Геометрические микролиты стоянки Туткаул (горизонт 3; Таджикистан): последовательность изготовления и функции

Автор: Шнайдер С.В., Федорченко А.Ю., Алишер Кызы С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Геометрические микролиты являются одним из ярких элементов материальной культуры эпипалеолитических комплексов Центральной Азии. В данной публикации приведены результаты изучения прямоугольников и сегментов гор. 3 стоянки Туткаул (Таджикистан). Изделия были подвергнуты изучению посредством трасологического анализа и анализа последовательности сколов (scar pattern).Результаты проведенного анализа последовательности сколов показали, что при изготовлении прямоугольников использовались две технологические цепочки. Первая последовательность направлена на изготовление прямоугольников на пластинках посредством усечения двух поперечных краев, а после этого наносилась ретушь притупления на один продольный край заготовки (как правило, правый). Вторая последовательность предполагает изначально нанесение ретуши притупления, а после - бистороннее усечение. Важно отметить, что большая часть изделий выполнена в рамках первой технологической цепочки, использование второй демонстрируют единичные прямоугольники. Сегменты изготавливались посредством нанесения ретуши притупления на правый край пластинки. Трасологический анализ изделий показал, что сегменты использовались в качестве наконечников метательного вооружения, а прямоугольники в качестве композитных изделий для работы по мягкому материалу. На что указывают: следы заполировки от контакта с мягким органическим материалом на рабочем лезвии, следы крепления в основе на продольном ретушированном крае, кроме этого, несколько изделий несут следы вентральной подтески оснований, которая наносилась для более плотного крепления изделий в основе. Таким образом, прямоугольники могли использоваться как ножи или как боковые вкладыши метательных орудий, где наконечником являлся сегмент.

Центральная азия, эпипалеолит, анализ последовательности сколов, экспериментальнотрасологический анализ, геометрические микролиты

Короткий адрес: https://sciup.org/145146143

IDR: 145146143 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0341-0348

Текст научной статьи Геометрические микролиты стоянки Туткаул (горизонт 3; Таджикистан): последовательность изготовления и функции

Переход к производству геометрических микролитов является одним из поворотных моментов в истории развития каменных орудий. Первые геометрические микролиты фиксируются в период перехода от МИС 5 к МИС 4 на территории Африки [Brown et al., 2012], ко времени ледникового максимума они широко представлены на территории Африки [Leplongeon, 2014], Леванта [Belfer-Cohen, Gorring-Morris, 2013], Загроса [Olszewski, 2012] и Центральной Азии [Kolobova, Krivoshapkin, Shnaider, 2019].

Наиболее ранние геометрические микролиты на территории Центральной Азии представлены в комплексах кульбулакской верхнепалеолитической культуры (ок. 31–21 тыс. л.н.) в форме неравносторонних треугольников. Для данных изделий проведен технологический анализ, который показал, что в качестве заготовок треугольников выступали пластинки с притупленным краем, которые в последствии транкировались [Kolobova, Krivoshapkin, Shnaider, 2019].

Дальнейшее развитие геометрических микролитов прослеживается в комплексах раннего этапа туткаульской линии развития, который представлен материалами памятников Туткаул (гор. 3), Чиль-Чор-Чашма, Задиан-2, -3, -6. Здесь геометрические микролиты представлены в виде прямоугольников, также отмечаются единичные сегменты и неравносторонние треугольники. На настоящий момент к из- учению доступна только коллекция стоянки Туткаул. В рамках настоящего исследования из этой коллекции проанализированы геометрические микролиты (прямоугольники и сегменты) посредством трасологического анализа и анализа последовательности нанесения ретуши. Проведенный ранее технико-типологический анализ показал, что в коллекции также выделяются пластинки с притупленным краем. Они оформлялись на схожих типах заготовок посредством нанесения ретуши притупления на один из продольных краев, пластинки с притупленным краем имеют схожие метрические параметры, что и прямоугольники. Наличие данных сходств позволило тогда выдвинуть предположение, что пластинки с притупленным краем являются заготовками для прямоугольников [Шнайдер, 2015].

Материалы и методы исследования

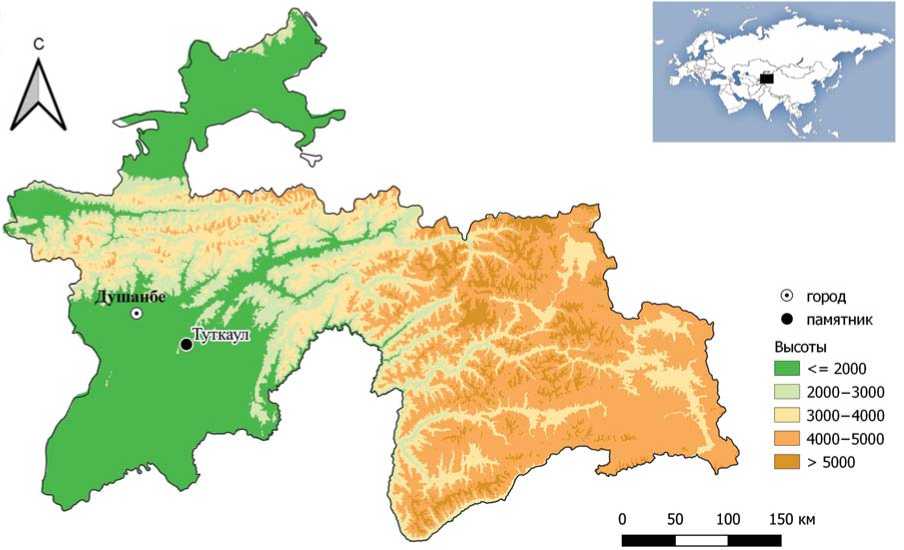

Предметом настоящего исследования по служила коллекция геометрических микролитов, полученная в результате исследований стоянки Туткаул 1960-х гг. [Ранов, Юсупов, 1970]. Многослойный памятник Туткаул расположен в южном Таджикистане в 70 км на юго-восток от г. Душанбе (рис. 1). В процессе раскопок, проведенных под руководством В.А. Ранова, было выделено четыре культурных горизонтов, атрибутированных различными этапами каменного века: слои 1 и 2 – эпохой неолита, 3 и 4 – раннего и позднего мезолита [Ранов, Коробкова, 1971]. Анализируемые геометри-

Рис. 1. Карта расположение памятника Туткаул.

ческие микролиты были обнаружены в культурном горизонте 3, выявленном на памятнике в слое серого полимиктового аллювиального песка мощностью около 0,6 м с включением небольших линз мелкого щебня, дресвы и красноватой глины. Наряду с артефактами из камня, в этом слое отмечены локальные скопления угольков и костей [Ранов, 1968]. По данным В.А. Ранова, в основе каменной индустрии горизонта 3 лежало призматическое расщепление, направленное на получение пластинок; в орудийном наборе выделялись геометрические микролиты в виде прямоугольников и концевые скребки. На основе аналогий с натуфийским комплексом Леванта данная индустрия была отнесена к раннему мезолиту, время ее существования определялось в пределах 10–11 тыс. лет до н.э. [Ранов, Коробкова, 1971].

Позднее индустрия третьего горизонта стоянки Туткаул была проанализирована в рамках диссертационной работы С.В. Шнайдер [2015]. Согласно проведенному анализу данный комплекс характеризуется преобладанием стратегий, направленных на производство мелкопластинчатых сколов. Получение пластинок с изогнутым и закрученным профилем реализовывалось в рамках кареноидного расщепления, прямопрофильных – в рамках призматического. В орудийном наборе доминируют геометрические микролиты, обладающие значительной степенью стандартизации метрических параметров – преимущественно прямоугольники, а также единичные сегменты и треугольники, распространены пластинки с притупленным краем, пластины с альтернативной ретушью и микроскребки высокой

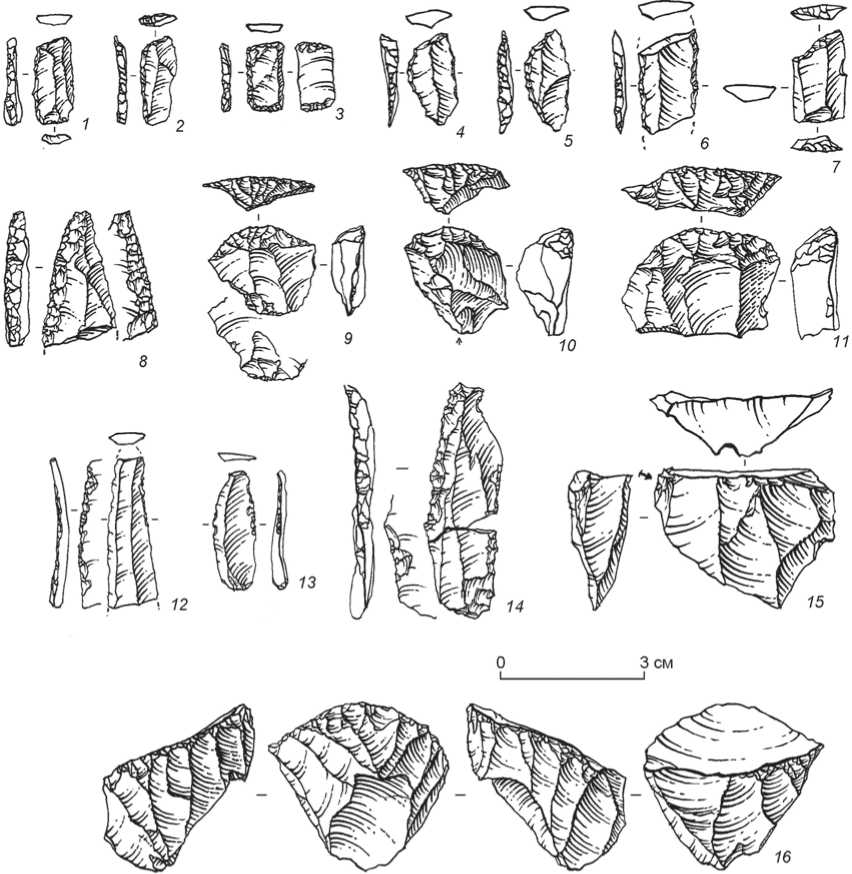

Рис. 2. Каменная индустрия слоя 3 памятника Туткаул.

1–2, 6 – пластинки с притупленным краем; 3, 7 – прямоугольники; 4–5 – сегменты; 8 – скол с альтернативной ретушью; 9–11 – концевые скребки; 12–14 – пластины с ретушью; 15–16 – нуклеусы.

формы (рис. 2). Наличие аналогий в первичном расщеплении и орудийных формах позволило заключить, что одним из источников для комплекса горизонта 3 стоянки Туткаул являлись материалы терминальной стадии кульбулакской культуры [Колобова, Шнайдер, Кривошапкин, 2016]. На основе отмеченного сходства с материалами раннего эпипалеолита Леванта и Загроса [Колобова, Шнайдер, Кривошапкин, 2015а; 2015б] было предложено рассматривать хронологические рамки изучаемого комплекса в пределах 17,5–15 тыс. л.н. [Shnaider et al., 2020].

В рамках проведенного исследования была изучена коллекция геометрических микролитов культурного горизонта 3 памятника Туткаул, насчитывающая 37 изделий. Прямоугольники представлены 32 экз., из них семь артефактов являлись фрагментированными и не были привлечены для анализа. Сегменты в коллекции представлены пятью целыми изделиями.

Для реконструкции последовательности изготовления микролитов использовался метод изучения последовательности сколов (scar pattern analysis), направленный на реконструкцию алгоритма оформления каменных орудий. Данный метод получил широкое распространение и активно используется при изучении различных категорий каменных артефактов: нуклеусов [Zwyns, Lbova, 2019; Павленок, Козликин, Шуньков, 2021], трон-кированно-фасетированных [Шалагина, Кривошап-кин, Колобова, 2015], бифасиальных изделий [Ша-лагина и др., 2020] и геометрических микролитов [Kolobova, Krivoshapkin, Shnaider, 2019]. Параллельно с этим для выборки микролитов был проведен экспериментально-трасологический анализ, направленный на выявление макро- и микроследов утилизации для установления функций изделий. Выборку для исследования составили 12 прямоугольников и два сегмента культурного гор. 3 памятника Туткаул. Поиск и анализ следов обработки и утилизации осуществлялись посредством микроскопов Альтами СМ0745-Т (×7–×45) и Olympus BHM (×40–×500). В процессе фиксации следов применялась фотокамера Canon EOS 5D Mark IV, макрообъектив EF 100 mm f/2.8 Macro USM и штатив с ручной наводкой на резкость.

Результаты исследования

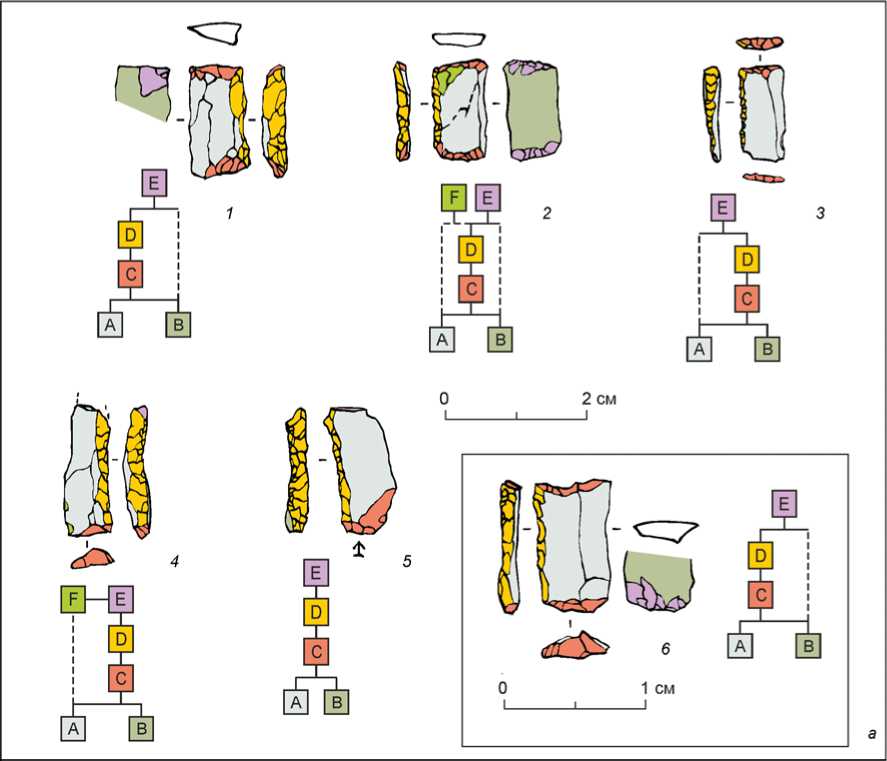

С помощью анализа по следовательности сколов было проанализировано 25 прямоугольников. В результате для каждого изделия была составлена блок-схема, которая представляет собой реконструкцию последовательной цепочки отдельных этапов оформления орудия. Под каждым блоком 344

в схеме понимается группа негативов со схожими морфологическими характеристиками, направленных на решение одной технологической задачи [Шалагина и др., 2020], в данном случае это ретуширование одного края. Проведенный анализ показал, что все полученные блок-схемы можно разделить на две группы, которые соответствуют двум основным технологическим цепочкам оформления прямоугольников.

Блок-схема 1 . Среди проанализированной коллекции выделяется 18 прямоугольников, оформленных в рамках блок-схемы 1 (рис. 3, а ). В качестве заготовок для микролитов использовались медиальные фрагменты пластинок, которые имеют прямой латеральный профиль, трапециевидное или треугольное поперечное сечение. На блок-схеме дорсальная часть заготовки обозначена А, вентральная – В. Первым этапом оформления микролитов являлось нанесение ретуши притупления со стороны А на сторону В на поперечные края заготовок (этап С), после чего аналогичная ретушь наносилась на продольный край заготовки (этап D), у 13 изделий подработана правая сторона. После этого на вентральную часть заготовок наносилась ретушь у поперечных краев (этап Е), следы такой подработки несут 10 изделий. Под этапом F на схемах обозначены следы утилизационного износа, у части изделий, где отсутствует подработка под этапом Е на схемах обозначены следы утилизационного износа. Большинство прямоугольников имеет длину от 11 до 18 мм, ширину от 5 до 8 мм, толщину от 1,5 до 3 мм.

Блок-схема 2. В коллекции выделяется 5 изделий, оформленных в рамках последовательности блок-схемы 2 (рис. 3, б ). В качестве заготовок выступали медиальные фрагменты пластинок с прямым латеральным профилем и треугольным поперечным сечением. На блок-схеме дорсальная часть заготовки обозначена А, вентральная – В. Первым этапом оформления микролитов было нанесение ретуши на продольный край заготовки (этап С), 3 изделия несут подработку правого края, два – левого. После чего ретушь наносилась на поперечные края изделий (этап D), одно изделие несет следы вентральной ретуши (этап Е). Следы утилизации на представленных схемах обозначены как этап Е и F. Прямоугольники, изготовленные в рамках блок-схемы 2, имеют те же самые метрические параметры, что и изделия блок-схемы 1.

У двух изделий не удалось определить очередности нанесения ретуши на продольный и поперечные края заготовки.

Схема изготовления сегментов. Сегменты (5 экз.) оформлялись на медиальных фрагментах пластинок, обладающих закрученным (3 экз.)

Рис. 3. Результаты анализа последовательности оформления геометрических микролитов. а – блок-схема 1; б – блок-схема 2; в – схема изготовления сегментов;

1–8 – прямоугольники; 9–10 – сегменты.

и прямым (2 экз.) профилем, треугольным или трапециевидным поперечным сечением. На блок-схеме дорсальная часть заготовки обозначена А, вентральная – В (рис. 3, в). На правый продольный край заготовок наносилась ретушь притупле- ния (этап С). Ретушь утилизации на схемах обозначена как этап D. Длина наиболее крупного сегмента составляет 31 мм, самого мелкого изделия – 16 мм, при этом сегментам задавались стандартные ширина – от 7 до 10 мм и толщина – 3 мм.

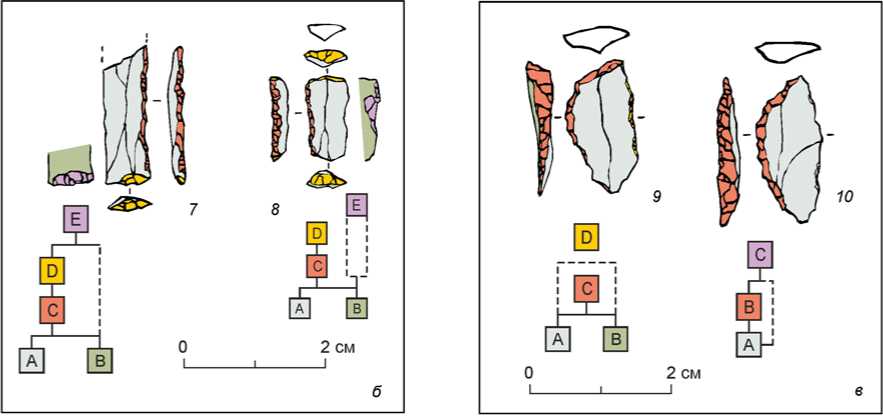

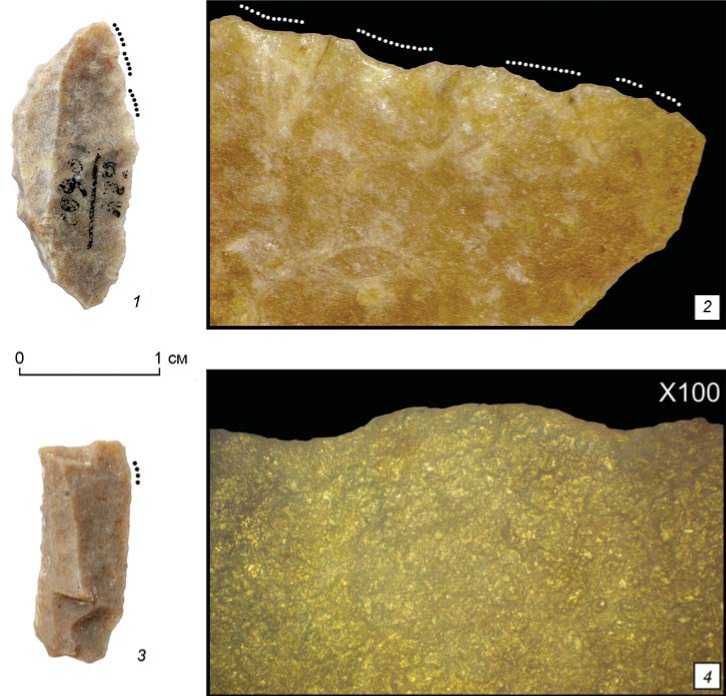

В результате проведенного трасологического анализа было установлено, что в качестве наконечников метательного вооружения (n=6) обитателями стоянки использовались сегменты (рис. 4, 1) и часть прямоугольников. Исследование позволило выявить диагностичные следы метательного излома в виде слома корпуса острия со ступенчатым или петлеобразным окончанием, выломов (рис. 4, 2) и крупных фасеток на неретушированном крае. Другая часть изученных микролитов со стоянки Туткаул применялась в качестве элементов композитных орудий для разделки продуктов охоты. Следы износа на подобных изделиях в виде сильного скругления кромки и тусклой заполировки с «жирным» блеском, проникающей вглубь фасеток сколов и других неровностей микрорельефа, приурочены к тонкому продольному неретушированному краю (рис. 4, 3, 4). За исключением мельчайшей эпизодической, хаотично расположенной ретуши утилизации (рис. 4, 2), других признаков макроповреждений поверхности на рабочих краях орудий не выявлено. В процессе анализа было установлено, что большая часть подобных изделий находит- ся в средней стадии сработанности – заполировка от контакта с мягким органическим материалом уже четко выражена, присутствуют лишь единичные фасетки микровыкрошенности. Изделия на сильной и слабой стадиях утилизации в изученной коллекции единичны. На всех проанализированных артефактах следы крепления были отмечены на более массивных ретушированных краях. Общая заглаженность наиболее выступающих участков микрорельефа может указывать на присутствие предварительной аккомодации перед креплением изделий в оправу. Межфасеточные ребра на дорса-ле артефактов в большинстве случаев также обладают следами стертости и яркой заполировки, что указывает на крепление в оправах, изготовленных из твердых органических материалов.

Заключение

Проведенный анализ последовательности оформления микролитов показал, что большая часть изделий оформлена посредством нанесения ретуши притупления на поперечные края пласти-

Рис. 4. Результаты трасологического анализа геометрических микролитов стоянки Туткаул.

1 – сегмент со следами использования в качестве элемента метательного вооружения; 2 – следы макроповреждений от использования на сегменте; 3–4 – прямоугольник со следами износа от контакта с мягким органическом материалом.

нок, после чего наносилась ретушь на один продольный край, как правило, правый. Несколько изделий не сут следы вентральной подтески оснований, которая согласно результатам трасологического анализа наносилась для более плотного крепления изделий в основе. Таким образом, проведенный анализ показал, что при изготовлении прямоугольников особое внимание уделялось длине изделия и им изначально старались придавать необходимую длину (как правило, от 11 до 16 мм). Также в коллекции ранее выделялось несколько пластинок с усеченным одним и двумя краями и пластинки с притупленным краем, благодаря чему можно предположить, что усеченные пластинки могут являться заготовками для прямоугольников, а пластинки с притупленным краем – самостоятельными типами орудий. Геометрические микролиты в виде сегментов изготавливались также на пластинках посредством нанесения ретуши притупления на правый продольный край. Проведенный трасологический анализ позволяет предположить, что сегменты использовались как наконечники метательного вооружения. Наличие следов заполировки от контакта с мягким органическим материалом и следов крепления на прямоугольниках позволяет говорить о том, что они использовались в качестве композитных изделий для работы по мягкому материалу. На настоящий момент без проведения дополнительных экспериментальных работ не представляется возможным предположить, использовались ли прямоугольники в качестве ножей или же в качестве боковых вкладышей метательных орудий, где в роли наконечника выступал сегмент. Проведение дальнейших работ с использованием экспериментального моделирования, включающего анализ повреждений на микролитах различного типа, позволит более точно установить конкретные функции последних в со ставе метательных орудий, а также типы дистанционного оружия, элементами которого они являлись.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР № 0264-2021-0003. Авторы выражают благодарность сотруднику Института истории, археологии и этнографии им. Ах. Дониша (Душанбе, Таджикистан) к.и.н. Т.Г. Филимоновой за консультации во время работы с археологической коллекцией.

Список литературы Геометрические микролиты стоянки Туткаул (горизонт 3; Таджикистан): последовательность изготовления и функции

- Колобова К. А., Шнайдер С.В., Кривошапкин А.И. Преемственность развития верхнепалеолитических и мезолитических индустрий в западной части Центральной Азии // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2016. - № 1. - С. 51-63.

- Колобова К.А., Шнайдер С.В., Кривошапкин А.И. Эпипалеолит Ближнего Востока: обзор исследовательских концепций // Известия Алтайского государственного университета. - 2015а. - № 3-2 (87). - С. 106-109.

- Колобова К.А., Шнайдер С.В., Кривошапкин А.И. Эпипалеолит загроса: современная интерпретация // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, филология. - 2015б. - Т. 14. - № 7. -С. 50-57.

- Павленок Г. Д., Козликин М.Б., Шуньков М.В. Мелкопластинчатое расщепление в индустриях раннего верхнего палеолита Денисовой пещеры: данные анализа последовательности сколов // Уральский исторический вестник. - 2021. - № 1 (70). - С. 123-128.

- Ранов В.А. Отчет о работе Нурекского археологического отряда за 1967 г. / Архив Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ. - 1968. - 35 с.

- Ранов В.А., Коробкова Г.Ф. Туткаул - многослойное поселение гиссарской культуры в Южном Таджикистане // Советская археология. - 1971. - № 2. -С. 133-147.

- Ранов В.А., Юсупов А.Х. Раскопки в зоне строительства Нурекской ГЭС. // Археологические открытия 1969 года. - М.: Наука, 1970. - С. 428.

- Шалагина А.В., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Тронкированно-фасетированные изделия в палеолите Северной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2015. - Т. 43. - № 4. - С. 33-45.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Мори С., Боманн М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Реконструкция технологических цепочек производства би-фасиальных орудий в индустрии Чагырской пещеры // Сибирские исторические исследования. - 2020. - № 3. -С. 130-151.

- Шнайдер С.В. Туткаульская линия развития в мезолите западной части Центральной Азии: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. - Новосибирск, 2015. - 26 c.

- Belfer-Cohen A., Gorring-Morris N. The Upper Paleolithic and Earlier Epi-Paleolithic of Western Asia // The Cambridge World Prehistory. - Cambridge: Cambridge University Press, 2013. - Vol. 3. - P. 1381-1407.

- Brown K.S., Marean C.W., Jacobs Z., Schoville B.J., Oestmo S., Fisher E.C., Bernatchez J., Karkanas P., Matthews T. An early and enduring advanced technology originating 71,000 years ago in South Africa // Nature. -2012. - Iss. 491. - P. 590-593.

- Kolobova K., Krivoshapkin A., Shnaider S. Early geometric microlith technology in Central Asia // Archaeological and Anthropological Sciences. - 2019. - Т. 11. - № 4. - P. 1407-1419.

- Leplongeon A. Microliths in the Middle and Later Stone Age of eastern Africa: New data from Porc-Epicand Goda Buticha cave sites, Ethiopia. // Quaternary International. - 2014. - № 343. - P. 100-116. doi:10.1016/j. quaint.2013.12.002

- Shnaider S.V., Kolobova K.A., Krivoshapkin A.I., Filimonova T.G., Taylor W. New insights into the epipaleolithic of Western Central Asia: the Tutkaulian complex // Quaternary International. - 2020. - Т. 535. - С. 139-154.

- Olszewski D. The Zarzian in the Context of the Epipaleolithic Middle East // International Journal of Humanities. - 2012. - Vol.19 (3). - P. 1-20.

- Zwyns N., Lbova L.V. The Initial Upper Paleolithic of Kamenka site, Zabaikal region (Siberia): A closer look at the blade technology // Archaeological Research in Asia. - 2019. - Vol. 17. - P. 24-49.