Герменальная стадия онтогенеза Pinus sylvestris L., Picea obovata Ledeb. и Larix sibirica Ledeb. на различных почвах

Автор: Ермакова Мария Викторовна, Золотова Екатерина Сергеевна, Иванова Наталья Сергеевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В условиях контролируемого лабораторного эксперимента изучено влияние бурых горно-лесных и дерново-палево-подзолистых почв различных типов южно-таежных лесов Зауральской холмисто-предгорной провинции и их антропогенных вариантов - вырубок, на линейные параметры проростков трех основных эдификаторов бореальных экосистем Урала ( Pinus sylvestris L., Picea obovata Ledeb., Larix sibirica Ledeb.). Доказано статистически значимое влияние почвенного фактора на длину корешка, гипокотиля и семядоли проростков всех изученных видов растений. Выявлены оптимальные и пессимальные условия для роста каждого изученного вида.

Онтогенез, лесная почва, вырубки, проростки, урал, тип леса

Короткий адрес: https://sciup.org/146278239

IDR: 146278239 | УДК: 574.2:630.187

Текст научной статьи Герменальная стадия онтогенеза Pinus sylvestris L., Picea obovata Ledeb. и Larix sibirica Ledeb. на различных почвах

Введение. Высокие темпы уничтожения естественных экосистем, снижение биоразнообразия ставят под угрозу стабильность биосферы и жизнеобеспечения человечества (Павлов, Букварева, 2007). Экосистемы Урала имеют исключительное значение в формировании климата и обеспечении экологической безопасности не только для России, но и для планеты в целом (Maiti et al., 2016). Однако уже почти 300 лет природные комплексы Урала подвержены сильному антропогенному воздействию. Все более актуальной становится проблема сохранения биоразнообразия естественных экосистем, в том числе коренной лесной растительности. Состав и структуру лесных экосистем во многом определяет эдификатор. Процессы появления и формирования новых поколений древесных растений отвечают за устойчивость лесных экосистем и «программируют» сукцессии растительности после катастрофических воздействий (Санников и др., 2004). Например, успешность протекания процессов лесовосстановления на ранних этапах во многом определяется всхожестью семян эдификаторов. Особенностью хвойных лесообразователей является низкая грунтовая всхожесть. Так, по данным С.В. Белова (1983), грунтовая всхожесть семян сосны обыкновенной составляет 2-20%, ели обыкновенная – 1-20%, лиственницы – 1-10%. Для сравнения лабораторная всхожесть в 2-5 раз выше. Поэтому проблема начальных этапов онтогенеза древесных растений в различных условиях, влияния абиотических и биотических факторов на выживание, рост и развитие древесных растений в первые годы жизни чрезвычайно актуальна (Grossnickle, 2012).

Данной проблеме посвящены многочисленные исследования в различных странах и климатических зонах (Санников и др., 2004; Pareliussen et al., 2006). Роль почвенного фактора для выживания древесных растений признается всеми авторами, но изучение его влияния крайней сложно и трудоёмко. Результаты исследований тяжело интерпретировать. Огромное количество действующих факторов, сложность их влияния приводят к противоречивым выводам, переоценке или недооценке лимитирующих эффектов. Перспективным решением данной проблемы является лабораторный контролируемый эксперимент.

Цель – в условиях контролируемого лабораторного эксперимента изучить влияние почв различных типов леса и их антропогенных вариантов – вырубок, на начальный этап роста (герменальную стадию) эдификаторов лесных экосистем Урала (Pinus sylvestris L., Picea obovata Ledeb., Larix sibirica Ledeb.).

Методика. Стадия онтогенеза деревьев-эдификаторов определялась в соответствии с классификацией возрастных этапов, разработанной С.Н. Санниковым (1992). Согласно ей, герменальная стадия, длительностью (18-20 дней), это стадия гетеротрофного роста проростка. Она включает два этапа: «прорастание семени» и «формирование проростка».

Для эксперимента взяты бурые горно-лесные и дерново-палевоподзолистые почвы под пологом условно-коренных (140–160 лет) лесов и на соответствующих им сплошных вырубках в южно-таежном округе Зауральской холмисто-предгорной провинции на территории в пределах 57°00ґ–57°05ґ с.ш. и 60°15ґ–60°25ґ в.д. Выбранный район исследований представляет собой расчлененное предгорье и характеризуется гетерогенностью почв и растительности, что оптимально для целей наших исследований. Абсолютные высоты 200– 500 м над ур. м. (Колесников и др., 1973).

Образцы почв отобраны из гумусового горизонта А1 в трех типах сосновых лесов Зауральской холмисто-предгорной провинции (брусничниковом, ягодниково-липняковом, разнотравном) и на соответствующих им сплошных вырубках. Данные типы леса различаются положением в рельефе и режимом увлажнения (периодически сухие; устойчиво свежие; свежие, периодически влажные местообитания). Лесотипологическая характеристика объектов, морфология и некоторые физические и химические свойства почв приведены ранее (Золотова, Иванова, 2012; Иванова, Золотова, 2013).

Проращивание семян сосны (Pinus sylvestris L.), ели (Picea obovata Ledeb.) и лиственницы (Larix sibirica Ledeb.) осуществлялось в лабораторных условиях в соответствии с требованиями ГОСТа 13056.697 «Семена деревьев и кустарников. Методы определения всхожести». Семена Pinus sylvestris L., Picea obovata Ledeb. и Larix sibirica Ledeb. имеющие, вынужденный семенной покой и прорастающие при весенних посевах, требуют определенной предпосевной подготовки для повышения грунтовой всхожести, которая заключается в выдерживании при пониженных температурах (снеговании) и последующем предпосевном замачивании в воде в течение 2-х часов. После замачивания, подсушенные до сыпучести, семена равномерно (10х10 штук) раскладывались в 3-кратной повторности на поверхности почвы, помещенной в кюветы слоем 2,5 см. В течение всего периода проращивания поддерживались постоянными оптимальные влажность почвы 65% и температура 22 °С.

В качестве контроля использовалось проращивание семян на фильтровальной бумаге, сложенной в несколько слоев и смоченной дистиллированной водой. Влажность фильтровальной бумаги соответствовала влажности почвенных субстратов в вариантах опыта.

Зависимость размерных характеристик проростков почв различных типов леса и различного сукцессионного статуса (лес – вырубка) исследована с помощью многофакторного дисперсионного анализа, реализованного в программном пакете Statistica 6.0. Для сравнения средних значений использован LSD-тест (критерий наименьшей значимости).

Результаты и обсуждение . Лабораторный контролируемый эксперимент позволил исследовать влияние почв различных типов леса и вырубок на начальные этапы роста и развития основных эдификаторов лесов Урала в выравненных условиях, исключив взаимодействия с травянистым ярусом, увлажнение, температуру и другие факторы. Ранее нами установлено, что сплошные рубки приводят к наибольшим изменениям свойств гумусового горизонта почв в сосняках разнотравных (Ермакова и др., 2014а, б). Однако различия в энергии прорастания, всхожести семян и возрастной структуре древесных растений на бурых горно-лесных и дерново-палево-подзолистых почвах лесов и вырубок статистически достоверны для всех изученных типов леса и лесообразователей. Для Pinus sylvestris наиболее значимым фактором является тип леса, для Picea obovata, Larix sibirica – сукцессионный статус (лес-вырубка) (Ермакова и др., 2014а, б).

Особенностью прорастания семян Pinus sylvestris является разнонаправленность изменения показателей энергии прорастания и всхожести семян на почвах лесов и вырубок. Статистически достоверное снижение всхожести и энергии прорастания на почвах вырубок (по сравнению с почвами лесов) отмечено для сосняка брусничникового. Для сосняков ягодниково-липнякового и разнотравного выявлена обратная тенденция – увеличение изучаемых параметров на почвах вырубок (Ермакова и др., 2014а, б). Наиболее благоприятные условия для прорастания семян складываются на почвах сосняка брусничникового.

Особенностью прорастания семян Picea obovata и Larix sibirica является статистически достоверное снижение энергия прорастания и всхожесть семян на почвах вырубок по сравнению с условнокоренными лесами. У Larix sibirica данная закономерность выражена особенно отчетливо (Ермакова и др., 2014а, б; Иванова и др., 2016). Наиболее высокие показатели энергии прорастания и всхожести у Picea obovata выявлены на почве сосняка разнотравного, у Larix sibirica – на почвах сосняков ягодниково-липнякового и разнотравного.

В данной статье анализируются особенности размерных характеристик проростков: длина корешка, гипокотиля, семядоли.

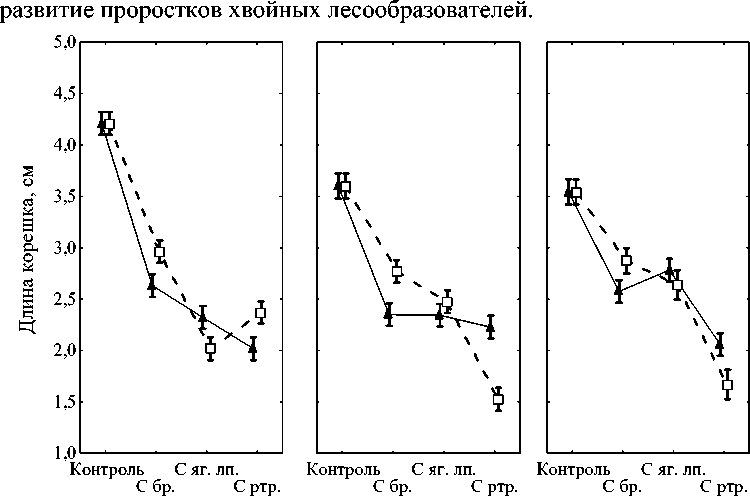

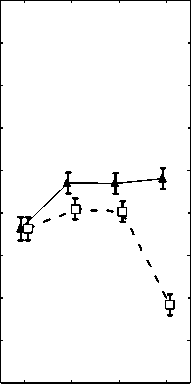

Длина корешка (рис. 1). Установлено статистически значимое (по сравнению с контролем) ингибирование роста корешка проростков на бурых горно-лесных и дерново-палево-подзолистых почвах всех изученных типов леса и вырубок. Подобное ингибирование объясняется, прежде всего, тем, что физико-механические и, по всей видимости, химические параметры почвенного субстрата препятствуют свободному росту корешка.

При анализе обобщенного топоэкологического профиля от сосняка брусничникового до сосняка разнотравного выявлено статистически достоверное снижение величины корешка проростков у Pinus sylvestris на почвах условно-коренных лесов и у Picea obovata и Larix sibirica на почвах вырубок. Минимальные значения длины корешка наблюдаются на почвах разнотравного типа леса: для Pinus sylvestris в варианте «лес», для Picea obovata и Larix sibirica – в варианте «вырубка».

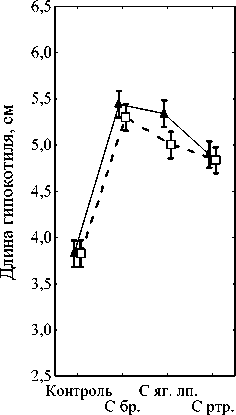

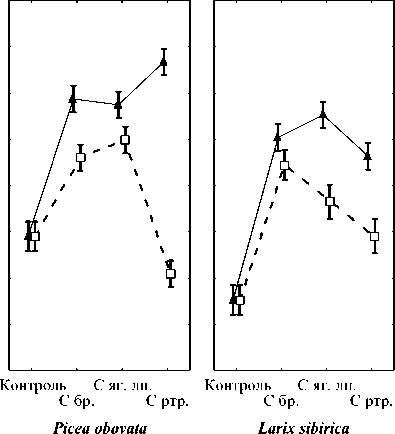

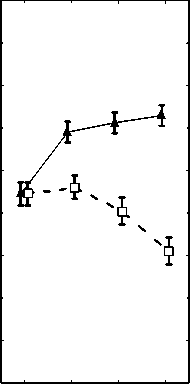

Длина гипокотиля (рис. 2). С помощью LSD-test выявлено статистически значимое, по сравнению с контролем, усиление роста гипокотиля проростков на бурых горно-лесных и дерново-палевоподзолистых почвах лесов и вырубок. Вероятнее всего это объясняется благоприятными физико-механическими и химическими свойствами изученных почв для формирования проростков рассматриваемых древесных видов. Исключение составила почва вырубки сосняка разнотравного, при проращивании Picea obovata установлено ингибирование роста гипокотиля по сравнению с контролем. Максимальные показатели длины гипокотиля на почвах для Pinus sylvestris выявлены на бурых горно-лесных почвах сосняка брусничникового, для Picea obovata – на дерново-палево-подзолистых почвах сосняка разнотравного, для Larix sibirica – на бурых горнолесных почвах сосняка ягодниково-липнякового. Наименьшие для всех лесообразователей – на бурых горно-лесных почвах вырубки сосняка разнотравного. Наименьшее различие в длине гипокотиля между лесом и вырубкой наблюдается у Pinus sylvestris, наибольшее у Picea obovata. На почвах вырубок выявлено статистически значимое снижение размеров гипокотиля у проростков Picea obovata и Larix sibirica, что свидетельствует о негативном влиянии сплошных рубок на рост и

Pinus sylvestris Picea obovata Larix sibirica

—▲— Лес

-D • Вырубка

Р ис . 1 . Длина корешка проростков: точка – среднее значение, вертикальные линии – 95% интервал

Pinus sylvestris

▲ Лес

-□ • Вырубка

Рис . 2 . Длина гипокотиля: точка – среднее значение, вертикальные линии – 95% интервал

Контроль С яг. лп.

С бр. С ртр.

Pinus sylvestris

Контроль С яг. лп. С бр. С ртр.

Picea obovata

Контроль С яг. лп.

С бр. С ртр.

Larix sibirica

-*— Лес

-□ • Вырубка

Р ис . 3 . Длина семядоли: точка – среднее значение, вертикальные линии – 95% интервал

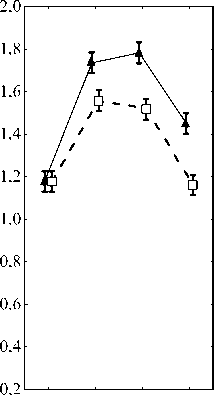

Длина семядоли (рис. 3). В сравнении с контролем для бурых горно-лесных и дерново-палево-подзолистых почв условно-коренных лесов LSD-test выявил значимое увеличение размера семядолей у всех изученных видов. Для вырубок отмечена более сложная зависимость. Каждый изученный эдификатор имеет свои особенности роста семядолей на бурых горно-лесных почвах вырубок различных типов леса. Для всех лесообразователей максимальный размер семядолей выявлен на почве сосняка брусничникового, минимальный – на почве вырубки сосняка разнотравного. Однако для всех изученных древесных видов и типов леса отмечено статистически значимое снижение длины семядолей у проростков на почвах вырубок по сравнению с почвами лесов соответствующих типов леса. То есть сплошные рубки оказывают негативное влияние на рост семядоли хвойных лесообразователей.

Заключение. Впервые в условиях контролируемого лабораторного эксперимента изучено влияние бурых горно-лесных и дерново-палево-подзолистых почв различных типов южно-таежных лесов Зауральской холмисто-предгорной провинции и их антропогенных вариантов – вырубок, на линейные параметры проростков трех основных эдификаторов лесных экосистем Урала (Pinus sylvestris L., Picea obovata Ledeb., Larix sibirica Ledeb.). Выравненные условия эксперимента исключили влияние растительности, увлажнения, температуры и некоторых других факторов на рост и формирование проростков.

Доказано статистически значимое влияние почвенного фактора на длину корешка, гипокотиля и семядоли проростков изученных видов растений. Установлено ухудшение лесорастительных свойств почв вырубок по сравнению с почвами из-под полога леса в пределах конкретного типа леса. Оно приводит к статистически достоверному снижению длины гипокотиля и семядоли проростков на почвах вырубок.

Результаты исследований вносят значимый вклад в экологию древесных растений и понимание механизмов формирования разнообразия и динамики лесной растительности на Урале. Выявленные закономерности необходимо учитывать в природолесоохранном планировании.

Об авторах:

Ермакова М.В. Герменальная стадия онтогенеза Pinus sylvestris L., Picea obovate Lebed. и Larix sibirica Lebed. На арзных почвах / М.В. Ермакова, Е.С. Золотова, Н.С. Иванова // Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 2. С. 215-223.

Список литературы Герменальная стадия онтогенеза Pinus sylvestris L., Picea obovata Ledeb. и Larix sibirica Ledeb. на различных почвах

- Белов С.В. Лесоводство. М.: Лесн. пром-сть, 1983. 352 с.

- ГОСТ 13056.6-75. Семена деревьев и кустарников. Методы определения всхожести. М.: изд-во стандартов. 39 с.

- Ермакова М.В., Золотова Е.С., Иванова Н.С. 2014а. Экспериментальное изучение активности прорастания семян основных хвойных древесных видов Урала на различных почвах//Современные проблемы науки и образования. № 2. http://www.science-education.ru/116-12588

- Ермакова М.В., Золотова Е.С., Иванова Н.С. 2014б. Влияние почвенных условий на возрастную структуру проростков хвойных древесных видов Урала//Фундаментальные исследования. № 6 (часть 7). С. 1437-1441.

- Золотова Е.С., Иванова Н.С. 2012. Лесотипологическое исследование вырубок Зауральской холмисто-предгорной провинции//Известия Самарского научного центра РАН. Том 14. № 1(4). С. 1016-1019.

- Иванова Н.С., Ермакова М.В., Золотова Е.С. 2016. Начальный этап онтогенеза Picea obovata Ledeb на различных почвах//Известия Самарского научного центра РАН. № 5. С. 5-11.

- Иванова Н.С., Золотова Е.С. 2013 Биоразнообразие условно-коренных лесов Зауральской холмисто-предгорной провинции//Современные проблемы науки и образования. № 1. http://www.science-education.ru/107-8563

- Колесников Б.П., Зубарева Р.С., Смолоногов Е.П. 1973. Лесорастительные условия и типы лесов Свердловской области. Свердловск: УНЦ АН СССР. 176 с.

- Павлов Д.С., Букварева Е.Н. 2007. Биоразнообразие, экосистемные функции и жизнеобеспечение человечества//Вестник РАН. Т.77. № 11. С. 974-986.

- Санников С.Н., Санникова Н.С., Петрова И.В. 2004. Естественное лесовозобновление в Западной Сибири (эколого-географический очерк). Екатеринбург: УрО РАН. 198 с.

- Халафян А.А. 2010. STATISTICA 6. Статистический анализ данных: учебник. М.: ООО «Бином-Пресс». 528 с.

- Grossnickle S.C. 2012. Why seedlings survive: Influence of plant attributes//New Forests. Vol. 43. № 5-6. P. 711-738.

- Maiti R., Rodriguez H., Ivanova N. 2016. Autoecology and Ecophysiology of Woody Shrubs and Trees: Concepts and Applications. John Wiley & Sons, Ltd, 2016. 352 с DOI: 10.1002/9781119104452

- Pareliussen I., Olsson E.G., Armbruster W.S. 2006. Factors Limiting the Survival of Native Tree Seedlings Used in Conservation Efforts at the Edges of Forest Fragments in Upland Madagascar//Restoration Ecology. Vol. 14. № 2. P. 196-203.