Герминальные мутации в генах гомологичной рекомбинации в популяции пациентов раком поджелудочной железы: опыт одного центра

Автор: Покатаев И.А., Попова А.С., Абрамов И.С., Емельянова М.А., Наседкина Т.В., Любченко Л.Н., Базин И.С., Артамонова Е.В., Федянин М.Ю., Меньшикова С.Ф., Тюляндин С.А.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Фундаментальная онкология и экспериментальная медицина

Статья в выпуске: 3 т.8, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Изучить частоту герминальных мутаций в генах гомологичной рекомбинации в популяции пациентов раком поджелудочной железы и оценить возможность предсказания риска носительства мутации в этих генах на основе сбора клинических и анамнестических данных. Материалы и методы. В исследование включались пациенты с диагнозом рака поджелудочной железы, у которых осуществлялся забор крови для выявления клинически значимых герминальных мутаций генов BRCA1, BRCA2, CHEK2, BLM, NBS1 и PALB2. У каждого пациента проводился сбор клинических данных и данных семейного анамнеза. Результаты исследования. В исследование включено 99 пациентов. Мутации в гене BRCA1 выявлены в 4 % случаев, в CHEK2 - в 2 %. В гене BRCA2 не выявлено ни одной мутации, как и в генах BLM, NBS1, PALB2. Локализация первичного очага, наличие отдаленных метастазов, стадия опухолевого процесса, отягощенный семейный анамнез по любому из злокачественных новообразований не коррелировали с риском носительства мутации BRCA1 (p>0,05). Соответствие пациента критериям отбора NCCN для диагностики мутаций в гене BRCA1 оказалось значимым маркером наличия герминальной мутации (р=0,043). Выводы. Критерии отбора NCCN для генетического тестирования являются наилучшим предиктором наличия герминальной мутации BRCA1 у пациентов раком поджелудочной железы.

Рак поджелудочной железы, герминальные мутации, гены гомологичной рекомбинации днк, полимеразная цепная реакция

Короткий адрес: https://sciup.org/140243796

IDR: 140243796 | DOI: 10.18027/2224-5057-2018-8-3-5-12

Текст научной статьи Герминальные мутации в генах гомологичной рекомбинации в популяции пациентов раком поджелудочной железы: опыт одного центра

Число пациентов в России с впервые диагностированным раком поджелудочной железы (РПЖ) в 2016 г. составило 14900, при этом летальность в течение года с момента установления диагноза достигла 68 % [1]. Особенности клинического течения данного заболевания, а также неэффективность скрининговых тестов приводят к тому, что РПЖ диагностируется на резектабельной стадии менее чем в 20 % случаев [2]. Результаты многочисленных исследований II/III фаз показали, что РПЖ характеризуется относительно низкой чувствительностью к системной терапии [3, 4]. В связи с вышеперечисленными причинами 5-летняя общая выживаемость пациентов составляет всего 8,2 % [5–7].

В последние годы все большее внимание уделяется поиску предиктивных маркеров в попытке персонализировать и тем самым улучшить эффективность терапии РПЖ. На основании полногеномного секвенирования 100 образцов РПЖ было выделено четыре молекулярных подтипа, одним из которых является так называемый «нестабильный» подтип, характеризующийся высокой часто- той мутаций в генах гомологичной рекомбинации ДНК и, как предполагается, высокой чувствительностью опухоли к препаратам платины [8]. Наиболее частой причиной нарушения функции гомологичной рекомбинации является мутация генов BRCА1/2. Частота герминальных мутаций генов BRCA1/2 при формально спорадическом РПЖ составляет 4,6–6,2 % [9, 10]. Среди популяций высокого риска данный показатель может достигать 22 % [11, 12]. Было показано, что при РПЖ чаще встречаются мутации в гене BRCA2, чем в BRCA1 [13].

Ряд публикаций указывает на то, что наличие мутации в генах гомологичной рекомбинации обусловливает чувствительность карцином поджелудочной железы к некоторым цитотоксическим препаратам, не используемым в рутинной клинической практике при данном заболевании [14–16]. С учетом недостаточной изученности распространенности этих мутаций при РПЖ в России целью данного проспективного исследования стало выявление частоты герминальных мутаций в генах гомологичной рекомбинации среди российской популяции пациентов, а также выявление предсказывающих носительство мутаций факторов.

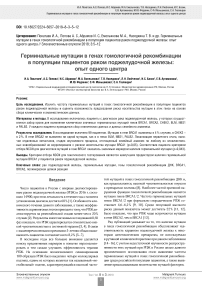

Таблица 1. Мутации и полиморфизмы в генах гомологичной рекомбинации ДНК, выявляемые с помощью диагностического биочипа

|

Ген |

Нуклеотидная замена |

RS |

|

185delAG |

rs386833395 |

|

|

T300G |

rs28897672 |

|

|

4153delA |

rs80357711 |

|

|

BRCA1 |

A4158G |

rs28897689 |

|

5382insC |

rs397507247 |

|

|

3819delGTAAA |

rs80357609 |

|

|

3875delGTCT |

rs80357868 |

|

|

2073delA |

rs80357522 |

|

|

BRCA2 |

6174delT |

rs80359550 |

|

6997_6998insT |

rs754611265 |

|

|

1100delC |

rs555607708 |

|

|

СНЕК2 |

470T>C |

rs17879961 |

|

IVS2+1G>A |

rs121908698 |

|

|

BLM |

Q548X |

rs200389141 |

|

NBS1 |

657del5 |

rs587776650 |

|

PALB2 |

172_175delTTGT |

rs180177143 |

Материал и методы

Пациенты

В исследование включались пациенты, получавшие лечение или консультации в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина по поводу морфологически верифицированного РПЖ в период с декабря 2016 по март 2017 г. Пациентам выполнялся забор крови в вакутейнер с ЭДТА (4 мл). Проспективно собиралась информация об онкологических заболеваниях у родственников и о наличии первично-множественных злокачественных новообразований у самого больного. Также анализировались все релевантные клинические данные по пациенту и выявленному заболеванию.

Определение мутаций в генах гомологичной рекомбинации ДНК

Геномная ДНК была выделена из лейкоцитов периферической крови с помощью набора GeneJET Genomic DNA Purification Kit (Thermo Scientific). Образцы ДНК, полученные от 94 пациентов, были исследованы методом мультиплексной ПЦР с последующей аллель-специфичной гибридизацией продуктов амплификации на гидрогелевых биочипах [17, 18]. Данный диагностический биочип предназначен для выявления клинически значимых герминальных мутаций и полиморфизмов в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, BLM, NBS1 и PALB2, наиболее часто встречающихся в российской популяции (табл. 1).

Для пяти пациентов образцы ДНК были проанализированы с помощью наборов реагентов «ОНКОГЕНЕТИКА BRCA» и «ОНКОГЕНЕТИКА CHEK2» (ДНК-технология), которые предназначены для выявления аллельных вариантов генов BRCA1 (185delAG, 4153delA, 5382insC,

3819delGTAAA, 3875delGTCT, T300G, 2080delA), BRCA2 (6174delT) и CHEK2 (1100delC, IVS2+1G>A, 470T>C).

Статистический анализ

Описательная статистика номинальных и порядковых переменных предусматривала расчет доли и представлена в виде n (%). Описательная статистика количественных переменных включала расчет медианы, а также минимального и максимального значений переменной. Использование такого способа представления результатов продиктовано небольшим числом пациентов в группе и ненормальным характером распределения при анализе количественных переменных.

Влияние потенциальных предикторов на риск носительства герминальной мутации оценивалось методом логистической регрессии, в которой в качестве зависимой переменной было наличие мутации в генах BRCA и отдельно – в любых генах гомологичной рекомбинации. Результаты регрессионного анализа представлены в виде значений коэффициента регрессии В и значения р. Статистически значимыми считались результаты анализов при значении р<0,05. Статистический анализ выполнен с использованием программ Microsoft Excel 2007 и IBM SPSS Statistics v. 17.0.

Результаты

В период с декабря 2016 по апрель 2017 г. в исследование включено 99 пациентов с морфологически верифицированным диагнозом РПЖ. Всем пациентам выполнен забор крови для генетического исследования. Клиническая характеристика пациентов представлена в табл. 2.

По результатам анализа мутации в генах гомологичной рекомбинации выявлены у 6 (6 %) больных: в гене BRCA1 (5382insC) – у 4 (4 %), в гене CHEK2 (470T>C) – у 2 (2 %) пациентов. В генах BRCA2, BLM, NBS1 и PALB2 мутации не выявлены.

Среди четырех пациентов с мутациями BRCA1 – один мужчина и три женщины. Возраст, в котором была диагностирована болезнь, варьировал от 28 до 52 лет. В трех случаях из четырех отмечен отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям. В одном наблюдении три родственника пациента имели злокачественные опухоли: РМЖ у матери, а также РМЖ и РПЖ у двух родственников второй степени родства. Только в одном случае имел место первично-множественный онкологический процесс: у пациентки выявлен метахронный рак обеих молочных желез, РЯ и РПЖ.

Во всех случаях опухоль выявлена в головке поджелудочной железы. Распространенность заболевания на момент постановки диагноза оценивалась как резектабель-

Таблица 2. Клиническая характеристика пациентов в исследовании

В соответствии с распространенностью процесса пациентам проводилось различное лечение. Пациентка с отдаленными метастазами получала только паллиативную химиотерапию (режим FOLFIRINOX со стабилизацией). Пациенты с резектабельными опухолями были прооперированы на первом этапе. В связи с прогрессированием опухолевого процесса в последующем одному из них проводилась системная химиотерапия (комбинация цисплатина и гемцитабина со стабилизацией). Пациентка с местнораспространенным РПЖ получила индукционную химиотерапию по схеме GEMOX (гемцитабин и оксалиплатин), эффективность которой позволила выполнить в последующем гастропанкреатодуоденальную резекцию.

В целом отсутствие унифицированного показания и единого режима химиотерапии у пациентов с мутациями BRCA1/2 не позволяет провести описательный анализ ее эффективности.

При медиане длительности наблюдения 23 мес. зарегистрирован один летальный исход: пациентка с метастатическим процессом умерла от прогрессирования заболевания через 20 мес. от даты установки диагноза. Продолжительность жизни пациентов с мутациями на момент анализа составляла от 20 до 27,7+ мес.

Мутации CHEK2 выявлены у двух мужчин. Только у одного из них наследственный анамнез был отягощен родственником первой линии родства, страдавшим раком почки. У пациента 59 лет при обследовании выявлен метастатический рак тела поджелудочной железы. Эффект назначенной химиотерапии проследить не удалось. У пациента 57 лет с погранично резектабельным раком головки поджелудочной железы проведенная химиотерапия по схеме FOLFIRINOX позволила добиться частичной регрессии, после которой выполнена радикальная операция.

С целью оценки возможных прогностических маркеров, указывающих на повышенный риск носительства мутации в генах гомологичной рекомбинации (CHEK2 и BRCA1) и отдельно в гене BRCA1, нами проведена серия однофакторных логистических регрессионных анализов (табл. 3).

Объединение мутаций BRCA1 и CHEK2 в одну зависимую переменную при проведении регрессионных анализов продемонстрировало, что ни один из изучаемых факторов не имел даже тенденции к статистически значимому влиянию на риск носительства этих мутаций.

При отдельном анализе только статуса BRCA1 в качестве зависимой переменной получены следующие результаты: локализация первичного очага в головке или теле железы, стадия Т, наличие отдаленных метастазов, стадия опухолевого процесса не коррелировали с риском носительства мутации BRCA1.

Анализ, основанный на построении ROC-кривой, выявил связь молодого возраста и вероятности носительства мутации BRCA1 (площадь под кривой AUC 0,830, 95 % ДИ 0,679–0,980, р=0,053). Наилучшим пороговым значением оказался возраст 50 лет. Трое из четырех пациентов с мутациями BRCA1 были моложе 50 лет. Регрессионный анализ показал, что при данном пороговом уровне влияние возраста на риск носительства мутации BRCA1 имеет тенденцию к статистической значимости (р=0,060).

Также соответствие семейного анамнеза критериям NCCN (наличие РМЖ в возрасте до 50 лет или РЯ у хотя бы одного родственника 1–3 степени родства либо двух или более родственников, страдавших РМЖ, РПЖ либо РПрЖ [19]), предназначенным для отбора пациентов с РПЖ для тестирования на мутации BRCA1/2, статистически значимо ассоциировано с риском герминальной мутации BRCA1 (р=0,043). Наличие отягощенного анамнеза в отношении любого злокачественного новообразования не является

Том / Vol. 8 № 3 /2018

Таблица 3. Однофакторные логистические регрессии, направленные на оценку предиктивных факторов в отношении риска носительства мутаций в генах гомологичной рекомбинации

|

Мутации BRCA1 и CHEK2 |

Мутации BRCA1 |

|

|

Анализируемый параметр |

Значение В Значение р |

Значение В Значение р |

|

Стадия Т |

||

|

1–2 |

– |

0,733 |

|

3 |

–0,268 |

0,832 |

|

4 |

–1,073 |

0,460 |

|

Наличие отдаленных метастазов (М1) |

0,452 |

0,630 |

|

Стадия болезни I |

– |

0,615 |

|

II |

–1,705 |

0,261 |

|

III |

–1,558 |

0,305 |

|

IV |

–1,658 |

0,213 |

|

Локализация первичной опухоли |

||

|

головка |

– |

0,426 |

|

тело или хвост |

–0,908 |

– |

|

Возраст (количественная переменная) |

–0,067 |

0,118 |

|

Возраст моложе 50 лет |

–1,246 |

0,194 |

|

Отягощенный семейный анамнез |

0,399 |

0,748 |

|

Количество родственников с диагнозом РМЖ, РЯ, РПЖ, РПрЖ |

||

|

0 |

– |

0,999 |

|

1 |

0,172 |

0,881 |

|

2 |

–18,258 |

1,000 |

|

3 |

–18,258 |

1,000 |

|

Соответствие семейного анамнеза критериям NCCN |

1,424 |

0,138 |

|

Наличие первично-множественных опухолей |

0,693 |

0,562 |

предиктором носительства мутации BRCA1 (p=0,998). Аналогичные результаты получены для такого потенциального прогностического фактора, как количество родственников с диагнозом РМЖ, РЯ, РПЖ, РПрЖ (р=0,918).

Обсуждение

По данным литературы, частота герминальных мутаций BRCA1/2 при РПЖ варьирует от 2 до 8 % [20, 21]. Несмотря на низкую встречаемость этих мутаций, интерес к их определению в последние годы существенно вырос, что связано с их предиктивной значимостью в отношении эффективности терапии ингибиторами PARP, производными платины и митомицином С [14–16, 22]. Однако низкая частота носительства мутаций BRCA1/2 при РПЖ заставляет искать способы обогащения тестируемой популяции за счет отбора по каким-либо предсказывающим факторам. Для отбора пациентов с диагнозом РПЖ для генетического тестирования клиницисты чаще всего используют критерии NCCN, согласно которым показаниями к тестированию пациента являются: наличие близкого родственника 1–3 степени родства, страдавшего РМЖ в возрасте до 50 лет или РЯ в любом возрасте, или наличие двух родственников, страдавших РМЖ, РЯ, РПЖ

|

–0,990 |

0,715 |

|

–1,073 |

0,495 |

|

– |

0,460 |

|

–0,739 |

0,552 |

|

– |

0,472 |

|

–19,817 |

0,998 |

|

–1,558 |

0,305 |

|

–2,375 |

0,115 |

|

–18,9 |

0,998 |

|

–0,101 |

0,078 |

|

2,372 |

0,060 |

|

17,252 |

0,998 |

|

– |

0,918 |

|

0,891 |

0,478 |

|

–17,539 |

1,000 |

|

–17,539 |

1,000 |

|

2,547 |

0,043 |

|

1,819 |

0,209 |

или РПрЖ при условии суммы баллов по Глиссону не менее 7. Кроме того, все евреи Ашкенази с диагнозом РПЖ должны тестироваться на наличие мутаций BRCA1/2 [19].

Данная работа содержала две задачи: 1) оценить частоту выявления мутаций BRCA1/2 и других генов, кодирующих белки гомологичной рекомбинации ДНК у больных РПЖ в Российской популяции; 2) оценить возможность предсказания риска носительства мутации в этих генах на основе сбора клинических и анамнестических данных.

Согласно полученным данным, частота мутаций BRCA1 составила 4 %, что согласуется с частотой мутаций в опубликованных работах, выполненных на Западе, где авторы проводили секвенирование [20]. Результаты данной работы также соот-ветсвуют результатам исследования, выполненного на российской популяции под руководством Е. Н. Имя-нитова [23]. В данном исследовании у 184 пациентов с РПЖ анализировалась только одна нуклеотидная замена в гене BRCA1 (5382insC), которая была выявлена у двух пациентов (1,3 %). Кроме того, у 22 больных анализировалось наличие мутации BRCA26174delT, а в 8 случаях было выполнено секвенирование полной кодирующей последовательности данного гена. Это позволило в одном случае выявить патогенную мутацию BRCA2 (5197_5198delTC).

Если частота выявленных в нашей работе мутаций согласуется с данными других авторов, то их структура существенно отличается. В данном исследовании все четыре мутации выявлены в гене BRCA1 (во всех случаях 5382insC) и ни одной – в гене BRCA2. Однако данные западной литературы указывают, что более половины мутаций BRCA1/2 при РПЖ приходится на ген BRCA2 [9, 14].

Золотым стандартом определения мутаций BRCA1/2 является секвенирование по Сэнгеру [24]. Зачастую в рутинной лабораторной диагностике целесообразно заменить секвенирование по Сенгеру на более простые и дешевые диагностические тест-системы, основанные на методе ПЦР. Наиболее изученными нозологиями с точки зрения анализа частоты мутаций BRCA1/2 и их спектра являются рак молочной железы и рак яичников. Поэтому диагностические тест-системы для анализа генов BRCA1/2 предназначены для выявления мутаций, наиболее распространенных при данных нозологиях. Поскольку структура мутаций BRCA1/2 при РПЖ в России не определена,

Том / Vol. 8 № 3 /2018

в настоящей работе были использованы диагностические панели, предназначенные для выявления наиболее частых клинически значимых замен в интересующих нас генах, но ориентированные, прежде всего, на рак молочной железы и яичников.

Поскольку в гене BRCA2 с помощью диагностических тест-систем мы не смогли выявить мутации, пациентам в дальнейшем рекомендуется провести секвенирование кодирующих участков данного гена. Стоит также отметить, что точная структура мутаций BRCA2 в российской популяции не известна не только для РПЖ, но и у онкологических пациентов в целом. Единственной работой, посвященной этому вопросу, является исследование AVATAR, выполненное на пациентках РЯ. В исследование было включено 498 пациенток РЯ, для которых выполнили высокопроизводительное секвенирование ДНК нормальных и опухолевых клеток. Суммарно выявлено 23 мутации BRCA2, что составляет 16,5 % в структуре всех герминальных мутаций BRCA1/2 [25]. Однако среди мутаций не было ни одной 6174delT или 6997_6998insT, которые включаются в диагностические панели. Поскольку существующие диагностические BRCA1/2-тесты не адаптированы для выявления мутаций у пациентов РПЖ, эти данные еще раз указывают на то, что для анализа частоты и спектра мутаций в генах гомологичной рекомбинации целесообразно использовать высокопроизводительное секвенирование и на основе полученных результатов модифицировать существующие диагностические тест-системы.

Мы провели регрессионный анализ, чтобы определить потенциальные предикторы повышенного риска носительства мутаций в генах белков гомологичной рекомбинации ДНК. Включив в качестве положительного результата теста в регрессионном анализе все выявленные мутации (BRCA1 и CHEK2), мы не получили ни одного фактора, статистически значимо влияющего на риск носительства этих мутаций, в том числе наличие отягощенного семейного анамнеза. Возможная причина этому – отсутствие убедительных данных, что мутации CHEK2 являют- ся инициирующими событиями в канцерогенезе данного заболевания [26, 27].

Мы также провели регрессионный анализ, включив в качестве положительного результата теста только мутации BRCA1. Регрессионный анализ продемонстрировал, что единственным предиктором носительства герминальной мутации BRCA1 является соответствие критериям NCCN в отношении отягощенного семейного анамнеза. Анализ семейного анамнеза по другим критериям, например без учета таких важных факторов, как гистология опухолей у родственников, возраст развития РМЖ у родственников, степень родства и др., не способен предсказать риск носительства герминальной мутации BRCA1.

Возраст пациента моложе 50 лет обладает определенной корреляцией с риском носительства мутации BRCA1, однако данный фактор не достиг статистической значимости (р=0,060), в связи с чем следует с осторожностью относиться к этому предиктору. Данные литературы указывают, что средний возраст диагностирования РПЖ у пациентов с герминальной мутацией BRCA1/2 превышает 60 лет и соответствует по этому показателю спорадическому раку [9, 12]. Вероятно, фактор возраста коррелирует с риском носительства мутации BRCA1 в связи с тем, что во всех случаях это была мутация 5382insC. Три из четырех пациентов с этой мутацией оказались моложе 50 лет.

Таким образом, проведенное исследование показало, что критерии отбора NCCN для генетического тестирования являются наилучшим предиктором наличия герминальной мутации BRCA1 у пациентов с РПЖ. Поскольку структура мутаций при РПЖ в российской популяции недостаточно хорошо изучена, в рутинной клинической практике пациентам с РПЖ следует рекомендовать тестирование на наличие мутации BRCA1/2 методом секвенирования.

Работа выполнена в рамках экспериментального государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации при координации ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Минздрава России.

Список литературы Герминальные мутации в генах гомологичной рекомбинации в популяции пациентов раком поджелудочной железы: опыт одного центра

- Состояние онкологической помощи населению России в 2016 году/По ред. Каприна А. Д., Старинского В. В., Петровой Г. В. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2017. 236 с.

- [Sostoyanie onkologicheskoi pomoshchi naseleniyu Rossii v 2016 godu

- (The state of oncological care for the population of Russia in 2016). Kaprin A. D., Starinskiy V. V., Petrova G. V. (eds.) Moscow: MNIOI im. P. A. Gertsena -filial FGBU NMITs radiologii Minzdrava Rossii, 2017. 236 p. (In Russ.)].

- Stathis A., Moore M. J. Advanced pancreatic carcinoma: current treatment and future challenges. Nature Reviews Clinical Oncology. 2010. Vol. 7. No. 3. P. 163-172.

- Conroy T., Desseigne F., Ychou M., Bouche O., Guimbaud R., Becouarn Y. et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. New England J. Medicine. 2011. Vol. 364. No. 19. P. 1817-1825.

- Von Hoff D. D., Ervin T., Arena F. P., Chiorean E. G., Infante J., Moore M. et al. Increased survival in pancreatic cancer with nabpaclitaxel plus gemcitabine. New England J. Medicine. 2013. Vol. 369. No. 18. P. 1691-1703.

- Siegel R. L., Miller K. D., Jemal A. Cancer statistics, 2017. CA: A Cancer J. Clinicians. Vol. 67. P. 7-30.

- Kleeff J., Korc M., Apte M., La Vecchia C., Johnson C. D., Biankin A. V. et al. Pancreatic cancer. Nature Reviews Disease Primers. 2016. Vol. 2. P. 16022.

- Noone A. M., Cronin K. A., Altekruse S F., Howlader N., Lewis D. R., Petkov V. I., Penberthy L. Cancer incidence and survival trends by subtype using data from the Surveillance Epidemiology and End Results Program, 1992-2013. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers. 2017. Vol. 26. P. 632-641.

- Waddell N., Pajic M., Patch A. M., Chang D. K., Kassahn K. S., Bailey P. et al. Whole genomes redefine the mutational landscape of pancreatic cancer. Nature. 2015. Vol. 518. No. 7540. P. 495-501.

- Holter S., Borgida, A., Dodd A., Grant R., Semotiuk K., Hedley D. Germline BRCA mutations in a large clinic-based cohort of patients with pancreatic adenocarcinoma. J. Clinical Oncology. 2015. Vol. 33. No. 28. P. 3124-3129.

- Luo G., Lu Y., Jin K., Cheng H., Guo M., Liu Z. et al. Pancreatic cancer: BRCA mutation and personalized treatment. Expert Review of Anticancer Therapy. 2015. Vol. 15. No. 10. P. 1223-1231.

- Becker A. E., Hernandez Y. G., Frucht H., Lucas A. L. Pancreatic ductal adenocarcinoma: risk factors, screening, and early detection. World J. Gastroenterology: WJG. 2014. Vol. 20. No. 32. P. 11182-11198.

- Lucas A. L., Shakya R., Lipsyc M. D., Mitchel E. B., Kumar S., Hwang C. High prevalence of BRCA1 and BRCA2 germline mutations with loss of heterozygosity in a series of resected pancreatic adenocarcinoma and other neoplastic lesions. Clinical Cancer Research. 2013. Vol. 19. No. 13. P. 3396-3403.

- Murphy K. M., Brune K. A., Griffin C., Sollenberger J. E., Petersen G. M., Bansal R. Evaluation of candidate genes MAP2K4, MADH4, ACVR1B, and BRCA2 in familial pancreatic cancer: deleterious BRCA2 mutations in 17 %. Cancer Research. 2002. Vol. 62. No. 13. P. 3789-3793.

- Lowery M. A., Kelsen D. P., Stadler Z. K., Kenneth H. Y., Janjigian Y. Y., Ludwig E. An emerging entity: pancreatic adenocarcinoma associated with a known BRCA mutation: clinical descriptors, treatment implications, and future directions. The Oncologist. 2011. Vol. 16. No. 10. P. 1397-1402.

- Blair A. B., Groot V. P., Gemenetzis G., Wei J., Cameron J. L., Weiss M. J. BRCA1/BRCA2 Germline Mutation Carriers and Sporadic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. J. American College of Surgeons. 2018. Vol. 226. No. 4. P. 630-637.

- Golan T., Kanji Z. S., Epelbaum R., Devaud N., Dagan E., Holter S. Overall survival and clinical characteristics of pancreatic cancer in BRCA mutation carriers. British J. Cancer. 2014. Vol. 111. No. 6. P. 1132-1138.

- Наседкина Т.В., Громыко О.Е., Емельянова М.А., Игнатова Е.О., Казубская Т.П., Портной С.М., Заседателев А.С., Любченко Л.Н. Определение герминальных мутаций в генах BRCA1, BRCA2 и CHEK2 с использованием биочипов у больных раком молочной железы. Молекулярная биология. 2014. Т. 48. № 2. С. 243-250.

- Nasedkina T.V., Gromyko O.E., Emel’yanova M.A., Ignatova E.O., Kazubskaya T.P., Portnoi S.M., Zasedatelev A.S., Lyubchenko L.N. Opredelenie germinal’nykh mutatsii v genakh BRCA1, BRCA2 i CHEK2 s ispol’zovaniem biochipov u bol’nykh rakom molochnoi zhelezy (Determination of germinal mutations in the BRCA1, BRCA2 and CHEK2 genes using biochips in patients with breast cancer). Molekulyarnaya biologiya. 2014. Vol. 48. No. 2. P. 243-250 (In Russ.)

- Prokofyeva D., Bogdanova N., Bermisheva M., Zinnatullina G., Hillemanns P., Khusnutdinova E. et al. Rare occurrence of PALB2 mutations in ovarian cancer patients from the Volga-Ural region. Clinical Genetics. 2012. Vol. 82. No. 1. P. 100-101.

- Daly M. B., Pilarski R., Berry M., Buys S. S., Farmer M., Friedman S. et al. NCCN Guidelines Insights: genetic/familial high-risk assessment: breast and ovarian, version 1.2018. J. National Comprehensive Cancer Network. 2018.

- Shindo K., Yu J., Suenaga M., Fesharakizadeh S., Cho C., Macgregor-Das A. et al. Deleterious germline mutations in patients with apparently sporadic pancreatic adenocarcinoma. J. Clinical Oncology. 2017. Vol. 35. No. 30. P. 3382-3390.

- Lowery M. A., Wong W., Jordan E. J., Lee J. W., Kemel Y., Vijai J. et al. Prospective Evaluation of Germline Alterations in Patients With Exocrine Pancreatic Neoplasms. JNCI: J. National Cancer Institute. 2018. Vol. 110. No. 10.

- Kaufman B., Shapira-Frommer R., Schmutzler R. K., Audeh M. W., Friedlander M., Balmana J. et al. Olaparib monotherapy in patients with advanced cancer and a germline BRCA1/2 mutation. J. Clinical Oncology. 2014. Vol. 33. No. 3. P. 244-250.

- Кашинцев А. А., Янус Г. А., Коханенко Н. Ю., Моисеенко В. М., Ханевич М. Д., Роман Л. Д. и др. Встречаемость мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 у больных раком поджелудочной железы. Сибирский онкологический журнал. 2013. Т. 5. № 59.

- Kashintsev A. A., Yanus G. A., Kokhanenko N. Yu., Moiseenko V. M., Khanevich M. D., Roman L. D. et al. Vstrechaemost’ mutatsii v genakh BRCA1 i BRCA2 u bol’nykh rakom podzheludochnoi zhelezy (The occurrence of mutations in the BRCA1 and BRCA2 genes in patients with pancreatic cancer). Sibirskii onkologicheskii zhurnal. 2013. Vol. 5. No. 59 (In Russ.)

- Wallace A. J. New challenges for BRCA testing: a view from the diagnostic laboratory. European J. Human Genetics. 2016. Vol. 24. No. S1. P. S10.

- Tyulyandina A., Gorbunova V., Khokhlova S., Kolomiets L., Filipenko M., Imyanitov E. et al. Profile of BRCA1/BRCA2 mutations in Russian ovarian cancer population detected by NGS and MLPA analysis: Interim results of OVATAR study. AACR 2018 Proceedings. Abstracts 1-3027. No. 1241.

- Bartsch D. K., Krysewski K., Sina-Frey M., Fendrich V., Rieder H., Langer P. Low frequency of CHEK2 mutations in familial pancreatic cancer. Familial Cancer. 2006. Vol. 5. No. 4. P. 305-308.

- Dudley B., Karloski E., Monzon F. A., Singhi A. D., Lincoln S. E., Bahary N., Brand R. E. Germline mutation prevalence in individuals with pancreatic Cancer and a history of previous malignancy. Cancer. 2018. Vol. 124. No. 8. P. 1691-1700.