Гетерогенность ценопопуляций двух видов рода Adonis L

Автор: Боронникова С.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 6, 2005 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается неравноценность особей в ценотических популяциях Adonis vernalis L. на Спасской горе Кунгурского района и А. sibirica Part, в Добрянском и Кишертском районах Пермской области по морфологии, возрасту, семенной продуктивности. На основании анализа динамики численности, пространственной и возрастной структуры дана оценка состояния изученных ценопопуляций и рекомендованы меры их охраны.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204373

IDR: 147204373 | УДК: 582.675.1:502.7

Текст научной статьи Гетерогенность ценопопуляций двух видов рода Adonis L

Всем ценотическим популяциям растений присуща внутренняя гетерогенность. Особи растений, являющиеся структурными единицами ценопопуляций, неравноценны во многих отношениях. В популяционной биологии в настоящее время доминирующее положение при изучении ценопопуляций занимают следующие подходы: 1) генетический, направленный на раскрытие генетической структуры популяции; 2) популяционно-онтогенетический, исследующий особенности онтогенетических циклов растений и их обусловленность эко-лого-ценотическими условиями; 3) морфологический, состоящий в выявлении размерной иерархии особей в популяциях (Злобин, 1989). Л.В. Денисова и др. (1986) считают, что для оценки состояния природных популяций редких видов растений прежде всего необходимо изучение динамики численности и возрастного спектра. По мнению М.Г. Вахрамеевой (1991), сохранение биологического разнообразия растительного мира невозможно без детального изучения эффективности его размножения. Ю.П. Алтухов (2003) считает, что основным механизмом сохранения и поддержания внутривидового генетического полиморфизма для многих, если не всех биологических видов, по крайней мере до тех пор, пока они не стали объектами чрезмерных антропогенных воздействий, является динамическая субпопуляционная структура. В зарубежной литературе последних лет также прослеживаются элементы системного подхода к изучению популяций (Hanski, 1999).

Материал и методы

В качестве объектов исследования были избраны ценопопуляций редких декоративных видов растений: Adonis sibirica Patr. - горицвета сибирского и A. vernalis L. - г. весеннего из семейства Ranunculaceae Juss. - лютиковые. Горицвет весенний широко используется в медицинской практике при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Он имеет статус редкого вида - 3(R) (Красная книга Среднего Урала, 1996). Горицвет сибирский внесен в региональную сводку «Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья» (Горчаковский и др., 1982).

A. sibirica на территории учебно-научной базы (УНБ) «Предуралье» Кишертского р-на изучался в нескольких фитоценозах: в первом случае - в мелколиственном лесу (1-й бастион) , во втором случае - в смешанном лесу, а также в просвете елового леса около пос. Полазна Добрянского р-на (Лу-нежские горы). A. vernalis изучался на Спасской горе Кунгурского р-на. Исследования проводились в 2003-2004 гг.

Подсчет числа особей и определение возрастных состояний горицвета сибирского и г. весеннего проводились по методике В.Н. Голубева и др. (1978) и методике, изложенной в «Программе и методике наблюдений за ценопопуляциями видов растений Красной книги СССР» (Денисова и др., 1986). Эти растения изучались с частичной поверхностной раскопкой подземных органов, так как виды являются редкими. Возрастные периоды и группы определялись по классификации А.А. Уранова (1975). Изучение морфометрии особей и определение типа популяций проведено по методике Ю.А. Злобина (1989).

Для оценки репродуктивных способностей видов по методике И.В. Вайнагий (1974) определялась их семенная продуктивность. При подсчете семенной продуктивности у видов определялись: число семяпочек в завязи, число семян на плод, процент семенификации на плод (ПС, %), число

цветков и плодов на генеративный побег, процент плодоцветения (ПП, %), число генеративных побегов на особь; потенциальная (ПСП, %) и фактическая семенная продуктивность (ФСП, %) на генеративный побег; итоговый показатель К спр. (%) -коэффициент семенной продуктивности.

Изменчивость морфологических признаков

Особи растений - многопризнаковые биологические системы. Количественные признаки в популяционной биологии называют параметрами, а их учет - морфометрией (Злобин, 1989). Набор признаков ограничен и включает в себя признаки разной значимости. В наших исследованиях предпочтение было отдано признакам, связанным с репродуктивной сферой растений. Длина репродуктивного побега горицвета весеннего на Спасской горе колебалась от 12 до 50 см. Средняя длина генеративного побега составила 26 см, а среднее число побегов -3.5. Число узлов на побеге составило в среднем 7.5, а длина междоузлий колебалась от 1 до 2 см. Средний размер центрального сегмента листа равен 4.8 см, а бокового сегмента -3.1 см. Цветоножка у горицвета весеннего короткая, всего 2-3.5 см. Число листочков околоцветника варьирует от 14 до 20. Длина венчика изменяется в пределах от 2 до 5 см. К наименее варьирующим морфометрическим параметрам относится высота растения (Cv = 15.5%; далее в скобках Cv в %), количество элементов околоцветника (13.1%). Средний уровень изменчивости имеют длина центрального сегмента листа (21.6%), количество узлов на побеге (20.5%) и длина цветоножки (20.6%). Высок уровень изменчивости у таких морфометрических параметров, как число побегов на особь (45.9%), число цветков на побег (44.1%), длина междоузлий (33.2%), размер бокового сегмента листа (33%) и длина венчика (27.5%).

Длина репродуктивного побега горицвета сибирского в травянистом ельнике около пос. Полазна Добрянского р-на колебалась от 15 до 33 см. Количество генеративных побегов, как и количество цветков, равнялось 1 или 2, но не более, а количество узлов - от 2 до 9. Длина междоузлий генеративного побега в среднем составила 3.7 см. Размер центрального сегмента листа варьировал в пределах от 4 до 8 см, бокового - от 1 до 5 см. Морфометрические параметры цветков варьировали в следующих пределах: длина цветоножки - от 3 до 5 см, число элементов околоцветника - от 11 до 14, длина венчика - от 1,5 до 2,5 см. Таким образом, к наименее варьирующим признакам относится высота растения (13%), число элементов околоцветника (7%) и размер центрального сегмента листа (14,3%). Средний уровень изменчивости характерен для таких признаков, как длина междоузлий (20.6%), число узлов на побеге (19%), длина цветоножки (26%), длина венчика (32%) и размер бокового сегмента (17.8%). Высокий уровень изменчивости присущ числу побегов на особь (70%).

В двух изученных ценопопуляциях горицвета сибирского на территории УНБ «Предуралье» при учете количественных признаков выявлены следующие особенности. У растений в смешанном лесу низкий уровень изменчивости у таких параметров, как число элементов околоцветника (5%) и длина венчика (11.6%). Средний уровень изменчивости имеют следующие параметры: высота растения (8%), длина цветоножки (17%), размер листа (центральный сегмент (21.5%), боковой сегмент (22%), число узлов (26%) и число листов (27%). Наиболее варьирующим признаком в данной ценопопуляции является число побегов на особь (46%) и число цветков на генеративном побеге (42%).

Изучением морфометрии особей горицвета сибирского в мелколиственном лесу выявлено, что наименее вариабельными признаками является длина цветоножки (12.3%), число элементов околоцветника (14%) и высота растения (15.5%); к средним по варьированию признакам относятся длина междоузлий (21.1%), размер центрального сегмента листа (20.2%) и длина венчика (18.3%); наиболее вариабельными признаками являются число побегов (57%), число цветков (64%) и длина бокового сегмента листа (30.6%). Изучение морфометрических параметров является первым этапом определения виталитетной структуры популяции.

Демографические характеристики

Численность особей A. vernalis всех возрастных состояний на Спасской горе Кунгурского р-на в 2003 г. составила 116, а в 2004 г. - 109, т. е. уменьшилась на 6%. Численность особей А. sibirica всех возрастных состояний в 2003 г. в травянистом ельнике около пос. Полазна Добрянского р-на составила 11, а в 2004 г. - 8, то есть снизилась на 27.3%. На территории УНБ «Предуралье» в мелколиственном лесу обнаружено 224 особи горицвета сибирского, в смешанном лесу - 186 особей. В последующие годы исследований численность особей данного вида в обеих изученных ценопопуляциях Кишертского р-на не снижалась.

Возрастные периоды и группы горицвета весеннего определены и описаны А.П. Пошкурлат (1974), которая многие годы посвятила изучению этих прекрасных и ценнейших лекарственных растений. К прегенеративным нами были отнесены: проростки, ювенильные, имматурные (прематур-ные) и виргинильные (вегетативные) особи. Проростки - это растения высотой не менее 5 см, развиваются из семян. Ювенильное растение имеет один стебель высотой от 5 до 20 см с 5-6 листьями. Имматурные и виргинильные особи отличают- ся от ювенильных наличием от 1 до 4 боковых разветвлений.

В первый этап генеративного периода (gi) происходит увеличение общих размеров растения, увеличивается количество побегов, размер пластинок листа, количество цветков. По мере развития и увеличения числа побегов образуется плотный многостебельный куст. По мнению А.П. Пошкур-лат (1974), у растений второго этапа генеративного развития (g2) образуется большое количество побегов (6-20), расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Все побеги одной особи на этом этапе разновозрастные, отличаются по интенсивности роста, количеству и размерам цветков, плодов, степени разветвленности. В этот период появляются признаки старения отдельных побегов. Старение растений отражается на генеративных органах: уменьшается диаметр цветка, снижается способность образовывать полноценные плоды, а затем прекращается завязывание плодов. На последних этапах старения генеративного органа возникают нераскрывающиеся бутоны. Нами были отмечены аналогичные явления. У старых генеративных растений (g3) уменьшаются общие размеры и прекращается развитие самых нижних ветвей. На третьем этапе плодоношение и цветение наблюдается только у отдельных побегов, большая часть побегов в клоне находится в вегетативном состоянии.

С полным прекращением цветения наступает сенильный период (s) в развитии растений. Постепенно размер побегов и количество их в парциальном кусте уменьшается. Побеги становятся слабыми, развивают 1-2 короткие ветви и сильно запаздывают в отрастании. Дальнейшее старение приводит к возникновению одиночных побегов, совершенно лишенных боковых ветвей. Уменьшение размеров придает сенильным растениям в глубокой старости большое сходство с очень молодыми ювенильными растениями. Старые растения от ювенильных можно отличить по пластинке листьев, которая у старых растений крупнее, сильнее рассечена на узкие дольки.

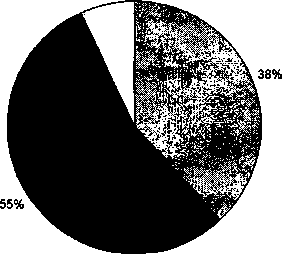

Анализ возрастного спектра показал, что в це-нопопуляции A. vernalis на Спасской горе в 2003 г. преобладали генеративные особи (55%), прегенеративные составляли 38%, а сенильные особи -всего 7% (рис.1). В 2004 г. также преобладали генеративные особи (51%), прегенеративные особи составили 41%, а сенильные - всего 8%.

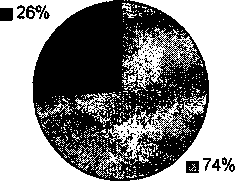

Анализ возрастного спектра A. sibirica а 2003 г. показал, что в травянистом ельнике около пос. По-лазна преобладают прегенеративные особи (74%), генеративные составляют 26%. Сенильные особи не обнаружены (рис.2). В последующие годы исследований картина аналогична. Возрастной спектр A. sibirica около пос. Полазна неполный, с преобладанием прегенеративных особей.

При изучении возрастного спектра в смешанном и мелколиственном лесах в УНБ «Предура-

: в Прегенеративные ■ Генеративные □ Постгенеративные:

Рис. 1. Возрастной спектр горицвета весеннего на Спасской горе в 2003 г.

□ 0%

|® Прегенеративные ■ Генеративные ! □ Постгенеративные

Рис.2. Возрастной спектр горицвета сибирского около пос. Полазна в 2003 г.

лье» в 2003 г. и в численном, и в процентном отношении преобладают генеративные особи: в смешанном лесу 56%; в мелколиственном - 51%. Число прегенеративных особей в смешанном лесу меньше (33%), чем в мелколиственном (39%). Постгенеративных особей в смешанном лесу 11%, а в мелколиственном - 10%. В 2004 г. в обеих цено-популяциях A. sibirica преобладали генеративные особи: в смешанном лесу они составили 59%, а в мелколиственном - 58%. Прегенеративных особей и в той и в другой ценопопуляциях приблизительно одинаковый процент - 34. Постгенеративных особей в смешанном лесу меньше (7%), чем в мелколиственном (8%).

Итак, возрастной спектр A. vernalis на Спасской горе относится к нормальному типу с левосторон- ним уклоном. Возрастной спектр A. sibirica в смешанном и в мелколиственном лесах УНБ «Предуралье» относится к нормальному типу, так как преобладают генеративные особи, но имеют левосторонний уклон. Возрастной спектр же A.sibirica в травянистом ельнике около пос. Полазна относится к растущему типу и является неполным.

Семенная продуктивность

Семенная продуктивность горицвета сибирского изучалась на территории УНБ «Предуралье». Среднее число завязей на цветок равнялось 36,77, а число орешков - 26.83. Таким образом, процент семенификации составил 72.97. Число цветков на генеративный побег и число плодов на генеративный побег были равны и составляли 1.13, поэтому процент плодоцветения равнялся 100. Потенциальная семенная продуктивность на генеративный побег составила 41.55 семязачатка, фактическая семенная продуктивность - 30.32 семян. Итоговый показатель - коэффициент семенной продуктивности равен 72.97%.

В 2004 г. среднее число завязей на цветок незначительно увеличилось и составило 38.32, а число орешков уменьшилось - 25.43, процент семенификации снизился до 66.36. Число цветков на генеративный побег составило 1.48, а число плодов на генеративный побег - 1.28, поэтому процент плодоцветения составил 86. Потенциальная семенная продуктивность на генеративный побег равняется 56.71 семязачатков, а фактическая семенная продуктивность - 37.63 семян. Итоговый показатель - коэффициент семенной продуктивности равен 66.36%. Таким образом, число полноценных семян на генеративный побег невелико. С учетом низкой всхожести семян эффективность семенного размножения, на наш взгляд, низка.

Таким образом, на основе анализа нескольких показателей нами установлено, что ценопопуляции A. sibirica в УНБ «Предуралье» стабильны, а цено-популяция в травянистом ельнике около пос. Полазна нестабильна. Для охраны данной ценопопуляции необходима срочная организация микрозаказника. Ценопопуляция A. vernalis на Спасской горе на основании имеющихся данных относится к стабильным, но антропогенное воздействие: пожары, вытаптывание, сбор на букеты красивоцвету- щих генеративных побегов при небольшом числе полноценных семян с учетом их низкой всхожести - дает основание рекомендовать иные меры охраны и соблюдать требования, предусмотренные статусом охраняемой территории, которой является Спасская гора.

Морфологическая, возрастная, виталитетная гетерогенность особей растений в ценотических популяциях является основой стабильности этих популяций.

Список литературы Гетерогенность ценопопуляций двух видов рода Adonis L

- Алтухов ЮЛ. Генетические процессы в популяциях. М.: Академкнига, 2003. 431 с.

- Вайиагий Н.В. О методике изучения семенной продуктивности//Бот. журн. 1974. Т.59, № 6. С. 826-830.

- Вахраыеева М.Г. Охрана флоры//Итоги науки и техники. Сер. Ботаника. Т. П.: Проблемы охраны растительного покрова. М., 1991. С. 3-62.

- Голубев В.Н., Молчанов Е.Ф. Методические указания к популяционно-количественному и эколого-биологическому изучению редких и исчезающих эндемичных растений Крыма. Ялта, 1978.41 с.

- Горчаковский П.Л., Шурова Е.А. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья. М.: Наука, 1982.176 с.

- Денисова Л.В., Никитина СВ. Заугольнова Л.Б. Профамма и методика наблюдений за ценопо-пуляциями растений Красной книги СССР/ВНИИ охраны природы и заповедного дела. М.: Госагропромиздат СССР, 1986.34 с.

- Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений: Учеб.-метод. пособие. Казань: Изд-во КРУ, 1989. С. 9Ф-98.

- Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермская области)/Под ред. В.Н. Большакова и П.Л. Горчаковского. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1996.279 с.

- Пошкурлат А.П. Материалы стационарных наблюдений за развитием горицвета весеннего Adonis vernalis L. II Бюл. МОИП. Отд. биол. 1974. Т. 71, Вып. 2.

- Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуля-ций как функция времени и энергетических волновых процессов//Науч. докл. высшей школы. Биол. науки. 1975. № 2. С.7-33.

- Hanski I. Metapopulation Ecology. Oxford: Oxford Univ.press, 1999. P. 5-26.