Гибридное минимально инвазивное оперативное вмешательство при закрытой травме печени: клиническое наблюдение

Автор: Рогаль М.М., Ярцев П.А., Лебедев А.Г., Стинская Н.А., Ким Т.Е.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 1 (91), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В настоящее время численность пострадавших с повреждениями паренхиматозных органов брюшной полости не имеет тенденции к снижению. Травма печени и селезенки продолжает занимать второе место в структуре закрытой травмы живота.Цель исследования. Улучшить результаты лечения пострадавших с закрытой травмой печени, с использованием гибридных оперативных вмешательств.Материалы и методы исследования. В статье приведено клиническое наблюдение пациентки 38 лет с диагнозом: изолированная закрытая травма печени II степени по AAST, посттравматическая аневризма сегмента S6 печени, гемоперитонеум 1050 мл.Результаты. Пострадавшей с травмой печени трудной локализацией было выполнено гибридное оперативное вмешательство суперселективная эндоваскулярная эмболизация артериальной ветви, содержащей аневризму, и диагностическая видеолапароскопия с санацией и дренированием брюшной полости. Послеоперационных осложнений отмечено не было. Длительность госпитализации составила 5 суток.Заключение. Использование гибридного оперативного доступа при травме печени, позволило провести минимально инвазивные оперативные вмешательства из нескольких доступов, снизив уровень хирургической агрессии и ускорив социально-трудовую реабилитацию.

Травма печени, повреждения паренхиматозных органов, эндоваскулярная эмболизация, лапароскопия, гибридные операционные

Короткий адрес: https://sciup.org/142244668

IDR: 142244668 | УДК: 616.381-072.1 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-1-156-162

Текст научной статьи Гибридное минимально инвазивное оперативное вмешательство при закрытой травме печени: клиническое наблюдение

Печень является одним из наиболее часто повреждаемых органов как при закрытой (30–48 %), так и при открытой травме живота (до 40,5 % ножевых ранений и 30,2 % огнестрельных ранений). Наиболее часто подобные травмы встречаются у мужчин (75,80 %) трудоспособного возраста (средний возраст 36±4,8 лет) [1, 2].

Смертность при закрытой травме печени зависит от степени ее повреждения, чем массивнее повреждение, тем выше вероятность летального исхода. Однако около 80–90 % от всех травм печени приходится на I–III степени тяжести по AAST (шкале Американской Ассоциации Хирургии травмы – The American Association for the Surgery of Trauma), смертность в данной группе не высока и составляет в среднем 3,4–6,0 % [3]. Но при травме IV–V вероятность летального исхода возрастает до 10–15 % [4].

Несмотря на то, что при определении тяжести травмы печени наиболее часто используют классификацию AAST, данная шкала учитывает только анатомические характеристики повреждения и в ряде случаев не позволяет выбирать тактику лечения, во всех случаях она должна быть дополнена оценкой гемодинамического статуса и оценкой тяжести других сопутствующих повреждений [5, 6].

Начинают обследование пострадавшего со сбора анамнеза и физикального осмотра [7, 8]. Далее рекомендовано проведение УЗИ по протоколу FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma – ургентная сонография при травме), при которой определяется наличие свободной жидкости в брюшной полости. Чувствительность и специфичность данного метода диагностики, по анализу ряда авторов, составляет до 60 % и до 96–98 % соответственно [3, 9, 10].

Некоторыми авторами в качестве дополнительного метода обследования приводятся данные о выполнении рентгенографии органов брюшной полости с целью выявления свободного газа в брюшной полости при предполагаемом сочетанном повреждении полых органов [11].

При стабильной гемодинамике показано проведение МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) с внутривенным контрастированием с целью уточнения характера повреждений и выявления признаков продолжающегося кровотечения. Чувствительность и специфичность МСКТ при травме паренхиматозных органов, по данным большинства авторов, находятся в пределах 96–100 % [12–15].

Нестабильная гемодинамика, травма печени степени IV–V по AAST, тяжелые сопутствующие повреждения диктуют необходимость проведения экстренной лапаротомии [2, 3, 8].

При стабильной гемодинамике, при травме I–III степени по AAST эффективным методом лечения является консервативная тактика (SNOM – selective nonoperative management), которая за последние 30 лет стала «золотым стандартом» лечения данной группы пациентов [3].

При стабильной гемодинамике, но выявленной при МСКТ экстравазации контрастного вещества рекомендовано выполнение эндоваскулярной эмболизации сосудов печени, что позволяет избежать инвазивных хирургических вмешательств [3, 16, 17].

Применение в лечении пострадавших с травмой печени минимально инвазивных методов лечения уменьшает сроки стационарного лечения, частоту послеоперационных осложнений и летальность по сравнению с лапаротомией и эффективны в 75–97 % случаев при закрытой травме I–III по AAST [1, 18, 19].

Цель исследования

Улучшение результатов лечения пациентки с закрытой травмой печени путем применения новых лечебно-диагностических протоколов гибридных хирургических операций.

Материалы и методы

В условиях флагманского центра НИИ СП им Н.В. Склифосовского проведено лечение пациентки 38 лет с травмой печени. Пострадавшая поступила через 30 часов после падения дома с высоты роста с жалобами на боль в верхних отделах живота, увеличение живота в размерах, тошноту, рвоту после. Пострадавшая на момент поступления в ясном сознании (GCS=15), АД 130/80 мм рт. ст., ЧСС 90 уд/мин, анестезиологический риск II по ASA. Живот вздут, умеренно болезненный во всех отделах, больше справа.

Пациентке было выполнено УЗИ, обзорная рентгенография брюшной и грудной полостей, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, клинический анализ мочи, коагулограмма, биохимический анализ крови, ЭКГ, КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастным усилением.

Уровень гемоглобина при поступлении – 95,9 г/л, лейкоцитов –10,55*109/л, ЛДГ – 412,28 ЕД/л, ГГТ – 688,52 ЕД/л, АСТ – 73,38 ЕД/л, ЩФ –290,63 ЕД/л.

При УЗИ было выявлено: разобщение листков брюшины под диафрагмой справа 1,8 см, у края печени 3,2 см, под печенью до 3,5 см, в латеральном канале справа и слева 4,5–5,0 см, в малом тазу до 8,0 см, содержимое анэхогенное с гиперэхогенными линейными включениями (фибрин). Интрапаренхиматозное жидкостное образование размерами 15,0 х 25,0 мм.

При КТ выявлены признаки жидкостного гиповаскуляр-ного образования S6 печени, плотностью жидкости (24 едН), размерами 17,0 х 22,0 мм. Внутрипеченочные сосудистая и билиарная сети не расширены. Структуры ворот печени дифференцированы. Воротная вена 15 мм. В поддиафрагмальных, подпеченочном пространствах, межпетельно и латеральных каналах свободная жидкость до 8,0 см. Петли тощей кишки умеренно расширены до 34,0 мм, с утолщенной стенкой до 7,5 мм. На смежных сканах в плевральных полостях содержимое толщиной на уровне задних синусов: справа – до 10,5 мм, слева – до 6,0 мм.

При рентгенографии органов брюшной полости: свободный газ в брюшной полости не выявлен. Желудок умеренно пневматизирован с уровнем жидкости в просвете. Пневматизированные петли тонкой кишки в мезо- и гипогастрии, диаметром до 3,5 см, с единичным уровнем жидкости в просвете.

При рентгенографии грудной клетки выявлен двухсторонний гидроторакс малого объема.

На ЭКГ – синусовая тахикардия с ЧСС 109 уд/мин.

После проведенного комплексного обследования установлен диагноз: закрытая травма живота, травма печени II степени по AAST, интрапарехиматозная посттравматическая аневризма?, лизированная гематома?, гемоперитонеум. Двухсторонний гидроторакс.

Учитывая сроки от получения травмы, сложную локализацию повреждения печени, стабильность гемодинамики, количество свободной жидкости в брюшной полости и темп ее прироста, установлены показания к выполнению гибридного минимально инвазивного оперативного вмешательства из эндоваскулярного (эндоваскулярная эмболизация) и чрескожного (диагностическая видеолапароскопия, санация, дренирование брюшной полости) доступов.

Учитывая малые размеры гидроторакса, дренирование плевральных полостей не проводилось.

Результаты

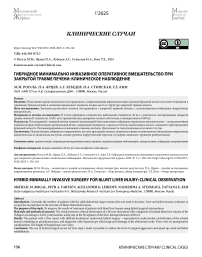

Первым этапом в условиях гибридной операционной через 31,5 часа от момента получения травмы и 1,5 часа от поступления в стационар под КЭТН пунктирована и катетеризирована правая плечевая артерия, выполнена це-лиакография (рис. 1).

Рис. 1. Эндоваскулярная целиакография

Fig. 1. Endovascular coeliacography

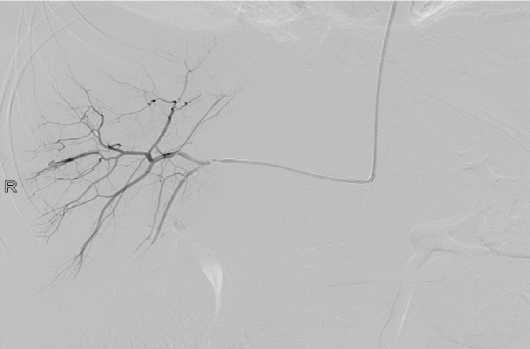

Отмечалась гиперваскуляризация дистального русла и аневризма диаметром до 2 мм ветви 4-го порядка правой печеночной артерии с признаками артерио-венозного сброса. Общая, левая, правая печеночные, левая и правая желудочные, селезеночная, диафрагмальные артерии были проходимы (рис. 2).

Рис. 2 . Аневризма ветви -4го порядка правой печеночной артерии

Fig. 2. Aneurysm of the 4th order branch of the right hepatic artery

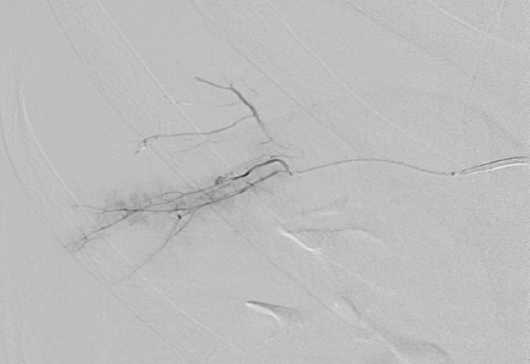

Селективно был установлен катетер в правой печеночной артерии. При помощи микрокатетера 0,018» и проводника 0,014» в целевую артерию суперселективно была проведена и установлена эмболизационная спираль VortX Diamond-18 размером 3,0 x 3,3 мм. На контрольных ангиограммах общая и левая печеночные артерии, селезеночная, левая и правая желудочные, диафрагмальные артерии проходимы, а целевая ветвь 4-го порядка не контрастировалась (рис. 3). Диссекции и экстравазации в местах вмешательства выявлено не было.

Рис. 3. Эмболизационная спираль

Fig. 3. Embolization coil

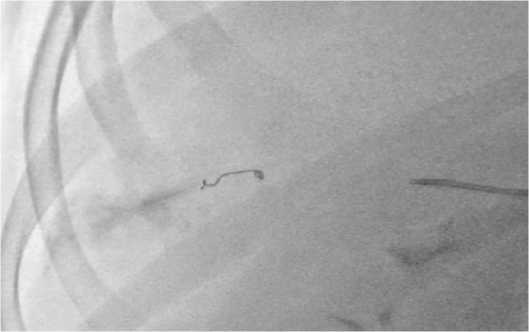

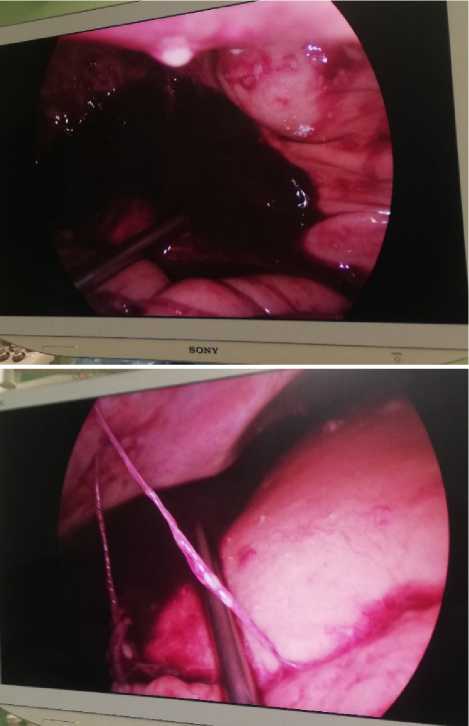

Вторым этапом была выполнена диагностическая видеолапароскопия. Из брюшной полости аспирировано 1050 мл измененной крови (рис. 4, 5). При ревизии в брюшной полости были выявлены множественные наложения фибрина, которые были удалены, брюшная полость была промыта и осушена. Последовательно были осмотрены диафрагма, селезенка, желудок, видимая часть двенадцатиперстной кишки, тонкая, толстая кишки. Повреждений выявлено не был. При прицельном осмотре печени видимых повреждений нет, увеличена в размерах (24,0х21,0 мм), край сглажен, с множественными наложениям фибрина на диафрагмальной поверхности. Гемостаз, достигнутый эндоваскулярной эмболизацией, состоятелен. Малый таз и подпеченочное пространство были дренированы двухпросветными дренажами.

Длительность оперативного вмешательства составила 1 час 15 мин, интраоперационных осложнений не было. Общая интраоперационная кровопотеря составила 1100 мл.

Дальнейшее лечение (1-е сутки) пациентка проходила в отделении хирургической реанимации, где проводилась ин-фузионная-спазмолитическая, гастропротективная, антибактериальная терапия. На фоне умеренного болевого синдрома применение наркотических анальгетиков не потребовалось.

В послеоперационном периоде осложнений зафиксировано не было. Через сутки после оперативного вмешательства пациентка была переведена в хирургическое отделение, где инфузионно-спазмолитическая, антибактериальная, гастро-протективная терапия была продолжена, на фоне которой состояние пациентки улучшалось. На вторые сутки пациентка была активизирована.

При УЗИ на 2-ые сутки после оперативного вмешательства – эхо-признаки небольшого количества свободной жидкости в брюшной полости (по правому латеральному каналу до 2,0 см, в малом тазу 1,5 см) однородного характера, диффузных изменений печени, диффузных изменений поджелудочной железы, застойного желчного пузыря.

На 3-ые сутки дренажи были удалены. Троакарные раны без признаков воспаления заживали первичным натяжением.

Рис. 4, 5 . Жидкая фракция крови и сгустки в брюшной полости (4), фибриновые нити (5)

Fig. 4, 5. Liquid fraction of blood and clots in the abdomen (4), fibrin filaments (5)

Уровень гемоглобина на 4-е сутки после оперативного вмешательства – 104,5 г/л, альбумина – 31,01 г/л, лейкоцитов – 10,58*109/л. Печеночные ферменты в пределах нормы. Болевой синдром был купирован. Гипертермии не отмечалось. Состояние оставалось стабильным, удовлетворительным.

УЗИ на 4 -ые сутки после оперативного вмешательства – в малом тазу до 0,5 см однородной свободной жидкости.

На 5-е сутки пациентка выписана в удовлетворительном состояние на амбулаторное лечение под наблюдение хирургом по месту жительства.

Обсуждение

Минимально инвазивные оперативные вмешательства с использованием методов интервенционной радиологии у пациентов с закрытой травмой живота успешно применяются в травматологических центрах первого уровня как за рубежом, так и в России [2, 3, 8, 20].

В последние десятилетия в практику крупных стационаров внедрены так называемые «гибридные операционные», совмещающие в себе возможности как комплексной диагностики, так и одновременного лечения в одном стерильном помещении. Визуализация в режиме реального времени (в том числе ангиография), минимально инвазивная хирургия, возможность перехода к открытой хирургии – все это стало возможным проводить последовательно без перемещения пациентов, что заметно сокращает длительность оперативного вмешательства (в среднем, по разным данным, на 47,9 мин), а следовательно, и длительность ИВЛ. В частности, в НИИ СП им Н.В. Склифосовского в марте 2023 года начал свою работу флагманский центр, оснащенный гибридными операционными, в которых начали проводиться диагностические и хирургические процедуры нового формата, как описанный в данной работе случай.

По рекомендациям WSES (World Society of Emergency Surgery – Всемирное общество неотложной хирургии) – при признаках продолжающегося артериального кровотечения при КТ или наличии рано сформировавшейся псевдоаневризмы при закрытых травмах печени I–III степени по AAST, и даже IV–V, при обязательном условии стабильности гемодинамики и отсутствии других тяжелых повреждений внутренних органов, первым этапом показано выполнение ангиографии и эндоваскулярной эмболизации [3]. Однако успех данного вмешательства, а также частота после операционных осложнений зависят от степени и типа повреждения печени, техники выполнения эмболизации, возраста пациента и других факторов.

В соответствии с клиническими рекомендациями в нашем случае пациентке была выполнена эндоваскулярная эмболизация псевдоаневризмы. Однако данной пациентке также потребовалось проведение видеолапароскопии с целью эвакуации сформированных сгустков в брюшной полости, несмотря на то, что в изученной литературе присутствует мнение, что при консервативном и минимально инвазивном лечении закрытых повреждений паренхиматозных органов живота гемоперито-неум, вне зависимости от размера, может элиминироваться самостоятельно и дренирование брюшной полости не требуется.

По мнению большинства авторов, при стабильной гемодинамике, применение протоколов минимально инвазивного лечения травм печени I–III степени по шкале AAST сокращает сроки лечения и снижает уровень инвалидизации и смертности [3, 8, 18]. В нашем исследовании также подтверждено, что послеоперационный период проходит без осложнений: пациентка была выписана в кратчайшие сроки.

Заключение

В рассмотренном клиническом наблюдении возможности гибридной операционной позволили выбрать оптимальный доступ и провести минимально инвазивное оперативное вме- шательство. Таким образом, представляется целесообразным проведение дальнейших исследований и накопление опыта использования возможностей гибридных операционных.