Гидравлическая крупность обломочных зерен и ее роль в формировании алмазоносной россыпи Ичет-Ю и месторождения Чернокурка

Автор: Щербаков Э.С., Глухов Ю.В., Лыюров С.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 7 (139), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128934

IDR: 149128934

Текст статьи Гидравлическая крупность обломочных зерен и ее роль в формировании алмазоносной россыпи Ичет-Ю и месторождения Чернокурка

Для терригенных пород весьма характерно разделение минералов по величине зерен, их удельному весу и другим физическим характеристикам. Поэтому в терригенных отложениях могут одновременно накапливаться как легкие, так и тяжелые минералы. Наиболее отчетливо концентрация тяжелых минералов в осадке проявляется в зрелых песчаных толщах, в связи с чем В. Рубей [12] ввел понятие гидравлического эквивалента минералов. Согласно этим представлениям, зерна минералов с большей плотностью обладают меньшими размерами и, наоборот, меньшая плотность минералов определяет больший размер его зерен [2]. В советской и русскоязычной литературе укрепилось понятие гидравлическая крупность, т. е. скорость свободного падения частиц минерала в воде [6] или в тяжелой жидкости [4]. Гидравлическая крупность обломочного зерна определяется его плотностью, размерами, формой и характером поверхности.

Б. М. Осовецкий [4] детально исследовал процессы осаждения тяжелых минералов аллювия и показал, что важ-

* Коми государственный педагогический институт, Сыктывкар 4

нейшим из них является сортировка минералов по гидравлической крупности зерен. Этот процесс объединяет ряд явлений, среди которых, в интересах понимания данной статьи, мы выделяем следующие:

-

1. В аллювии многих рек тяжелые минералы метаморфического происхождения (эпидот, цоизит, гранаты, ставролит, кианит, силлиманит, а также лейкоксен) характеризуются повышенными размерами зерен и относительно низкой их плотностью. Напротив, акцессорные минералы магматических пород (циркон, рутил, монацит, ильменит) имеют небольшие размеры и высокую плотность.

-

2. Сортировка минералов по гидравлической крупности в речных песках не достигает того уровня, который отме-

Гидравлическая крупность минералов в воде, см / сек

Минерал

Гранулометрический класс, мм

0.1—0.16

0.16—0.2

0.2—0.25

Силлиманит

2.04

2.64

3.4

Кианит

2.22

2.60

3.1

Ставролит

2.41

2.63

3.6

Лейкоксен

2.5 ±0.2

3.5=03

4.2 = 0.4

Ильменит

3.40

4.0

4.8

Циркон

3.40

4.4

5.50

-

3. При длительном переносе (или переотложении) механически слабоустойчивых минералов, в том числе и эпидота, их минеральные частицы уменьшаются до 0.1 мм, после чего их размеры остаются постоянными, а минералы с высокой физико-механической устойчивостью (циркон, ильменит и др.) практически не испытывают истирания.

тили И. Ф. Кошкаров и fi. А. Полканов [4, с. 41] в прибрежно-морских песках, где гидравлическая эквивалентность возможна между зернами разных минералов.

В нижнесреднедевонских кварцевых песчаниках западного склона Северного Урала, происхождение которых установлено на основании анализа структурно-текстурных и фаунистических характеристик, минералами, превышающими

поле осадков, отлагавшихся под

I

Iб осадки слабых временных потоков; II койных гидродинамических условиях: IIa относительно глубоководных отложений, III воды: IIIa осадки волнений морского

II 16b

Ша

^»»

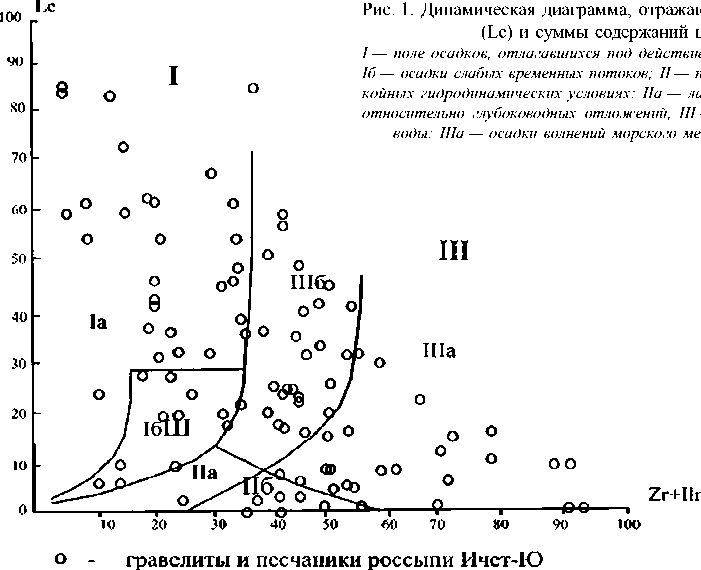

Рис. 1. Динамическая диаграмма, отража (Le) и суммы содержаний

Ичст-Ю песчаники

ющая распределение содержаний лейкоксена циркона (Zr) и ильменита (Ilm)

ем направленного потока: Ia — русловые осадки, поле осадков, образовавшихся в относительно спо-агунные осадки, IIб — осадки морских течений и — поле осадков интенсивных движений морской лководья, IIIб — баровые и дельтовые осадки

* II

пятипроцентное содержание тяжелой фракции, являются лейкоксен и циркон. Распределение этих и других минералов по гидравлической крупности зерен происходило в зависимости от динамики водной среды, т. е. соответствовало условиям седиментации [8]. При этом оказалось, что лейкоксен преобладает в средне- и крупнозернистых песчаниках отложений русловых потоков, а циркон — в хорошо сортированных мелкозернистых песчаниках прибрежного мелководья. Hа основе этих наблюдений была построена динамическая диаграмма, по оси абсцисс которой откладывались процентные содержания циркона, а по оси ординат — лейкоксена. Диаграмма была проверена на алмазоносных отложениях fiжного и Cредне-го Тимана [9, 10]. При этом для получения объективной информации оказалось необходимым объединить в одну

группу циркон и ильменит, гидравлическая крупность которых различается несущественно (см. таблицу).

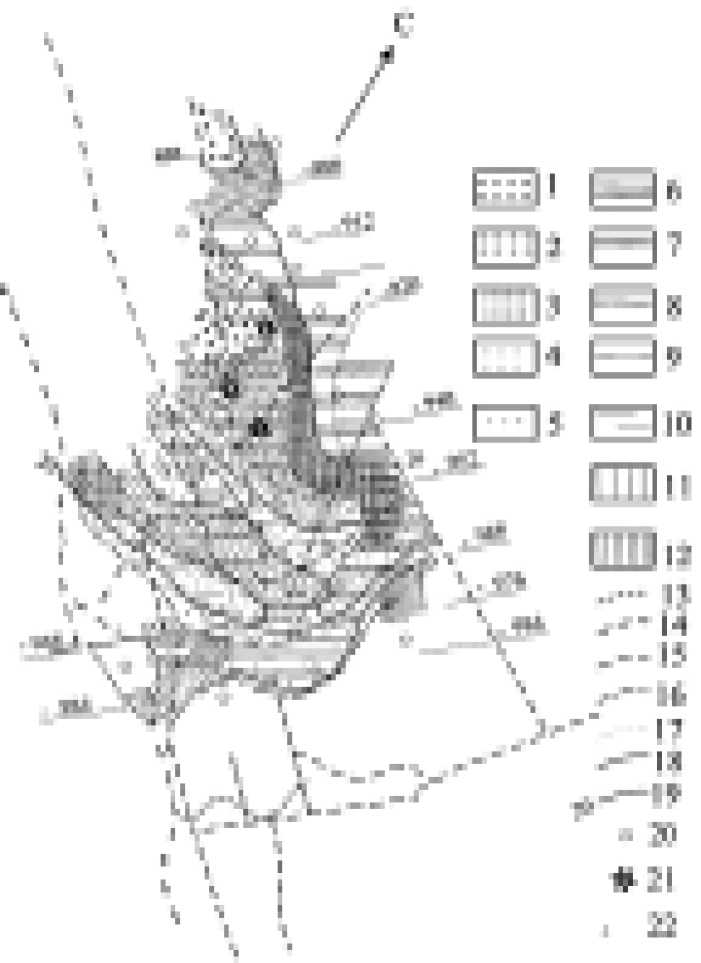

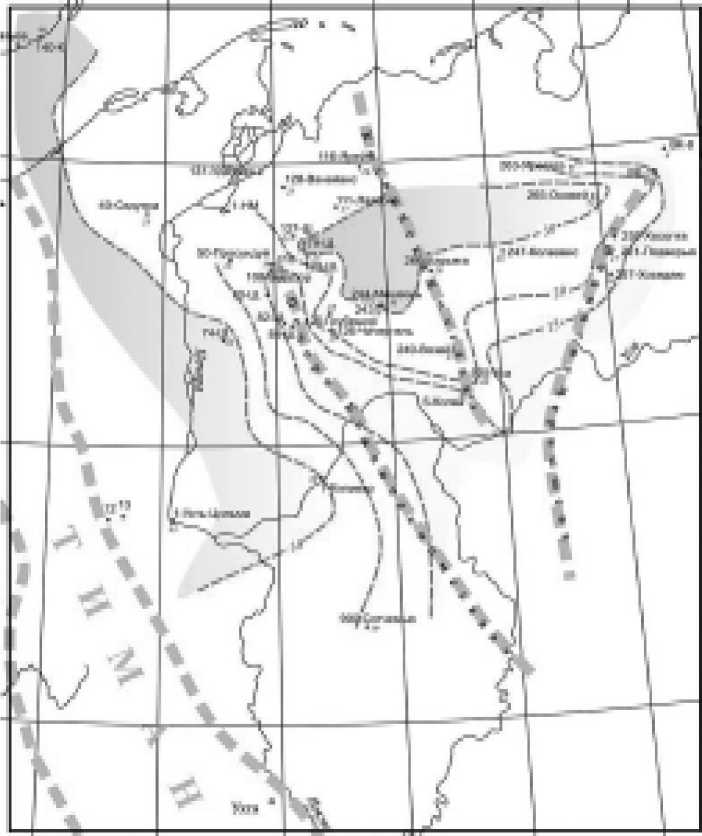

C помощью упомянутой диаграммы (рис. 1) удалось показать, что тело по-лиминеральной алмазоносной палеороссыпи Ичет-fi на Cреднем Тимане состоит из нескольких конусов выноса, оконтуренных изоконцентратой лейкоксена 20 %. Hа участке Золотой Камень восточный край конуса выноса размыт и вдоль него протянулась полоса баров, в которых концентрации ильменита и циркона в тяжелой фракции достигают 48 и 80 % соответственно (рис. 2). Hа нем видно, что лейкоксен доминирует в отложениях конуса

Рис. 2. Карта распространения минералов в пробах первого уровня (приплотиковых) уч. Золотой Камень

1 — 13 градации минералов тяжелой фракции, %: 1—5 — лейкоксена: 1 — более 40 — 84, 2 — от 30 до 40, 3 — от 20 до 30, 4 — от 10 до 20, 5 — от 0 до 10; 6 — 10 — циркона: 6 — от 40 до 84, 7 — от 30 до 40, 8 — от 20 до 30, 9 — от 10 до 20, 10 — от 0 до 10; 11—12 — ильменита: 11 — от 25 до 48, 12 — от 10 до 48; 13 — нижняя граница малоручейской свиты; 14 — надвиги; 15 — разломы; 16—18 — границы распространения минералов: 16 — циркона, 17 — ильменита, 18 — лейкоксена; 19 — изоконцентрата 20 % лейкоксена; 20 — скважины; 21 — места находок алмазов; 22 — разведочная линия

выноса, а в зоне баров ближе к берегу преобладает ильменит, тогда как циркон концентрируется несколько мористее. В южной части зоны баров полоса циркона в виде струи прорывает полосу ильменита и проникает в срединную часть россыпного поля. Hа-ходки алмазов приурочены к зоне пе-ремыва конуса выноса между самим конусом и полосой баров. C перемы-вом конуса выноса связаны наиболее крупные алмазы на участке Ичет-fi— юго-западный [11].

C целью проверки возможности применения диаграммы в дальнейших исследованиях мы обратились к материалам минералогических анализов проб из терригенных отложений сы-сольской свиты средней юры юго-западного Притиманья и Печерского седиментационного бассейна, а также из аллювиальных отложений рек Cысолы и Лузы. Минералогическая особенность этих отложений состоит в том, что в них доля лейкоксена составляет первые проценты, а значительная часть fCiJOCrtbCIM LluSI*,!

**■ ^Ш^

Спц^ытнл^л u 1И ^WH-TV-H ■<■.*: OimGWVUe П?.“ ЩГГ.ТДИ.МПЗ

♦ ■ 1 Ёеуцбаеп iHhChif -ЧПЛЛ1ПП|Ч J . з ЯбетарсадбННЗ

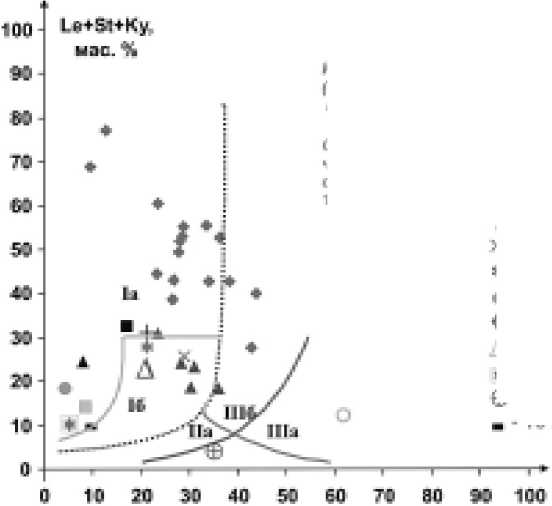

Рис. 3. Динамическая диаграмма псефитовых и псаммитовых отложений сысольс-кой свиты и четвертичных осадков. Обозначение фигуративных полей такое же, как на рис. 1. Le + St + Ky — суммарное содержание лейкоксена, ставролита и кианита;

Zr + Ilm — суммарное содержание циркона и ильменита

Ч ар-шкурка 1- 5 кебырмб ■- 4 Гуны

I- 5 Гуны О- i Ий -4- 7 бгьбеае X-В Чуклзы *- 4 Mop«D • -10Вйннос ф ■ 11 Кыдрывнцзь ■ IS Иыдьй

* I и ПыЬплнно ^ 14 Byrruiv

■ 15 P*iHKKMl

Zr4hM нес, %

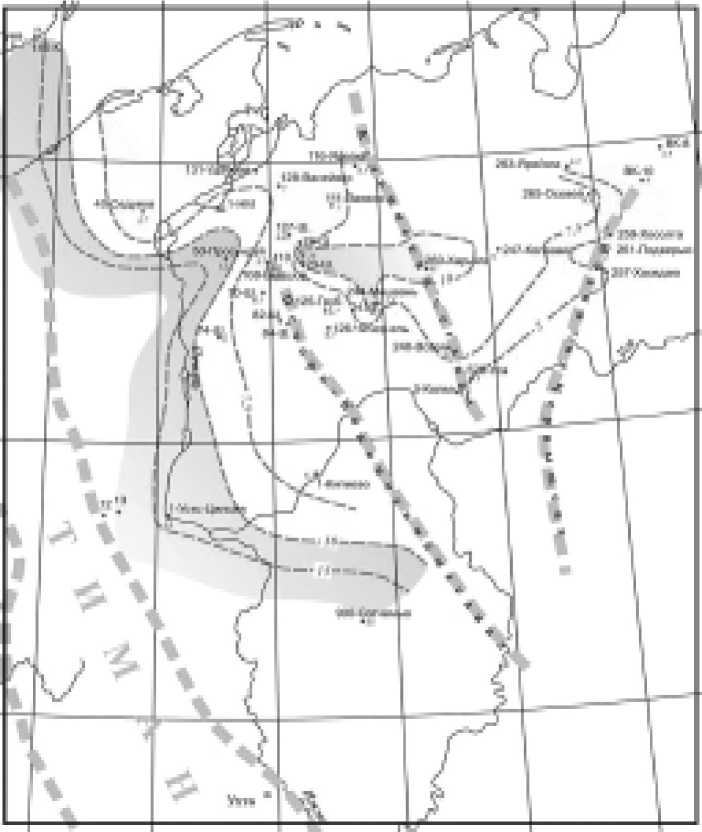

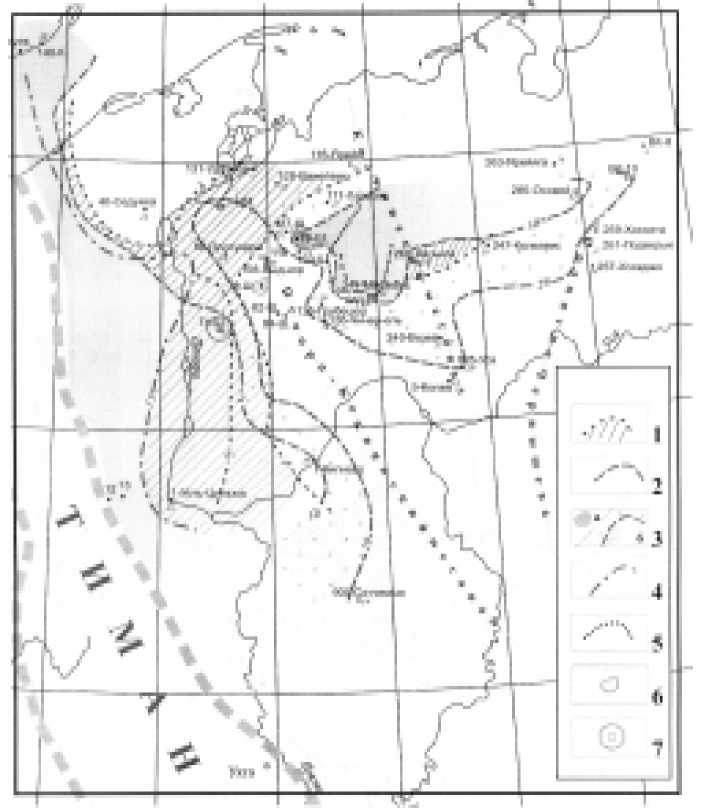

Рис. 4. Карта-схема содержаний (мас. %) лейкоксена в тяжелой фракции келловейских отложений Печорского CБ (осредненные данные)

тяжелой фракции приходится на ставролит и кианит. Во всех пробах кроме самого основания свиты присутствует эпидот, который составляет около 20 мас. %. Эпидот исключается из обсуждения как минерал с низкой физико-механической устойчивостью.

В основании свиты (район Бездубо-во) залегают золотоносные пески с линзовидными слоями гравийников и галечников, рассматриваемые по совокупности признаков как отложения временных потоков. Их перекрывают пески с хорошо выраженной s-образной или диагональной косой слоистостью. Такие отложения прослежены регионально. В тяжелой фракции юрских отложений наряду с лейкоксеном, ильменитом и цирконом присутствуют и нередко преобладают кианит и ставролит. Разделив минералы на две группы по их плотности больше или меньше 4 г/см3 и поместив данные диаграмму (рис. 3), мы получили следующую картину: фигуративные точки образовали совокупность в пределах поля направленных водных потоков на суше, кроме одного образца из разреза Иб, пески которого имеют явно мелководное морское происхождение. Псефиты и пески золотоносного россыпного проявления Бездубово занимают верхнюю часть поля направленных потоков, тогда как мелкозернистые стекольные пески месторождения Чернокурка, распре-

Рис. 5. Карта-схема содержаний (мас. %) ильменита в тяжелой фракции келловейских отложений Печорского CБ (осредненные данные)

делились в поле слабых временных потоков. Практически совместное расположение точек стекольных песков месторождения Чернокурка, а также разрезов Ель-База, Чухлэм и Морово, вырисовывает перспективы поисков песков в Cысольской впадине. Аллювиальные отложение рек Cысолы и Лузы охарактеризованы пробами из отложений поймы, первой и второй надпойменных террас [1]. Гранулометрически они представлены мелкозернистыми песками и алевритами. Практически все точки этих проб на диаграмме расположились в полях временных и русловых водных потоков. Здесь в полной мере проявился эффект унаследования состава размываемых юрских отложений и осаждения материала в условиях потоков.

В северной части Тимано-Печорс-кого седиментационного бассейна кел-ловейский ярус представлен морскими глинами и только по периферии бассейна распространены песчаники и более грубообломочные образования олиго- миктового состава [5]. В тяжелой фракции этих отложений часто преобладает эпидот, в связи с чем малые содержания рассмотренных выше минералов (см. таблицу) не позволяют воспользоваться динамической диаграммой. Распределение минералов по гидравлической крупности можно проследить на картах-схемах келловейских отложений Печорского седиментационного бассейна (рис. 4—6), на которых видно, что на территорию западнее Колвинс-кого мегавала материал поступал с запада, т. е. с Тимана. Изоконцентраты минералов в общем протягиваются вдоль восточного склона Тимана, демонстрируя постепенное уменьшение содержаний минералов в направлении с запада на восток. Однако лейкоксен, ильменит и циркон образуют индивидуальные обширные языки. Hапример, язык высоких концентраций лейкоксена наблюдается западнее скв. 50-Про-сундуй. Повышенные содержания ильменита прослеживаются в направлении скв. 1-Усть-Цильма — 1-Кипиево, а максимальные (5 мас. %) и высокие (4 мас. %) содержания циркона трассируются по линии скв. 74-Шапкина, 50-Просундуй и 128-Ванейвис. Hа рис. 6 видно, что максимальные содержания лейкоксена, ильменита и циркона сменяют друг друга с запада на восток по мере удаления от берега (скв. 40-Cедуяха и скв. 140-Колгуев). fiжнее скв. 50-Просундуй полоса циркона пересекает изоконцентраты ильменита. Параллельно цирконовой полосе трассируются максимальные содержания граната (скв. 70-Ш и 79-Ш). По-види-мому, в этом направлении проходило донное течение, вызывавшее перемыв осадков, сопровождавшийся природным шлихованием минералов.

Переплетение изоконцентрат лейкоксена, ильменита, циркона и гранатов, распространенных по контуру скв. 260-Харьяга, 243- и 244-Мишвань, 111-Лаявож, связано с уменьшением размеров зерен и их гидравлической крупности при накоплении глинистых осадков на глубинах около 100 м и более.

Таким образом, распределение устойчивых акцессорных минералов в терригенных отложениях контролировалось гидравлической крупностью обломочных зерен. Минералы с плотностью менее 4 г/см3 концентрировались в континентальных осадках или вблизи берегов водоемов. Затем в направлении нарастания глубин накапливались минералы плотностью более 4 г/см3, причем, ближе к берегу аккумулировался ильменит, а мористее него — циркон. Алмазы в россыпи Ичет-fi концентрировались при перемыве водами бассейна языков конусов выноса на фоне некоторого повышения содержаний циркона и ильменита. Это, по-ви-димому, было обусловлено свойствами кристаллов алмазов, благодаря которым «… выпадение алмаза из водного потока должно осуществляться со скоростью, близкой минералам с удельным весом 4—4.5» [7, стр. 139]. Кроме того, алмазы, известные из россыпи Ичет-fi, представлены гранулометрическими классами от ‒8 + 4 мм до ‒2 + 1 мм [3]. Т. е. кристаллы алмазов и их обломки крупнее индивидов сопутствующих им минералов, и, следовательно, повышение концентраций алмазов вместе с более тяжелыми минералами выглядит вполне естественно.

Формирование кварцевых песков месторождения Чернокурка происходило в условиях деятельности слабых временных потоков, отложения которых 7

содержали небольшое количество рассмотренных выше минералов тяжелой фракции.

Процесс дифференциации устойчивых акцессорных минералов при образовании высокозрелых толщ можно отразить на динамической диаграмме. Дифференциацию тех же минералов в олигомиктовых толщах можно показать с помощью схем максимальных содержаний этих минералов. Такие схемы могут быть использованы и при прогнозировании терригенных коллекторов углеводородов.

Список литературы Гидравлическая крупность обломочных зерен и ее роль в формировании алмазоносной россыпи Ичет-Ю и месторождения Чернокурка

- Глухов Ю. В., Лютоев В. П., Филиппов В. Н. и др. Золото аллювиальных отложений юга Республики Коми // Сыктывкарский минералогический сборник. Сыктывкар, 2002. № 32. С. 104-116. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО Российской АН. Вып. 110).

- Гриффитс Дж. Научные методы исследования осадочных пород. М.: Мир, 1971. 420 с.

- Дудар В. А. Россыпи Среднего Тимана // Руды и металлы, 1996. № 4. С. 80.90.

- Осовецкий Б. М. Тяжелая фракция аллювия. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1986. 259 с.

- Тимано-Печорский седиментационный бассейн (объяснительная записка к «Атласу геологических карт», 2000 / Отв. ред. З. В. Ларионова, В. И. Богатский). Ухта: Изд-во ТП НИЦ, 2002. 122 с.