Гидробиологическая характеристика реки Дон в районе строительства Багаевского гидроузла

Автор: Живоглядова Л. А., Сафронова Л. М., Шляхова Н. А., Бондарев С. В., Налетова Л. Ю., Афанасьев Д. Ф.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные по таксономическому составу и количественным характеристикам планктонных и бентосных сообществ Нижнего Дона в районе строительства Багаевского гидроузла. В июне – июле 2018 г. в районе планируемых работ проведена комплексная гидробиологическая съемка по оценке таксономического состава и количественных характеристик фитопланктона, зоопланктона и зообентоса. Отбор гидробиологических проб производили на 21 станции по стандартным методикам. В составе фитопланктона идентифицировано 110 таксонов, зоопланктона – 58, зообентоса – 78. В работе представлено пространственное распределение количественных показателей планктона и бентоса по району работ. Численность фитопланктона изменялась от 2 006,0 до 6 128,0 млн кл./м3, биомасса – от 1,00 до 7,37 г/м3, средние показатели по полигону составили 3 636,6 ± 223,5 млн кл./м3 и 4,28 ± 0,39 г/м3. По числу зарегистрированных таксонов и количественным показателям доминировали две группы фитопланктона – цианобактерии и зеленые водоросли. Численность зоопланктона варьировала от 2 580 до 238 622 экз./м3, биомасса – от 36,4 до 476,0 мг/м3, в среднем показатели обилия составили 74 690 ± 15 017 экз./м3 и 172,7 ± 24,8 мг/м3. По числу видов лидировали коловратки и ветвистоусые ракообразные. В роли доминантов по численности выступали временные планктеры, главным образом за счет личинок моллюсков, по биомассе – веслоногие ракообразные. Численность донных беспозвоночных изменялась от 20 до 17 867 экз./м2, биомасса – от 0,02 до 2 114,0 г/м2, в среднем численность зообентоса составляла 3 462 ± 898 экз./м2, биомасса – 133,9 ± 102,0 г/м2. Максимальное число таксонов зарегистрировано среди ракообразных и личинок хирономид. Основу численности формировали малощетинковые черви и хирономиды, по биомассе доминировали моллюски. Полученные материалы могут быть использованы в качестве фоновых при оценке воздействия строительства на гидробиологические сообщества Нижнего Дона.

Фитопланктон, зоопланктон, зообентос, река Дон, Laonome xeprovala, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, the Don River

Короткий адрес: https://sciup.org/142224556

IDR: 142224556 | УДК: 574.58 (282.247.36) | DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-2-131-138

Текст статьи Гидробиологическая характеристика реки Дон в районе строительства Багаевского гидроузла

e-mail: , ORCID:

e-mail: , ORCID:

Нижним Доном принято считать участок реки от плотины Цимлянского гидроузла до устья, включая дельту (Иванчев и др., 2013). На современном этапе Нижний Дон зарегулирован тремя гидроузлами. Старейший из них, Кочетовский гидроузел, был введен в эксплуатацию в 1920 г., Николаевский – в 1974 г., Константиновский – в 1982 г. Строительство Багаевского, четвертого по счету гидроузла, должно устранить существующие проблемы судоходства на участке Дона ниже Кочетовского гидроузла, где в настоящее время судоходная глубина поддерживается систематическим землечерпанием.

Строительство низконапорных шлюзов на Нижнем Дону было запроектировано еще при строительстве Волго-Донского канала для обеспечения гарантированных глубин судам до выхода в Азовское море. Работы над проектом четвертого гидроузла начались в первой половине 1980-х годов, однако по ряду причин были свернуты. В настоящее время эти работы продолжены, и проектируемый Багаевский гидроузел должен быть построен в 2020 г.

Согласно проекту гидроузел будет располагаться вблизи острова Арпачинский на 3 089 км Единой глубоководной системы. В состав гидроузла должны войти водосливная плотина, земляная плотина (длиной 220 м), судоходный двухниточный шлюз (с габаритами камер 155 м в длину и 18 м в ширину) и рыбопропускное сооружение 1 .

Исследования, проведенные на этапе планирования строительства Багаевского гидроузла, позволяют оценить текущее состояние гидробиологических сообществ участка изысканий. В будущем эти материалы могут быть использованы в качестве фоновых при оценке степени трансформации планктонных и донных биоценозов, прогнозируемых при изменении гидрологических и гидрохимических характеристик водотока.

Цель работы – определить качественный состав и структуру сообществ фитопланктона, зоопланктона и зообентоса р. Дон на участке строительства гидротехнических сооружений.

Материалы и методы

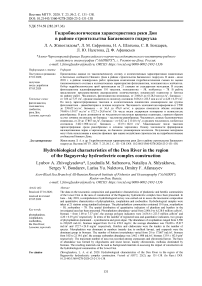

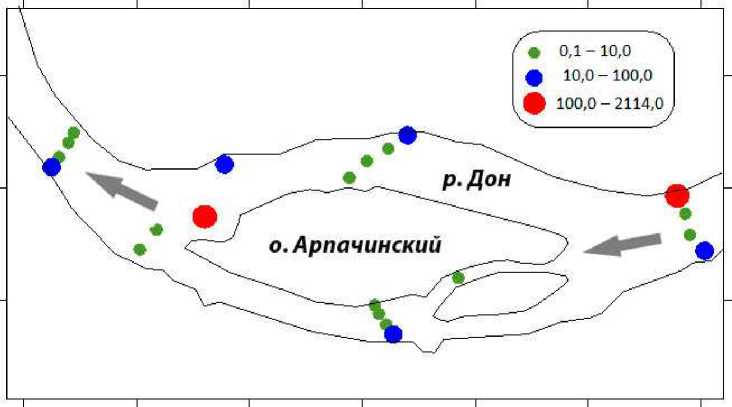

В период с 29 июня по 1 июля 2018 г. вблизи острова Арпачинский обследовано основное русло реки Дон, левый и правый рукава и протока (рис. 1). Сбор гидробиологических проб производили на 21 станции.

Для отбора фитопланктона использовали батометр Молчанова. Для отбора проб зоопланктона применяли сеть Апштейна (объем фильтрованной воды – 100 л), на глубоководных участках – малую сеть Джеди (2 подъема сети c определенной глубины). Диаметр пор газа на сетях составлял 76 мкм. Пробы макрозообентоса отбирали в двух повторностях скребком на мелководных участках и ковшевым дночерпателем Петерсена площадью захвата 0,025 м 2 на глубинах более 1 м.

Рис. 1. Карта-схема станций отбора гидробиологических проб вблизи о-ва Арпачинский в июне – июле 2018 г. Fig. 1. Sample station in the Don River near the Arpachin Island in June – July, 2018

Фиксацию проб фитопланктона и зоопланктона проводили 40 % формалином до концентрации в пробе 4 %. Бентос фиксировали 75 % раствором этанола с добавлением формалина для предотвращения мацерации тканей червей. Идентификацию мшанок и личинок двукрылых насекомых семейства Ceratopogonidae не проводили, остальные группы по возможности были определены до вида.

Статистическая обработка данных выполнена в программе PAST 2 , вариабельность распределения выражена через стандартную ошибку среднего.

Результаты и обсуждение

В составе альгофлоры исследованного участка Нижнего Дона идентифицировано 110 видов микроводорослей из восьми систематических групп: Chlorophyta – 37, Bacillariophyta – 22, Euglenophyceae – 4, Dinoflagellata – 3, Ochrophyta – 2, Cryptophyta – 1, Conjugatophyceae – 1, Cyanobacteria – 40. Ядро видового обилия формировали представители двух групп – цианобактерии (синезеленые водоросли) и зеленые водоросли, составляющие 36 и 34 % от общего числа видов соответственно. Третье место занимали диатомеи (20 %), разнообразие остальных водорослей было значительно ниже.

Численность фитопланктона в среднем для всего полигона составляла 3636,6 ± 223,5 млн кл./м 3 , биомасса – 4,28 ± 0,39 г/м 3 . На всем участке в сообществе доминировали развивающиеся в массе цианобактерии, на долю которых приходилось 50 % общей численности и 83 % общей биомассы фитопланктона. Цианобактериям сопутствовали зеленые водоросли, третье место по уровню развития занимали диатомеи (табл. 1).

Таблица 1. Численность (^) и биомасса (B) фитопланктона р. Дон в районе о-ва Арпачинский в летний период 2018 г.

Table 1. Number (^) and biomass (B) of phytoplankton in the Don River near the Arpachin Island in June – July, 2018

|

Группа |

^, млн кл./м 3 |

^, % |

B, г/м 3 |

B, % |

|

Цианобактерии |

1805,2 ± 120,9 |

50 |

3,53 ± 0,33 |

83 |

|

Диатомовые |

166,5 ± 30,0 |

4 |

0,26 ± 0,04 |

6 |

|

Зеленые |

1632,8 ± 132,5 |

45 |

0,43 ± 0,08 |

10 |

|

Прочие |

32,1 ± 7,4 |

1 |

0,06 ± 0,02 |

1 |

|

Всего |

3636,6 ± 223,5 |

100 |

4,28 ± 0,39 |

100 |

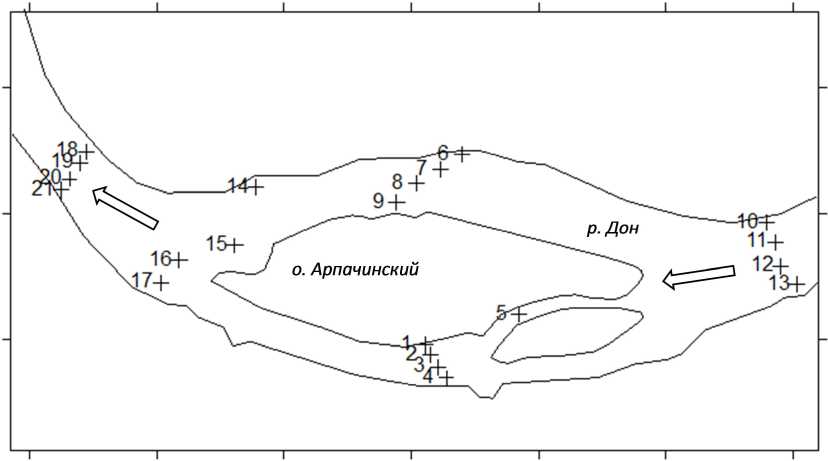

Количественные показатели фитопланктона варьировали в сравнительно узком диапазоне, численность изменялась от 2006,0 до 6128,0 млн кл./м 3 , биомасса – от 1,00 до 7,37 г/м 3 . Самый низкий уровень биомассы фитопланктона (1,89 ± 0,62 г/м 3 ) был отмечен на створе выше о-ва Арпачинский (станции 10–13). На остальной акватории распределение биомассы было довольно равномерным (рис. 2), в среднем – 4,84 ± 0,33 г/м 3 .

Рис. 2. Распределение биомассы фитопланктона (г/м 3 ) вблизи о-ва Арпачинский в июне – июле 2018 г. Fig. 2. Biomass of phytoplankton in the Don River near the Arpachin Island in June – July, 2018

На долю цианобактерий приходилось 50 % численности и 83 % общей биомассы альгоценоза. Минимальное значение биомассы цианобактерий было отмечено на мелководном зарослевом участке на станции 13. Наибольшая их биомасса (более 5 г/м 3 ) зафиксирована на открытых прибрежных участках (станции 1, 18, 21) и в протоке (станция 5).

Среди диатомей высокой встречаемостью отличались типичные реофильные виды Aulacoseira granulate (Ehrenberg) Simonsen 1979, Stephanodiscus hantzschii Grunow 1880, Cyclotella meneghiniana Kützing 1844, Cyclotella sp. и др. Доля этой группы в общей численности и биомассе не превышала 4 и 6 % соответственно. Максимальная биомасса микроводорослей этой группы отмечена в рипали на станции 4.

Водоросли остальных систематических групп встречались единичными экземплярами, и их суммарная доля в создании общей численности и общей биомассы в среднем составляла 1 %.

Таким образом, для летнего фитопланктона исследованного района было характерно разнообразие качественного состава и высокие показатели обилия. В сообществе доминировали цианобактерии, формируя высокий уровень биомассы. Преобладание цианобактерий в альгофлоре и их интенсивное развитие в летне-осенний период – характерная особенность Нижнего Дона, как и большинства равнинных рек в условиях зарегулирования. "Цветение" водорослей этой группы распространяется ниже плотины на десятки и сотни километров. При этом их биомасса по сравнению с периодом до зарегулирования увеличилась от 4 до 40 раз (Аксенова, 1976). Так, на Нижнем Дону после строительства Цимлянской плотины среднее количество фитопланктона за вегетационный период увеличилось минимум в 17 раз, а синезеленых – в 32 раза (Аксенова, 1972).

Результаты наших исследований показывают, что таксономическая структура и количественное развитие фитопланктона Нижнего Дона в современный период соответствует ранее выявленным закономерностям его формирования в условиях зарегулированного стока (Аксенова, 1970; 1972; 1976), а также более поздним наблюдениям (Сафронова, 2003; Лужняк, 2017).

В составе зоопланктонного сообщества Нижнего Дона отмечено 58 видов. По числу таксонов лидировали коловратки, среди которых отмечено 22 вида. Ветвистоусых ракообразных зарегистрировано 16 видов, веслоногих ракообразных – 13, временных планктеров – 7.

Средние значения количественных показателей зоопланктона на всем исследуемом полигоне составляли: численность – 74690 ± 15017 экз./м 3 , биомасса – 172,7 ± 24,8 мг/м 3 . Основу биомассы зоопланктонного сообщества формировали веслоногие и ветвистоусые ракообразные, доля которых в общей биомассе достигала 35 и 26 % соответственно (табл. 2). Остальные 20 и 19 % приходились на коловраток и временных планктеров. По численности доминировали исключительно временные планктеры, представленные личинками моллюсков, насекомых и червей. Доля этой группы в общей численности составляла 72 %, лидировали личинки моллюсков.

Таблица 2. Численность (^) и биомасса (В) зоопланктона р. Дон в районе о-ва Арпачинский в летний период 2018 г.

Table 2. Number (^) and biomass (B) of zooplankton in the Don River near the Arpachin Island in June – July, 2018

|

Группа |

^, экз./м 3 |

^, % |

B, мг/м 3 |

B, % |

|

Коловратки |

14480 ± 3206 |

19 |

34,5 ± 6,5 |

20 |

|

Ветвистоусые |

2750 ± 480 |

4 |

44,8 ± 10,6 |

26 |

|

Веслоногие |

3330 ± 421 |

5 |

60,5 ± 11,5 |

35 |

|

Временные планктеры |

54130 ± 12202 |

72 |

32,9 ± 6,3 |

19 |

|

Всего |

74690 ± 15017 |

100 |

172,7 ± 24,8 |

100 |

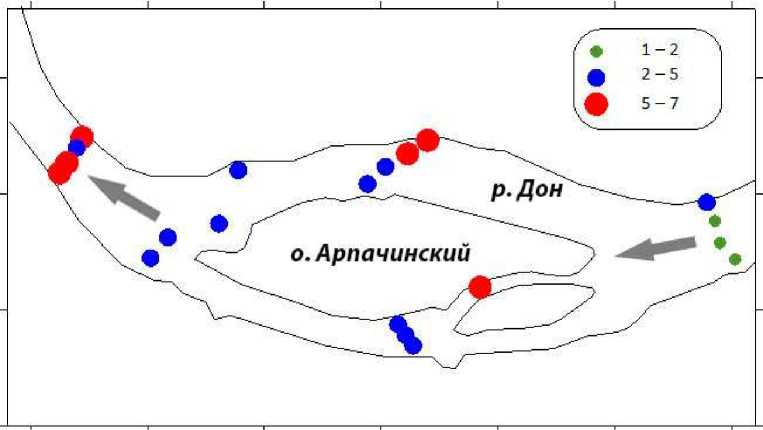

В пределах исследованного полигона численность зоопланктона варьировала от 2580 до 238622 экз./м 3 , биомасса – от 36,4 до 476,0 мг/м 3 . Максимальные значения отмечены на станциях 6–9 в правом рукаве Дона (рис. 3), где очевидно формировалась высокопродуктивная зона за счет пониженной гидродинамики потока. Здесь средняя численность сообщества составляла 135238 ± 50610 экз./м 3 , биомасса – 320,0 ± 79,8 мг/м 3 .

Среди доминирующей группы веслоногих ракообразных лидировали Eurytemora affinis (Poppe, 1880), Eurytemora velox (Lilljeborg, 1853) и Calanipeda aquaedulcis (Kritszagin, 1873). Из коловраток наиболее значимы Euchlanis dilatata (Ehrеnberg, 1832), из ветвистоусых ракообразных – Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785) и Moina dubia Guerne et Richard, 1982.

Рис. 3. Распределение биомассы зоопланктона (г/м 3 ) вблизи о-ва Арпачинский в июне – июле 2018 г. Fig. 3. Biomass of zooplankton in the Don River near the Arpachin Island in June – July, 2018

В целом исследованная акватория вблизи о-ва Арпачинский характеризуется богатым видовым составом и высокими значениями количественных показателей зоопланктона по сравнению другими участками Нижнего Дона (Свистунова и др., 2014; Шляхова, 2017). При этом комплекс видов-доминантов и структура зоопланктонного сообщества остаются неизменными (Шляхова, 2017). Высокий уровень количественных показателей зоопланктона свидетельствует о благоприятных для развития планктонной фауны условиях и высокой кормовой ценности данного участка для рыб-планктофагов.

Бентофауна р. Дон в пределах обследованного участка русла была представлена 78 таксонами беспозвоночных. В ее составе отмечены: гидроиды, мшанки, пиявки, малощетинковые и многощетинковые черви, брюхоногие моллюски, двустворчатые моллюски, ракообразные и насекомые. Среди групп, идентифицированных до вида, основной фон таксономического разнообразия формировали ракообразные (26 видов), хирономиды (23), олигохеты (10) и моллюски (10). Прочие группы были представлены 1–3 таксонами.

Показатели обилия зообентоса в среднем по району составили: численность – 3462 ± 898 экз./м 2 , биомасса – 133,9 ± 102,0 г/м 2 . Структура макрозообентоса исследованного полигона представлена в табл. 3. На долю насекомых, олигохет и ракообразных в сумме приходилось 95 % общей численности сообщества. Основу биомассы формировали моллюски (76 %), основной вклад вносили крупные экземпляры живородок и перловиц.

Таблица 3. Численность (^) и биомасса (B) зообентоса р. Дон в районе о-ва Арпачинский в летний период 2018 г.

Table 3. Number (^) and biomass (B) of zoobenthos in the Don River near the Arpachin Island in June – July, 2018

|

Группа |

^, экз./м² |

^, % |

B, г/м² |

B, % |

|

Многощетинковые черви |

78 ± 36 |

2,3 |

0,1 ± 0,05 |

0,1 |

|

Малощетинковые черви |

1581 ± 508 |

45,7 |

0,4 ± 0,1 |

0,3 |

|

Ракообразные |

354 ± 115 |

10,2 |

0,4 ± 0,1 |

0,3 |

|

Насекомые |

1352 ± 416 |

39,1 |

2,5 ± 1,4 |

1,9 |

|

Брюхоногие моллюски |

27 ± 14 |

0,8 |

29,2 ± 23,9 |

21,8 |

|

Двустворчатые моллюски |

64 ± 32 |

1,8 |

101,2 ± 100,5 |

75,6 |

|

Прочие |

6 ± 3 |

0,2 |

0,1 ± 0,07 |

0,1 |

|

Всего |

3462 ± 898 |

100,0 |

133,9 ± 102,0 |

100,0 |

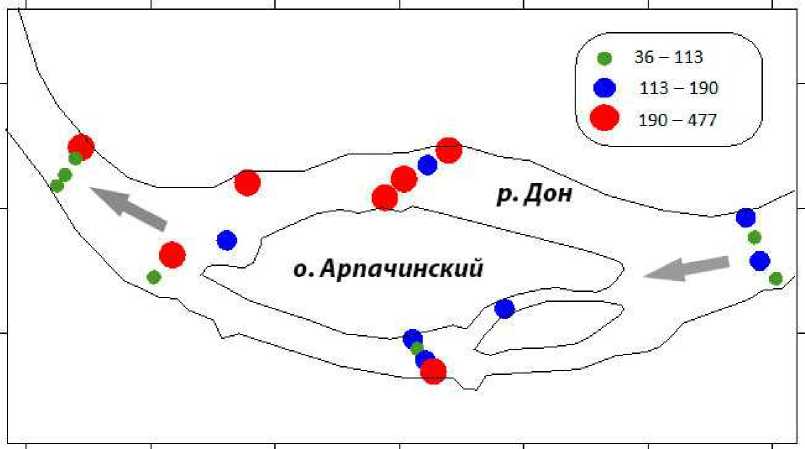

По району работ численность донных беспозвоночных варьировала от 20 до 17867 экз./м 2 , биомасса – от 0,02 до 2 114,0 г/м 2 . В пространственном распределении качественных и количественных показателей зообентоса наблюдалась выраженная неоднородность, обусловленная типом биотопа (рис. 4).

Низкие показатели развития донного сообщества были отмечены в медиали реки на бедных органикой песчаных и песчано-галечных грунтах. На этих субстратах численность и биомасса были минимальны – 120 ± 23 экз./м 2 и 0,21 ± 0,09 г/м 2 , преобладали малощетинковые черви и хирономиды, единично были отмечены ракообразные родов Chelicorophium и Dikerogammarus. В рипали на участках с илистыми, песчаноилистыми грунтами видовое разнообразие и количественные показатели зообентоса увеличивались – 6914 ± 1282 экз./м 2 и 15,2 ± 6,0 г/м 2 . Максимальная численность (11 436 ± 2431 экз./м 2 ), а также высокие показатели биомассы (248,5 ± 112,3 г/м 2 ) были характерны для фитофильных биоценозов. Фауна этих участков богато представлена моллюсками и ракообразными. Здесь отмечены три вида полихет – реликты Понто-Каспия Hypania invalida (Grube, 1860) и Hypaniola kowalewskii (Grimm, 1927), а также инвазионный вид Laonome xeprovala Bick & Bastrop, 2018. Численность последнего достигала 433 экз./м 2 , средние значения (149 ± 75 экз./м 2 ) немногим уступали показателям аборигенных видов полихет (191 ± 118 экз./м 2 ), что свидетельствует об успешной интеграции вселенца в донные сообщества. Максимальная биомасса бентоса зарегистрирована ниже о-ва Арпачинский на станции 15, где отмечены крупные двустворчатые моллюски Unio pictorum (Linnaeus, 1758).

Рис. 4. Распределение биомассы зообентоса (г/м 2 ) вблизи о-ва Арпачинский в июне – июле 2018 г. Fig. 4. Biomass of zoobenthos in the Don River near the Arpachin Island in June – July, 2018

Качественный и количественный состав зообентоса исследованного полигона в целом характерен для нижнего течения р. Дон и сопоставим с материалами, полученными в 2016 г. (Живоглядова и др., 2017) и более ранними исследованиями (Тевяшова и др., 1998; Глушко и др., 2002; Матишов и др., 2016). В пределах обследованного участка сохраняется доминирование по численности хирономид и малощетинковых червей, по биомассе – моллюсков, а также прослеживается ярко выраженная биотопическая неоднородность в распределении количественных показателей. Особенностью анализируемой съемки является отсутствие типичного для Дона биоценоза дрейссены. Ранее на этом участке были зарегистрированы друзы Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) и Dreissena bugensis Andrusov, 1897 с рекордной численностью и биомассой беспозвоночных. Осенью 2016 г. в биоценозе дрейссены показатели обилия только кормовой фракции составили 34080 экз./м 2 и 1 004 г/м 2 (Живоглядова и др., 2017).

Заключение

Исследования, проведенные вблизи о-ва Арпачинский в районе предполагаемого строительства Багаевского гидроузла, позволили дать характеристику состояния планктонных и бентосных сообществ до начала проведения строительных работ.

В составе фитопланктона идентифицировано 110 видов микроводорослей, численность фитопланктона в среднем составила 3 636,6 ± 223,5 млн кл./м 3 , биомасса – 4,28 ± 0,39 г/м 3 . В сообществе доминировали развивающиеся в массе цианобактерии. В пространственном распределении наблюдалась достаточная однородность количественных показателей.

В составе зоопланктона отмечено 58 видов, средние значения количественных показателей составляли: численность – 74690 ± 15017 экз./м 3 и биомасса – 172,7 ± 24,8 мг/м 3 . Основу численности за счет массового развития личинок двустворчатых моллюсков формировали временные планктеры, по биомассе наиболее значимой группой являлись веслоногие ракообразные. В целом высокие значения биомассы были отмечены для правого рукава р. Дон.

В составе зообентоса выявлено 78 таксона беспозвоночных, численность зообентоса в среднем составила 3462 ± 898 экз./м2, биомасса – 133,9 ± 102,0 г/м2. Структуру сообщества по численности определяли две группы – малощетинковые черви и хирономиды, по биомассе наиболее значимы моллюски. В пространственном распределении по всем створам прослеживалась закономерность – низкие показатели обилия характерны для медиали, высокие – для фитофильных биоценозов рипали.

В целом, оценивая состояние планктонных и бентосных сообществ в районе о-ва Арпачинский до начала строительства Багаевского гидроузла, следует отметить их высокое разнообразие и продуктивность. В дальнейшем полученные показатели качественного и количественного развития фитопланктона, зоопланктона и зообентоса могут рассматриваться как фоновые данные и использоваться для оценки степени трансформации экосистемы в ходе строительства и эксплуатации гидроузла.