Гидробиологическая характеристика тундровой реки Восточно-Европейского Арктического региона

Автор: Лоскутова О.А., Кононова О.Н.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4 (24), 2015 года.

Бесплатный доступ

По результатам исследований 2013 г. в бассейне р. Черная описаны видовой состав, количественные характеристики и структура сообществ зоопланктона и зообентоса. Исследованиями охвачено основное русло р. Черная в нижнем течении, ее притоки, озера и небольшие тундровые водоемы. Выявлены доминантные группы и виды. Показано высокое разнообразие и количественное развитие гидробионтов в небольших тундровых водоемах по сравнению с реками и озерами.

Арктика, реки, озера, зоопланктон, зообентос

Короткий адрес: https://sciup.org/14992787

IDR: 14992787 | УДК: 574.5/.6:556.53(211.7)(98)

Текст научной статьи Гидробиологическая характеристика тундровой реки Восточно-Европейского Арктического региона

Доминантным признаком многих полярных ландшафтов является большое разнообразие и многочисленность постоянных и временных поверхностных вод. Для Арктики характерно сезонное изменение освещенности, своеобразие термических условий водоемов, обусловленное продолжительностью ледостава, частым промерзанием их до дна, низкими средними температурами воды и резкими ее колебаниями, низкой солнечной радиацией [1].

Реки арктической и субарктической зон являются местом нереста и нагула ценных видов рыб, которые получают доступ к многочисленным пище- вым ресурсам прилегающих озер и притоков. Анадромные виды рыб мигрируют по речному коридору в океан. Бассейны арктических рек являются также местом воспроизводства многих видов птиц. Богатые местообитания для водных растений и животных предоставляют арктические пойменные и термокарстовые озера.

В то же время в пределах бассейнов этих рек ведутся разведка, добыча и транспортировка неф-теуглеводородов, газа и другие работы, которые могут привести к нарушению гидрологического и гидробиологического режимов и сложившихся экологических условий в регионе.

Одной из причин изучения арктических рек является ускоренное изменение полярного региона из-за глобального потепления климата. Пресные воды, несущие в Северный Ледовитый океан потоки седиментов и растворенных веществ, имеют огромное значение для прогнозирования изменений в мировом масштабе [2]. Совместное воздействие климатических трансформаций и загрязнение окружающей среды привели к возрастающему воздействию на основные биологические, геохимические и физические процессы в пресноводных экосистемах Севера. Происходит изменение скорости и направлений сукцессий, интенсивности продукционных процессов, видового состава и структуры сообществ гидробионтов [3].

К российскому сектору относится не менее трети площади Арктики, поэтому исследования в высокоширотных районах России следует рассматривать как модельные, дающие наиболее полную картину структуры, хорологии и динамики арктической биоты [4]. В современных социально-экономических и политических условиях особенно актуальны задачи оценки состояния, сохранения и восстановления уникального биологического разнообразия, эксплуатации биоресурсов высокоширотных экосистем. Однако, как отмечает Ю.И. Чернов [4], темпы и уровень исследований пресноводной фауны Арктики сравнительно низки.

История изучения обитателей тундровых вод на европейском Северо-Востоке России насчитывает более 100 лет. Первые сведения об исключительном обилии населения некоторых озер Боль-шеземельской тундры были получены А.В. Журавским [5]. Сотрудниками Института биологии Коми филиала АН СССР в 60-х гг. ХХ столетия были изучены фауна и структура донных биоценозов некоторых крупных озерных систем восточной части Большеземельской тундры: Вашуткиных (1960– 1961 гг.), Падимейских (1966 г.), Харбейских (1968– 1969 гг.) и озера Амбарты [6‒13]. Исследования разнообразных озер Хоседаюсского и Инзерейского районов Большеземельской тундры, условий формирования и структуры озерных экосистем, их реакции на различные антропогенные воздействия проведены в 1986–1989 гг. Институтом озероведения РАН [14, 15]. В 1992 г. изучены планктон и бентос пресноводного озера Науль-то, ряда небольших тундровых озер ледникового происхождения и солоноватоводного озера Большой Торавей [16]. Сведения о донной фауне некоторых озер бассей- на р. Кара представлены в монографиях [17, 18]. В 1998–1999 гг. и в 2009, 2010 и 2012 гг. повторно исследован зоопланктон и бентос озер Харбейской системы в условиях изменяющихся природных факторов и антропогенного влияния [19‒29].

С самого начала исследований в Большезе-мельской тундре особое внимание уделялось изучению видового состава водных беспозвоночных, списки которых были опубликованы в коллективных монографиях [9, 30], а затем дополнены в ходе последующих исследований [31, 32].

В гораздо меньшей степени, по сравнению с озерами, изучена биота водотоков Большеземель-ской тундры. Особенно скудные данные существуют о реках, впадающих в северные моря. Сведения о водной фауне, структуре сообществ зоопланктона и зообентоса рек и озер бассейна р. Черная в литературе отсутствуют.

Целью работы было выявление количественных характеристик и структуры сообществ зоопланктона и зообентоса, их видового состава, доминирующих групп и видов в бассейне арктической реки.

Материал и методика

В бассейне р. Черная в период с 3 по 14 июля 2013 г. обследовано основное русло реки, шесть притоков первого порядка, один ручей, пять озер и четыре небольших водоема. Сбор гидробиологического материала в магистральном русле р. Черная производили в трех пунктах, на каждом из которых пробы собирали в прибрежье и на течении. Всего обработана 21 проба зоопланктона, 38 проб зообентоса, произведено восемь сборов амфибио-тических насекомых по берегам водотоков.

Морфологические и гидрологические характеристики водоемов в пунктах отбора проб представлены в табл. 1.

Черная – одна из довольно заметных рек, впадающих в Печорскую губу Баренцева моря, берет начало и течет по Большеземельской тундре. Длина водотока 308 км, площадь водосбора составляет 7290 км2. На водосборе реки находятся 6036 озер общей площадью 379 км2 [33]. Исследован участок нижнего течения русла длиной 35 км (от 45 до 10 км от устья). Прибрежная растительность представлена преимущественно ивой, реже – карликовой березкой, пушицей и травянистой растительностью (рис. 1а). Грунты в реке песчаные либо валунные, чаще заиленные.

Реакция водной среды в русле реки слабощелочная во всех пунктах исследований, вода достаточно насыщена растворенным кислородом. Минерализация воды низкая, постепенно увеличивающаяся к устью (табл. 2). Невысокая цветность и бихроматная окисляемость свидетельствуют о наличии органического вещества преимущественно автохтонного происхождения [34]. Вода характеризуется гидрокарбонатно-кальциевым составом.

Притоки первого порядка р. Черная представляют собой небольшие реки длиной до нескольких десятков километров, шириной 5–7 м и глубинами до полутора метров (рис. 1б). Берега их

Таблица 1

|

Водный объект |

Координаты |

Дата отбора проб |

Площадь водного зеркала, км2 либо ширина реки, м |

Тип донных субстратов |

Глубина места отбора проб, м |

Температура воды, °С |

Донные обрастания |

|

Бассейн р. Черная |

|||||||

|

Р. Черная, пункт 1 |

68°23’13,7” c.ш. 56°50’47,5” в.д. |

8.07.2013 |

50 |

Валуны, песок, иногда заиленные |

0.6-1.4 |

‒ |

нет |

|

Озеро № 1 |

68°22’18,5” c.ш. 56°49’19,5” в.д. |

9.07.2013 |

1.5 |

Песчаноглинистый с галькой |

0.3-0.4 |

‒ |

нет |

|

Левый приток №1 |

68°24’17,4” c.ш. 56°46’48,0” в.д |

10.07.2013 |

3.0 |

Валунный, реже – песчаный |

0.2-0.4 |

‒ |

нет |

|

Левый приток №2 |

68°25’07,3” c.ш. 56°41’54,6” в.д. |

10.07.2013 |

5.0-7.0 |

Валуннопесчаный заиленный |

0.5 |

‒ |

нет |

|

Озеро № 2 |

68°29’59,4” c.ш. 56°40’35,4” в.д. |

11.07.2013 |

0.7 |

Торфянистый |

0.5 |

‒ |

нет |

|

Правый приток №1 |

68°28’48,3” c.ш. 56°39’52,5” в.д. |

11.07.2013 |

5-6 |

Песчаный заиленный |

0.3 |

‒ |

нет |

|

Р. Черная, пункт 2 |

68°27’30,0” c.ш. 56°39’19,5” в.д. |

12.07.2013 |

100 |

Валуннопесчаный заиленный |

0.5-0.6 |

‒ |

нет |

|

Левый приток №3 |

68°27’36,5” c.ш. 56°39’15,6” в.д. |

12.07.2013 |

5.0 |

Песчано-илистый, заиленный галечник |

0.2-0.6 |

‒ |

нет |

|

Правый приток №2 |

68°30’56,2” c.ш. 56°32’59,5” в.д |

13.07.2013 |

3 |

Валунный заиленный |

0.2-0.6 |

‒ |

нет |

|

Озеро № 3 |

68°31’55,8” c.ш. 56°29’08,0” в.д |

13.07.2013 |

0.03 |

Торфянистый |

0.4-0.5 |

‒ |

нет |

|

Р. Черная, пункт 3 |

68°30’57,3” c.ш. 56°32’55,7” в.д |

14.07.2013 |

250 |

Валуннопесчаный заиленный |

0.5-0.8 |

‒ |

нет |

|

Бассейн р. Хэхэганьяха |

|||||||

|

Водоем № 1 |

68°21’08” c.ш. 56°30’36,1” в.д. |

3.07.2013 |

0.025 |

Ил |

0.7 |

23.5 |

Мхи |

|

Водоем № 2 |

68°20’10” c.ш. 56°29’57,1” в.д. |

3.07.2013 |

0.038 |

Ил, растительный детрит |

0.3-0.5 |

18.3 |

Мхи, водоросли, осока |

|

Водоем № 3 |

68°20’10” c.ш. 56°29’57,1” в.д |

3.07.2013 |

0.04 |

Ил, растительный детрит |

0.4 |

18.2 |

Мхи, водоросли |

|

Озеро № 4 |

68°20’38,6”с.ш. 56°30’46,5” в.д. |

3.07.2013 |

3.75 |

Черный ил |

0.5 |

16.0 |

нет |

|

Р. Хэхэганьяха |

68°21’46,6”c.ш. 56°29’41,3” в.д. |

4.07.2013 |

5-10 |

На перекате – валунно-галечный, на плесе – заиленные валуны |

0.3-1.0 м |

22.8-23.7 |

Редко нитчатые зеленые водоросли |

|

Ручей Нимде-вевьяха |

68°24’42,0”c.ш. 56°15’13,0” в.д. |

5.07.2013 |

5-6 |

Валунный, валунно-галечный |

0.05-0.7 |

20.5 |

нет |

|

Водоем №5 |

68°24’37,5”c.ш. 56°14’31,8” в.д. |

7.07.2013 |

0.01 |

Валуны |

0.6 |

15.2 |

нет |

|

Озеро № 6 |

68°24’44,3”c.ш. 56°14’09,2” в.д. |

7.07.2013 |

3.0 |

Валунный, заиленный |

0.15-0.4 |

19.8 |

нет |

Таблица 2

|

Течение |

O 2 , мг /дм3 |

pH |

N общ. , мг/дм3 |

P общ. , мг/дм3 |

ХПК, мг/дм3 |

Минерализация, мг/дм3 |

Цветность, град. |

æ, мкСм/см |

Жесткость, ммоль/дм3 |

ВВ, мг/дм3 |

|

Верхнее |

8,5 |

7,64 |

0,38 |

<0,010 |

15 |

97,11 |

40 |

127 |

0,95 |

236 |

|

Среднее |

8,9 |

7,56 |

0,31 |

<0,010 |

14 |

98,78 |

36 |

123 |

0,88 |

59 |

|

Нижнее |

8,3 |

7,29 |

0,49 |

<0,010 |

23 |

168,39 |

37 |

320 |

1,12 |

179 |

Характеристика водных объектов

Химический состав поверхностных вод р. Черная

Рис. 1. Места сбора материала: а ‒ русло р. Черная, б – оäин из притоков р. Черная, в – небольшой тунäровый воäоем, г – озеро.

поросли ивой и травянистым разнотравьем. Водные макро-фиты отмечены только в левобережном притоке №3 и представлены Carex sp. Грунты песчано-илистые, илистые и валунно-галечные заиленные, вода прозрачная.

Небольшие водоемы и озерки широко распространены в бассейне р. Черная. Располагаются они в понижениях рельефа, имеют небольшие глубины (до 1.5 м), прозрачную воду, зимой промерзают до дна. Часто зарастают осокой. На поверхности воды некоторых водоемов плавают подушки отмершего мха и водорослей (рис. 1в). Прибрежная растительность представлена невысокой ивой.

Исследованные тундровые озера имеют разную площадь, пологие, часто торфянистые топкие берега, поросшие осокой и низкорослой ивой. Грунты песчаные заиленные или торфянистые (рис. 1г).

Сбор и обработку проб зоопланктона проводили согласно принятым в гидробиологии методам [35]. Индивидуальный вес планктонных организмов рассчитывали по формулам [36, 37]. Доминантные виды выделяли по относительной численности и биомассе. За нижнюю границу доминирования принимали обилие или биомассу – 5% от суммарных значений. Степень сходства фаун оценивали по индексу Чекановского-Съеренсена (I CS ) [38].

Сборы зообентоса в руслах водотоков производили гидробиологическим скребком с длиной лезвия 30 см и размером ячеи капронового сита 0.23 мм, в озерах – в зависимости от типа донных отложений: на мягких грунтах облегченным дночерпателем Петерсена с площадью захвата 1/40 м2, на небольших глубинах и твердых грунтах – скребком. Промывку проб производили через капроновое сито с ячеей 0.23 мм. Пробы бентоса фиксировали 4%-ным раствором формальдегида и обрабатывали в камеральных условиях по обычной методике [39]. Все пробы бентоса разбирали по группам под бинокуляром МБС-9. После обсушки гидробионтов на фильтровальной бумаге определяли их вес на торсионных весах ВТ-200. Одновременно со сборами зообентоса производили лов имаго амфибио-тических насекомых энтомологическим сачком. Пробы имаго насекомых фиксировали 70%-ным спиртом. Пробы фитофильной фауны собирали обловом сачком в зарослях макрофитов.

Результаты и обсуждение

Небольшие водоемы и озера

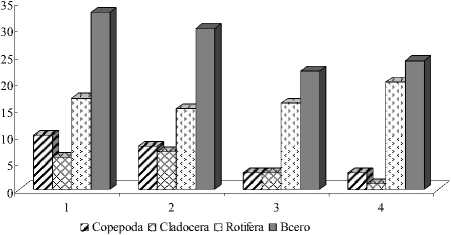

В озерах и небольших водоемах бассейна р.Черная обнаружено соответственно 33 и 30 видов и форм планктонных животных. Наиболее разнообразно были представлены коловратки (рис. 2). Высокие показатели видового обилия зоопланктона в этих водоемах в период исследований связаны в первую очередь с их относительной изолированностью и небольшими глубинами, развитием высших водных растений и накоплением большого количества органических веществ и детрита. Кроме того, из-за не характерно теплого для данной территории летнего периода вода в некоторых водоемах прогревалась до 20°С и выше (табл. 2), что способствовало массовому развитию в них тепло-

Рис. 2. Виäовой состав зоопланктона в исслеäован-ных воäоемах бассейна р. Черная. Примечание: 1 – озера, 2 – небольшие воäоемы, 3 – р. Черная, 4 – притоки р. Черная I поряäка.

Количественное развитие зоопланктона в водоемах различалось (табл. 3). Наиболее богатые зоопланктоценозы развивались в небольших зарастающих водоемах, численность и биомасса в которых достигали значительных величин. По численности преобладали неполовозрелые формы веслоногих раков, а также коловратки отряда Bdelloida и Euchlanis dilatata Ehrenberg. Биомассу формировали крупные ветвистоусые и веслоногие рачки – Daphnia (D.) pulex Leydig, D. (D.) mid-dendorfiana Fischer, E. lamellatus , молодь H. borealis и, наряду с ними, Chydorus sphaericus (O. F. Müller). В зарастающих водоемах с каменистыми грунтами (Небольшой водоем №7) ведущая роль как по численности, так и по биомассе принадлежала коловраткам E. dilatata , Trichotria pocillum (Müller) и неполовозрелым стадиям веслоногих раков.

В озерах зоопланктон был менее развит (табл. 3). По численности доминировали коловратки Conochilus unicornis Rousselet, T. pocillum , E. dilatata и веслоногие раки H. borealis , Arctodiapto-mus (Rh.) bacillifer (Koelbel), науплиусы и копеподи-

Таблица 3

Численность (N, тыс. экз./м3) и биомасса (В, г/м3) зоопланктона в водоемах бассейна р. Черная

|

Водоем |

Весь зоопланктон |

Группы зоопланктона |

||||||

|

Copepoda |

Cladocera |

Rotifera |

||||||

|

N |

B |

N |

B |

N |

B |

N |

B |

|

|

р. Черная |

0.3 – 2.6 (0.9 ± 0.4) |

< 0.001 – 0.004 (0.002 ± 0.001) |

0 – 1.9 (0.06 ± 0.03) |

< 0.001 – 0.002 (0.0008 ± 0.0003) |

0.02 – 0.1 (0.05 ± 0.01) |

< 0.001 – 0.001 (0.0005 ± 0.0002) |

0.3 – 2.3 (0.8 ± 0.4) |

< 0.001 – 0.002 (0.0006 ± 0.0004) |

|

р. Хэхэганьяха |

0.12 – 0.32 (0.23 ± 0.06) |

< 0.001 – 0.004 (0.002 ± 0.001) |

0.02 – 0.24 (0.13 ± 0.06) |

< 0.001 – 0.004 (0.002 ± 0.001) |

_ |

_ |

0.08 – 0.14 (0.11 ± 0.02) |

< 0.001 |

|

Левый приток р. Черная №2 |

0.74 |

0.001 |

0.02 |

< 0.001 |

– |

– |

0.72 |

< 0.001 |

|

Левый приток р. Черная №3 |

0.68 |

0.001 |

0.02 |

< 0.001 |

– |

– |

0.66 |

|

|

Правый приток р. Черная №1 |

0.78 |

0.002 |

0.06 |

< 0.001 |

0.08 |

0.001 |

0.64 |

0.001 |

|

Правый приток р. Черная №2 |

1.1 |

0.003 |

0.4 |

0.002 |

0.2 |

0.001 |

0.5 |

< 0.001 |

|

Небольшой водоем №1 |

264.0 |

2.53 |

235.3 |

1.02 |

12.7 |

1.49 |

16.0 |

0.02 |

|

Небольшой водоем №2 |

238.7 |

4.96 |

186.9 |

4.22 |

1.4 |

0.68 |

50.4 |

0.06 |

|

Небольшой водоем №7 |

41.9 |

0.08 |

6.6 |

0.04 |

0.1 |

0.001 |

35.2 |

0.04 |

|

Озеро №1 |

10.0 |

0.19 |

2.7 |

0.07 |

0.3 |

0.11 |

7.0 |

0.003 |

|

Озеро №2 |

11.7 |

0.81 |

6.8 |

0.76 |

0.5 |

0.05 |

4.4 |

0.002 |

|

Озеро №3 |

39.9 |

3.3 |

35.3 |

2.64 |

1.3 |

0.65 |

3.3 |

0.004 |

|

Озеро №6 |

98.8 – 191.5 (145.1 ± 46.3) |

0.16 – 0.96 (0.56 ± 0.40) |

2.7 – 19.2 (11.0 ± 8.2) |

0.09 – 0.81 (0.45 ± 0.36) |

0.4 – 1.7 (1.1 ± 0.7) |

0.005 – 0.2 (0.014 ± 0.009) |

95.7 – 170.6 (133.1 ± 37.4) |

0.06 – 0.13 (0.09 ± 0.03) |

Таблица 4

ты. Биомассу в этих водоемах формировали крупные низшие раки H. borealis , Bythotrephes sp., D. middendorfiana и A. (Rh.) bacillifer . Выявлены различия в распределении зоопланктона по акватории озер (на примере озера №6) – в незащищенном прибрежье количественные показатели были ниже, чем в зарослях водных макрофитов, соответственно в два раза по численности и в шесть раз по биомассе. В открытом прибрежье по численности и биомассе превалировал Conochilus unicornis . Биомассу, наряду с ним, слагали H. borealis и A. (Rh.) bacillifer . В зарослях макрофитов обилие зоопланктона формировали коловратки C. unicornis и E. dilatata , в то время как в составе доминирующей по биомассе группе произошли изменения. В доминантный комплекс вошли рачки Mega-cyclops juv., E. serrulatus (Fischer) и неполовозрелые формы веслоногих раков.

Зообентос небольших водоемов бассейна р. Черная

|

Группы беспозвоночных |

Водоем №2 |

Водоем №3 |

Водоем №5 |

|||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|

|

Nematoda |

0,7 |

<0,1 |

1,6 |

0,2 |

0,9 |

<0,1 |

|

Oligochaeta |

0,6 |

4,5 |

‒ |

– |

1,9 |

0,2 |

|

Tardigrada |

1,7 |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

|

Mollusca |

– |

– |

1,6 |

8,9 |

– |

– |

|

Cladocera |

0,7 |

2,1 |

0,6 |

<0,1 |

3,7 |

<0,1 |

|

Harpacticoida |

2,4 |

– |

– |

– |

8,4 |

<0,1 |

|

Др. Copepoda |

30,9 |

8,6 |

12,5 |

0,1 |

29,9 |

0,5 |

|

Ostracoda |

32,8 |

11,5 |

24,2 |

0,1 |

2,8 |

<0,1 |

|

Amphipoda |

– |

– |

– |

– |

9,3 |

76,0 |

|

Phyllopoda |

0,4 |

2,3 |

– |

– |

– |

– |

|

Hydracarina |

2,7 |

0,3 |

0,4 |

<0,1 |

1,9 |

0,3 |

|

Turbellaria |

– |

– |

5,5 |

3,0 |

– |

– |

|

Collembola |

1,6 |

0,6 |

– |

– |

– |

– |

|

Ephemeroptera, lv. |

0,2 |

0,1 |

– |

– |

0,9 |

0,2 |

|

Plecoptera, lv. |

– |

– |

– |

– |

2,8 |

<0,1 |

|

Coleoptera, lv. |

0,3 |

8,0 |

1,2 |

3,8 |

1,9 |

3,9 |

|

Coleoptera, im. |

<0,1 |

9,2 |

0,4 |

2,1 |

2,8 |

7,4 |

|

Trichoptera, lv. |

0,9 |

16,6 |

– |

– |

5,6 |

10,2 |

|

Hemiptera, lv. |

– |

– |

– |

– |

0,9 |

0,3 |

|

Ceratopogonidae, lv. |

0,4 |

0,2 |

0,8 |

0,1 |

– |

– |

|

Chaoborinae, lv. |

– |

– |

0,8 |

2,2 |

– |

– |

|

Chironomidae, lv. |

22,0 |

20,9 |

47,7 |

64,5 |

24,3 |

0,8 |

|

Chironomidae, pp. |

0,6 |

7,4 |

2,7 |

14,9 |

0,9 |

0,1 |

|

Diptera n/det., lv. |

1,1 |

7,7 |

– |

– |

0,9 |

0,1 |

|

Средняя численность, экз./м2 |

12931,6 |

– |

2841,6 |

– |

* |

– |

|

Средняя биомасса, мг/м2 |

– |

3683,3 |

– |

5228,8 |

– |

* |

Примечание. I – äоля от общей численности бентоса (%), II – äоля от общей биомассы бентоса (%). « ‒ » – группа не встречена; «*» – äанные отсутствуют (качественные пробы).

ляется обитание в некоторых из них листоногих ракообразных – жаброногов. Так, в водоеме 2 обнаружены жаброноги Polyartemia forcipata Fischer . Это резко выраженная арктическая форма, почти не встречающаяся южнее Северного полярного круга [40].

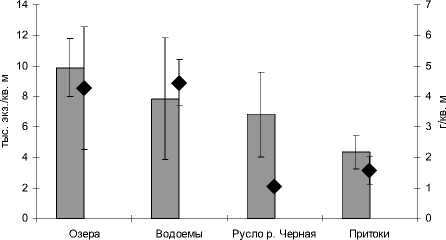

Численность зообентоса небольших стоячих водоемов колебалась в значительных пределах в зависимости от развития основной группы – хиро-номид (табл. 4). Продуктивность зообентоса этих водоемов невысока, в июле биомасса колебалась в пределах 3,7–5,2 г/м2 (рис. 3). Основными группами, определяющими биомассу, были хирономиды и ручейники, иногда амфиподы (водоем 5).

□ Численность ♦ Биомасса

Рис. 3. Показатели количественного развития зообентоса в исслеäованных воäоемах бассейна р. Черная.

В более крупных исследованных озерах встречено меньшее число групп гидробионтов – 18 таксонов (табл. 5). По численности доминировали личинки хирономид, встреченные во всех пробах зообентоса. Несколько меньшая численность установлена для низших ракообразных – кладоцер, гар-пактицид ( Moraria duthiei (Scott)), циклопид, остра-код (табл. 3). В некоторых озерах (озеро 6) низшие ракообразные составляли более половины численности общего бентоса (озеро 6 – 58.1 %; озеро 2 –

71.6%). В озере 4 бас. р. Хэхэганьяхи обнаружены листоногие ракообразные Conchostraca – Cyzicus tetracerus (Krynicki). Этот вид широко распространен в северной части Палеарктики. В исследованных тундровых водоемах часто встречаются личинки (Ilybius sp., Hydroporus sp.) и имаго ( Hydroporus notabilis LeConte), Ilybius aenescens Thomson) водных жуков. Численность донных организмов в одном из озер, где были отобраны количественные пробы зообентоса, составляла 9 тыс.экз./м2, биомасса – 2,2 г/м2 (табл. 5). В наиболее крупном озере 1 в нижнем течении р. Черная наблюдалось наименьшее разнообразие групп донных беспозвоночных – 9, в меньших по площади озерах 2 и 3 установлено по 13 групп. Наиболее многочисленными гидробионтами в озерах были личинки хиро-номид, веслоногие ( C. sphaericus , M. laticornis и ракушковые рачки (Candona), в наименьшем по площади озере 3 – личинки поденок Baetis macani Kimmins. В озере 2 зарегистрированы жаброноги Branchinecta paludosa (O.F. Müller); численность 300 экз./м2. Это наиболее обычный вид из всех арктических филлопод. В озере 3 обнаружены жаброноги Polyartemia forcipata Fischer с невысокой численностью. Здесь встречены личинки и имаго жуков Aga-bus sp., Hydroporus umbrosus Gyllenhal. Общая численность зообентоса в этих озерах составляла 13.5 и 7.1 тыс.экз./м2 (табл. 5). Более высокой продуктивностью характеризовалось крупное озеро 1. Биомасса бентоса (8.2 г/м2) здесь сформирована в основном хирономидами и моллюсками. В меньших по площади озерах, кроме указанных выше групп, существенную роль в биомассе иногда играют олигохеты, поденки и ручейники.

Таблица 5

Зообентос озер бассейна р. Черная

|

Группы беспозвоночных |

Бассейн р. Хэхэганьяха |

Бассейн р. Черная |

||||||||

|

Озеро 4 |

Озеро 6 |

Озеро 1 |

Озеро 2 |

Озеро 3 |

||||||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|

|

Nematoda |

2,8 |

<0,1 |

0,9 |

<0,1 |

5,2 |

<0,1 |

5,9 |

<0,1 |

– |

– |

|

Oligochaeta |

– |

– |

8,6 |

27,3 |

9,3 |

12,2 |

3,5 |

2,8 |

– |

– |

|

Turbellaria |

– |

– |

– |

– |

1,9 |

4,7 |

0,2 |

<0,1 |

– |

– |

|

Mollusca |

– |

– |

3,1 |

15,5 |

3,5 |

27,2 |

– |

– |

2,3 |

9,7 |

|

Cladocera |

1,4 |

<0,1 |

16,0 |

0,6 |

– |

– |

2,3 |

0,1 |

0,8 |

<0,1 |

|

Harpacticoida |

0,7 |

<0,1 |

18,0 |

0,7 |

0,1 |

<0,1 |

– |

– |

– |

– |

|

Др. Copepoda |

2,1 |

<0,1 |

12,6 |

0,5 |

4,1 |

0,1 |

45,4 |

1,4 |

5,5 |

<0,1 |

|

Ostracoda |

– |

– |

11,5 |

0,5 |

– |

– |

23,9 |

0,7 |

0,8 |

<0,1 |

|

Phyllopoda |

0,7 |

7,0 |

– |

– |

– |

– |

0,5 |

12,7 |

1,6 |

7,7 |

|

Hydracarina |

– |

– |

0,8 |

1,5 |

– |

– |

1,6 |

<0,1 |

2,3 |

0,9 |

|

Collembola |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0,8 |

0,3 |

|

Ephemeroptera, lv. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,2 |

17,7 |

48,4 |

39,2 |

|

Trichoptera, lv. |

– |

– |

– |

– |

0,1 |

3,7 |

0,9 |

19,8 |

6,3 |

19,7 |

|

Coleoptera, lv. |

– |

– |

0,4 |

1,5 |

– |

– |

0,7 |

2,1 |

0,8 |

16,2 |

|

Coleoptera, im. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,6 |

1,5 |

|

Hemiptera, lv. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,6 |

4,9 |

0,8 |

0,9 |

|

Culicidae, lv. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,6 |

0,2 |

||

|

Chironomidae, lv. |

87,6 |

84,4 |

28,1 |

51,5 |

73,8 |

50,8 |

11,7 |

36,3 |

26,6 |

3,8 |

|

Chironomidae, pp. |

1,4 |

1,4 |

0,1 |

0,3 |

0,2 |

0,2 |

0,5 |

1,4 |

– |

– |

|

Ceratopogonidae, lv. |

3,4 |

7,0 |

– |

– |

1,9 |

1,2 |

– |

– |

– |

– |

|

Средняя численность, экз./м2 |

* |

8959,2 |

13493,6 |

7130,9 |

* |

|||||

|

Средняя биомасса, г/м2 |

* |

2209,9 |

8222,8 |

2364,1 |

* |

|||||

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 4.

Притоки р. Черная

Исследованные притоки р. Черная представляют собой малые реки ручьевого типа. Подавляющее большинство видового разнообразия зоопланктона в них составляли коловратки (рис. ), что характерно для рек северных широт. Только в этих водотоках были найдены Dicranophorus forcipatus (Müller), Lophocharis oxysternon (Gosse), Platyias quadricornis (Ehrenberg), Notholca acuminata acuminata (Ehrenberg), N. labis Gosse. Сравнение планктонных фаун рек выявило умеренное сходство (индекс Чекановского-Съеренсена составил 0.3-0.4), что вполне ожидаемо, так как в каждой реке создается свой неповторимый комплекс условий, позволяющий существовать различным видам зоопланктона [41].

Обилие и биомасса планктонных организмов в притоках р. Черная были низкими (табл. 3), что определяется доминированием в них мелких коловраток и ювенильных форм Cyclopoida. Доминантные комплексы состояли из трех–восьми видов и форм. В ядро всех планктонных сообществ малых рек входили T. pocillum и неполовозрелые формы веслоногих раков.

Среди донного населения притоков зарегистрировано 19 таксонов гидробионтов (табл. 6), от 11 до 14 таксонов в каждом отдельном притоке. Самыми многочисленными донными организмами, как и во всех других исследованных водоемах, были личинки комаров-звонцов (хирономид). Высокой численности в большинстве притоков достигали личинки поденок Сaenis rivulorum Eaton, р. Baetis, в меньшем количестве отмечены крупные личинки Metretopus borealis (Eaton). Водные жуки представлены личинками р. Hydroporus. Интересной наход- кой в правом притоке № 1 можно считать вошь Argulus coregoni Thorell, которая чаще является эктопаразитом рыб, но иногда встречается и в свободном состоянии. Общая численность зообентоса притоков колебалась в пределах 1.2 – 8.6 тыс.экз./м2. Продуктивность устьевых участков притоков р. Черная была низкой – биомасса составляла всего 0.4–1.6 г/м2 и формировалась во всех притоках за счет личинок и куколок хирономид, в левых притоках была велика роль личинок поденок (табл. 6).

В одном из притоков (р. Хэхэганьяха) пробы отобраны на участках с разной скоростью течения: перекате, на небольшом водопаде с высокой скоростью течения, и на плесе. Структура донного населения на этих элементах русла существенно отличалась. На перекате наиболее многочисленными были личинки хирономид, несколько меньшую долю составляли личинки поденок и мошек. На участке с быстрым течением (водопаде) более 90% численности и биомассы всех организмов представляли личинки мошек. На плесе явно доминировали личинки хирономид, роль поденок, мошек, была гораздо ниже.

В руч. Нимдевевьяха зарегистрировано 15 таксонов гидробионтов. Наиболее часто встречались веслоногие ракообразные, личинки поденок и хирономид. Доминантами по численности являются личинки хирономид подсем. Orthocladiinae, составляющие 42.3% всей численности донных организмов в ручье. Отмечена высокая численность ювенильных личинок поденок сем. Baetidae, единично встречены крупные личинки Paraleptophlebia sub-marginata (Stephens), Ameletus inopinatus (Eaton) и Centroptilum luteolum (Müller). Личинки жуков представлены родом Agabus. В первой декаде июля в

Таблица 6

Зообентос притоков р. Черная

|

Группы беспозвоночных |

Левый приток 1 |

Р. Хэхэганьяха |

Левый приток 2 |

Левый приток 3 |

Правый приток 1 |

Правый приток 2 |

||||||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|

|

Nematoda |

5,2 |

<0,1 |

1,0 |

<0,1 |

7,6 |

<0,1 |

3,6 |

<0,1 |

5,2 |

<0,1 |

2,1 |

<0,1 |

|

Oligochaeta |

1,7 |

0,2 |

1,2 |

0,8 |

2,9 |

2,1 |

1,8 |

0,5 |

14,0 |

17,4 |

12,5 |

20,5 |

|

Turbellaria |

0,2 |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Mollusca |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0,4 |

1,1 |

– |

– |

1,4 |

9,1 |

|

Cladocera |

1,2 |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

1,3 |

<0,1 |

17,4 |

0,9 |

6,9 |

0,2 |

|

Harpacticoida |

– |

– |

0,4 |

<0,1 |

– |

– |

1,3 |

<0,1 |

1,2 |

0,1 |

– |

– |

|

Др. Copepoda |

5,9 |

0,4 |

0,7 |

<0,1 |

0,6 |

<0,1 |

3,1 |

0,1 |

20,9 |

1,0 |

35,4 |

1,2 |

|

Ostracoda |

1,5 |

0,1 |

– |

– |

4,1 |

<0,1 |

3,6 |

0,1 |

– |

– |

– |

– |

|

Amphipoda |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0,6 |

5,8 |

– |

– |

|

Hydracarina |

1,2 |

0,1 |

2,1 |

2,9 |

5,8 |

3,5 |

4,4 |

6,3 |

0,6 |

1,5 |

0,7 |

4,6 |

|

Collembola |

0,2 |

0,2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0,6 |

0,6 |

– |

– |

|

Ephemeroptera, lv. |

25,4 |

35,5 |

23,7 |

9,4 |

2,9 |

5,7 |

20,0 |

26,4 |

1,2 |

2,9 |

0,7 |

0,5 |

|

Plecoptera, lv. |

0,5 |

0,3 |

1,3 |

4,5 |

0,6 |

0,7 |

0,4 |

1,1 |

– |

– |

– |

– |

|

Trichoptera, lv. |

2,2 |

1,4 |

0,6 |

3,4 |

1,8 |

46,0 |

– |

– |

– |

– |

1,4 |

18,3 |

|

Coleoptera, lv. |

– |

– |

– |

– |

0,6 |

0,1 |

0,9 |

4,2 |

– |

– |

– |

– |

|

Coleoptera, im. |

– |

– |

– |

– |

0,6 |

2,1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Simuliidae, lv. |

17,3 |

23,9 |

2,9 |

2,8 |

– |

– |

– |

– |

0,7 |

2,3 |

||

|

Chironomidae, lv. |

50,7 |

57,1 |

50,1 |

27,5 |

48,5 |

13,4 |

41,8 |

29,6 |

32,0 |

46,5 |

35,4 |

36,5 |

|

Chironomidae, pp. |

1,0 |

1,5 |

1,4 |

3,1 |

4,1 |

4,2 |

7,6 |

10,6 |

5,2 |

17,4 |

2,1 |

4,6 |

|

Ceratopogonidae, lv. |

– |

– |

0,1 |

0,1 |

8,2 |

7,1 |

0,4 |

1,1 |

– |

– |

– |

– |

|

Diptera, n/det., lv. |

3,0 |

3,1 |

0,1 |

24,4 |

8,8 |

12,0 |

9,3 |

19,0 |

1,2 |

5,8 |

0,7 |

2,3 |

|

Средняя численность, экз./м2 |

6780,2 |

– |

8612,2 |

2855,7 |

– |

3757,5 |

– |

2872,4 |

– |

1202,4 |

– |

|

|

Средняя биомасса, мг/м2 |

– |

1081,7 |

– |

3432,0 |

– |

2359,6 |

– |

1581,8 |

– |

574,3 |

– |

365,8 |

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 4.

ручье происходил массовый вылет веснянок, поэтому в бентосе их роль была невелика. Среди личинок отмечены лишь зрелые нимфы р. Nemoura. Происходила линька на имаго самого крупного вида нашей фауны веснянок Arcynopteryx compacta (McLachlan). Множество крылатых особей этого вида можно было наблюдать на поверхности воды и на прибрежной растительности. Личинки его обитают на быстром и умеренном течении чистых рек и ручьев на валунных и галечных грунтах. Кроме A. compacta среди имаго веснянок по берегам водотоков встречены Nemurella pictetii Klapalek, Nemoura arctica Esben-Petersen, N. sahlbergi Morton, N. cine-rea (Retzius).

Основное русло р. Черная

Видовое обилие зоопланктона в р. Черная было невысоким (рис. 2), что связано с гидрологическими особенностями ее русла – грунтами, скоростью течения, широкой приливно-отливной полосой, отсутствием зарослей высшей водной растительности и пр. Некоторые исследователи связывают относительно низкие концентрации зоопланктона и бентических беспозвоночных в арктических реках с их низкой первичной продукцией [2].

Только в водах реки среди рачков были выявлены D. bicuspidatus (Claus), Bosmina ( B. ) lon-girostris (O.F. Müller) и B. ( E. ) cf. longispina Leydig, хищные коловратки Synchaeta grandis Zacharias и Asplanchna priodonta priodonta Gosse, а также придонные L. naias Wulfert и Encentrum sp.

Количественно зоопланктон р. Черная относительно беден (табл. 3). Вниз по течению в водотоке происходило постепенное увеличение численности и биомассы планктонных животных. По численности на всех исследованных участках преобладали коловратки, составляя 81–93%, биомассу же в первом и третьем пунктах исследований формировали коловратки и ветвистоусые раки (соответственно 41–48% и 34–59%), во втором – веслоногие раки (74%). Доминантный комплекс в сообществах планктонных организмов по численности по продольному профилю реки изменялся незначительно. Многочисленными были четыре–девять видов и форм, из которых эвпланктонные Kellicottia longispina (Kellicott), Keratella cochlearis и литоральные T. pocillum и E. dilatata доминировали на всех исследованных станциях. Биомассу зоопланктона формировали: в верхней точке исследований C. sphaericus , K. longispina и T. pocillum , во втором – копеподиты Calanoida, D. bicuspidatus , B. ( E. ) cf. long-ispina и C. sphaericus , в третьем – E. dilatata, B. ( E. ) cf. longispina , B. ( B. ) longirostris, A. p. priodonta и неполовозрелые формы веслоногих раков.

В составе донной фауны нижнего течения р.Черная установлено 18 групп гидробионтов (табл. 7). Наиболее многочисленны в бентосе реки нематоды, характерные для песчаных грунтов. Эти черви составляют на разных участках реки от 41.5 до 58.7% от всего количества донных организмов (табл. 7). Вторая по численности группа – личинки хирономид. По направлению к устью (пункт 2) фауна реки становится немного более разнообразной: кроме круглых и малощетинковых червей, моллюс-

Таблица 7

Зообентос основного русла р. Черная

|

Группы беспозвоночных |

Пункт 1 |

Пункт 2 |

Пункт 3 |

|||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|

|

Nematoda |

53.9 |

0.1 |

41.5 |

0.3 |

58.7 |

0.5 |

|

Oligochaeta |

7.3 |

2.7 |

19.6 |

49.5 |

3.9 |

11.2 |

|

Polychaeta |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

0.8 |

5.3 |

|

Mollusca |

3.7 |

82.5 |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

|

Cladocera |

1.0 |

<0.1 |

0.4 |

<0.1 |

1.8 |

0.2 |

|

Harpacticoida |

0.5 |

<0.1 |

‒ |

‒ |

7.9 |

0.7 |

|

Др. Copepoda |

1.0 |

<0.1 |

1.8 |

0.1 |

2.7 |

0.2 |

|

Ostracoda |

6.3 |

0.1 |

17.8 |

2.9 |

6.1 |

0.5 |

|

Amphipoda |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

0.1 |

1.3 |

|

Isopoda |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

0.1 |

17.2 |

|

Phyllopoda |

‒ |

‒ |

‒ |

‒ |

0.1 |

2.6 |

|

Hydracarina |

0.5 |

0.2 |

2.5 |

1.8 |

0.2 |

4.6 |

|

Ephemeroptera, lv. |

3.1 |

1.9 |

0.1 |

0.2 |

0.1 |

0.7 |

|

Trichoptera, lv. |

1.0 |

5.4 |

0.1 |

0.2 |

‒ |

‒ |

|

Coleoptera, im. |

‒ |

‒ |

0.1 |

2.6 |

‒ |

‒ |

|

Simuliidae, lv. |

‒ |

‒ |

0.1 |

0.2 |

0.7 |

4.6 |

|

Chironomidae, lv. |

20.4 |

6.3 |

11.6 |

27.1 |

15.2 |

35.7 |

|

Chironomidae, pp. |

0.5 |

0.4 |

0.7 |

1.8 |

0.4 |

4.6 |

|

Ceratopogonidae, lv. |

0.5 |

0.4 |

3.5 |

11.5 |

1.4 |

9.9 |

|

Средняя численность, экз./м2 |

12931.6 |

‒ |

2841.6 |

‒ |

* |

‒ |

|

Средняя биомасса, мг/м2 |

‒ |

3683.25 |

‒ |

5228.8 |

‒ |

* |

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 4.

« ‒ » – группа не встречена; «*» – äанные отсутствуют (качественные пробы).

ков ( Henslowiana henslowana (Sheppard)), низших ракообразных, ручейников и поденок, здесь встречаются также жуки Brychius elevatus и личинки мошек; численность организмов бентоса увеличивается. На расстоянии 10 км от устья, где сказывается влияние морских приливов и отливов, зообентос обогащается за счет солоноватоводных форм полихет и гарпактицид ( Tachidius discipes Giesbrecht), последние из которых присутствуют в бентосе в значительном количестве, а также морских ракообразных (табл. 7). В устье реки встречена изопода Saduria entomon (Linne). Биомасса нижнего течения р. Черная была невысокой на всех исследованных участках и составляла 0.9–1.3 г/м2. Численность и биомасса донных организмов последовательно увеличивались по направлению к устью.

Заключение

В результате проведенных исследований в составе зоопланктона водоемов бассейна р. Черная было выявлено 52 вида планктонных организмов. Наряду с ними девять таксонов определены до рода и один – до семейства, в связи с их редкостью и сложностью определения видовой принадлежности. Наиболее разнообразно в водоемах представлены коловратки – 36 видами и формами. Ветвистоусые и веслоногие раки были менее значимы и включали одинаковое число видов и форм. Основу фауны веслоногих раков составляли циклопиды, среди которых наиболее интересен C. sibiricus, арктический вид, характерный для небольших холодноводных водоемов. Среди калянид встречены обычный для арктической зоны H. borealis, и A. (Rh.) bacillifer, эвритопный вид, достигающий высокой численности в холодноводных водоемах и водоемах с повышенной минерализацией воды. Ветвистоусые раки были представлены в основном видами семейств Daphniidae, Chydoridae и Bosminidae.

Среди найденных планктонных форм только пять таксонов отмечены во всех типах исследуемых водоемов – это эвритопные Cephalodella gibba (Ehrenberg), E. dilatata , T. pocillum , представители рода Proales и отряда Bdelloida.

Количественное развитие зоопланктона в водоемах бассейна р. Черная различалось значительно. Наиболее богатые зоопланктоценозы развивались в озерах и небольших зарастающих водоемах, наименее – в небольших притоках.

Донное население исследованных водотоков также не отличалось богатыми количественными показателями. Средняя численность и биомасса зообентоса в стоячих водоемах были выше, чем в водотоках. Наиболее разнообразна донная фауна мелких тундровых водоемов, в которых встречено 22 крупных таксона гидробионтов. В более крупных озерах, притоках и русле р. Черная число таксонов не превышало 18–19. Основную долю в водных сообществах составляли амфибиотические насекомые и, в первую очередь, двукрылые (хирономи-ды и мошки). Лишь в русле р. Черная на песчаных грунтах всюду по численности доминировали нематоды. Повышение доли хирономид в биомассе зообентоса реки можно наблюдать при движении от верхней точки исследований (пункт 1) к устью. В устьевом участке основного русла р. Черная донная фауна обогащается за счет морских обитателей – полихет и изопод. Характерной чертой арктических вод является присутствие листоногих ракообразных – жаброногов Polyartemia forcipata и Bran-chinecta paludosa , конхострак Cyzicus tetraceus . В бассейне р. Черная обнаружены виды, занесенные в Красную книгу НАО [42]. Это Polyartemia forcipata (водоемы 2 в бас. р. Хэхэганьяха и озере 3 в бас. Черная) и морской таракан Saduria entomon (в устье р. Черная).

Арктика и ее водные экосистемы играют важную роль в изменении климата. На протяжении прошлого века в Арктике стало намного теплее, что расценивается как сигнал-предупреждение будущих климатических изменений. Поскольку полярная экосистема характеризуется высокоспециализированными и адаптированными видами и пищевыми цепями, ожидаемые будущие изменения окажут сильное влияние не только на физическую среду, но и на ее обитателей. Современные исследования арктических рек и озер расширяют наше понимание о том, как функционируют эти водные экосистемы, дополняют сведения о биоразнообразии и количественном развитии водной фауны беспозвоночных в экстремальных условиях Севера, будут полезны при прогнозировании изменений в водной среде.

Работа выполнена в рамках проекта УрО РАН №15–15–4–36.

Список литературы Гидробиологическая характеристика тундровой реки Восточно-Европейского Арктического региона

- Polar Lakes and Rivers (eds. W.F. Vincent, J. Laybourn-Parry). 2008. 346 p.

- McKnight D.M., Gooseff M.N., Vincent W.F., Peterson B.J. High-latitude rivers and streams. Polar Lakes and Rivers (eds. W.F. Vincent, J. Laybourn-Parry). 2008. Ch. 5. P. 83-102.

- Современные тенденции изменений пресноводных экосистем Евро-Арктического региона/Н.А.Кашулин, Д.Б.Денисов, С.А.Валькова, О.И.Вандыш, П.М.Терентьев//Прикладная экология Севера. Тр. Кольского НЦ РАН. Апатиты, 2012. Вып. 1. С. 6-53.

- Чернов Ю.И. Экология и биогеография. М., 2008. 580 с.

- Журавский А.В. О западе Большой земли//Тр. Петербургского общества естествоиспытателей, отделение физиологии. Л., 1904. Т. XXXIII. Вып. 1-2.

- Зверева О.С. Бентос и общие вопросы гидробиологии Вашуткиных озер//Гидробиологическое изучение и рыбохозяйственное освоение озер Крайнего Севера СССР. М., 1966. C.112-136.

- Зверева О.С., Гецен М.В., Изъюрова В.К. Система реликтовых озер в Большеземельской тундре//Докл. АН СССР. 1964. Т.155. № 3. С. 677-679.

- Зверева О.С., Власова Т.А., Голдина Л.П., Изъюрова В.К. Итоги лимнологических исследований в Большеземельской тундре//Биологические основы использования природы Севера. Сыктывкар, 1970. С.248-253.

- Биологическая продуктивность Харбейских озер Большеземельской тундры//Продукционно-биологические исследования экосистем пресных вод. Минск: Изд-во БГУ, 1973. С.147-163.

- Сидоров Г.П. Рыбные ресурсы Большеземельской тундры. Л., 1974. 164 с.

- Биолимнологическая характеристика водоемов в бассейне р. Коротаиха/Г.П.Сидоров, Т.А.Власова, В.К.Барановская, Э.И.Кочанова, Ю.В.Лешко, О.С.Цембер//III съезд Всесоюзного гидробиологического общества: Тез. докл. Рига, 1976. Т.2. С.238-241.

- Попова Э.И. Бентос оз. Харбей и его продукция//Продуктивность озер восточной части Большеземельской тундры. Л., 1976. С.101-103.

- Цембер О.С., Лешко Ю.В. Бентос озера Амбарты//X сессия Ученого совета по проблеме “Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера”. Сыктывкар, 1977. С.70-71.

- Трифонова И.С., Беляков В.П., Скворцов В.В. Трофическое состояние естественных и загрязненных озер Большеземельской тундры//Город в Заполярье и окружающая среда. Сыктывкар, 1994. С. 31.

- Беляков В.П., Скворцов В.В. Макро-и мейобентос, их продукция//Особенности структуры экосистем озер Крайнего Севера (на примере озер Большеземельской тундры). С.-Петербург, 1994. С.183-202.

- Лоскутова О.А., Фефилова Е.Б. Гидробиологическая характеристика озер Северной части Большеземельской тундры//Некоторые подходы к организации экологического мониторинга в условиях Севера. Сыктывкар, 1996. С. 125-138. (Тр. Коми научного центра УрО РАН; № 147).

- Биоресурсы водных экосистем Полярного Урала/В.Д.Богданов, Е.Н.Богданова, А.Л.Гаврилов, И.П. Мельниченко, Л.Н. Степанов, М.И.Ярушина. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 167 c.

- Биоразнообразие экосистем Полярного Урала/Отв. редактор М.В. Гецен. Сыктывкар, 2007. C. 90-112.

- Сидоров Г.П., Лоскутова О.А., Шубин Ю.П., Братцев С.А. Структурно-функциональные изменения в Харбейских озерах Большеземельской тундры//Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды. Минск-Нарочь, 1999. С.153.

- Влияние погодных условий в разные годы на развитие фауны Харбейских озер/Г.П.Сидоров, О.А.Лоскутова, Е.Б.Фефилова, Я.С.Кузьмина, Ю.В.Лешко, М.А.Батурина//VIII съезд Гидробиологического общества РАН: Тез. докл. Калининград, 2001. Т.1. С.304-305.

- Loskutova O.A., Fefilova E.B., Kuzmina Ya.S. еt al. Biodiversity and Dynamics of bottom communities in a large lake Ecosystem of the European North-East part of Russia (on the example of the Kharbey Lakes)//Biodiversity and Dynamics of Ecosystems in North Eurasia. Part1: Water Ecosystem of North Eurasia. Novosibirsk, 2000. P. 84-86.

- Батурина М.А., Лоскутова О.А., Фефилова Е.Б., Хохлова Л.Г. Современное состояние и ретроспективные исследования зообентоса озера Большой Харбей (Большеземельская тундра)//Известия Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 4. С.21-29.

- Батурина М.А., Лоскутова О.А., Щанов В.М. Структура и распределение зообентоса озер Харбейской системы//Журн. Сибирского федерального университета. Сер.«Биология». 2014. Т. 7. № 4. C. 332-356.

- Fefilova E.B., Dubovskaya O.P., Kononova O.N., Khokhlova L.G. A comparative survey of the freshwater copepods of two different regions of the Central Palaearctic: European and Siberian//Journal of Natural History. 2013. Vol. 47. № 5-12. P. 805-819.

- Фефилова Е.Б., Кононова О.Н., Дубовская О.П., Хохлова Л.Г. Современное состояние зоопланктона системы озер Большеземельской тундры//Журн. Биология внутренних вод. 2012. № 4. С. 44-52.

- Многолетние изменения в сообществах гидробионтов в Харбейских озерах/Е.Б.Фефилова, М.А.Батурина, О.Н.Кононова, О.А.Лоскутова, Л.Г.Хохлова, О.П.Дубовская//Журн. Сибирского федерального университета. Сер. «Биология». 2014. Т.7. №3. C. 240-266.

- Фефилова Е.Б., Кононова О.Н. Зоопланктон//Биологическое разнообразие Республики Коми/Под ред. В.И. Пономарева, А.Г. Татаринова. Сыктывкар, 2012. С. 139-149.

- Кононова О.Н., Дубовская О.П., Фефилова Е.Б. Зоо-и некрозоопланктон Харбейских озер Большеземельской тундры (по исследованиям 2009-2012 гг.)//Журн. Сибирского федерального университета. Сер. «Биология». 2014. Т. 7. №3. С. 303-327.

- Кондратьева Т.А., Назарова Л.Б., Лоскутова О.А., Батурина М.А. Предварительные данные по фауне хирономид (Chironomidae, Diptera, Insecta) Харбейских озер//Журн. Сибирского федерального университета. Сер. «Биология». 2014. Т. 7. № 4. C. 357-371.

- Флора и фауна водоемов Европейского Севера (На примере озер Большеземельской тундры). Л.: Наука, 1978. 192 с.

- Лоскутова О.А. Бентос озерно-речных систем Восточноевропейской тундры//Возобновимые ресурсы водоемов Большеземельской тундры. Сыктывкар, 2002. С. 44-56. (Тр. Коми научного центра УрО РАН; № 169).

- Батурина М.А., Лоскутова О.А. Олигохеты некоторых пресных водоемов Арктики//Журн. Сибирского федерального университета. Сер. «Биология». 2010. Т.2. № 3. C. 177-198.

- Гидрологическая изученность (Северный край). Т. 3. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 610 с.

- Хохлова Л.Г. Гидрохимическая характеристика водных объектов побережья Баренцева моря//Некоторые подходы к организации экологического мониторинга в районах разведки, добычи и транспортировки нефти и газа. Сыктывкар, 1996. С. 98-110. (Тр. Коми научного центра УрО РАН; вып. 147).

- Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. Л.: Наука, 1969. Т.1. 658 с.

- Балушкина Е.В., Винберг Г.Г. Зависимость между длиной и массой тела планктонных ракообразных//Экспериментальные и полевые исследования биологических основ продуктивности озер. Л., 1979. С. 58-79.

- Ejsmont-Karabin J. Empirical equations for biomass calculation of planktonic rotifers//Pol. Arch. Hydrobiol. 1998. Vol. 45. P. 513-522.

- Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука, 1982. 288 с.

- Шубина В.Н. Гидробиология лососевой реки Северного Урала. Л.: Наука, 1986. 157 с.

- Смирнов С.С. Phyllopoda Арктики//Труды Арктического института. Л., 1936. Т.LI. 100 с.

- Крылов А.В. Зоопланктон равнинных малых рек. М.: Наука, 2005. 263 с.

- Красная книга Ненецкого автономного округа. Животные. Нарьян-Мар, 2006. 450 с.