Гидрофауна нижнего течения р. Курейки (бассейн р. Енисей)

Автор: Заделнов В.А., Исаева Еникеева И.Г., Клеуш В.О., Чугунова Ю.К.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследований определены структурно-функциональные характеристики зоопланктона и зообентоса нижнего течения р. Курейки, приведен состав ихтиофауны, а также эндопаразиты рыб. Показано воздействие существующей Курейской ГЭС на зоопланктонное и донное население нижнего бьефа.

Река курейка, зоопланктон, зообентос, ихтиофауна, паразиты рыб

Короткий адрес: https://sciup.org/14082784

IDR: 14082784 | УДК: 574.57

Текст научной статьи Гидрофауна нижнего течения р. Курейки (бассейн р. Енисей)

Введение. Абсолютное большинство гидрологических, ихтиологических и водохозяйственных исследований по проблемам гидростроительства связано непосредственно с проблемами формирования водохранилищ. Естественно, что для водохранилищ всех типов хорошо изучен процесс формирования биоты, в том числе и ихтиоценозов [6, 13].

Актуальность исследования гидрофауны нижнего течения р. Курейки определяется необходимостью сохранения биологического разнообразия из-за предполагаемого строительства Нижне-Курейской ГЭС и связанных с этим изменений структурно-функциональных характеристик водных сообществ в бассейне Енисея. Кроме того, необходимо отметить, что р. Курейка – крупный приток нижнего течения Енисея, но информации о гидробионтах бассейна реки (за исключением нескольких кратких сообщений или тезисов) практически нет.

Цель исследований . Определить структурно-функциональные характеристики зоопланктона и зообентоса нижнего течения р. Курейки.

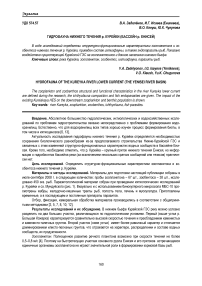

Материалы и методы исследований. Материалы для подготовки настоящей публикации собраны в июле-сентябре 2008 г. в следующем количестве: пробы зоопланктона – 67 шт., зообентоса – 38 шт., исследовано 450 экз. рыб. Паразитологический материал собран при проведении ихтиологических исследований р. Курейки и оз. Мундуйского (рис. 1). Визуально и с использованием бинокулярного микроскопа МБС-10 просмотрены жабры, желудочно-кишечные тракты рыб, полость тела, печень и мускулатура. Приготовлены временные, а в последующем и постоянные препараты паразитов.

Отбор, фиксация, камеральная обработка материалов производились в соответствии с общепринятыми методиками [2, 5, 7, 8, 10, 12].

Результаты исследований и их обсуждение. В нижнем бьефе Курейской ГЭС реку можно условно разделить на два больших участка, различающихся по гидрологическим условиям. Первый (выше устья р. Большая Кожарка) характеризуется сравнительно высокой скоростью течения и преобладанием каменистых и каменисто-галечных грунтов. Второй участок (ниже устья) имеет более равнинный характер и отличается доминированием илисто-песчаных грунтов, что отражается на характере, распределении и составе водных сообществ, их продуктивности.

Зоопланктон. Полноценное развитие речного планктона возможно при скорости течения не более 0,5–0,8 м/с [4]. Поэтому на быстротекущих участках основного русла Енисея и его притоков встречающиеся единичные организмы зоопланктона не играют значительной роли в формировании кормовой базы рыб.

Рис. 1. Карта-схема станций отбора гидробиологических проб (арабскими цифрами обозначены разрезы, римскими – номера станций)

Река Курейка ниже плотины Курейской ГЭС представляет водоток с относительно низкой температурой воды и скоростью течения более 1 м/с, что обуславливает крайне низкие количественные и качественные показатели зоопланктона.

В качестве особенностей современного видового состава следует отметить присутствие некоторых типично бореальных видов, таких, как Holopedium gibberum Zaddach. На плесах и в устьевых участках притоков (вынос из придаточной системы) обнаружены зарослевые формы ( Chydorus sphaericus (O.F. Muller) , Acroperus elongates (Sars) , Sida cristallina (O.F. Muller) , Limnosida frontosa Sars).

Среди видов, обнаруженных в Курейском водохранилище, общими для р. Курейки и ее притоков являются Asplanchna herricki Guerne , Kellicottia longispina (Kellicott) , Mesocyclops leuckarti (Claus) , Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg) , Daphnia longiremis Sars , Bosmina l. obtusirostris Sars , B.c. kessleri Uljanin, Holopedium gibberum .

Общими для озера Мундуйского (самое крупное озеро бассейна р. Курейки в её нижнем течении) и участка реки ниже впадения р. Мундуйки (через которую осуществляется связь оз. Мундуйского с р. Курей-кой) являются K. longispina, A. herricki, M. leuckarti, A. elongatus, Ceriodaphia quadrangula (O.F. Muller) , B.c. kessleri, L. frontosa.

В целом видовое разнообразие невелико, на отдельных станциях зарегистрировано от 0 до 6 таксонов зоопланктона. Всего в пробах р. Курейки и устьевых областей ее притоков обнаружено 13 видов зоопланктона. Менее всего были представлены коловратки, они обнаружены в пробах только двух станций – устьевые области р. Б. Кожарки и р. Мундуйки. Веслоногие раки были представлены видами E. graciloides и M. leuckarti , первый встречался более чем в 70 % проб. Максимальное разнообразие показано для группы Ветвистоусые раки, в ней зарегистрированы представители четырех семейств – Chydoridae, Daphniidae, Sididae, Holopedidae. Daphnia longiremis и Bosmina kessleri обнаружены более чем в 50 % проб и являются доминантами по численности.

По нашим данным, количественные показатели зоопланктона реки Курейки закономерно снижаются от плотины Курейской ГЭС к устью (рис. 1). Отмечено, что на каждом разрезе в пределах первого гидрологического участка (до устья р. Б. Кожарка) плотность зоопланктона основного русла реки на станциях, находящихся в зоне влияния вод Курейского водохранилища, выше, чем на станциях в устьевых участках притоков. Ниже устья р. Б. Кожарка (второй участок), где воздействие стока снижается, биомасса зоопланктона в устьях притоков выше, чем у противоположного берега.

Максимальные показатели биомассы зоопланктона зарегистрированы на разрезе в 15 км ниже плотины Курейской ГЭС (90 мг/м3). Немногочисленные мелководные песчаные заводи позволяют аккумулировать сток организмов с водохранилища и, вероятно, развиваться собственному зоопланктону.

Повышенных значений биомассы зоопланктона в устье р. Мундуйки вследствие предполагаемого выноса организмов планктона из озера Мундуйского не отмечалось. Это объясняется высокой степенью зарастания высшей водной растительностью участка озера Мундуйского в истоке р. Мундуйки.

Известно, что одна из основных ролей прибрежно-водных растений в самоочищении водоемов заключается в функции механической фильтрации. Эффективность действия фильтрационного барьера зависит от ряда факторов, таких, как густота фитоценоза (количество побегов на единицу площади), наличие у растений водных корней и степени их развития, общая площадь поверхности растений и др. [11]. В зоне зарослей наблюдается уменьшение скорости течения, оседание взвешенных частиц и, как следствие, увеличение прозрачности воды и снижение биостока.

Минимальные из возможных показателей мезозоопланктона обнаружены в пробах устьевой части р. Курейки, находящихся в зоне влияния вод Енисея. Представители основных групп отсутствовали, наблюдались единичные экземпляры Ostracoda.

Общая биомасса зоопланктона р. Курейки до заполнения Курейского водохранилища составляла около 3 мг/м3 по руслу реки. В 2008 г. на исследованном участке бассейна реки количественные показатели организмов планктона возросли до 17 мг/м3.

Курейское водохранилище исследовано в центральной части (ст. 19) и крупнейшем заливе Деген (ст. 18), образованном на месте устьевой части одноименного притока Курейки. Максимальная численность отмечена для залива – 6,76 тыс. экз/м3, а наибольшая биомасса (для центральной области) – 600 мг/м3 . На всех станциях доминировал комплекс Eudiaptomus gracilis – Daphnia longiremis – Bosmina kessleri . Очевидно преобладание крупных форм, являющихся излюбленным кормом для рыб-планктофагов, связано с отсутствием последних в составе ихтиоценоза. В среднем по водохранилищу общая численность зоопланктона в верхнем, наиболее продуктивном 8-метровом слое, составила 5,44 тыс. экз/м3, а общая биомасса – 500 мг/м3.

Озеро Мундуйское изучалось на пяти станциях, равномерно располагавшихся на всем его протяжении. Формирование сообщества обусловлено наличием низких температур, небольших глубин (до 1,5 м) и сильной зарастаемости рдестами и осоками. Количественные показатели зоопланктона невысоки и составляют в среднем по всей акватории 0,354 тыс. экз/м3 и 3,34 мг/м3. Наибольшая численность отмечена на ст. 20 (исток р. Мундуйки) за счет доминирования мелкой коловратки Conochilus unicornis . Данные гидробиологические показатели характеризуют состояние озера как олиготрофное.

В целом по исследованному участку реки Курейки (включая притоки) усредненные количественные показатели зоопланктона составили по численности 0,262 тыс. экз/м3, биомассе – 77,8 мг/м3.

Зообентос. Исследованные станции характеризовались вариабельностью условий обитания зообентоса, поскольку отличались скоростью течения, глубиной, температурным режимом, характером грунта, степенью зарастаемости и составом макрофитов. Как следствие, качественное и количественное развитие донной фауны носило крайне неоднородный характер во временном и в пространственном аспектах.

В составе зообентоса р. Курейки и ее притоков отмечено 11 групп организмов: олигохеты, нематоды, пиявки, водяные клещи, гидры, моллюски, бокоплавы, ручейники, поденки, веснянки, хирономиды и другие двукрылые. Наибольшим видовым разнообразием отличаются хирономиды – 21 вид.

На первом гидрологическом участке доминируют хирономиды (61 %), по биомассе – бокоплавы и хи-рономиды (43 и 37 % соответственно). На втором участке многочисленны бокоплавы и хирономиды (50 и 38 %), по биомассе преобладают бокоплавы и моллюски (78 % в сумме).

На заиленных песках в массе развивались хирономиды (91 % – по численности и 83 % – по биомассе). Единично отмечены нематоды, олигохеты и личинки типулид (двукрылые). На камнях многочисленны мелкие поденки и хирономиды (71 % от общей численности). По биомассе доминировали поденки и олигохеты (в сумме 69 %), субдоминанты – хирономиды и мелкие ручейники длиной 3–7 мм. Единично отмечены гидры. На песчаных грунтах обитали веснянки, поденки и хирономиды. Доминировали по численности хиро-номиды (92 % от общей), по биомассе – веснянки и хирономиды (66 % в сумме). На галечно-песчаных грун- тах по численности и биомассе доминировали бокоплавы, составляя 46 и 44 % соответственно. Наибольшая биомасса зафиксирована на илистых грунтах – 1,2 г/м2, численность – на галечно-песчаных грунтах – 0,55 тыс. экз/м2.

Рассматривая продуктивность донных биоценозов бассейна Курейки ниже плотины Курейской ГЭС на первом и втором участках, можно отметить преобладание биомассы и численности бентоса вдоль правого берега (в 1,8 и 5,0 раз выше левого соответственно).

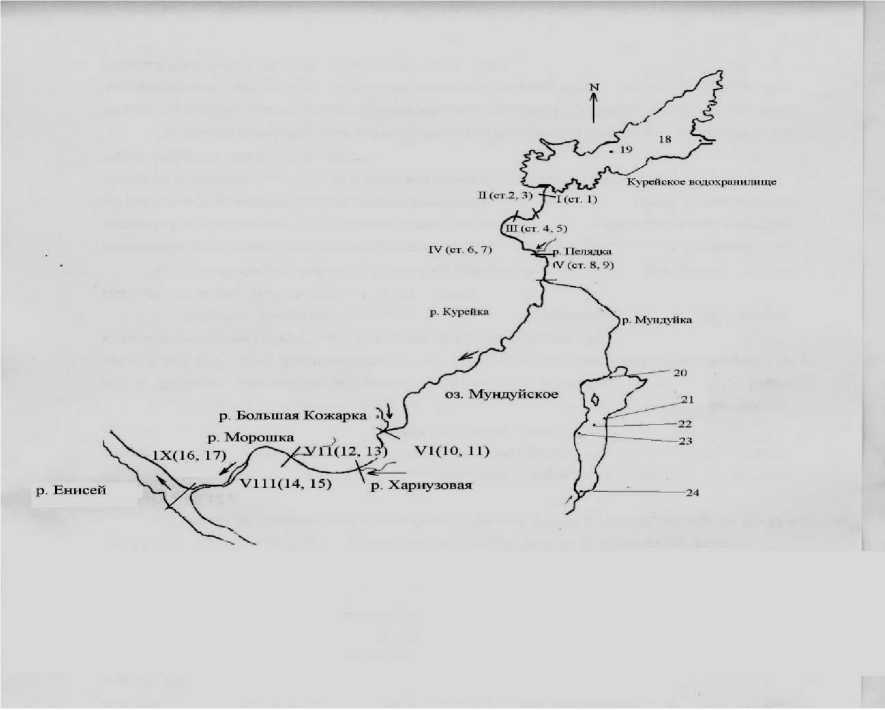

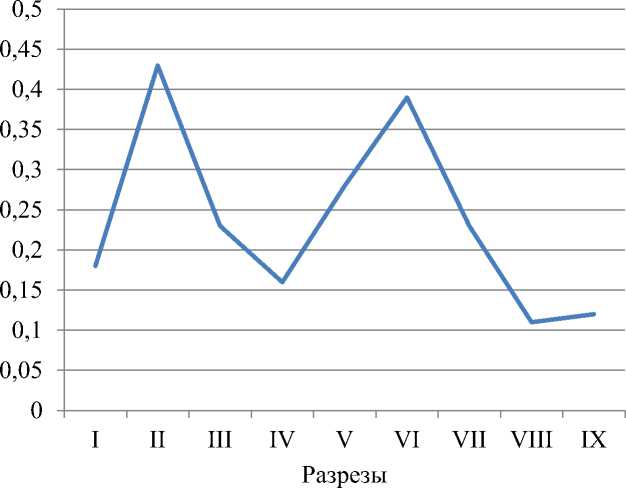

Численность и биомасса зообентоса на обследованном участке приведена на рис. 2–3.

тыс. экз/м2

Рис. 3. Биомасса (г/м2) зообентоса в нижнем бьефе Курейской ГЭС (сентябрь 2008 г.)

В донных сообществах оз. Мундуйского отмечено 11 групп беспозвоночных животных – олигохеты, нематоды, пиявки, водяные клещи, планарии, моллюски, бокоплавы, ручейники, поденки, вислокрылки, хи- рономиды и другие двукрылые. По численности и биомассе преобладают хирономиды (39 и 49 % соответственно).

В центральной части, а также у южного и западного берегов озера, грунты представлены илами, на которых в массе развивается высшая водная растительность (в основном рдесты). Продуктивность илов наибольшая. Здесь многочисленны хирономиды (0,68) и моллюски (0,28 тыс. экз/м2). По биомассе доминируют хирономиды (52), субдоминанты-моллюски (20 %). Средняя численность и биомасса организмов биотопа илов составляют соответственно 1,67 тыс. экз/м2 и 9,92 г/м2. На заиленных каменистых грунтах северного берега в равных долях развивались личинки поденок, хирономид и других двукрылых насекомых. По биомассе преобладали олигохеты – 75 % от общей. На каменистых грунтах по численности преобладали олигохеты, по биомассе – пиявки и олигохеты (61 и 38 % соответственно). В целом по озеру численность и биомасса зообентоса составили соответственно 1,18 тыс. экз/м2 и 6,34 г/м2.

Ихтиофауна . По разным источникам, количество видов рыб в бассейне р. Курейки колеблется от 20 до 43. Состав ихтиофауны нижнего участка р. Курейки близок к таковому р. Енисея и представлен следующими семействами: осетровые, лососевые, сиговые, хариусовые, корюшковые, щуковые, карповые, окуневые, налимовые, балиториевые, вьюновые, керчаковые. В уловах 2008 г. в бассейне р. Курейки отмечен 21 вид, в том числе сибирский осетр – Acipenser baerii, стерлядь – Acipenser ruthenus, таймень – Hucho taimen, ленок – Brachymystax lenok, нельма – Stenodus leucichthys nelma, сиг-пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian, омуль (арктический) – Coregonus autumnalis, пелядь – Coregonus peled, чир – Coregonus nasus, тугун – Core-gonus tugun, ряпушка – Coregonus sardinella, хариус сибирский – Thymus аrcticus, щука – Esox lucius, елец сибирский – Leuciscus leuciscus baicalensis, плотва сибирская – Rutilus rutilus lacustris, окунь – Perca fluviatilis, ёрш – Gymnocephalus cernuus, налим – Lota lota, гольян речной – Phoxcinus phoxcinus, пескарь сибирский – Gobio gobio cynocephalus, подкаменщик сибирский – Cottus sibiricus.

В генезисо-географическом отношении ихтиофауну бассейна р. Курейки представляют рыбы четырех фаунистических комплексов: арктический пресноводный, бореальный пресноводный равнинный, бореальный пресноводный предгорный, третичный равнинный пресноводный. Наиболее богато представлен арктический пресноводный комплекс, к которому относятся 8 видов (нельма, сиг-пыжьян, омуль, пелядь, чир, тугун, ряпушка, налим). Бореальный равнинный насчитывает 5 видов (щука, плотва сибирская, елец сибирский, окунь, ерш). По 4 вида содержат бореальный предгорный комплекс (таймень, ленок, хариус сибирский, речной гольян) и третичный равнинный пресноводный (сибирский осетр, стерлядь, пескарь сибирский, подкаменщик сибирский).

Паразиты рыб. Паразитологический материал был собран при проведении ихтиологических исследований бассейна р. Курейки, поэтому состав паразитофауны далеко неполный и представлены только массовые формы паразитов.

Миксоспоридии Henneguya zschokkei (Gurley, 1894) обнаружены в мускулатуре ряпушки сибирской и омуля, моногенеи Discocotyle sagittata (Leuckart, 1842) встречались на жаберных лепестках ряпушки сибирской. Цестоды Diphillobothrium dendriticum (Nitzsch, 1824) отмечены для трех видов хозяев: омуля, ряпушки сибирской и хариуса сибирского, а D. ditremum (Creplin, 1825) обнаружен только у ряпушки сибирской. Плероцеркоиды Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) обнаружены в печени щуки и налима, взрослые особи – в кишечнике щуки, которая является дефинитивным хозяином этого вида. Трематоды Azygia lucii (Müller, 1776) отмечены в кишечнике щуки, а нематода Philonema sibirica (Bauer, 1946) в полости тела сига-пыжьяна.

Обнаруженные виды паразитов относятся к голарктическим и палеарктическим формам, широко распространены в р. Енисее и водоемах его бассейна [1, 3, 9, 14].

По своему патогенному потенциалу эпизоотическое значение могут иметь миксоспоридии H. zschokkei , вызывающие заболевание «бугорковая» или «язвенная болезнь сиговых рыб», цестоды T. nodulosus (заболевание триенофороз), D. dendriticum , D. ditremum (дифиллоботриоз). Крупные размеры и высокая численность нематод Ph. sibirica определяют степень их воздействия на организм сиговых рыб.

С эпидемиологической точки зрения опасность представляет лентец чаечный ( D. dendriticum ), который способен поражать организм человека. Формирование очагов дифиллоботриоза, вызываемого ленте-цом чаечным, происходит при распространении инвазионного начала рыбоядными птицами (в основном серебристой чайкой).

Выводы

-

1. Всего в пробах из р. Курейки и ее притоков обнаружено 13 видов организмов зоопланктона: 2 вида коловраток, 2 вида веслоногих и 9 видов ветвистоусых раков. В целом по исследованному участку реки Ку-

рейки (включая притоки) усредненные показатели в 2008 г. составили по численности 0,262 тыс. экз/м3, по биомассе – 77,8 мг/м3.

-

2. В составе зообентоса р. Курейки и ее притоков отмечено 11 групп организмов: олигохеты, нематоды, пиявки, водяные клещи, гидры, моллюски, бокоплавы, ручейники, поденки, веснянки, хирономиды и другие двукрылые. В целом наибольшая биомасса в 2008 г. зафиксирована на илистых грунтах – 1,2 г/м2, численность – на галечно-песчаных грунтах – 0,55 тыс. экз/м2, усредненные показатели в 2008 г. составили по численности 0,24 тыс. экз/м2, по биомассе – 0,50 г/м2.

-

3. В уловах 2008 г. в бассейне р. Курейки отмечен 21 вид, в том числе сибирский осетр, стерлядь, таймень, ленок, нельма, сиг-пыжьян, омуль (арктический), пелядь, чир, тугун, ряпушка сибирская, хариус сибирский, щука, елец сибирский, плотва сибирская, окунь, ёрш, налим, гольян речной, пескарь сибирский, подкаменщик сибирский.

-

4. В результате исследований 2008 г. на р. Курейке обнаружено 8 видов паразитов из 5 систематических групп: миксоспоридии, моногенеи, цестоды, трематоды, нематоды. Среди них по количеству видов (4) доминируют цестоды.