Гидрогеологические и геотектонические особенности надсолевых верхнепалеозойско-мезозойско-кайнозойских палеобассейнов Прикаспийского соляно-купольного региона

Автор: Мязина Н.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 1 (26), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены закономерности формирования и размещения подземных вод и рассолов надсолевого этажа Прикаспийского гидрогеологического мегабассейна. Исследован качественный состав подземных рассолов вод осадочного чехла над-солевого комплекса. Проанализированы результаты минерализации, ионно-солевой состав. Дана характеристика основных геохимических и генетических типов рассолов. Выявлена вертикальная зональность изменения ионно-солевого состава с глубиной. Обоснована возможность комплексного использования рассолов и вод надсолевого комплекса.

Прикаспийский мегабассейн, надсолевой этаж, подземные воды, рассолы, химический состав, минерализация

Короткий адрес: https://sciup.org/147200930

IDR: 147200930 | УДК: 551.242:551.464.38(470.45) | DOI: 10.17072/psu.geol.26.38

Текст научной статьи Гидрогеологические и геотектонические особенности надсолевых верхнепалеозойско-мезозойско-кайнозойских палеобассейнов Прикаспийского соляно-купольного региона

Прикаспийский гидрогеологический мегабассейн в тектоническом отношении представляет собой наложенную впадину Восточно-Европейской платформы. Надсолевой этаж формировался в замкнутом морском бассейне.

Палеозойский эвапоритовый (солевой) бассейн сформировался на синкол-лизионной (инверсионной) стадии, которая явилась решающей в развитии тектоно-седиментационных процессов внутри бассейна. В нижнепермское время морской бассейн был окончательно изолирован от обширного океана Палеотетиса в результате захлопывания уральской части и возникновения на его месте орогена. Складчатый пояс Урала и южная часть

Мугоджар создали преграду на востоке морскому бассейну Прикаспийской впадины. Кунгурский эвапоритовый этаж является региональным водоупором для Прикаспийского нефтегазоносного бассейна.

В кунгурский век в аридной зоне Прикаспийской впадины происходило интенсивное соленакопление. Первичная мощность соленосных отложений достигала 2–4 км. При этом наряду с каменной солью (галитом) отлагались калийные и магниевые соли. В результате этих процессов с солями были захоронены огромные количества высококонцентрированных (до 350–540 г/дм3) металлоносных рассолов, которые проникали и в нижележащие отложения.

Данные исследований и их обсуждение

Надсолевой этаж представлен: 1) верхнепалеозойским (эвапоритовым) гидрогеологическим бассейном пластовотрещинных вод, 2) мезозойским бассейном напорных, пластовых и пластовотрещинных вод, 3) кайнозойским (палео-ген-неоген-четвертичный) гидрогеологическим бассейном напорно-безнапорных порово-пластовых, пластовых и пластовотрещинных вод. Каждый из выделенных гидрогеологических бассейнов характеризуется различными видами гидрогеологической зональности.

В верхнепермское время уфимского века поздней перми продолжалось соле-накопление в Прикаспийской впадине и прилегающих частях. В конце уфимского века в восточной части в континентальных аллювиально-дельтовых и озерных обстановках накапливались в основном красноцветные терригенные толщи до нескольких десятков метров (в западных районах Прикаспийской синеклизы). В начале казанского века в связи со значительным опусканием восточной части Восточно-Европейской платформы во впадине возникает обширный внутриконти-нентальный водоем, сообщавшийся проливом с бассейном Баренцева моря. В нем накапливались терригенные и карбонатные осадки мощностью до 50-100 м.

В конце казанского века во внутри-континентальном морском водоеме соленость вод резко повысилась (в связи с его изоляцией), о чем свидетельствует появление в разрезе верхнеказанских отложений ангидритов и прослоев галита. Наиболее сильное засолонение вод бассейна происходило в Прикаспийской впадине.

В татарский век большая часть территории, обрамляющей Прикаспий, представляла обширную наземную аккумулятивную равнину, в которой накапливались аллювиальные, пролювиальные и озерные, в основном терригенные, красноцветные осадки мощностью до 400 м. С ними захоронялись в основном соленые воды сульфатного, хлоридно-сульфатного состава с минерализацией до 10-15 г/дм3 (реже до 70 г/дм3). Позднепермско-триасовый этап ознаменовался началом формирования соляной тектоники в пределах Прикаспийской синеклизы. Под действием гравитационных и тектонических факторов происходили пространственное перераспределение кунгурских соляных масс и образование соляных антиклиналей и разделяющих их прогибов.

Мезозойский бассейн напорных, пластовых и пластово-трещинных вод формировался на постколлизионной компенсационной (P2-T), а затем на плитной стадии (J-P-Q) в мелководных морских, а затем в наземных условиях осадконакопления, сопровождался медленным погружением впадины. С конца перми - начала триаса начинается седиментационный механизм развития опусканий под действием нагрузки мощных толщ осадков. Его действие проявилось в виде прогибаний в зоне сочленения континентальной и субокеанической литосферы. В дальнейшем в пределах впадины развивались медленные опускания, компенсировавшиеся накоплением наземных и мелководных морских отложений. К середине триасового периода была достигнута компенсация, впадина была заполнена осадками. На территории бассейна формировалась солянокупольная тектоника - более 1700 соляных куполов, образовавших ячеистосотовую структуру с межкупольными депрессиями-мульдами, а в краевых частях расположились соляные отроги и валы. Соляно-купольный диапиризм способствует резкому изменению пластовых параметров на коротких расстояниях, где могут проявляться гидрохимические и гидродинамические аномалии. В бассейне сформировалась литостатическая водонапорная система, происходило выжимание жидкости из уплотняющихся осадков в коллекторы. Мезозойская элизионная система закрытая. В составе бассейна распространены: 1) триасовый терригенный ВК (Т), 2) средне-верхнеюрский терригенный ВК (J2-3), 3) нижнемеловой терригенный ВК (K1), 4)верхнемеловой карбонатно-терригенный ВК (K2)

комплексы. В бассейне присутствуют седиментационные воды разной минерализации от десятков до 200-250 г/дм3 в нижней части разреза, главным образом хлоридные натриевые рассолы хлоркальциевого типа. Водоносные комплексы развиваются в межсолевых мульдах и прогибах, представляют гидродинамику локальных замкнутых бассейнов. Хлоридные рассолы мезозойского возраста распространены в Прикаспийской впадине и в прибортовой зоне сочленения с Воронежской антеклизой в Каракульско-Смушковской зоне дислокаций и т.д. Надсолевые рассолы представлены основными геохимическими и генетическими типами: хлоридными натриевыми и натриево-кальциевыми (кальциево-натриевыми) инфильтро- генными и седиментогенными рассолами. В вертикальном разрезе Прикаспийской впадины верхнеепалеозойские и мезозойские рассолы занимают нижнюю зону надсолевой части гидрогео-динамической системы (рис.). Хлоридные натриевые седимента-ционные и сульфидно-углекисло-метаново-азотные инфильтро-генные рассолы выщела чивания каменных солей установлены вблизи примыкания водоносных горизонтов к соляным куполам с минерализацией 37-320,0 г/дм3, обедненным Br (0,03-0,3 г/дм3). Плотность рассолов 1,04-1,102

г/см3.

Хлоридные натриевые, йодобромные азотно-метановые рассолы встречены на глубинах 587-3050 м с минерализацией 43,15-261,76 г/дм3, обедненные Br (46-286мг/дм3). Плотность рассолов 1,01-1,196 г/см3.

Хлоридные натриево-кальциевые и кальциево-натриевые, йодобромные азот-но-метановые рассолы установлены в карбонатно-терригенных отложениях мезозоя на глубинах 587-2640м с минерализацией 101-179 г/дм3, обедненные Br (70-410мг/дм3). Плотность рассолов 1,0651,123 г/см3. Содержание хлоридов кальция в мезозойских рассолах 2-16 %-экв.

В процессе геологического круговорота седиментогенные растворы вовлекаются в сложный процесс литогенетического преобразования осадочных пород, которые с момента захоронения этих растворов выступают основным источником растворенных веществ. Формирование вод седиментационного цикла определяется захоронением морских вод, степенью их метаморфизации и литолого-минералогическим составом водовмещающих пород.

В надсолевом этаже в мезозойских и кайнозойских морских терригенных и карбонатных толщах вне зон влияния соляных куполов и выше межкупольных депрессий содержатся седиментогенные хлоридные натриевые воды и рассолы с минерализацией до 40 г/дм3, реже до 100 г/дм3 и выше.

При пластоиспытании нефтяной скважины № 5038 Гмелинской с глубины 587593м из туронских отложений верхнего мела выведены притоки слабометаморфи-зованных (rNa/rCl=0,83) седиментогенных хлоридных натриевых рассолов Cl-Ca типа IIIб (по Е.В. Посохову, В.А. Сулину) с содержанием Са 12%-экв. Химический состав представлен следующей формулой:

Br 0,124 М107,9 Cl 99 SO 4 1 рН 7,0.

Na 82 Ca 12 Mg 6

При погружении триасовых пород в Прикаспийскую впадину слабые рассолы переходят в крепкие рассолы и приобретают хорошо выраженный хлоркальциевый тип (rNa/rCl=0,54). При пластоиспытании нефтяной скважины № 10 на Паромненской площади с глубины 2119-2134м из баскунчакских отложений нижнего триаса выведены притоки метаморфизованных седиментогенных хлоридных кальциево-натриевых рассолов Cl-Ca типа IIIб (по Е.В. Посохову, В.А. Сулину) с содержанием Са 33%-экв.

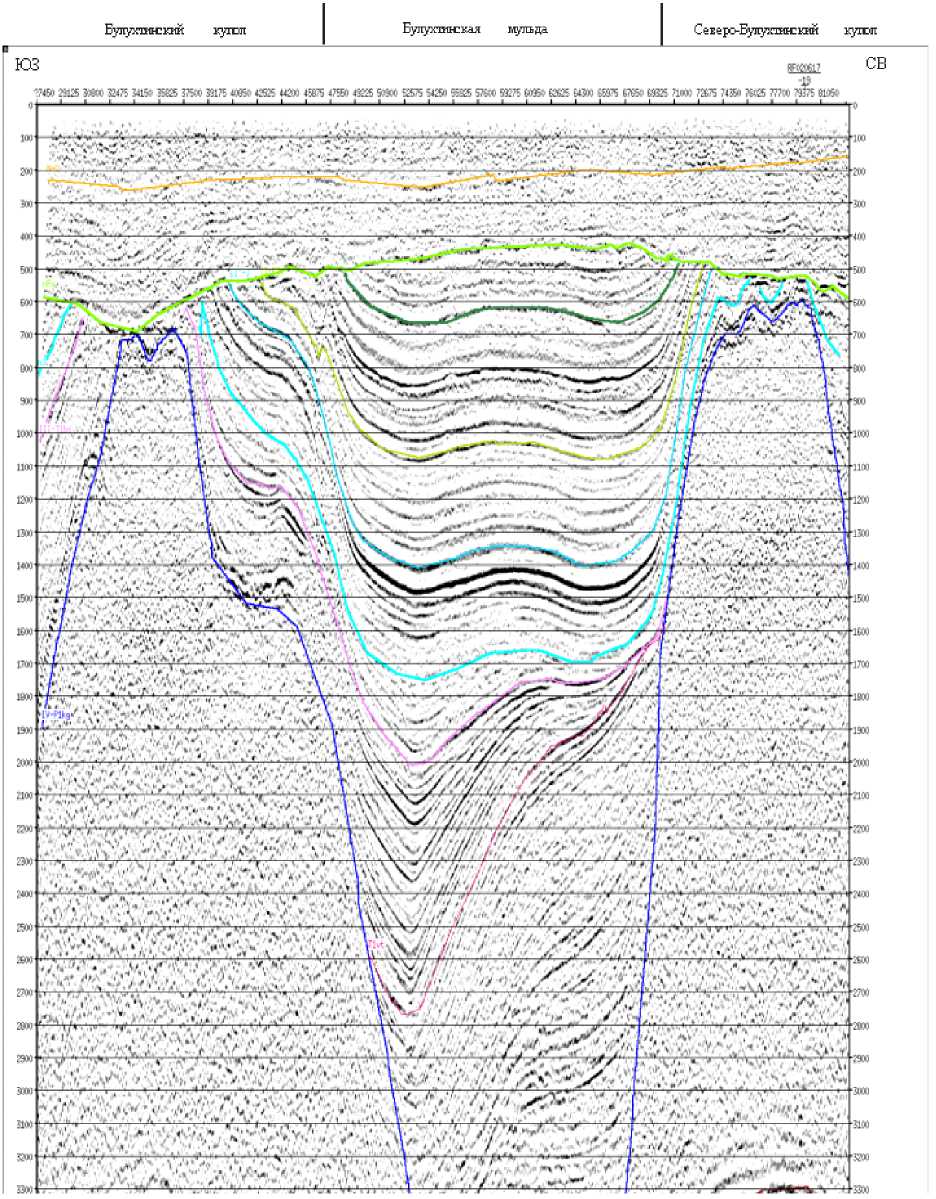

Фрагмент временного мигрированного разреза регионального профиля RF 020617 стратиграфического выполнения межкупольных депрессий Кайсацкой соляно-купольной зоны

Химический состав представлен следующей формулой:

Br 0,41 М209,1

Cl 100

рН 4,7 Na 54 Ca 33 Mg 13

На восточном крыле впадины верхнепермские и триасовые отложения объединены в пестроцветную терригенную толщу мощностью до 1,5 км. Водоносность пород разнообразная. В районах неглубокого залегания толщи вскрываются солоноватые воды сульфатно-хлоридного натриевого состава, с глубиной минерализация достигает 350 г/дм3. По мере перемещения вод к центральной части бассейна минерализация возрастает, уменьшается rNa/rCl, увеличивается содержание йода, брома. Основной областью разгрузки подземных вод являются внутренние районы впадины и акватория Каспия. Во внутренних районах бассейна разгрузка водоносных комплексов происходит по зонам тектонических нарушений и в долинах рек и озер, лиманов, где дренируют соляные купола. В центральной части в междуречье Волги и Урала в рассолах и подземных водах растворены метановые газы, а в прибортовой зоне азотно-метановые и реже азотные.

Выводы

Подземные рассолы надсолевой толщи представляют большую практическую ценность. Рассолы можно использовать как поликомпонентное, бальнеологи-чес-кое и гидроминеральное сырье.

В эвапоритовом бассейне, испытывающем интенсивное погружение за счет широкого развития зон растяжения, в надсолевом этаже образуются солянокупольные ловушки от триаса до палеогена. Промышленная нефтегазоносность установлена в триасовых и юрско-меловых отложениях южных частей Прикаспийской впадины.

Для обоснования и оптимизации геологоразведочных работ и оценки гидрогеологических условий при прогнозе нефтегазоносности необходимо учитывать особенности геолого гидрогеологического строения солянокупольных территорий.

Список литературы Гидрогеологические и геотектонические особенности надсолевых верхнепалеозойско-мезозойско-кайнозойских палеобассейнов Прикаспийского соляно-купольного региона

- Мязина Н.Г. Закономерности формирования и распространения минеральных вод в гидрогеологических структурах Волгоградской области: монография. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008. 212 с.

- Мязина Н.Г. Вертикальная гидрогеохимическая зональность подземных вод Прикаспийской впадины//Геология, география и глобальная энергия. Астрахань, 2013. №4 (51). С. 59-64.

- Мязина Н.Г. Гидрогеохимические особенности рассолов надсолевого комплекса Прикаспийской синеклизы//Геология, география и глобальная энергия. Астрахань, 2013. №4 (51). С. 96-100.

- Мязина Н.Г. Влияние тектогенеза и гало-генеза на геохимические особенности рассолов Прикаспийской синеклизы (СевероКаспийский артезианский бассейн)//Вестник ОГУ. 2014. № 1 (155). С. 136-145.

- Мязина Н.Г. Внутри-и межсолевые рассолы кунгурских отложений Прикаспийской синеклизы//Геология, география и глобальная энергия. Астрахань, 2014. № 2. С. 57-65.