Гидрохимическая и микробиологическая характеристика источников Тувы

Автор: Кашкак Е.С., Лопсан-ендан А.К.Б., Данилова Э.В., Ооржак У.С., Дагурова О.П., Бархутова Д.Д.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3 (25), 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения физико-химических параметров и микробиологической характеристики минеральных источников, расположенных на территории Тувы. Показано, что вода исследуемых источников имела нейтральные значения рН, температура воды варьировала от 1,2 до 10 °С. В водах всех исследуемых источников преобладали в основном гидрокарбонат-, хлорид- и сульфат-ионы, а также катионы кальция и магния. Микробные сообщества в исследуемых источниках Тувы были представлены большим разнообразием продуцентов и деструкторов органического вещества. В образцах воды, ила и обрастаний исследуемых источников наблюдается достаточно высокая пептидазная активность, что указывает на высокую деструкцию органического вещества в микробном сообществе. В пробах исследуемых источников Тувы доминирующими были протеолитические и амилолитические бактерии.

Катионы, анионы, микробное сообщество, деструкторы, тува, бактерии, микробиологическая характеристика

Короткий адрес: https://sciup.org/148327738

IDR: 148327738 | УДК: 579.26(571.52) | DOI: 10.18101/2542-0623-2023-3-49-57

Текст научной статьи Гидрохимическая и микробиологическая характеристика источников Тувы

Республика Тува обладает многочисленными природными водными лечебными ресурсами, которые являются уникальным полигоном для исследования микробных сообществ водных систем. На ее территории встречаются практически все типы минеральных вод: углекислые и азотные термы, углекислые и сероводородные холодные источники, соленые и кислые, радоновые и железистые [Аракчаа, Кужугет, 2013].

Разнообразие минеральных вод по химическому и газовому составу, степени минерализации и температуре, приуроченности к их участкам с различными геологическими условиями делает их весьма интересным объектом для проведения научно-исследовательских работ в различных направлениях. Минеральные воды Тувы представляют значительный интерес как для фундаментальных исследований, так и для потенциальных практических применений.

Целью данного исследования было изучение физико-химических параметров и микробиологической характеристики низкотемпературных источников Тувы.

Объекты и методы исследования

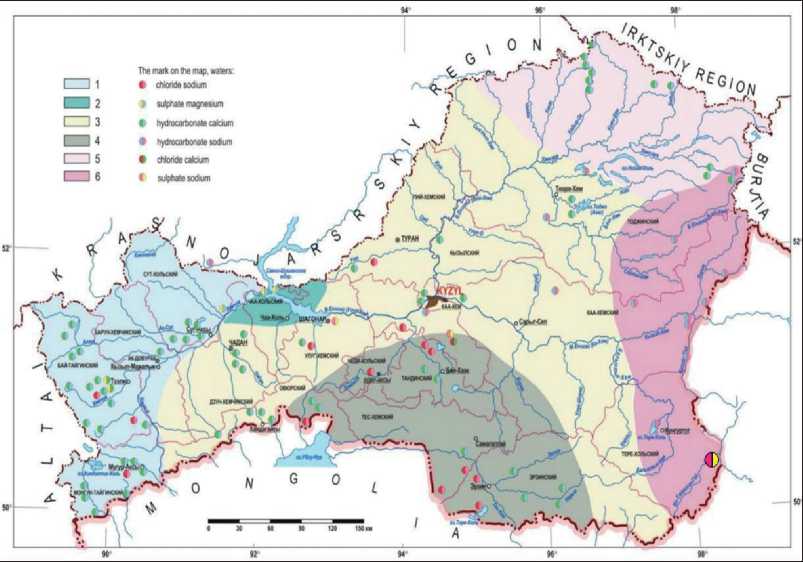

Объектами исследования являлись вода, обрастания и илы низкотемпературных источников Чурек-Доргун, Ужарлыг, Адарган и Коктей, расположенных на территории Республики Тыва (рис. 1).

Отбор проб воды, донных отложений, растительного и почвенного покровов на территориях источников Тувы проводился согласно общепринятым методикам, соответствующим нормативным документам. Анализ вод, донных отложений и почв проводился классическими и современными инструментальными методами на базе лаборатории физико-химических методов исследований Тувинского государственного университета (г. Кызыл).

Рис. 1. Карта минеральных источников Тувы

Культивирование и выделение бактерий проводились в лаборатории микробиологии ФГБУН «Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН» (г. Улан-Удэ). Протеазную активность на различных пара-нитроанилидных субстратах (GlpAALpNA, BAPA, GlpFpNA, LpNa и PhepNa) определяли по методу Эрлангера [Erlanger et al., 1961].

Изучение таксономического разнообразия прокариот в микробном сообществе природных вод проводилось с использованием молекулярно-генетических методов анализа. Секвенирование проводилось на секвенаторе MiSeq (Illumina, США) с применением набора реагентов v3 для парно-концевого чтения 2×300 bp в Центре коллективного пользования научным оборудованием «Персистенция микроорганизмов» Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН (г. Оренбург).

Результаты исследования и их обсуждение

Физико-химические параметры вод. Качество природных вод оценивается комплексом различных химических, физико-химических и санитарно-бактериологических показателей. Результаты исследования физико-химических показателей вод исследуемых источников Чурек-Доргун, Ужарлыг, Адарган, Коктей представлены в таблицах 1 и 2. Как видно из таблицы 1, исследуемые воды не имели запаха и вкуса. Для воды источников характерны нейтральные значения рН. Температура воды в исследуемых источниках варьировала от 1,2 до 10 °С. При определении цветности и мутности было выявлено, что воды прозрачны.

Таблица 1

Физико-химические показатели проб воды исследуемых источников

|

№ |

Название источника и местоположение |

Т, ºС |

рН |

Вкус, баллы |

Запах, баллы |

Цветность, градусы |

Мутность, ЕМФ |

|

1 |

Чурек-Доргун (Каа-Хемский район) |

5,6 |

6,8 |

0 |

0 |

3,0 |

0 |

|

2 |

Ужарлыг (Тес-Хемский район) |

10 |

7,2 |

0 |

0 |

10 |

4 |

|

3 |

Коктей (Кызылский район) |

6 |

6,8 |

0 |

0 |

5 |

11 |

|

4 |

Адарган (Овюрский район) |

1,2 |

6,7 |

0 |

0 |

15 |

7 |

|

ПДК |

20 |

6–9 |

2 |

2 |

20 |

2,6 |

|

По величине общей жесткости вода исследуемых источников Чурек-Доргун, Адапган и Коктей относилась к водам средней жесткости, а источника Ужарлыг — к мягким водам (табл. 2).

Макрохимический состав воды исследуемых источников

Таблица 2

|

Проба |

Чурек-Доргун |

Коктей |

Ужарлыг |

Адарган |

ПДК |

|

Тип воды |

>S о m g s И о 5 ст СТ к й m о ст ° ст 5 ст cd |

)S as' ст CT CT CD 2 ё я S Я cd go — a a о ° u Sos к CT — CT |

)S i CQ

О СТ Ң О cd хо к СТ 5S 5 |

)S я я н ст СТ СТ Ң О cd хо к СТ 5S о 5 |

|

|

°Ж, ммоль/л |

6,1 |

3,5 |

1,06 |

4,8 |

7,0 |

|

Са2+, мг/л |

56,2 |

53,71 |

42,08 |

136,3 |

200 |

|

Mg2+, мг/л |

29,6 |

36,00 |

7,76 |

42,00 |

100 |

|

NH4+, мг/л |

0,8 |

2,2 |

1,2 |

2,0 |

2,5 |

|

Na+K,ммоль/л |

- |

10,5 |

35,3 |

1,5 |

- |

|

HCO3-, мг/л |

271,5 |

158,6 |

170,8 |

262,3 |

500 |

|

SO42-, мг/л |

332,5 |

56,00 |

4,4 |

52,00 |

500 |

|

Cl-, мг/л |

28,9 |

170,2 |

47,8 |

83,2 |

350 |

|

NO3-, мг/л |

2,9 |

7,0 |

6,5 |

11,0 |

45 |

По макрохимическому составу воды источников Ужарлыг и Адарган относились к гидрокарбонатно-хлоридному, кальциевому типу, источника Чурек-Дор-гун — к гидрокарбонатно-сульфатному, кальциево-магниевому, а источника Коктей — к хлоридно-гидрокарбонатному, кальциево-магниевому.

Среди катионов в воде исследуемых источников преобладали ионы кальция и магния, содержание других катионов было на порядок меньше. Вода исследуемых источников содержала до 136,3 мг/л ионов кальция и до 42,0 мг/л ионов магния. Магний, как и кальций, содержится во всех поверхностных и подземных водах. В природные воды магний поступает в основном за счет процессов химического выветривания и растворения доломитов, мергелей и других минералов.

Количество ионов аммония в исследуемых водах было незначительным и достигало 2,2 мг/дм3. Содержание гидрокарбонат-ионов варьировало от 158,6 до 271,5 мг/дм3. Концентрация сульфат-ионов достигала 332,5 мг/дм3, хлорид-ионов — 170,2 мг/дм3. Нитрат- и нитрит-ионы присутствовали в меньшем количестве.

Физико-химические показатели в водах не превышали ПДК питьевых вод, что свидетельствует о пригодности исследуемых вод для питья.

Таким образом, все исследуемые источники можно отнести к низкотемпературным водам, в которых преобладают в основном гидрокарбонат-, хлорид- и сульфат-ионы, а также ионы кальция и магния.

Исследование пептидазной активности на субстратах . Ферменты, функционирующие в экстремальных условиях, определяют метаболические процессы и специфические биологические функции микроорганизмов в местах обитания. Среди секретируемых ими внеклеточных ферментов важная роль принадлежит протеазам, принимающим активное участие в использовании микроорганизмами органических субстратов. Протеолитические ферменты (протеазы) относятся к классу гидролаз, в составе которого образуют подкласс пептид-гидролазы, которые принимают активное участие в использовании органических субстратов [Намсараев и др., 2011]. Протеазы выполняют множество сложных физиологических функций, катализируют гидролиз крупных белковых молекул до более мелких пептидов и аминокислот, которые впоследствии поглощаются клетками и используются для поддержания их жизнедеятельности. Важная роль протеолитических ферментов в метаболизме и регуляторных процессах объясняет их присутствие у всех форм живых организмов.

Для изучения внеклеточной протеолитической активностив исследуемых источниках были отобраны природные образцы проб ила, воды и обрастаний на исследование пептидазной активности на различных пара -нитроанилидных субстратах (GlpAALpNA, BAPA, GlpFpNA, LpNa и PhepNa). Протеазную активность определяли по методу Эрлангера. В результате анализа во всех образцах была отмечена различная внеклеточная активность фермента по всем субстратам (табл. 3).

Наибольшая пептидазная активность по отношению к субстрату LpNa (≥ 0,5 ед.) наблюдалась в нативных образцах 2, 5, 7, 8 и 11, а по субстрату FpNA наибольшая активность (≤3 ед.) обнаружена в образцах 7 и 8.

Исследуемые образцы 3, 5 и 10 показали высокую внеклеточную активность на субтилизинподобном субстрате (GlpAALpNA), которые были равны 0,382, 0,874

и 0,384 соответственно. В образцах 5, 7, 8 и 10 также обнаружена высокая активность (более 0,6 ед.) на трипсинподобном субстрате (BAPA). Активность больше 0,5 ед. по химотрипсинподобному субстрату в исследуемых образцах не отмечена. В образцах 1,4 и 9 отмечены более низкие значения активности на всех субстратах.

Таблица 3

Пептидазная активность в нативных образцах источников Тувы

|

№ |

Обозначение образца |

GlpAALpNA |

BzRpNA (BAPA) |

GlpFpNA |

LpNa |

FpNA |

|

1 |

ЧД1 осадок |

0,148 |

0,036 |

0,027 |

0,158 |

0,102 |

|

2 |

ЧД 2 вода |

0,146 |

0,105 |

0,064 |

0,543 |

0,201 |

|

3 |

ЧД 2 осадок |

0,382 |

0,063 |

0,031 |

0,161 |

0,101 |

|

4 |

ЧД 1 вода |

0,257 |

0,127 |

0,067 |

0,345 |

0,263 |

|

5 |

Ада ил |

0,874 |

0,646 |

0,073 |

2,281 |

0,654 |

|

6 |

УУ Т1 |

0,295 |

0,331 |

0,089 |

0,48 |

0,776 |

|

7 |

КОК 7 ил |

0,119 |

0,689 |

0,603 |

2,168 |

3,159 |

|

8 |

КОК вода |

0,204 |

0,767 |

0,821 |

3,215 |

3,133 |

|

9 |

Т1 |

0,087 |

0,088 |

0 |

0,185 |

0,034 |

|

10 |

Т2 |

0,384 |

0,601 |

0 |

0,281 |

0,225 |

|

11 |

АД |

0,165 |

0,206 |

0,031 |

0,507 |

0,417 |

|

12 |

КОК |

0,068 |

0,067 |

0,054 |

0,182 |

2,335 |

Выделение и характеристика бактерий. В исследуемых источниках доминирующими были протеолитические и амилолитические бактерии, их численность достигала 10 млн и 10 трлн клеток/мл соответственно. Количество сахаролитических бактерий варьировало от 10 до 1 трлн клеток/мл. Максимальная численность целлюлозоразлагающих бактерий достигала 10 тыс. клеток/мл.

Накопительные культуры гидролитических бактерий были представлены в основном подвижными и неподвижными палочками. Из накопительных культур при последовательном пересеве на твердые элективные среды были получены чистые культуры протеолитических и амилолитических бактерий из проб исследуемых источников.

В результате сборки полного генома удалось выяснить, что изолят UU-t1 является ближайшим гомологом денитрифицирующих бактерий Pseudomonas baetica, обнаруженных в печени камбалы вида Dicologlossa cuneata (Moreau) [López et al., 2012], а изоляты UU-t2, KOK, CAM-B являются ближайшими гомологами растительно-ассоциированной бактерии с противогрибковыми свойствами Stenotrophomonas rhizophila, выделенной из растений [Wolf et al., 2002]. Наиболее интересным в плане разнообразия генетических особенностей оказался изолят Stenotrophomonas sp. САМ В. В геноме данного изолята было обнаружено большое разнообразие протеолитических ферментов, включающее более 20 генов. Основную часть составляли ферменты класса аминопептидаз, с такими представителями, как изоаспартиламинопептидаза (EC 3.4.19.5), пептидазы группы В (EC 3.4.11.23), Xaa-Pro (EC 3.4.11.9), CC_2544, дипептидил пептидазы, ациламиноацил пептидазы. Помимо протеолитической активности данный микроорганизм обладает выраженной устойчивостью к антибиотикам и токсичным соединениям. Были обнаружены гены, отвечающие за устойчивость к токсическому действию цинка, кобальта, кадмия. Также данный изолят обладает ферментом бетта-лактамазы, отвечающей за устойчивость к антибиотикам пенициллинового ряда, а также гены, отвечающие за устойчивость к фторхинолонам [Kashkak et al., 2020].

Рис. 2. Рост гидролитических бактерий на твердых средах и их морфология: а) колонии желтого цвета протеолитических бактерий из пробы ила К-1; б) колонии белого цвета амилолитических бактерий пробы ила У-У-1; в) морфология протеолитических бактерий из пробы ила К-1

Заключение

При определении экологических условий формирования и развития микробных сообществ в исследуемых источниках Тувы было выявлено, что вода источников имеет нейтральные значения рН. Все исследуемые источники можно отнести к низкотемпературным водам, в которых преобладают гидрокарбонат-, хлорид-и сульфат-ионы, а также ионы кальция и магния.

В образцах воды, ила и обрастаний исследуемых источников наблюдается достаточно высокая пептидазная активность, что указывает на высокую деструкцию органического вещества в микробном сообществе. В пробах исследуемых источников Тувы доминирующими были протеолитические и амилолитические бактерии. В результате сборки полного генома удалось выяснить, что изолят UU-t1 является ближайшим гомологом денитрифицирующих бактерий Pseudomonas baetica , а изоляты UU-t2, KOK, CAM-B являются ближайшими гомологами растительно-ассоциированной бактерии с противогрибковыми свойствами Stenotro-phomonas rhizophila .

Список литературы Гидрохимическая и микробиологическая характеристика источников Тувы

- Аракчая К. Д., Кужегет К. С. Природные водные лечебные ресурсы Республики Тыва: состояние и перспективы исследований // Курортная база и природные лечебно-оздоровительные местности Тувы и сопредельных регионов: опыт и перспективы использования в целях профилактики заболеваний, лечения и реабилитации больных: материалы I Международной научно-практической конференции Республики Тыва. Кызыл: Аныяк, 2013. С. 8-15. Текст: непосредственный.

- Геохимическая деятельность микроорганизмов гидротерм Байкальской рифтовой зоны / Б. Б. Намсараев, Д. Д. Бархутова, Э. В. Данилова [и др.]. Новосибирск: Гео, 2011. 302 с. Текст: непосредственный. ISBN: 978-5-904682-47-4 EDN: RUNYEV

- Кашкак Е. С. Гидрохимическая и микробиологическая характеристика источников Тувы и Бурятии // Экология и геохимическая деятельность микроорганизмов экстремальных местообитаний: материалы III Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 80-летию д-ра биол. наук, проф. Б. Б. Намсараева, 100-летию Республики Бурятия, 300-летию Российской академии наук. Новосибирск, 2023. С. 58-59. Текст: непосредственный. EDN: MLGWKG

- Erlanger B. F., Kokowsky N., Cohen W. The Preparation and Properties of Two New Chromogenic Substrates of Trypsin. Arch. Biochem. Bionhys. 1961; 95(2): 271-278.

- Kashkak E. S., Kataev V. Y., Khlopko Yu. A. et al. Data on Draft Genome Sequence of Stenotrophomonas sp. SAM-B Isolated from a Mineral Cold Spring Located in Tyva, Southern Siberia. Data in Brief 2020; 32: 106278. DOI: 10.1016/j.dib.2020.106278 EDN: FMYLVT

- Lopez J. R.,Diéguez A. L., Doce A. et al. Pseudomonas baetica sp. nov., a Fish Pathogen Isolated from Wedge Sole, Dicoloclossa cuneata (Moreau).Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 62(4). DOI: 10.1099/ijs.0.030601-0

- Wolf A., Fritze A., Berg G. Stenotronhomonas rhizonhila sp. nov., a Novel Plant-Associated Bacterium with Antifungal Properties.Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2002; 52: 1937-1944. DOI: 10.1099/00207713-52-6-1937