Гидрохимический режим и трофическое состояние озер Самарской Луки и сопредельной территории

Автор: Номоконова В.И.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

По результатам собственных наблюдений и литературным данным рассмотрены гидрохимические особенности 37 малых водоемов, расположенных на относительно небольшой территории, охватывающей заповедные зоны - Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская Лука», и подверженные антропогенному влиянию - в окрестностях г. Тольятти и в черте г. Самара. Показана значительная вариабельность минерализации воды, состава катионов и анионов, цветности, рН среды, содержания биогенных элементов и хлорофилла «а».

Гидрохимический режима, трофическое состояние, озера, самарская лука

Короткий адрес: https://sciup.org/148198229

IDR: 148198229 | УДК: 556.551

Текст научной статьи Гидрохимический режим и трофическое состояние озер Самарской Луки и сопредельной территории

Учету и оценке состояния малых водоемов уделяется значительно меньше внимания. Вместе с тем в Европе разработана крупная программа, в которой большое значение отводится исследованиям малых озер как индикаторов возможных изменений климата и окружающей среды [4]. Актуальность проведения подобных исследований, способствующих и развитию фундаментальных положений, описывающих основные процессы, протекающие в гидросфере Земли, несомненна. Изучением функционирования малых водоемов бассейна Волги ИЭВБ РАН начал заниматься в 1991 г, наиболее интенсивно - с 1999 г., [6, 7 и др.] исследования носят комплексный характер. Одна из задач исследований - оценка химического состава воды озер и их трофического состояния. В работе по материалам собственных исследований и с использованием литературных данных проведен анализ гидрохимического режима и трофического состояния малых водоемов, расположенных как в заповедной зоне (Жигулевский заповедник и НП «Самарская Лука»), так и на территориях, подверженных антропогенному влиянию (в окрестностях г. Тольятти и в черте г. Самара).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Большинство исследованных малых озер расположено на территории Самарской Луки - в Жигулевском заповеднике и НП «Самар- ская Лука», в пределах которых нет ни рек, ни крупных водоемов.

Для национального парка (НП) типичны пойменные и карстовые озера. Из пойменных озер в апреле-мае 1999 г. изучалось оз. Бол. Шелехметское, расположенное в левобережной (Рождественской) пойме Саратовского водохранилища. В августе 2004 г., в мае, июне и октябре 2005 г. исследовались и другие озера левобережной поймы водохранилища - Черняшка, Светляшка и Пятачок (вблизи пос. Федоровка, пригорода г. Тольятти). Озера Бол. Шелехметское и Черняшка, самые большие по площади водного зеркала, соединяются с водохранилищем через узкие проходы в дамбах. Глубина оз. Бол. Шелехметское в месте отбора проб - 5,7 м, озер вблизи пос. Федоровка - 2-2,5 м. Весной при высоком паводке озера заливаются водами водохранилища. Они активно используются в рекреационных целях.

Ежемесячно с мая по октябрь в 2002 г. и по биологическим сезонам в 2001, 2003 и 2006 гг. исследовались 4 карстовые озера -Бездонное, Мал. Карстовое, Золотянка и Серебрянка. Наполнение их осуществляется атмосферными осадками и частично подземными водами. В оз. Бездонном глубина от 7,5 м в июле 2001 г. снизилась к маю 2003 г до 3 м, а в июле оно высохло. В оз. Золотянка в июле 2001 г. глубина составляла 5,8 м, в июле 2002 г. - 2,5 м, в мае 2006 г. вода осталась только на дне воронки. В озерах Серебрянка и Мал. Карстовом уровень воды изменялся, соответственно, в пределах 0,50,9 и 2,0-3,0 м.

Валентина Ивановна Номоконова, старший научный сотрудник группы фитопланктона.

Из других озер НП для изучения в апреле-октябре 1999 г. были выбраны представители еще 2 групп озер. Одна из них — мелкие водоемы, расположенные на надпойменной террасе выше Рождественской поймы (в табл. 1 — «надпойменные»). Другая — копаные (запруженные) озера в ландшафте кар-стующихся возвышенностей, в котором находятся и озера карстового происхождения.

Озера Опкан, Лизинка и Клюквенное заполняют углубления рельефа у подножья Жигулевских гор. Глубина их от весны к осени снижалась. При этом оз. Лизинка превращалось в ряд обособленных участков, часть которых затем пересыхала, оз. Опкан пересыхало к сентябрю.

Из копаных и запруженных водоемов изучались озера Харовое, Подгорское и пруд с. Торновое глубиной от 1,5 до 2,5 м. Дополнительно в марте-октябре 2000 г. обследовался пруд у пос. Поволжский (в 40 км от г. Тольятти). Он наполняется подземными водами (из скважины). Летом вода с помощью насосов подается на дачные участки. Максимальная глубина в пруду от 3 м весной снижается к осени до 2-2,5 м. Пруд активно используется для отдыха жителями поселка.

Озера Жигулевского заповедника имеют искусственное происхождение. Среди них исследовано 8 озер. Ежемесячно с мая по октябрь в 2004 г. определяли трофическое состояние и гидрохимический режим 4 так называемых «гудронных» озер, в 2005 г. — 4 озер, расположенных на плато в районе горы Стрельной («стрельных»). «Гудронные» озера образовались в карьерах после прекращения производства битума на основе найденных здесь залежей битуминозных песков. Карьер, на месте которого образовалось гумифицированное закисленное озеро 4, был засыпан опилками — местность после прекращения работы битумного завода активно эксплуатировалась лесопромышленниками. Глубина озер в местах отбора проб довольно стабильна. В озере 2 (относительно глубоком) она составляла 3,5-3,7 м, в озере 1 — 2,5-2,7 м, в мелком озере 4 — 1 м, в озере 3 к осени снижалась от 1 до 0,5 м. «Стрель-ные» озера образовались в карьерах, где ранее добывали глину. Озера Жигулевского заповедника — лесные озера, слабо подверженные ветровому перемешиванию.

Из озер урбанизированного ландшафта исследовались Васильевские озера на окраи не г. Тольятти и в черте г. Самара. Озера образовались при подъеме уровня грунтовых вод во время наполнения Куйбышевского водохранилища. Были затоплены понижения в рельефе в долине впадавшей в Волгу речки Пискала. Их глубина в июле варьировала от 2,3 (оз. Мал. Васильевское) до 6,8-7 м (оз. Мал. Рыбоводное и Восьмерка). Экологическая обстановка в районе Васильевских озер формируется под влиянием Северного промышленного узла г. Тольятти, куда входят крупные химические предприятия по производству синтетического каучука, азотных и фосфорных (до конца 09-х годов) удобрений, машиностроительный завод, Тольяттинская ТЭЦ, а также садовоогородные кооперативы. До 1987 г. на водосборном бассейне озер находилась городская свалка.

В 2006 г. с апреля по октябрь изучались пруды, созданные в г. Самаре в начале XX в. Они расположены в спускающихся к Волге оврагах. 3 пруда (Верхний, Средний и Нижний) находятся на пересечении улиц Стара-Загора и Воронежской в окружении многоэтажных жилых домов (далее — Воронежские пруды), а 2 — на территории Ботанического сада СамГУ (Верхний и Нижний). Пруды каждой группы разделены плотинами с отверстиями для прохода воды. Воронежские пруды мелкие, их глубина варьирует в пределах 1-2 м (Верхний пруд) и 1,5-3 м (Средний и Нижний). Глубина Верхнего пруда в Ботаническом саду на станции наблюдений — 2-3 м, Нижнего — 3,5-4,5 м. В начале Верхнего Воронежского пруда (по рассказам жителей) ранее находился родник, сейчас он заилен и зарос травами, а когда-то представлял довольно мощный поток воды. Пруды питаются атмосферными осадками и родниковыми водами, для поддержания уровня воды в прудах Ботанического сада в Верхний с сентября по октябрь подается водопроводная вода с содержанием солей до 300 мг/л.

Химический состав воды, цветность и активная реакция среды определялись по общепринятым в гидрохимии методикам [10]. Трофическое состояние озер оценивалось по концентрации хлорофилла «а» и общего фосфора. Содержание хлорофилла «а» определяли по методике, разработанной группой ЮНЕСКО [11].

Таблица 1

Общая характеристика исследованных озер

Б

В

Г

3 мг/м

Д

I I J I I J I m I П n m

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

I ,11 ,11 ,11 ,п п п ,m ,„

24 25 26 27 28 29 30 31 32

П ^ ^ J J

33 34 35 36 37

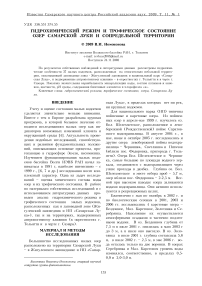

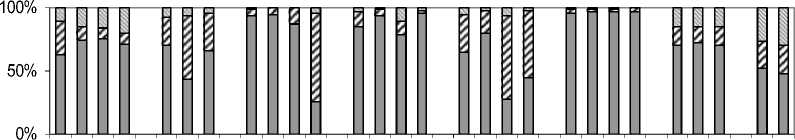

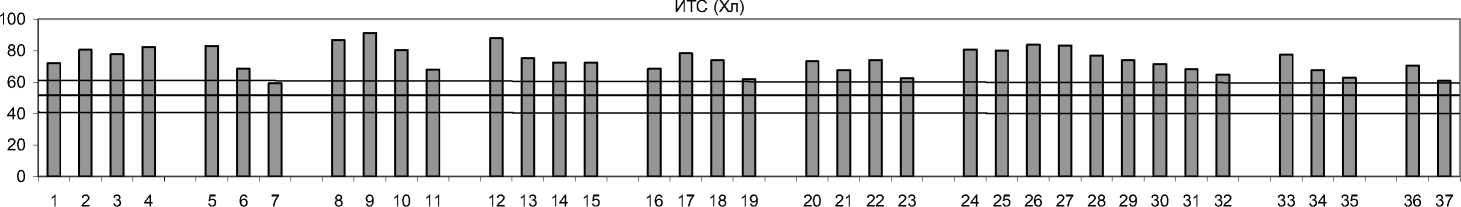

Рис. 1. Среднее за период наблюдений содержание в поверхностном (1) и придонном (2) слое воды растворенных минеральных солей (А), общего фосфора (Б), фосфатных ионов (В), азота минерального (Г) и хлорофилла «а» (Д) в исследованных озерах: по оси ординат — концентрация, по оси абсцисс — номера озер в соответствии с табл. 1. Здесь и на рис. 2, минерализация воды и ионный состав озер 1, 5-7, 12, 14 приведена по: [7]; озер 8 и 11 — по [9], 24, 25, 27-29, 32 — по [5]

Водные экосистемы

HCO3- SO42- Cl-

1234 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 33 34 35 36 37

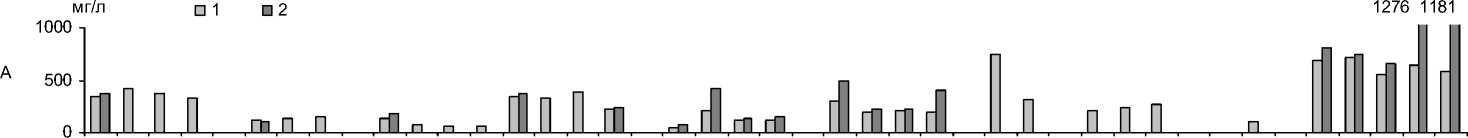

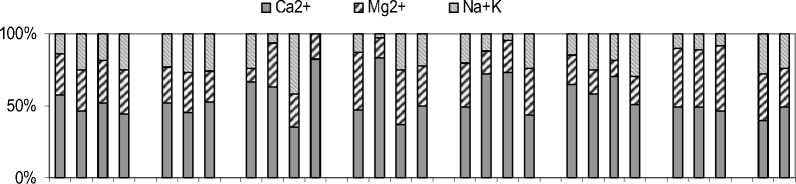

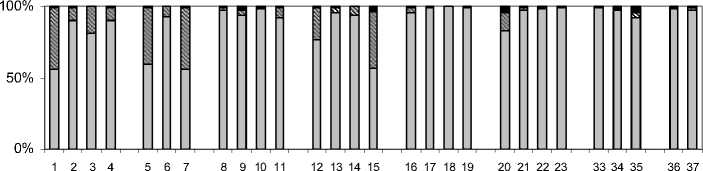

Рис. 2. Процентное соотношение катионов и анионов в поверхностном слое воды озер

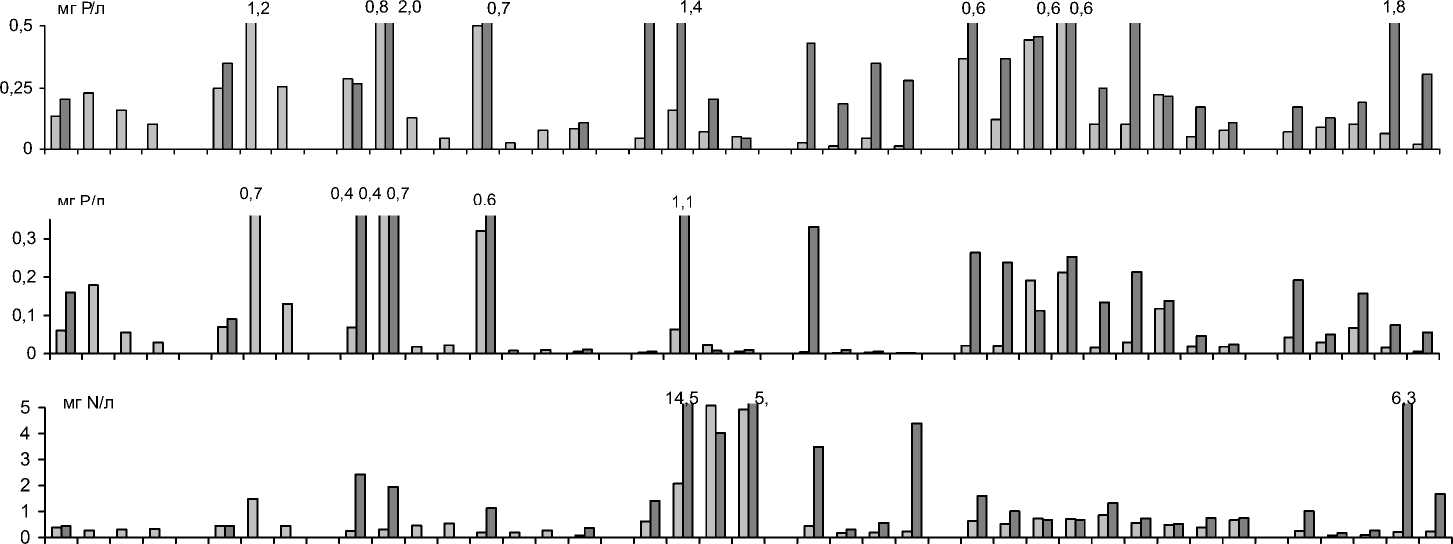

NH4+ NO3- NO2-

Рис. 3. Процентное соотношение минеральных форм азота в поверхностном слое воды озер

По классификации О.А. Алекина [1], вода большинства озер мало- и среднеминерализованная (рис. 1), гидрокарбонатного класса кальциевой группы. Такие озера типичны для лесостепной зоны [3].

Наименьшей минерализацией отличаются два карстовых озера — Серебрянка и Золо-тянка и озеро 1 из озер Жигулевского заповедника, количество минеральных солей в которых меньше 100 мг/л (рис. 1), т.е. близко к минерализации атмосферных осадков, составляющей не более 60 мг/л [1]. На основании этого можно сделать вывод, что роль подземных вод в их водном питании минимальна. Наибольшей минерализацией выделяются озера, расположенные на территории г. Самара, и одно из глубоких Васильевских озер (Мал. Рыбоводное). Средняя минерализация в этих озерах в поверхностном слое воды превышала 500 мг/л. Химический состав их вод формируется в том числе и под влиянием смыва растворенных солей с городских территорий. Минерализация в пойменных озерах и прудах ближе к таковой в Саратовском и Куйбышевском водохранилищах — 200-450 мг/л [3].

Доля карбонатных ионов в озерах, в сравнении с водами водохранилищ, значительно выше. Воды малых озер обогащаются этими ионами при постоянном контакте с породами, сложенными в основном карбонатами и доломитами.

Придонные слои воды практически во всех озерах более минерализованы (рис. 1). По соотношению минерализации поверхностных и придонных вод выделяются пруды на территории Ботанического сада г. Самары и некоторые озера Жигулевского заповедника. Минерализация придонного слоя воды в них в два раза выше, чем поверхностного и, в целом, это высокоминерализованные воды.

Среди катионов во всех озерах преобладают ионы кальция и магния (рис. 2). По содержанию кальция озера очень близки, коэффициент вариации значений содержания этого иона в разных озерах составляет всего 21,5%, магния — 35,7%. Пределы колебаний количества кальция 35,1% (оз. Серебрянка) — 83,2% (оз. Харовое), магния — 11% (озеро 7) до 45,2% (пруд Верхний Воронежский). Наибольшие различия наблюдаются в содержании суммы ионов натрия и калия: 4,6% (озеро 7) — 41% (оз. Серебрянка) с коэффи- циентом вариации значений 46%. Из анионов наиболее стабильно в разных озерах содержание гидрокарбонатных ионов, оно изменяется от 43% (оз. Лизинка) до 97,1% (озеро 7), а коэффициент вариации значений составляет 29%. Самым высоким вкладом гидрокарбоната в анионный состав вод выделяются все озера в карьерах после выемки глины (95,7-97,1%). Содержание сульфатного иона наиболее высоко в озерах, образовавшихся в карьерах после выработки битуминозных песчаников (30-66%, кроме озера 2 — 17 %), наименьшее характерно для озер в карьерах после выработки глины (1,7-3,8%), а также в ряде карстовых озер и прудов (312%). Коэффициент вариации значений концентрации сульфат-иона в системе изученных озер составляет 96%. Еще более разнятся озера по содержанию хлорид-иона, коэффициент вариации значений которого составляет 106%. Вклад хлоридных ионов наиболее высок в прудах Ботанического сада (26,530,2%). На втором месте по их значимости в формировании гидрохимического режима находятся Воронежские пруды г. Самары (14,6-14,8%) и пойменные озера (10,819,9%).

В карстовых и в копаных озерах, расположенных в районе карстующихся возвышенностей, хлоридные ионы обнаружены в следовых концентрациях.

Среди исследованных озер выделяются закисленные озера и высокоцветные. Озера с полигумозным типом воды (цветность 123344 град. по Pt-Co шкале) расположены на надпойменной террасе в углублениях рельефа у подножья Жигулевских гор, это озера Клюквенное, Лизинка и Опкан. Закисле-ные озера с повышенным содержанием сульфатов (средняя рН — 5,1-5,8) находятся в карьерах после выемки битуминозных песчаников (озера 1, 3 и 4), к ним примыкает и карстовое оз. Золотянка.

Содержание биогенных элементов изменяется в более широких пределах, чем минерализация воды и композиции катионов и анионов. Так, минеральный азот варьирует в поверхностном слое воды от 0,29 до 11,3 мг N/л, среднее — от 0,19 до 5, 07 мг N/л с коэффициентом вариации значений 173% (рис. 1). Наибольшим его количеством выделяются три «гудронных» озера (средняя концентрация 2,08-5,07 мг N/л) и оз. Лизинка (1,5 мг N/л). В остальных озерах она не превышала 1 мг N/л.

В большинстве озер минеральный азот представлен аммонийным ионом (от 81% до 99%) (рис. 3). Изменчивость его концентраций, так же, как и общего минерального азота очень высока, коэффициент вариации значений составляет 185%.

Повышена доля нитратных ионов (22,443,7%) наблюдалась только в пойменных озерах, трех «надпойменных» (Клюквенное, Опкан, Подгорское) и пруду Поволжском. Содержание нитритных ионов не превышало 0,02 мг N/л и, как правило, измерялось тысячными долями мг N/л. Из-за химической неустойчивости нитритных ионов низкое их содержание типично для поверхностных вод.

Максимальная концентрация общего фосфора в поверхностном слое воды изменялась от 0,036 до 2,6 мг Р/л, средняя от 0,012 до 1,2 (табл. 1; рис. 1). Из 37 озер только в 8 максимальное значение было ниже 0,1 мг Р/л (табл. 1). По его среднему содержанию в соответствии с классификацией по [13] трофическое состояние 23 озер можно оценить как гиперевтрофное (> 0,1 мгР/л), 9 — евтрофное (0,035-0,1 мгР/л), 3 - мезотроф-ное (0,01-0,035) и 2 олиго-мезотрофное (<0,01; 0,01-0,035) (рис. 1). Более высоким его содержание было в озерах НП «Самарская Лука» и озерах на окраине г. Тольятти.

Для этих же озер характерно и высокое содержание фосфатного иона. Среднее количество фосфатов в исследованных озерах изменялось — от 0,001-0,008 (6 озер) до 0,1-0,7 мг/л, но в большинстве озер от 0,01 до 0,1 мг/л. Нередко его содержание на протяжении вегетационного периода равнялось аналитическому нулю. Низким его количеством, как и общего фосфора, выделялась группа озер, образовавшихся в карьерах после выемки глины. Коэффициент вариации по фосфатным ионам равняется 171%, по общему фосфору — 129.

В придонных слоях ряда озер содержание биогенных элементов, так же как и общая минерализация, значительно выше, чем в поверхностных. Наибольшие различия по количеству общего фосфора характерны для озер Жигулевского заповедника и Ботанического сада в г. Самара. В озерах заповедника, за исключением гумифицированного озера 4, средняя концентрация общего фосфора у дна была выше, чем у поверхности в 3-18 раз, в озерах Ботанического сада — в 15-28. В 4 из 9 Васильевских озер в июле это превышение составило 2,5-5,3. Также выше в при- донном слое и концентрация минерального фосфора и в других озерах, но в основном в 1,2-2,7 раза.

По разнице содержания минерального азота в поверхностном и придонном слоях воды выделялись пруды Ботанического сада (различия в 7-29 раз), 3 озера Жигулевского заповедника (7-19), а также 2 озера в НП — оз. Бездонное (9,5), оз. Подгорское (5,5) и пруд у пос. Поволжский (4,5).

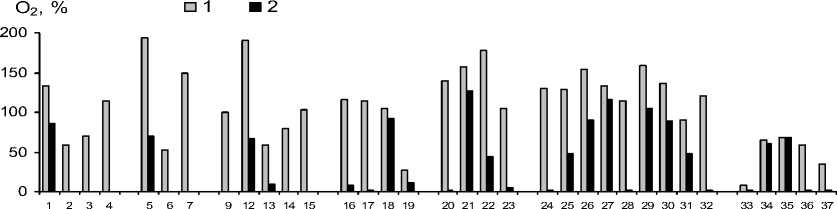

Рис. 4. Процент насыщения кислородом в июле поверхностного (1) и придонного (2) слоев воды в озерах

Как известно, при прочих равных условиях концентрация биогенных элементов в водоеме и их композиции определяются соотношением интенсивности их потребления ассимилирующими организмами и скорости регенерации при минерализации синтезированного и (или) аллохтонного органического вещества. При малой глубине озер фотиче-ская зона в большинстве из них простирается до дна. В этих условиях при слабом перемешивании водных масс органическое вещество, синтезируемое водорослями, накапливается в донных отложениях и в придонных слоях воды. Образующиеся аморфные частицы, обладающие большой адсорбционной способностью, связывают склонные к адсорбции ионы фосфора, что также препятствует обратному их поступлению в толщу воды. Кроме того, фотосинтез фитопланктона не компенсирует расходы кислорода на окисление органического вещества, и для озер характерно низкое содержание кислорода в нижних слоях воды (рис. 4). Отличительная особенность Воронежских озер в г. Самара — относительно малое насыщение кислородом и поверхностных слоев воды.

В более глубоких озерах в придонных слоях воды создаются анаэробные условия, в которых преобладают процессы аммонификации, приводящие к обогащению воды ионами аммония. В этих условиях может происходить и восстановление их из нитратов. Все эти процессы обуславливают различие в содержании биогенных элементов в разных слоях воды, наиболее интенсивно проявляющееся в более глубоких озерах.

Концентрация хлорофилла «а» в поверхностном слое воды, как и содержание биогенных элементов, варьирует в очень широ ких пределах. Коэффцициент вариации равняется 176%. Максимальное содержание изменялось от 8 до 308 мг/м3 (табл. 1), среднее — от 7,4 до 193,6 (рис. 1). Группы озер с низким (менее 10 мг/м3) и самым высоким его содержанием (> 100), соответствующим, по Г.Г. Винбергу [2], водоемам мезотрофного и гиперевтрофного типа, немногочисленны. Евтрофных озер со средним содержанием хлорофилла «а» в пределах 10,3-90,6 мг/м3, оказывается, подавляющее большинство — 31. По другой классификации [8], большинство исследованных озер (20 из 37) относится к гиперевтрофным волоемам (>30 мг/м3).

В придонных слоях воды содержание хлорофилла «а», так же как и биогенных элементов выше, чем в поверхностных, в ряде озер — значительно (рис. 1). Максимальные концентрации в относительно глубоких озерах в отдельные даты регистрировали в промежуточных слоях воды, в основном на глубине 2 м. Можно считать, что в условиях прямой температурной стратификации и при высокой минерализации у дна, на глубине порядка 2 м образуется пикноклин, который и определяет особенности вертикального распределения хлорофилла «а» в озерах.

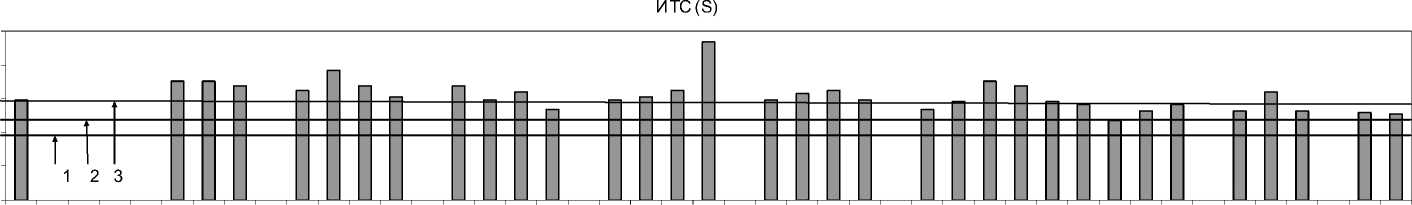

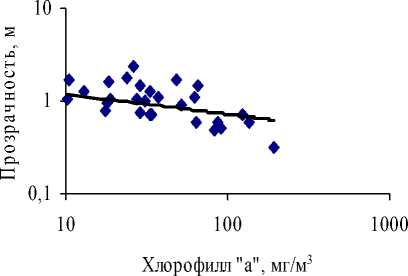

Высокий трофический уровень изученных малых водоемов региона подтверждают индексы трофического статуса озер, рассчитанные по [12]. Как видно из рис. 5, большинство озер по содержанию хлорофилла «а» и общего фосфора относятся к водоемам гиперэвтрофного типа, а по прозрачности воды, контролируемой не только количеством фитопланктона, но и другими оптически активными компонентами водной среды — к мезо-трофно-евтрофным водоемам.

ИТС (Р)

Рис. 5. Индексы трофического состояния озер рассчитанные по среднему содержанию в поверхностном слое воды хлорофилла «а» - ИТС(Хл), общего фосфора — ИТС(Р) и прозрачности — ИТС(8): Линиями показаны границы: 1 — между олиготрофными и мезотрофными, 2 — между мезо-трофными и мезо-евтрофными, 3 — между мезо-евтрофными и евтрофными водоемами

Водные экосистемы

100 1000

Р общ, мг Р/л

Рис. 6. Связь среднего содержания в поверхностном слое воды хлорофилла «а» с прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора

Таблица 2

Средняя минерализация и концентрация биогенных элементов и хлорофилла «а» (Хл. «а») в поверхностном слое воды исследованных групп озер

|

Группа |

Минерализация, мг/л |

Робщ , мг Р/л |

РО 4 3-, мг Р/л |

мин,, мг N/л |

NO 3 -, мг N/л |

NH 4+ , мг N/л |

Хл. «а», мг/м3 |

|

Пойменные |

365,1 |

0,155 |

0,081 |

0,324 |

0,084 |

0,281 |

54,9 |

|

«Надпойменные» |

134,7 |

0,569 |

0,300 |

0,794 |

0,183 |

0,683 |

36,6 |

|

Карстовые |

82,7 |

0,323 |

0,122 |

0,390 |

0,016 |

0,370 |

99,7 |

|

Пруды |

318,9 |

0,172 |

0,086 |

0,188 |

0,028 |

0,174 |

58,0 |

|

«Гудронные» |

127,8 |

0,080 |

0,024 |

3,173 |

0,014 |

3,155 |

28,4 |

|

«Стрельные» |

225,1 |

0,024 |

0,003 |

0,259 |

0,015 |

0,236 |

23,1 |

|

г. Тольятти |

311,5 |

0,232 |

0,072 |

0,622 |

- |

0,178 |

48,9 |

|

« Воронежские» |

650,6 |

0,071 |

0,046 |

0,146 |

0,002 |

0,142 |

25,3 |

|

Ботанический сад |

608,1 |

0,043 |

0,011 |

0,226 |

0,002 |

0,212 |

16,2 |

|

Все водоемы |

293 |

0,218 |

0,080 |

0,707 |

0,048 |

0,585 |

46,3 |

Между концентрацией общего фосфора, Таким образом, исследованные малые озе-прозрачностью воды и содержанием хлоро- ра, расположенные на относительно неболь- филла «а» прослеживается статистически значимая зависимость, с высокой долей объясненной вариации. Коэффициент корреляции между содержанием хлорофилла «а» и прозрачностью воды равен -0,47, между содержанием общего фосфора и хлорофилла «а» —0,87 (рис. 6). Связь между содержанием общего фосфора и хлорофилла «а» наблюдается не только во всем массиве данных, но и в отдельных группах озер. Хотя есть и исключения — например, в группе «надпойменных» от этой зависимости резко отклоня- ется оз. Лизинка, в «гудронных» — озеро 4, отличающиеся высокой цветностью воды, и макрофитное озеро 6 — в группе «стрельных»

озер.

С общей минерализацией и содержанием минерального азота содержание хлорофилла «а» статистически значимой зависимостью не связано. В озерах с высокой минерализацией (высоким содержанием минерального азота) его количество может быть и высоким, и низким, так же как и в озерах с низкой минерализацией (содержанием минерального азота).

шой территории отличаются по минерализации, составу катионов и анионов, цветности, рН среды, содержанию биогенных элементов, хлорофилла «а» (табл. 2) и трофическому статусу.

Из 37 исследованных озер вода в 4 очень малой минерализации (<100 мг/л), в большинстве малой и средней (100-500 мг/л), в озерах г. Самара и одном озере в окрестностях г. Тольятти — повышенной (> 500 мг/л). Повышенная минерализация озер г. Самара отражает специфику формирования солевого состава их вод.

По содержанию в поверхностном слое воды минерального азота выделяются гудрон- ные озера и одно озеро надпойменной террасы (оз. Лизинка), где его средняя концентрация была в пределах 1,5-5,1, в остальных озерах — 0,86 мг N/л и ниже. Среди минеральных форм в большинстве озер преобладал аммонийный азот. Озеро Лизинка — это лесное озеро с самой высокой (из озер НП) цветностью воды (334 град.). Как правило, для таких вод характерно повышенное содержание аммонийных ионов. Значительное их содержание в гудронных озерах может быть обусловлено происхождением этих озер. Известно, что водоносные горизонты нефтеносных месторождений обогащены аммонийным ионом [1], соответственно и в битуминозных песчаниках должно происходить их накопление с последующим постепенным вымыванием.

По содержанию общего фосфора в поверхностном слое воды исследованные озера в основном (32) являются евтрофными и ги-перевтрофными. Средняя концентрация в них варьировала от 0,045 до 0,835 мг Р/л (в 19 озерах — от 0,045 до 0,15). От 0,012 до 0,028 мг Р/л она была только в 4 озерах и в одном — 1, 2 мгР/л. Более высоким его содержание было в озерах НП и на окраине г. Тольятти. В этих же озерах отмечено и высокое содержание фосфатного иона. По содержанию хлорофилла «а» подавляющее большинство озер (31) по классификации Г.Г. Винберга [2] является евтрофными.

При изучении зональной изменчивости химического состава воды малых озер на территории европейской части России Т.И. Моисеенко и соавторы [5] находят, что для лесостепной зоны характерна высокая его вариабельность: средняя концентрация аммонийного иона в октябре составляет 1,215±0,735 мг/л, нитратного 0,111±0,049, общего фосфора — 0,047±0,063.

В исследованных нами водоемах в октябре средняя концентрация аммонийного иона равнялась 1,244±0,591 мг N/л, нитратного — 0,022±0,008 мг N/л, общего фосфора — 0,256± 0,041мг Р/л. Как видно, полученная информация подтверждает мнение выше названных авторов о высокой вариабельности химического состава малых озер лесостепной зоны европейской части России и расширяет представления об их гидрохимическом разнообразии.

Список литературы Гидрохимический режим и трофическое состояние озер Самарской Луки и сопредельной территории

- Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л., 1970.

- Винберг Г.Г. Первичная продукция водоемов. Минск, 1960.

- Волга и ее жизнь. Л.: Наука, 1978.

- Моисеенко Т.И., Гашкина Н.А., Кудрявцева Л.П., Былиняк Ю.А., Сандимиров С.С. Зональные особенности формирования химического состава малых озер на территории европейской части России//Водные ресурсы. 2006. Т. 33, № 2.

- Номоконова В.И., Выхристюк Л.А., Тарасова Н.А. Трофический статус Васильевских озер в окрестностях г. Тольятти//Изв. СамНЦ РАН. 2001. Т. 3, № 2.

- Паутова В.Н. Лимнологические исследования в юго-восточной части Самарской Луки. Положение в ландшафте, гидрологические и гидрохимические особенности водоемов.//Изв. СамНЦ РАН. 2001. Т. 3, № 2.

- Розенберг Г.С., Паутова В.Н., Поспелов А.П., и др. Комплексная характеристика некоторых водоемов юго-восточной части национального парка «Самарская Лука»//«Самарская Лука»: Бюл. 2006. № 18.

- Трифонова И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. Л.: Наука, 1990.

- Уманская М.В. Экологические особенности развития бактериопланктона малых эвтрофных озер Самарской Луки: Дис. … канд. биол. наук. Тольтти, 2004.

- Унифицированные методы анализа вод СССР. Выпуск 1. Л., 1978.

- SCOR-UNESCO Working group № 17. Determination of photosynthetic pigments in Seawater//Monographs on oceanographic methodology. Paris: UNESCO, 1966.

- Carlson R.E. A trophic state index for lakes//Limnol. and Oceanogr. 1977. V. 22, № 2.

- Vollenweider R.A., Kerekes I. The loading concept as basis for controlling eutrophication philosophy and preliminary results of the OECD programm on eutrophication//Progr. Wat. Technol.1980. V.12, 2.