Гидроэкологическая характеристика малых рек Сыртового Заволжья в условиях летней межени

Автор: Головатюк Лариса Владимировна, Промахова Екатерина Васильевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследовано гидроэкологическое состояние восьми малых рек в бассейне Нижней Волги (притоки рек Самара и Чапаевка) на территории Сыртовой равнины Заволжья во время летней межени. Реки характеризуются эпизодическим стоком, однообразием биотопов, заилением русел. Русловые отложения водотоков представлены преимущественно крупно- и мелкопылеватыми частицами. Минерализация воды рек высокая, на некоторых участках достигает уровня солоноватых вод. Таксономическое разнообразие макрозообентоса обусловлено развитием эврибионтных видов. При возрастании минерализации воды отмечается увеличение доли олигохет в составе общей численности бентоса. Оценка качества воды рек, выполненная по показателям макрозообентоса, позволяет характеризовать ее как «невысокого» и «плохого» качества.

Малые реки, сыртовое заволжье, летняя межень, макрозообентос, биоразнообразие, биоиндикация

Короткий адрес: https://sciup.org/148314051

IDR: 148314051 | УДК: 574.52

Текст научной статьи Гидроэкологическая характеристика малых рек Сыртового Заволжья в условиях летней межени

Потепление климата, наблюдающееся на протяжении последних десятилетий, вызывает перераспределение водных ресурсов [1]. Климатические изменения в сочетании с антропогенным фактором усиливают процесс опустынивания в засушливых регионах [2], что остро ставит вопрос о доступности пригодной для питья воды [3]. В бассейне Нижней Волги активная сельскохозяйственная деятельность приводит к сведению естественной растительности, а избыточное орошение вызывает засоление почв. Поверхностный сток с таких территорий увеличивает минерализацию водных объектов, снижает продуктивность водных экосистем. В Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях опустыниванием охвачено до 50% территории [4]. Согласно данным государствен-

ного доклада о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области, общая площадь сельскохозяйственных угодий с засоленными почвами в настоящее время составляет 110.1 тыс. га [5]. Увеличение количества растворенных солей в малых и средних реках в результате смыва с поверхности водосбора, наряду с другими факторами, может оказывать влияние на уровень минерализации крупных водных артерий. Так, многолетние наблюдения (1950-2000 гг.) показывают увеличение общей минерализации воды в р. Волга [6].

Изменения отдельных компонентов речных экосистем под влиянием процессов опустынивания широко исследуются в Испании, Франции, Канаде, США, Австралии, России [7, 8, 9].

Одним из наиболее важных компонентов лотических систем является макрозообентос, значение которого в питании бентосоядных рыб и водоплавающих птиц трудно переоценить [10; 11]. Организмы макрозообентоса также широко используются в качестве биоиндикаторов при оценке состояния пресноводных экосистем во многих странах мира [12; 13].

Цель работы: Дать оценку современного гидрологического и гидробиологического (по показателям макрозообентоса) состояния ряда малых рек бассейна Нижней Волги на территории Сыртовой равнины Заволжья в условиях летней межени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материал был собран в июне 2016 г. на восьми малых реках бассейна Саратовского водохранилища. Реки Черная, Домашка и Ветлянка являются левобережными притоками р. Самара, а Большая Вязовка, Сухая Вязовка, Вязовка, Малая Вязовка и Кутуруша впадают в р. Чапаевка (табл. 1).

Пробы макрозообентоса отбирали в верхнем, среднем и нижнем течении рек штанговым дночерпателем Экмана-Берджи с площадью захвата 25 cm 2 по 8 повторностей на каждой станции, промывали через газ с размером ячеи 300–310 мкм и фиксировали 40% р-ром формальдегида. Камеральную обработку собранного материала проводили согласно общепринятым в гидробиологии методам [14]. Всего собрано 50 количественных проб на 24 станциях. Одновременно были выполнены измерения глубины, ширины и скорости течения водотоков.

Уклоны рек рассчитывали с помощью гео-информационных технологий по топографическим картам и цифровым моделям рельефа. Гранулометрический состав донных отложений определен лазерным гранулометром «Fritsch

Analysette 22» при мелкофракционном составе и с помощью ситования для наносов крупностью более 2 мм. Информация о гидрологическом режиме преимущественно представлена материалами из гидрологических справочников, так как исследуемые реки не освещены гидрометрическими наблюдениями [15; 16,17].

В каждой точке отбора проб с помощью полевых аналитических приборов (HI 98127, HI 9146, HI 98302) были выполнены измерения общей минерализации, рН воды, содержания растворенного кислорода. Определение ионного состава растворенных в воде солей, содержание органических, биогенных веществ и тяжелых металлов выполняли в аккредитованной гидрохимической лаборатории ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды», г. Самара.

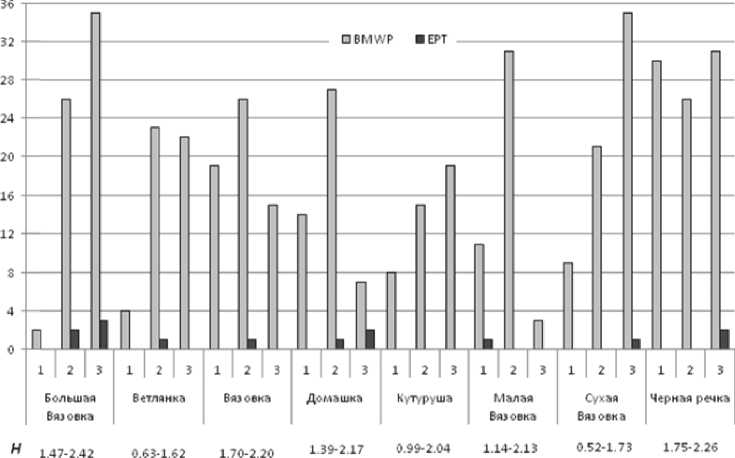

Для оценки качества воды по показателям макрозообентоса были рассчитаны EPT Index , Biological Monitoring Working Party Index ( BMWP ) [18] и индекс Шеннона ( H ), для оценки разнообразия и степени доминирования видов в донных сообществах – индекс Бергера-Паркера ( DBP ). Сравнение фауны макрозообентоса рек производили с использованием кластерного анализа методом полного присоединения на основе

Таблица 1. Некоторые гидрологические показатели исследуемых рек

|

Река |

Куда впадает, расстояние от устья (км) |

Длина 1 , км |

Площадь бассейна 1 , км 2 |

Средний уклон русла, ‰ |

Среднегодовой, приведенный к многолетнему периоду |

Измеренные в летнюю межень гидрохимические характеристики (диапазон) |

|||

|

Расхо д воды, м 3 /с |

Слой стока, мм |

pH |

O 2 , мг/л |

Общая минерализация, г/л |

|||||

|

Черная |

Самара, 25 |

38 |

238 |

0.8 |

0.23 2 |

63 2 |

7.8-7.9 |

7.4-7.8 |

1.35-1.37 |

|

Домашка |

Самара, 96 |

56 |

274 |

1.9 |

– |

– |

7.9-8.1 |

2.7-4.5 |

1.26-1.98 |

|

Ветлянка |

Съезжая (приток р. Самара), 5 |

50 |

447 |

1.2 |

0.64 2 |

70 2 |

7.3-7.6 |

1.5-5.0 |

1.77-5.94 |

|

Большая Вязовка |

Чапаевка , 116 |

73 |

782 |

1.1 |

1.02 3 |

53 3 |

7.8-7.9 |

6.1-10.0 |

1.30-3.16 |

|

Сухая Вязовка |

Чапаевка , 139 |

27 |

155 |

2.6 |

– |

– |

8.7-8.9 |

7.7-7.9 |

1.12-2.28 |

|

Вязовка |

Чапаевка , 164 |

27 |

223 |

1.1 |

– |

– |

7.8-7.9 |

6.1-6.2 |

1.12-2.28 |

|

Малая Вязовка |

Чапаевка , 176 |

24 |

122 |

3.1 |

0.20 4 |

77 4 |

7.8-7.9 |

5.3-8.0 |

1.40-2.70 |

|

Кутуруш а |

Чапаевка , 192 |

31 |

238 |

1.6 |

– |

– |

7.8-7.9 |

11.5 13.6 |

1.85-2.83 |

Примечание: по данным 1 – [15], 2 – [16], 3 – [17], 4 – [19]

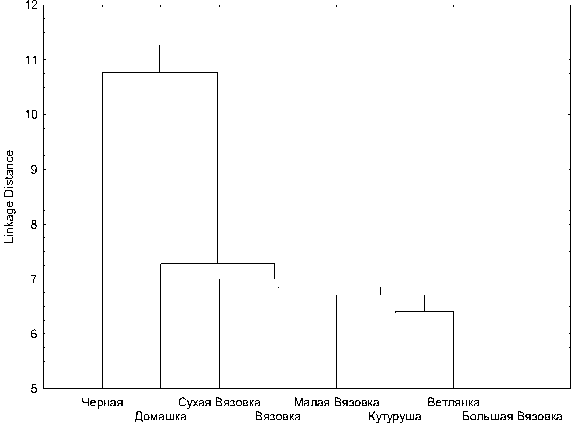

индекса сходства Жаккара. Выбор оптимального числа кластеров (к = 3) был осуществлен по графику средней ширины силуэта (average silhouette width).

Характеристика района исследований . Реки протекают по территории Низкого Заволжья, преимущественно в пределах Сыртовой равнины со слабоволнистым (увалистым) рельефом и частично (р. Черная) в пределах древней долины Волги. Малые реки в бассейне р. Самара берут начало на высотах 60–140 м и впадают в приемные водотоки на высотах 30–40 м (табл. 1). Притоки р. Чапаевка стекают с высот 80–125 м, а их местный базис эрозии изменяется от 55 до 35 м по мере приближения к устью.

Древняя долина Волги, где протекает р. Черная, сложена древнеаллювиальными отложениями, перекрытыми современными рыхлыми песчано-глинистыми речными отложениями. Сыртовое Заволжье сложено красно-бурыми глинами конца третичного периода и желто-бурыми глинами периода хазарской трансгрессии. Сочетание трудноразмываемых глинистых пород, равнинного рельефа и относительно высокого базиса эрозии обусловили формирование широких неглубоких долин рек и сравнительно редкую речную сеть территории, густота которой в бассейне р. Самара составляет 0.15 км/км 2 , в бассейне р. Чапаевка – 0.07 км/км 2 [19]. Уклоны рек небольшие: от 0.8 до 3.1‰.

Климат территории континентальный умеренный с холодной снежной зимой и жарким летом. Основная часть осадков выпадает в теплое время года в виде слабых дождей, влага которых в основном расходуется на испарение и просачивание в грунт, практически не доходя до речной сети. Среднегодовая температура воздуха для метеостанции в Самаре составляет 4.2°C, самого жаркого месяца июля – 20.4 °C [20]. Годовая сумма осадков на Сыртовой равнине Заволжья - 500 мм. Испаряемость превышает осадки и составляет 650 мм, т.е. регион характеризуется дефицитом водных ресурсов [16, 19; 21].

В связи с потеплением климата наблюдается рост среднегодовой температуры воздуха, в Приволжском федеральном округе значимые тренды обнаружены во все сезоны, кроме зимы. Начиная с 1976 г., принятого за начало современного потепления с учетом хода глобальной температуры, по 2016 г., скорость роста средней температуры за год составила 0.5°C/10 лет. Достоверное изменение годовых сумм атмосферных осадков за 1976-2016 годы для Приволжского федерального округа не выявлено. [1].

На рассматриваемой территории преобладают степные ландшафты, естественная растительность почти повсеместно заменена на пашни, огороды, пастбища. Залесенность бассейнов для р. Самара составляет 4%, для р. Чапаевка – 1%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Гидрологическая характеристика Длины исследуемых рек в бассейне р. Самара изменяются от 38 до 56 км, площади бассейнов не превышают 450 км 2 ; в бассейне р. Чапаевка протяженность изученных рек составила от 24 до 73 км, а площадь бассейнов менее 800 км 2 (табл. 1). Гидрометрические наблюдения на реках в настоящее время отсутствуют: на рр. Черная и Ветлянка они проводились в 30-е годы, на рр. Большая Вязовка и р. Малая Вязовка – в конце 50-х, 60-е годы XX века [16].

Среднегодовые расходы воды на большинстве рек незначительные – 0.21–0.64 м 3 /с, на самой крупной из них (р. Большая Вязовка) чуть больше – 1.02 м 3 /с. Соответственно слой стока воды для рассматриваемых рек в бассейне Самары изменяется от 63 до 70 мм, в бассейне Чапаев-ки – 53–77 мм (табл. 1). Основная фаза в питании рек – весеннее половодье, пик которого приходится на апрель. В период летне-осенней межени реки питаются исключительно за счет грунтовых вод, однако из-за небольшой величины эрозионного вреза и глубокого залегания грунтовых вод, перекрытых мощным слоем сыртовых глин, все рассматриваемые реки ежегодно пересыхают в летнее время и представляют цепочку отдельных водоемов вдоль русла, слабое течение наблюдается преимущественно в приустьевых участках. Наличие на всех реках множества прудов с глухими плотинами (например, в бассейне р. Большая Вязовка их более 30), которые наполняются при прохождении половодья, значительно ухудшает поступление вод в речную сеть ниже по течению и увеличивает период пересыхания. В теплое время года вода, накопившаяся в прудах, безвозвратно тратится на орошение, водопой, водоснабжение. Количество воды, аккумулированной в прудах в бассейне р. Чапаевка, составило 14% изъятий из естественного стока, в р. Малая Вя-зовка – 18 %, в р. Большая Вязовка – 14% [16, 19].

Редкие дожди, выпадающие в течение летне-осеннего периода, не формируют поверхностного стока, поэтому 90–100 % стока наносов проходит во время весеннего половодья. Размыв земляных плотин в этот период существенно повышает сток наносов и приводит к обмелению русел. С учетом поступления продуктов разрушения плотин и смыва почв при интенсивной распаханности водосборов происходит деградация речной сети рассматриваемых малых рек [22].

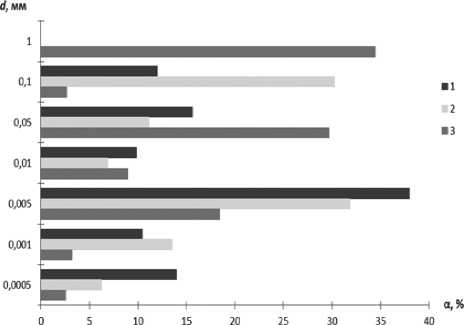

Анализ гранулометрического состава показал, что русловые наносы представлены преимущественно мелко- и крупнопылеватыми частицами, их средний размер изменяется в диапазоне 0.02–0.11 мм. На рисунке 1а представ-

а б

Рис. 1. Гранулометрический состав донных отложений в р. Большая Вязовка (а) и соотношение типов биотопов в малых реках (б):

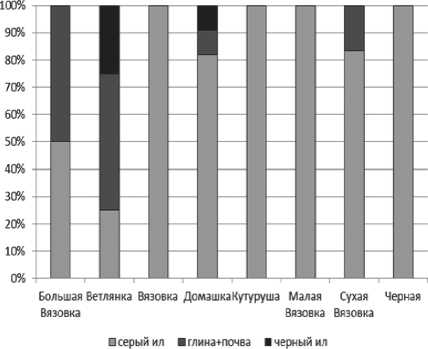

1 – верхнее течение, 2 – среднее течение, 3 – нижнее течение, d – средний размер фракции, α – содержание частиц лено изменение размера донных отложений вдоль р. Большая Вязовка. Установлено, что вниз по течению происходит увеличение крупности частиц от мелкой пыли в верховьях до мелкого песка в нижнем течении в связи с увеличением транспортирующей способности потока. В составе биотопов рек преобладают серые илы (25– 100% в разных реках), заиленные глины (9–50%) и черные илы (9–25%) (рис. 1б).

Гидрохимическая характеристика. Для рек региона характерна высокая минерализация, что связано с засушливостью климата, засоленностью почв и сыртовских глин (сульфатами, хлоридами), а также дренированием грунтовыми водами коренных пород, представленных известняками и доломитами [16]. Минерализация воды рек в период исследований изменялась от 1.12 г/л (р. Вязовка) до 5.94 г/л (р. Ветлянка) (табл. 1), т.е. соответствовала уровню олигога-линных и мезогалинных вод. По соотношению главных ионов вода рек в летнюю межень относилась к хлоридному классу, натриево-калиевой группе. Содержание кислорода изменялось от 1.5 до 13.6 мг/л. Дефицит кислорода наблюдался на некоторых участках рек Домашка (1.5 и 2.7 мг/л) и Ветлянка (3.0 мг/л). Водородный показатель находился в диапазоне 7.3-8.9, т.е. преобладали значения рН, лежащие в области слабощелочных вод. Концентрации других химических показателей в воде рек изменялись в диапазонах: бихроматная окисляемость – 14-15 мгО/л, N-NO2, - 0.051-0.060 мг/л, N-NO3 – 0.023-0.081 мг/л, N-NH4 – 0.37-0.74 мг/л, Pобщ – 0.21-0.53 мг/л, Feобщ.– 0.19-0.23 мг/л, Cu – 2.4-2 щ . . 5 мкг/л, Ni – 0.80.9 мкг/л, Zn – 6.4-6.5 мкг/л, Pb – 1.8-1.8 мкг/л, Mn – 8.0-9.0 мкг/л, нефтепродукты – 0.03-0.032 мг/л, фенолы – 0.8-0.9 мг/л. Приоритетными загрязняющими веществами в воде рек являются: общий фосфор (до 2ПДК), азот аммонийный (до

2 ПДК), железо (до 2.5 ПДК) и медь (2.5 ПДК), что связано со смывом с полей азотсодержащих и фосфорных удобрений, сбросом сточных вод.

Состав и структура макрозообентоса: В донных сообществах рек установлено 95 видов, широко распространенных в бассейне Волги [23, 24, 25], из которых наибольшим таксономическим разнообразием характеризуются двукрылые (50 видов), моллюски (9 видов), олигохеты и поденки (по 8 видов). Наименьшее число видов (19) зарегистрировано в р. Вет-лянка, наибольшее – в р. Большая Вязовка (49 видов) (табл. 2). Подавляющее большинство (98%) таксонов, обитающих в реках, типичные лимнофилы, приуроченные к малопроточным участкам, заиленным грунтам и зарослям макрофитов, что обусловлено особенностями гидрологического режима рек, описанного нами выше. Так, в донных сообществах не зарегистрированы требовательные к высокой скорости течения и содержанию кислорода в воде личинки из отряда Plecoptera, а Ephemeroptera представлены исключительно лимнофильны-ми таксонами родов Caenis и Cloeon. Отмечается существенное обеднение фауны амфи-биотических насекомых отряда Trichoptera: установлено всего 4 вида, из которых Ecnomus tenellus (Rambur, 1842), Agrypnia pagetana Curtis, 1835 и Limnephilus fl avicornis (Fabricius, 1787) относятся к зарослевым формам, характерным для водохранилищ и прудов, часто загрязненных. Низкое таксономическое разнообразие фауны ручейников, наряду с другими факторами, может быть обусловлено повышенной минерализацией воды рек, угнетающей развитие типично пресноводных представителей этого отряда [26]. На участках рек с наиболее высоким уровнем минерализации (>3.16 г/л) представители Trichoptera и Ephemeroptera не выявлены, также как и в исследованных ранее мезогалинных реках - притоках оз. Эльтон [27].

Наибольшую частоту встречаемости в донных сообществах рек среди Diptera имеют хи-рономиды Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804) (62%) и Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918) (62%); среди Trichoptera - E. tenellus (16%), среди Ephemeroptera - Caenis horaria (Linnaeus, 1758) (6%), среди Hirudinea - Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) (18%), среди Mollusca - Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) (16%), среди Oligochaeta - Tubifex tubifex (Müller, 1773) (52%), среди Odonata - Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (12%), среди Coleoptera – Haliplus sp. (20%), среди Heteroptera - Micronecta sp. (14%), среди Crustacea - Asellus aquaticus (Linne, 1758) (24%), среди Megaloptera – Sialis sordida Klingstedt, 1932 (14%).

Большинство водотоков близки между собой по индексу видового сходства (рис. 2), таксономический состав макрозообентоса отличается монотонностью. Это объясняется очень низкой проточностью рек на всех обследованных участках и однообразием биотопов. По видовому составу выделяются р. Черная с наименьшим уровнем минерализации, что объясняется особенностями условий ее питания, а также наиболее протяженная р. Большая Вя-зовка, в нижнем течении которой наблюдается разгрузка подземных вод, и, отличающаяся, в этой связи, большим, чем другие реки, разнообразием биотопов.

Макрозообентос рек представлен эвригалинными таксонами, так как большинство зарегистрированных видов отмечены в реках Средней и Нижней Волги с минерализацией от 0.15 до 1.0 г/л [28]. Устойчивость к солености проявляют личинки хирономид Glyptotendipes barbipes , Paratanytarsus sp., Chironomus plumosus , Psectrocladius sordidellus , C. gr. sylvestris , T. pallidicornis , Corynoneura lacustris и стрекозы Cordulia aenea , обитающие в устье р. Ветлян-ка с уровнем минерализации 5.94 г/л. Следует отметить, что личинки хирономид родов Glyptotendipes, Paratanytarsus, Chironomus, Psectrocladius, Cricotopus, Tanytarsus, Corynoneura и стрекозы Cordulia aenea являются

Рис. 2. Дендрограмма сходства фауны макрозообентоса малых рек

Таблица 2. Таксономическая структура макрозообентоса малых рек

|

Река |

Ol |

Hi |

Ml |

Cr |

Ep |

Od |

He |

Pl |

Tr |

Co |

Ch |

Di |

прочие |

всего |

n |

|

Черная |

3 |

2 |

4 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

2 |

1 |

13 |

2 |

1 |

31 |

6 |

|

Домашка |

3 |

2 |

2 |

1 |

4 |

1 |

1 |

- |

3 |

4 |

16 |

3 |

1 |

41 |

9 |

|

Ветлянка |

3 |

1 |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

9 |

- |

- |

19 |

4 |

|

Большая Вязовка |

5 |

1 |

2 |

2 |

4 |

- |

1 |

- |

1 |

4 |

22 |

6 |

1 |

49 |

7 |

|

Сухая Вязовка |

2 |

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

16 |

1 |

1 |

30 |

6 |

|

Вязовка |

3 |

2 |

3 |

1 |

1 |

1 |

2 |

- |

1 |

1 |

20 |

2 |

1 |

38 |

6 |

|

Малая Вязовка |

3 |

1 |

2 |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

14 |

1 |

1 |

27 |

6 |

|

Кутуруша |

4 |

1 |

- |

1 |

- |

1 |

1 |

- |

1 |

1 |

12 |

3 |

1 |

26 |

6 |

|

Всего |

8 |

2 |

9 |

1 |

8 |

3 |

3 |

- |

3 |

6 |

39 |

11 |

2 |

95 |

50 |

Примечание: Ol – Oligochaeta, Hi – Hirudinea, Ml – Mollusca, Cr – Crustacea, Ep – Ephemeroptera, Od – Odonata, He – Heteroptera, Pl – Plecoptera, Tr – Trichoptera, Co – Coleoptera, Ch – Chironomidae, Di – прочие Diptera; прочие - водяные клещи, вислокрылки, гидры, паукообразные, нематоды, n – число отобранных проб.

постоянными обитателями мезогалинных рек бассейна оз. Эльтон [29].

Проведенный анализ не выявил достоверную статистическую зависимость (r = -0.21) видового богатства рек от величины минерализации воды в рассматриваемом диапазоне фактора: от 1.12 до 5.94 г/л.

Структура макрозообентоса малых рек характеризуется преобладанием по численности личинок хирономид и олигохет (до 95% от общей численности бентоса в р. Ветлянка), доля других групп гидробионтов не превышает 24% (р. Черная). Следует отметить увеличение доли олигохет в составе общей численности бентоса при возрастании уровня минерализации воды (рис. 3).

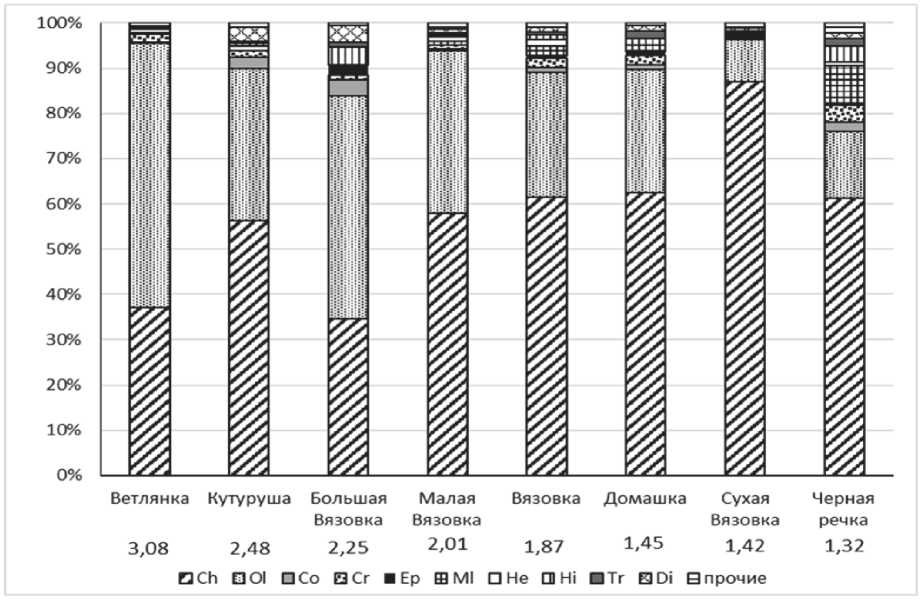

В донных сообществах доминируют виды с широкой экологической валентностью: олигохеты Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri , L. udekemianus и хирономиды Polypedilum nubeculosum, Procladius ferrugineus , Chironomus plumosus , Stictochironomus crassiforceps , Cricotopus gr. sylvestris . Степень доминирования отдельных таксонов, согласно значениям индекса Бергера-Паркера, изменялась в пределах 16-90% и была наиболее высокой в реках Сухая Вязовка и Вет-лянка (рис. 4).

Оценка качества воды. Значения EPT Index, рассчитанного для створов исследованных малых рек на всем их протяжении, были очень низкими и не превышали 2, тогда как для эталонных створов величина индекса EPT обычно находится в пределах 13-15 баллов [18, 25]. Индикаторы чистой воды - личинки веснянок - не были отмечены в составе донных сообществ, а среди отряда Ephemeroptera зарегистрированы исключительно представители семейств Caenidae и Baetidae, что характерно для умеренно и сильно загрязненных вод. Показатели индекса BMWP, широко применяющегося для оценки состояния рек на территории Европейского сообщества, изменялись от 2 до 35 баллов, что, согласно классификации, соответствовало «невысокому» и «плохому» качеству вод (рис. 4).

Индекс Шеннона на различных участках малых рек изменялся в широких пределах - 0.52-2.42 бит/экз., характеризуя воду рек как «загрязненную» и «грязную». Наименьшие значения индекса были отмечены в мезогалинной р. Ветлянка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гидроэкологическое состояние исследованных малых рек в пределах Сыртовой равнины Заволжья определяется сочетанием ряда основных факторов: подстилающих пород (мощный слой водоупорных глин), засушливого климата и антропогенного воздействия (распаханность водосбора, зарегулированность русла). В летний период реки пересыхают из-за недостаточного эрозионного вреза и отсутствия связи с грунтовыми водами. Описанная ситуация усугубляется устойчивым превышением испаряемости над осадками, что приводит к постепенному увеличению минерализации образовавшихся малопроточных водоемов в руслах рек. Безвозвратное изъятие речного стока на хозяйственные

Рис. 3. Соотношение основных таксономических групп макрозообентоса малых рек (% от общей численности); цифрами указан средний уровень минерализации рек

D„ 29-62 35-81 22-36 21-50 23-61 21-71 26-90 16-31

Рис. 4. Изменение значений индексов качества воды EPT , BMWP , индекса Шеннона H (min-max) и степени доминирования видов – DBP (min-max) на различных участках малых равнинных рек

нужды, смыв азотных и фосфорных удобрений с полей, дренирование засоленных почв оказывают завершающее отрицательное влияние на качество воды и доступность водных ресурсов. Все это ухудшает условия обитания гидробионтов, приводя к развитию эврибионтных видов макрозообентоса и выпадению из состава фауны реофильных таксонов и редких видов.

Список литературы Гидроэкологическая характеристика малых рек Сыртового Заволжья в условиях летней межени

- Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2016 год. М.: 2017. 70 с.

- Чибилев А.А. Степи северной Евразии. Екатеринбург, 1998. 192 с.

- Белозёров В.К. Страсти по воде//Россия в глобальной политике. 2009. Т. 7, № 3. С. 150-160.

- Матишов Г.Г., Голубева Н.И. Значение аридных и семиаридных зон в системе современного природопользования России//Современное состояние и технологии мониторинга аридных и семиаридных экосистем юга России. Ростов-на-Дону. Изд-во ЮНЦ РАН, 2010. С. 11-18.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2014 год. Самара, 2015. 297 с.