Гидрологическая система р. Ирелях и ее взаимодействие с промышленно-коммунальной инфраструктурой Мирнинского района, Республика Саха (Якутия)

Автор: Алексеев И. И., Тананаев Н. И., Короткий А. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Добыча полезных ископаемых (золото, алмазы или другие руды) открытым способом оказывает глубокое и многоаспектное негативное воздействие на водные экосистемы. Степень антропогенного преобразования водных экосистем зависит от масштаба воздействия, которое оценивается через водохозяйственные показатели, такие как объемы забора воды, целевое назначение водопользования, сброс сточных вод и их качество, а также развитие оборотного водоснабжения. В работе рассмотрены особенности техногенной трансформации гидрологической системы р. Ирелях – единственного источника хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Мирный, удовлетворяющего также технические нужды алмазодобывающего предприятия. Проанализировано возможное негативное влияние гидрологических процессов на инженерные сооружения. Выполнено сравнение гидрологических характеристик р. Ирелях до и во время техногенного воздействия, рассмотрены три основных техногенных фактора перераспределения стока: сработка Иреляхского водохранилища, сброс сточной воды канализационно-очистной станции г. Мирный и забор воды для драг прииска "Ирелях" Мирнинского ГОКа. Дана количественная оценка потерь воды на испарение с поверхности Иреляхского водохранилища и дражных полигонов в нижнем течении реки. Рассчитаны современные максимальные обеспеченные расходы воды дождевых паводков и пределы неопределенности данной оценки. Определены подходы к прогнозированию параметров гидрологической системы р. Ирелях в климате будущего.

Река Ирелях, гидрограф, гидропост, водоток, водосбор, кумулятивный график, весеннее половодье, осенний паводок, летний межень, the Irelyakh River, hydrograph, gauging station, watercourse, catchment, cumulative schedule, spring flood, fall flood, summer low water

Короткий адрес: https://sciup.org/142243487

IDR: 142243487 | УДК: 504.058 | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-103-118

Текст статьи Гидрологическая система р. Ирелях и ее взаимодействие с промышленно-коммунальной инфраструктурой Мирнинского района, Республика Саха (Якутия)

DOI:

Алексеев И. И. и др. Гидрологическая система р. Ирелях и ее взаимодействие с промышленнокоммунальной инфраструктурой Мирнинского района, Республика Саха (Якутия). Вестник МГТУ. 2025. Т. 28, № 1. С. 103–118. DOI:

*Institute of Natural Studies, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia; e-mail: , ORCID:

С обнаружением и промышленным освоением россыпных алмазов на р. Ирелях связано преобразование естественного водного режима реки и прилегающей водосборной территории, а также начало научного изучения этого водного объекта как части бассейна р. Вилюй ( Ксенофонтова и др., 2019; Наумова и др., 2013; Тихонова и др., 2024; Портыненко, 2021 ) и как территории расположения алмазной промышленности ( Мышляков и др., 2015; Янников и др., 2024; Долгих, 2021 ). Детально исследованы особенности гидрохимии и гидробиологии среднего и нижнего течения р. Ирелях, связанные с промышленным освоением. По данным гидрохимических исследований, для селитебной зоны характерно загрязнение реки органическими веществами (химическое потребление кислорода, перманганатная окисляемость), в промышленной зоне преобладают взвешенные вещества и ионы аммония. Развитие алмазодобывающей промышленности привело к изменению гидрохимического режима р. Ирелях: увеличилось содержание хлоридов, ионов натрия и общей минерализации из-за сброса минерализованных карьерных вод ( Наумова и др., 2013 ). В 2018 г. вследствие дождевого паводка редкой повторяемости произошел прорыв дамб дражных полигонов на р. Ирелях с прорывом загрязненных вод в реках Малая Ботуобия, Вилюй, и далее в р. Лена. После аварийного прорыва дражного полигона в 2018 г. качество воды ухудшилось по органолептическим показателям (цветность до 20 ПДК, мутность до 61 ПДК), а также по БПК5 (до 3,9 ПДК) и ХПК (до 4,5 ПДК) ( Ксенофонтова и др., 2019 ).

Гидробиологические исследования 2018 г. показали низкое видовое разнообразие водорослей (от 6 до 12 видов на участках р. Ирелях), однако к 2020 г. их количество увеличилось до 25 видов, что свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы после аварии, поскольку фитопланктон и фитоперифитон служат биоиндикаторами состояния водной среды ( Николаева и др., 2023 ) .

Гидрология реки рассматривалась ранее только как фон для изучения вопросов региональной гидрогеологии или гидрохимии. Гидрологические наблюдения на р. Ирелях начали вести с 1956 г. параллельно с геологическими экспедициями, проводившими поиск и разведку месторождений алмазов. Такие наблюдения имели временный характер, поскольку требовалось за короткий период (3–5 лет) собрать гидрологические данные для промышленных нужд. В период с 1957 по 1962 гг. русло р. Ирелях претерпело значимые антропогенные изменения в связи с зарегулированием стока для водохранилища и алмазных драг, водный режим также был трансформирован.

Промышленное освоение рек и их водосборов опирается на сведения о гидрологическом режиме, который определяет пределы техногенного преобразования естественных гидрологических систем. Взаимодействие речной системы и промышленных объектов происходит не только в форме использования водных ресурсов и инженерного влияния на водный баланс реки, но и в форме воздействия водотока на промышленные сооружения, например, при затоплении территории или иных проявлениях негативного воздействия речных вод. Кроме того, регулирование стока приводит к изменению среды обитания для многих видов, нарушая их жизненные циклы. Наименее адаптированные к изменениям гидрологического режима виды могут исчезнуть. Загрязнение водоемов вызывает изменение химического состава воды, что также негативно сказывается на обитателях водоемов.

Таким образом, комплексная оценка взаимодействия гидрологической системы р. Ирелях и промышленной инфраструктуры требует информации о гидрологическом режиме реки, который остается слабо исследованным. Несмотря на значимость гидрологических процессов для устойчивого функционирования водохозяйственной системы р. Ирелях, на данный момент практически полностью отсутствуют данные наблюдений и других специализированных исследований.

Целью исследования является количественная оценка современных параметров гидрологической системы р. Ирелях, а также установление особенностей ее взаимодействия с техногенными объектами в условиях интенсивного промышленного освоения водосбора и русла реки.

Район и объект исследования

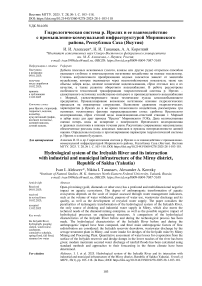

Объектом исследования является река Ирелях (Иирэлээх), расположенная в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия), где в среднем ее течении построен г. Мирный (рис. 1). Река берет начало на высоте 395 м, протекает между Вилюйским и Приленским плато в направлении с запада на восток и впадает в р. Малая Ботуобия с левой стороны. Общая протяженность реки 112 км, площадь водосбора 829 км2. Ирелях относится к рекам со снеговым питанием, характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью, нередко прерываемой дождевыми паводками. Весеннее половодье начинается в конце апреля – начале мая, с началом интенсивного снеготаяния. Расходы воды достигают 10–15 м3/с, начинается заполнение Иреляхского водохранилища и перелив воды через гребень водосброса. Максимальные расходы половодья приходятся на 15–25 мая, иногда на начало июня. Летне-осенняя межень наступает в конце июня – начале июля, меженный сток (июль – октябрь), как правило, составляет от 1 до 10 % от годового. В отдельные дождливые годы наблюдается прохождение значительных дождевых паводков, и доля летнего стока увеличивается. Осенью после перехода температуры воздуха через 0 °С наблюдается резкое уменьшение уровней и расходов воды (Зелинская и др., 2009). Ледовые явления отмечаются со второй половины сентября, когда появляются первые забереги. Ледяной покров устанавливается в октябре, сначала на притоках, затем на основной реке. Зимой (ноябрь – апрель) естественный сток р. Ирелях полностью прекращается в результате перемерзания, что происходит в конце ноября – начале декабря. Ледостав продолжается по апрель включительно. Толщина льда в районе плотины Иреляхского водохранилища и на плесах составляет 0,85 м, местами в результате образования наледей толщина льда достигает 1,7 м1.

Рис. 1. Карта-схема водосборной площади р. Ирелях. Автор: Алексеев И. И. Fig. 1. Location map of the Irelyakh River catchment area. Author: Alekseev I. I

Долина реки шириной до 4,5 км имеет в основном корытообразную форму, выработанную в осадочных и изверженных породах палеозойского и мезозойского возраста. Русло реки сильно меандрирует по всей длине. В среднем течении река зарегулирована водохранилищем, ниже которой русло полностью преобразовано деятельностью драг (рис. 1).

История изучения гидрологического режима р. Ирелях начинается в 1956 г., когда был основан первый гидрологический пост р. Ирелях – пос. Мирный. В состав наблюдений входили измерения уровня, температуры и расхода воды, определялись гидрохимические показатели, изучался ледовый режим. В сентябре 1957 г. в связи с началом строительства плотины в 5,6 км от устья реки открывается еще один гидропост, а к 1958 г. на реке уже насчитывается пять гидропостов. Посты располагались в следующем порядке: первый пост – в 38,7 км от устья в верхнем бьефе водохранилища; второй – в 30,2 км от устья; третий – в пос. Мирный, где в районе водпоста река была зарегулирована четырьмя водоудержательными плотинами; четвертый – в 5,6 км от устья; пятый – в 2,7 км от устья, он работал только с мая по июль 1958 г. В этот период была построена временная плотина в створе первого гидропоста, а к сентябрю 1958 г. Иреляхское водохранилище уже было заполнено водой. В 1959 г. все гидропосты были закрыты; гидропост, расположенный в пос. Мирный, был перенесен на 6 км выше по течению, где проработал еще три года и также закрылся2.

Материалы и методы исследования

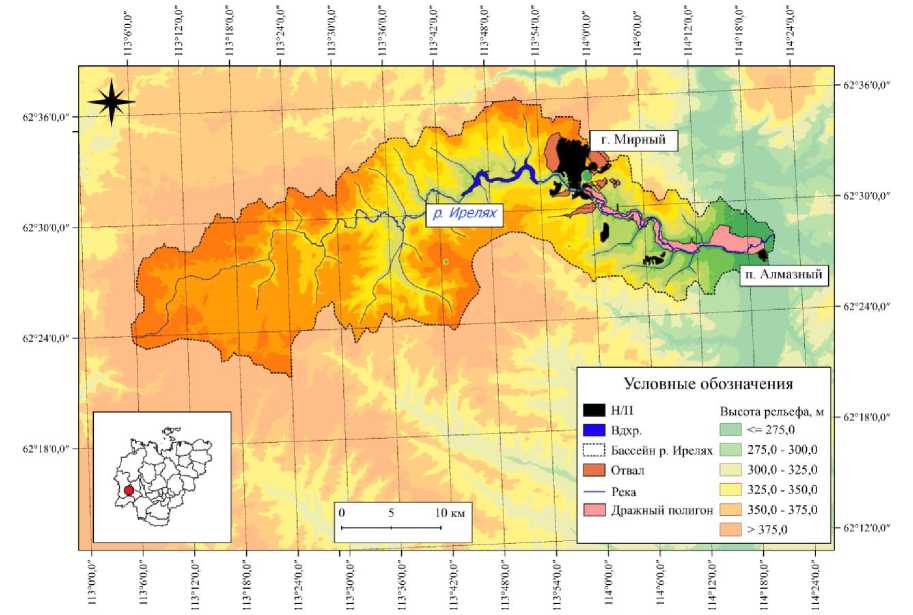

В работе использованы данные гидрологических наблюдений на постах Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), опубликованные в Автоматизированной информационной системе государственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО, URL: , а также собственные результаты гидрологических исследований, полученные в 2024 г. Полевые исследования включали натурные обследования, разбивку гидрологических створов, нивелировку морфостворов, промерные работы, а также измерение расхода воды в ключевых точках по методу "скорость – площадь" (Клименко, 2021) с использованием гидрометрической вертушки ИСВП-ГР-21М1. Всего измерены расходы воды по 7 створам, расположение которых показано на рис. 2. Использованы также архивные данные Якутского УГМС3, Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (Ленское БВУ Росводресурсов), фондовые материалы Мирнинского НГОК АК "АЛРОСА", ООО "ПТВС", ООО "ИТЭЛЬ".

Рис. 2. Карта-схема расположения на р. Ирелях гидрологических створов, в которых проводились наблюдения в 2024 г. Источник: URL:

Fig. 2. Location map of hydrological sites on the Irelyakh River where observations were made in 2024.

Source: URL:

Гидрологические расчеты выполнены в соответствии с действующими нормами СП 33-101-2003 "Определение основных расчетных гидрологических характеристик"4 с привлечением справочных сведений, приведенных в Методических рекомендациях по определению расчетных гидрологических характеристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений5 и недействующих на данный момент СНиП 2.01.14-83 "Определение расчетных гидрологических характеристик"6. В расчетах максимального расхода дождевых паводков использованы формулы типа I и II (эмпирические редукционные) при наличии и отсутствии рек-аналогов, для подготовки исходных данных использовалась программа "Гидрорасчеты". Расчет испаряемости выполнен по формуле Н. Н. Иванова без учета скорости ветра, примененной к среднедекадным значениям температуры и относительной влажности воздуха, как это сделано в работах ( Поддубский, 2015 ; Семенова, 2019 ).

Результаты исследований

История техногенного преобразования водного стока р. Ирелях

В промышленном освоении и преобразовании естественной гидрологической системы р. Ирелях выделяется три этапа.

Первый этап соответствует периоду естественного русла – до 1956 г. включительно; его характеризуют данные наблюдений 1956 г. – единственного года, когда состояние реки еще было естественным, эти данные принимаются как фоновые.

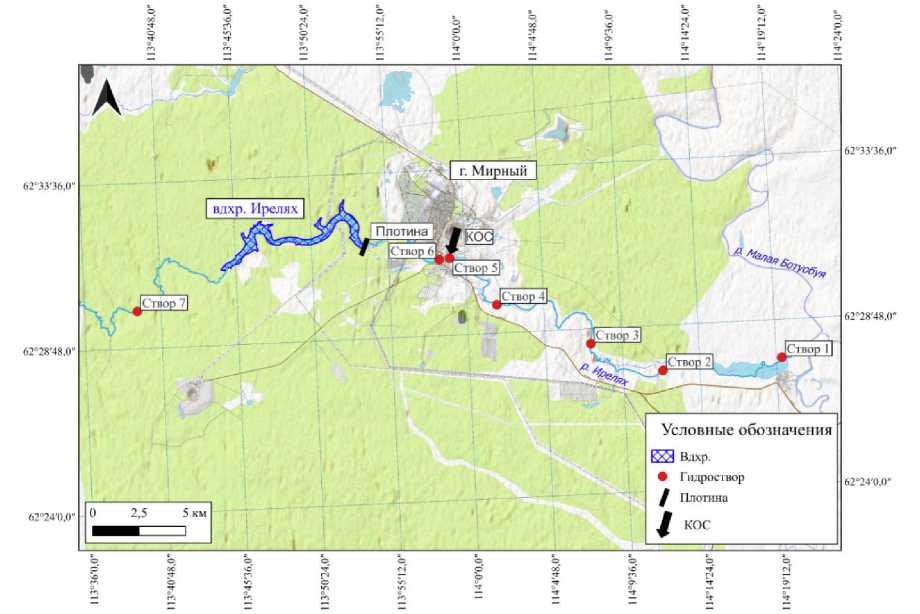

Второй этап – период строительства плотин для водохранилища и алмазных драг (1957–1958 гг.). За эти два года, начиная со среднего течения р. Ирелях и до ее устья, русло реки было зарегулировано водоподъемными плотинами и временной плотиной Иреляхского водохранилища, что повлияло на водный режим водотока (рис. 3).

1956 ...... 195 7 — • 195 5

Рис. 3. Кумулятивный график суточных расходов воды на гидрологических постах р. Ирелях – пос. Мирный в 1956–1958 гг.

Fig. 3. Cumulative graph of daily water discharge of the Irelyakh River at Mirny settlement in 1956–1958

Годовой объем стока р. Ирелях в 1956–1958 гг. заметно различается, однако это связано, вероятно, с разной водностью лет. Гидрологические наблюдения в Республики Саха (Якутии) в конце 1950-х гг. были редки, однако на постах в западной и северо-западной Якутии, по которым данные доступны: Вилюй – Сунтар, Марха – Чумпурук, Оленек – Оленек, Малая Куонамка – Джалинда, годы по водности располагались в той же последовательности, что и на рис. 3; 1956 г. был наиболее маловодным.

В 1956 г. весеннее половодье началось во второй половине мая, было невысоким, сменилось летней меженью, которая продолжалась до первой декады августа. Дождевые паводки наблюдались на реке до первой декады сентября и составили около половины суммарного годового стока. С конца ноября до начала мая сток прекращается в результате перемерзания. В 1957–1958 гг. отмечается более раннее начало половодья, увеличение объема стока весеннего периода и снижение вклада дождевых паводков. Можно предположить, что часть пиков дождевых паводков в эти годы была срезана накоплением воды за временной плотиной. Гидроузел на реке Ирелях был введен в эксплуатацию 30 сентября 1964 г.

Третий этап (с 1959 г. по настоящее время) характеризуется наиболее интенсивным влиянием промышленного освоения на водный режим реки. В 1959 г. силами самоуправления "Драгстроймонтаж" началось строительство алмазных драг, уже в 1960 г. вступила в строй драга № 201, годом позже начала промывку песков драга № 202 ( Вечерин, 1968 ). После продолжительного перерыва в 2004 г. была введена в эксплуатацию драга № 203 обогатительного комплекса Мирнинско-Нюрбинского ГОКа АК "АЛРОСА" (МНГОК АК "АЛРОСА")7. В результате работы драг морфология русла р. Ирелях на участке от плотины Иреляхского водохранилища до устья полностью трансформирована и представляет собой эксплуатируемые в период открытой воды дражные полигоны, охватывающие всю речную долину (русло, пойму и террасы). Дражные полигоны фактически являются мелкими водохранилищами, на которых работают драги прииска "Ирелях" МНГОКа. Таким образом, сток р. Ирелях уже более 60 лет зарегулирован в среднем и нижнем течении гидротехническими сооружениями различного назначения, а река в связи с антропогенным воздействием потеряла первоначальный облик ( Сафронов и др., 2009 ).

Современная структура водохозяйственной системы р. Ирелях

На современном этапе освоения р. Ирелях – водохозяйственная система, в которой речной сток зарегулирован гидротехническими сооружениями, отводится для нужд водопользователей и возвращается в русло, извлекается из водного баланса в связи с дополнительным испарением с поверхности искусственных водоемов. Степень трансформации естественного состояния реки определяется уровнем и интенсивностью антропогенных воздействий, которые оцениваются через призму водохозяйственных показателей: количество забранных вод, целевые виды использования и доли изъятия водных ресурсов, объемы сброса сточных вод и др. ( Рыбкина, 2023 ).

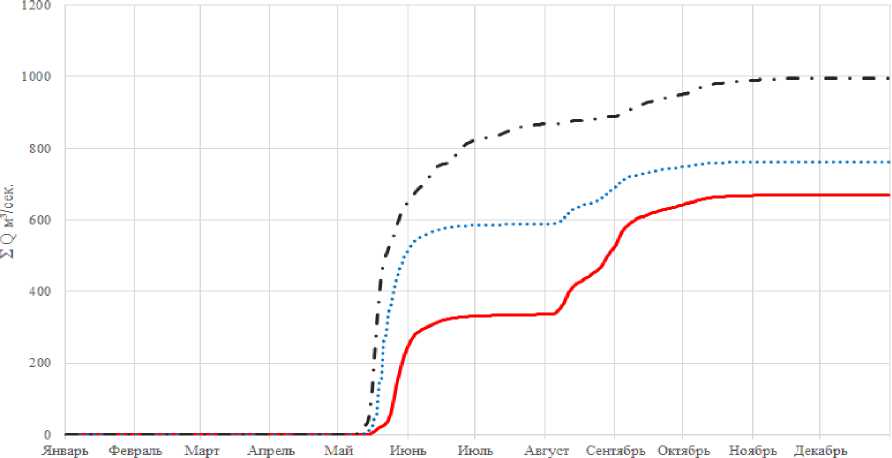

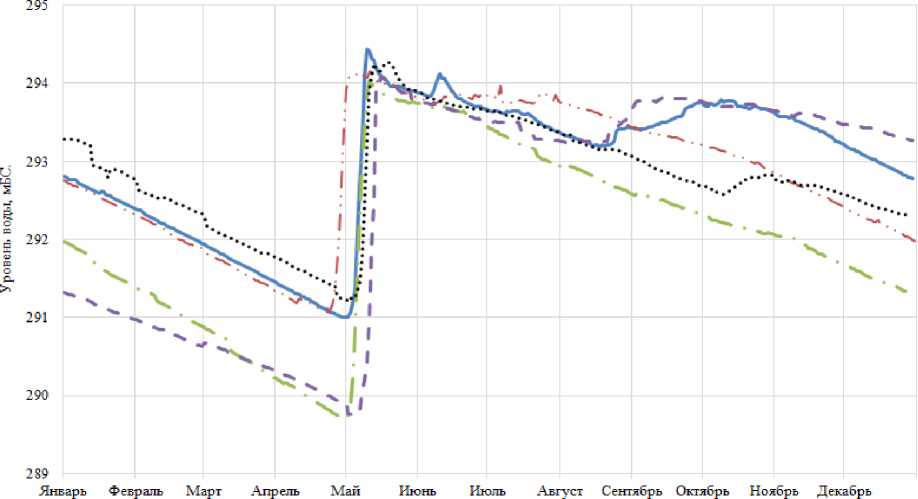

Водоснабжение промышленно-коммунальной инфраструктуры потребовало регулирования естественного стока р. Ирелях. В настоящее время водный режим реки определяется графиком работы Иреляхского гидроузла (рис. 4). Полезный объем Иреляхского водохранилища составляет 15,3 млн м3 при нормальном подпорном уровне (НПУ) 293,63 м. Основной период аккумуляции – первая половина мая, когда уровень воды поднимается до отметок выше НПУ, после чего наступает длительная фаза сработки с возможностью "срезки" и аккумуляции воды отдельных дождевых паводков (рис. 4). Гидроузел был построен по Принципу I СП 25.13330.20208 (с сохранением мерзлых грунтов в основании), что привело со временем к оттайке грунтового основания и переходу на принцип работы с талым основанием ( Долгих, 2021 ); наблюдается фильтрация под основанием плотины с интенсивностью 1 000 м3/ч.

2019 --- 2020 --- 2021 --2 022 ...... 2023

Рис. 4. Режим работы Иреляхского водохранилища в разные годы Fig. 4. Operation modes of the Irelyakh reservoir in different years

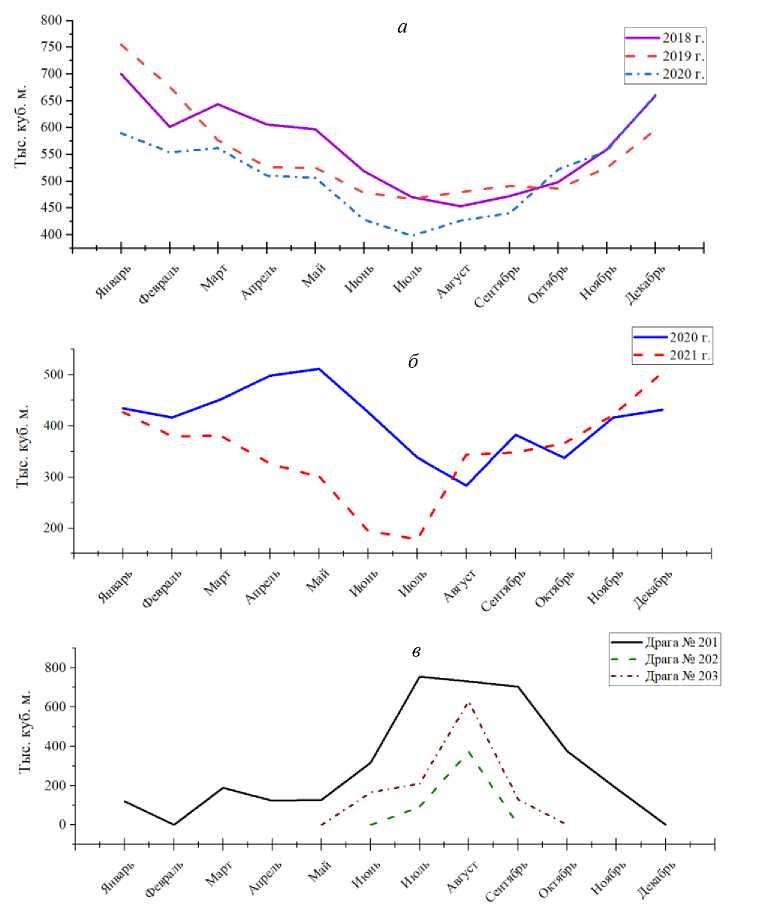

Весеннее половодье на р. Ирелях проходят в конце апреля – начале мая, среднегодовой объем стока весеннего половодья равен примерно 54 млн м3 (90 % от среднегодового стока). Значительный объем половодья стока идет на заполнение водохранилища либо проходит транзитом через левобережный водосброс. В зимний период происходит сработка водохранилища для удовлетворения нужд водопользователей, в первую очередь – для коммунально-питьевого водоснабжения потребителей г. Мирный. Централизованное водоснабжение на территории муниципального образования г. Мирный осуществляет единственная ресурсоснабжающая организация ООО "ПТВС", которая осуществляет забор воды из Иреляхского водохранилища9. Объем водозабора показан на рис. 5, а . Годовой объем водозабора в среднем составляет 6,5 млн м3, среднесуточный отбор – 17800 м3/сут, что соответствует расходу 0,206 м3/с.

ООО "ПТВС" также производит сброс очищенных вод в 2,9 км ниже гидроузла, в районе обогатительной фабрики № 5; максимальные сбросы приходятся на зимний период, а в летнюю межень сброс сточных вод уменьшается (рис. 5, б ). Объем годового сброса за 2020 г. составил 4,9 млн м3, а за 2021 г. – 4,2 млн м3. Таким образом, потери на сети составляют около 30 %, что примерно соответствует средним федеральным значениям. Сбрасываемые воды не очищаются нормативно. Исследования качества сбрасываемых сточных вод, проведенные сотрудниками учебно-научной лаборатории "Комплексного анализа техногенных нарушений среды" при Политехническом институте (филиале) СВФУ им. М. К. Аммосова, показали превышение допустимых норм следующих показателей: БПК – на 87 %, взвешенных веществ – на 66,5 %, общего фосфора – 180 % и азота – на 72 % ( Бебихов и др. 2024 ), что характерно для коммунальных стоков.

Рис. 5. График объема забора и сброса воды на р. Ирелях: а – объем забора воды из водохранилища; б – объем сброса сточной воды канализационно-очистной станции (КОС); в – объем воды, используемой драгами Fig. 5. Graph of intake and discharge water volume on the Irelyakh River:

а – volume of water intake from the reservoir; б – volume of wastewater discharge by the sewage treatment plant; в – volume of water used by dredges

Ниже участка сброса сточных вод производится отвлечение стока р. Ирелях для поддержания уровня воды в котлованах алмазодобывающих драг Мирнинского НГОК. Объемы забранной воды за 2022 г. в разбивке по месяцам представлены на рис. 5, в . Из трех имеющихся драг наибольшее потребление воды имеет драга № 201. Основной объем воды отводится в период открытого русла, когда меженный сток, как правило, крайне незначителен. Максимальный забор воды происходит в период летне-осенней межени

(пик приходится на август), когда интенсивно работают все три драги. Общий объем забранной воды трех драг с июня по сентябрь составил 4,1 млн м3, что близко к годовому объему сброса КОС.

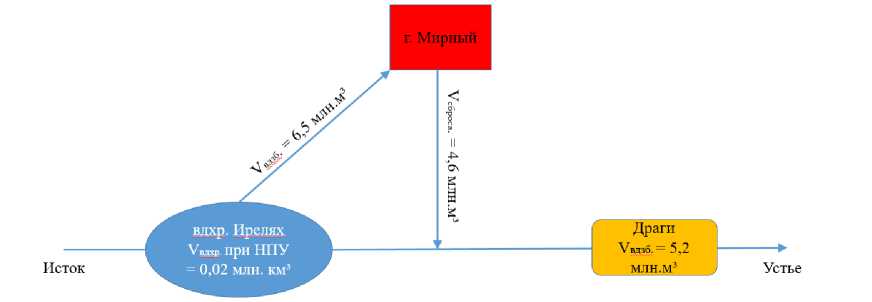

Таким образом, водный сток р. Ирелях подвергается антропогенной трансформации под влиянием трех факторов (рис. 6): (1) годовой отбор воды из Иреляхского водохранилища: 6,5 млн м3; (2) сброс очищенной сточной воды через КОС г. Мирный: 4,6 млн м3, а также потери на сети ЖКХ; (3) отвлечение речных вод для поддержания условий работы драг: 5,2 млн м3. В результате сброса сточных вод в нижнем течении реки отмечается подрусловой сток, в связи с чем в устьевой части реки наблюдаются наледи.

Рис. 6. Схема распределения объемов стока р. Ирелях Fig. 6. Scheme of distribution of Irelyakh River runoff volumes

Приведенные обобщенные цифры подтверждаются данными натурных наблюдений 2024 г. на семи наблюдательных створах в среднем и нижнем течении реки (см. рис. 2). Минимальный расход воды, равный 0,186 м3/с, наблюдается в створе № 7 – на фоновом участке реки. Ниже Иреляхского гидроузла, в створе № 6 (выше сброса КОС) расход воды составил 0,690 м3/с; в створе № 5, ниже сброса КОС – 0,869 м3/с, что определяет объем сброса КОС в момент измерений 0,179 м3/с, или 15 470 м3/сут, это сопоставимо с показателями прошлых лет. Максимальный расход воды (2,222 м3/с) отмечен в створе № 4, в приустьевом створе № 1 он равен 1,631 м3/с. Потеря стока на приустьевом участке р. Ирелях составила 0,405 м3/с, расходуемых на водозабор для драг прииска "Ирелях" Мирнинского ГОКа и испарение с поверхности дражных котлованов.

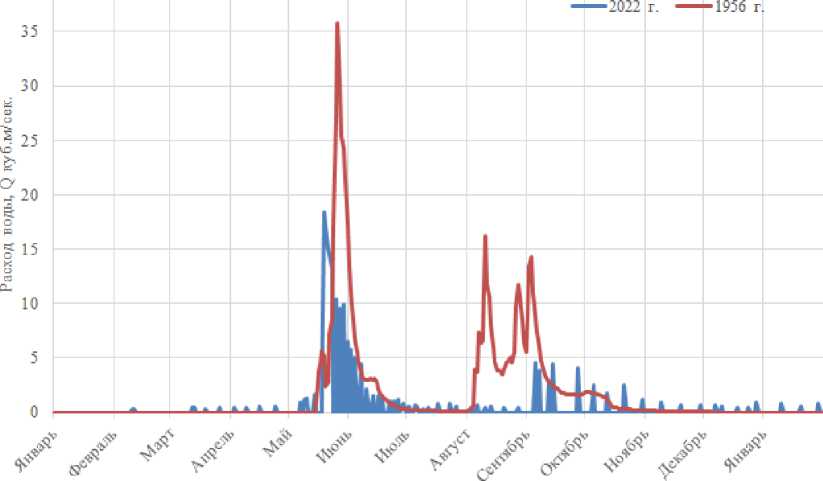

Современные колебания водного стока р. Ирелях охарактеризованы по данным многократных измерений расхода воды в 2022 г. в створе № 6 в 0,6 км выше КОС г. Мирный (см. рис. 2), и сопоставлены с историческими данными (рис. 7).

Рис. 7. Гидрограф р. Ирелях

Fig. 7. Hydrograph of the Irelyakh River

Максимальный расход воды на пике весеннего половодья 2022 г. оказался почти в два раза ниже маловодного 1956 г., что связано с аккумуляцией воды в Иреляхском водохранилище и, в меньшей степени, водозабором для нужд г. Мирный. Дождевые паводки 2022 г. также оказались значительно меньше по водности, чем в фоновом 1956 г. Основные изменения касаются зимнего стока, где в 2022 г. наблюдается русловой сток подо льдом, тогда как в 1956 г. река перемерзала до дна. Поскольку створ № 6 расположен выше сброса КОС, предполагается, что этот расход воды обеспечивается фильтрацией воды в талом основании плотины Иреляхского гидроузла до 1 000 м3/ч ( Долгих, 2021 ).

Испарение с открытой водной поверхности

Потеря воды с открытой поверхности Иреляхского водохранилища и хорошо прогреваемых дражных котлованов безвозвратно извлекает воду из оборота, что относится к элементам техногенной трансформации водного баланса исследуемого водотока. В данной работе декадный слой испарения с водной поверхности (испаряемость) рассчитан для периода с 2018 по 2024 гг. по данным авиационной метеорологической станции гражданской – Мирный (Мирный АМСГ), Якутского УГМС по формуле Н. Н. Иванова

Е 0, д = 0,061 · (25 + t )2 · (1 – 0,01β), (1)

где t – среднедекадная температура воздуха, °С; β – среднедекадная относительная влажность воздуха, %.

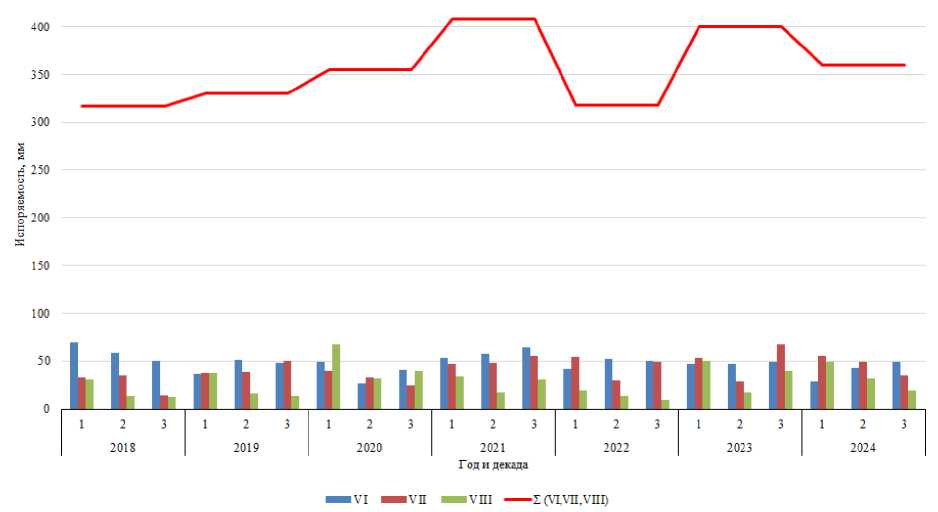

Расчет выполнен по данным за летний сезон, с июня по август, и не учитывает возможное испарение в первые дни сентября. Самый жаркий месяц лета – июль, редко – июнь (2018 г.); самый прохладный – август. Наибольшая испаряемость наблюдается в июне, по сочетанию высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности; только в 2023–2024 гг. максимальная испаряемость отмечена в июле. Суммарная испаряемость за летний сезон равна 355 мм в среднем, варьируя от 317 мм (2018 г.) до 408 мм (рис. 8), что сопоставимо со среднегодовой суммой осадков за тот же период, 329 мм, и значительно больше средней суммы летних осадков, 149 мм. Среднее отношение испаряемости к осадкам равно 1,17 и в отдельные годы составляет от 0,8 в 2018 г. до 2,2 в 2021 г., когда над территорией западной Якутии наблюдался минимум циклонов и отмечалась катастрофическая горимость лесов ( Игнатьева и др., 2024 ).

м ст Мирный АМСГ

Рис. 8. Суммарная летняя и декадная испаряемость в районе метеостанции Мирный (АМСГ) в период с 2018 по 2024 г., рассчитанная по формуле Н. Н. Иванова, уравнение (1)

Fig. 8. Total summer and decadal evaporation in the area of the Mirny meteorological station (AMSG) in the period from 2018 to 2024 calculated using the formula of N. N. Ivanov, equation (1)

Полученные результаты позволяют оценить суммарный объем потерь на испарение с искусственных водоемов Мирнинского промышленного района. Принимая площадь зеркала Иреляхского водохранилища при нормальном подпорном уровне (НПУ) равной 4,0 км2 ( Разработка…, 2013 ), потери на испарение с его поверхности нами оценены в 1,42 млн м3, что сопоставимо с потерями на сетях жилищно-коммунального хозяйства г. Мирный (см. выше). Потери на испарение частично компенсируются выпадением осадков на водное зеркало, объем которых равен 0,6 млн м3.

Площадь дражных котлованов меняется от года к году, поэтому в расчетах было принято максимальное значение для многоводного периода, равное 9,0 км2; потери на испарение с их поверхности за летний сезон составляют 3,2 млн м3, или свыше 60 % от объема водоотведения на заполнение данных водоемов – 5,2 млн м3, при сумме летних осадков 1,34 млн м3. Полученную оценку испаряемости с поверхности дражных водоемов считаем заниженной, поскольку данные водные объекты имеют, как правило, высокую мутность, вследствие чего сильнее нагреваются и более активно испаряют. Кроме того, в приведенных расчетах не учитывается ветровое воздействие, которое также способствует интенсивному испарению.

Максимальные расходы дождевых паводков на р. Ирелях

Инженерные гидротехнические сооружения, обеспечивающие освоение территории Мирнинского промышленного района, одновременно являются источниками значимых гидрологических рисков, уровень опасности которых возрастает в условиях современных климатических изменений. В августе 2018 г. размыв дамб дражных котлованов на р. Ирелях в результате высокого дождевого паводка привел к загрязнению вод самой р. Ирелях, а также нижерасположенных рек Малая Ботуобия, Вилюй и Лена. По распространенному мнению, к переполнению котлованов и прорыву ограждающих дамб дражных котлованов привели интенсивные дождевые осадки, в связи с чем возникает задача оценки современных обеспеченных максимальных расходов дождевых паводков и их прогноза в климате будущего.

При отсутствии гидрометрических наблюдений на реках с площадью водосбора свыше 200 км2 актуальный СП 33-101-200310 рекомендует в расчетах максимальных расходов дождевых паводков пользоваться эмпирическими редукционными формулами типа I при наличии рек-аналогов, формулами типа II – при отсутствии рек-аналогов (Таблица Б.7 СП 33-101-2003). Нами выполнены расчеты по обеим формулам, что необходимо для оценки неопределенности данной гидрологической характеристики.

Наблюдательная сеть в районе исследований редкая, гидрологические посты расположены в основном на главной реке Вилюй и в зоне подпора от Вилюйского водохранилища; на большинстве постов ряды наблюдений имеют недостаточную длину. Для расчета по формуле типа I подобрана река-аналог: р. Кемпендяй в створе пос. Кемпендяй, данные по которой доступны за период с 1945 г. Формула типа I (формула 7.14 СП 33-101-2003)11

Q p % = q p % a · φ м · (δδ 2 /δ а δ 2 а ) · А , (2) где Q p % – максимальный срочный расход воды дождевого паводка заданной вероятности превышения р , м3/с; qp % a – модуль максимального срочного расхода воды реки-аналога заданной вероятности превышения р , м3/(с·км2); φ м – коэффициент, учитывающий редукцию максимального модуля стока дождевого паводка с увеличением размера водотока; δ и δ а – поправочные коэффициенты, учитывающие регулирующее влияние озер на неизученной реке и реке-аналоге; δ2 и δ 2 а – поправочные коэффициенты, учитывающие регулирующее влияние болот и заболоченных территорий на неизученной реке и реке-аналоге; А – площадь водосбора, км2. Характеристики водосбора и гидрологического режима в створе р. Кемпендяй – пос. Кемпендяй, необходимые для расчета, приведены в табл. 1. Расчетные значения параметров, входящих в уравнение (2), приведены в табл. 2.

Таблица 1. Основные гидрологические и гидрографические характеристики бассейна р. Кемпендяй в створе пос. Кемпендяй

Table 1. Basic hydrological and hydrographic features of the Kempendiay River basin at Kempendiay cross-section

|

Обеспеченность |

|||

|

0,1 % |

1 % |

2 % |

|

|

Q p % а |

81,5 |

55,8 |

47,6 |

|

Аа , км2 |

1290 |

||

|

А оз , % |

0,7 |

||

|

А б , % |

0,2 |

||

Значение показателя степени n определено согласно рекомендациям Приложения В СП 33-101-200312 как тангенс угла наклона линейной зависимости q 1% = f ( A ), построенной в двойных логарифмических координатах, по данным о модуле стока q 1% на близлежащих гидрологических постах. Значение параметров С и β принято по рекомендациям п. В.10 Приложения В.

Формула типа II (формула 7.21 СП 33-101-2003)

Qp % = q 200·(200/ A ) n ·δδ2δ3·λ p %· A , (3)

где q 200 – модуль максимального срочного расхода воды дождевого паводка ежегодной вероятности превышения 1 %, приведенный к площади водосбора 200 км2 при δ = δ2 = δ3 = 1; δ3 – поправочный коэффициент, учитывающий изменение параметра q 200 с увеличением средней высоты водосбора в горных и полугорных районах; λ p % – переходный коэффициент от максимальных срочных расходов воды ежегодной вероятности превышения 1 % к значениям другой вероятности превышения. Значение параметра δ3 = 1 принято, поскольку территория не относится к горным и полугорным. Результаты расчета по формуле типа II приведены в табл. 3.

Таблица 2. Вычисление максимального срочного расхода воды дождевого паводка р. Ирелях в верхнем бьефе Иреляхского водохранилища по формуле типа I

Table 2. Calculation of maximum water discharge of rain floods for the Irelyakh River upstream of the Irelyakh Reservoir using Type I equation

|

Параметр |

Формула |

Обеспеченность |

Номер |

Источник |

||

|

0,1 % |

1 % |

2 % |

||||

|

q p % a |

q p % a = Q p % а / А а |

0,0632 |

0,0433 |

0,0369 |

(7.15) |

СП 33-101-200313 |

|

n |

0,32 |

Прил. B |

||||

|

η ф |

η ф = LA a 0,56 /L a A0,56 |

0,77 |

(7.16) |

|||

|

φ м |

φ м = ( А а / А ) n |

1,20 |

(7.17) |

|||

|

С |

0,11 |

Методические рекомендации, 200914 |

||||

|

δ |

δ = 1/(1 + CA оз ) |

0,910 |

(8.6) |

|||

|

δ а |

δ а = 1/(1 + CA оз, а ) |

0,929 |

(8.6) |

|||

|

β |

0,5 |

|||||

|

δ2 |

δ 2 = 1 – β·lg(0,1· A б + 1) |

0,994 |

(8.8) |

|||

|

δ 2 а |

δ 2 а = 1 – β·lg(0,1· A б , а + 1) |

0,996 |

(8.8) |

|||

|

Q p % |

Уравнение (2), створ ГЭС |

46,5 |

31,9 |

27,2 |

(7.14) |

СП 33-101-200315 |

|

Q p % |

Уравнение (2), створ 1 |

65,8 |

40,3 |

38,4 |

(7.14) |

|

Таблица 3. Вычисление максимального срочного расхода воды дождевого паводка р. Ирелях в верхнем бьефе Иреляхского водохранилища по формуле типа II

Table 3. Calculation of maximum urgent water discharge of rain floods for the Irelyakh River in the upper pool of Irelyakh Reservoir using Type II equation

|

Параметр |

Формула |

Обеспеченность |

Номер |

Источник |

||

|

0,1 % |

1 % |

2 % |

||||

|

q 200 |

Региональная карта |

0,22 |

Прил. В |

СП 33-101-200316 СНиП 2.01.14-8317 |

||

|

n |

0,32 |

Прил. B |

||||

|

δ 3 |

1,0 |

п. 7.42 |

||||

|

λ p % |

λ p % = Qp % / Q 1% |

1,475 |

1,0 |

0,85 |

(7.22) Прил. 20 |

|

|

Q p % |

Уравнение (3), створ ГЭС |

122 |

82,5 |

70,1 |

(7.21) |

|

|

Q p % |

Уравнение (3), створ 1 |

154 |

104 |

88,7 |

(7.21) |

|

Обсуждение и результаты

Климатические изменения ближайших десятилетий, как ожидается, приведут к росту температуры воздуха во все сезоны года при значительной неопределенности относительно годовой суммы осадков, а также к увеличению повторяемости экстремальных явлений, в том числе – дождевых событий редкой обеспеченности (вероятности превышения), и вслед за этим – к росту ущерба от быстрых дождевых наводнений (Dottori et al., 2018). Ожидаемое повышение температуры воздуха приведет к увеличению потерь на испарение, что приведет к дальнейшей трансформации водного режима р. Ирелях. В этой связи в данной работе выполнен расчет испарения с открытой водной поверхности максимальных расходов дождевых паводков р. Ирелях в современных климатических условиях; эти данные могут послужить "базовыми линиями" для прогноза климатических изменений в бассейне р. Ирелях и их гидрологических последствий. Однако в прогнозировании гидрологических характеристик имеются значительные методические сложности.

Современные оценки указывают на интенсивное увеличение среднегодовой температуры воздуха, от +0,3 до 0,4 °С/10 лет и годовой суммы осадков – от 8 до 12 мм/10 лет, на территории Республики Саха (Якутии) в период с 1966 по 2016 гг. ( Горохов и др., 2018 ). Потенциальные гидрологические последствия климатических изменений для антропогенно-преобразованной гидрологической системы бассейна р. Ирелях заключаются в увеличении среднедекадной температуры воздуха, приводящей к росту испаряемости с открытой водной поверхности, который отчасти будет скомпенсирован возрастающим количеством осадков. Ожидаемые величины испарения с водной поверхности и водопотерь могут быть рассчитаны с применением формулы Н. Н. Иванова по данным о прогнозной среднедекадной температуре воздуха, полученной из данных глобального климатического моделирования для заданного сценария и временного среза. Аналогично может быть рассчитано поступление воды с атмосферными осадками, что позволяет интегрально оценить техногенное влияние на водный баланс р. Ирелях в климате будущего.

Максимальный расход дождевых паводков, определенный по редукционным формулам двух типов, различается более чем в два раза, что свидетельствует о сложности учета пространственной изменчивости основных гидрологических характеристик в слабоизученных районах. Бассейн-аналог – р. Кемпендяй – расположен на 250 км восточнее бассейна р. Ирелях, в направлении аридизации регионального климата. Известно, что над западной Якутией летние циклоны наблюдаются чаще, чем в центральных и южных районах республики ( Игнатьева и др., 2024 ), и, как следствие, дождевые осадки имеют бóльшую повторяемость. Принятое в расчете значение модуля максимального стока q 200 = 0,22 м3/(с·км2) значительно больше, чем рассчитанное для створа р. Кемпендяй – пос. Кемпендяй, q 200 = 0,09 м3/(с·км2), и соответствует близрасположенным постам, использовать которые в качестве рек-аналогов невозможно по причине непродолжительных наблюдений (в среднем менее 30 лет). На наш взгляд, ориентироваться следует на величины максимального расхода дождевых паводков, полученные по формуле типа II, как лучше отражающие местные гидрологические характеристики. Региональное картирование нормативных расчетных параметров позволит в перспективе уточнить используемые в расчете значения и повысить точность гидрологических прогнозов.

Прогноз максимального расхода воды дождевых паводков в климате будущего, как отмечено выше, получить значительно сложнее, поскольку в расчетные формулы типа I и II СП 33-101-200318, применяемые для рек с площадью водосбора более 200 км2, не входят характеристики осадков либо другие климатические параметры. Как следствие, невозможно напрямую использовать сценарные прогнозы, полученные на основе глобальных климатических моделей. Использование формул типа I и II в прогнозном расчете затрудняется также отсутствием реальных рек-аналогов, на которых значения q 1% соответствовали бы прогнозным климатическим условиям будущего; аналогично, невозможно обосновать никакую гипотезу изменения показателя степени n , а для формулы II – также и вероятное изменение значений q 200 и переходных коэффициентов λ p % при смене режима выпадения осадков (дождевые осадки выпадают реже, но интенсивность и суммарный слой осадков дождевого события увеличиваются ( Clarke et al., 2022 )). Одно из потенциально эффективных решений лежит в плоскости регионального картирования значений Н 1% , максимального суточного или пентадного слоя дождевых осадков вероятностью превышения 1 %, и поиска взаимосвязей между значениями Н 1% и q 1% или q 200, что позволяет использовать прогнозные значения Н 1%, полученные из данных климатических моделей, для расчета q 1% и q 200 .

Для рек с площадью водосбора менее 200 км2 допустимо применять расчетную формулу типа III (предельной интенсивности), в которой используется величина Н 1% , ожидаемое изменение которой может быть оценено по данным глобальных климатических моделей. Основным источником неопределенности в этом случае служит несоответствие между размером водосбора (менее 200 км2) и размером модельной ячейки – от 525 до 250 000 км2 в зависимости от модели, и 2 500 км2 в актуальной версии регионального ансамбля моделей ( Tananaev, 2024 ). В этом случае предлагается сопоставить модельные значения Н 1% из эксперимента "historical" международного проекта сравнения глобальных климатических моделей CMIP6 ( Tananaev, 2024 ) и их функции распределения с фактически наблюденными значениями Н 1% , полученными на метеостанциях, затем рассчитать и ввести необходимые региональные поправки.

Для рек любых размеров допустимо использование формул типа IV, к которым относятся объемные, генетические и другие формулы, основанные на расчете стока по осадкам, в том числе через индекс предшествующего увлажнения (таблица Б.7, СП 33-101-2003)19. В таких расчетах также могут быть использованы данные климатических моделей, в том числе эксперимента "historical" (Tananaev, 2024), для расчета необходимых характеристик, используемых в таких формулах.

Основные источники неопределенности, сопутствующие использованию данных климатического моделирования в прогнозах гидрологических последствий изменения климата, связаны с несколькими факторами. Во-первых, как было указано выше, общий вид связи между Н 1% и q 1% или q 200 априори неизвестен, и должен устанавливаться по данным наблюдений; устойчивость вида этой связи во времени – одно из принимаемых в данном случае допущений. Во-вторых, продолжительность склонового добегания τск, как ожидается, должна измениться вследствие более глубокого протаивания склонов и, как следствие, роста потерь на инфильтрацию и увеличения продолжительности и объема подповерхностного стекания. В данном случае предлагается использовать в качестве рек-аналогов водотоки, расположенные южнее, в том числе в зоне прерывистого распространения многолетнемерзлых пород. В-третьих, на расчетные значения некоторых гидрологических переменных способна повлиять смена природных зон и растительного покрова – следующие за потеплением климата расширение лесной зоны и смена видового состава типичной растительности. Отметим также, что учащение лесных пожаров также оказывает влияние на формирование максимального стока как напрямую, через изменение характеристик склонового стекания, так и косвенно, через смену видового состава древостоя и увеличение глубины протаивания.

Как следует из приведенного обсуждения, региональный гидрологический прогноз по методикам, основанным на нормах СП 33-101-200320, сталкивается с рядом затруднений. Однако он необходим для устойчивого функционирования гидротехнических сооружений Мирнинского промышленного района.

Заключение

В работе исследован гидрологический режим р. Ирелях, на которой расположен центр "алмазной провинции" Республики Саха (Якутия), г. Мирный. Выделены три этапа изменений водного режима, связанные с антропогенным освоением территории, и основные факторы его антропогенной трансформации: режим работы Иреляхского гидроузла и водозабор г. Мирный, сброс сточных вод г. Мирный через КОС, забор воды для драг прииска "Ирелях" Мирнинского ГОКа. Исследование показало, что основной объем водного стока выше гидроузла идет на заполнение водохранилища в период половодья, а максимальная сработка водохранилища происходит за счет водопользования города в зимний период. Зимний сток выше КОС определяется режимом работы гидроузла в зимний период и фильтрацией через тело плотины Иреляхского гидроузла. Максимальный объем забора воды для драг приходится на летне-осеннюю межень, где общий объем с трех драг составил – 4,1 млн м3, или 79 % от годового объема. Измеренный в летний период 2024 г. расход воды по створам показал разницу между ними, из чего были подсчитаны объем сброса КОС г. Мирный – 0,179 м3/с, объем забора воды для драг – 0,405 м3/с. Морфология реки, начиная с расположения водохранилища до устья, полностью преобразована, где ниже гидроузла русло реки переработано алмазодобывающими драгами. Отрезок этой территории представляет дражный полигон с множеством мелких водохранилищ, хвостохранилищ и отводными каналами. На данный момент в пределах этой территории работают три драги. Исследование показало, что современный гидрологический режим р. Ирелях существенно отличается от периода естественного стока. Общий объем весеннего половодья и летне-осеннего паводка значительно сократился, наблюдается повышение осеннего меженного стока, а также появился зимний подрусловой сток. Потери водных ресурсов на испарение с открытой водной поверхности Иреляхского водохранилища и дражных котлованов сопоставимы с объемами производственного и коммунального водопользования.

Климатические изменения, как ожидается, проявятся в увеличении максимального суточного слоя осадков, что потенциально может привести к увеличению максимальных расходов воды дождевых паводков редкой повторяемости, к повышению уровня гидрологического риска для расположенных на реке гидротехнических сооружений. Использование данных глобальных климатических моделей позволяет рассчитать прогнозные значения требуемых гидрологических характеристик, однако такие расчеты связаны со значительной неопределенностью.