Гидротермально-метасоматические процессы в глинистых опоках сантона (верхний мел) на севере Западной Сибири

Автор: Карих Т.М., Кудаманов А.И.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники УВ

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

В разрезе юрско-палеогеновых отложений Западной Сибири, наряду с преобладающими интервалами терригенных (аллохтонные; отложения средней юры, неокома и пр.) осадочных пород, выделяются маломощные горизонты биогенно-хемогенного (автохтонные; баженовский, славгородский, люлинворский горизонты) типа седиментации. В результате комплексного анализа огромного массива геолого-геофизических материалов (сейсмика, каротаж, данные по керну) детализированы обстановки и условия седиментации верхнемеловых отложений, а также в верхнемеловой части разреза (без сеномана) выделено четыре сейсмокомплекса отложений (снизу вверх): кузнецовский (турон - нижний коньяк), нижнеберезовский (средний коньяк - сантон), верхнеберезовский (кампан) и ганькинский (верхний кампан -маастрихт). Внутри сейсмокомплексов на основе керновых данных и материалов каротажа выделены и достаточно детально охарактеризованы более дробные подразделения (пачки, пласты или стратоны). В статье приведена краткая характеристика глинистых опок пачки НБ1, залегающей в кровле нижнеберезовской подсвиты, описаны некоторые особенности проявления относительно интенсивных гидротермально-метасоматических процессов (слюдистые кварциты с текстурой «конус-в-конус»), локально изменивших первично-осадочные хемогенные породы

Березовская свита, сантон, кампан, опоки, диагенез, эпигенез, метасоматоз, гидротермальные процессы, биогенно-хемогенные осадки, регрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/14128569

IDR: 14128569 | УДК: 551+552.5 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-2-81-89

Текст научной статьи Гидротермально-метасоматические процессы в глинистых опоках сантона (верхний мел) на севере Западной Сибири

Интенсивная эксплуатация месторождений сеноманского газа все более актуализирует потребность восполнения и приращения запасов УВ, в том числе и за счет нетрадиционных для Западно-Сибир- ской плиты глинисто-кремневых пород надсеноманской части разреза верхнего мела (сантон – кампан), с которыми связаны нередкие проявления газа.

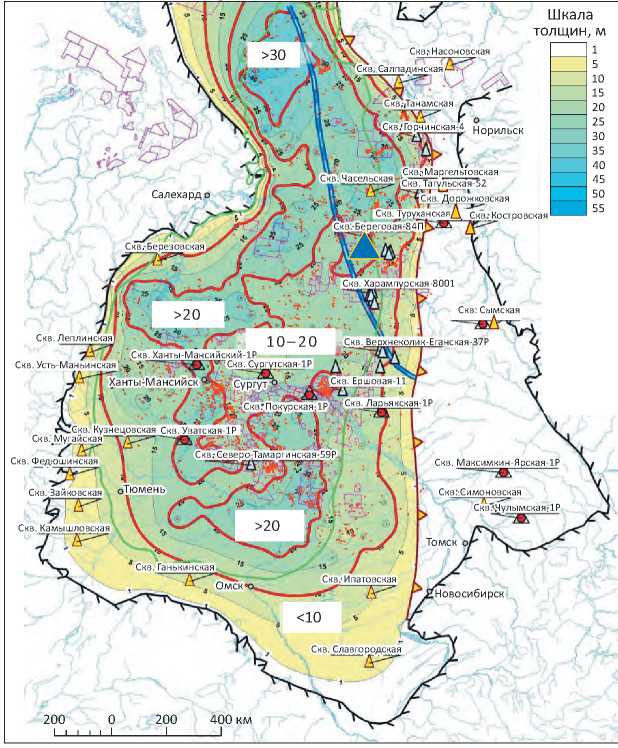

На основе результатов комплексного анализа больших объемов геофизических материалов (ГИС, сейсмики) и керновых данных для территории Западно-Сибирской плиты было выделено четыре сейсмостратиграфических комплекса и построены схематические карты общих толщин кузнецовского (турон – нижний коньяк), нижнеберезовского (коньяк – сантон), верхнеберезовского (кампан) и гань-кинского (маастрихт) горизонтов. Дополнительно для каждого сейсмостратиграфического комплекса, в том числе и для нижнеберезовского горизонта, были построены карты толщин более дробных пачек: пластов, стратонов (рис. 1). Пачки уверенно диагностируются по материалам ГИС и, по данным керна, обладают в значительной степени различным литологическим составом и строением, отражающим специфику обстановок и условий седиментации осадков, а также особенности их литогенеза [1].

В разрезе преимущественно трансгрессивных (автохтонных хемогенных, реже биогенно-хемоген-ных) отложений верхнего мела Западно-Сибирской плиты выделяются хорошо выраженные эпизоды локальных регрессий, подчеркивающие возвратно-поступательный (стадиальный) характер развития позднемелового глобального затопления Западно-Сибирской плиты (результаты регрессий зафиксированы в разрезе газсалинской пачкой турона, пачкой НБ3 нижнеберезовской подсвиты сантонского возраста и т. д.).

Гораздо более длительные стадии трансгрессии представлены в разрезе пачками преимущественно хемогенных осадков с максимальными толщинами в центральной части бассейна. Повышенные концентрации глауконита и железистого смектита, характерные для подошвы каждой трансгрессивной пачки, отражают очень низкие темпы осадконакопления и крайне неблагоприятные условия для жизнедеятельности: высокие концентрации комплекса металлов, редкоземельных элементов и их соединений и, как результат, практически полное отсутствие следов бентоса и биогенных остатков. Вверх по разрезу обстановки постепенно нормализуются, появляется заметная примесь детрита скелетов планктона (диатомей, радиолярий и пр.) и заметно усиливается степень деформации осадков донными организмами (переходные условия относительно возросших скоростей осадконакопления) [2].

Анализ исходных материалов

Накопление пачки неравномерно глинистых опок НБ1 (иногда до 15–20 м и более) в кровле нижнеберезовского горизонта, возможно, свидетельствует о существовании оптимальных условий для жизнедеятельности фитопланктона и бентосных организмов в течение позднего сантона (см. рис. 1) [3]. На рис. 2 приведены фотографии керна с выделенным участком (высота 21 см; по бурению интервал 1059,17– 1059,38 м) керна глинистых опок из кровли пачки НБ1 в скв. XXР (по бурению интервал 1058–1063,05 м), пробуренной на северо-востоке Западно-Сибирской плиты (см. рис. 1).

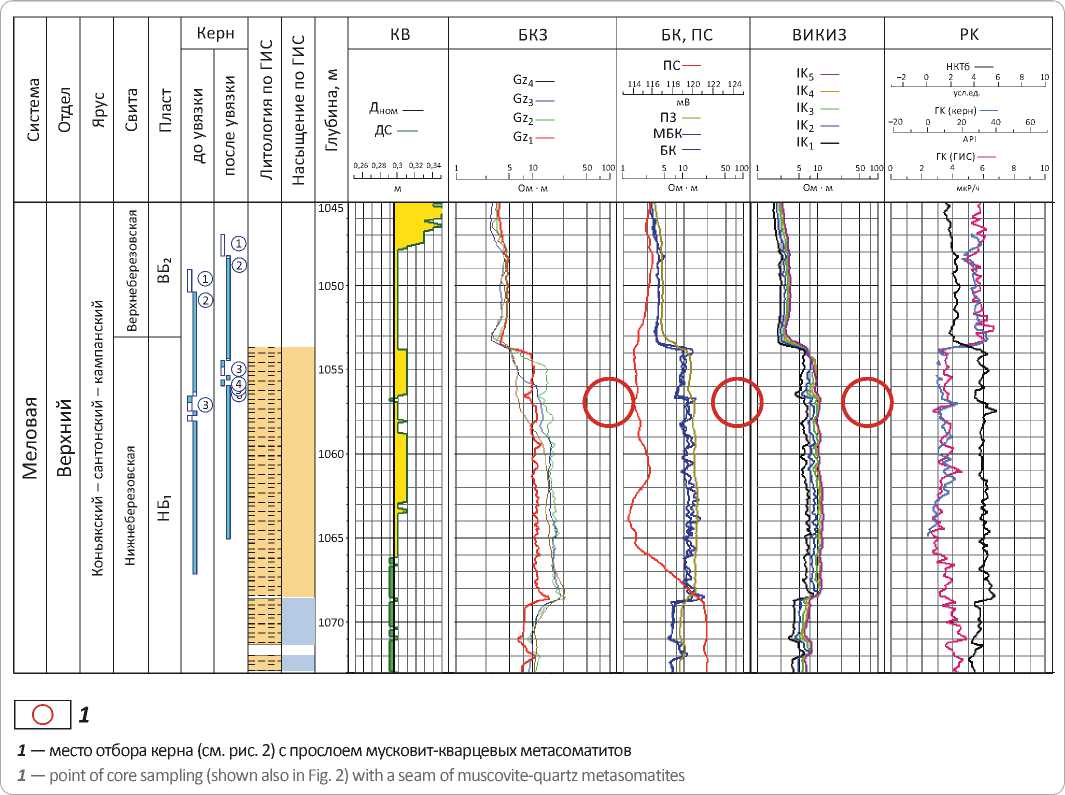

На рис. 3 показан фрагмент планшета с материалами ГИС скв. XXР с вынесением места отбора керна (см. рис. 2). В интервале по ГИС (примерно 1053,5– 1068,5 м) выделяется пачка (около 15 м) с резкими границами и значительно пониженными значениями гамма-каротажа, сложенная преимущественно кремневыми отложениями (опоками), так называемая хэяхинская пачка [4], проиндексированная как пачка (пласт/стратон) НБ1, венчающая разрез нижнеберезовского сейсмостратиграфического комплекса. Верхняя граница пачки НБ1 (нижнеберезовского и верхнеберезовского сейсмостратиграфических комплексов, соответствующая границе сантона и кам-пана верхнего мела) отчетливо выделяется резким увеличением (коленообразным скачком) значений гамма-каротажа и других диаграмм ГИС, а также достаточно уверенно установлена в пределах бòльшей части Западно-Сибирской плиты [5].

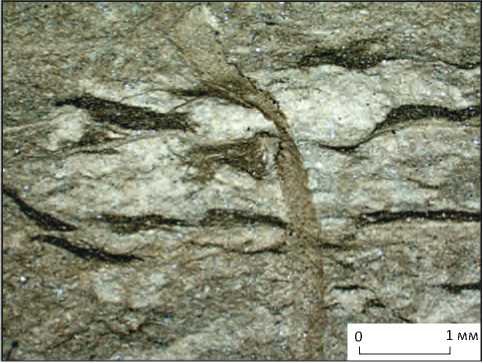

Керн из скв. XXР (по бурению интервал 1059,17– 1059,38 м; по ГИС — 1056,88–1057,09 м), относящийся к пачке НБ1, сложен чередованием глинистых опок пепельно-серых крепких, легких, с раковистым изломом, микрослоистых (толщина прослоев 1–6 см) и кремнисто-глинистых пород черного цвета (органическое вещество?) с микролинзовидной слоистостью (толщина прослоев 1–3 см) (см. рис. 2). По бурению в интервале 1059,26–1059,3 м (по ГИС — 1056,96–1057 м) практически по наслоению залегает прослой (мощностью до 4 см) светлых, почти белых, пепельно-серых кварцитов с четкой внутренней текстурой на срезе « конус в конус » (см. рис. 2). Уровень керна «с прослоем» ярко выражен по ГИС (интервал 1056,5–1057,5 м; особенно заметен на кривых потен-циал-зонда, бокового и микробокового каротажа) в виде резкой ступеньки (см. рис. 3).

Гидротермально-метасоматические кварциты на срезе керна с текстурой « конус в конус », а также ниже- и вышележащие породы изучены комплексом лабораторных методов, в том числе и под микроскопом (рис. 4, 5).

Кремневое вещество опок представлено опалом и ОКТ-фазой (опал – кристобалит – тридимит); глинистый материал — смектитами и гидрослюдами, обычно с преобладанием первых. Для глинистых опок биогенно-хемогенного типа характерно неравномерное сочетание пелитовой, микрочешуйчатой и скрытокристаллической структур. Пологая линзо-видно-волнистая текстура обусловлена многочисленными хаотично распределенными глинистыми прожилками уплотнения. Слоистость нарушена следами биотурбации. Наблюдаются обрывки линзовидных слойков обогащения глинистым материалом длиной 0,1–0,8 мм. В буроватом глинисто-кремневом агрегате со следами биотурбации беспорядочно расположены алевритовые (0,01–0,06 мм) и единичные

Рис. 1. Схематичная карта толщин пласта НБ1 (хэяхинская пачка опок) нижнеберезовской подсвиты (сантон) в пределах Западно-Сибирской провинции [1]

Fig. 1. Schematic map of thickness of Nizhneberezovsky (Santonian) НБ1 bed (Kheyakhinsky opoka package) in West Siberian Province [1]

Скв. Насоновская

Скв. Салпадинская

Норильск

Салехард

Костровская

Скв. Березовская

Скв. Сымская

Скв. Лепли

Скв. Усть-Маньинская

Ханты-Мансийск

Ск

Сургут

Скв. Северо-Тамаргинская-

Скв. Федюшинская

Скв. Максимкин-Ярская-1Р

>20

Скв. Камышловская

Томск

Скв. Ганькинская

Скв. Ипатовская

Омск

Новосибирск

<10

Скв. Славгородская

400 км

Шкала толщин, м

Скв. Харампурская-

Скв. Танамская

•• л^

Скв. Горчинская-

Скв. Кузнецовская Скв. Уватская-1Р Скв. Мугайская

\v .^ Скв. Туруханская Скв. Береговая-84П

Скв. Зайковская Тюмень

Скв. Маргельтовская

Скв. Часельская . Скв. Тагульская-52

Скв. Дорожковская

10–20

Скв. Ханты-Мансийский-1Р

Скв. Сургутская-1Р

Скв. Покурская-1Р Скв. Ларьякская-1Р

Скв. Симоновская

Скв. Чулымская-1Р

Границы ( 1 – 5 ): 1 — выклинивания хэяхинской пачки (НБ1), 2 — Тюменско-Уренгойского литофациального района (по региональной стратиграфической схеме), 3 — Западно-Сибирского бассейна, 4 — лицензионного участка «НК «Роснефть», 5 — проявления русскореченской пачки (НБЗ); скважины ( 6 – 9 ): 6 — проектируемые, 7 — стратотипы, 8 — с отбором керна, 9 — опорные; 10 — место бурения скв. XXР

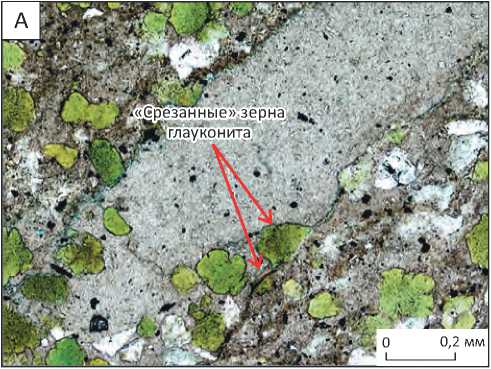

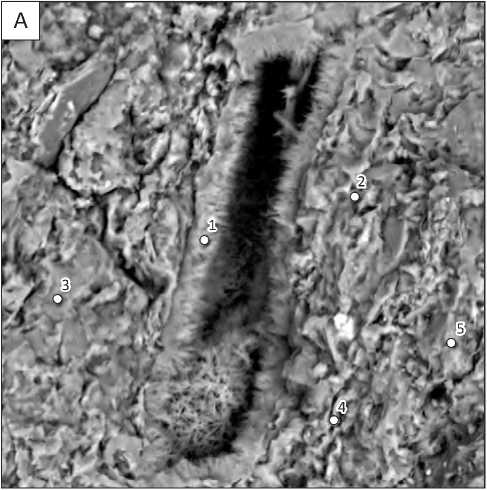

Boundaries (1–5): 1 — Kheyakhinsky package geological limit (НБ1), 2 — Tyumensky-Urengoisky lithofacies region (in accordance with regional stratigraphic chart), 3 — West Siberian Basin, 4 — License Area owned by Rosneft Oil Company; 5 — occurrence of the Russkorechensky package (НБ3); wells (6–9): 6 — scheduled, 7 — type sections, 8 — cored, 9 — key; 10 — XXР well location псаммитовые (0,12 мм) обломки кварца, встречаются включения полевого шпата, кремневые остатки диатомей и радиолярий (до 0,12 мм), редкие зерна глауконита (0,02–0,09 мм; см. рис. 4), пылеватые включения растительного детрита и незначительные вкрапления пирита и марказита. На данные компоненты примесей приходится около 2 %.

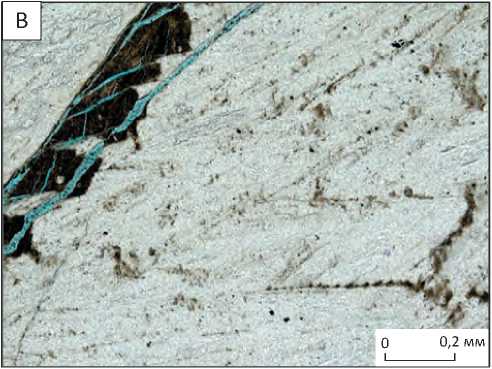

Выше метасоматитов (8–9 см, см. рис. 2) микроскопически определены опоки глинистые с примесью алеврита (не более 1–3 %), глауконита (доли процентов), кремневых органических остатков (доли процентов), с многочисленными глинистыми прожилками уплотнения, в значительной степени биотурбированные (обр. 1, см. рис. 4).

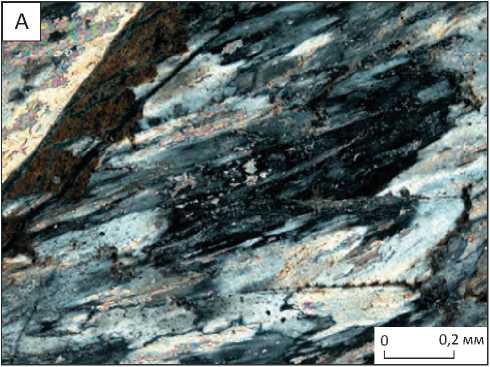

В шлифе из прослоя вторичных кварцитов с текстурой « конус в конус » (обр. 2, см. рис. 5) установлена мусковит-кварцевая гидротермально-метасоматическая порода. Структура лепидобластовая зубчатая, реликтовая скрытокристаллическая и пелитовая. Текстура сланцеватая, обусловлена ориентировкой зерен кварца и чешуек мусковита. Полосовидные зубчатые (пилообразные) обособления кремнистых глин расположены под углом 30–60° к ориентировке агрегатов мусковита новообразованной породы. Пылеватые частицы глинистого материала распределены в виде зигзагообразно ориентированных штри-ховатых слойков между кристаллами кварца и мусковита, создавая вид плойчатости (с острым углом в перегибе). Породы жильного прослоя возникли, по

Рис. 2. Фотографии керна, распиленного вдоль его оси, в дневном освещении (A) и его фрагмента с прослоем (до 4 см) светлых пепельносерых мусковит-кварцевых, гидротермально-метасоматических пород, с резкими границами, текстурой «конус в конус» и точками отбора на комплексные исследования (B)

Fig. 2. Images of core slabs in daylight (A) and core fragments with a seam (up to 4 cm) of light ashy muscovite-quartz, hydrothermal-metasomatic rocks with sharp interfaces, cote-in-cone structure, and points of sampling for the purposes of integrated studies (B)

A

B

1058 м 0

1059 м

1060 м

1061 м

1062,04 м 0

5L

Образец 1

г- 55

Верх

Прослой кварцитов

10 см

Образец 2

Образец 3

Длина, см

Длина, см всей вероятности, в результате гидротермально-метасоматических процессов в зоне тектонического разуплотнения, состоят из кварца (65 %), мусковита (25 %), пирита (3 %), а также фрагментов кремнистых глин (7 %). Новообразованные кварц и мусковит слагают основную ткань породы в виде удлиненных соразмерных кристаллов и чешуек соответственно длиной 0,1 и 1,2 мм с неправильными зубчатыми ограничениями (см. рис. 5).

По мусковит-кварцевому агрегату развивается пирит, образующий отдельные зерна неправильной формы (0,05–0,4 мм), большей частью тоже удлиненные по вторичной сланцеватости. Основную ткань породы с отчетливыми границами пересекают ступенчатые полосовидные фрагменты кремнисто-глинистого материала шириной 0,02–1 мм (в крупных фрагментах отмечаются зерна глауконита), сопровождаемые многочисленными трещинами и микротрещинами раскрытостью 0,02–1 мм. Внутри фрагментов также наблюдаются микротрещины шириной 0,003–0,03 мм. Акцессорные минералы не обнаружены.

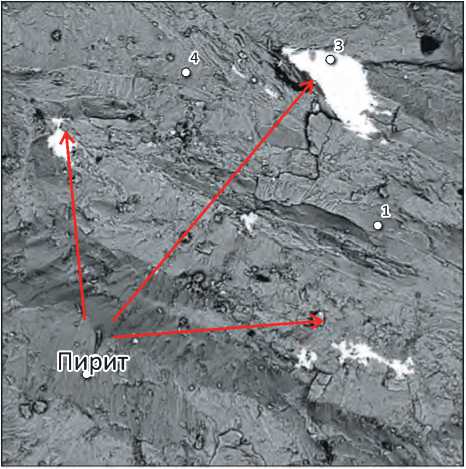

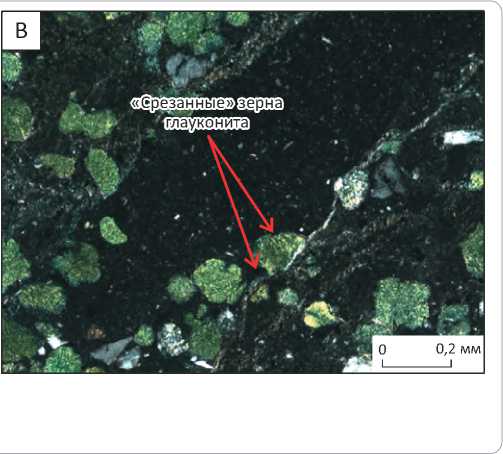

В метасоматитах, по сравнению с вмещающими опоками, рентгено-флуоресцентным анализом установлены пониженные концентрации практически всех химических компонентов (за исключением железа, кальция, серы, циркония). Гидротермально-метасоматическая порода образца 2, изученная под растровым электронном микроскопом, сложена плотноупакованными («сливными») агрегатами кварца. Редко встречаются стяжения (до 210 мкм) пирита. Поры открытого типа не наблюдаются (рис. 6).

Ниже прослоя с текстурой « конус в конус » (6–7 см, см. рис. 2) в шлифе описана опока глинистая, песчанистая, с многочисленным глауконитом, пирити-зированная, с обособлениями кремневого вещества

Рис. 3. Фрагмент планшета с данными ГИС скв. XXР (ООО «ТННЦ»)

Fig. 3. Fragment of composite log (well logging data) for XXР well (TNNTs)

(«литокластами»), биотурбированная (обр. 3, рис. 7). Структура смешанная пелитовая, псаммитовая, криптокристаллическая. Текстура биотурбационная, с ходами илоедов диаметром 0,4–3 мм. «Литокласты» (обособления) кремневого состава размещаются хаотично, имеют удлиненную (ориентировка незакономерная), редко изометричную полуугловатую форму (от 0,25 до 12 мм, до 10 %). На фотографии в скрещенных николях выделяются полной изотропностью и, как правило, отсутствием вкраплений обломочных и глауконитовых зерен. Участками в «литокластах» отмечаются структуры внедрения матричного материала вмещающей опоки (аналогичная показана на рис. 4). Видимо, при биотурбации расслоенных илов (чередования слойков кремневых и кремнисто-глинисто-глауконитовых с обломками кварца и полевого шпата, коллоидов) происходило перемешивание фрагментов тех и других слоев с вдавливанием твердых обломков и зерен глауконита во фрагменты пластичного субстрата кремневых илов.

Вероятно, в дальнейшем, при погружении и перекрытии, по мере старения (затвердевания и де- гидратации) илов, фрагменты разных по составу и свойствам прослоев испытывали микродеформации вдоль своих границ. Таким образом, вдоль границ «литокластов» могли сформироваться трещины и микроамплитудные смещения фрагментов относительно друг друга.

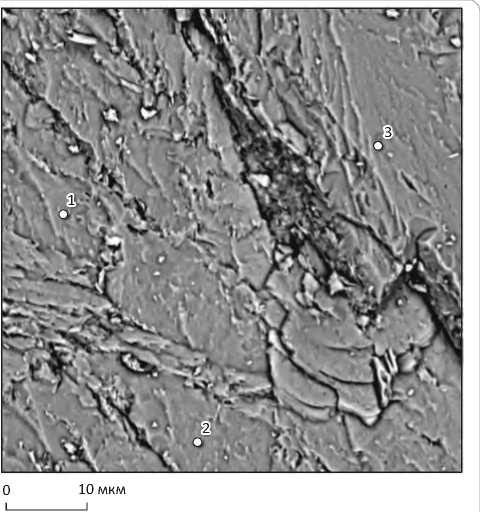

Образцы 1 и 3, изученные под растровым электронным микроскопом, представлены опоками, вмещающими прослой метасоматитов (рис. 8). Основная масса хлопьевидной структуры, с уплощенными и червеобразными валиками кремнезема хорошо прослеживается на рис. 8 А. По данным рентгено-флуоресцентного анализа, кремнезем содержит незначительную примесь алюминия. Отмечаются редкие чешуйчатые микроагрегаты иллита и хлорита. Компоненты основной массы разделены многочисленными межагрегатными сообщающимися ультрапорами (до 0,7 мкм). Наблюдаются немногочисленные скелетные остатки диатомей кремневого состава трубчатой формы (до 33 мкм), остатки диатомей с внутриформенными изолированными порами (длиной до 26 мкм). Встречаются редкие глобулы пирита

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

Рис. 4. Фотографии образца 1, шлиф при II николях (ООО «ТННЦ», Т.М. Карих) Fig. 4. Image of sample 1, thin section in II nicols (TNNTs, T.M. Karikh)

Опока глинистая с незначительной примесью алевритового материала, глауконита, кремневых органических остатков, с многочисленными глинистыми прожилками уплотнения, биотурбированная

Argillaceous opoka with minor admixture of silty material, glauconite, siliceous organic remains, with numerous clay compaction veinlets, bioturbated

Рис. 5. Фотографии образца 2 (мусковит-кварцевая гидротермально-метасоматическая порода) (ООО «ТННЦ», Т.М. Карих)

Fig. 5. Image of sample 2 (muscovite-quartz hydrothermal-metasomatic rock) (TNNTs, T.M. Karikh)

A — николи ×, B — николи II A — × nicols, B — II nicols

(до 15 мкм), линзовидные скопления ОВ в межагрегатном пространстве.

Опока образца 3 аналогична образцу 1, но в ней отмечаются скелетные остатки диатомей (до 20×102 мкм), глобулы пирита (до 18 мкм), линзовидные обособления ОВ (см. рис. 8 B).

Теоретические представления

По мнению В.Г. Колокольцева, текстура «конус в конус» часто встречается в природе, но преимущественно в глинистых и глинисто-карбонатных отложениях, а находки подобных текстур в породах другого состава являются экзотической редкостью и практически не изучены. В публикации [6] приведен достаточно подробный обзор истории изучения таких текстур. Кроме этого, предложена оригинальная авторская модель формирования «фунтиковых» текстур в «термодинамически неравновесных системах», а также сделан вывод: «связь кон-ин-кон и особенно их некарбонатных морфогенетических аналогов с определенными стратиграфическими горизонтами … позволяют рассчитывать на возможность их исполь-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 6. Фотографии образца 2 (кварцит) (ООО «ТННЦ», Е.В. Панев)

Fig. 6. Images of sample 2 (quartzite) (TNNTs, E.V. Panev)

0 100 мкм

Основная масса образца представлена плотным агрегатом кварца. Спорадически отмечаются вкрапления пирита The main body of the sample is represented by compact set of quarts crystals. There are pyrite insets in spots

Рис. 7. Фотографии образца 3 (опока глинистая) (ООО «ТННЦ», Т.М. Карих)

Fig. 7. Image of sample 3 (argillaceous opoka) (TNNTs, T.M. Karikh)

A — николи II, B — николи × A — II nicols, B — × nicols

зования при решении некоторых задач событийной стратиграфии. В геологии нет универсальных инструментов для ретроспективных построений. Не являются таковыми и кон-ин-кон с некарбонатными морфогенетическими аналогами, однако их идентификация может существенно расширить наши представления о геологическом прошлом изучаемого региона» [6].

Кроме того, результаты изучения следов гидротермально-метасоматического изменения юрских пород осадочного чехла Западно-Сибирской плиты неоднократно описывались и раньше, например З.Я. Сердюк, А.И. Кудамановым, А.Д. Коробовым и др. [7–9], но авторам статьи не удалось найти подобную информацию для верхнемеловой части разреза Западно- Сибирской плиты.

Рис. 8. Фотографии опок (ООО «ТННЦ», Е.В. Панев)

Fig. 8. Images of opoka (TNNTs, E.V. Panev)

0 10 мкм

I________________________________________________________________________________________________________I

5 мкм

A — образец 1; продольный срез скорлупы диатомеи (12 × 44 мкм) с волокнистыми агрегатами халцедона внутри (внутриформен-ная пора, 6 мкм); В — образец 3; основная масса образца сложена скоплениями валиков и хлопьевидных агрегатов кремнезема с образованием межагрегатных ультрапор (до 0,7 мкм); вкрапление белой окраски — фторапатит

A — sample 1; longitudinal section of diatom shell (12 × 44 μm) inside with fibrous chalcedony aggregate (intraform pore, 6 μm); В — sample 3; the main body of the sample is composed of ridge and flaky assemblages of silica with formation of interaggregate ultrapores (up to 0.7 μm); white inset is fluorapatite

Выводы

-

1. При изучении газоносных верхнемеловых пород северо-востока Западно-Сибирской плиты, в верхней части глинистых опок пачки НБ1 нижнеберезовской подсвиты (сантон) были обнаружены следы гидротермально-метасоматического воздействия.

-

2. Метасоматиты представлены субгоризонтальным прослоем с резкими границами, сложенными мусковит-кварцевым агрегатом с текстурой « конус-в-конус ».

-

3. Формирование метасоматитов внутри опок пачки НБ1 может отражать эпизод тектонической активизации с образованием зон разуплотнения вдоль

-

4. Результаты анализа доступных публикаций свидетельствуют о том, что данная находка метасо-матитов в опоках нижнеберезовской подсвиты (сан-тон) на северо-востоке Западно-Сибирской плиты является единственной. На сегодняшний день закономерности проявления экзотических слюдисто-кварцитовых метасоматитов с текстурой « ко-нус-в-конус » практически не изучены.

-

5. Изучение условий формирования вторичных кварцитов с текстурой « конус-в-конус » позволит уточнить представления о геологическом развитии изучаемого региона.

поверхности осадконакопления и гидротермальной проработки глинистых опок в постсантонское время.

Список литературы Гидротермально-метасоматические процессы в глинистых опоках сантона (верхний мел) на севере Западной Сибири

- Кудаманов А.И., Агалаков С.Е., Маринов В.А. Трансгрессивно-регрессивный характер осадконакопления в коньяке-сантоне верхнего мела Западной Сибири // Нефтяное хозяйство. - 2018. - № 7. - С. 58-63.

- Емельянов Е.М. Барьерные зоны в океане: Осадко- и рудообразование, геоэкология. - Калининград: Янтарный сказ, 1998. - 410 с.

- Герман А.Б. Альбская-палеоценовая флора Северной Пацифики // Труды Геологического института. - Вып. 592. - М.: ГЕОС, 2011. - 280 c.

- Решение 6-го Межведомственного стратиграфического совещания по рассмотрению и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских отложений Западной Сибири. Новосибирск, 2003 г. (объяснительная записка). - Новосибирск: Изд-во СНИ-ИГГиМС, 2004. - 114 c.

- Агалаков С.Е., Кудаманов А.И., Маринов В.А. Фациальная модель верхнего мела Западной Сибири // Интерэкспо ГEO-Сибирь. - 2017. - Т. 2. - № 1. - С. 101-105.

- Колокольцев В.Г. Загадочная текстура конус-в-конусе // Природа. - 2015. - № 11. - С. 27-36.

- Сердюк З.Я., Кудаманов А.И., Исаев Г.Д., Микуленко И.К., Сайфутдинов А.Р. Особенности постседиментационного преобразования верхнеюрских отложений Западной Сибири // Георесурсы. - 2008. - № 5. - С. 24-26.

- Коробов А.Д., Коробова Л.А., Морозов В.П. и др. Особенности гидротермального минерагенеза верхнеюрских продуктивных толщ Тевлинско-Русскинского месторождения // Эволюция осадочных процессов в истории Земли: материалы 8-го Всероссийского литологического совещания (Москва, 27-30 октября 2015 г.). - М.: РГУ нефти и газа имени Н.М. Губкина, 2015. - Т. 1. - С. 251-254.

- Коробов А.Д., Ахлестина Е.Ф., Заграновская Е.Д., Коробова Л.А., Логинова М.П., Колотухин А.Т., Мухин В.М. Роль тектоногидротермальной активизации рифтогенного седиментационного бассейна в создании вторичных терригенных экранов и сохранении продуктивности баженовской свиты // Недра Поволжья и Прикаспия. - 2017. - № 92. - С. 29-44.