Гидротермические условия аграрного землепользования в Кулундинской степи, влияющие на его устойчивость

Автор: Лисовская Юлия Сергеевна, Татаринцев Владимир Леонидович, Татаринцев Леонид Михайлович, Репенк Дмитрий Анатольевич, Шостак Мария Михайловна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение временной динамики гидротермических условий и их варьирования в условиях Кулундинской степи (Алтайской Кулунды) как агроэкологических маркеров, влияющих на устойчивость аграрного землепользования. Задачи: изучить динамику гидротермических условий на исследуемой территории, установить их влияние на урожайность пшеницы во временном лаге и устойчивость аграрного землепользования. Объект исследования - территория Кулундинской степи (площадь в Алтайском крае, которая является аграрно значимой территорией, где выращивается основной объем продовольственного зерна, несмотря на относительно низкую урожайность сельскохозяйственных культур (от 13 до 18 ц/га). Проведен анализ гидротермических условий Кулундинской степи по подзонам в период с 1971 по 2003 г. Оценена роль температуры, осадков и их совместного влияния на урожайность пшеницы, на основании чего посредством системного анализа построена зависимость функции (урожайности) от факторов, на нее влияющих. Факторы располагаются по мере уменьшения их влияния: расход полезной для растений влаги из слоя до 100 см за 5-8-й месяцы календарного года; гидротермический коэффициент (ГТК) по Селянинову за июнь-июль календарного года; сумма температур выше 10 °С за 5-8-й месяцы календарного года; сумма температур выше 10 °С в слое почвы 0-20 см за 6-й и 7-й месяцы календарного года; сумма осадков в 7-м месяце календарного года; запас полезной для растений влаги в слое до 100 см перед заделкой семян в почву.

Устойчивость аграрного землепользования, гидротермические условия, эрозия, дефляция, кулундинская степь, алтайский край

Короткий адрес: https://sciup.org/140293563

IDR: 140293563 | УДК: 631(571.150)

Текст научной статьи Гидротермические условия аграрного землепользования в Кулундинской степи, влияющие на его устойчивость

Введение. Перспектива развития современ- веденные Алтайским научно-исследовательским ного аграрного землепользования в России институтом проектирования земель с 1970 по представлена в Стратегии научно-технологического развития [1], а также в других, долгосрочных документах [2, 3]. Важнейшим аспектом при организации современного аграрного землепользования (агроландшафта) является его устойчивость. Под устойчивостью будем понимать его способность поддерживать заданные производительные и социальные функции при сохранении биосферной. На устойчивость сельскохозяйственного землепользования в Алтайской Кулунде влияют как внешние (сумма осадков, температур, физическое состояние агропочв, гранулометрический состав и пр.), так и внутренние факторы (структура посевных площадей, севооборотов, специализация и пр.), что оказывает влияние на его основной показатель – урожайность. Влияние почвенных и климатических факторов на продуктивность сельскохозяйственных угодий оценено достаточно давно [4–7]. Вот только абсолютное большинство полученных научных закономерностей связано с черноземами Алтайского При-обья, тогда как для зоны каштановых почв их явно недостаточно [8–11].

Цель исследования – изучение временнóй динамики гидротермических условий и их варьирования в условиях Кулундинской степи как агроэкологических маркеров, влияющих на устойчивость аграрного землепользования.

Объекты и методы. В основе лежат данные исследования территории Алтайского края, про-

2000 г. Также использованы материалы, полученные в результате исследований, проведенных авторами статьи.

В качестве объекта исследования выбрано аграрное землепользование Кулундинской степи (Алтайской Кулунды), состоящее из четырех подзон (колочной, умеренно засушливой, засушливой, сухой). Степная зона включает следующие почвенные подзоны: южных черноземов, темнокаштановых и каштановых почв. Они существенно разнятся между собой по количественным и качественным характеристикам [12, 13].

Разделы факториальной экологии явились основой теоретического исследования. Также использовались концептуальные положения и методические разработки по проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Научно-методической базой послужили методологические подходы, разработанные для агроэкологической оценки почв (земель), структурно системный анализ, а также эколого-ландшафтный подход.

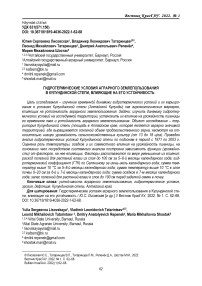

Результаты и их обсуждение. В восточной половине исследуемой территории выделяются две подзоны: подзона южной лесостепи (или ко-лочная степь) и подзона умеренно засушливой степи. На западе выделены две подзоны – засушливой степи и сухой степи (рис. 1).

Рис. 1. Природные зоны и подзоны Алтайского края [14]

Земли сельскохозяйственного назначения по подзонам составляют 75–82 % от площади (табл. 1). На пахотные угодья приходится от 50 до 56 % территории подзон. Наибольшие площади эрозионных и эродированных угодий отмечаются в умеренно засушливой и колочной степи. Доля дефляционно опасных и дефлиро- ванных земель растет по мере движения от реки Обь на запад. Для умеренно засушливой степи характерна наибольшая площадь эродированной пашни, для сухой степи, напротив, – наименьшая. Дефлированная пашня увеличивается с 50 % в колочной степи до 96 % – в сухой степи [15].

Таблица 1

Характеристика аграрного землепользования в Кулундинской степи

|

Показатель |

Подзона |

|||

|

Колочная степь |

Умеренно засушливая степь |

Засушливая степь |

Сухая степь |

|

|

Земли сельскохозяйственного назначения, % от площади муниципального района |

74,9 |

82,2 |

81,5 |

77,0 |

|

Пашня, % от площади муниципального района |

50,1 |

56,1 |

56,2 |

52,2 |

|

Доля эрозионно опасных угодий, % от площади сельскохозяйственных угодий |

162 |

25,4 |

10,1 |

1,5 |

|

Доля эродированных угодий, % от площади эрозионно опасных земель |

84,4 |

93,7 |

87,9 |

90,3 |

|

Доля дефляционно опасных угодий, % от площади сельскохозяйственных угодий |

69,9 |

75,2 |

81,3 |

93,0 |

|

Доля дефлированных угодий, % от площади дефляционноопасных земель |

49,5 |

68,9 |

67,1 |

98,9 |

|

Доля эродированной пашни, % от площади пашни |

17,2 |

29,3 |

7,3 |

1,7 |

|

Доля дефлированной пашни, % от площади пашни |

50,4 |

59,0 |

66,6 |

96,3 |

|

ГТК по Селянинову |

1,00 |

0,90 |

0,81 |

0,65 |

|

Сумма осадков в год, мм |

350 |

320 |

315 |

270 |

|

Урожайность яровой пшеницы, ц/га |

18,1 |

16,3 |

17,8 |

12,9 |

Наиболее благоприятные гидротермические условия характерны для колочной степи и менее благоприятные для сухой степи. Урожайность яровой пшеницы с востока на запад уменьшается с 18 до 13 ц/га в среднем, как, впрочем, гидротермический коэффициент и количество осадков за вегетационный период.

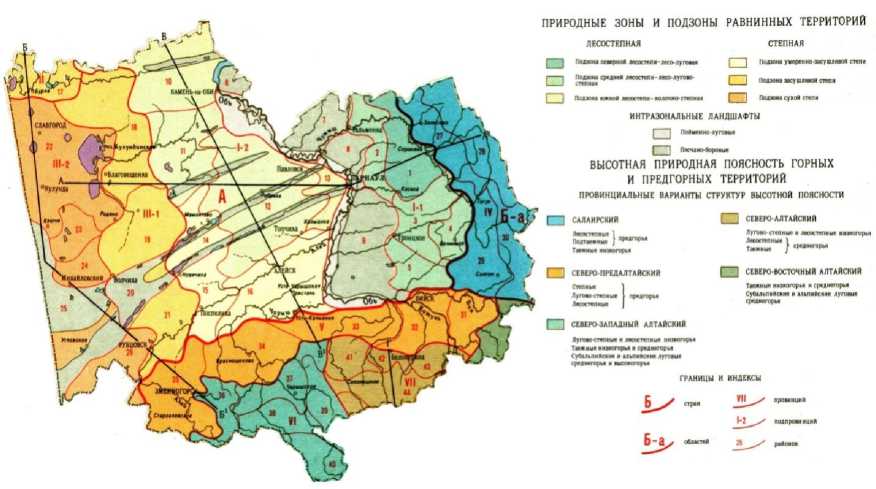

Нами изучены динамика варьирования температур и осадков более чем за тридцать лет наблюдений, начиная с 1971 г. Взаимосвязь между урожайностью яровой пшеницы и гидротермическими условиями, присущими территории Кулундинской степи, представлены на рисунке 2.

-

1 — сухие, ГТК<0,6;

-

2 — засушливые, ГТК=0,6-0,8;

-

3 - средние, ГТК=0,8-1,0;

-

4 — увлажненные, ГТК=1,0-1,2;

-

5 — влажные, ГТК>1,2.

Рис. 2. Влияние гидротермических условий на урожайность яровой пшеницы

Все годы (с 1971 по 2003 г.), в течение которых проводилось наблюдение урожайности, по гидротермическому коэффициенту (ГТК) ранжированы на пять условных групп: сухие (ГТК < 0,6); засушливые (ГТК = 0,6–0,8); средние (ГТК = 0,8–1,0); увлажненные (ГТК = 1,0–1,2); влажные (ГТК > 1,2). Из рисунка 2 следует, что урожайность во влажные годы в 2,6 раза выше, чем в сухие.

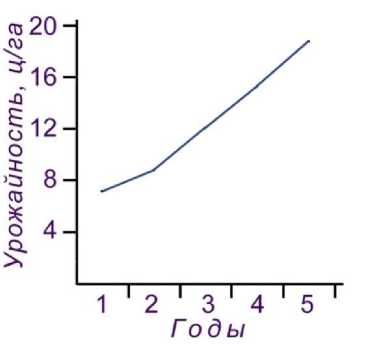

Приведенная на рисунке 2 многолетняя динамика урожайности яровой пшеницы напрямую зависит от количества тепла и осадков в изучаемый лаг времени (рис. 3). Колебания урожайности яровой пшеницы составили от 0,52 т/га в 1981 г. до 2,44 т/га девятью годами ранее.

Рис. 3. Изменение за период с 1971 по 1990 г. гидротермических условий (а) и урожайности яровой пшеницы (б)

Установили, что урожайность пшеницы от первой десятилетки исследований к третьей снижалась вследствие повышения засушливости по годам, вошедшим в каждое десятилетие, начиная с 1971 и до 2000 г. Так, например, первая десятилетка отмечена 3 сухими, 2 засушливыми, увлажненными и влажными годами, а также 1 средним по влажности годом. Вторая годовая декада ознаменована увеличением сухих годов до 4, а средних – до 3, засушливые остались на прежнем уровне, тогда как к увлажненным и влажным был отнесен лишь 1 год. Третья десятилетка, анализируемая в настоящем исследовании, стала еще более экстремальной по гидротермическим условиям. Здесь наблюдались 5 сухих, по 2 засушливых и средних, а также 1 увлажненный год. Судя по гидротермическим условиям первой и третьей десятилеток, можно сказать об их схожести, однако урожайность пшеницы в последней ниже на 200 кг/га. Вероятно, это следует связать с периодом реформирования аграрного сектора экономики и переходом к новым формам хозяйствования на селе.

Посредством информационно-логического анализа мы провели параллель между урожайностью и гидротермическими факторами. Эти факторы являются своеобразными агроэкологическими маркерами аграрного землепользования, влияющими на его устойчивость. Факторы-аргументы расположены слева направо по мере уменьшения степени влияния на изучаемую функцию – урожайность:

Zw > ГТК6-7 > Т5-8 > ТП6-7 > О7> W, где Zw – расход полезной для растений влаги из слоя до 100 см за 5–8-й месяцы календарного года; ГТК6-7 – ГТК за 6-й и 7-й месяцы календарного года; Т5-8 – сумма температур выше 10 °С за 5–8-й месяцы календарного года; ТП6-7 – сумма температур выше 10 °С в слое почвы 0–20 см за 6-й и 7-й месяцы календарного года; О7 – сумма осадков в 7-м месяце календарного года; W – запас полезной для растений влаги в слое до 100 см перед заделкой семян в почву.

Количество полезной для растений (продуктивной) влаги можно регулировать посредством агротехнического комплекса работ. Оно напрямую связано с гранулометрическим составом, водоудерживающей способностью агропочв и суммарного количества атмосферных осадков, выпавших в течение периода вегетации сельскохозяйственных растений [16–18]. Количество полезной для растений влаги можно изменить посредством следующих мероприятий, способствующих ее накоплению: введения в севообороты чистых (черных) паров, агрогидрологиче-ская роль которых известна давно; заделки органических веществ (навоза, сидератов и соломы); снегозадержания (оставление стерни, посев кулис шириною 10 м из подсолнечника, горчицы, донника с их последующим запахиванием); мульчирование поверхности поля.

Заключение. Анализ временной динамики гидротермических условий в Алтайской Кулунде показал, что на устойчивость аграрного землепользования влияют такие факторы, как расход полезной для растений влаги из слоя до 100 см за 5–8-й месяцы календарного года, ГТК за 6-й и 7-й месяцы календарного года, сумма температур выше 10 °С за 5–8-й месяцы календарного года и другие. Они пока слабо управляемы посредством антропогенной деятельности, однако есть комплексы мероприятий по организации агроландшафтов, являющиеся основой аграрного землепользования, устроенные по следующим принципам: изменение структуры компонентов агроландшафта (изменение соотношения угодий в ландшафте); структуры посевных площадей; структуры севооборотов; орошение и культуртехника; лесомелиоративные мероприятия.

Представленный выше набор мероприятий особенно эффективен при защите почв от эрозии и дефляции. Эти деградационные процессы вызваны нерациональным использованием земельных ресурсов и напрямую влияют на устойчивость аграрного землепользования в Ку-лундинской степи.

Список литературы Гидротермические условия аграрного землепользования в Кулундинской степи, влияющие на его устойчивость

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утв. указом Президента РФ от 01.12.2016, № 642) URL: http://base.garant.ru/ 71551998.

- Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2016 года №1364-р). URL: http://docs.cntd.ru/ document/420363999.

- Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 10.08.2019 № 1796-р). URL: https://agrovesti.net/lib/industries/cereals/dolgo-8госЬпауа-81га1ед1уа-га2УШуа-2егпоуодо-котр-leksa-rossijskoj-federatsii-do-2035-goda.html.

- Бурлакова Л.М. Элементы плодородия черноземов Алтайского Приобья и их оценка в системе господствующего агроценоза: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. Новосибирск, 1975. 32 с.

- Васильченко Г.И. Влияние предшественников яровой пшеницы на режим влажности почвы в колочной степи Алтайского края: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Иркутск, 1971. 22 с.

- Долгов С.И. Засушливость степных районов Алтайского края и система мероприятий по ее преодолению // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1957. № 4. С. 21-39.

- Рассыпнов В.А. Почвенно-климатические факторы урожайности и моделирование эффективного плодородия в агроценозах: дис. ... д-ра биол. наук. Новосибирск, 1993. 320 с.

- Максимова Н.Б. Почвенно-климатические ареалы продуктивности зерновых культур Алтайского края: автореф. дис. . канд. с.-х. наук. Барнаул, 1995. 12 с.

- Жандаров Б.В. Антропогенная трансформация каштановых почв зоны сухой степи Алтайского края: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Барнаул, 2000. 14 с.

- Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Кабло-ва Н.Ю. Структуры гранулометрического состава и их влияние на засоление почв Алтайской Кулунды. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2003. 123 с.

- Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Пахо-мя О.Г. Факторы плодородия каштановых почв сухой степи юга Западной Сибири и урожайность яровой пшеницы: монография / под ред. Л.М. Татаринцева. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2005. 123 с.

- Почвы Кулундинской степи / под ред. Р.В. Ковалева. Новосибирск: Наука, 1967. 296 с.

- Панфилов В.П. Физические свойства и водный режим почв Кулундинской степи. Новосибирск: Наука, 1973. 258 с.

- Атлас Алтайского края. М.; Барнаул, 1978. 222 с.

- Зональные и внутризональные особенности развития эрозии и дефляции в Алтайском крае / А.А. Бунин [и др.] // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2017. № 2 (148). С. 29-37.

- Варьирование урожайности сельскохозяйственных культур под воздействием различных факторов / Е.Г. Ещенко [и др.] // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018. № 9 (167). С. 46-52.

- Бочаров С.Н., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М. Эколого-экономическая оценка сельскохозяйственного землепользования Алтайского края с целью увеличения его продуктивности // Вестник КрасГАУ. 2Q2Q. № 1. С. 18-26.

- Организация устойчивого сельскохозяйственного землепользования в Алтайском крае с применением ландшафтного анализа / В.Л. Татаринцев [и др.] // Устойчивое развитие горных территорий. 2020. Т. 12, № 3. С. 339-349.