Гигантская нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы. Клиническое наблюдение успешного использования лапароскопических технологий

Автор: Халидов О.Х., Карпов И.В., Гудков А.Н., Джаджиев А.Б., Куницкий Ю.Б., Кондратьев Я.В., Фомин В.С.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Статья в выпуске: 1 (65), 2019 года.

Бесплатный доступ

Сегодня лапароскопические вмешательства на органах брюшной полости охватывают все большую область применения как в плановой, так и в экстренной хирургии. В работе приводится клиническое наблюдение успешного применения лапароскопических технологий у пациентки 59 лет с гигантской нейроэндокринной опухолью поджелудочной железы, поступившей в стационар по экстренным показаниям с направительным диагнозом острый панкреатит. Объемное образование брюшной полости. Со слов больной, ранее амбулаторно не обследовалась, профильными специалистами не наблюдалась. В связи с нарастанием болевого синдрома и отсутствием положительной динамики на фоне проводимого консервативного лечения после полноценного обследования больная подана в операционную для проведения диагностической лапароскопии, при которой картина кистозного новообразования хвоста поджелудочной железы. Выполнена лапароскопически ассистированная корпорокаудальная резекция поджелудочной железы, дренирование брюшной полости. Гистологическое заключение: Стенка кисты, прилегающая к ткани поджелудочной железы представлена разрастанием эндокринного крупноклеточного рака...

Образование брюшной полости, нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, лапароскопическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142221716

IDR: 142221716 | УДК: 616.37-006.6 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2019.1.35-39

Текст научной статьи Гигантская нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы. Клиническое наблюдение успешного использования лапароскопических технологий

В настоящее время эндовидеохирургические вмешательства все больше и больше интегрируются в повседневную практическую деятельностью хирурга, охватывая многочисленный ареал операций как планового, так и экстренного ха-рактера[1-6]. Малая инвазивность и низкая травматичность, укороченныесроки реабилитации, а также снижение процента осложнений и улучшение качества жизни пациентов, несомненно, позволяют рассматривать лапароскопические технологии как вариант выбора у хирургических пациентов с различной абдоминальной патологией и патологией забрюшинного пространства[1,3-6].

Вашему вниманию представляется клиническое наблюдение успешного применения малоинвазивных технологий у пациентки с гигантской эндокринной кистозной опухолью поджелудочной железы.

Клиническое наблюдение

Больная З., 59 лет доставлена нарядом скорой медицинской помощи 02.09.2018 в ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ с жалобами на боли в эпи- и левой мезогастральной областях, слабость. Настоящее ухудшение состояния отмечает в течение суток, при этом улучшения на фоне эмпирической терапии на амбулаторном этапе достигнуто не было. Госпитализирована в хирургическое отделение с предварительным диагнозом острый панкреатит. Объемно образование брюшной полости.

Со слов больной, боли в животе ранее не беспокоили, амбулаторно не обследовалась, профильными специалистами не наблюдалась. Из анамнеза известно, что страдает ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью 3 ст, высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, а также хроническим сальпингоофоритом с длительной ремиссией. Хирургический анамнез представлен аппендэктомией косопеременным доступом в 80-х годах.

При поступлении объективно: Живот напряжен, не вздут, болезненный в эпи- и левой мезогастральной областях, где пальпируется объемное образование 150х120 мм, плотной консистенции, мало смещаемое. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Перкуторно свободной жидкости в животе нет.

При обследовании из особенностей:

УЗИ брюшной полости: признаки ограниченного поликистозного образования с сосудистым пристеночным компонентом (320х170х240 мм, объемом до 5000 мл), что первично оценено как кистома (?) левого яичника. Диффузные изменения печени. Признаки удвоения и пиелоэктазии левой почки.

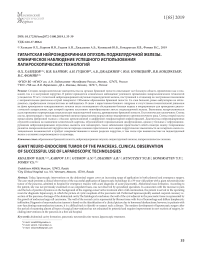

МСКТ брюшной полости: в области эпи- и мезогастрия, в проекции сальниковой сумки и забрюшинном пространстве выявляется массивное многокамерное кистозно-солидное образование 225 х 170 х 250 мм (рис. 1а,б).

Рис. 1 (а,б). МСКТ с болюсным контрастированием в сагитальной (а) и фронтальной (б) проекциях. В области эпи- и мезогастрия определяется массивное многокамерное кистозно-солидное образование размерами 225 х 170 х 250 мм, предположительно исходящее из хвоста поджелудочной железы.

ЭГДС: хронический гастрит, хронический рефлюкс-эзофагит, грубая рубцовая деформация луковицы 12 перстной кишки.

Общий анализ крови: гемоглобин 76 (г\л), эритроциты 2.7(1012/л), лейкоциты 7.8 (109/л), тромбоциты 382(109/л),

Осмотрена терапевтом: ИБС: атеросклеротический кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 3 ст, 3 ст, НК 1 ст, анемия средней тяжести неуточненного генеза.

Больная в связи с нарастанием болевого синдрома и отсутствием положительной динамики на фоне лечения после полноценного обследования и предварительной предоперационной подготовки была подана в операционную для проведения диагностической лапароскопии с дальнейшим определением тактики лечения после интраоперационной ревизии.

На операции: печень обычного цвета и консистенции, висцеральная и париетальная поверхности гладкие, метастатических узлов не содержат. Сальниковая сумка выбухает кпереди, желудок отдавлен кверху. В сальниковой сумке, через желудочно-ободочную связку визуализируется опухолевидное образование размерами 250х200х150 мм, тугоэластической консистенции. В эпигастральной области и подреберьях установлены три троакара (10 мм и два 5 мм). При осмотре и инструментальной пальпации гепатодуоденальной связки лимфоаденопатии не выявлено. Желчный пузырь размерами 90х50 мм, не напряжен, сероза последнего не изменена, при пальпации конкрементов не содержит. С применением ультразвукового скальпеля HARMONIC® (EthiconEndo-Surgery) рассечена желудочно-ободочная связка. При этом отмечено, что стенка объемного образования интимно припаяна к задней стенке желудка на всем протяжении большой кривизны. Головка поджелудочной железы размерами 30х20 мм, плотной консистенции, подвижная. Произведена пункция кистозного образования с последующей эвакуацией порядка 3 литров отделяемого по типу шоколадного секрета. Произведено иссечение кисты по периметру, после чего выявлено еще одно кистозное образование, локализующее в области тела и хвоста поджелудочной железы, с распространением процесса на брыжейку ободочной кишки, в ворота селезенки и паранефральное пространство слева. При пункции получено темное жидкое отделяемое. Высказано предположение о наличии у пациентки двухкамерного кистозного объемного образования в виде песочных часов, при этом имелись признаками геморрагической имбибиции стенки кисты и кровоизлияниями в ее просвет. С применением УЗ-скальпеля HARMONIC® (EthiconEndo-Surgery) кистозное образование по периметру выделено вместе с хвостом поджелудочной железы, выполнено клиппирование селезеночной вены. Селезенка после осмотра обычной консистенции и размеров. Отступив на 5 см от кистозного образования произведена корпокаудальная резекция поджелудочной железы с применением эндоскопического сшивающего аппарата ECHELON FLEX (EthiconEndo-Surgery).

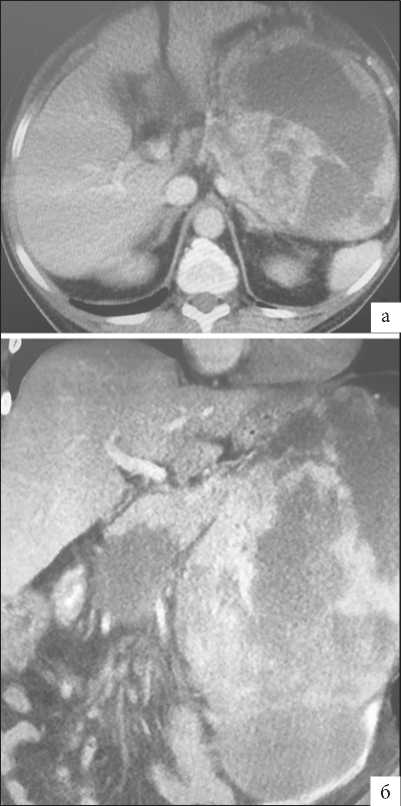

Из-за технических трудностей при манипуляциях, а также для удаления макропрепарата выполнена конверсия к минилапаротомии срединным доступом (5 см). Линия скрепочного шва укрыта узловыми швами нитками викрил 3/0. В малый таз, сальниковую сумку, к культе поджелудочной железы и под диафрагму слева установлены дренажные трубки, после чего выполнено послойное ушивание операционных ран. После операции больная на ИВЛ переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. Удалённый макропрепарат (рис. 2) представлен кистозным образованием диаметром 130 мм, в тонкой капсуле с отрезком хвоста поджелудочной железы 70 мм, в просвете некротически измененные ткани. Отдельно стенка кисты, вскрыта, размером 150х50х20 мм,гладкая снаружи и внутри.

Рис. 2. Удаленный макропрепарат (комментарий в тексте)

Таким образом, сформулировано интраоперационное заключение о наличии у больной кистозного новообразовани-яхвоста поджелудочной железы с кровоизлиянием в полость. Больной выполнена лапароскопически ассистированная корпорокаудальная резекция поджелудочной железы.

В ближайшем послеоперационном периоде больная находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. После стабилизации состояния переведена в хирургическое отделение. В послеоперационном периоде проводилась инфузионная, спазмолитическая, обезболивающая, антикоагулянтная, антибактериальная, антисекреторная терапия, профилактика моторно-эвакуаторных нарушений и электрофизиологический мониторинг методом селективной полиграфии и резонансная электростимуляция перистальтической активности пищеварительного тракта, коррекция, анемического синдрома. На фоне лечения отмечена положительная динамика, гемодинамика скомпенсирована. По данным изучения перистальтической активности методом селективной полиграфии полное восстановление моторно-эвакуаторной функции пищеварительного тракта отмечено на 3-4 сутки после операции. Для данных целей применялись индивидуально-корригируемые режимы мониторинга и резонансной электростимуляции (патент РФ 2648819).

Дренажи из брюшной полости поэтапно удалены к 3-4 суткам, больная активизирована, с 3 суток восстановлен пероральный прием пищи.

При морфологическом исследовании стенка первой кисты, прилегающая к ткани поджелудочной железы представлена разрастанием эндокринного крупноклеточного рака. Стенка второй кисты представлена фиброзной тканью с очагами кровоизлияний и диффузной лимфоцитарной инфильтрацией.

По завершении стационарного этапа лечения в удовлетворительном состоянии выписана на амбулаторное долечивание с рекомендациями обязательной явки и наблюдением онкологом по месту жительства. Через 3 месяца опрошена по телефону (находится не в московском регионе в настоящее время). Со слов здорова, состояние удовлетворительное, рекомендации клинические и диетические игнорирует, под наблюдением у онколога не находится.

Обсуждение

Эндокринные опухоли поджелудочной железы относятся к числу редко встречающихся заболеваниям, и составляют большинство функционирующих нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта [7]. Согласно современным представлениям о существовании диффузной нейроэндокринной системы, источниками нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы являются эндокринные и экзокринные клетки, локализованные в ткани панкреас и продуцирующие разнообразные биологически активные вещества. Клетки диффузной нейроэндокринной системы обладают общими иммунофенотипическими особенностями и дают положительную реакцию с антителами к общим нейроэндокринным маркерам (хромогранин А,синаптофизин). Принято выделять 2 типа нейроэндокринных образований поджелудочной железы: ортотопические, развивающиеся из активно функционирующих в нормальныхи патологических условиях гормональных клеток (инсулинома, глюкагонома, соматостатинома) и эктопические (в норме отсутствующие в ткани панкреас, появляющиеся при развитии нейроэндокринной опухоли - гастринома, ВИПома, карциноид).

Несмотря на существующие терминологические расхождения, в последнее десятилетие подобные опухоли из клеток диффузной нейроэндокринной системы принято называть нейроэндокринные опухоли, а ранее известные и широко распространенные общие названия этих новообразований как «апудома» или «карциноид», утратили в настоящее время свое значение и не используются в современныхклассификациях, хоть нередко и встречаются в отечественных публикациях [8].

Алгоритм диагностики нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы основан на выявлении клинических синдромов, обусловленных избыточной продукцией тех или иных гормонов, лабораторном подтверждении повышенной концентрации соответствующих гормонов и пептидов в биологических жидкостях, изменениях в общих и специфических биохимических маркерах, а также топической визуализации опухоли по данным современных инструментальных методов диагностики [8,9]. Клиническая картина у больных c нефункционирующими нейроэндокринными опухолями (не сопровождающаяся гормональными дисфункциями), длительное время без скрининговых находокне позволяет заподозрить и, как следствие, верифицировать диагноз [7-9].

На сегодняшний день место и роль хирургического лечения не вызывает сомнений: оно показано всем больным со спорадическими эндокринными опухолями поджелудочной железы при отсутствии нерезектабельных отдаленных метастазов и тяжелых сопутствующих заболеваний [8,9].

Заключение

Внедрение лапароскопических технологий в хирургическую рутинную практику привело к тому, что на сегодняшний день практически все виды оперативных вмешательств могу быть воспроизведены и выполняются с использованием эндовидеохирургической техники. Внедрение лапароскопии позволило существенно изменить диагностику и лечебную тактику как при плановых, так и ургентных хирургических заболеваниях.

Современное развитие лапароскопической хирургии после периода освоения практически всех видов хирургических вмешательств не исчерпало своих потенциальных возможностей и требует совершенствования в новых разделах хирургии, в том числе при вмешательствах на поджелудочной железе в условиях скоропомощного стационара.

Список литературы Гигантская нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы. Клиническое наблюдение успешного использования лапароскопических технологий

- Сажин А.В., Мосин С.В., Дзусов М.А. Место лапароскопических технологий в диагностике и лечении острой кишечной непроходимости неопухолевого генеза (обзор литературы) //РМЖ. 2016. 24(3). С. 190-192

- Курочкин Д.М., Гольцов В.Р., Савелло В.Е., Бакунов А.М. Возможности применения миниинвазивных вмешательств при лечении кист поджелудочной железы, осложненных перфорацией и разлитым ферментативным перитонитом //Анналы хирургической гепатологии.2015.20(3). С. 124-128

- Miskovic D., Wyles S.M., Tekkis P., Hanna G.B. Learning curve and cases electionin laparoscopic colorectal surgery - systematic review and international multi-centre analysis of 4852 cases. Diseases of the Colon and Rectum, 2012, 55, pp. 1300-1310

- Хатьков И.Е., Цвиркун В.В., Израилов Р.Е., Васнев О.С., Байчоров М.Э., Тютюнник П.С., Хисамов А.А., Андрианов А.В., Михневич М.В. Лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция: эволюция результатов 215 операций //Анналы хирургической гепатологии. 2018. 23(1). С. 47-54

- Venkat R., Edil B.H., Schulick R.D., Lidor A.O., Makary M.A., Wolfgang C.L. Laparoscopic distal pancreatectomy is associated with significantly less overall morbidity compared to the open technique: a systematic review and meta-analysis. Ann. Surg, 2012, 255 (6), pp. 1048-1059

- Тютюнник П.С., Хатьков И.Е., Цвиркун В.В., Израилов Р.Е., Хисамов А.А., Андрианов А.В. Выбор оптимальной модели для построения кривой обучения в лапароскопической хирургии на примере панкреатодуоденальной резекции // Эндоскопическая хирургия. 2015. 21(5). C. 45-49

- Гуревич Л.Е. Диагностика нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта //Практическая онкология. 2005. 6(4). C. 193-200

- Кубышкин В.А., Кочатков А.В., Константинова М.М., Кригер А.Г. Нейроэндокринная неоплазия поджелудочной железы: терминология, классификация и стадирование // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2012. 6. C. 4-8

- Кочатков А.В., Кубышкин В.А., Кригер А.Г., Кармазановс кий Г.Г., Замолодчиков Р.Д., Макеева-Малиновская Н.Ю., Цыганков В.Н. Диагностика нейроэндокринных неоплазий поджелудочной железы // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2014. 2. C. 8-15