Гигиеническая оценка эффективности работы установок по очистке питьевой воды в учреждениях повышенной социальной значимости Саратовской области

Автор: Лаврентьев Максим Викторович

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Гигиена

Статья в выпуске: 2 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение эффективности работы локальных установок по очистке воды, как на поверхностных, так и на подземных источниках водоснабжения. Материал и методы. В процессе исследования было отобрано 60 проб воды из различных поверхностных, подземных водоемов и разводящей системы водоснабжения Саратовской области и проведено 900 определений содержания химических веществ. Определяли среднюю арифметическую и ее ошибку. Различия средних величин оценивали с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. Результаты. Установлены приоритетные загрязнители подземных вод в Саратовском и Федоровском районах Саратовской области: соли жесткости, железо. Для поверхностных источников тех же районов области: железо, марганец, фенол, фосфаты. Вода открытых водоемов также не удовлетворяла по органолептическим показателям и показателям процессов самоочищения. Эффективность водоочистных сооружений Федоровского района оказалась низкой. Вода из подземных источников попадала к потребителю без прохождения через водоочистные сооружения. Выводы: 1) вода подземных и поверхностных водоемов сельских населенных пунктов Саратовской области имеет неблагоприятные органолептические показатели и содержит химические загрязнения в концентрациях, превышающих предельно допустимые; 2) эффективность сельских водоочистных сооружений не позволяет проводить очистку воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01; 3) применение локальных установок по очистке питьевой воды позволило добиться получения на выходе из них качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Локальные установки, очистка, питьевая вода

Короткий адрес: https://sciup.org/14917308

IDR: 14917308

Текст научной статьи Гигиеническая оценка эффективности работы установок по очистке питьевой воды в учреждениях повышенной социальной значимости Саратовской области

1Введение. Анализ уровней заболеваемости населения и загрязнения источников питьевого водоснабжения свидетельствует о наличии достоверных устойчивых взаимосвязей между популяционными и экологическими показателями. Особенно загрязнение воды сказывается на здоровье детей, организм которых обладает большей избирательной чувствительностью даже к микродозам различных экополлютантов [1].

Применяемые технологии очистки природных вод для целей водоснабжения (отстаивание, коагуляция, фильтрование и хлорирование) были разработаны в первой половине ХХ столетия, система разводящих сетей городского водопровода также не подвергалась ревизии с тех пор до настоящего времени. Учитывая изложенное, качество питьевой воды, подаваемой разводящей системой водоснабжения, нуждается в значительной доработке. Более того, в 90% сельских населенных пунктов очистка воды вообще не проводится. В связи с этим вполне оправданным является применение систем локальной очистки воды, особенно в детских, социально значимых учреждениях, что и было рекомендовано и учтено при подготовке школ сельской местности Саратовской области к работе в новом 2009/10 учебном году [2].

Методы . Для исследования было отобрано 60 проб воды из различных поверхностных, подземных водоемов и разводящей системы водоснабжения Саратовской области и проведено 900 определений содержания химических веществ. Сухой остаток в воде определяли по ГОСТ 18164–72. Водородный показатель определяли электрометрическим методом. Щелочность определяли титрованием воды раствором сильной кислоты электрометрическим методом. Определение общей жесткости воды проводили по ГОСТ 4151–72 титрованием пробы трилоном Б при рН 10 в присутствии индикатора. Содержание хлоридов устанавливали по ГОСТ 4245–72 титрованием азотнокислым серебром. Сульфаты оценивали по ГОСТ 4389–72 турбидиметрическим методом. Аммиак оценивали по ГОСТ 4192–48 путем сравнения интенсивности окраски исследуемой воды с эталоном при добавлении в исследуемую воду, содержащую аммиак, реактив Несслера. Определение содержания нитратов в воде проводили по ГОСТ 18826–73 колориметрическим методом с салициловокислым натрием путем построения калибровочного графика. Перманганатную окисляемость определяли методом Кубеля. Содержание общего железа оценивали по

Адрес: 413108, Саратовская область, г. Энгельс, ул. 4-ый Полярный проезд, 11.

Тел.: 89279165696.

ГОСТ 4011–72 колориметрическим методом с роданидом путем сравнения интенсивности окрасок воды и стандартного раствора.

Определение количественного содержания химических микроэлементов проводилось в ФГУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора в соответствии с общепринятыми в гигиенической практике санитарно-химическими методами. Полученные результаты были подвергнуты вариационному анализу с вычислением средней арифметической и ее ошибки. Различия средних величин оценивали с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. При оценке различий показателей между группами взят порог доверительной вероятности не менее 0,95 с уровнем значимости p не более 0,05.

Результаты. Исследования на содержание химических загрязнений подземных водоисточников проводились в многонаселенных районах Саратовской области (Саратовском) расположенном на правом берегу реки Волги, и Федоровском — на левом). Проведенными исследованиями установлены приоритетные загрязнители подземных вод Саратовской области, к которым относились: соли жесткости, железо. Так, в подземных водоемах Федоровского и Саратовского районов соли жесткости обнаруживались в концентрациях от 11 до 20ºЖ (градусы жесткости), что превышало допустимые значения в 1,1–2 раза, содержание железа в концентрации 0,3-1,3 мг/дм3, что превышало допустимые значения в 3–4 раза (табл. 1).

Исследования содержания химических соединений открытых водоемов были проведены на малых реках тех же районов Саратовской области. Основными загрязнителями поверхностных источников являлись: железо, марганец, фенол, фосфаты. Вода открытых водоемов также не удовлетворяла по органолептическим показателям и показателям процессов самоочищения.

Так, в реке Еруслан, протекающей в Федоровском районе области, содержание фенолов превышало стандартные в 2 раза, железа и марганца в 4–9 раз, фосфаты обнаруживались в концентрациях до 4,9 мг/дм3, что превышало стандартные в 1,4 раза (табл. 2).

Эффективность водоочистных сооружений Федоровского района, функционирующих на реке Еруслан и осуществляющих очистку воды в два этапа (хлорирование и фильтрация через песчаный фильтр), оказалась малоэффективной. Так, улучшение органолептических показателей составляло по запаху от 60 до 90%, по взвешенным веществам от 10 до 86, по окраске от 70 до 80%. Показатели процессов самоочищения также значительно не улучшились. Биохимическое потребление кислорода и химическое потребление кислорода оставались высокими и составляли 5 и 20 мг О2/дмЗ соответственно, а растворенный кис-

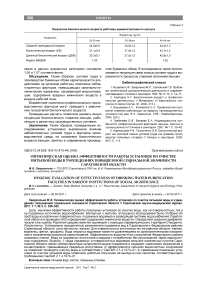

Таблица 1

Содержание химических веществ в подземных источниках в Саратовском и Федоровском районах Саратовской области

|

Показатель |

Норма СанПиН 2.1.4.1074–01 |

Саратовский район |

Федоровский район |

|

Запах, баллы |

2 |

0–2 |

0–2 |

|

Привкус, баллы |

2 |

0–2 |

0–2 |

|

Цветность, град |

20 (30) |

11–15 |

10–13 |

|

Мутность, мг/л |

1,5 (2) |

0,56–1,1 |

0,5–1,4 |

|

рН |

6–9 |

7–8 |

7–8 |

|

Жесткость общ.,0Ж |

7,0 (10) |

11–17 |

11–20 |

|

Нитраты, мг/дмз |

45 |

2–5 |

2–4 |

|

Хлориды, мг/дмз |

350 |

120 |

70 |

|

Сульфаты, мг/дмз |

500 |

220 |

50 |

|

Сухой остаток, мг/дмз |

1000 |

800 |

850 |

|

Окисляемость перм., мг/дмз |

5 |

2–3 |

3–5,3 |

|

Железо, мг/дмз |

0,3 (1,0) |

0,2–1,0 |

0,3–1,2 |

|

Нитриты, мг/дм3 |

3,0 |

0,05–0,4 |

0,5–0,9 |

|

Аммиак, мг/дм3 |

2,0 (по азоту) |

0,7–1,3 |

0,08–0,5 |

|

Фосфаты, мг/дм3 |

3,5 |

0,8–1,5 |

0,33–1,5 |

|

Марганец, мг/дм3 |

0,1 |

<0,1 |

<0,1 |

|

Фтор, мг/дм3 |

0,1 |

<0,10 |

<0,10 |

|

ПАВ, мг/мл |

0,5 |

0,17 |

0,22 |

|

Фенол, мг/мл |

0,5 |

0,1 |

0,1 |

Таблица 2

Содержание химических веществ в поверхностных источниках до и после прохождения очистных сооружений в Саратовском и Федоровском районах Саратовской области

|

Показатель |

Норма СанПиН 2.1.5.980–00 |

Саратовский район, р. Латрык |

Федоровский район, р. Еруслан |

||

|

до очистки |

после очистки |

до очистки |

после очистки |

||

|

Взвешенные вещества |

0,25 мг/дм3 |

0,39 |

0,2 |

0,4 |

0,2 |

|

Запах, баллы |

2 |

0–2 |

0–1 |

1–2 |

0–1 |

|

Окраска, град |

20 (30) |

19,5–53 |

15–17 |

13–43,5 |

17–20 |

|

рН |

6,5–8,5 |

7–8 |

7–8 |

7–8 |

7–8 |

|

Нитраты, мг/дмз |

45 |

10 |

10 |

12 |

11 |

|

Хлориды, мг/дмз |

350 |

123 |

120 |

35–100 |

35–100 |

|

Сульфаты, мг/дмз |

500 |

200 |

190 |

40–60 |

50 |

|

Минерализация, мг/дмз |

1000 |

500 |

450 |

600 |

550 |

|

Растворенный кислород, мг/дм3 |

Не менее 4 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Биохимическое потребление кислорода (БПК_5), мг О 2 /дмЗ |

Не должно превышать при температуре 20°С 2 |

5 |

5 |

5 |

5 |

|

Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) ХПК, мг О 2 /дмЗ |

Не должно превышать 15 |

20 |

20 |

21 |

20 |

|

Нитриты, мг/дм3 |

3,0 |

0,5–0,4 |

0,4 |

0,4–0,9 |

0,5 |

|

Фосфаты, мг/дм3 |

3,5 |

2,2–4,0 |

3,6–3,9 |

3,1–4,9 |

3,9 |

|

Железо мг/л |

0,3 |

1,2–2,5 |

0,5–0,7 |

1,3–2,7 |

0,7 |

|

Марганец, мг/дм3 |

0,1 |

0,4–0,8 |

0,4–0,6 |

0,3–0,9 |

0,6 |

|

Фтор, мг/дм3 |

0,1 |

<0,10 |

<0,10 |

||

|

ПАВ, мг/мл |

0,5 |

0,3 |

0,3 |

0,24 |

0,23 |

|

Фенол, мг/мл |

0,5 |

0,6–1,0 |

0,7–0,9 |

0,7–1,1 |

0,9 |

Таблица 3

Эффективность работы сельских водоочистных сооружений на поверхностных источниках питьевого водоснабжения Федоровского района

Обсуждение. Таким образом, условия труда в производстве бумажных обоев характеризуются воздействием на организм работниц комплекса неблагоприятных факторов, превышающих санитарно-гигиенические нормативы: нагревающий микроклимат, шум, содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны.

Воздействие комплекса профессионально-производственных факторов могут приводить к увеличению показателей биологического возраста.

Проведенные расчеты позволили выявить явную тенденцию биологического старения женщин, работающих в различных производственных условиях.

Заключение. Таким образом, проведенными исследованиями установлено выраженное влияние неблагоприятных условий труда и факторов производственной среды на показатели биологического возраста женщин, занятых в современном производ-

стве бумажных обоев. В исследовании также прослеживается тенденция связи класса условия труда и выраженности процессов старения организма женщин.

Список литературы Гигиеническая оценка эффективности работы установок по очистке питьевой воды в учреждениях повышенной социальной значимости Саратовской области

- О состоянии окружающей природной среды Саратовской области в 2008-2009 гг.: доклад. Саратов, 2009. 180 с.

- 2.06 итогах подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2009/10 учебному году [Электронный ресурс]: письмо № 01/18506-9-32 от 04.12.2009 руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и по железнодорожному транспорту. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».