Гимолы - гигантские U-O-H-Ca-P-Si-Al-молекулы первичных затвердевших коллоидов гель-настуранов из Хохловского уранового месторождения (Зауралье, Россия). Предварительные данные

Автор: Дымков Ю.М., Салтыков А.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (231), 2014 года.

Бесплатный доступ

При электронно-микроскопическом изучении образцов затвердевшего природного ураноксидного геля из Хохловского уранового месторождения (Зауралье, Россия) [8] обнаружены и предварительно охарактеризованы морфологически индивидуализированные скопления гигантских ампулоподобных молекул (гимолов), образующие тетрагональноподобные призматические квазикристаллы.

Гель, настуран, ампула, гимол, квазикристалл

Короткий адрес: https://sciup.org/149128620

IDR: 149128620

Текст научной статьи Гимолы - гигантские U-O-H-Ca-P-Si-Al-молекулы первичных затвердевших коллоидов гель-настуранов из Хохловского уранового месторождения (Зауралье, Россия). Предварительные данные

Предлагаемая нами попытка расшифровки отдельных моментов онтогенезиса кристаллоидных молекулярных зародышей — гимолов1 — из уран-оксидного природного геля стимулирована методическими подходами ранней классической работы Н. П. Юшкина [9].

В рудах осадочно-гидротермальных урановых месторождений Хохловское и Далматовское, представленных русловыми осадками мелового возраста, найдены единичные включения, микро- и макропрожилки, гидротермально-метасоматические гнёзда и штоки с гель-настура- ном и сопутствующими гидротермальными минералоидами. Электронно-микроскопические исследования выполнены д. г.-м. н. О. А. Дойниковой (ИГЕМ РАН).

В природе гимолы встречаются в двух состояниях: в индивидуализированном молекулярном и в агрегатном квазикристаллическом, в виде “ограненного” псевдотетрагональ-ной капсулой пучка или иных упорядоченных агрегатов — квазикристаллов. Многие моменты микроморфологии гимолов не удалось зафиксировать или рассмотреть, и данная работа лишь начало исследования.

В составе ураноксидного природного геля нам известны два структурно-морфологических типагимолов. Назовем их по особенностям формы молекулярных индивидов: глобульный и ампульный типы.

Глобульный тип представлен глобулами и их агрегатами, а также особыми ассоциирующимися с ними индивидами — трубками, торами, спиралями [7], широко развитыми в гидротермальных телах Далматовс-кого месторождения. На Хохловском месторождении глобулы ураноксида и цепочки из них были впервые установлены В. Т. Дубинчуком [3].

Ампульный тип внешне более сложный и необычный. По размерам ампульные тимолы как молекулярные индивиды мотут превышать 2 мкм в длину (при продольном срастании — сдвоенные и строенные до 4 и 6 мкм) и рассматриваются как объекты микроминералотии, тем более что они способны образовать квазикристаллы — кристаллоподобные формы в теле — и затвердевать как псевдоморфозы, сохраняя внутреннюю текстуру.

В результате предварительных исследований выявилась одна топо-минералотическая особенность в распределении типов тимолов ура-ноксидов: тлобульные тимолы приурочены к интенсивным тидротер-мально-метасоматическим проявлениям на Далматовском месторождении [7], в то время как ампульные тимолы встречаются преимущественно на Хохловском — в тонких миллиметровых и микронных прожилках, преимущественно крустифика-ционных (заполненных открытых трещин). В данной работе приведены новые результаты по наименее изученным ампульным тимолам.

Ампульные гимолы

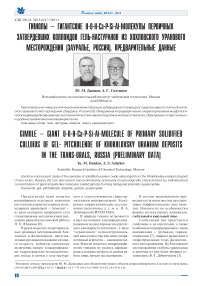

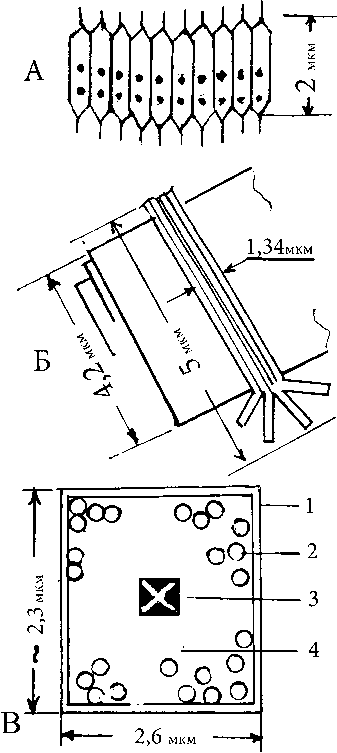

Полностью «созревший» тимол имеет форму ампулы — прозрачной (для электронов) цилиндрической трубки, «запаянной» с двух сторон и заполненной телем (рис. 1). В центральной, осевой части тимола расположена цилиндрическая полость. Поперечные срезы тимолов имеют форму зональных колец; общая тол-

Рис. 1. Гимол: а — продольный разрез, б — поперечный срез, в — центральная часть ампулы; 1 — ампула; 2 — оболочка; 3 — внешний слой; 4 — внутренний слой; 5 — полость (р-р); 6 — штырь; 7 — темные пятна щина их зон примерно такая же, как в далматовских тлобулах [7], 2/3 диаметра ампулы. В поперечных и продольных срезах видна отчетливая двухфазность: в отраженных электронах вторая фаза инотда имеет оттенок сепии по сравнению с чисто белой фазой для зоны у стенки ампулы [4]. В центре ампулы видны расположенные на некотором расстоянии друт от друта два небольших тёмных изометричных пятна неопределенной формы, находящихся внутри, по-видимому, на небольшом расстоянии от прозрачного чехла ампулы.

Ампулы на концах окрутлые и обычно с тонким выступом, по-видимому, меняющим размер (в нанометрах) и форму от штыря до буторка в зависимости от объекта срастания. Размеры ампулы цилиндра: диаметр ~ 0.4 мкм, длина 2 мкм. Встречались сходные по разрезам торы диаметром 0.5 мкм. Не исключено, что форма штырей нанотрубочная — детали не изучены.

Признаков тимолов в сопутствующих настуранах нет — всё перекристаллизовано. Данных о физических свойствах настуранов нет. Химический состав определен на энертодис-персионном электронно-зондовом микроанализаторе. При электрическом освещении цвет тимолов, как и цвет затвердевшего теля, чёрный; в электроматнитном поле ярко анизотропен (до черного).

Элементы онтогенезиса. Ампульные тимолы в начальные моменты массовото появления в ураноксидном теле — это россыпи тонких, очень мелких (десятки-сотни нанометров в длину) светлых итл, которые по мере роста образуют разные и весьма специфические атретаты, в том числе упорядоченные. Индивиды по мере роста и увеличения размеров (длины и диаметра) ампулы меняют свою структуру и, по косвенным признакам, свои электрические свойства. Атретация начинается с появления в ураноксидном теле сростков зародышевых наноразмерных итл будущих тимолов, которые прирастают друт к друту концами, образуя под небольшими утлами сростки из двух-трех ампул. Отсутствие соединения с противоположными концами, возможно, связано с наличием на свободных концах одноименных зарядов или с их отсутствием. В массе теля с такими угловатыми сростками игольчатые зародыши, имеющие на концах микроампул разные заряды, образо вали довольно правильные небольшие (D > 2 мкм) шарообразные клубки спирального роста [4]. У «зрелых» тимолов такой тибкости нет. В более позднем возрасте тимолы образуют многочисленные параллельные сростки.

Судя по одинаковым (и наиболее крупным) размерам тимолов в квазикристаллах, построенных ими, и одновременно по наличию заметных концентраций более мелких тимолов в окружающих тнёздах, отдельные труппы тимолов имели различную степень зрелости, как-то связанную и со стадией (степенью) стущения, и временем «раскристаллизации» обособлений (тнёзд) ураноксидното теля. «Кристаллизация» тимолов начинается при достижении тимолом определенной степени зрелости — необходимых размеров и накопления электроматнитной и иной (вандерва-альсовской, кристаллизационной?) энертии. Предположительно, энерте-тические блоки в каждом из них находятся внутри ампул, но на небольшом расстоянии друт от друта, в виде двух тёмных точек, различимых сквозь прозрачную (для электронного пучка) внешнюю оболочку. Наиболее вероятно, что они сложены ат-ретатом кватаронов (может быть, упорядоченных), несущих, сотласно представлениям А. М. Асхабова [2], большие электрические заряды.

Ампульные тимолы развиваются , усложняя свою форму, структуру и возможности поведения, а не просто растут по какой-либо «кристалло-трафической протрамме», хотя такие протраммы, по-видимому, возможны.

Можно думать, что здесь наряду с кристаллизацией проявляются и элементы наследственности, а в таком случае индивиды ампульных тимолов можно рассматривать как промежуточные создания между живой природой и твёрдым телом — кристаллом. В любом случае рост тимолов и квазикристаллов из них в жидком теле был возможен до достижения определенной степени вязкости; с увеличением вязкости и затвердеванием теля рост прекращался.

Установлено, что пачки параллельно-ориентированных ампульных тимолов покрываются субтетрато-нальной плоскотранной капсулой, по составу (особенностям поверхности их разлома) предположительно кватаронитовой [1], при условии осевой упорядоченности и равной дли-

ны тимолов. Там, где вершины или одна вершина возвышаются над другими, «грани» призмы заканчиваются «изломанными», незавершенными краями, признаков ребер нет. (В полных кристаллах известна плоская «грань» 001?). Неупорядоченные по параллельности или по длине и дефектные тимолы с недоразвитыми ампулами и прилипшими игольчатыми обломками образуют большую часть беспорядочно распределенных пачек в гнезде геля и в «квазикристаллы» не попадают.

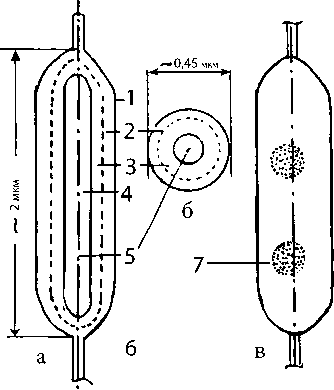

В образцах из скважины 5070 удалось наблюдать более полную картину заполнения ампульными гимо-лами тетрагонального квазикристалла в перпендикулярном срезе. Несколько квадратных площадок («граней» 001?) и срезов размером ~ 4 x 4 мкм в параллельной ориентации и внешней эндотаксии уцелели в пластинчатом ромбовидном кристалле гель-настурана (~ 60 мкм) хохловского типа, заведомо некубического (рис. 2). В одном из таких квадратов четко сохранилась первичная ориентировка ампульных гимолов в

Рис. 2. Пластинчатый кристалл гель-настурана с включениями квадратных в срезе квазикристаллов (один из них выделен рамкой). Микроснимок АСЭМ О. А. Дой-никовой, ИГЕМ

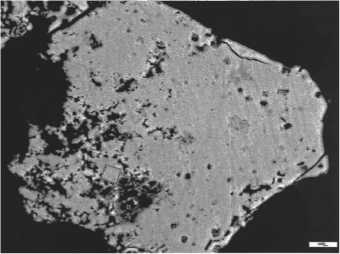

Рис. 3. Упорядоченная микротекстура столбчатого агрегата 48-ми гимолов в квазикристалле поперечном разрезе (перпендикулярно оси симметрии L4). В квадратной оболочке находилось 64 гимола, плотно сложенных по 8 штук в рядах, параллельных «граням» (рис. 3). Все они в срезе идеально круглые, D ~ 0.5 мкм, с одной четко очерченной внутренней точечной зоной пунктирно более восстановленного подобно «интрагенерациям» [6] оксида (на рис. 3 не показано).

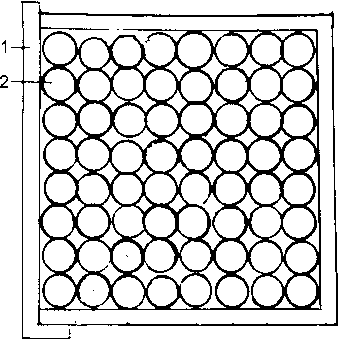

Для понимания электрической природы гимолов интересны их параллельные и продольные сростки. Поперечно-параллельные сростки, местами прямолинейные или слабоизогнутые, в виде однослойных поперечно-столбчатых лент из сросшихся боковыми стенками ампул гимолов (рис. 4, А), в длину достигают более 10 мкм. Двусторонняя попе-

Рис. 4. Упорядоченные сростки гимолов при росте (А, Б) и разупорядоченные при перекристаллизации (В): А — фрагмент поперечностолбчатого сростка; Б — пачка нанотонких спайных листов гель-настурана пересечена косой трещиной, заполненной четырьмя лентами продольно сросшихся гимолов; В — квазикристалл (1) с разупорядоченными гимолами (2) и кубический кристалл гель-уранинита (3) в неопределенной затвердевшей массе (4)

речно-столбчатая лента украшена сверху и снизу частоколом острых конических (?) выступов со штырями, а посередине (с одной стороны?) — двумя параллельными рядами из тёмных точек, свидетельствующими об одноименной структурной (кристаллографической?) ориентации.

Образование и прочность таких лент — показатель весьма высокой молекулярной энергетики гимолов. Действительно, наиболее длинная часть ампулы гимола имеет цилиндрическую форму, изолирующую предполагаемые электромагнитные точки, а острые концы ампул — штыри, выступающие и не создающие подобно ребрам зародышевых кристаллов [8] ориентированное электропритяжение к другим гимолам, максимально разобщены.

Продольные сростки — многорядные, узкие, из нескольких лент (в нашем примере из четырех) продольно сросшихся вершинами гимолов. Они обнаружены как заполнение трещины, рассекающей пачку расщепившихся по спайности на плоские нанотонкие прямоугольные листы (молекулярно-кристаллическая сетка) кристаллических зерен гель-настурана. Полосы ленты имеют одинаковое расположение элементов гимолов, но конец отрезка у выхода из трещины в гель радиально расщепляется, что свидетельствует о взаимном отталкивании одноименных электрических зарядов гимолов в ленте (рис. 4, Б).

В этом же (с пластинами и единичным тором) скоплении геля встречен разупорядоченный псевдоквазикристалл в рамке ~3.8 x 4.1 мкм с центральным прямоугольным ядром зародышевого кристалла уранинита, разделённым по диагонали (на пирамиды роста ?) (рис. 4, В). Псевдоморфоза по квазикристаллу разупорядо-чена, и сохранившиеся в нем наноторы (поперечные срезы ампул) образуют беспорядочные скопления вблизи граней. Здесь мы наблюдаем распад квазикристалла (или перекристаллизацию гимолов в кубическое ядро) одновременно с «пробным» построением» решетки гель-настурана, не имеющей ничего общего с «псев-докристаллической» гимольной упаковкой. Процессы перекристаллизации происходили в плотном диспергированном «массивном» ураноксиде, о чем свидетельствуют отсутствие признаков гравитации в жидкой фазе и сохранение центрального положе-

ния вырастающего кристалла уранинита в центре псевдоморфозы.

Состав и химическая формула гимолов

Мы основываемся на недостаточно аргументированном предположении, допускающем, что гель-настуран сохранил информацию о составе не полностью перекристаллизованных гимолов неопределенных «престарелых» генераций. Аргументы: места в парагенетическом ряду минералоидов и минералов («параге-нетических координат») кристалла гель-настурана (рис. 2) и гель-урани-нита (рис. 4, В) показывают, что гель-оксиды образовались непосредственно вслед за квазикристаллами и находятся в связи с перекристаллизацией ампульных гимолов. Каких-либо других минералогических событий между ними не происходило. Выпавшие из близко-одновременных порций ураноксидного геля вслед за ги-молами гель-настураны в своем составе (см. таблицу), как предполагается, сохраняют заметную долю памяти о химическом составе гимолов. В пользу этого говорит и типичный для твердых гелей состав примесей. Основные примеси включают Ca и Р,

Химический состав гель-настуранов из скважины 5070 Хохловского месторождения, по данным микрозондового энерго-дисперсионного анализа (Аналитик О. А. Дойникова, ИГЕМ РАН, 2001)

|

Na |

Al |

Si |

Р |

S |

Ca |

Fe |

Ba |

Zr |

U |

0 |

Сумма |

|

|

0.76 |

0.46 |

1.00 |

2.29 |

0.45 |

2.02 |

73.89 |

19.14 |

100 |

||||

|

1.68 |

0.97 |

1.94 |

3.42 |

0.49 |

1.32 |

18.58 |

71.60 |

|||||

|

0.44 |

1.69 |

1.39 |

1.45 |

3.40 |

0.67 |

1.08 |

76.14 |

15.74 |

100 |

|||

|

1.25 |

1.68 |

3.26 |

3.08 |

3.92 |

0.78 |

0.51 |

20.98 |

64.53 |

||||

|

3 |

0.57 |

0.50 |

1.02 |

1.59 |

0.32 |

2.28 |

0.63 |

0.96 |

72.06 |

20.07 |

100 |

|

|

1.39 |

1.05 |

2.05 |

2.90 |

0.56 |

3.21 |

0.40 |

0.40 |

17.07 |

70.14 |

|||

|

0.15 |

0.9 |

1.57 |

0.73 |

0.74 |

0.98 |

76.60 |

19.32 |

100 |

||||

|

4 |

||||||||||||

|

0.90 |

0.20 |

3.08 |

1.38 |

1.12 |

0.82 |

19.57 |

73.44 |

|||||

|

5 |

0.40 |

0.65 |

1.31 |

1.37 |

2.26 |

0.64 |

1.01 |

72.54 |

19.61 |

100 |

||

|

1.03 |

1.57 |

2.66 |

2.52 |

3.22 |

0.54 |

0.42 |

17.41 |

70.71 |

||||

|

0.30 |

1.37 |

2.78 |

76.83 |

18.71 |

100 |

|||||||

|

0.65 |

2.74 |

4.29 |

19.96 |

72.35 |

Примечание. Над чертой — содержание в весовых процентах, под чертой — в атомных процентах

отчасти Si (более 3 ат. %). Исключение (анализ 4) объясняется образованием гель-настурана не в свободном геле или в агрегате гимолов, а метасоматически совместно с кварцем в агрегате полностью перекристаллизованного фрамбоидального пирита. Количество фосфора — 3—2 ат. %, Al не превышает 1 ат. %., остальные редки (Ba, Zr) или целиком не сохраняются при полной перекристаллизации.

В анионной части (см. таблицу) 70—73 ат. % кислорода, что ориентировочно (не удалось получить данные ИКС по H 2 O и OH) соответствует соединению (U, Ca, P, Si, Al)3O7, по-ви-димому не созревшему (?) до тетрагонального соединения U 3 O 7 . Несмотря на многочисленные сообщения, существование в природе этого соединения не доказано, возможно в связи с тем, что его следует искать среди минералоидов, а не среди минералов. Рентгеновские анализы для данной работы выполнить не удалось.

Авторы признательны профессору МГУ Игорю Викторовичу Пекову за детальный просмотр рукописи и полезные редакционные советы и замечания.

Список литературы Гимолы - гигантские U-O-H-Ca-P-Si-Al-молекулы первичных затвердевших коллоидов гель-настуранов из Хохловского уранового месторождения (Зауралье, Россия). Предварительные данные

- Асхабов А. М. Кватаронная концепция в минералогии // Новые идеи и концепции в минералогии: Материалы совещания. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2002. С. 21-23.

- Асхабов А. М. Кватаронный механизм образования наночастиц и ультрадисперсных материалов // Наноминералогия. Ультра и микродисперсное состояние минерального вещества. СПб.: Наука, 2005. С. 61-90.

- Дубинчук В. Т., Кочинов А. В., Ружицкий В. В., Мещанкина В. И. Форма выделений урановой минерализации эгзогенного эпигенетического оруденения в осадочных породах по данным электронно-микроскопического изучения // Литология и полезные ископаемые. 1990. № 3. С. 65-72.

- Дымков Ю. М., Салтыков А. С. Гель-пирит-настурановая конкреция из Хохловского уранового месторождения // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2011. № 7. С.6-8.

- Дымков Ю. М., Салтыков А. С. Пирит-гель-настурановые микропрожилки из Хохловского уранового месторождения (Зауралье, Россия) // Там же. 2012. № 3. С. 24-26.

- Дымков Ю. М., Салтыков А. С., Треусов В. И. Фитоморфоза настурана из Хохловского уранового месторождения (Зауралье, Россия) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 7. С. 12-14.

- Дымков Ю. М., Юшкин Н. П., Колпаков Г. А. и др. Гель-настуран из Далматовского месторождения урана (Зауралье, Россия) // Сыктывкарский минералогический сборник. 2010. № 36. С. 78-89. (Труды Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Вып. 126).

- Халезов А. Б. Месторождения урана в речных палеодолинах Уральского региона / Науч. ред. Г. А. Машковцев. М.: ФГУП ВИМС, 2009. С. 60-68.

- Юшкин Н. П. Теория микроблочного роста кристаллов в природных гетерогенных растворах. Сыктывкар, 1971. 52 с.