Гипербарическая оксигенация в тактике ведения подростков с кистой длинных костей

Автор: Долганова Т.И., Злобин А.В., Николайчук Е.В., Сазонова Н.В., Долганов Д.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2004 года.

Бесплатный доступ

С целью определения лечебного эффекта курса гипербарической оксигенации под наблюдением находилось 8 пациентов с кистой проксимального отдела бедренной кости в возрасте от 8 до 16 лет. Всем больным проведено комплексное лечение, включающее три курса пункционного введения контрикала (10000ЕД), у одного больного введение контрикала (10000ЕД) сочеталось с лазеротерапией. Между лечебными пункциями проводился курс гипербарической оксигенации (5сеансов) в режиме 1,3-1,5 АТА. В последующем 5 больным выполнены костно-пластические операции по методикам РНЦ «ВТО» в связи с распространенностью патологического процесса и сопутствующей ортопедической патологией. Отмечено, что курс гипербарической оксигенации приводит к значительному повышению периферического сопротивления сосудистого русла, развитию гипотонуса вен с замедлением скорости венозного оттока. Данные клинического наблюдения показали, что остается спорным вопрос о роли гипербарической оксигенации в тактике лечения пациентов с костными кистами, отмечается слабая положительная динамика репаративных процессов после комплексного лечения, включающего лазеротерапию. Периферическая вазоконстрикция и гипотонус вен не регистрируется при сочетании ГБО с лазеротерапией в данных режимах.

Киста бедренной кости, гипербарическая оксигенация, лазеротерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142120694

IDR: 142120694

Текст научной статьи Гипербарическая оксигенация в тактике ведения подростков с кистой длинных костей

Проблема кистозных поражений костей у детей и подростков до сих пор активно дискутируется и занимает особое место в детской ортопедии. Необходимость ее изучения обусловлена широким распространением данной патологии – 21% среди дисплазий и опухолей костей и 57% среди доброкачественных опухолей костей у детей [3].

Патогенез развития костных кист окончательно не выяснен. Сопоставляя данные литературы, можно предположить, что в основе патогенетической цепи формирования кист костей одно из ведущих мест занимает нарушение процессов репаративной регенерации в области поражения кости [5] в сочетании с дисплазией сосудов, патологией двух сосудистых систем кости – периостальной и медулярной [22] и дис- трофического процесса в окружающей костной ткани [4, 6]. Согласно данным экспериментальных исследований, киста кости является патологическим состоянием реактивного характера. Изменения сосудов микроциркуляторного русла и их последующая компенсаторная перестройка происходят при условии определенных гормональных сдвигов в организме и под влиянием биомеханических факторов [1].

Методика гипербарической оксигенации (ГБО) нашла широкое применение в курсе лечения пациентов как при травматических поражениях кости [10, 20], так и при патологии репаративных процессов костной ткани [17, 19], острых [20, 23] и хронических ишемических повреждениях мягких тканей [12], при наличии гормональных сдвигов в организме [2] - всех тех патофизиологических факторов, присущих и костной кисте.

С целью определения лечебного эффекта курса гипербарической оксигенации под наблюдением находилось 8 пациентов с кистой проксимального отдела бедренной кости в возрасте от 8 до 16 лет. Всем больным проведено комплексное лечение, включающее три курса пункционного введения контрикала (10000ЕД), у одного больного введение контрикала

(10000ЕД) сочеталось с лазеротерапией. Между лечебными пункциями проводился курс гипербарической оксигенации (5сеансов) в режиме 1,3-1,5 АТА. В последующем 5 больным выполнены костно-пластические операции по методикам РНЦ «ВТО» в связи с распространенностью патологического процесса и сопутствующей ортопедической патологией [8].

Статус пораженного сегмента оценивался на основании клинико-рентгенологических и физиологических данных.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Магистральный кровоток в бедренной артерии оценивали методом ультразвуковой допплерографии («АНГИО-ПЛЮС», г. Москва) с использованием карандашного датчика на 4 Мгц.

Тетраполярную реовазографию бедра записывали при помощи универсального мониторного комплекса «УНИМОК 01-03 РЕО» ( «РЕОАНАЛИЗАТОР РиД-114Д», г. С.-Петербург), используя циркулярные электроды. Были проанализированы показатели артериальной и венозной компоненты [14]:

-

■ количество крови, поступающее в 100 см3 ткани за 1 минуту (Vg 100 мл/мин);

-

■ дикротический артериальный индекс (ДКИа,%) - показатель, отражающий преимущественно состояние прекапиллярных мелких сосудов (артериол);

-

■ венозный отток (ВО,%) - показатель состояния венозного оттока из данной области в сердце, которое в значительной степени определяется тонусом венозного русла исследуемой области;

-

■ диастолический индекс артериальный (ДСИа,%) - показатель, отражающий преимущественно состояние посткапиллярных мелких сосудов (венул и вен);

-

■ венозно-артериальный показатель (В/А,%)-отражающий преимущественно величину сосудистого сопротивления, определяемого тонусом мелких сосудов (артериол, капилляров, венул) исследуемой области;

-

■ индекс периферического сопротивления (ИПС, %), отражающий периферическое сосудистое сопротивление;

-

■ коэффициент эластичности сосудов (КЭ, %) - показатель, отражающий эластико-тонические свойства крупных артериальных сосудов;

При графической интерпретации данных за 50% принимались минимальные допустимые значения нормы, а за 100% - максимальные.

Для оценки капиллярного кровотока нами использована лазерная допплеровская флоуметрия («BLF21» фирмы «Transonic Sistems Inc.», США). По данным капиллярного кровотока (КК, мл/мин/100г) оценивалась микроциркуляция кожных покровов в области костной кисты. [24].

Анализ рентгенограмм осуществляли, используя программу VT-3D фирмы «Ista Video Test» (С.-Петербург), предусматривающую от-контурирование вручную зон интереса, находящихся в одном диапазоне рентгеновской плотности [9]. Определялась доля содержания высокоминерализованной, среднеминерализованной, слабоминерализованной и неминерализованной структур в исследуемом участке костной ткани.

При поступлении в клинику Центра у пациентов при графической регистрации допплерограмм а.femoralis как на больной, так и на интактной конечностях регистрировался нормальный сигнал, характерный для магистрального типа кровотока. Пульсаторный индекс a.femoralis больной конечности соответствовал диапазону нормы, превышая на 8% значения интактной конечности, что соответствует физиологической асимметрии. Значения капиллярного кровотока пораженного и интактного бедер отличались на 5% - в пределах физиологической асимметрии. По данным РВГ выявлено снижение показателей ИПС, ДКИа, ДСИа, что интерпретировалось как гипотонус артериол, венул и как следствие уменьшение периферического сосудистого сопротивления.

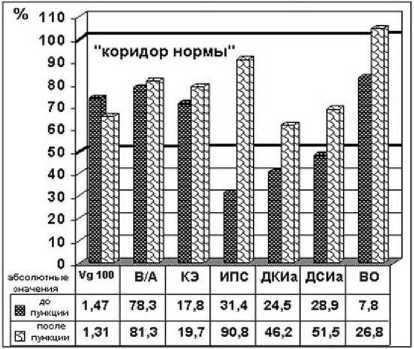

После проводимых лечебных пункций значения пульсаторного индекса a.femoralis больной конечности становились на 11% меньше, капиллярного кровотока - на 7% меньше значений интакной конечности, но оставались в пределах допустимой нормы и соответствовали физиологической асимметрии. ИПС увеличивался в среднем на 59,6%, ДКИа - на 20,8, ДСИа - на 20,4%. Значения показателя венозного оттока увеличились на 22% и стали на 5% превышать допустимые максимальные значения нормы. Такая динамика показателей периферической гемодинамики указывала на то, что после проведения лечебных пункций регистрируется повышение периферического сопротивления сосудистого русла в пределах функциональной асимметрии, гипотонус вен с замедлением скорости венозного оттока (рис. 1).

Рис. 1. Влияние пункционного лечения кисты бедренной кости на показатели реовазограммы (РВГ) пораженного сегмента (50% - минимальные значения нормы, 100% - максимальные значения нормы; указаны средние абсолютные значения показателей)

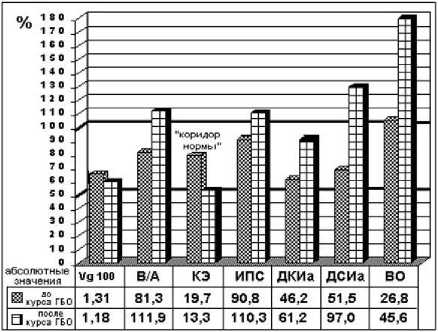

После однократного курса гипербарической оксигенации в режиме 1,3-1,5 АТА по данным функциональных методов исследования мы регистрировали дальнейшее увеличение показателей, отражающих периферическое сосудистое сопротивление: ИПС увеличился в среднем на 19,5%, ДКИа – на 29,2%, ДСИа – на 60,9%. Значения капиллярного кровотока пораженного бедра стали на 14% меньше, чем на интактной конечности. Пульсаторный индекс a.femoralis больной конечности – на 43% меньше, достигая значений 2,75, что позволяет интерпретировать это как функциональный спазм a.femoralis. В то же время показатель ВО увеличился на 75,8% и стал на 80,6% превышать допустимые максимальные значения нормы. То есть короткий курс гипербарической оксигенации приводит к значительному повышению периферического сопротивления сосудистого русла, дальнейшему развитию гипотонуса вен с замедлением скорости венозного оттока (рис. 2).

Рис. 2. Влияние курса ГБО на показатели реовазо-гаммы (РВГ) пораженного сегмента в процессе консервативного пункционного лечения (50% - минимальные значения нормы, 100% - максимальные значения нормы; указаны средние абсолютные значения показателей)

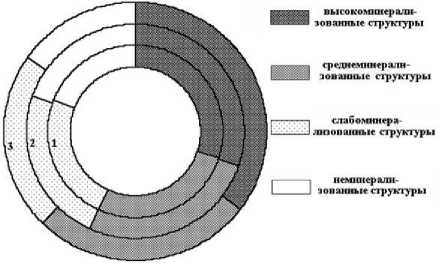

Контрольные R-снимки делались в среднем через 1 месяц после окончания лечения, включающего пункции и курс ГБО. Анализ данных рентгенограмм показал, что курс ГБО не влиял на темпы органотипической перестройки костной ткани (рис. 4).

Полученные результаты согласуются с данными литературы, где одним из компенсаторноприспособительных механизмов организма при действии гипербарического кислорода в условиях нормоксии тканей является сужение артерий [18] с развитием вазокострикции до 70% от контрольного уровня различной длительности [25] и венозный застой [13].

Многими авторами рекомендуется сочетать курсы гипербарической оксигенации с медикаментозным воздействием для увеличения положительного эффекта [11]. Использование лазерной терапии стимулирует регенерацию костной ткани [21], увеличивает пролиферацию фибробластов и повышает ДНК-активность, ускоряет процессы заживления ран [26], способствует более быстрому снижению активности воспалительного процесса [15], увеличению микрогемоциркуляции. Отмечено, что лазеротерапия с другими методиками лечения дает синергетический эффект [7, 16]. Учитывая данные литературы, больному Б., 13 лет, было проведено пункционное лечение с «Кеналог-40» по поводу рецидива солитарной костной кисты проксимального отдела бедренной кости. Между лечебными пункциями проведен курс гипербарической оксигенации (5сеансов) в режиме 1,3-1,5 АТА в сочетании с лазеротерапией (аппарата «УЗОР-2К») по 3 зонам локации. Мощность – 3,4Вт в импульсе, частота – от 3000гц до 80гц, экспозиция – по 2 мин. на зону с последующим увеличением до 4 мин.

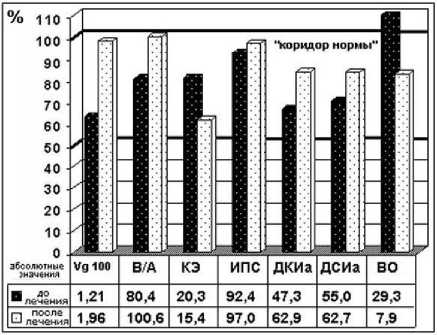

По данным функциональных методов исследования мы регистрировали изменения показателей, отражающих периферическое сосудистое сопротивление в пределах значений «коридора нормы» (рис. 3). Значения капиллярного кровотока пораженного бедра увеличились в 1,5 раза, пульсаторный индекс a.femoralis – в 2,5 раза, показатель ВО уменьшился в 3,7 раза. То есть при проведении курса ГБО в сочетании с лазеротерапией мы не регистрировали вазоспазм и гипотонус вен. При рентгенологической оценке пораженного сегмента через 2 недели после окончания лечения отмечена слабая положительная динамика репаративных процессов – увеличение на 6% высоко- и среднеминерализованных структур в очаге поражения (рис. 4).

Рис. 3. Влияние курса ГБО и лазеротерапии на показатели реовазогаммы (РВГ) пораженного сегмента в процессе консервативного пункционного лечения (50% – минимальные значения нормы, 100% – максимальные значения нормы; указаны средние абсолютные значения показателей)

Рис. 4. Пиктограмма динамики органотипической перестройки очага поражения: 1 – до лечения; 2 -через 1 месяц после комплексного лечения, включающего пункции кисты и курс ГБО; 3 – через 2 недели после пункции и курса ГБО в сочетании с лазеротерапией

ВЫВОДЫ

Данные клинического наблюдения показали, что остается спорным вопрос о роли гипербарической оксигенации в тактике лечения пациентов с костными кистами, но отмечается слабая положительная динамика репаративных процес- сов после комплексного лечения, включающего лазеротерапию. Периферическая вазоконстрикция и гипотонус вен не регистрируется при сочетании ГБО с лазеротерапией в данных режимах.