Гипергенная сульфатная минерализация на келловейских глинах реки Ухтым (Западное Притиманье)

Автор: Симакова Ю.С., Хлыбов В.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 6 (126), 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127960

IDR: 149127960

Текст статьи Гипергенная сульфатная минерализация на келловейских глинах реки Ухтым (Западное Притиманье)

что тот полевой сезон был жарким, сухим, и за весь июнь не выпало ни капли дождя. Но уже к концу сезона, как раз при работе на этом обнажении ночью прошел сильный продолжительный дождь. И наутро белый цвет на сидеритовом слое исчез. При близком рассмотрении оказалось, что исчезновение налета вызвано отсутствием кристаллической “щеточки”, также пропал и белый налет на пиритовых конкрециях. Тогда и возникло естественное предположение, что в данном случае мы имеем дело с некими растворимыми минералами. Чтобы удостовериться в этом, отобранные до дождя кристаллы были помещены в кружку с водой, и через некоторое время они полностью растворились.

Оставалась неясной ситуация со вторым обнажением, где подобная минерализация отсутствовала. Эту проблему удалось решить во время камеральной работы. При нанесении на карту элементов за-лeгaния слоя выяснилось, что первое обнажение, обращенное на южную сторону, в течение лета получало больше солнечной энергии, что являлось одной из причин кристаллизации минералов из растворов, насыщенных ионами серы.

Тем самым нам удалось наблюдать одно из редких и доселе не отме-

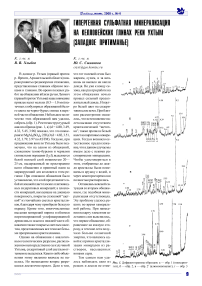

Рис. 1. Дифрактограммы образцов: а — обр. 1 (пиккерингит), б — обр. 2, в — обр. 2’ (алюмокопиапит), г — обр. 3

ченных в регионе природных явлений — обильную поверхностную минерализацию на глинах и выявить растворимость новообразований в воде. Ничего подобного не приходилось видеть и геологу ВГРЭ С. Н. Митякову при проведении им съемочных работ в соседнем районе — в бассейне р. flренги (устное сообщение), как нет сведений об этом и в отчете М. П. Раюшкина, также работавшего в данном регионе [1].

Поскольку природных кристалликов у нас больше не было, было решено провести эксперимент по их искусственному выращиванию. С этой целью на обнажении была отобрана проба глины массой ~ 15 кг и залита в эмалированном ведре речной водой. После суточного замачивания водная вытяжка в пластиковых баллонах была привезена в институт, где и выпаривалась в химическом стакане при комнатной температуре.

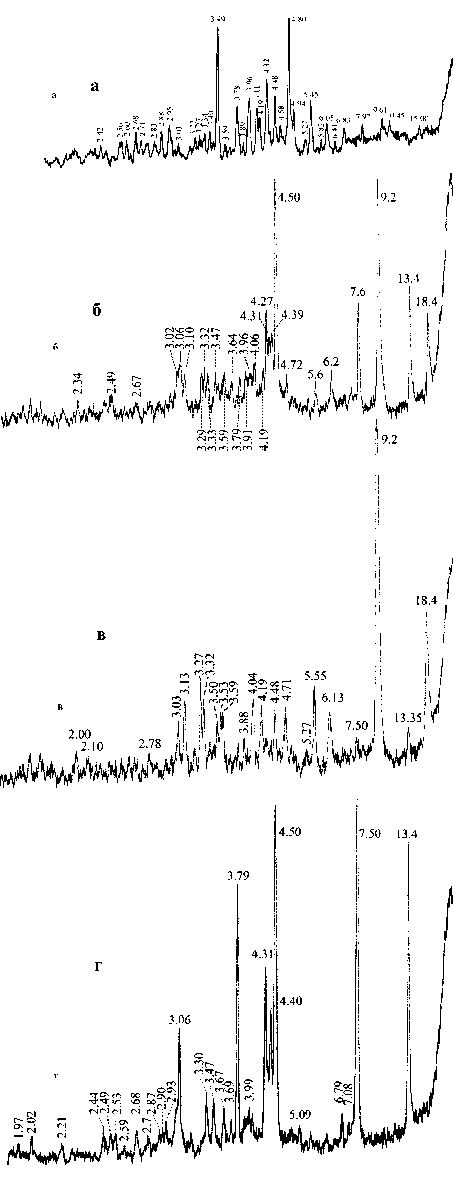

Раствор досушивался в чашке Петри, где по краям донышка сначала образовались прозрачные кристаллы радиально-лучистой формы (рис. 2, а). По мере высыхания раствора эти игольчатые кристаллы покрылись мельчайшими крупитчатыми образованиями белого цвета с зеленоватым оттенком (рис. 2, б). Автоматизированный анализ дифрактограмм полученного материала по программе “Structure” (расшифровка проведена на кафедре кристаллографии СПбГУ О. В. Франк-Каменецкой) позволил предположить наличие в образце смеси минералов: алюмокопиапита, монтмориллонита и ромбоклаза с количественным преобладанием алюмокопиапита (табл. 1). Монтмориллонит диагностирован по четырем рефлексам, которых достаточно для определения глинистого минерала. Однако монтмориллонит по определению не может суще-

Рис. 2. Общий вид донышка чашки Петри с радиальнолучистыми кристаллами (а, обр. 3) и крупитчатыми образованиями (б, обр. 2). Ув. 2

Таблица 1

Результаты рентгенофазового анализа обр. 2 и 2’ (пакет программ “Structure”)

|

Обр. |

2’ |

Обр |

.2 |

20-659 Алюмокопиапит (Mg, Al)(Fe, Al)4 (SO4)6(OH)220H2O |

13-259 Монтмориллонит Na0.3(Mg, Al)2 |

27-245 Ромбоклаз FeH(SO4)24H2O |

|||

|

Si4O]0( |

OH)2H2O |

||||||||

|

d, А |

I |

d, А |

I |

d, А |

I |

d, A |

I |

d, A |

I |

|

18.4 |

40 |

18.4 |

34 |

18.10 |

80 |

||||

|

13.35 |

13.40 |

50 |

13.600 |

100 |

|||||

|

9.2 |

100 |

9.20 |

100 |

9.20 |

100 |

9.5 |

100 |

||

|

7.50 |

1 |

7.60 |

30 |

||||||

|

7.13 |

5 |

||||||||

|

6.82 |

10 |

||||||||

|

6.13 |

15 |

6.20 |

14 |

6.51 |

5 |

||||

|

5.55 |

15 |

5.60 |

10 |

5.58 |

80 |

||||

|

5.27 |

1 |

5.27 |

1 |

5.32 |

30 |

5.20 |

8 |

||

|

4.71 |

12 |

4.72 |

4.68 |

30 |

4.470 |

4.74 |

25 |

||

|

4.48 |

12 |

4.50 |

100 |

4.48 |

20 |

4.471 |

18 |

||

|

4.39 |

24 |

4.31 |

20 |

||||||

|

4.31 |

24 |

||||||||

|

4.27 |

40 |

||||||||

|

4.19 |

13 |

4.19 |

8 |

4.20 |

30 |

4.21 |

35 |

||

|

4.04 |

15 |

4.06 |

10 |

4.06 |

30 |

4.05 |

45 |

||

|

3.95 |

4 |

||||||||

|

3.88 |

1 |

3.91 |

4 |

3.88 |

10 |

||||

|

3.79 |

3 |

||||||||

|

3.64 |

3 |

||||||||

|

3.59 |

8 |

3.59 |

4 |

3.58 |

50 |

||||

|

3.53 |

8 |

3.53 |

3.50 |

50 |

|||||

|

3.47 |

10 |

3.45 |

10 |

||||||

|

3.3 |

12 |

3.32 |

10 |

3.36 |

5 |

3.340 |

10 |

||

|

3.27 |

30 |

3.29 |

10 |

3.29 |

5 |

3.230 |

10 |

||

|

3.22 |

10 |

||||||||

|

3.13 |

15 |

3.10 |

9 |

3.14 |

5 |

||||

|

3.03 |

8 |

3.06 |

20 |

3.04 |

10 |

||||

|

3.02 |

2 |

2.92 |

10 |

||||||

|

2.78 |

1 |

2.67 |

2 |

2.83 |

5 |

||||

|

2.10 |

1 |

2.49 |

3 |

2.67 |

10 |

||||

|

2.00 |

2 |

2.34 |

2 |

2.50 |

5 |

||||

ствовать в сульфатных растворах, то есть автоматическая диагностика оказалась недостоверной. Ромбоклаз определен также по нескольким рефлексам, и, как показано ниже, присутствие этой фазы в образце тоже сомнительно.

Дифрактограмма, полученная от тщательно отобранных под бинокуляром крупитчатых кристаллов из выпаренного образца, свидетельствует о том, что этот материал представлен практически мономинеральным алюмокопиапитом (рис. 1, в; табл. 1, обр. 2’). Рентгенограмма радиальнолучистых кристаллов, внешне напоминающих гипс, подтверждает присутствие этого минерала совместно с алуногеном (рис. 1, б; табл. 2). Сопоставление дифрактограмм позволило сделать вывод о том, что ромбоклаз был диагностирован ошибочно, то есть рефлексы, отнесенные к ромбоклазу, более соответствуют рефлексам все того же алюмокопиапита, а предполагаемые рефлексы монтмориллонита принадлежат алуногену. Таким образом, автоматизированная расшифровка дифрактог-рамм в данном случае не оправдала ожиданий.

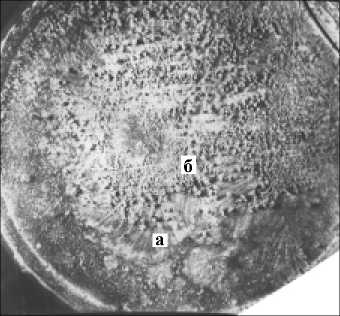

На электронномикроскопических снимках видно, что основная масса крупитчатого материала — алюмокопиапита кристаллизуется в форме “розочек” (рис. 3, а), состоящих из пластинчатых субиндивидов. На этих же снимках можно заметить, что гипс образуется в виде тончайших игольчатых кристаллов, среди которых видны неопределённой формы кристаллы другой фазы, вероятно, алуногена и гипса (рис. 3, б).

По данным рентгенофлуоресцентного спектрального анализа, обр. 2 и 3 несколько различаются по содержанию Al, Mg и Fe (табл. 3). В обр. 3 больший процент алюминия, но меньше железа, и отсутствует магний, из чего можно сделать вывод, что образец представлен алюминиевой разновидностью копиапита. Обр. 2, если принять во внимание присутствие Ca2+ в его составе, может

Таблица 2

Сопоставление дифрактометрических данных обр. 3, алуногена и гипса

|

Обр.З |

Алуноген (Mincryst) |

Гипс |

|||

|

d, А |

I |

d, А |

I |

d, А |

I |

|

13,6 |

65 |

13.48 |

91 |

||

|

7,5 |

100 |

7.35 |

19 |

7,56 |

100 |

|

7,08 |

4 |

7.14 |

23 |

||

|

7.05 |

25 |

||||

|

6,79 |

7 |

6.53 |

14 |

||

|

4.50 |

18 |

||||

|

4.49 |

83 |

||||

|

4,50 |

80 |

4.48 |

26 |

||

|

4,40 |

35 |

4.39 |

100 |

||

|

4,31 |

45 |

4.32 |

90 |

4,27 |

50 |

|

3,99 |

3 |

3.96 |

58 |

||

|

3,79 |

60 |

3.92 |

55 |

3,79 |

20 |

|

3,69 |

2 |

3.67 |

36 |

||

|

3,67 |

3 |

3.59 |

12 |

||

|

3,47 |

4 |

3.45 |

20 |

||

|

3,30 |

4 |

3,16 |

4 |

||

|

3,10 |

2 |

3.03 |

16 |

||

|

3.02 |

13 |

||||

|

3,06 |

35 |

3.01 |

16 |

3,06 |

55 |

|

2,93 |

1 |

2.96 |

12 |

||

|

2,90 |

1 |

2,87 |

25 |

||

|

2,786 |

6 |

||||

|

2,72 |

1 |

||||

|

2,68 |

2 |

2,679 |

28 |

||

|

2,591 |

4 |

||||

|

2,49 |

1 |

2.50 |

23 |

2,495 |

6 |

|

2,44 |

2 |

2,45 |

4 |

||

|

2,40 |

4 |

||||

|

2,21 |

1 |

2,216 |

6 |

||

|

2,02 |

2 |

2,08 |

10 |

||

|

1,97 |

1 |

||||

|

1,90 |

8 |

||||

|

1,77 |

3 |

||||

содержать гипс и алуноген в качестве примеси.

В отечественной и зарубежной литературе имеются многочисленные публикации, в которых освещаются структурные и физико-химические свойства, а также история открытия алюмокопиапита [2, 4—8]. Среди российских ученых большой вклад в развитие этих исследований внес академик Н. П. fiшкин, впер-

Химический состав образцов

|

№ образца |

MgO |

А12Оз |

SiO2 |

SO4 |

СаО |

МпО |

Ре2О3 |

NiO |

ZnO |

|

2 |

— |

11.57 |

0.39 |

48.73 |

3.98 |

0.09 |

34.28 |

0.30 |

0.67 |

|

3 |

3.71 |

3.92 |

0.37 |

40.91 |

0.52 |

0.17 |

48.97 |

0.41 |

1.02 |

Примечание. Данные спектрального рентгенофлуоресцентного анализа без учета ППП (инженер-аналитик С. Т. Неверов).

Рис. 3. Кристаллы алюмокопиапита (а) и гипса с алуногеном (б)

вые обнаруживший на северо-востоке европейской части России этот минерал [4]. По данным Фанфани [7], копиапит впервые был описан и проанализирован в работе Роуза в 1833 г., но название свое получил позднее — в 1845 г. Мелвилл и Линдгрен в 1890 г. определили состав и предложили химическую формулу минерала: Me2+О∙2Fe2O3∙6SO3∙20H2O. В 1947 г. Бэрри [5], основываясь на результатах изучения 42 образцов, привел формулу, близкую к общепринятой ныне: X(OH)2R43+(SO4)6∙nH2O, где n = 20, в позиции X могут быть Na, К, Сu, Fe2+, Mn, Mg, Zn, A1, а в позиции R3+ — большей частью Fe3+, иногда А13+. Такие различия в химическом составе сульфатов способствуют образованию разновидностей копиапита: ферри-, ферро-, магне-зио-, купро-, алюмо- и цинкокопиапит. Минералы этой группы, среди которых алюмокопиапит генетически преобладает, имеют широкое географическое распространение. Их находки часто привязаны к угольным месторождениям, где в парагенезисе происходит их формирование путем кислотной обработки уголь-

Таблица 3

ных сланцев, углей, содержащих пирит, и вообще пиритсодержащих пород [6]. В подобных условиях происходит и образование пайхойского копиапита [4]. Он кристаллизуется на поверхности кремнистых сланцев позднедевонского возраста, содержащих пиритовую минерализацию. Н. П. fiшкин считает, что при наличии определенных геологических факторов (зоны окисления) в присутствии достаточного количества влаги на серных и сульфидных месторождениях может встречаться не только копиапит, но и многие другие водные сульфаты. Широкое распространение различных по литологии осадочных пород влияет на разнообразие водных сульфатов: копиапит часто встречается в парагенезисе с вторичными минералами, такими, как мелантерит, алуноген, бутлерит, амарантит, галотрихит, и другими сульфатами.

В заключение следует сказать, что данная статья не претендует на получение всеобъемлющих результатов минералогических исследований. Мы лишь обращаем внимание исследователей юрских отложений на возможность находок сульфатных минералов и оценки перспектив региона в обнаружении природных источников минерализованных вод.

Список литературы Гипергенная сульфатная минерализация на келловейских глинах реки Ухтым (Западное Притиманье)

- Раюшкин М. П. Геологическая карта северо-восточной части листа Р-38 и западной части листа Р-39. Ухтанефтегазгеология. 1939. Фондовые материалы.

- Сребродольский Б. И. Копиапит из зоны окисления Роздольского серного месторождения /Минералогический сборник, 1971. № 25. Вып. 2. С. 178-181.

- Термический анализ минералов и горных пород. Л.: Недра, 1974. 379 с.

- Юшкин Н. П. Минералогия пайхойского копиапита // Труды Ин-та геологии КФ АН СССР. Сыктывкар, 1984. Вып. 45. С. 79-86.

- Berry L.G. Composition and optics of copiapite // Univ. Toronto Studies, Geol. Ser. 1947. Vol. 51. P. 21-34.

- Erwin L., Zodrow Hydrated sulfates from Sidnew coal-field, Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada: the copiapite group // Am. Miiner. 1980. Vol. 65. P. 961-967.

- Fanfani L., Nunsi A., Zanazzi P. P. and Zanzari A. R. The copiapite problem: the crystal structure of a ferrian copiapite // Am. Miiner. 1973. Vol. 58. P. 314-322.

- Jolly J. H. and Foster H. L. X-ray diffraction data of aluminocopiapite // Am. Miiner. 1967. Vol. 52. P. 1220-1223.