Гипергенные марганцевые руды Центральной Сибири

Автор: Цыкин Ростислав А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 1 т.1, 2008 года.

Бесплатный доступ

В зоне гипергенеза разведаны скопления оксидных и гидрооксидных марганцевых и железомарганцевых руд изменчивого качества. Среди них выделены остаточные образования, размеры и состав которых во многом определяются первичным карбонатным оруденением. Остаточно-инфильтрационные руды возникли вследствие выноса и перераспределения марганца и сопутствующих элементов при существовании первичных руд или марганценосных пород. Гидрогенное оруденение (в узком понимании) образовано в горизонтах грунтовых вод и зонах разгрузки межпластовых вод (месторождение «Сейбинское-1»). Инфильтрационные концентрации наименее масштабные и появляются в местах осаждения и замещения рудными минералами трещиноватых горных пород. В большинстве случаев гипергенное оруденение оценено в ранге проявлений, остаточные руды составляют ресурсы зоны окисления коренных месторождений Мазульского, Усинского и Николаевского, остаточно-инфильтрационные представлены средним по запасам Порожинским месторождением.

Гипергенез, марганцевые руды, остаточное, инфильтрационное, гидрогенное оруденение, месторождения, проявления

Короткий адрес: https://sciup.org/146114448

IDR: 146114448 | УДК: 553.32(571.1+5)

Текст научной статьи Гипергенные марганцевые руды Центральной Сибири

Россия не обладает потребными запасами марганцевых руд, остро необходимых для черной металлургии, химической и других отраслей. В структуре утвержденных государственным балансом запасов преобладают карбонатные руды. Оксидного сырья, необходимого для производства марганцевых сплавов, металлического марганца и его диоксида, немного. Со временем будет организована добыча оксидных железомарганцевых конкреций со дна морей и океанов, но до создания данной инновационной технологии немаловажно обсудить особенности приповерхностных скоплений оксидных руд зоны гипергенеза.

Под гипергенезом, трактуемым геологами неоднозначно, автор подразумевает процессы изменения горных пород и минералообразования под действием подземных вод, содержащихся в них газов и органических соединений. Основные процессы – это химическое выветривание алюмосиликатных пород, растворение карбонатных, сульфатных и хлоридных отложений, окисление, выщелачивание и осаждение химических элементов, низкотемпературный метасоматоз. В Центральной Сибири гипергенное марганцевое и железо-марганцевое оруденение распростра-

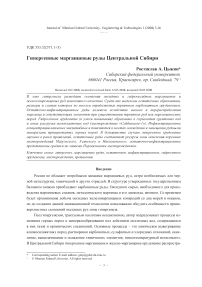

нено в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях (рис. 1). Оно выявлено в низкогорной и предгорной местности, иногда на всхолмленной равнине в случае близповерхностного расположения сложноскладчатых комплексов рифейского и нижнепалеозойского возраста, в которых имеются марганцовистые породы и карбонатные руды Mn.

Рис. 1. Положение месторождений и проявлений марганца Центральной Сибири. Основные месторождения: 1 – Порожинское, 2 – Мазульское, 3 – Николаевское, 4 – Сейбинское-1, 5 – Усинское.

1 – полигенетичные с остаточным оруденением; 2 – то же, с остаточно-инфильтрационным оруденением;

3 – остаточно-инфильтрационные; 4 – гидрогенные, 5 – комплексные Nb-TR-P-Mn с остаточным оруденением; 6 – границы складчатых сооружений (I – Кузнецкий Алатау, II – Восточный Саян, III – Енисейский кряж); 7 – железные дороги

Состояние проблемы рудогенеза марганца

Марганец – химический элемент переменной валентности с кларком 0,09 %, входящий в группу сидерофилов. Рудные скопления этого элемента практически не образуются при становлении интрузий, хотя породный кларк его заметно повышен в габброидах (0,20 %) и уль-траосновных породах (0,15 %). В небольших количествах минералы марганца образуются в гидротермальных жилах. При вулканогенно-осадочном литогенезе редко возникают крупные месторождения (Атасуйский тип Казахстана), но небольшие объекты достаточно распространены, хотя их связь с вулканизмом нередко проблематична. Крупнейшие месторождения этого элемента связаны с прибрежными отложениями морей (Никопольский и Чиатурский типы). При хемогенно-осадочном рудообразовании остро стоят вопросы первоисточника марганца и механизма его сегрегации от железа в оксидных рудах и дополнительно – от кальция – в карбонатных. Н.М. Страхов полагал, что разделение марганца и железа происходит в области питания, так как первый приобретает подвижность при начальном химическом выветривании в обстановке слабощелочной среды, в то время как железо подвижно в слабокислой среде каолинитово-го элювиогенеза. В бассейне седиментации оксиды марганца высаживаются дальше от береговой линии, не смешиваясь с рудными минералами железа. Для осадочного марганцеворудного процесса важно наличие в зоне выветривания обогащенных этим элементом пород, например габброидов. Ряд исследователей (Е.М. Гурвич, Д.Г. Сапожников и др.) полагают, что первоначально марганец концентрируется в растворенной двухвалентной форме в зоне сероводородного заражения внутренних котловинных морей. Так, в глубинных водах Черного моря содержание Mn+2 составляет 0,15-0,45 мг/л, в то время как в речной воде его на 2-3 порядка меньше. Исключение составляют воды ручьев, питающих малые озера с накоплением псиломелан-вадовых рудных илов, но это исключительно редкие случаи. Если вследствие восходящих или сжимающих тектонических движений емкость внутреннего моря существенно уменьшится, произойдет трансгрессия с образованием в терригенных отложениях новообразованного шельфа рудных пластов Никопольского типа. Первоначально седиментационно-диагенетические руды имели карбонатный состав, но являлись средними по качеству или богатыми (более 20 % Mn) ввиду незначительного присутствия в сероводородных водах и железа, и кальция.

В архее и палеопротерозое, в обстановке тяжелой почти бескислородной атмосферы и горячих вод первозданных морей накапливались не только карбонатные и силикатные, но и оксидные минералы марганца. Последние слагают крупные месторождения Индии и Африки. Возможно, кислород выделялся при дегазации недр. Уже в палеопротерозое, на рубеже 2,4-2,5 млрд лет, бурное развитие примитивных бактериальных форм жизни привело к накоплению богатых органикой илов и образованию в осадках карбонатных и силикатных фаз. В последующие эры в прибрежной части морей накапливались главным образом родохрозит, манганокальцит и силикаты марганца. Большая часть последних образовалась при метаморфизме. Скопления родонита, тефроита, спессартина и других минералов марганца не являются рудой, но могут стать ею при наложении интенсивного химического выветривания (месторождения Африки и Южной Америки).

В фанерозое лишь в ходе вулканогенно-осадочного процесса образовались залежи оксидных руд Атасуйского и Южноуральского типов. Оксидный состав имеют современные железомарганцевые конкреции и корки океанов и морей в связи с резко окислительной обстановкой в придонной морской воде. Марганец мигрирует в двухвалентной форме из илов и дает названные новообразования, содержащие значительное количество элементов (цветных, редких, редкоземельных и др.). Конкреции специалисты рассматривают как многометалльные руды будущего.

Преобладание на открываемых осадочных месторождениях карбонатных руд, особенно со средними и низкими содержаниями марганца, очень удорожает получение из такого сырья марганцевых сплавов, хотя множатся попытки введения в домны и плавильные печи шихты с добавками карбонатов марганца. Для производства из карбонатных руд марганцевых сплавов требуется обжиг этого сырья с очисткой и обогащением оксидного промпродукта, что очень удорожает стоимость производства ферромарганца и силикомарганца. В зоне окисления карбонатных руд – 5 – и марганцовистых известняков превращение их в ценное оксидное сырье происходит естественным путем. За счет отложений с нерудными содержаниями марганца в зоне гипергенеза могут сформироваться рудные залежи близповерхностного расположения.

Генетические классы гипергенного оруденения

В зоне гипергенеза, на глубинах до 100-150 м, карбонаты, а в зонах с тропическим климатом – и силикаты марганца окисляются до гидрооксидов и частично оксида (пиролюзита), давая руды зоны окисления, или остаточные. За счет отложений с повышенным геохимическим фоном марганца (более 10-20 кларков) возникают остаточно-инфильтрационные руды, залегающие на выходах или на некотором удалении от коренного источника с образованием линзо- и пластообразных рудных залежей, иногда эшелонированных в разрезе вмещающих отложений. В их строении и особенностях состава проявлены признаки перераспределения марганца и соосаждения таких элементов, как железо, фосфор, иногда кобальт и никель. Инфильтрующиеся под землю воды из зоны выветривания и карстообразования изредка заимствуют растворимые соединения марганца (гидратные, хлоридные и органические комплексы), которые образуют налеты, дендриты, прослои, гнезда, рудные брекчии. Это инфильтрационные образования, как правило, не имеющие практического значения и поэтому в дальнейшем не рассматриваемые. Наконец, существуют гидрогенные (в узком смысле этого понятия) концентрации, локализованные на удалении от коренного источника. Транспортировавшие соединения марганца подземные воды двигались в разных направлениях: в субгоризонтальном к дренирующей их реке, наклонном нисходящем или восходящем. Так, установлена связь гипергенных оксидных руд марганца Мангышлакского типа с нефтегазоносными структурами. С восходящими (эксфильтрационными) водами автор связывает формирование Сейбинского месторождения железомарганцевых руд.

Геологическое строение и минеральный состав месторождений

Остаточное оруденение развито на ряде месторождений. В частности, оно являлось объектом эксплуатации в Мазульском месторождении Аргинского поднятия, находящемся в 10 км юго-западнее г. Ачинска [1,7]. Окисленная руда имела средние содержания (в %): Mn 20, Fe 18, P 0,28, и по обогащенности марганцем, равно как и по содержаниям других компонентов мало отличалась от первичной. За период эксплуатации, с 1931 по 1953 гг., добываемое открытым и подземным способами сырье поставлялось на Кузнецкий металлургический комбинат, где без обогащения вводилось в состав доменной шихты. Всего было извлечено 4,2 млн т руды. Запасы оксидных руд почти исчерпаны.

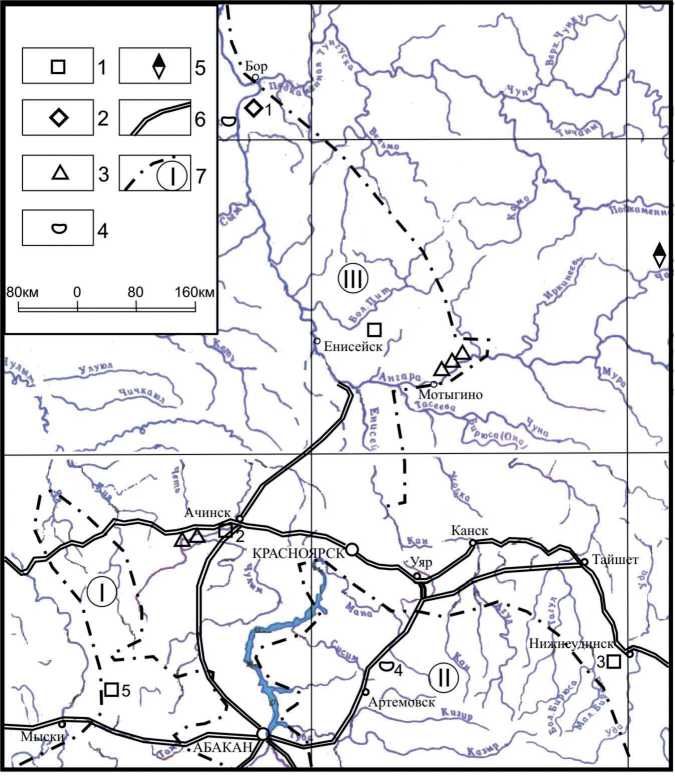

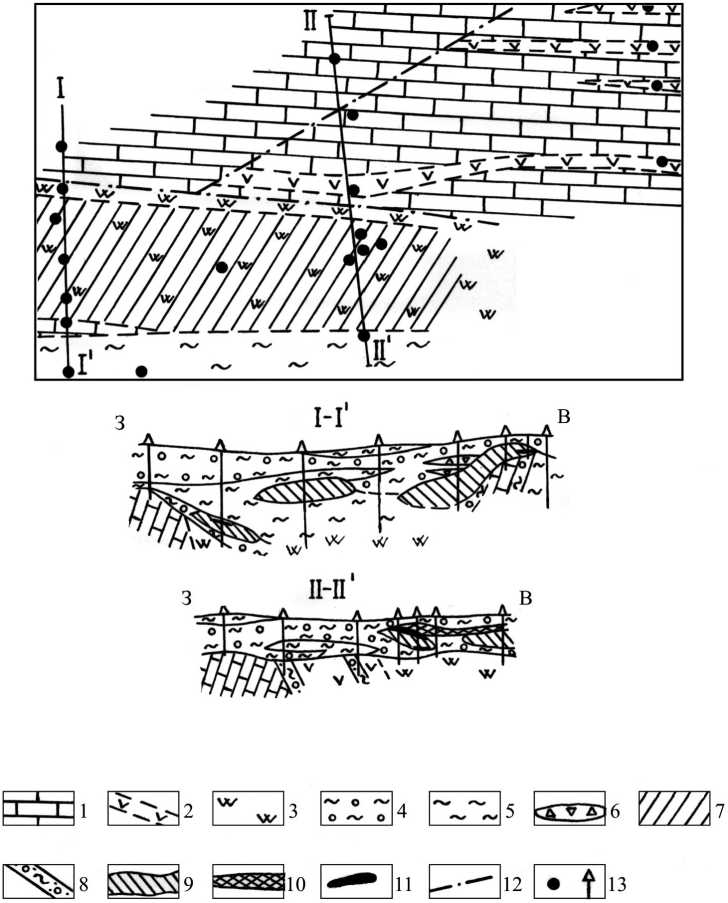

Первичное карбонатное сидерит-родохрозитовое с примесями гидросиликатов марганца (мазулита и неотокита) оруденение наложено на кремнисто-сланцевые породы мазуль-ской свиты нижнего кембрия. Отмечу, что некоторые геологи считали руды стратиформными вулканогенно-осадочными. Глубина развития остаточных руд составляет 50-60 м, в северной части месторождения вскрыты отложения средней юры, в связи с чем возраст гипергенеза считается позднетриасовым-раннеюрским (рис. 2). Во вторичных рудах развита пиролюзит-псиломелановая ассоциация минералов марганца, гидрогетит-гетитовая – железа. Фосфор представлен минералами группы апатита, неравномерно распределенными в первичных рудах и унаследованных окисленными.

Рис. 2. Продольный геологический разрез Мазульского месторождения: 1 – серые кристаллические известняки венда – нижнего кембрия; 2 – графитисто-кремнистые сланцы нижнего кембрия; 3 – пески и суглинки средней юры; 4 – продуктивная толща нижнего кембрия (?) (глинисто-кремнистые сланцы, порфириты, ме-тасоматиты, брекчии); 5 – рудные тела (ниже границы коры выветривания карбонатного состава); 6 – кора выветривания с остаточными рудами

В Усинском месторождении Кемеровской области, известном с 1940 г. и длительное время (1940-1957 гг.) разведывавшемся, оксидное остаточное оруденение составляет около 8 % разведанных запасов, или 5,7 млн т руды со средним содержанием марганца 26,7 %. Месторождение расположено в низкогорной местности в 50 км от железной дороги и по этой причине пока не эксплуатируется. Вторичные руды образовались в приповерхностной зоне крутопадающих пластов родохрозитовых и манганокальцитовых руд нижнекембрийского возраста. Глубины их распространения на Ажигольском участке достигают 180 м, в среднем равны 75 м [5]. Вторичные руды слабопрочные комковатые, имеют коричнево-черный до черного цвета и сложены псиломеланом, вернадитом, в подчиненном количестве пиролюзитом. Руды зоны окисления и гидролиза обеднены кальцием, магнием, серой, отчасти кремнием. Концентрации марганца, железа, алюминия и фосфора несколько возросли. Содержания титана, хрома, ванадия, никеля, кобальта, меди и свинца изменений не претерпели. Остаточные руды являются ценным сырьем для производства ферросплавов, но требуют предварительного обогащения и обесфосфоривания.

Николаевское месторождение Иркутской области находится в 40 км от г. Нижнеудинска в пределах Присаянского краевого прогиба. Данное и другие месторождения приурочены к крылу крупной пологой Уватской брахиантиклинали. Оруденение локализовано в полосе выходов тагульской свиты верхнего рифея. В третьей пачке свиты выявлены три пласта марганценосных песчано-алевритовых пород и отчасти доломитов с маломощными линзами окисленных марганцевых и железомарганцевых руд, не имеющих самостоятельного значения. В коре выветривания, мощностью до 130-170 м, разведаны линзовидные залежи окисленных руд со средними содержаниями (в %): Mn 19,53, Fe 0,16 и P 0,25. Запасы этого сырья по категории С2 оценены в 1,9 млн т. Совместно с рудопроявлениями Красное, Левобережное и Рудное, связанными с корой выветривания тагульской свиты, прогнозные ресурсы оксидного сырья Уватской группы месторождений составляют 7 млн т. По минеральному составу руды подразделены на псиломелан-пиролюзитовые, пиролюзитовые и псиломелан-вернадитовые. В составе псиломелан-пиролюзитовых агрегаций определены криптомелан и голландит. В рудах установлено присутствие кобальта (0,02-0,15 %). Характерно многообразие текстур рыхлых и рыхло- кусковых руд с преобладанием землистых, натечных и цементационных выделений рудных минералов среди песчано-глинистой массы. Сырье требует обогащения и обесфосфоривания.

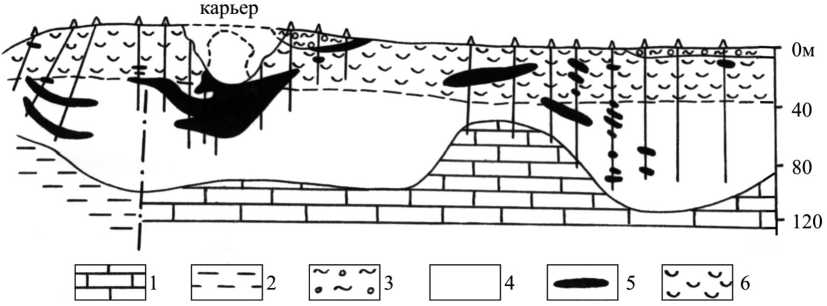

Таежное месторождение расположено в Енисейском кряже в бассейне р. Большой Пит в необжитой труднодоступной местности, в 40 км от пос. Брянка [4,6]. В отложениях токминской свиты верхнего рифея кремнисто-карбонатного состава выявлены линзы высокоуглеродистых родохрозитовых руд со средним содержанием Mn 15,3 % (рис. 3). В зоне выветривания, развитой на глубину до 50 м, по ним образовались пиролюзит-псиломелановые руды, содержащие в среднем 16,5 % Mn, при низких концентрациях Fe и Р. Прогнозные ресурсы оксидных руд оценены в 0,9 млн т.

Чуктуконское комплексное месторождение расположено в южной части Чадобецкого поднятия в 120 км северо-восточнее пос. Заледеево. В геологическом строении месторождения участвуют вендские отложения, представленные алевролитами и песчаниками. Они прорваны телами ультраосновных щелочных пород и карбонатитов. На месторождении развита мощная, до 300 м, охристая (по представлениям некоторых геологов, латеритная) кора выветривания мел-палеогенового возраста, с которой связаны рудные концентрации ниобия, редких земель, железа, марганца и фосфора. В контуре ниобий-редкоземельных руд содержания железа составляют 31-42 %, марганца – около 6 % и пятиокиси фосфора – 3,8 %.

Рудными минералами-носителями являются: для ниобия – пирохлор, редких земель – монацит, флоренсит и редко черчит, марганца – псиломелан с подчиненными количествами манганита, пиролюзита, рамсделлита и голландита. Определено наличие рентгеноаморфной фазы Fe-Mn в соотношении 1:1. В разработанной в ИХХТ СО РАН схеме переработки комплексного сырья предусмотрен предварительный отжиг руды с углеродом в присутствии воды. Затем продукт термической обработки, содержащий MnO, подвергали кислотному выщелачиванию, при котором в раствор переводили РЗЭ, 70-75 % марганца и небольшой процент железа. После фракционного извлечения из раствора редких земель получали химическим или электрохимическим путем MnO2. Основной вредной примесью в растворе является железо. Его окисляют и осаждают гидролизом, а затем доочищают раствор от РЗЭ. Расчеты показали, что при переработке 120 тыс. т руды можно получить 10 тыс. т MnO2 [3]. Освоение Чуктуконского месторождения может начаться в ближайшие годы.

Остаточно-инфильтрационное оруденение широко распространено в Центральной Сибири. В большинстве случаев установленные объекты отнесены к рудопроявлениям. В южной части Аргинского поднятия в 25 км от г. Ачинска находится Яковлевское рудопроявление [7].

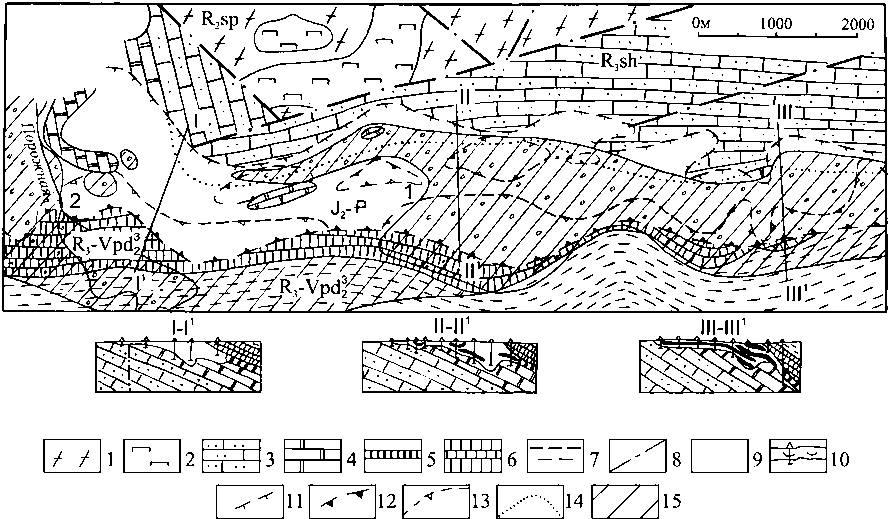

Рис. 3. Стратиграфическая колонка марганценосной свиты R3 и геологический разрез Таежного рудопроявления: 1 – четвертичные отложения; 2 – известняки темно-серые. Сланцы: 3 – карбонатно-глинистые, 4 – углисто-кремнисто-глинистые; 5 – кремнистые известняки; 6 – графитисто-карбонатные руды (12-20 % Mn); 7 – окисленные руды и граница зоны выветривания; 8 – песчаники; 9 – глинистые сланцы; 10 – доломиты; 11 – диабазовые порфириты

В толще алевритоглинистых отложений с телами микрокварцитов неясного происхождения буровыми работами вскрыты линзы марганцевых руд, которые содержат 18,5 % Mn и 12,3 % Fe (рис. 4). Коренными породами считаются известняки венда – нижнего кембрия, вскрытые отдельными скважинами. Попытки полного пересечения рыхло-глыбовых отложений предположительно олигоцен-миоценового возраста [1] из-за обилия микрокварцитов были прекращены, поэтому не выяснено наличие коренных марганценосных пород. Мощности рыхло-глыбовой толщи составляют 40-110 м. Прогнозные ресурсы объекта оценены в 1 млн т.

Бобровское рудопроявление расположено в пределах Тарутинского выступа венд-кембрийских отложений в 12 км от пос. Тарутино. На выходах кремнистых сланцев и микрокварцитов южнее поселка в начале 60-х годов ХХ в. была обнаружена цементационная псиломелан-пиролюзитовая минерализация. Поисковыми работами конца века были вскрыты суглинки и глины с обломками, в которых было выявлено омарганцевание и три линзы преимущественно бедных марганцевых руд. Коренные породы представлены известняками венд-нижнекембрийского возраста и серицито-глинистыми, кремнисто-глинистыми сланцами и микрокварцитами. Рыхлая толща невыясненного возраста нами отнесена к переотложенным продуктам верхнетриасовой-

Рис. 4. План и разрезы Яковлевского проявления марганцевых руд: 1 – мраморизованные известняки венда-нижнего кембрия; 2 – диабазы и порфириты; 3 – кварциты метасоматические; 4 – глины и суглинки олигоцен-миоцена (?); 5 – глины мел-палеогена (?); 6 – щебень кварцитов; 7 – зона развития железомарганцевой минерализации на плане; 8 – линейная кора выветривания; 9 – омарганцевание глин; 10 – бедные руды (<10 % Mn); 11 – кондиционные руды (> 16 % Mn); 12 – разрывные нарушения; 13 – буровые скважины на плане и разрезе раннеюрской коры выветривания. Мощность толщи равна 25-80 м. Полоса ее распространения составляет 10 км. Содержания марганца в рудных линзовидных залежах мощностью около 2 м колеблются от 11 до 22 %, в среднем 16,8 %. Ресурсы рудопроявления – 2,5 млн т.

Карьерное рудопроявление располагалось в северной части Мазульского месторождения известняков, отрабатываемого Ачинским глиноземным комбинатом. В 1963 г., в период строительства карьера, автор изучал рыхлые пиролюзит-псиломелановые руды, вскрытые горными работами в толще пестроцветных карстовых образований мелового возраста. В плоскости уступа длиной 120 м находились три линзы сажистой руды мощностью 0,2-0,55 м и длиной 3,5-6 м. Они были хорошо заметны по почти черному цвету. Содержания марганца в пробах составляли 9,8-16,2 %. При продвигании забоя эти образования были уничтожены. В 1967 г., при структурно-геологической документации Мазульского карьера, автор отбирал геохимические пробы горных пород (известняков, диабазов, спессартитов, брекчий и др.). На поверхности уступа горизонта 265 м были встречены гнезда и цемент брекчий, сложенные гигантозернистым зонально окрашенным кальцитом молочно-белого, темно-серого и коричневого цветов, размером в поперечнике 0,6-1,2 м. Только в этом материале спектральный анализ показал содержание Mn 1% и более. Таким образом, появилось доказательство остаточно-инфильтрационного происхождения указанного оруденения.

Западноаргинское рудопроявление. Наличие марганцевых руд в рыхлых отложениях площади было установлено в работах Г.Е. Савицкого в 1944 г. В 2002-2003 гг. геологами федерального предприятия «Красноярскгеолсъемка» были проведены детализационные работы, показавшие гнездовый характер оруденения, связанного с предположительно меловыми щебнисто-глинистыми отложениями покрытого карста. Марганцевые руды землистые пиролюзит-псиломелановые. Сечения отдельных гнезд составляют от 1 до 10 м. Содержания Mn 21-40 % при низких значениях железа и фосфора. Из примесных элементов отмечено золото (до 2 г/т).

Куль-Тайгинское рудопроявление расположено на юго-западных отрогах горы того же названия в Кузнецком Алатау. Наличие пиролюзит-псиломелановой минерализации здесь было выявлено в начале 60-х годов ХХ в., участок изучался автором в 1963 г., наряду с рудопроявле-ниями Аргинского поднятия и Восточного Саяна [7]. В элювиальных развалах микрокварцитов развита цементационная пиролюзит-псиломелановая минерализация, первоисточником которой явились карбонатно-сланцевые слабомарганценосные породы (1-2 % Mn).

В южной части Ангаро-Питского синклинория в правобережье р. Ангары поисковыми работами геологов Ангарской экспедиции найдены рудопроявления рыхлых землистых и конкреционных железомарганцевых руд в переотложенных продуктах коры выветривания мел-палеогенового возраста [6].

Гремячинское рудопроявление связано с двумя эрозионно-карстовыми депрессиями в зоне контакта песчаников венда с карбонатными породами нижнего кембрия и верхнего рифея. В восточной депрессии, размером 1200 на 50-400 м, вскрыты два лентообразных тела землистой существенно псиломелановой руды протяженностью 200 и 500 м, шириной 20 и 40 м и мощностью 3 и 5 м. Содержания марганца в среднем составили 21,4 и 16,2 %. Рудные тела окаймлены конкреционными железомарганцевыми образованиями, количество которых составляет до 40 % от объема песчано-глинистой массы. Конкреции содержат в среднем 11,8 % Mn и 17 % Fe. В – 10 – западной депрессии, размером 2500х300 м, вскрыто тело конкреционно-песчано-глинистых образований протяженностью 1200 м при ширине 200 м и мощности в среднем 7,5 м. Содержание конкреций 15-30 % от объема тела, концентрации железа и марганца в конкрециях соответственно 14-48 и 17-32 %, но возможности их извлечения и использования как рудного сырья проблематичны. В целом, прогнозные ресурсы рудопроявления оценены в 9,5 млн т.

Бондурское рудопроявление расположено по соседству с Гремячинским в аналогичной геологической ситуации. Размеры эрозионно-карстовой депрессии составляют 2500 на 300-500 м при глубинах до 100 м. В приповерхностной части депрессии вскрыто тело конкреционных руд размерами 1200 м на 100– 300 м с колебаниями мощности от 4-5 до 8-10 м. Содержание конкреций в песчано-глинистой массе – 15-30 %, концентрации в них марганца – 15-28 %, среднее по телу – 4,5 %. В зоне выветривания коренных пород встречены прожилки, гнезда и зонки цементации пиролюзит-псиломелановой ассоциацией, развитые на глубину в десятки метров. Содержания марганца в наиболее богатых участках – 18-19,5 %. Прогнозные ресурсы рудопроявления оценены в 1 млн т.

Верхотуровское рудопроявление расположено в низовьях р. Нижней по соседству с одноименным месторождением карстовых бокситов. В продуктивной толще палеогенового возраста геологи и в их числе автор наблюдали прожилки и гнезда псиломелановой минерализации. На рудопроявлении в толще мел-палеогеновых отложений вскрыты две линзы пиролюзит-псиломелановых руд, содержащих в среднем 16-18,5 % Mn. Протяженность залежей – 170 и 120 м, ширина – 40-50 м, мощности – 2 и 3 м. Прогнозные ресурсы рудопроявления оценены в 3,0 млн т.

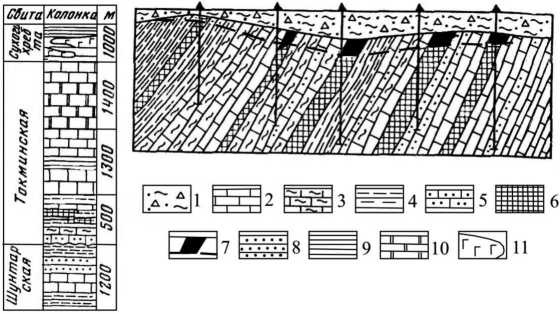

Порожинское полигенетичное месторождение расположено на всхолмленной равнине, в которую переходит Енисейский кряж на северо-западе. Расстояние от него до пос. Бор составляет 50 км. От берега Енисея, где будет построен порт, до будущего карьера 11,5 км. Автор принимал участие в изучении геологического строения, литологии продуктивной толщи и минерального состава руд в 1978-1984 гг.

Коренными на рассматриваемой площади являются отложения верхнего рифея, слагающие пологое западное крыло крупной асимметричной синклинали. В основании разреза залегают слоистые песчанистые известняки (1100 м), надстраиваемые доломитами (360 м). Выше залегают туфы, туфогенные песчаники и алевролиты продуктивной пачки, в которой есть линзы, содержащие мангандоломит и родохрозит с предельными содержаниями марганца 14-16 %. Родохрозитовые породы с содержаниями Mn более 10 % отнесены к первичным карбонатным рудам. Мощность продуктивной пачки колеблется от 30 до 110 м. На ней залегает пачка туфосилицитов (120 м) и стратиграфически выше – горизонт туфоалевролитов с единичными пластами известняков, в том числе марганцовистых (1,5-3 % Mn). Мощность горизонта превышает 600 м.

Со средней юры и далее, вплоть до плиоцена, верхнерифейские отложения претерпевали гипергенез, в результате которого сформировалась толща рыхлых отложений мощностью в отдельных «провалах» до 400 м. Геологоразведчики именуют эти отложения корой выветривания, хотя в ее составе проявлена ритмичность, есть слои с обломками туфосилицитов, в том числе свежего облика. Автор считает, что карбонатные породы не корообразующие, так как содержат не более 6-10 % нерастворимого остатка. По этой причине по ним развивается покрытый карст. При его формировании важную роль сыграл структурно-геологический фактор: пологое залега- – 11 –

Рис. 5. План и разрезы Порожинского месторождения: 1 – метаморфические сланцы сухопитской серии R2; 2 – гипербазиты; 3 – песчанистые известняки сухореченской свиты R3. Подъемская свита R3: 4 – доломиты; 5 – марганценосные туфы, туффиты, туфопесчаники, 6 – туфосилициты, 7 – алевролиты и туфоалевроли-ты, пласты известняков; 8 – разрывные нарушения; 9 – мезозойско-кайнозойские отложения безрудные; 10 – оксидные руды; 11 – пологий тыльный борт карстовой депрессии; 12 – крутой, ныряющий борт карстовой депрессии; 13 – контуры локальных глубоких карстовых впадин; 14 – граница сухореченской и подъ-емской свит под отложениями мезозоя-кайнозоя; 15 – зона развития остаточно-инфильтрационных руд ние вулканогенно-терригенных отложений с известняками и доломитами в основании (рис. 5). По этой причине в мезозое и кайнозое функционировали фронтальная (забойная) и тыльная зоны карстификации. Динамика их варьировала во времени. Во фронтальной зоне происходило разрушение залегающих на доломитах отложений, в основании которых находилась продуктивная пачка. Продукты механического и химического разрушения поступали в тыльную зону, где шло перераспределение марганца и образование плащеобразных остаточно-инфильтрационных руд. Забойная зона смешалась в восточном направлении, по падению отложений верхнего рифея. Тыльная зона была подвержена эрозионно-денудационному срезанию. На ней залегают пески и суглинки неоген-четвертичного возраста. За 150 млн лет забойная зона продвинулась на восток на расстояние от сотен метров до 1,5 км. Накопившиеся обломочные отложения подверглись неравномерному, периодически протекавшему химическому выветриванию с перераспределением поступавшего в них марганца. В достаточно глубоких (более 120-150 м) депрессиях в восстановительной обстановке образовались вторичные карбонатные руды, содержащие 12,9-17,7 % Mn, 3,2-9,3 % Fe и 0,25-0,7 % Р. Всего в разведанной части месторождения карбонатного сырья (первичного и вторичного) 75,3 млн т. Среди оксидных руд есть в небольших количествах остаточные образования, в том числе металловидные манганитовые стяжения и рыхло-кусковые псиломелан-манганитовые руды. Они залегают на глубине более 200 м в «слепой» коре выветривания карбонатных руд, возникшей на контакте их с карстовыми мезозойско-кайнозойскими отложениями. Но основную часть оксидных руд мы считаем остаточно-инфильтрационными образованиями. Они слагают линзо- и пластообразные залежи числом 70. Самая крупная 14-я залежь имеет безрудные окна и расщепления, она протянулась на 7000 м при ширине 500-1400 м и средней мощности 5,3 м [2]. Оксидные руды кусково-землистые, сложены псиломеланом, пиролюзитом, манганитом, в дисперсной части присутствуют псиломелан, тодорокит и бернес-сит. Минералы железа представлены гётитом и гидрогётитом, фосфор дает самостоятельную фазу (фторапатит) либо сорбирован оксидами железа и марганца. Средний химический состав оксидных руд (в %): MnO – 3,9, MnO2 – 25,1, Fe2O3 – 11,6, P2O5 – 0,62, SiO2 – 33,7, Al2O3 – 10,2, CaO – 3,0, MgO – 1,12. Качество сырья в целом низкое, загрязняющими компонентами являются фосфор, железо и кремнезем. Запасы оксидной руды составляют 78,4 млн т со средними содержаниями 18,96 % Mn, 6,09 Fe и 0,46 Р. Разработана технологическая схема обогащения руды с получением концентратов для производства ферромарганца и силикомарганца. На освоение месторождения выдана лицензия. Кроме подсчитанных геологами запасов, рудное поле обладает ресурсами оксидных руд в количестве 18 млн т.

Гидрогенное оруденение здесь понимается в узком смысле как осаждение оксидов и гидроксидов марганца в проницаемых отложениях из вадозовых вод. В широком смысле остаточноинфильтрационное и инфильтрационное оруденение тоже гидрогенное. Автору довелось наблюдать омарганцевание галечно-песчаного аллювия в двух пунктах. Первый находится в 1,2 км выше по течению Енисея от пос. Бор в обрыве 12-метровой террасы левого берега реки. Сажистые оксиды псиломелан-вадового состава окрашивают аллювий в черный цвет, образуя темное пятно высотой 0,6-1 м и шириной по берегу 9 м. Содержания марганца в аллювии – 2,4-4 %. Возможным первоисточником элемента, вероятнее всего, стали разгружающиеся болотные воды. Заболачивание характерно для второй надпойменной террасы, имеющей ширину до 1 км южнее пос. Бор. Мы обратили внимание, что на берегу в самом поселке песок с гравием пропитан ржаво-бурыми гидрооксидами железа. Проявление марганцевой минерализации находится за пределами зоны ожелезнения.

Второй пункт омарганцевания аллювия мы наблюдали в 1987 г., совершая сплав по р. Чадо-бец, на участке неотектонического опускания и меандрирования реки (Юрохтинская впадина) в 36 км ниже пос. Ярцево. Выступавший из воды пойменный аллювий песчано-галечного состава видимой мощностью 0,5 м на расстоянии около 3 м был окрашен в черный цвет сажистыми выделениями псиломелан-вадового состава. Валовое содержание марганца составило в двух пробах 1,4-2,1 %. Как и в предыдущем случае, источником марганца были болотные воды. Миграция его осуществлялась, вероятнее всего, в виде подвижного металлоорганического комплекса без значительной примеси железа. Элемент высаживался на окислительном геохимическом барьере.

Сейбинское-1 месторождение находится в низкогорной части Восточного Саяна, в 3 км южнее платформы Джотка железной дороги Абакан-Саянская. Месторождение было открыто в 1940 г. по обломкам руды в аллювии. Поисково-разведочные работы были проведены в 19461947 гг. Г.М. Еханиным и повторно в 2000-2001 гг. С.Л. Заморским. Автор посещал месторождение в 1964 г. и более детально знакомился с его строением в 2001 г. [9].

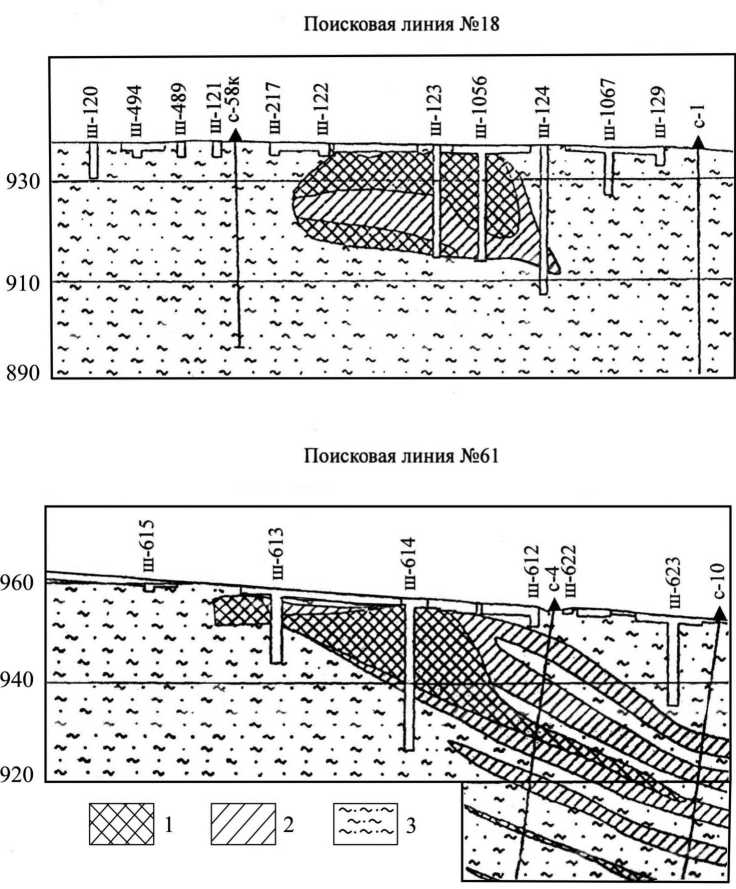

В геологическом строении месторождения участвуют отложения венда и плиоцена. Первые представлены чередованием мощных пачек известняков, частью окварцованных и глинистокремнистых сланцев. Вторые выполняют крупную, протяженностью 1200 м при ширине 300-550 м карстовую депрессию, глубина которой превышает на западе 150 м и на востоке 200 м. Де-– 13 – прессия выполнена рыхлыми образованиями, среди которых преобладают паттумы – смеси глинистых, алевритовых, песчаных и щебнисто-глыбовых частиц. Крупные фракции представлены кварцитами. В виде плоских линз на разных глубинах залегают светло-бурые гидрослюдисто-каолинитовые глины, которые мы связываем с химическим выветриванием оползших в депрессию пластин сланцев. В паттумах развиты зоны омарганцевания и в приповерхностных частях разреза на глубинах до 50 м – линзо- и лентообразные тела железомарганцевых руд (рис. 6). В их составе преобладает пиролюзит, развиты псиломелан, вад и в подчиненных количествах криптомелан, бернессит и тодорокит. Минералы железа – гидрогётит и гётит. Из фосфатов диагностирован только крандаллит. Видимо, основная часть фосфора сорбирована оксидами и гидроксидами железа и марганца. При бортовом содержании 10 % Mn запасы руды составили 0,5 млн т, их качественные показатели (в %): Mn – 18,2, Fe – 8,2 и Р – 0,4. Ресурсы объекта оценены в 1,0 млн т. Ранее автор отнес месторождение к остаточно-инфильтрационному типу [8]. Но проведенные им детальные исследования дали основание отнести его к числу гидрогенных образований и полагать, что соединения Mn и Fe были привнесены восходящими (эксфильтра-ционными) водами [9]. Рудные минералы отлагались в высококремнистом водопроницаемом

Рис. 6. Геологические разрезы Сейбинского-1 месторождения: 1 – кондиционные руды; 2 – омарганцевание паттумов; 3 – паттумы с пластинами глин и телами кварцитов материале на окислительном геохимическом барьере. Плиоценовый возраст рудоносной толщи показан палинологическими определениями.

В 9 км южнее от Сейбинского-1 месторождения поисковыми работами 2002-2003 гг. выявлена 10-километровая полоса развития рыхлых марганценосных образований, в которых вскрыты четыре линзы железомарганцевых руд ( Большеджебартинское рудопроявление). Средние содержания по ним (в %): Mn – 16,9, Fe – 13,4, P – 0,37. Прогнозные ресурсы площади оценены в 7,9 млн т руды. Вопросы возраста продуктивной толщи и генезиса железомарганцевого оруденения остались нерешенными.

Заключение

На рассматриваемой территории геологами открыты и оценены многочисленные марганцеворудные и железомарганцевые месторождения и рудопроявления, которые автор отнес к категории гипергенных образований. Среди них выделены типы остаточных, остаточноинфильтрационных, инфильтрационных и гидрогенных (в узком понимании). Наиболее значимыми и часто встречаемыми являются остаточно-инфильтрационные образования, на втором месте находятся остаточные. В большинстве случаев гипергенные руды локализованы в складчатых областях Енисейского кряжа, Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна. В древних осадочных и вулканогенно-осадочных толщах этих регионов имеются породы с повышенными концентрациями марганца. Есть и полигенные месторождения, в которых гипергенное оксидное оруденение составляет часть разведанных запасов. Другая часть представлена малоценной карбонатной рудой.

Общими особенностями гипергенного оруденения считают невысокие содержания марганца, ассоциация с железом и фосфором. Последний резко ухудшает качество сырья, поэтому требуется применение технологии его обесфосфоривания. Остаточно-инфильтрационное оруденение осаждается кварцитами, образуя рудную брекчию или рыхлую массу в глинисто-щебнистом материале. При обогащении кварц сравнительно легко удаляется.

Гипергенным является все разведанное и прогнозируемое в Центральной Сибири оксидное оруденение. Его разведанные запасы в сумме составляют 84 млн т и ресурсы – 52 млн т. Можно ожидать в ближайшей перспективе возрождения в Сибири промышленности по добыче, обогащению и переработке оксидных руд.