Гипотезы и факты в истории Антониево-Дымского монастыря

Автор: Шуньгина Светлана Евгеньевна

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 1 (100), 2022 года.

Бесплатный доступ

Антониево-Дымский монастырь основан преподобным Антонием в 1243 г. Источ- ником данных о ранней истории монастыря является житие святого, составленное в конце XVII - начале XVIII вв. Содержащиеся в нем сведения некоторыми исследователями не прини- мались на веру и рассматривались как искусственно созданное предание для повышения роли монастыря и удревления факта его существования. Сохранившиеся документальные свидетель- ства бытования монастыря относятся к середине XV в., далее в нашем распоряжении имеются письменные архивные материалы, датируемые XVI-XIX вв. В представленной публикации проводится сравнительный анализ имеющихся источников и результатов археологического изучения его территории для уточнения имеющихся сведений.

Преподобный антоний дымский, антониево-дымский свято-троицкий монастырь (ленинградская область, бокситогорский район, д. красный броневик), житие, архивные документы, шурф, траншея, рубеж vi-vii вв, xiii-xix вв, керамика, опечек(?), кладбище, радиоуглерод

Короткий адрес: https://sciup.org/140290623

IDR: 140290623 | УДК: 271.2-788(470.23):726 | DOI: 10.47132/1814-5574_2022_1_279

Текст научной статьи Гипотезы и факты в истории Антониево-Дымского монастыря

Представленная публикация является частью исследования, посвященного археологии Тихвина, города, расположенного в 17 км от Дымского монастыря. Последний можно рассматривать в качестве предшественника формирования православного центра в этом регионе — Тихвинского Большого Успенского Богородицкого монастыря. Первое упоминание Тихвина в летописи относится к 1383 г. и связано с явлением иконы Божией Матери, а сведения об основании Антониево-Дымского монастыря отправляют нас в середину XIII в. Об этом в свое время еще писал И. П. Мордвинов: «Может быть, отсюда (из окрестностей Дымского монастыря. — С. Ш. ) выделилась ветка колонистов, осевшая на месте современного Тихвина…» [Мордвинов, 1914, 33].

Антониево-Дымский мужской монастырь располагается в Бокситогорском районе Ленинградской области на берегу Дымского озера, в д. Красный Броневик. Это небольшой монастырь, территория которого протянулась полосой с северо-востока на юго-запад примерно на 600 метров. Его окружают леса, по большей части необрабатываемые поля, болотистые низины, ближайшие деревни находятся на отдаленном расстоянии. К монастырю ведет дорога длиной около 3 км от трассы Новая Ладога — Вологда. Ядро монастыря включает в себя собор во имя Казанской иконы Божией Матери, к юго-западу от которого располагается двухэтажный настоятельский корпус (не эксплуатируется), к северо-западу разбит сад, к северу от собора — новое кладбище, главный вход на площадь организован с западной стороны. За его пределами находятся различные строения (братский корпус, дома для паломников, неэкс-плуатируемые здания), в северной части хозяйственный двор и сельскохозяйственные угодья, на берегу озера возведена каменная часовня прп. Антония, деревянная часовня во имя Тихвинской иконы Божией Матери, обустроен берег и купальня.

Монастырь передан Русской Православной Церкви в 1997 г. Архитектурный ансамбль Антониево-Дымского монастыря является объектом культурного наследия регионального значения на основании приказа Комитета по культуре Ленинградской области от 19 октября 2017 г. № 01-03/17-135. Граница его территории охватывает центральную часть монастыря, в предмет охраны входит археологический культурный слой.

Самое раннее упоминание св. Антония содержится в отрывке проложного жития прп. Варлаама Хутынского, написанного в 1313 г. В нем сообщается, что водимый Божиим Промыслом и по молитвам своего учителя из Константинополя возвращается сверстник Варлаама Антоний, которому преподобный перед своей кончиной передает в управление основанный им монастырь [Лосева, 2004, 90, 95; Пономарев, 2015, 39–40]. Ценность этого источника заключается не только в том, что здесь упоминается имя св. Антония, но и в его датировке. Пролог написан во времена не столь отдаленные от собственно периода жизни как прп. Варлаама Хутынского, так и прп. Антония Дымского.

Сведения о создании монастыря и его ранней истории содержатся в житии прп. Антония, которое известно в двух редакциях: краткой и пространной. Первая из них датируется концом XVII — началом XVIII вв. [Белоброва, 1997, 281], другая составлена позже, в конце XVIII — начале XIX вв. Анализу этих источников посвящены исследования И. П. Мордвинова, О. А. Белобровой, свящ. Д. Пономарева [Белоброва, 1997, 2000; Мордвинов, 1924; Пономарев, 2017] и др. Согласно житию, св. Антоний пришел к Дымскому озеру в 1243 г. для совершения подвига пустынножителя после своего ухода из Хутынского монастыря (Вкратце о житии; Житие). Первоначально он поставил себе небольшой шалаш, на зиму выкопал пещеру. В течение нескольких лет вокруг него собралась братия. Через некоторое время в обители была возведена деревянная церковь прп. Антония Великого с приделом во имя Покрова Пресвятой Богородицы и кельи для проживания монашествующих. Позже построен храм Рождества Иоанна Предтечи с трапезной (Вкратце о житии. Л. 129–129 об.). Прп. Антоний умер 24 июня (7 июля по н. с.) 1273 г., похоронен в первом храме на левой стороне. К 1370 г. житие относит обретение мощей преподобного, в результате чего они были поставлены поверх земли для поклонения, а приходящие к ним верующие получали исцеления — это событие стало началом местной канонизации святого [Пономарев, 2017, 114–115]. В 1409 г. монастырь, по преданию, был сожжен и ограблен татарами. В это время живущие в нем иноки опустили святые мощи в могилу, сверху положили каменную плиту (спуд) и засыпали все землей [Пономарев, 2017, 187].

Таким образом, до начала XV в. история монастыря легендарна и выстраивается гипотетически. Время основания монастыря (1243) и дата создания краткой, более ранней редакции жития (конец XVII — начало XVIII вв.) разделены более чем четырьмя столетиями. При этом до нас не дошли те источники, которыми владел автор в конце XVII в. Но, как справедливо заметил свящ. Д. Пономарев, эти данные есть возможность верифицировать [Пономарев, 2020, 56]. Причем, учитывая накопленный материал, уточнить и доказать их достоверность можно не только на основании анализа целого комплекса письменных документов, но и по данным материальных свидетельств, полученных во время археологических исследований, результаты которых либо прямо, либо косвенно служат на пользу обретения знаний в этой области.

Прежде всего, сюда относятся итоги многолетних археологических исследований на относительно близкой от Дымского монастыря территории, которые иллюстрируют общий фон ее освоения. Здесь мы видим картину довольно активного расселения в X–XII вв. То же самое можно сказать и об открытых памятниках на территории региона в целом. Раннее Средневековье представлено многочисленными курганными кладбищами, оставленными представителями финно-угорского населения (веси), включая древности скандинавского и славянского происхождения [Рябинин, Урбан, 1988, 63]. Они локализуются (как и в других случаях) по берегам рек Тихвинки, Сяси, Воложбы. Причем одиночные курганы встречаются редко. И. П. Крупейченко отмечает, что могильники «расположены неравномерно и объединены в группы, в которых насчитывается около 5 и более 10 курганов. Между двумя такими группами тянется полосой до 10 и более километров свободная от курганов территория». Ссылаясь на мнение А. М. Линевского, автор отмечает: «этот факт следует рассматривать как признак разделения всей области на маленькие родовые территории, которые отделялись одна от другой пространством незаселенной земли» [Крупейченко, 1996, 40].

Что касается ближайшей округи территории Дымского монастыря, известные памятники археологии этого времени приурочены к реке Тихвинке с ее притоками к северо-востоку от монастыря и рекам Сясь и Воложба — к юго-западу. Л. В. Королькова рассматривала территорию к северо-востоку от монастыря в границах Дымского погоста (его западная граница проходила у д. Астрача; северо-восточная достигала Великого двора и верхнего течения Рядани, на юге территория Антоньевского погоста граничила с Колбецким погостом с центром в д. Сегла) и отмечала, ссылаясь на работу В. А. Лапшина, что «территория, где был основан Дымский монастырь, начала осваиваться в конце Х — начале XI вв. В курганное время это был один из наиболее плотно заселенных районов. Здесь, на 20 км участке Тихвинки, в 12 пунктах зафиксированы 90 курганов Х/ХI–XII веков» [Королькова, 1999, 126–127]. Ближайшими к монастырю, расположенными на расстоянии около 4–5 км от него, являются памятники в районе деревень Галично, Астрачи, Бурково, которые насчитывали в своем составе от 3 до 12 насыпей [Лапшин, 1995, 50–54].

Меньше сведений — о селищах, существовавших параллельно, но, как отмечала Л. В. Королькова, «обращение к изучению этой категории древностей в 1990-е годы показало, что практически при каждом отдельном курганном могильнике или в местах скопления этих памятников имеются поселения. Обнаружение их — дело времени» [Королькова, 1999, 36]. Сейчас известны лишь несколько селищ в бассейне рек Сяси и Паши. Ближайшими к территории монастыря являются поселение Ме-легежская горка-2, открытое на небольшом перешейке на р. Сясь: в восточной части этого перешейка зафиксировано поселение, а в западной — сопочный могильник, и селище Овино-9, расположенное в излучине р. Тихвинки [Королькова, 1999, 37–38]. Расстояние в северо-западном направлении по прямой от Дымского монастыря до поселения составляет около 15 км, до селища — около 30 км.

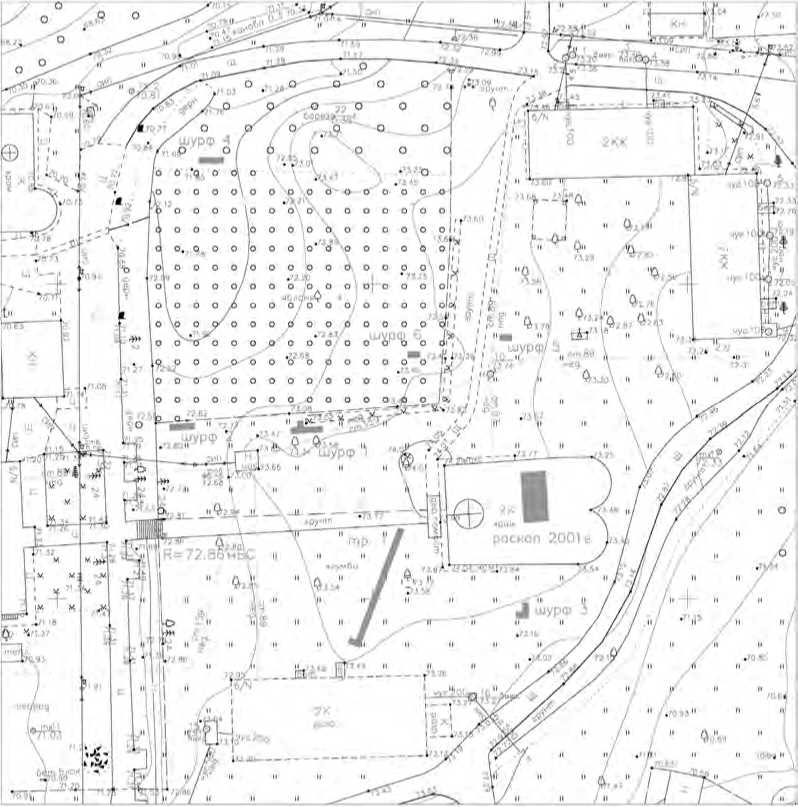

Рис. 1. Ситуационный план археологических исследований 2001 и 2020 гг.

К периоду основания монастыря в XIII в. относятся открытые жальничные могильники у деревни Бурково, которая находится на расстоянии около 4 км северовосточнее монастыря, у деревни Мулево в 2 км к юго-западу от озера Дымское. В итоге получается, что, в целом, места здесь были не совсем пустынными и уединенными, как это написано в житии (использована одна из устойчивых литературных формул: цитируется псалом Давида: «Се удалихся бѣгая и водворихся в пустыни» [Белоброва, 1997, 283]), но окружающие густые леса вполне могли сослужить службу и скрыть поселившегося здесь прп. Антония.

Непосредственно на территории монастыря археологические исследования проводились в 2001 и 2020 гг. (Рис. 1). В 2001 г. работы были организованы археологической экспедицией НИИКСИ СПбГУ под руководством Д. Н. Григорьева в связи с началом восстановления Казанского собора с целью исследования культурного слоя внутри собора, поиском погребения прп. Антония Дымского (Отчет, 2002). На месте предполагаемого захоронения святого в северной половине центральной части собора был заложен раскоп площадью 32 кв. м (4 х 8 м). В 2020 г. археологической экспедицией ООО «НИиПИ Спецреставрация» под руководством автора в рамках научно-исследовательской работы по теме диссертационного исследования «Город Тихвин XIV–XVIII вв. по данным археологии» в центральной части монастыря было заложено 6 шурфов общей площадью 21,5 кв. м и траншея площадью 21 кв. м с целью изучения культурных напластований и их особенностей (Шуньгина, 2021).

Относительно присутствия в культурном слое ранних следов пребывания человека в этих местах следует отметить, что при раскопках и исследовании погребений внутри разрушенного в 1952–1955 гг. Казанского собора в 2001 г. в перекопанном слое кладбища были найдены единичные фрагменты керамики X–XII вв., венчик и фрагмент лепного горшка и два фрагмента раннекругового горшка с линейноволнистым орнаментом, которые датируются не позднее Х в. (Отчет, 2002, 27). Дополняют эти материалы результаты разведки 2020 г. Находки этого времени не были обнаружены в слое, но большой интерес представляют данные радиоуглеродного анализа1 (Шуньгина, 2021, 102-103). Образец № 1, взятый из предматериковой углистой прослойки на непотревоженном участке восточного профиля траншеи, дал калиброванную дату 1225–1281 гг. Из переотложенного слоя засыпки погребения взят образец угля № 2, который дал дату 585–653 гг. по Р. Х. Последний результат оказался более чем неожиданным. Но аналогичные итоги (соотношение наличия находок и естественнонаучных данных) известны при изучении некоторых памятников археологии на территории Северо-Запада. Постепенное накопление споровопыльцевых спектров и радиоуглеродных дат на этот период свидетельствует о продолжении хозяйственной деятельности и, следовательно, о присутствии населения в «археологически пустых» районах2.

В совокупности эти материалы дали информацию об определенной степени освоения монастырской территории не только при жизни прп. Антония Дымского, но и до его прихода в эти места. Малое количество находок может свидетельствовать о том, что хозяйственная деятельность в то время не была столь активной, чтобы ярко проявиться спустя столетия.

Несомненно, главным итогом исследований 2001 г. стало открытие в южной части раскопа погребения 1 в каменной гробнице, перекрытого плитой черного гранита [Отчет, 2002, 12–13]. В результате судебно-медицинской экспертизы комиссия пришла к заключению о принадлежности мощей из погребения 1 святому преподобному Антонию Дымскому, что стало одним из важнейших событий начала XXI в. (Заключение, 32–34).

Таким образом, археологические исследования в определенной степени проиллюстрировали и дали материальные подтверждения сообщений, изложенных в житии прп. Антония Дымского. Обратимся далее к письменным источникам по истории монастыря, датируемым после XIV в. В этих документах факты излагаются более уверенно.

Самым ранним достоверным свидетельством того, что монастырь действовал в середине XV в., является икона прп. Симеона Столпника, написанная в 1465 г. для Дымского монастыря (с надписью и датой на лицевой стороне иконы: «Лета 6973. Написана бысть сия икона на Дыми к Онтонию в™ манаст™»), которая ныне хранится в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике [Лазарев, 2000, 63]. Затем следующее упоминание Онтоновского в Дымях монастыря относится к 1504 г.: в грамоте 1641 г. о венечных пошлинных, предоставленных Софийскому собору, приведен текст жалованной грамоты великого князя Ивана III 1504 г. с перечислением погостов, в т. ч. и Дымского, от которых софийский причт имел право собирать венечные пошлины (Царская грамота, 1836, 451).

Археологические исследования позволили обнаружить слабые следы деятельности на территории монастыря в упомянутое время. В 2020 г. в шурфе 1 были выявлены непотревоженные напластования. Здесь в слое, заполняющем яму 1, найдены фрагменты керамики рубежа XIV–XV в., конца XV в., которые стали единственными находками этого времени, полученными в ходе полевых работ. Керамика этого же периода также была собрана в переотложенном слое кладбища при работах 2001 г. (Отчет, 2002, 27). Кроме того, в северо-западном углу раскопа была исследована часть материковой ямы, заполненной серым песком с углями и пережженными камнями, на дне которой было найдено основание обгоревшего столба. По мнению руководителя работ Д. Н. Григорьева, яма может быть остатками сгоревшего жилища, предшествовавшего кладбищу [Григорьев, 2004, 71]. Вопрос интерпретации этого сооружения и его точной датировки, к сожалению, остался пока открытым.

Сведения о монастыре и его деятельности, относящиеся к XVI–XVII вв. и периоду Нового времени, подробны и насыщены информацией, содержащейся в как письменных источниках, иконографии, так и по данным археологических изысканий. Ниже остановимся на сочетании этих фактов, опуская подробности истории Антониево-Дымского монастыря.

Первое описание монастыря содержится в Писцовой книге 1583 г. (Писцовая книга, 1850, 89–90). В это время монастырь являлся центром погоста, за ним записана «церковь деревянная преподобного Антония да придел Николы Чудотворца (построена новая в 1574 году) другая церковь деревянная Рождества Иоанна Предтечи теплая с трапезною, келья игумена Варлаама, 13 келий, около монастыря деревянная ограда, за монастырем двор коровницкий, пашни пахотные около монастыря и коровницко-го двора». В это время на собственно Никольском Дымском погосте церковь стояла «без пения». Таким образом, монастырь совмещал в себе две функции: монастырскую и приходскую. К этому же времени, второй половине XVI-XVII вв., относится возникновение мирского кладбища на его территории, что подтверждено археологическими исследованиями.

В шурфах 3 и 6, изученных в 2020 г., зафиксировано распространение кладбища к югу и северо-западу от собора. В траншее, заложенной к юго-западу от собора, под напластованиями XVIII-XX вв. практически по всей ее площади исследован переотложенный светло-серый опесчаненный слой, содержащий в себе пятна и верх заполнения 15 могильных ям. Кроме того, часть небольших участков отложений светло-серого опесчаненного слоя, зафиксированного между погребениями, также могут быть могильными ямами, поскольку, например, в его заполнении в кв. 4 обнаружен заглубленный в слой череп, но в плане границы как таковой могильной ямы не прослежены. По результатам исследований 2001 г. верх уровня могильных ям был зафиксирован на глубине 73,33 м БС, что соответствует и нашим данным. В траншее, также как и в раскопе, были выявлены не только отдельные погребения, но и погребения, перекрывающие друг друга. В 2001 г. костяки были открыты на глубине около 89–90 см от уровня современной дневной поверхности (Отчет, 2002, 14–22). В соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, работы в траншее 2020 г. остановлены на уровне пятен на глубине около 55–77 см от современной дневной поверхности, что позволяет сами погребения оставить неприкосновенными (ни одно из них целиком не попало в границы траншеи).

Помимо кладбища, в южной части траншеи зафиксировано сложное пятно обожженной глины, углей и с небольшим скоплением прокаленных камней с керамикой середины XVI в., сконцентрированных в его северо-восточной части. (Состав собранного массового материала в целом не выходит за рамки датировки, особенностей, категорий традиционных находок периода позднего Средневековья и Нового времени, известных в близлежащем Тихвине.) Пятно продолжается за пределы вскрытых границ. Есть возможность исследовать его полностью в будущем. Конструкция представляет собой глиняную подушку, окруженную по периметру углистым слоем.

С западной стороны от нее зафиксировано скопление сырой глины, не подвергавшейся воздействию высоких температур, которое опускалось ниже материковых отложений, а в плане представлено в виде полосы, вытянутой вдоль края пятна. Определить первоначальные границы и суть конструкции пока не представляется возможным, поскольку со всех сторон она нарушена погребениями. Возможно, это остатки опечка или какого-либо другого подобного сооружения, на что указывает небольшое скопление камней и фрагменты керамики с костью животного, подвергшейся термической обработке. Однозначно можно сказать, что данное сооружение является более ранним по отношению к распространившимся в эту сторону погребениям.

В 1655-1656гг. уже на каменном фундаменте был возведен деревянный одноэтажный храм во имя Казанской иконы Божией Матери размером 10 саженей в длину и 7,5 в ширину с тремя апсидами с посвящениями прп. Антонию Великому (на левой стороне) и свт. Николаю Чудотворцу (на правой стороне). По переписи 20 сентября 1683 г., монастырь окружала ветхая, рубленная в косяк ограда, имевшая трое ворот. На его территории находилась пятиглавая с чешуйчатыми луковицами Казанская церковь, на двух боковых приделах которой помещалось по одной главе. Отдельно стояла круглая рубленая колокольня с чешуйчатою главою. На ней висели пять колоколов и било. Вторая церковь посвящалась Рождеству Иоанна Предтечи, была одноглавой, с трапезной, и также покрыта тесом. В монастыре было шесть келий (две из них были новыми, а четыре — ветхими). Здание трапезной построено в одной связи с хлебней и кухней. Вблизи трапезной существовал погреб с квасоварней. За оградой находились конюшни, скотный двор и житницы. В 1689 г. по приказу митр. Корнилия Антониево-Дымский монастырь упразднен и приписан к Тихвинскому Успенскому монастырю. В связи с этим событием 18 июля 1689 г. произведена перепись, она отличается от переписи 1683 г. лишь описанием собора, который имел уже три главы, что явилось результатом двух пожаров, случившихся в 1687 г. [Пономарев, 2017, 210–211, 215].

Казанский собор прошел еще несколько этапов своей строительной истории. В период с 1738 по 1744 гг. возведен в камне только первый этаж храма, а второй вновь построен деревянным, освещен в 1761 г. (Грамота архиепископа), о чем также свидетельствует опись имущества, произведенная в 1768 г. Между двумя приделами во имя Казанской иконы Божией Матери и прп. Антония Великого, по центру храма, по-прежнему располагались под спудом мощи св. Антония Дымского.

Описываемое время подтверждено фактами раскопок и археологической разведки. В 2001 г. на глубине около 38-47 см от современной поверхности был зафиксирован уровень первоначального деревянного пола собора в виде полосы древесного тлена толщиной до 2 см, перекрывавшего уровень погребений, а также исследованы фрагменты фундамента храма (Отчет, 2002, 23); [Григорьев, 2004, 70].

Учитывая стратиграфию и собранный массовый материал в шурфе 2, заложенном в 2020 г., основной слой датируется периодом XVI–XVIII вв. (в предматериковом светло-сером слое находок не было). В северной стенке шурфа расчищен и зафиксирован фрагмент валунного фундамента, который с определенной долей вероятности можно отнести к остаткам основания деревянной ограды, поскольку каменная ограда появилась в монастыре в первой половине XIX в. и для ее сооружения требовалось более прочное и сплошное ленточное основание. Но чтобы утверждать данный факт, пока нет должного количества оснований. В пользу высказанного предположения говорит то, что здесь был раскрыт не разрыв фундаментной кладки, а южная граница ямы, в которую он был опущен, т.е. перед нами, возможно, одно из точечных оснований для строительства именно деревянной ограды. Шурф 4, заложенный на периферии центрального ядра монастыря, дал материал, который датируется периодом XVin-XIX вв. Отложения строительного мусора, исследованные в шурфе, вероятнее всего, связаны уже со строительством каменной монастырской стены в первой половине XIX в. В период с 1835 по 1851 г., при игумене Амфилохии (до 1839 г.) и его последователе игумене Иларии, Дымский монастырь пережил своеобразный «строительный бум» и экономический подъем. Игумен Амфилохий устроил вокруг монастыря каменную ограду с четырьмя угловыми башнями и святые ворота с маленькой часовней при них [Башуцкий, 1854, 102–105].

Важным дополнением к информации из письменных источников и итогам археологических изысканий является анализ иконографии и изучение архитектурной истории Антониево-Дымского монастыря. Этой проблеме посвящены исследования М. И. Мильчика и Е. П. Варакина [Мильчик, Варакин, 1992а, 1992б]. В одной из статей авторами опубликована совмещенная схема планов монастыря XVII — начала ХХ вв., где представлена реконструкция местоположения утраченных и существующих строений [Мильчик, Варакин, 1992б, 150]. Предложенный план помог получить гипотетическое представление пространственного обустройства монастыря на протяжении трех столетий.

Таким образом, история монастыря насчитывает почти 780 лет, при этом, как видно, сведения о нем после XVI в. хорошо документированы и довольно подробно прочитываются по письменным источникам и иконографии. Что касается раннего периода, то некоторые исследователи считали ее вымышленной, ничем достоверно не подтвержденной, созданной искусственно в XVII в. для того, чтобы, удревнив обитель, повысить ее статус. Как видим, это предположение на основании проведенных полевых исследований не подтверждается. Итог работ, с одной стороны, позволил обрести мощи прп. Антония Дымского, с другой стороны, единичными находками подтвердил существование деятельности на территории монастыря на рубеже XIV–XV вв. и ранее, с третьей — поставил перед исследователями новые задачи поиска материальных свидетельств первоначального его бытования (например, следы деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи не были обнаружены ни с юго-западной стороны от собора, ни с северной, то же самое относится и к первой деревянной церкви прп. Антония с приделом свт. Николая Чудотворца). При этом следует понимать, что вероятность их обнаружения слишком мала. Помимо этого, наблюдаются определенные сложности в последующем изучении напластований, поскольку сейчас следует констатировать факт слабой сохранности культурного слоя. Находки керамики раннего времени, собранные внутри собора во время археологических раскопок 2001 г., происходят из слоев, переотложенных в результате совершения погребений; напластования по периметру собора в большой степени также нарушены могильными ямами, а несколько участков стратиграфически цельного слоя, изученного в траншее 2020 г., по своей протяженности насчитывают всего лишь десятки сантиметров. Трудно пока интерпретировать довольно мощный углистый слой толщиной около 4-7 см, зафиксированный над материковыми отложениями в непотревоженных местах, датированный радиоуглеродным анализом 1225–1281 гг. по Р. Х. Несмотря на это, такие масштабные работы в границах ядра монастыря стали первыми в своем роде. Их объем обосновывает поставленные задачи, в результате чего получено общее представление о распространении и структуре культурных напластований, их предварительной датировке, бытовании кладбища и некоторых следах хозяйственной деятельности, которые существенно дополняют и подтверждают сведения, содержащиеся в архивных документах.

Список литературы Гипотезы и факты в истории Антониево-Дымского монастыря

- Вкратце о житии — Вкратце о житии и хождении во Царь град преподобного Антония, сверстника чудотворцу Варлааму: потом бывшего Дымския пустыни первоначальни-ка / Сборник богослужебный // БАН. Собр. Мордвинова. № 11. Рукопись кон. XVII в. Полуустав. Л. 125-146.

- Грамота архиепископа — Грамота архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук Димитрия, благословенная данная в царствующем Санкт-Петербурге в архиерейском доме при церкви святого Николая Чудотворца, что на Карповке 1761 года марта 5 дня игумену Игнатию во удостоверение того, что ему поручено от его преосвященства освятить вновь построенную в Антониевом Дымском монастыре церковь во имя Пресвятой Богородицы Казанской с приделом во имя преподобного Антония Великого // РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 4020-3. 1761 г.

- Житие — Житие преподобного и богоносного отца нашего Антония, Дымския обители начальника // РНБ. Собр. ОСРК. Q. I. 1354. XIX в.

- Заключение — Заключение № 1001/2001МК комиссионной судебно-медицинской экспертизы / Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета по здравоохранению Ленинградской области // Архив Антониево-Дымского мужского монастыря. 3 сентября 2001 г. — 26 октября 2001 г. 34 л., 15 табл.

- Мордвинов (1924) — Мордвинов И.П. Монастырь Антониев на Дымях (рукопись) // Архив СПб. ФИРИ РАН. Ф. 89. Оп. 1. Карт. 2. № 18. 1924 г. 216 л.

- Отчет — Отчет о работах 7 отряда Северо-Западной археологической экспедиции центра региональных исследований и музейных технологий НИИ КСИ СПбГУ в 2001 г. СПб., 2002 // Архив Комитета по культуре Ленинградской области № 79-75. Рукопись. 45 л.

- Писцовая книга (1850) — Писцовая книга Обонежской пятины Нагорной половины, письма и дозору Андрея Васильевича Плещеева да подьячего Семейки Кузьмина лета 7091 году // Временник Императорского Московского Общества Истории и древностей Российских. Кн. 6. М.: Университетская типография, 1850. 330 с.

- Царская грамота (1836) — Царская грамота Новгородскому воеводе князю Хилкову о предоставлении Софийскому собору сбора венечной пошлины в Новгород и Новгородских пятинах. 20 ноября 1641 // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи. Т. III. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии. 1836. С. 451.

- Шуньгина (2021) — Шуньгина С.Е. Отчет об археологической разведке 2020 г., проведенной на территории Антониево-Дымского Свято-Троицкого монастыря (Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Красный Броневик) и Тихвинского городского поселения (Ленинградская область, Тихвинский район). ООО «НИиПИ Спецреставрация». СПб. 2021 (рукопись) // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 67962. № 67963 — Альбом иллюстраций к отчету.

- Башуцкий (1854) — Башуцкий А. П. Тихвинские монастыри. СПб.: Типография Карла Вингебера, 1854.

- Белоброва (1997) — Белоброва О. А. Две редакции жития Антония Дымского // ТОДРЛ. 1997. Т. 50. С. 281-292.

- Белоброва (2000) — Белоброва О. А. Антоний Дымский // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. Т. II. С. 664-665.

- Григорьев (2004) — Григорьев Д. Н. Некрополь Троицкого собора Антониево-Дымского монастыря // Новгород и Новгородская земля. История и археология. (Материалы научной конференции). Новгород, 27-29 января 2004. Вып. 18 / Отв. ред. академик В. Л. Янин. Великий Новгород. 2004. С. 67-76.

- Королькова (1999) — Королькова Л.В. Северо-восточные районы Новгородской земли X-XVII вв., формирование сети расселения и этнокультурные взаимодействия. Дис. ... канд. ист. наук. СПбГУ. 1999. 273 с.

- Крупейченко (1996) — Крупейченко И.П. Тайны Тихвинской земли. История края с древнейших времен до конца XIV в. Тихвин, 1996. 117 с.

- Лазарев (2000) — Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.: Искусство, 2000. 539 с.

- Лапшин (1995) — Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.2: Восточные и северные районы. СПб.: СПбГУ, 1995. 232 с.

- Лосева (2004) — Лосева О.В. Особенности состава древнерусского пролога 1313 г. // Древняя Русь. 2004. № 16. С. 88-100.

- Мильчик, Варакин (1992а) — Мильчик М.И., Варакин Е.П. Иконография Антониево-Дымского монастыря // Чтения по исследованию и реставрации памятников художественной культуры Северной Руси, посвященные памяти художника-реставратора Николая Васильевича Перцева (1902-1981). Архангельск, 1992. С. 137-154.

- Мильчик, Варакин (1992б) — Мильчик М.И., Варакин Е.П. Иконография деревянного Антониево-Дымского монастыря и его графическая реконструкция // Народное зодчество: сб. науч. тр. / Петрозав. гос. ун-т; отв. ред. В.П. Орфинский. Петрозаводск, 1992. С. 141-154.

- Мордвинов (1914) — МордвиновИ.П. Старый Тихвин и Нагорное Обонежье (Продолжение) // Тихвинец. 1914. № 2. С. 31-36.

- Пономарев (2015) — Пономарев Д., свящ. О начале Антониево-Дымского монастыря // Христианские чтения. 2015. № 6. С. 39-58.

- Пономарев (2017) — Пономарев Д., свящ. Антониево-Дымский монастырь (Опыт комплексного церковно-исторического исследования): Дисс. канд. богословия. — СПб., 2017. 445 с.

- Пономарев (2020) — Пономарев Д., свящ. Св. Александр Невский как ктитор Антониево-Дымского монастыря // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный журнал. 2020. № 1 (12). С. 54-69.

- Рябинин, Урбан (1988) — Рябинин Е.А., Урбан Ю.Н. Древняя история Тихвинского края по археологическим данным (современное состояние изучения древнейшего прошлого) // Тихвинский сборник. Вып. 1: Археология Тихвинского края / Ред. Г. С. Лебедев. Тихвин, 1988. С. 56-68.