ГИС «Электронный каталог населенных мест Карелии XV-XXI вв»

Автор: Жуков Алексей Юрьевич, Лялля Елена Витальевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 7 (112), 2010 года.

Бесплатный доступ

Геоинформационные системы, историческая картография, история поселений, история карелии, населенные пункты

Короткий адрес: https://sciup.org/14749796

IDR: 14749796

Текст статьи ГИС «Электронный каталог населенных мест Карелии XV-XXI вв»

Разработка электронного каталога населенных мест Карелии велась в рамках проекта РГНФ в 2006–2008 годах. Ей предшествовала многолетняя работа по изучению и поиску источников исходной исторической и архивной картографической информации. Идея создания такого ресурса возникла в связи с потребностями многих исследователей в области истории и других гуманитарных наук в картографической обработке их научного материала и с теми проблемами, с которыми столкнулись специалисты при реализации данной потребности. Практически все исследовательские данные привязаны к территории, а первичная информация – к населенному месту. Названия этих мест приводятся по различным источникам, и идентифицировать их бывает непросто. Поэтому при обработке материалов, особенно массовых, большая часть времени уходила не на сам анализ данных, а на определение местоположения населенных мест на географической карте и привязку анализируемых данных к ним.

С начала 1990-х годов историки приступили к созданию отдельных описательных каталогов населенных мест России. Сошлемся на «Историю сел и деревень Подмосковья XIV-XX вв.» [5]. Данное научно-популярное издание состоялось в рамках задуманного большого проекта «Энциклопедия российских деревень» Научного и культурно-просветительского общества, поддержанного со стороны Российской академии наук Научным советом по исторической демографии, Институтом российской истории РАН, а также Аграрным институтом Российской академии сельскохозяйственных наук. В издании прослежена история отдельных населенных пунктов, доживших до наших дней или вошедших в состав городов. Но географическое местораспо- ложение избранных поселений изложено в работе вербально, без привязки к точной топографической карте. Кроме того, идентификация поселений поставила перед авторами ряд существенных трудностей. Так, со всей очевидностью встала проблема отсутствия научно-справочного картографического аппарата, который мог бы содействовать идентификации поселений.

Для решения указанной проблемы необходимо было создать средство, базирующееся на источниках исторической информации, которое позволит быстро осуществлять поиск населенного места на карте и будет содержать все варианты его названий, историю административной принадлежности, географические сведения о его местоположении.

Накопленный к этому времени в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН и в Петрозаводском государственном университете опыт работы с исторической, в том числе картографической, информацией, опыт разработки информационных систем на базе ГИС-технологий, наличие специалистов, технических и программных средств позволили успешно реализовать задуманный проект.

Задачей проекта стало создание информационного ресурса, максимально объединяющего в себе различную по содержанию, датировке, структуре и форме представления историческую информацию по поселениям, существующим или когда-то существовавшим на территории Карелии. Разработанная информационная система получила название «Электронный каталог населенных мест Карелии XV–XXI вв.».

Источниковая составляющая системы базируется на различных исторических документах. Это писцовые и переписные книги, документы исторической статистики, данные специальных

исследований, картографические источники. Подробный обзор источников информации, использованных при создании каталога, приведен в статье Е. В. Лялля «ГИС “Электронный каталог населенных мест на Европейском Севере России XV–XX вв.”» [7].

Основным объектом разрабатываемого ресурса является поселение (или населенное место), имеющее собственное название, сведения о котором зафиксированы в одном или нескольких исторических документах. По каждому населенному месту, занесенному в каталог, можно получить подробные сведения: в каких источниках это населенное место упоминается, какие данные о нем приводятся в документах, под какими названиями оно было зафиксировано, где оно расположено на карте. В настоящее время в каталоге содержится информация о 4760 поселениях.

Разработанный для пользователя интерфейс позволяет выполнять операции по поиску объектов, построению различных выборок, отображению информации на карте, проведению идентификации объектов и др. Каталог может пополняться новыми объектами. Может расширяться и база источников информации. Картографический модуль, включенный в состав системы, позволяет работать с современной топографиче- ской картой, а также загружать исторические картографические документы.

Электронный каталог открывает новые возможности для исследователей – историков, краеведов, топонимистов, этнографов, архивистов и других специалистов, работающих с информацией, требующей территориальной привязки.

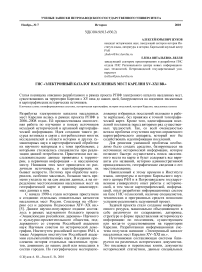

«Электронный каталог населенных мест Карелии XV–XXI вв.» является сложной многокомпонентной системой, включающей в себя информацию, различную по виду, структуре, датировкам, собранную из различных источников. Они различны по содержанию сведений, по составу населенных мест и по способу представления информации. Тем не менее авторы системы попытались сделать интерфейс пользователя по возможности удобным и понятным для всех, кто решит воспользоваться им в своей работе (рис. 1).

Основной принцип отбора документов для включения в состав электронного каталога - непрерывный временной охват. Временные разрывы между документами не превышают полусотни лет. Несмотря на большое разнообразие источников, данные могут быть импортированы в систему путем перевода их в унифицированные формы и выполнения операций по загрузке.

Рис. 1. Основной экран «Электронного каталога населенных мест Карелии XV–XXI вв.»

Учитывая неоднородный состав документальной базы, все данные были разделены на две группы. Первая группа – это сведения, необходимые для идентификации и локализации объектов. К ним относятся название населенного места на момент его переписи, его идентификационный номер, варианты названий, указанные в источнике, статус населенного пункта, сведения по административно-территориальному подчинению, сведения о географической привязке к местности. Эта информация является наиболее важной для идентификации населенного места в электронном каталоге, а также для локализации его на карте.

Другая группа – дополнительные сведения, отражающие историю развития населенного пункта. Это сведения о жителях, землях, крестьянских хозяйствах, ремеслах и др. Она служит только для получения дополнительных тематических сведений, составления исторической справки по населенному месту и для тематического анализа, в том числе и картографического. Основные принципы построения базы данных и процесс идентификации населенных мест в электронном каталоге описаны в статье Е. В. Лялля «Применение ГИС-технологий для пространственно-временной локализации населенных мест по различным источникам исторической информации. Топонимический материал в “Кодификаторе поселений Карелии”» [8].

Все источники исходной информации, загруженные в каталог, могут быть открыты для просмотра на экране. Основная информация представлена в виде таблицы. Дополнительную информацию можно просмотреть через окно свойств.

Работая с каталогом, выбирая из него объекты, пользователь может видеть на экране весь спектр информации, загруженной в базу данных и связанной с выбранным объектом. Он может видеть все источники, в которых объект упоминается, информацию о нем, которая имеется в этих источниках, а также где он размещается на карте.

Инструментальная часть интерфейса пользователя включает в себя команды меню и инструментальные кнопки, позволяющие выполнять все необходимые действия с информацией каталога. Пользователь может работать с информацией, уже загруженной в каталог, или загружать в него новые источники при наличии у него таковых. Записи новых источников могут связываться с объектами каталога, или в каталог могут добавляться новые объекты, что позволяет постоянно пополнять информацию каталога.

Одна из основных функций каталога – это фильтрация данных, позволяющая осуществлять отбор данных, удовлетворяющих определенному условию. Кроме выборки по определенному условию можно создать безусловную выборку, поместив объекты каталога в выборку «Избранное». Получение выборок позволяет ограничить список объектов каталога, исходя из задач, стоящих перед исследователем.

Разработанная система позволяет выводить на печать необходимую информацию. Это может быть список объектов выборки или всего каталога в целом или подробная историческая справка об объектах каталога. Эта функция будет полезна при подготовке материалов для издания или для экспедиционных исследований.

Основой для создания списочного состава населенных мест электронного каталога, а также источниками информации для разработки атрибутивной базы данных являются документы исторической статистики. В состав информационной системы вошли такие важнейшие источники массовых сведений, как писцовые книги 1563 года (с частичными сведениями предыдущей переписи 1496 года), 1581/82 года, 1584/85 года, 1615/16 - 1617/18 годов, 1628 - 1631 годов; переписные книги 1646/47 и 1678 годов; «ревизские сказки» (переписи-«ревизии») XVIII - XIX веков; списки населенных мест Олонецкой губернии 1873 и 1905 годов; церковные книги записей гражданского состояния; переписи населения (с конца XIX по начало XXI века); похозяйственные книги.

Кроме них материалами каталога стали сведения из Национального архива Карелии: «Список о числе крестьян, в окладе состоящих, с показанием перемен с 1838-го по 1842 годам о волостях и обществах по новому их разделению», «Список населенных мест Олонецкой губернии (Повенецкий уезд). 1847 г.», «По циркуляру министра Вн. Дел о доставлении сведений в Центральный стат. комитет относительно состава территории и населения сельского общества в Олонецкой губернии. 1884 г.» и другие документы.

Переписи и списки населенных мест за разные периоды времени содержат сведения различной структуры и информационного содержания. Так, например, в писцовой книге 1563 года поселения даны по территориям боярщин (бывших и существовавших к переписи вотчин новгородской и местной знати, новгородского архиепископа и монастырей). Причем вначале зафиксированы населенные и запустевшие деревни, которые существовали в перепись Ю. К. Сабурова 1496 года, затем – возникшие к переписи середины XVI века, и, наконец, к самому «письму» 1563 года. В свою очередь, данные боярщины распределены под владельческими рубриками: «оброчные» великого князя, архиепископа, монастырей, поместные, вотчины своеземцев. В результате даже по признаку владельческой принадлежности мы не имеем доверенного бумаге последовательного описания населенных мест. Лишь в пределах каждой боярщины можно угадать принцип занесения поселения в перепись: в соответствии с маршрутом писца. В последующих переписях дефиниция «боярщина» в целом исчезает, благодаря чему перечень поселений приобретает более стройный вид, но группирование по признаку владельческой принадлежности сохраняется. К тому же в XVII веке запустевшие деревни давались списком, отдельно от «живущих» поселений. И вплоть до XIX века мы не имеем последовательного списка населенных пунктов в пределах каждого из районов («погостов»). Впрочем, и далее перечисление поселений зачастую далеко от требований переписей населения XX века. Так, в списке населенных мест 1873 года населенные пункты перечислены в соответствии с их расположением по дорожным трактам, существовавшим на тот период. В этих списках объектами административного устройства являются уезды Олонецкой губернии и станы. Волостного деления в них не содержится. Списки 1905 года организованы в соответствии с административнотерриториальной принадлежностью и делением территории на уезды, волости и общества. Списки 1873 и 1905 годов являются наиболее массовыми и подробными. Они содержат статистические данные по численности и составу населения, сельскому хозяйству, образованию, церковным учреждениям, промышленным и ремесленным организациям и другие сведения, дающие представление о статусе и значении населенного места.

По структуре и форме представления информации документы также отличаются друг от друга. Так, документы, созданные на основе материалов различных переписей и содержащие наиболее полный состав населенных мест, обычно представлены в уже структурированном табличном виде. Другие документальные источники (такие, как писцовые книги) содержат подробное многолетнее описание населенных мест, земель, жителей в форме текста. Такие документы требуют дополнительного исследования и разработки на их основе самостоятельной структуры. К третьему типу документов относятся материалы специальных тематических обследований, например «Материалы обследований кустарных промыслов 1905 г.» и «Списки торговых заведений 1900 г.». Они не содержат полного состава населенных мест исследуемой территории, но дают дополнительную информацию о населенных местах, вошедших в состав этих документов. Такая разнородность документов потребовала от авторов разработки технологии первичной обработки данных и подготовки их к загрузке в систему. Этому был посвящен доклад А. Ю. Жукова и Е. В. Лялля «Геоинформацион-ная модель поселенческой структуры территории Карелии на материалах писцовых книг и других массовых источников XV–XX вв.» на XV Всероссийской научной конференции «Писцовые книги и другие массовые источники XVI– XX веков», проводимой Федеральным архивным агентством и Российским государственным архивом древних актов [3].

Один из наиболее важных процессов при работе с историческими документами – идентификация населенных мест, которые в них упоминаются. От качества идентификации зависит достоверность информации, заложенной в базу данных электронного каталога.

Идентификация населенных мест по историческим документам сводится к установлению связей между объектами электронного каталога и записями источников исходной информации и выполняется на основании сведений, содержащихся в источнике. Пространственная локализация населенных мест осуществлялась по современным топографическим картам территории Карелии и историческим картографическим документам XVIII–XX веков. Кроме того, в процессе идентификации и пространственной локализации объектов электронного каталога использовалась и информационная система «Топонимия Карелии», разработанная в рамках проекта РГНФ № 05-04-12420в (руководитель – И. И. Муллонен) и содержащая электронную картотеку топонимов Карелии и электронную карту, на которой топонимы автоматически привязываются к местности.

Процесс идентификации населенных мест, входящих в состав исходных источников информации, не всегда однозначен. Довольно часто встречаются повторяющиеся названия, например «Алексинская» или «Андреевская». «Алексинская» встречается в списках 1873 года дважды, название «Андреевская» зафиксировано 8 раз. В таких случаях одного названия населенного места для его идентификации бывает недостаточно, поэтому приходится обращаться к уточняющим сведениям по административнотерриториальной принадлежности поселений или близлежащим географическим объектам.

Связывание объектов дает возможность получить сведения по выбранному объекту каталога, имеющиеся во всех источниках исходной информации, загруженных в базу данных. Неоднородность информации, содержащейся в источниках, дает возможность получить дополнительные сведения об особенностях населенного места и его истории.

Для упрощения операций поиска и отбора данных в системе предусмотрена функция фильтрации данных. Можно задавать фильтр в одну или несколько строк, добавляя необходимые условия выбора. Кроме того, можно ограничить выборку, задав условие отображения только связанных объектов или только несвязанных объектов источника.

Система включает в себя геоинформацион-ный модуль, который позволяет на карте Европейской части России автоматически определить местоположение населенного места, выбранного из каталога. В то же время по объекту, выбранному на карте, однозначно определяется объект электронного каталога. Процессы подготовки картографических материалов для включения в состав каталога и отработки технологических моментов работы с ними описаны в статье Е. В. Лялля [9]. Базовой картой разработанной ГИС является цифровая карта Карелии масштаба 1:1000000. Дополнительно к этой карте разрабо- тан слой поселений, на котором размещаются поселения, входящие в состав каталога, и слой уездных и волостных границ Олонецкой губернии и Кемского уезда Архангельской губернии. Кроме векторных карт в системе используются и растровые изображения исторических картографических документов. Основным из них является «Специальная карта Европейской части России конца XIX века» масштаба 10 верст в 1 английском дюйме.

Процесс пространственной локализации населенного пункта сводится к определению местоположения населенного места на географической карте. Эта операция выполняется благодаря картографическому слою электронного каталога, содержащему все населенные пункты, местоположение которых было определено.

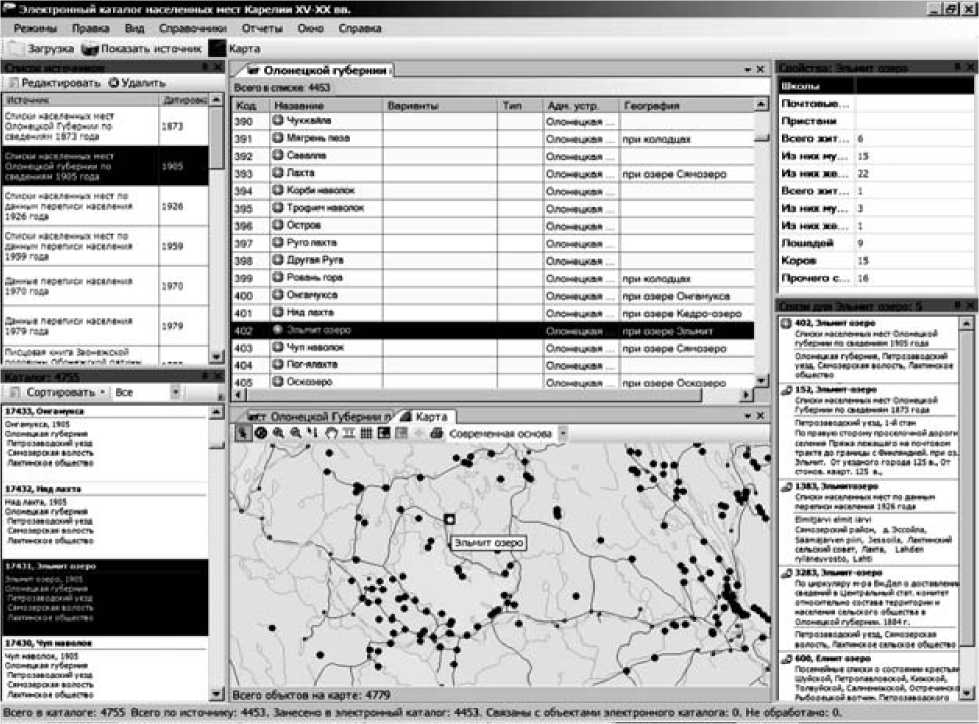

Используемые картографические источники позволили создать карту волостного деления Олонецкой губернии на начало XX века (рис. 2). Эта карта вошла в состав 2-го тома энциклопедии «Карелия» [6].

Исходя из потребностей пользователя, на карту можно добавлять административные границы современной Карелии или границы Олонецкой губернии по состоянию на 1905 год. Карта снабжена набором инструментов. Они находятся на инструментальной панели, располо- женной в верхней части окна карты. Это увеличивающая и уменьшающая лупа, линейка для измерения расстояний, инструменты выбора объектов на карте, инструмент для получения информации об объектах карты, ладошка для перемещения карты в окне. Эти инструменты позволяют сделать работу пользователя с картой комфортной: удобно сфокусировать изображение в окне карты, оптимально настроить ее масштаб, сориентироваться по расстояниям в окне карты, получить информацию не только об объекте электронного каталога, но и о любом объекте карты, находящемся рядом с ним.

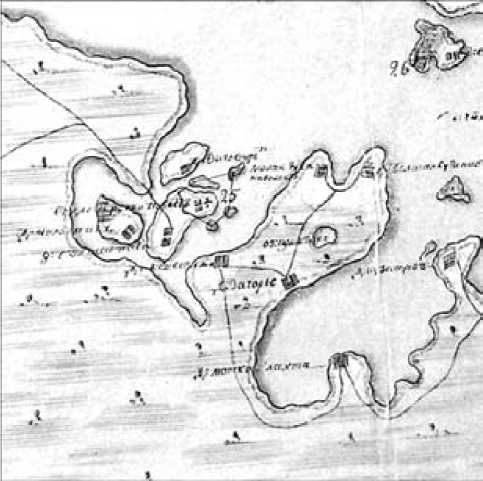

Геоинформационный модуль позволяет картографировать новые объекты, добавляемые в каталог, местоположение которых определено. Для операции картографирования существенную помощь оказывают старые картографические документы. Это «Специальная карта Европейской части России конца XIX века», «Планы генерального межевания Олонецкой губернии» конца XVIII века и другие источники. Местоположение большинства объектов, занесенных в электронный каталог, было определено именно по этим картам. Листы карты 10-верстки (как ее часто называют) покрывают практически всю территорию Карелии. Они могут быть загружены на электронную карту.

Рис. 2. Волостное деление Олонецкой губернии в 1905 году

У пользователя системы есть возможность оформления и управления картографическим изображением. Он может на каждом слое задать свои параметры настройки, выбрать стиль оформления объектов, подписать их. Пользователь может сделать слой карты видимым или невидимым, доступным или недоступным, изменяемым или неизменяемым. Подготовленную карту можно напечатать.

Возможности электронного каталога позволяют исследовать закономерности формирования поселенческой структуры территории, а также проследить историю населенного места за период, охватывающий несколько веков. Такое исследование помогает выявить закономерности развития поселенческой структуры территории, а также проследить пути миграции населения и освоения земель Карелии. Процесс идентификации оказался наиболее сложным для средневековой поселенческой структуры по сравнению с той, что существовала в наиболее развитом виде в XIX – первой половине XX века. Сама по себе данная работа носит исследовательский характер и может быть решена только в ходе специальных научных изысканий, которые опираются не только на представляемый ныне каталог, но и на всю совокупность сохранившихся исторических сведений. Тем не менее отправной точкой являются массовые сведения, введенные именно в геоинформационную систему каталога.

Выявление искомых закономерностей в развитии поселенческой структуры Карелии было проведено с помощью тщательного изучения трех показательных для Олонецкой губернии территорий – Сямозерской волости, Водлозер-ского погоста и окрестностей Петрозаводска.

Первый район - это территория бывшей Сямозерской волости Олонецкого погоста, которая занимала административное порубежье Заонежских погостов Новгородского уезда и погостов и волостей Корельского уезда, а в XVII веке она же являлась приграничной волостью Олонецкого уезда России и Кексгольмско-го лена Швеции. Затем в XVIII - начале XX века волость под названием Салмеженской вновь стала разграничивать административные границы Олонецкой губернии и Великого княжества Финляндского, а в 1918–1940 годах оказалась российской волостью на границе с Финляндской Республикой. Наконец, со второй половины XX века старинная волость вернулась к положению территории на административной границе Пряжинского и Суоярвского районов Карелии, то есть потеряла приграничный статус и, кроме того, лишилась своего единства, будучи поделенной между этими районами. На обширной территории средневековой Сямозер-ской волости нам удалось идентифицировать 99 поселений, существовавших в XV - XVII веках и ставших основой для последующего развития поселенческой структуры. Результаты этих исследований опубликованы в монографии «Сямозерье: история, быт, культура» в главе «Сямозерье в XIV - XVII вв.» [2].

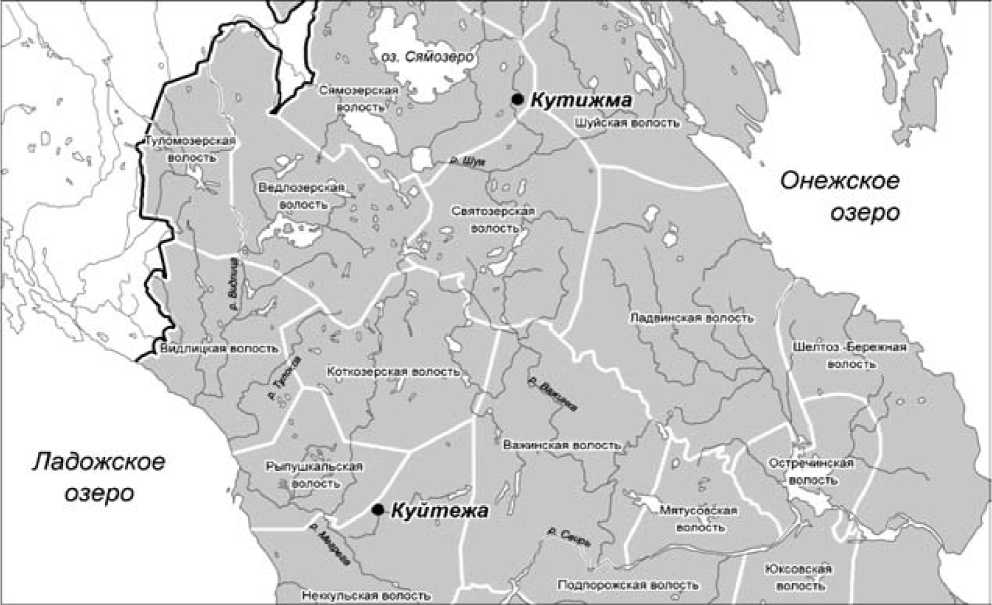

Рис. 3. Карта-схема Куйтежа – Кутижма

Рис. 4. Фрагмент карты Генерального межевания земель 1792 года территории Водлозера

Наблюдения за эволюцией поселенческой структуры в целом и судьбой каждого из сямозер-ских селений в отдельности, а также обнаруженные долговременные общинно-хозяйственные и приходские отношения позволили нам прийти к выводам о конкретных путях и этапах заселения волости в Средние века и в начале Нового времени, о поддержании переселенцами этнических связей с местами проживания своих предков, и одновременно – о зарождении в Сямозерье и на более южной Олонецкой равнине этнической группы карелов-ливвиков, объединившей старожилов-вепсов и карелов, мигрировавших сюда из Корельского уезда (в XVII веке - он же Кекс-гольмский лен). Пример продолжавшихся связей сямозерцев с вепсской прародиной изложен в статье [3]. Работа над данными темами потребовала от нас обращения не только к писцовым материалам по Сямозерью, но и к содержащимся в каталоге сведениям по Олонецкому району, а конкретнее – по прилегающим к руслам рек Мегрега, Видлица и Тулокса территориям (рис. 3). Приходская структура сямозерцев и их ближайших соседей поддерживала как старинные отношения этнического родства и хозяйственно-общинной близости, так и миграционные потоки, позволяя переселявшимся карелам интегрироваться в старинные сямозерские общины.

Второй важный район, который подвергся столь же тщательному обследованию, находится на самом востоке Карелии, на ее границе с архангельским Каргопольем. В древности это Во-длозерский погост, который с конца 1560-х годов и по 1802 год был разделен между Заонежскими погостами Новгородского (а с 1649 года - Олонецкого) уезда и Каргопольским уездом. С 1802 по 1920 год бывший Водлозерский погост вновь был объединен в составе Пудожского уезда Олонецкой губернии; на Водлозере складывалась этнолокальная группа русских-водлозеров. Ранее, в новгородское Средневековье, район имел важное коммуникационное значение как путь новгородцев в свои двинские владения через знаменитый Кенский волок, которым, собственно, и ограничивалось с востока первоначально единое Водлозерье. Наконец, с 1920 года земли бывшего Кенского волока вошли в архангельский Каргопольский район, а большая часть бывшего Водлозерского погоста (широкое побережье оз. Водлозера) осталась в составе Пудожского района Карелии. Теме Водлозерья был посвящен доклад А. Ю. Жукова [1].

Обращаясь к материалам каталога по Водло-зерью, мы прежде всего хотели проиллюстрировать один из выводов историографии о логике взятия в опричнину отдельных северных черносошных районов (уездов, погостов, волостей и даже их частей). Отечественная историография стоит на выводе о выгодности контроля важных коммуникационных районов для опричной казны. Как пример обычно приводится опричное разделение Водлозерья, а именно отписание в опричнину Кенского волока. Но в ходе исследования мы пришли к неожиданному выводу: сам волок остался в Земщине, а в опричный удел был взят совсем другой маршрут - «контрабандный» (то есть беспошлинный) путь, проторенный богатым Кирилло-Белозерским монастырем к Белому морю. В Водлозерье он шел по восточному берегу озера и далее по р. Илекса, выходя на кряж Ветряный пояс, откуда реки (Нюхча и др.) текли уже к Белому морю. На Илексе встала опричная таможня, а водлозер-ские крестьяне, жившие по восточному побережью Водлозера, оказались в Опричнине. Кстати, первоначально опричный статус привел к быстрому росту населения восточного Водлозерья.

Другой важный вывод, к которому мы пришли, касался собственно поселенческой структуры Большого Водлозерья. Примерно с середины и во второй половине XVII века его несколько десятков деревень исчезли, но одновременно появились большие селения, которые благополучно дожили до XX века. На Севере, в том числе на Водлозере, из-за погодно-климатических условий сравнительно мало мест, где можно успешно вести сельское хозяйство (а районы постоянного продуктивного выращивания зерна практически отсутствовали вовсе). Выживать помогали промыслы, главным образом рыболовный. Материалы каталога показывают, что первоначальные водлозерские деревни возникали не повсюду в погосте, а концентрировались лишь в отдельных местах на берегу озера, а новые большие селения были из числа именно этих деревень (рис. 4). Они издревле стояли в данных микрорайонах, но не запустели, в отличие от большинства других мелких деревенек, находившихся поблизости. Иными словами, «новые»

деревни были укрупненными старыми деревнями, в которые съезжались окрестные крестьяне, по каким-то причинам забрасывавшие свои старые соседние поселения. При этом немногие паханые угодья в каждом из микрорайонов продолжали обрабатываться. Такой процесс был характерен для Центральной России XVII века и связан с аналогичным укрупнением поместных и вотчинных деревень, когда помещики и монастыри предписывали своим крестьянам съезжаться в избранные деревни.

На Водлозере же ни поместного, ни крупного монастырского землевладения не имелось (Кирилло-Белозерский монастырь лишь пользовался трассой, но не владел водлозерскими землями и деревнями, а местные пустыни Юрьевогорская и Рагнозерская были «безвотчинными»). Следовательно, имелась другая, общая для всех причина укрупнения деревень. Можно предположить, что это создание всероссийского рынка, для функционирования которого были необходимы не только рынки сбыта и коммуникации, но и большая концентрация производителей. Конкретно на Водлозере речь шла о товарном путинном рыболовном промысле, для развития которого требовалось действовать сообща, большими коллективами ловцов. Наличие таких артелей обеспечивала новая структура укрупненных поселений как в западном, так и в восточном (бывшем опричном) Водлозерье. По исследованным писцовым материалам, в том числе содержащимся в нашей геоинформационной системе, она сложилась как раз к середине -второй половине XVII века.

Третьим важным районом, обследованным нами при помощи геоинформационной системы и писцовых материалов каталога, является район г. Петрозаводска и его окрестностей - земли бывшего Шуйского погоста Великого Новгорода. Этот погост занимал центральную часть Обонежской Карелии. Потребность в его детальном описании возникла в ходе работы над монографией «История Петрозаводска: власть и горожане» [5], которая создавалась в рамках большого совместного проекта историков Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН и Петрозаводского государственного университета по программе Отделения историко-филологических наук РАН «Власть и общество в истории». Задача заключалась не только в том, чтобы кратко описать историю петрозаводских мест от возникновения на безлюдных берегах р. Лососинки Петровского завода и поселения в 1703 году до города, ставшего крупнейшим в Карелии. В исследовании нам потребовалось ответить на важный проблемный вопрос: почему завод и поселение возникли уже в ходе Северной войны именно в данном районе? По логике вещей, крупнейшее в России пушечно-оружейное предприятие, каким сразу стал Петровский завод, нужно возводить в обжитом месте, в котором уже имеется развитая производственная инфраструктура. В самой Карелии было такое место в 50–60 верстах к северу, на Заонежском полуострове: там успешно действовали 5 железоделательных заводов, выпускавших военную продукцию для действующей армии. У будущего Петрозаводска не имелось крупных месторождений железной руды (ее везли с Толвуи, то есть с того же Заонежского полуострова, и из-под Андомы на южном берегу Онежского озера); к заводским работам было приписано почти все население Олонецкого уезда. Иными словами, необходимо было объяснить «нелогичность» решения Петра I создать предприятия в самый разгар Северной войны на безлюдных берегах р. Лососинки, не имевшей, как казалось ранее, основ фабрично-заводской инфраструктуры. Именно писцовые материалы каталога позволили нам решить поставленную проблему, которой посвящена глава «Шуйский погост: предыстория Петрозаводска» в упомянутой выше монографии о непростых взаимоотношениях власти и общества на примере истории города [1].

Оказалось, что издревле ближайшие окрестности будущего города были привлекательны для крестьян. По р. Шуя вплоть до ее устья (река впадает в Петрозаводскую губу Онежского озера, тогда - в Салмилахту) стояли деревни Виданской волости Шуйского погоста. Вдоль же онежского берега от Кондопоги до Деревянного, в том числе в устье и низовьях Шуи, находились и деревни Кондопожской волости того же погоста. Таким образом, район будущего города находился как бы в перекрестье поселенческих и хозяйственных интересов двух главных общин погоста, именно здесь их деревни и хозяйственные угодья располагались чересполосно. Более того, со времен Великого Новгорода данный район облюбовала и знать Великого Новгорода, монастыри и местные своеземцы, создав здесь в XIV - XV веках густую сеть вотчин на основе сложившегося общиннородового деления вепсских первопоселенцев и подселявшихся к ним русских.

Данный этнический аспект также раскрывается при изучении сведений каталога. Наименования деревень и других географических объектов не оставались неизменными. Со временем они видоизменяли форму звучания и написания, причем не произвольно, а в строгом соответствии с этнической принадлежностью населения, проживавшего в деревнях и владевшего местными угодьями. Анализируя с помощью ГИС топонимию, удалось выявить этапы заселения Западного Прионежья вепсами, русскими и, наконец, карелами с XIII по XVII век, то есть задолго до строительства завода и поселения при нем. Для нас особенно ценным материалом стала архаичная уже в XVI веке номенклатура и форма древнейших названий, зафиксировавшая следы первоначального вепсского заселения района и первых новгородских поселенцев в XIII-XIV веках.

Третий аспект предыстории города связан с транспортной инфраструктурой. Оказалось, что именно район в устье Шуи со времен Великого Новгорода являлся главным коммуникационным центром всей Обонежской Карелии, куда сходились важнейшие пути – как водные, так и сухопутные. Также имелись выходы в центральные области страны, главным образом к Новгороду и в Южное Приладожье, то есть как раз те маршруты, которые прямо вели к основному театру боевых действий у Финского залива и в Прибалтике на первом этапе войны.

И наконец, выявленный с помощью писцовых материалов каталога этнический аспект имел своим следствием важнейшее обстоятельство: приходившие особенно интенсивно в XVII веке в Западное Прионежье приграничные при-ладожские карелы являлись носителями железоделательного промысла, в том числе кустарного производства огнестрельного оружия. В Карелии Шуйский погост стал одним из главных районов развитого сельского железоделательного промысла (так называемая сельская «рассеянная мануфактура»). Изделия шуйских кузнецов через скупщиков большими партиями поступали в систему складывавшегося как раз в данное время всероссийского рынка. Поэтому Петр I и выбрал главный коммуникационный район Карелии, имевший развитое сельское хозяйство и готовые кадры кузнецов, в качестве места для строительства крупнейшего в России пушечнооружейного завода.

Таковы конкретные выводы, которые мы получили в ходе исследований, выполненных при помощи «Электронного каталога населенных мест Карелии».

Анализируя опыт применения Электронного каталога для проведения исследований, описанных выше, можно сказать, что работа над его созданием позволила выявить и включить в научную работу многочисленные источники исторической информации, до настоящего времени неиспользуемые и неопубликованные. Интеграция сведений по многочисленным историческим источникам в единой системе, несмотря на различие в содержании, структуре и форме представления информации, позволяет быстро получить подробную историческую справку о населенном месте, определить его местоположение, получить список источников, в которых оно упоминается.

Разработанный совместными усилиями историков и специалистов в области информационных технологий Электронный каталог населенных мест дает ученым гуманитарных направлений новый мощный инструмент и позволяет перевести процесс их исследований на новый качественный уровень.

Список литературы ГИС «Электронный каталог населенных мест Карелии XV-XXI вв»

- Жуков А. Ю. Водлозерский погост Новгородского и Олонецкого уездов: XVI -первая треть XVIII вв.//Сельская Россия: прошлое и настоящее: Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции (Республика Карелия, Водлозерский национальный парк, 4-9 августа 2008 г.). М.: Энциклопедия российских деревень, 2008. C. 347-377.

- Жуков А. Ю. Сямозерье в XIV-XVII веках//История и культура Сямозерья/Отв. ред. В. П. Орфинский. Петрозаводск, 2008. С. 41-106.

- Жуков А. Ю., Лялля Е. В. Геоинформационная модель поселенческой структуры территории Карелии на материалах писцовых книг и других массовых источников XV-XX вв.//Материалы XV Всероссийской научной конференции «Писцовые книги и другие массовые источники XVI-XX веков»/Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив древних актов. Археографическая комиссия РАН, Северное отделение археографической комиссии. М.: Древлехранилище, 2008. C. 131-137.

- История Петрозаводска: власть и горожане. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, Институт языка, литера-туры и истории, 2008.

- История сел и деревень Подмосковья XIV-XX вв./Отв. ред. К. А. Аверьянов. М., 1992-1993. Вып. 1-3.

- Карелия: Энциклопедия. Т. 2. Петрозаводск: Издательский дом «ПетроПресс», 2009. С. 312-313.

- Лялля Е. В. ГИС «Электронный каталог населенных мест на Европейском Севере России XV-XX вв.» [Электронный документ]//Журнал отчетов и публикаций ИЛЛМИК (ISSN 1819-9399). 2006 г. http://illmik.onego.ru/news/New_Results/D70335D1-E2EC-47D1-91EF-C8905A9405C2.html.

- Лялля Е. В. Применение ГИС-технологий для пространственно-временной локализации населенных мест по различным источникам исторической информации. Топонимический материал в «Кодификаторе поселений Карелии»//Материалы симпозиума «Финно-угорская ономастика в ареальном аспекте»/ИЯЛИ КНЦ РАН. Петрозаводск, 2007. С. 155-161.

- Лялля Е. В. Применение технологий геоинформационных систем для работы с историческими картографическими произведениями»//Сборник статей по материалам Всероссийской заочной научной конференции «Проблемы исторической демографии и исторической географии»/Отв. ред. Ю. А. Поляков fW› ьW. М.; Н. Новгород: НООНО «Кабинет методов краеведческой работы и развития Нижегородской агломерации», 2008. С. 137-143.