ГИС-моделирование пахотных угодий эпохи раннего средневековья у алан Кисловодской котловины

Автор: Коробов Д.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы пятого круглого стола "Археология и геоинформатика" (Москва, 14-15 апреля 2010 г.)

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено ГИС-моделирование сельскохозяйственных холдингов, в которых сосредоточено около 156 укрепленных и неукрепленных поселений Кисловодской впадины. Исследование включает моделирование территорий потенциальных экономических зон и площадей вспашки для каждого поселения. Предполагается, что в 5-8 вв. АД сравнительно даже районы (склоны не более 10 °) на расстоянии 1 км вокруг площадки были наиболее ценными для сельского хозяйства. Остальная экономическая область, смоделированная с помощью тесселяции Тиссена, могла бы использоваться для пастбищ и сенокоса. Перестройки были проверены во время комбинированных полевых исследований вокруг некоторых укрепленных поселений. Компьютерное моделирование потенциальных экономических территорий определяет площадь предполагаемых пахотных и пастбищных хозяйств и оценивает количество поселенцев и их скот. Выдвигается тезис о малом измерении отчества общества раннего средневековья Аланы, подтверждается самодостаточность их экономики.

Геоинформационные системы, пространственный анализ, система расселения, северный кавказ, аланская культура, поселения кисловодской котловины

Короткий адрес: https://sciup.org/14328453

IDR: 14328453

Текст научной статьи ГИС-моделирование пахотных угодий эпохи раннего средневековья у алан Кисловодской котловины

Изучение системы расселения людей в древности и средневековье является одним из приоритетных направлений в археологии на протяжении всей истории ее развития. В последние десятилетия ведущиеся в этом направлении работы объединены в рамках так называемой «ландшафтной археологии» (landscape archaeology), исследующей взаимодействие человека и его природного окружения. Мощным инструментом, стимулирующим повсеместное развитие ландшафтной археологии, стало применение географо-информационных систем (ГИС), которые начиная с середины 1980-х гг. все активнее используются археологами.

Одна из основных задач данной работы заключается в адаптации и использовании методов ГИС, применяемых в рамках ландшафтной археологии. Пространственный ГИС-анализ позволяет по-новому взглянуть на изучаемые археологические памятники и смоделировать их хозяйственную округу (см., напр.: Коробов, 2008). Основой подобного моделирования служит комплексное использование возможностей ГИС, данных дистанционного зондирования (прежде всего аэрофотосъемки), археологических полевых работ, данных палеопочвоведения, остеологического анализа костей животных, изучение макроботани- ческих остатков, обнаруженных после флотации культурного слоя укрепленных поселений, результатов геофизического обследования археологических памятников и т. д. Эти важные этапы исследования жизнедеятельности аланского населения, осуществляемого автором в сотрудничестве с соответствующими специалистами, остаются за рамками настоящей публикации.

Моделирование сельскохозяйственных угодий вокруг аланских поселений Кисловодской котловины осуществлялось на основе археолого-географической информационной системы (АГИС) «Кисловодск», созданной в Институте археологии РАН под руководством Г. Е. Афанасьева ( Афанасьев и др. , 2004. С. 60–62). Она выполнена с применением лицензионных пакетов ГИС-программ ArcView 3.1 и ArcGIS 8.3, снабженных специальными модулями («расширениями») пространственного (Spatial Analyst), геостатистического (Geostatistical Analyst) и трехмерного (3D Analyst) анализа.

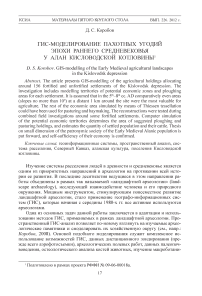

Для осуществления компьютерного моделирования сельскохозяйственных угодий – пахотных и пастбищно-сенокосных земель – за анализируемую единицу приняты так называемые основные места обитания аланского населения эпохи раннего средневековья. Они были выделены в процессе предыдущих исследований ( Коробов , 2008) и включают в себя 111 укрепленных и 26 неукрепленных поселений V–VIII вв. н. э., выявленных и зафиксированных в ходе археологических разведок. К имеющейся информации добавляются еще 19 крепостей предположительно того же времени, обнаруженных в долине рек Подкумок, Эшкакон и Кич-Малка при работе с аэрофотосъемкой. Сведения о них будут проверены в ходе ближайших полевых работ. Таким образом, при моделировании хозяйственных зон вокруг мест обитания аланского населения использовалась информация о 156 укрепленных и неукрепленных поселениях Кисловодской котловины (рис. 1, 1 ).

Автором применялись две основные процедуры: моделирование потенциальных сельскохозяйственных угодий с помощью Site catchment analysis и моделирование потенциальной экономической зоны вокруг поселения с помощью построения полигонов Тиссена . Первая из них позволяет моделировать потенциальную экономическую зону вокруг древних поселений. В настоящем исследовании анализируются основные параметры экономик населения, занимающегося земледелием и оседлым скотоводством. В качестве радиуса расположения потенциальных пахотных угодий принимается расстояние в 1 км от поселения, пастбищных – в 5 км. Подобное ограничение сельскохозяйственной активности людей вокруг постоянного места обитания радиусом в 5 км соответствует временному лимиту в 1 час пути по непересеченной местности. Оно было продемонстрировано на широком этнологическом материале и послужило основой для дальнейшего моделирования зон экономической активности представителей разнообразных археологических культур ( Higgs , 1977. Р. 163, 164; Jarman, Bay-Petersen , 1977. Р. 177, 178; Early European Agriculture, 1982. Р. 30, 32).

Точечные распределения могут также характеризоваться с помощью полигонов Тиссена (Thiessen polygons), называемых также диаграммами Дирихле (Dirichletdiagrams) и диаграммами Вороного (Voronoi diagrams). Операция по созданию полигонов Тиссена представляет собой построение многоугольников вокруг точечных объектов ( Wheatley, Gillings , 2002. Р. 149–151). Эту область при

Рис. 1. Использование масок по границам основных речных каньонов для анализа потенциальных экономических зон поселений эпохи раннего средневековья (1). Результат моделирования потенциальных экономических зон вокруг поселений Кисловодской котловины эпохи раннего средневековья с помощью полигонов Тиссена (2) а – поселение; б – укрепление анализе археологического материала можно рассматривать в качестве потенциальной экономической зоны вокруг поселения (Афанасьев и др., 2004. С. 67, 68). Для преодоления некоторых ограничений этой процедуры (подробнее см.: Ruggles, Church, 1996. Р. 147–173) использовались «маски» деления территории по границам течения основных рек, являющихся естественными границами внутри котловины, а зоны ответственности вокруг основных мест проживания ограничивались радиусом в 5 км (Коробов, 2008).

Рассмотрев особенности используемых данных и методических приемов, можно приступить к ГИС-моделированию потенциальной экономической зоны вокруг поселений аланского населения Кисловодской котловины с учетом ее разного хозяйственного использования. В пользу последнего говорит комплексность хозяйства рассматриваемого населения, состоящего, по-видимому, в равных пропорциях из земледельческого и скотоводческого укладов, что установлено в ходе полевого обследования серии укрепленных поселений. Очевидно, что подобный тип хозяйствования являлся ведущим в горной зоне Северного Кавказа и сохранялся практически до конца XIX в., когда в результате политических и экономических преобразований Нового времени осуществился отход горских народов от занятия земледелием в пользу отгонного скотоводства ( Асиятилов , 1966. С. 347; Османов , 1990. С. 226).

Первоначально были построены потенциальные экономические зоны в виде полигонов Тиссена вокруг укрепленных и неукрепленных поселений, используемых в анализе, внутри полигональных слоев-«масок». Всего использовалось семь подобных «масок», соответствующих семи микрорегионам Кисловодской котловины с естественными границами по каньонам основных рек – Подкум-ка, Эшкакона, Аликоновки, Березовой, Кабардинки, Кич-Малки и Карсунки (рис. 1, 1 ). В качестве ограничительного расстояния для полигонов Тиссена использовался радиус в 5 км как зона, наиболее благоприятная для занятий земледелием и оседлым скотоводством (рис. 1, 2 ).

Следующим шагом стало моделирование потенциальных пахотных угодий для каждого поселения. Для выделения данных территорий использовались два основных критерия: расстояние от поселения и степень крутизны рельефа. Эти факторы являются главными для определения ценности земельного участка по данным кавказской этнографии. Наибольшей ценностью обладают ровные участки пригодной для обработки земли с хорошими почвами, расположенные поблизости от селения ( Кантария , 1989. С. 56, 57, 67).

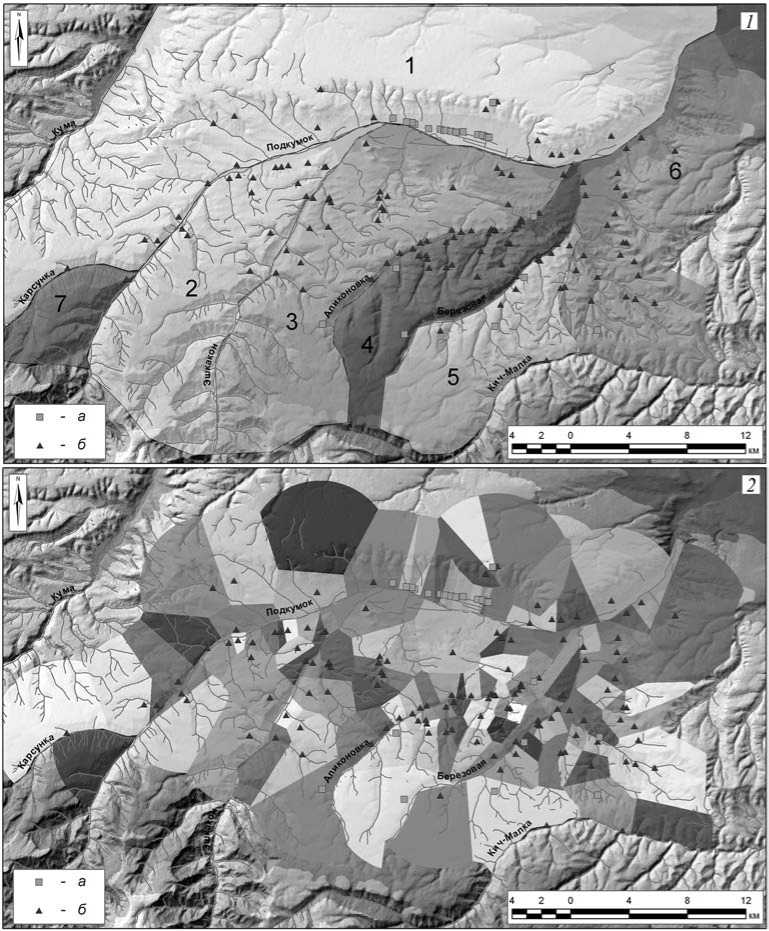

Исходя из упомянутых выше палеоэкономических реконструкций хозяйственной зоны оседлых земледельцев ( Higgs , 1977. Р. 163, 164; Jarman, Bay-Petersen , 1977. Р. 177; Early European Agriculture, 1982. Р. 30, 32), принимается максимальное расстояние в 1 км от поселения как наиболее вероятный радиус расположения пахотных угодий. Построенные радиальные зоны в 1 км вокруг поселений ограничивались внутренними барьерами – каньонами крупных рек – для получения более адекватной картины расположения пахотных участков (рис. 2, 1 ). Однако внутри каждой такой зоны могут находиться весьма разные по степени крутизны поверхности ландшафты. Проведенные палео-почвенные исследования потенциальных земледельческих зон вокруг укреплений эпохи раннего средневековья продемонстрировали, что наиболее веро-

Рис. 2. Результат вычисления расстояния в 1 км от поселений для моделирования зоны расположения пахотных угодий ( 1 ). Результат анализа уклона (Slope) Кисловодской котловины, проведенный с помощью модуля 3D Analyst ( 2 )

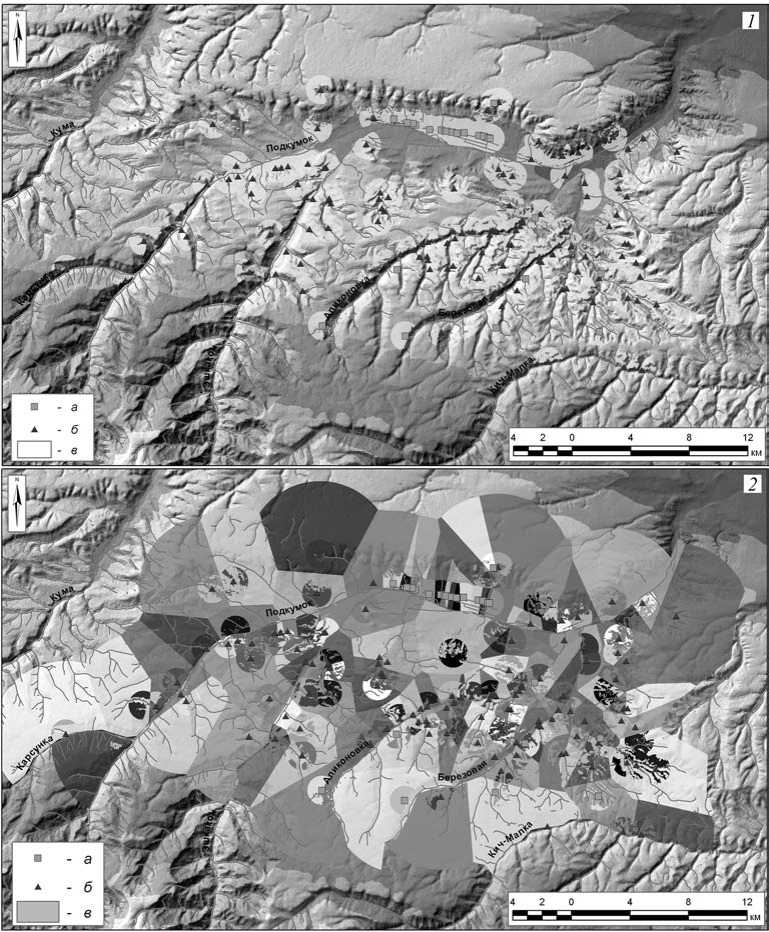

а – поселение; б – укрепление ятные участки аланского земледелия следует искать на ровных поверхностях с уклоном не более 10º. На основании этого предположения корректировались результаты моделирования. Для этого проводился анализ крутизны склонов по цифровой модели рельефа Кисловодской котловины, осуществлявшийся с помощью процедуры Slope модуля 3D Analyst. Результатом выполнения этой процедуры является карта с аналитическим растром, каждая ячейка которой (размерами 10 × 10 м) содержит информацию о степени крутизны рельефа от 0 до 90º (рис. 2, 2). Далее с помощью инструментов программы был выделен класс рельефа, уклон которого лежит в интервале от 0 до 10º. Полученный аналитический слой был умножен на слой с построенными радиальными зонами в 1 км вокруг поселений котловины. В результате был получен новый аналитический слой, в котором выделяются участки рельефа с крутизной менее 10º, лежащие на расстоянии 1 км от поселения (рис. 3, 1).

Далее с помощью процедуры умножения растровых слоев с построенными полигонами Тиссена на полученные слои с отображением потенциальных пахотных угодий, лежащих в радиусе 1 км от поселений, мы получаем карты вероятных пахотных угодий каждого поселения, лежащих в пределах выделенных хозяйственных территорий (рис. 3, 2 ). Количество ячеек размерами 10 × 10 м, отнесенных к каждому поселению, позволяет оценить размеры потенциальных пахотных земель для каждого из них. Можно предположить, что остальная территория, относящаяся к поселению, использовалась под выпасы и сенокосы, что находит подтверждение в кавказской этнографии. Горцами под выпасы, как правило, использовалась территория, не занятая пашнями, на небольшом расстоянии от поселения ( Калоев , 1993. С. 68, 69, 104, 105). Сенокосы старались располагать ближе в связи со сложностями транспортировки сена ( Шаманов , 1972. С. 73). Однако известно, что горцами выкашивались самые неудобные склоны и сено доставлялось из весьма труднодоступных мест ( Калоев , 1993. С. 112, 113), поэтому обобщенный анализ всей территории хозяйственной зоны, потенциально не используемой для земледелия, в качестве пастбищ и сенокосов представляется оправданным. Этому имеются аналогии в системах хозяйствования рассматриваемого времени, упоминаемые в зарубежных исследованиях. В частности, в Северной Европе с III–IV вв. утверждается система землепользования с разделением территорий на внутренние (ближние к поселению) и внешние (дальние) поля, первые из которых используются в качестве пашен, а вторые – как пастбища и сенокосы ( Hedeager , 1992. Р. 205; Thurston , 2001. Р. 98; Fowler , 2002. Р. 217).

Таким образом, в результате моделирования мы имеем потенциальные хозяйственные зоны, расположенные вокруг каждого поселения, внутри которых выделяются пахотные и пастбищно-сенокосные угодья. Какому количеству населения могут соответствовать рассчитанные площади пахотных земель? Согласно мнению швейцарской исследовательницы Р. Эберсбах, количество пахотных угодий на душу населения при разных системах хозяйствования варьирует от 0,1 до 0,5 га. Наименьшие пахотные угодья наблюдаются при наиболее интенсивных системах земледелия, устроенных в сложных ландшафтных условиях, например в горах, где применяется искусственное террасирование и орошение. В подобных условиях на человека приходится около 0,15 га пахотных земель. Максимальное их количество наблюдается в так называемых

Рис. 3. Результаты умножения растровых слоев с расстоянием в 1 км от поселения и минимальным уклоном рельефа ( 1 )

а – поселение; б – укрепление; в – склоны крутизной до 10 град.

Результаты умножения растровых слоев с потенциальными пахотными угодьями, лежащими на расстоянии 1 км от поселений, на слои с выделенными хозяйственными территориями этих поселений (полигонами Тиссена) ( 2 )

а – поселение; б – укрепление; в – потенциальные пахотные угодья

«открытых» системах, имеющих практически неограниченные пространства для сельскохозяйственного освоения. Очевидно, наиболее адекватной рассматриваемым материалам будет так называемая «закрытая» система, представляющая собой небольшие поселения хуторского типа с ограниченными ресурсами, расположенными в непосредственной близости к месту проживания. Для таких систем рассчитанная площадь пахотных угодий на душу населения составляет около 0,39 га ( Ebersbach , 2007. S. 43–46).

Эти данные в целом соотносятся с материалами кавказской этнографии. Так, по сведениям конца XIX в., на одну взрослую душу мужского пола на равнине приходилось разное количество земли у разных народов: по 21 десятине у казаков, 8,37 дес. у кабардинцев и 5,2 дес. у плоскостных осетин. В горах население испытывало острый земельный голод: максимальное количество пахотных земель наблюдалось у ингушей (4,3 дес. на душу мужского пола) и чеченцев (4,1 дес.). Гораздо меньше земли было в Карачае, Балкарии и горной Осетии – здесь на душу населения приходилось от 0,2 до 0,9 дес. ( Калоев , 1981. С. 37, 38).

Оригинальные подсчеты пахотных угодий населения раннего средневековья содержатся в работе М. С. Гаджиева, посвященной земледелию Кавказской Албании. Автор, основываясь на расчетах объемов зерновых ям и средней урожайности зерновых культур, приходит к выводу, что в одной яме, принадлежавшей одной семье, находился урожай с участка в 0,68–0,75 га. Учитывая присутствие нескольких зерновых ям в пределах семейных построек на поселениях Кавказской Албании, М. С. Гаджиев предполагает, что семья в III–V вв. могла владеть участком в несколько гектар ( Гаджиев , 2000. С. 339, 340).

Количество необходимых для прокорма пахотных угодий напрямую зависит от системы землепользования. Так, при экстенсивном земледелии в виде залежно-переложной системы на одно хозяйство требуется от 6 до 8 дес. пахотных земель и столько же под луга и выгоны. При трехпольной системе количество используемых территорий сокращается в два раза (Шеуджен и др., 2001. С. 128, 129). У нас отсутствуют сведения о системе землепользования алан Кисловодской котловины в рассматриваемый период. Предполагается, что переход к двуполью и трехполью был осуществлен в предгорной зоне средневековой Алании в X–XI вв. (Тургиев, 1968. С. 264). Есть точка зрения о залежно-переложном характере аланского земледелия на равнине и в предгорьях в X–XII вв. (Кузнецов, 1971. С. 68). Очевидно, подтвердить или опровергнуть эти гипотезы можно, лишь основываясь на данных естественнонаучных анализов макроботанических остатков, позволяющих выделить озимые и яровые культуры, что представляется одной из насущных задач будущих исследований. Однако уже сейчас можно привести аргументы в пользу того, что система земледелия алан в раннем средневековье была интенсивной. Это, прежде всего, данные о внесении удобрений на земельные участки, что является характерным признаком интенсивного земледелия (Тургиев, 1968. С. 265; Краснов, 1971. С. 63; Калоев, 1981. С. 20), а отсутствие удобрений, в свою очередь, – признаком залежно-переложной системы (Шеуджен и др., 2001. С. 125). В пользу версии о внесении удобрений на пахотные угодья говорит большое количество керамики, найденной в почвенных разрезах, при отсутствии признаков культурного слоя и костей животных. Очевидно, керамика попадала в почвенный слой вместе с навозом. Косвенным ар- гументом в пользу накопления навоза для удобрений может служить выделение специальных построек для содержания скота (Шенников, 1968. С. 103; Османов, 1990. С. 66), о чем говорят результаты анализа уреазной активности почв, полученные из образцов, взятых внутри некоторых построек. Далее, о внесении навоза свидетельствуют результаты повышенного содержания фосфатов (Thurston, 2001. Р. 186, 205), которые зафиксированы в некоторых почвенных разрезах на потенциальных участках аланского земледелия. Таким образом, можно предполагать существование двупольной системы у алан Кисловодской котловины в эпоху раннего средневековья, замененной на трехполье в X–XIII вв. В это же время осуществляется переход с двупольной на трехпольную систему у некоторых других европейских народов рассматриваемого периода: он фиксируется на протяжении IX–X вв. в Скандинавии и Южной Германии (Schwarz, 1989. Bd. 1. S. 234; Thurston, 2001. Р. 101), тогда как само появление трехпольной системы в Древнем Риме относится к гораздо более раннему времени – рубежу I в. до н. э. – I в. н. э. – и характеризует европейское земледелие на протяжении почти полутора тысяч лет, вплоть до середины XVIII в. (Шеуджен и др., 2001. С. 162).

Подытоживая вышесказанное, можно принять за основу огрубленные размеры пахотного надела на душу населения Кисловодской котловины эпохи раннего средневековья в 0,5 га. На одно хозяйство, представляющее собой усредненную семью, состоящую из 5–6 человек, таким образом, может приходиться надел в 2,5–3,0 га. Если принять за гипотезу существование двупольной системы в рассматриваемую эпоху, то для поддержания плодородия земледельческих участков их площадь должна быть в два раза больше – около 5–6 га на одно семейное хозяйство.

Нетрудно подсчитать, таким образом, количество населения, которое могли прокормить потенциальные пахотные угодья, выделенные вокруг поселений каждого микрорегиона по результатам ГИС-моделирования. Расчеты продемонстрировали, что большинство анализируемых поселений обладают пахотными угодьями, способными поддерживать население из 5–20 семей, т. е. относительно небольшие коллективы в 25–100 человек. Общая численность населения Кисловодской котловины в эпоху раннего средневековья, согласно проведенному моделированию, могла насчитывать порядка 2300 семейств, что составляет чуть более 10 тыс. человек. При этом следует учесть, что предполагаемое количество семей, которое могло иметь достаточное количество сельскохозяйственных продуктов с окрестных пахотных угодий, не является реальным количеством населения, проживавшим на указанных памятниках. Для подобных расчетов нам потребуется гораздо больше аргументов, которые можно получить при более детальных исследованиях, прежде всего при широкомасштабных раскопках. Однако на данном этапе важно подчеркнуть размерность данных поселений как мест обитания небольших общин, состоящих из 5–20 семейств и, возможно, связанных кровнородственными узами. Данный тип родственных связей, получивших название патронимических, давно известен на Северном Кавказе ( Косвен , 1936), а его характерность для аланского общества эпохи раннего средневековья уже нашла свое подтверждение в работах предшественников ( Афанасьев , 1978). Любопытно, что, рассчитывая примерную численность аланского поселка V–VIII вв. по данным погребального обряда, Г. Е. Афанасьев пришел к аналогичным выводам о доминировании поселений с численностью в 20–80 человек ( Там же . С. 13).

Проведенное моделирование, безусловно, не претендует на окончательное решение вопроса о расчетах населения, проживавшего на укреплениях эпохи раннего средневековья, или о точном подсчете их пахотных и пастбищных угодий. Вряд ли мы сможем при существующем уровне наших знаний существенно уточнить полученную весьма приблизительную картину. Представляется важным в первом приближении продемонстрировать, во-первых, что в V–VIII вв. подавляющее большинство поселенческих памятников Кисловодской котловины населялось небольшими коллективами, скорее всего представлявшими собой патронимические общины из 5–20 семей; во-вторых, что практически каждая из этих общин обладала необходимой хозяйственной территорией, способной давать сельскохозяйственную продукцию в виде зерновых культур и мяса/моло-ка в нужном для автономного существования количестве. Социальные аспекты дальнейшего употребления и перераспределения этих продуктов остаются за рамками настоящей работы. Наконец, в-третьих, устанавливается соответствие результатов проведенного моделирования с другими палеоэкономическими моделями, а также данными кавказской этнографии, что говорит в пользу адекватности выбранного метода. Будущие более детальные исследования поселенческих памятников алан Кисловодской котловины эпохи раннего средневековья позволят уточнить полученные выводы, представляющиеся автору отражающими основные тенденции в хозяйственной жизни изучаемого населения.

Список литературы ГИС-моделирование пахотных угодий эпохи раннего средневековья у алан Кисловодской котловины

- Асиятилов С., 1966. Хуторская система и формы ведения животноводства у аварцев в XIX -начале XX вв.//Учен. зап. ИИЯЛ им. Г. Цадасы. Махачкала. Т. XVI.

- Афанасьев Г. Е., 1978. Патронимия у алан (к постановке проблемы)//социальные отношения у народов северного кавказа. Орджоникидзе.

- Афанасьев Г. Е., Савенко С. Н., Коробов Д. С., 2004. Древности кисловодской котловины. М.

- Гаджиев М. С., 2000. к изучению земледелия кавказской Албании//Проблемы истории, филологии и культуры. М.; Магнитогорск. вып. VIII.

- Калоев Б. А., 1981. Земледелие народов северного кавказа. М.

- Калоев Б. А., 1993. скотоводство народов северного кавказа с древнейших времен до начала XX века. М.

- Кантария М. В., 1989. Экологические аспекты традиционной хозяйственной культуры народов северного Кавказа. Тбилиси.

- Коробов Д. С., 2008. Применение методов пространственного анализа при изучении системы расселения алан кисловодской котловины//Археология и геоинформатика. вып. 5. [Электронный ресурс.] М. CD-ROM.

- Косвен М. О., 1936. Из истории родового строя в Юго-Осетии//сЭ. № 2.

- Краснов Ю. А., 1971. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе восточной Европы. М.

- Кузнецов В. А., 1971. Алания в X-XIII вв. Орджоникидзе.

- Османов М.-З. О., 1990. Формы традиционного скотоводства народов Дагестана в XIX -начале XX в. М.

- Тургиев Т. Б., 1968. О земледелии у алан//Учен. зап. северо-Осетинского гос. пед. инта им. к. Хетагурова. Орджоникидзе. Т. 28. вып. 2.

- Шаманов И. М., 1972. скотоводство и хозяйственный быт карачаевцев в XIX -начале XX в.//М. кЭс. вып. 5.

- Шенников А. А, 1968. Распространение животноводческих построек у народов Европейской России (к дискуссии об агроэтнографии)//СЭ. № 6.

- Шеуджен А. Х., Харитонов Е. М., Галкин Г. А., Тхакушинов А. К., 2001. Зарождение и развитие земледелия на Северном Кавказе. Майкоп.

- Early European Agriculture. Cambridge, 1982.

- Ebersbach R., 2007. Glückliche Milch von glücklichen Kühen? Zur Bedeutung der Rinderhaltung in (neolithischen) Wirtschaftssystemen//Beiträge zum Göttinger Umwelthistorischen Kolloquium 2004-2006. Göttingen.

- Fowler P., 2002. Farming in the First Millenium AD. Cambridge.

- Jarman H. N., Bay-Petersen J. L., 1977. Agriculture in prehistoric Europe -the lowlands//The Early History of Agriculture. Oxford.

- Hedeager L., 1992. Iron-Age Societies: From Tribe to State in Northern Europe, 500 BC to 700 AD/Transl. by J. Hines. Oxford.

- Higgs E. S., 1977. The history of European agriculture -the uplands//The Early History ofAgriculture. Oxford.

- RugglesA., ChurchR., 1996. Spatial Allocation in Archaeology: An Opportunity for Reevaluation//New Methods, Old Problems: Geographic Information Systems in Modern Archaeological Research. Illinois. Carbondale.

- Schwarz K., 1989. Archäologisch-topographishce Studien zur Geschichte frühmittelalterlicher Fernwege und Ackerfluren im Alpenvorland zwischen Isar, Inn und Chimsee. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. Bd. 45. Kallmünz.

- Thurston T. L., 2001. Landscapes of Power, Landscapes of Conflict: State Formation in the South Scandinavian Iron Age. New York.

- WheatleyD., Gillings M., 2002. Spatial Technology and Archaeology: The Archaeological Applications of GIS. London; New York.