ГИС в решении геологических задач

Автор: Шаймарданова Р.Р.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 12 (15), 2017 года.

Бесплатный доступ

Для более эффективной организации разведки и эксплуатации месторождений, а также сокращения стоимости и времени бурения скважин все чаще применяются методы ГИС. Суть их заключается в изучении различных геофизических полей околоскважиного пространства для решения геологических и технических задач. В данной статье рассмотрена роль ГИС при решении геологических задач.

Залежи ув, керн, геофизические методы исследования, скважины

Короткий адрес: https://sciup.org/170184463

IDR: 170184463

Текст научной статьи ГИС в решении геологических задач

Залежи УВ изолированы от дневной поверхности и расположены на различной глубине – от нескольких сотен метров до нескольких километров. Для детальных геологических исследований, решений вопросов о наличии горизонтов насыщенных флюидами, а также для подсчета запасов УВ бурят скважины, изучение которых проводится с помощью геофизических методов исследования скважин (ГИС).

ГИС необходимы для решения геологических и технических задач. К техническим задачам относят изучение технического состояния, гидрогеологических особенностей разреза, осуществление контроля процессом разработки месторождений нефти и газа и т.д. К геологическим задачам относится литологическое расчленение разреза, их корреляция, выделение интервалов насыщенных УВ с определениями параметров необходимых для подсчета запасов.

Большинство существующих методов ГИС используются для изучения литологического состава пород. Осадочные породы характеризуются различными физическими и химическими свойствами, на основе которых осуществляется их классификация с использованием методов ГИС. С использованием данных ГИС на каждую скважину строится литологостратиграфическая колонка, которая содержит сведенья о положении границ пластов, их толщинах, литологическом составе стратиграфической принадлежности пород, наличие пластов-коллекторов и характере их насыщения. В качестве приме- ра приведена методика расчленения терригенных отложений.

Литологическое расчленение разреза проводится в следующих этапах:

– разделение породы на коллектор и не-коллектор;

– выделение отдельных литологических разностей в коллекторе и неколлекторе.

Наиболее надежными в данном случае будут являться данные диаграммы ПС, ГК и кавернограммы. Характеристикой коллектора будет являться, наибольшее отклонение кривой ПС от линии глин, минимальные значения на кривой ГК, наличие глинистой корки и сужение диаметра скважины на кавернограмме. Признаками неколлектра являются высокие показания на диаграммах ПС и ГК, а так же увеличение диаметра скважины по сравнению с номинальным.

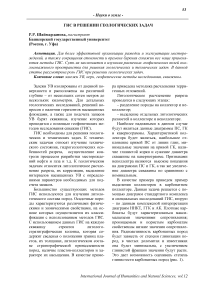

В качестве примера приведем пример выделения коллекторов в карбонатном коллекторе. Данная задача решается с помощью диаграмм стандартного комплекса и специальных исследований ГИС, вторую – по данным комплексной интерпретации диаграмм ННКТ, ГГК и АК. Плотные карбонаты будут характеризоваться максимальными значениями сопротивления; проницаемым и пористым карбонатам свойственны низкие значения сопротивления. Радиоактивность карбонатных пород будет зависеть от степени глинизации пород, в чистых доломитах и известняках она будет минимальна, с увеличением глинистой фракции значения будут расти. Это дает возможность оценивать степень глинистости карбонатных пород (рис. 1).

Рис. 1. Выделение гранулярных коллекторов в карбонатном разрезе (коллекторы заштрихованы) [2]

После выделения интервалов коллекторов и их корреляции проводится определение параметров необходимых для подсчета запасов. В качестве примера приведем методы определения коэффициент пористости для терригенных и карбонатных коллекторов. В терригенных коллекторах коэффициент пористости определяется по удельному сопротивлению, абсолютным значениям аномалии ПС (Апс), показаниям гамма-каротажа ГК. В карбонатных отложениях определение пористости осуществляется по диаграммам НГК, ННКт, и по интервальному времени пробега волны Δt (акустический каротаж АК).

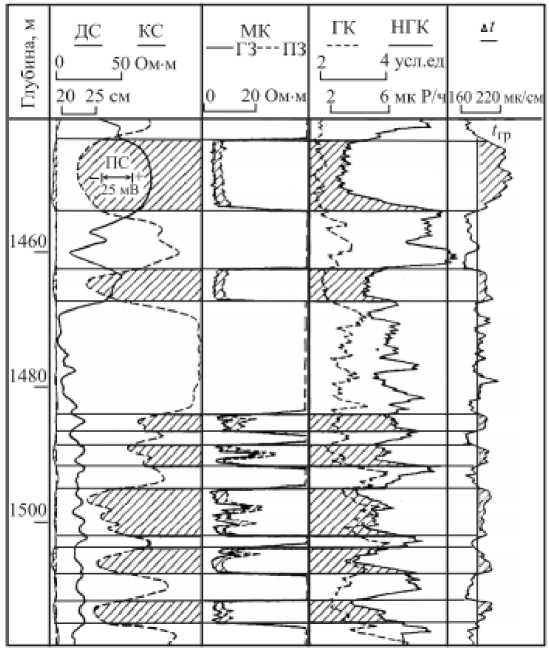

Еще одной задачей, решение которой осуществляется геофизическими методами, является определение водонефтяного контакта (ВНК).

В случаях с однородными пластами по литологии и по пористости определение положение ВНК по результатам качественной интерпретации, осуществляется методами НГК, ИННК и ННКТ. При этом пластовые воды должны быть высокой минерализации. На диаграммах НГК – фиксируется уменьшение показаний, на диаграммах ИННК и ННКТ увеличение показаний на любой задержке.

Рис. 2. Определение ВНК в нижнем и верхнем неперфорированных пластах по данным

ИННК в условиях высоких минерализация пластовых вод и однородного пласта [1]

Таким образом, методы ГИС позволяют решать широкий круг задач, однако существуют такие, решение которых возможно лишь с использованием кернового материала. Это выявление условий осадкона- порового пространства, минерального состава и т.д. Поэтому решение геологических задач необходимо осуществлять не только на основании данных ГИС, но с применением результатов исследования копления и диагенеза, определение типа керна.

Список литературы ГИС в решении геологических задач

- Контроль за разработкой нефтяных и газовых месторождений геофизическими методами: учебное пособие. - Саратов, 2005. - 30 с.

- Косоков В.Н. Решение геологических задач методами ГИС:учеб. По-собие. Пермь:Изд-во Перм. нац. исслед. по-литехн. ун-та, 2014. - 109 с.

- Косков В.Н, Косков Б.В. Геофизические исследования скважин и интерпретация данных ГИС: учеб. пособие. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. - 317 с.

- Методы изучения геологического строения недр и залежей углеводородов на промысловых площадях. URL: http://studbooks.net/569837/geografiya.