Гистобиохимический анализ проростков Cucumis sativus L., полученных при выращивании на почвогрунте, загрязненном тяжелыми металлами

Автор: Чаплыгина И.А., Фомина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного гистобиохимического исследования проростков Cucumis sativus L., полученных при выращивании на загрязненном медью и кадмием почвогрунте. Гистохимический метод позволяет выявить механизм распределения тяжелых металлов в тканях проростков и оценить степень их поражения при явном внешнем благополучии. Биохимические показатели, такие как: активность каталазы, содержание хлорофилла и сахарозы значительно снижаются за счет ингибирования метаболических процессов, происходящих в тканях проростков.

Тяжелые металлы, проростки, гистологический анализ, каталаза, хлорофилл, протеин

Короткий адрес: https://sciup.org/14083019

IDR: 14083019 | УДК: 634.94:

Текст научной статьи Гистобиохимический анализ проростков Cucumis sativus L., полученных при выращивании на почвогрунте, загрязненном тяжелыми металлами

Тяжелые металлы относятся к загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах жизни. Их доступность для организмов зависит от формы их существования: связанной или свободной [12]. Уже сейчас они занимают второе место по степени опасности, уступая пестицидам и значительно опережая такие широко известные загрязнители, как углекислый и сернистый газ, в прогнозе же они должны стать самыми опасными, более опасными, чем отходы АЭС и твердые отходы [6, 10].

Средства химизации – это основные факторы, воздействующие на агроэкосистему в сельскохозяйственных ландшафтах. В локальном масштабе существенный канал поступления тяжелых металлов – их внесение непосредственно в почву с веществами, используемыми в сельском хозяйстве в качестве удобрений: с осадками сточных вод, компостами из городского мусора, а также пестицидами, фунгицидами, с загрязненными оросительными водами, с минеральными удобрениями. Известкование также является источником загрязнения почв тяжелыми металлами, его вклад в их общее поступление довольно ощутим [5, 8]. Кроме того, большую опасность с точки зрения загрязнения среды тяжелыми металлами представляет использование в сельском хозяйстве компостов из городского мусора, бытовых и промышленных осадков сточных вод [13].

Достаточно значительную роль в поступлении токсикантов в растительную продукцию играют протекторные функции почвы. Накопление поллютантов в растениях зависит не только от буферных способностей почв, но и от толерантности самих растений, то есть их способности переводить соединения металлов в физиологически неактивное состояние [2, 7].

Основными факторами, снижающими содержание тяжелых металлов в растениях, являются защитные механизмы, которые формируются в культурах, произрастающих в условиях нарушения химического баланса в окружающей среде. Эти механизмы вырабатываются не только в ходе онтогенеза, но и филогенеза [6].

При возрастающем техногенном потоке защитные возможности растений по отношению к тяжелым металлам уменьшаются. Корни не способны полностью перекрыть попадание избытка металлов в ксилему. При сильном загрязнении среды обитания поток загрязнителей становится столь большим, что наблюдается повышенное содержание их не только в вегетативных органах, но и в органах запасания ассимилянтов. Растения выглядят угнетенными, появляются признаки хлороза, некроза, снижается их продуктивность. Это указывает на нарушения нормальной деятельности метаболических центров и течения метаболических процессов. При очень сильном загрязнении растения прекращают развитие и гибнут [9].

В свою очередь чувствительность растений к действию поллютантов имеет особое практическое значение. С одной стороны, необходимо выявить растения, наиболее чувствительные к загрязнению почв, для определения опасного уровня загрязнения последних, а с другой, найти наиболее устойчивые к токсикантам культуры для безопасного использования загрязненных почв [11].

В настоящее время огромное внимание уделяют изучению влияния тяжелых металлов на живые организмы. Однако комплексного исследования, включающего изучение морфологических, гистохимических и биохимических параметров растений, не представлено, поэтому исследуемая проблема на сегодняшний день является актуальной.

Цель работы – изучение влияния ионов тяжелых металлов на гистобиохимические параметры проростков Cucumis sativus L.

В задачи работы входило:

-

• определить влияние искусственного загрязнения почвогрунта тяжелыми металлами (медь, кадмий) на морфологические признаки проростков огурца;

-

• исследовать интенсивность и механизм распределения тяжелых металлов в тканях огурца (гистохимическая характеристика);

-

• изучить изменение биохимических показателей проростков огурца при внесении в почвогрунт ионов тяжелых металлов.

Объектом исследования являлись проростки огурца среднеспелого Cucumis sativus L , сорт «Надежный». Семена соответствуют требованиям ГОСТа Российской Федерации. Для проведения исследований использовали питательный почвогрунт следующего состава: азот (N-NH 4 ) – 200 мг/кг, калий (К 2 О) – 450 мг/кг, фосфор (Р 2 О 5 ) – 450 мг/кг, кислотность (pH) 5,0 – 6,5, соблюдая рекомендуемые для них условия выращивания. Период интенсивного внесения тяжелых металлов составлял 14 дней от момента появления первых всходов.

Опыт закладывали в пяти повторностях, руководствуясь следующей схемой: 1 – без внесения солей тяжелых металлов (контроль); 2 – с внесением в почву ионов кадмия; 3 – с внесением в почву ионов меди.

Ионы меди вносили в почву в виде раствора сульфата меди из расчета 50 мг/кг почвы, что соответствует ПДК подвижных форм меди в почве. Ионы кадмия – в виде нитрата кадмия из расчета 1 мг/кг почвы в соответствии с ПДК подвижных форм в почве [3].

Для анализа морфологических и визуальных изменений проростков использовали внешний вид, окраску листьев, количество листьев и длину побега. Морфологические изменения оценивались с целью сравнения с полученными данными по гистохимическому анализу.

В ходе работы проводилось гистохимическое изучение распределения тяжелых металлов в тканях проростков огурца. Для этого готовили серию поперечных срезов стебля, черешка, корней и листьев. В качестве реагента использовали раствор дифенилтиокарбазона (дитизон). Медь и кадмий обнаруживались в тканях в виде нерастворимых дитизонатов красного цвета [14].

В качестве биохимических параметров исследовали содержание сахаров фенолсерным методом, количество сырого протеина – методом колориметрирования с реактивом Несслера, содержание хлорофилла – колориметрическим методом, активность каталазы – по Баху и Опарину [15].

Результаты исследований и их обсуждение. Рост как процесс, отражающий общий итог всех функциональных и метаболических изменений в растениях и наиболее точно коррелирующий с ходом накопления биомассы, используют в качестве универсального индикатора при оценке физиологического состояния растений. В результате проведенных исследований установлено, что окраска листьев проростков огурцов, выращенных в условиях загрязнения почвогрунта кадмием и медью, приобретала более светлый, желтозеленый оттенок. Формирующиеся листья по размеру значительно уступали контрольному варианту, особенно в варианте с применением меди. Однако количество листьев при использовании меди было наибольшим, чем в варианте с внесением в почвогрунт соли, содержащей кадмий (табл. 1).

Ростовые характеристики 14-дневных проростков огурца

Таблица 1

|

Вариант опыта |

Длина побега, мм |

Количество листьев, шт. |

|

Контроль |

103,13±5,896 |

4,3±0,65 |

|

Кадмий |

65,38±7,533 |

1,8±0,37 |

|

Медь |

97,88±4,879 |

2,3±0,31 |

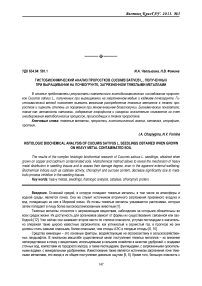

Значительная часть листьев огурцов под действием тяжелых металлов, как кадмия, так и меди, деформировалась. При этом внесение в грунт соли кадмия вызывало закручивание листьев наружу, а внесение меди закручивание внутрь. На листьях при внесении кадмия появлялись явные некротические пятна. Кроме того, установлено уменьшение длины побегов и количества листьев огурца под действием тяжелых металлов. Так, длина побегов огурцов под действием ионов кадмия снижалась на 37 %, а в результате воздействия ионов меди лишь на 5 % по сравнению с контролем. При этом наблюдалось уменьшение и количества листьев огурцов на 59 и 47 % при внесении в почвогрунт соли кадмия и меди соответственно (рис. 1). Вероятно, это связано с активным использованием меди в процессах жизнедеятельности растительного организма.

%

Вариант опыта

Рис. 1. Длина 14-дневных проростков огурца, % по отношению к контролю

Ингибирование роста растений происходит, с одной стороны, из-за нарушения метаболизма и, с другой стороны, в результате более прямого действия металла на рост, например, в результате взаимодействия с полисахаридами оболочек, снижения пластичности клеточных оболочек, ингибирования деления клеток [4].

По-видимому, ионы меди в меньшей степени воздействуют на рост клеток растяжением и удлинением побега, но задерживают деление клеток и образование вегетативных органов.

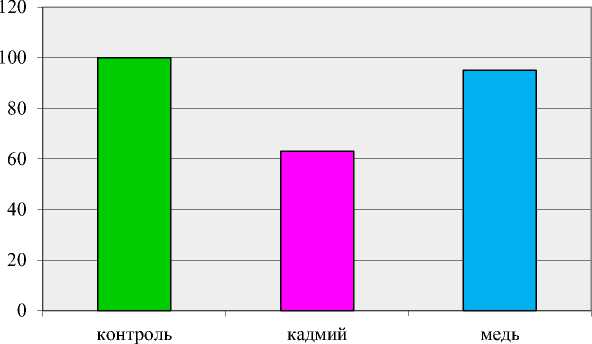

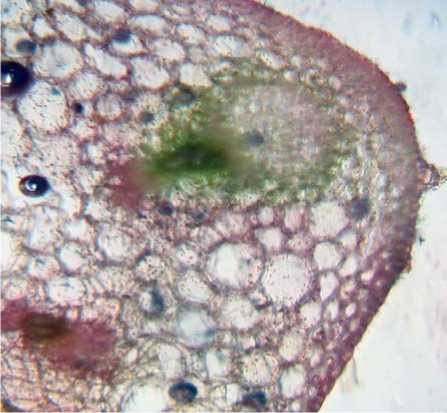

При проведении гистохимического анализа установлено, что в контрольном варианте реакция растений с дитизоном была отрицательной. На рисунке 2 не наблюдается явных окрашенных конгломератов солей тяжелых металлов. Однако при изучении проростков огурца, полученных при выращивании на загрязненном почвогрунте, определено значительное проникновение ионов кадмия и меди в ткани. Реакция с ди- тизоном вызывала окрашивание срезов различной интенсивности. Распределение окраски срезов и ее интенсивности зависело от типа исследуемой ткани и степени проникновения ионов тяжелых металлов, а также от того, какие элементы находились в почвенной среде.

Рис. 2. Участок стебля огурца, выращенного на грунте без внесения тяжелых металлов (контроль)

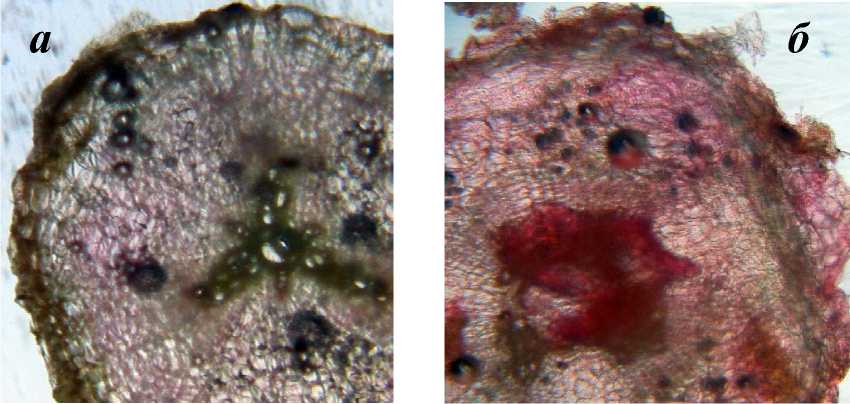

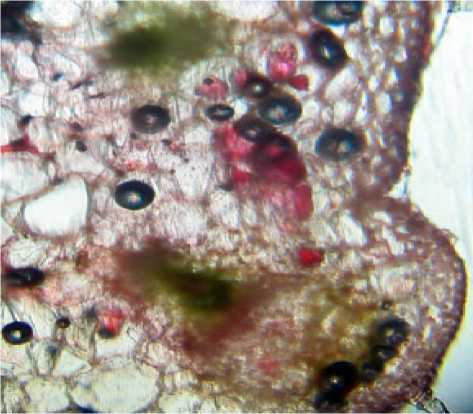

Соли кадмия и меди были обнаружены главным образом в клеточных стенках ризодермы и коре корня. Большую концентрацию этих элементов также наблюдали в наружных слоях клеток и слизи, окружающей корень. Окрашивание после выращивания проростков на среде, содержащей ионы кадмия, было ярче, что указывало на более интенсивное его накопление в тканях. Ионы кадмия также вызвали сильное ослизнение клеток корня и потерю тургора, что свидетельствует об отравлении корней. На поперечных срезах было видно, что кадмий и медь в больших количествах откладывались преимущественно в клеточных стенках тканей корня (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ионов меди (а) и кадмия (б) в корнях огурца

Рис. 4. Распределение ионов меди в стеблях огурца

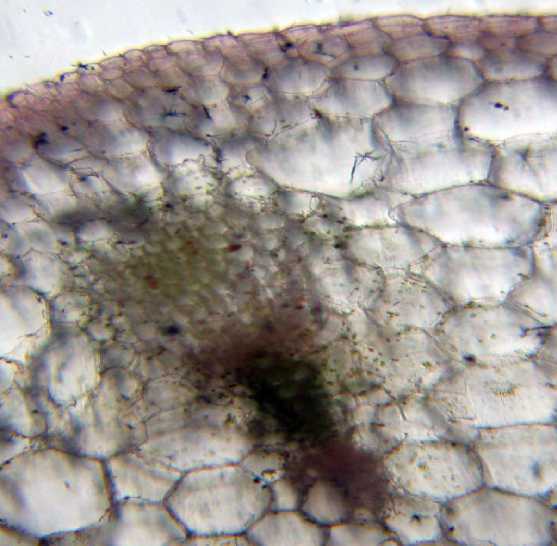

При исследовании срезов стебля огурца ионы меди и кадмия были обнаружены в клетках эпидермы, паренхимы и колленхимы (рис. 4, 5), а также в незначительных концентрациях в проводящих тканях. В варианте с внесением меди окрашивались исключительно клеточные стенки (см. рис. 4), причем наиболее интенсивно.

Рис. 5. Распределение ионов кадмия в стебле огурца (темные круги)

Следует отметить, что в варианте при внесении в почвогрунт соли кадмия происходило и окрашивание вакуолей клеток (см. рис. 5). Поперечные срезы листьев удалось получить только в варианте с использованием меди, так как при использовании кадмия листья оказались очень хрупкими и лишенными тургора. Однако клеточный сок, полученный из листьев, давал в итоге красное окрашивание с дитизоном. При ис- пользовании меди было отмечено красное окрашивание эпидермиса и проводящего пучка центральной жилки листа (рис. 6).

Рис. 6. Распределение ионов меди в листе огурца

Подобное негативное влияние можно объяснить накоплением ионов металлов в свободном пространстве клеточной стенки, которое определяется величиной ионообменного коэффициента. Проникая через клеточную стенку, одна часть ионов связывается с реактивными компонентами апопласта, другая поступает в цитозоль. Поступившие в цитоплазму ионы могут связываться там с биомолекулами. Оставшаяся в цитозоле в виде свободных ионов или растворимых комплексов фракция симпластическим или трансклеточным путем перемещается из корня в побег и далее – в листья растений по заряженным участкам ксилемы, либо увлекается с транспирационным потоком воды [14].

Хлорофилл является важнейшим компонентом фотосинтетического аппарата листьев. Его содержание зависит от жизнедеятельности организма и генетической природы. В связи с этим количественное определение хлорофилла может использоваться как физиологический показатель для характеристики онтогенетических особенностей растений и как показатель реакции растительного организма на условия произрастания [7].

В результате изучения содержания хлорофилла установили, что в проростках огурца, полученных на загрязненном почвогрунте, данный показатель по сравнению с контролем (0,048 г/л вытяжки) в два раза ниже (0,024 г/л вытяжки), что связано с ингибированием процесса синтеза пигмента в тканях под воздействием тяжелых металлов.

При исследовании активности каталазы определено, что внесение в почвогрунт солей меди и кадмия понижало ее активность в 1,5–2 раза, что указывает либо непосредственно на блокаду активности фермента, либо на нарушение его структуры.

Содержание углеводов, в частности сахарозы, может изменяться в различных пределах, однако, в проведенных нами исследованиях наблюдается явная тенденция снижения ее количества в опытных вариантах в среднем в 3–3,5 раза. При этом наиболее ингибирующее действие на синтез и накопление сахарозы в тканях проростков огурца оказали ионы меди, что связано с их специфическим и целенаправленным действием в данном блоке метаболизма. В контроле же исследуемый показатель варьировал в пределах 70–75 мкг/г растительного материала, а в опытных вариантах от 20,5 до 24 мкг/г растительного материала при внесении меди кадмия соответственно.

Протеин является простым белком и участвует в азотном обмене растительных клеток. Следует отметить, что ионы кадмия не оказали существенного влияния на содержание протеина. При этом данный показатель достоверно не различался с контрольным составляя в среднем 0,23 %. Однако при воздействии ионов меди наблюдалось явное снижение содержания протеина до 0,1 %, т.е. выраженное влияние на механизм синтеза белка.

Выводы. Выявлено негативное воздействие ионов тяжелых металлов (медь и кадмий) на рост вегетативных органов огурца на ранних стадиях развития, что выражается в виде замедления развития длины побегов, в уменьшении количества листьев, нарушении их окраски и деформации листовой пластинки. Ионы тяжелых металлов способны проникать и накапливаться в клетках корня, стебля и листа огурца, вызывая их отравление. При этом наибольшее их количество присутствует в клеточных стенках эпидермы, колленхимы и паренхимы. При внесении в почвогрунт тяжелых металлов активность фермента каталазы снижается в 1,5–2,0 раза по сравнению с контролем; также наблюдается явная тенденция уменьшения количества сахарозы в 3–3,5 раза и содержания хлорофилла в листьях исследуемых сортов огурца. Ионы кадмия не оказывали существенного влияния на содержание протеина, тогда как ионы меди способствовали снижению данного показателя в среднем в два раза по сравнению с контролем, что указывает на нарушение белкового обмена в исследуемых растениях.