Гистофункциональные преобразования в эндокринных и иммунных органах под влиянием различных режимов электромагнитного излучения

Автор: Родзаевская Е.Б., Полина Ю.В., Уварова И.А., Тупикин В.Д., Наумова Л.И., Богомолова Н.Б., Куртукова М.О., Злобина О.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 1 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Исследовано дискретное влияние резонансных и нерезонансных частот низко-интенсивного электромагнитного излучения (НЭМИ) на микроструктуру и гистохимические показатели щитовидной железы, тимуса, надпочечников, яичников и другие органы. Эксперименты проводились на белых крысах-самцах Vistar. Показано, что резонансный частотный режим НЭМИ стимулирует митотическую активность паренхиматозных клеток и интенсивность микроциркуляции в строме этих органов. Применение антирезонансной частоты НЭМИ вызывает эффекты различной выраженности, свидетельствующие о нарушении стромаль-но-паренхиматозных отношений. На основе цито- и гистостереометрии определены уровни корреляции основных клеточных и тканевых компонентов в норме и в условиях применения различных частот НЭМИ мм-диапазона длин волн.

Электромагнитное излучение, эндокринные, иммунные органы, микроструктура, гистохимические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/14916849

IDR: 14916849

Текст научной статьи Гистофункциональные преобразования в эндокринных и иммунных органах под влиянием различных режимов электромагнитного излучения

Эффе^ты низ^оинтенсивно^о эле^трома^нитно^о изл^чения (НЭМИ) нашли ^спешное применение в э^спериментальной и ^линичес^ой медицине: КВЧ-те-рапия, ма^нитотерапия, и др. Нами проведены исследования на ^рысах с использованием принципиально ново^о прибора, изл^чающе^о низ^оинтенсивные радиоволны в мм-диапазоне – трансрезонансно^о ф^н-^ционально^о топо^рафа (ТФТ). Ключевое отличие

ЭМИ ТФТ от «^лассичес^их» КВЧ приборов состоит в возможности ре^истрации не по^лощения энер^ии из-л^чения, а резонансно^о проп^с^ания е^о через т^ани живо^о ор^анизма. Живая система способна ^енери-ровать и транслировать низ^оинтенсивное изл^чение во внешнюю сред^, параметры ^оторо^о соответств^-ют собственным ^олебаниям водно-ассоциированных моле^^л в ^лет^ах и меж^леточном матри^се. Э^с-

*Презентация данно^о материала в ^ачестве стендово^о до^лада на межд^народной морфоло^ичес^ой ^онференции Всероссийс^о^о общества анатомов, ^истоло^ов, эмбриоло^ов (АГЭ) была ^достоена диплома II степени (Астрахань, 2022 сент., 2007)

периментально установлено, что вода и мягкие ткани человека и животных «радиопрозрачны» для частотных диапазонов 1 ГГЦ, 65 ГГц, 130 ГГЦ и других гармоник [2-4 ]. Предположительно, терапевтический эффект ЭМИ тФт основан на гармонизации пространственно-волнового состояния молекул, свойственного биологическим тканям в нормальном состоянии, причем первичным а^цептором ЭМИ ТФТ является гидратная оболочка гликокаликса клеточной мембраны, а далее, по принципу триггерного эффекта, происходит резонансное распространение ГГЦ-колебаний во вн^три^леточных водносодержащих ^омпонентах - гиалоплазме, матриксе органелл, а также в аморфной среде межклеточного вещества. С другой стороны, даже незначительное смещение частотных режимов, использование «околорезонансных» или «про-тиворезонансных» ГГЦ частот - в соответствии с концепцией непрерывного резонансно-волнового состояния молекул - вызывает конформационные либо даже деструктивные изменения связанных с гидроксильными группами молекул протеинов, глюкоз- и гексозаминогликанов межклеточного матрикса. Поскольку сегодня, в связи с появлением множества искусственных источников ЭМИ, человек существует в плотном поле резонансных, околорезонансных, суммарных и сочетанных ГГЦ-частотных волновых воздействий ЭМИ, задача установить изолированный эффект определенного режима облучения весьма трудно разрешима. Известно, что иммунно-эндокринные системы организма, ответственные за поддержание гомеостаза, чрезвычайно чувствительны к подобного рода воздействиям, и по функционально-структурным реа^циям в них можно предположить эффе^ты на уровне центральных регуляторных образований. Таким образом, пути возможных решений данной задачи лежат в области создания адекватных экспериментальных моделей.

Материалы и методы исследования. Целью на-ше^о э^сперимента было исследование эффе^та ЭМИ ТФТ резонансных и околорезонансных режимов ГГЦ-частот в мм-диапазоне длин волн на гисто-функциональное состояние щитовидной железы,тимуса, надпочечников и яичников белых крыс методами классической гистологии (гематоксилин-эозин, железный гематоксилин, на соединительную ткань по Ван-Гизон, импрегнация азотнокислым серебром по Футу для выявления ретикулярных волокон) и гистохимии (толуидиновый синий, метилен-зеленый пиронин по Браше, ШИК-реакция на полисахариды, реакция Перлса на гемосидерин), сканирующей зондовой микроскопии (атомно-силовой микроскоп). Мы применили метод полуколичественной оценки гис-тоф^н^циональных изменений и стандартные приемы описания клеточных и тканевых компонентов в микропрепаратах исследуемых органов, возможности которых, как и количественных методов, далеко не исчерпаны [ 5, 6 ]. Цито-и гистостереометрию проводили с применением 100-точечной сетки Автандилова в окулярной насадке при увеличении 200 [ 1 ], определяли парную корреляцию важнейших тканевых компонентов органов. Эксперименты на животных проводились в соответствии с при^азом Минздрава СССР от 12 августа 1977 г. №755 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных», Женевской конвенцией International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals» (Geneva, 1990). Облучение животных проводилось на базе лаборатории электромагнитных полей Саратовского государственного университета (зав. лаб. - канд. физ.-мат. наук. Сомов А.Ю.) В качестве источника миллиметрового излучения использовался генератор Г4142. Режимы генерируемых частот соответствовали трансрезонансному - 65 ГГц и противорезонансному - 51 ГГц. Биологические объекты облучались с помощью пирамидальной рупорной антенны длиной 12

см с апертурой 42х50 см2. Плотность потока энергии (ППЭ) в месте расположения биообъекта устанавливалась равной 4 мкВт/см2. Атомно-силовая микроскопия клеточных отпечатков с кортико-медуллярной границы тимуса проводилась на базе АСМ кафедры полупроводников СГУ (зав. - проф. Климов Б.Н.).

Результаты показали, что курсовое применение резонансных частотных режимов НЭМИ тФт (65 ГГц) обусловливают в структуре исследуемых органов реактивные преобразования, направленность которых можно оценить как незначительно выраженную стимуляцию функциональной активности. С другой стороны, эмпирически установленный [3] противорезо-нансный режим НЭМи (51 ГГц) вызывал различной степени выраженности дистрофичес^ие изменения в клеточном и тканевом компонентах исследуемых органов.

Рез^льтаты и их обс^ждение. Щитовидная железа . Морфология щитовидной железы животных, подвергнутых резонансному НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ, мало отличалась от группы сравнения. Однако необходимо отметить некоторое усиление пролиферации фолликулярного эпителия (иногда с образованием сосочковых выростов в полость фолликулов), образование большего числа экстрафолликулярных островков, с формированием в них микрофолликулов. Коллоид имел признаки активной резорбции, в основном по маргинальному типу. Эти признаки свидетельствуют о функциональной стимуляции тиреоидной паренхимы. Сосудисто-стромальные реакции протекали сбалансировано: при курсовом воздействии НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ объем межфолликулярной капиллярной сети был несколько выше, чем в группе сравнения.

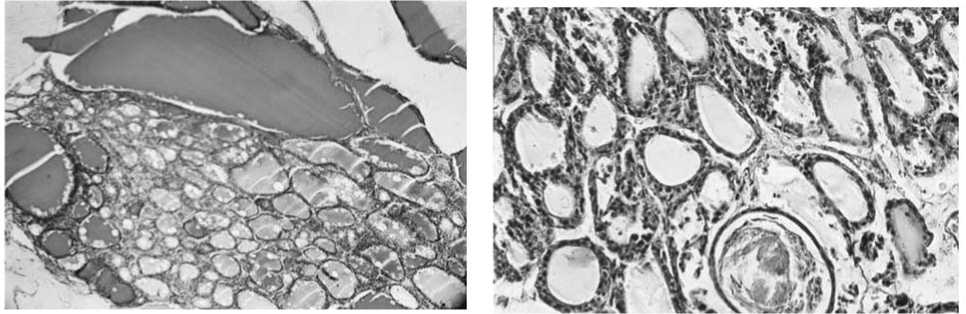

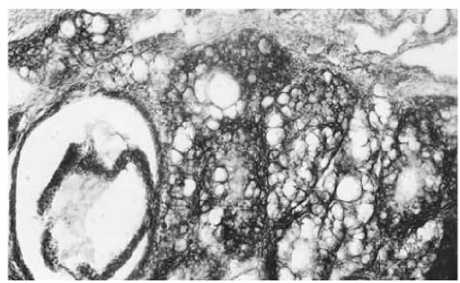

При курсовом применении НЭМИ 51 ГГЦ («около-резонансный» режим) в структуре паренхимы и стромы можно было наблюдать отчетливые морфологические преобразования, свидетельствующие о нарушении согласованности в работе структурно-функциональных элементов. Необходимо отметить разнонап-равленность реактивных перестроек, часто встречающиеся зоны мозаичного строения структуры тиреоидной ткани. В некотором числе случаев (10%) морфо-ло^ия щитовидной железы напоминала ^артин^ зоба коллоидного строения: растянутые, увеличенные фолликулы, уплощенная форма фолликулярных тироци-тов, равномерное заполнение коллоидом фолликулов, незначительный объем перифолликулярного кровотока. В большинстве других наблюдений (70%) преобладали черты гетероморфности: периферически расположенные фолликулы растянуты, увеличены, заполнены плотным пиронинофильным ^оллоидом без признаков резорбции, выстилающий эпителий содержит мало пиронинофильного материала. Фолликулы центральной части доли щитовидной железы, напротив, имеют значительно меньший диаметр, коллоид в нихутрачивает пиронинофилию и усиленно резорбируется, а выстилающие мелкие фолликулы тироциты содержат в своей цитоплазме пиронинофильный материал, что свидетельствует об активном синтезе и накоплении рибосом в этих клетках (рис. 1.). Наконец, в отдельных случаях (15%) в ткани щитовидной железы были резко выражены признаки тканевой фолликулярно-стромальной дискомплексации,признаки дистрофических изменений в тиреоидных клетках, дес-^вамация тироцитов с базальной мембраны в полость фолликулов, дезорганизация стромальных элементов. Отмечено кистозное перерождение отдельных фолликулов (рис. 2).

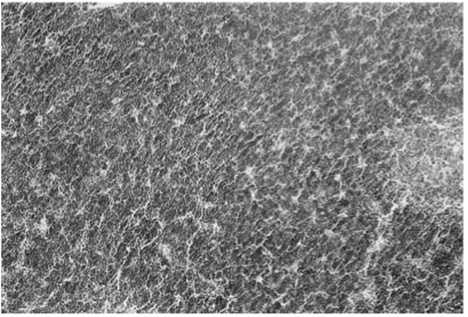

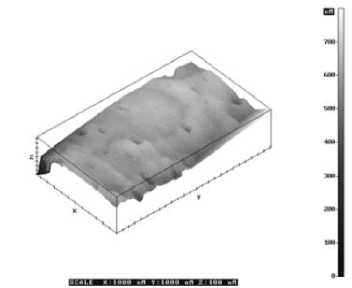

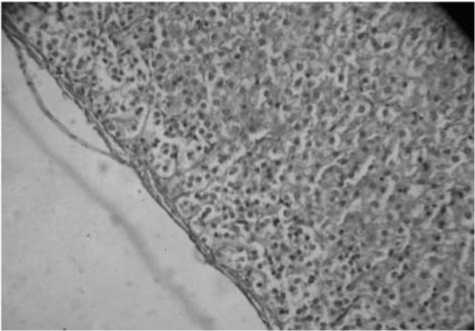

В Тим^се при ^^рсовом воздействии НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ обнаружено более плотное заселение лимфоцитами долек коркового вещества, преимущественно в субкапсулярной зоне; наблюдалось увеличение количества макрофагов. Данные органометрии указывают на тенденцию увеличения массы органа. Гипертрофия железы происходит, как показали гистологические исследования, за счет увеличения объема паренхимы долек, увеличения относительной доли коркового вещества, увеличения притока крови к долькам по системе сосудов в составе внут-ридольковых периваскулярных пространств. Иногда количество макроагов было столь велико, что создавалось впечатление типичной «картины звездного неба» при гиперплазии железы (рис. 3). В области кортико-медуллярной границы можно было увидеть большое количество расширенных просветов внут-ридольковых периваскулярных пространств, что до-^азывает интенсифи^ацию обменных процессов в вилочковой железе при данных условиях эксперимента. Подобная картина в общем соответствует 1-й стадии акцидентальной инволюции, когда усиливается функциональная напряженность вилочковой железы. Обнаруженный авторами и морфологически доказанный факт активной пролиферации лимфоцитов субкортикальной зоны дольки тимуса, ведущий к гиперплазии всей железы при НЭМИ 65 ГГЦ, весьма интересен и ди^т^ет необходимость дальнейше^о изучения гистофизиологии этот органа. С одной стороны, при функциональной недостаточности тимуса и связанных с этим имм^нодефицитных состояниях открываются возможности их мягкой коррекции резонансными режимами НЭМИ, с другой - общеизвестна опасность, которую представляет собой измененная вилочковая железа при стрессах любого происхождения в молодом возрасте. Нами использована сканирующая зондовая микроскопия - атомно-силовой микроскоп (АСМ). Под контролем малого увеличения микроскопа препарировали дольку в области кортико-медулярной границы и готовили клеточный отпечатокданной зоны вилочковой железы. Некоторые АСМ-изображения, которые удалось идентифицировать, представляют, на наш взгляд, определенный интерес. На рис. 4 виден АСМ-скан эндотелиальной уплощенной клетки, с выступающей ядросодержащей частью (единственный вариант уплощенной ^лет^и с выст^пающим ядром в данном сл^чае может быть только эндотелиоцит). В структуре поверхностной цитолеммы обращают на себя внимание регулярно расположенные поры и углубления, окруженные приподнятым валиком. Нам не удалось до сих пор встретить аналогичных наблюдений в ультра- и нано-микроскопических исследованиях. Вполне возможно, что это - участки и каналы аккумуляции и транспорта веществ через эндотелиоцит и базальную мембрану капилляра. Если вспомнить, что эндотелиальная клетка в тимусе - это важный элемент гемато-тимусного барьера, то возникает вопрос, насколько специфичны данные структурные образования цитолеммы эндотелиоцита для тим^са или они могут носить универсальный характер. Использование сканирующей зондовой микроскопии открывает значительные перспективы.

При «околорезонансном» варианте НЭМИ 51 ГГЦ (курс - 10 сеансов) мы обнаруживали в структуре ти-м^са типичные призна^и разверн^той а^цидентальной инволюции: делимфатизация коркового вещества, стирание в ряде случаев кортико-медуллярной гистологической границы, изменение нормального соотношения коры и мозгового вещества в пользу последнего, увеличение телец Гассаля в мозговом веществе, отек, расширение междольковых промежутков. В ядрах кортикальных лимфоцитов количество Фельген-положитель-ного материала было существенно снижено, что свидетельствует о снижении активности редупликации ДНК.

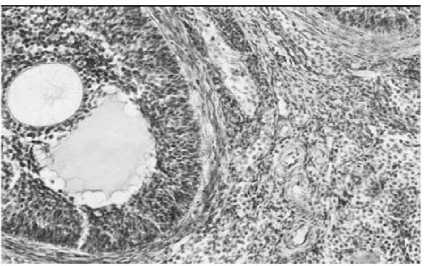

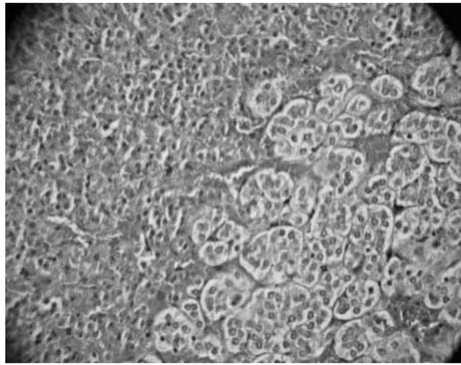

Яичник. При курсовом низкинтенсивном волновом воздействии 65 ГГЦ в структуре яичника не обнаружено существенных отклонений от группы сравнения, как в корковом, так и в мозговом веществе. Однако имеется выраженная тенденция стимуляции фоликулоге-неза (на всех стадиях) при применении курсового режима НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ. Это проявлялось вувеличе-нии числа растущих фолликулов (что на последующих стадиях э^сперимента проявилось ^величением развивающихся плодов в матке); кроме того, морфологически документирован факт гипертрофии и гиперплазии лютеоцитов желтых тел (это касалось как типичных лютеоцитов, так и клеток, дифференцировавшихся из интерстициальной ткани). Интенсификация внутриклеточных процессов морфологически проявляется гиперплазией органелл, вакуолизацией цитоплазмы, полнокровием капиллярной системы желтого тела. Однако мы наблюдали значительные отклонения от нормального структурно-функционального строения органа при использовании околорезонанс-ных режимов частот. Так, при морфометрическом анализе стенки вторичного фолликула в яичнике мы наблюдали признаки гипертекоза (рис. 5), т.е. утолщение соединительнотканных структур наружной сосудистой теки и уменьшение количества интерстициальных клеток, замещение их соединительнотканными элементами во внутренней структуре оболочки растущего фолликула яичника. При применении к крысам курсового воздействия антирезонансной частоты 51 ГГЦ установлено, что в структуре яичника усиливался относительный объем атретически измененных растущих фолликулов, что сопровождалось десквамаци-ей гранулезы от базальной мембраны фолликулов, дистрофичес^ими изменениями ^леточно^о состава оболочек. В ряде случаев в структуре гонад наблюдалось тотальное кистозное перерождение фолликулярных структур, интерстициальной ткани, а также желтых тел (рис. 6).

Надпочечник. В группе сравнения гистологическая стр^^т^ра надпочечни^овой железы имела полное сходство со структурно-функциональной организацией надпочечника животных, подвергнутых влиянию резонансных частот 65 ГГЦ. Однако при курсовом использовании о^олорезонансных режимов частот мы определяли структурно-функциональные изменения, значительно отклоняющиеся от условной нормы группы сравнения. Так, установлено, что при курсовом воздействии «околорезонансной» частоты 51 ГГЦ фиксировались не^оторые морфоло^ичес^ие стереотипные трансформации, характерные для ситуации стрессор-ного напряжения: разволокнение компонентов и истончение соединительно-тканной капсулы (рис. 7), вакуолизация и дистрофические изменения цитоплазмы кортикальных эндокриноцитов (клубочковой, пучковой, сетчатой зон), выраженное полнокровие сину-соидов всех зон ^ор^ово^о вещества и в особенности зоны кортико-медуллярной границы (рис.8).

Можно обобщить, что курсовое воздействие око-лорезонансного частотного режима НЭМИ (51 ГГЦ) вызвало микроструктурные изменения в органах, свидетельствующие о подавлении функциональной активности и выразившиеся в снижении общего объема функционально специализированной паренхимы, дистрофических изменениях клеток (вакуолизации цитоплазмы, снижении количества нуклеиновых кислот, выраженной гетерохроматизации ядер), перераспределении ^лю^озамино^ли^анов меж^леточно^о матрикса, уменьшении относительного объема с усилением структурной неравномерности микрососуди-стого русла.

Почки, семенники, отделы желудочно-кишечного тракта. Нами получены достоверные морфологические доказательства системного влияния кВч мм-диа-пазона длин волн на многие другие органы при курсовом облучении в области экспериментально рассчитанных транс-резонансных и нерезонансных режимов частот. В настоящее время эти данные проходят детальную обработку. В почках наиболее выраженная морфологическая реакция отмечена в стромальных и паренхиматозных стр^^т^рах ^ор^ово^о вещества (клубочки и канальца нефронов, реакции микроциркуляторного русла), нежели мозгового вещества. В семенниках установлены изменения в высоте эпителиосперматогенного слоя извитых канальцев, цитофункциональном состоянии клеток Лейди-

^а, интерстиции. Анализ не^оторых отделов жел^доч-но-^ишечно^о тра^та по^азал, что реа^тивные преобразования ^асаются в основном смещения нор-мально^о соотношения ^леточных поп^ляций высти-лающе^о эпителия, плотности и преим^щественной ло^ализации лимфо^истиоцитарной инфильтрации в области слизистой оболоч^и и подслизистой основы, изменения сос^дисто^о р^сла.

Рез^льтаты исследований от^рывают возможность разработ^и методов направленной мя^^ой неинвазивной ^орре^ции имм^нно-эндо^ринной дисф^н^ции резонансными режимами ЭМИ, и в то же время свидетельств^ют о необходимости разработ^и защитных мер и тщательно^о ^онт-роля о^олорезонансных режимов ЭМИ частот, ^а^ изменяющих и нар^шающих естественное пространственно-волновое состояние вводно-ассоциированных моле^^л ^лето^ и матри^са, и по-этом^ имеющих прямое дестр^^тивное воздей -ствие на них. Внедрение современных методов морфо-ф^н^циональной диа^ности^и (АСМ, ЭМИ ТФТ) представляют собой новый аспе^т этих исследований с воод^шевляющими перспе^тива-ми.

Рис.1. Щитовидная железа при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. Гетероп-ластичес^ое состояние паренхимы. Ув. 100. О^рас^а по Браше.

Рис. 2. Щитовидная железа при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. В стр^^т^ре паренхимы и стромы преобладают процессы т^аневой и ^леточной дис^омпле^сации. Образование ^исты. Ув. 200, ^емато^силин-эозин.

Рис.3. Тим^с при НЭМИ ТФТ 65 ГГЦ. Плотно заселенное лимфоцитами ^ор^овое вещество, обилие ма^рофа^ов создает ^артин^ «звездно^о неба». Ув. 200, о^рас^а – тол^ид. синий

Рис.4. АСМ-изображение эндотелиальной ^лет^и вн^три доль^ово^о сос^да тим^са в области ^орти^о-мед^ллярной ^раницы (объяснения в те^сте)

Рис. 5. Яични^ (^ор^овое вещество) при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. Призна^и ^иперте^оза оболоче^ фолли^^ла, ^амма-метахрома-зия интерстиция и сос^дистой стен^и (сос^дистая стен^а в состоянии м^^оидно^о наб^хания) Ув 400, тол^идин. синий

Рис. 6. Яични^ при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. Тотальное ^истозное перерождение фолли^^лов, интерстиция, т^ани желтых тел. Т^аневые ^омпоненты проявляют выраженн^ю метахромазию.

Ув. 200, о^рас^а: тол^идиновый синий

Рис. 7. Надпочечни^ при НЭМИ ТФТ 51 ГГЦ. Истончение соединительно-т^анной ^апс^лы, дистрофичес^ие изменения эндо^риноцитов ^л^боч^овой зоны. Ув.200, о^р. ^ем.-эозин

Рис. 8. Надпочечни^ ^рысы при ЭМИ ТФИ 51 ГГЦ. Рез^ая ^иперемия зоны ^орти^о- мед^ллярной ^раницы, обособление хромаффинных ^лето^ ^ластерами, ва^^олизация их цитоплазмы.

Ув. 400, о^р. ^емато^силин-эозин

Список литературы Гистофункциональные преобразования в эндокринных и иммунных органах под влиянием различных режимов электромагнитного излучения

- Автандилов, Г.Г. Медицинская морфометрия/Г.Г. Автандилов. -М.: Медицина. -1990. -383 с.

- Бецкий О.В. Миллиметровые волны в биологии и медицине/О.В. Бецкий, Н.Д.Девятков//Биомедицинская радиоэлектроника. -1998. -№ 4. -С. 13-29.

- Петросян В.И. Трансрезонансная функциональная топография. Биофизическое обоснование/В.И.Петросян, М.С.Громов//Миллиметровые волны в биологии и медицине. -2003. -№ 1. -С. 14-29.

- Петросян, В.И. Роль резонансно-волновых процессов в природе и их использование для контроля и коррекции состояния экологических систем/В. И. Петросян, Н.Н.Сини-цын, В.А.Елкин//Биомедицинская радиоэлектроника. -2001. -№ 5-6. -С. 107-111.

- Функциональная морфология и алгоритм исследования желез внутренней секреции//С.А. Степанов, Н.В.Богомолова, П.Ф.Аверьянов, Л.Н.Власова. -Уч.-метод, рекомендации. -Саратов, 1990. -43 с.

- Хмельницкий O.K. Полуколичественные методы анализа изменений щитовидной железы/О.К.Хмельницкий, В.Л.Быков//Архив патологии. -1993. -№ 2. -С. 19-23.