Гистограммный способ определения местоположения емкости для внутреннего отвала при открытой угледобыче в Кемеровской области

Автор: Селюков Алексей Владимирович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Горное дело

Статья в выпуске: 1-1 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

С применением специального метода горно-геометрического анализа карьерного поля построены и оценены графические гистограммные зависимости критериев, определяющих выбор местоположения емкости под внутренний отвал для режима действующего карьерного поля. Показано, что технико-экономические показатели производственной деятельности угольного разреза регулируются одновременно с раскройкой карьерного поля на сектора при выборе местозаложения емкости под внутренний отвал и ранжировании совокупной значимости расчетных величин анализируемых гистограмм. Предлагаемые технологические решения отработки угольных месторождений наклонного и крутого падения, изменение порядка отработки угольных разрезов могут существенно повысить экономическую эффективность работы действующего разреза и снизить негативное влияние последствий открытой угледобычи на экологию Кемеровской области

Угольный разрез, внутренний отвал, горно-геометрический анализ, критерии выбора

Короткий адрес: https://sciup.org/14294870

IDR: 14294870 | DOI: 10.21443/1560-9278-2016-1/1-40-46

Текст научной статьи Гистограммный способ определения местоположения емкости для внутреннего отвала при открытой угледобыче в Кемеровской области

Развитие масштабов открытой угледобычи привлекает повышенное внимание к разрезам Кемеровской области при ограничении земель сельскохозяйственного назначения. Применяемые системы разработки не всегда отвечают условиям экологических требований, и необходимо изыскивать более совершенные технологические решения.

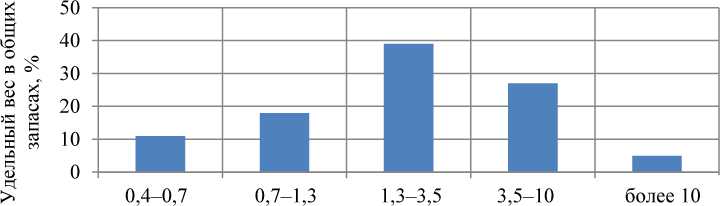

Природные условия формирования угольных месторождений в различных регионах земного шара одинаковы, все они относятся к пластовым осадочным месторождениям и отличаются только степенью метаморфизма и тектонических нарушений. В этом отношении уникальными являются месторождения Кузнецкого бассейна каменных углей, не имеющие аналогов в природе. Здесь представлены все возможные варианты залегания угольных пластов как по их мощности (рис. 1, а ), углу падения, количеству (рис. 1, б ), так и степени нарушенности пликативными и дизъюнктивными нарушениями, а значительная доля угольных месторождений Кемеровской области – это залежи пластов наклонного и крутого падения (до 80 % от общего количества).

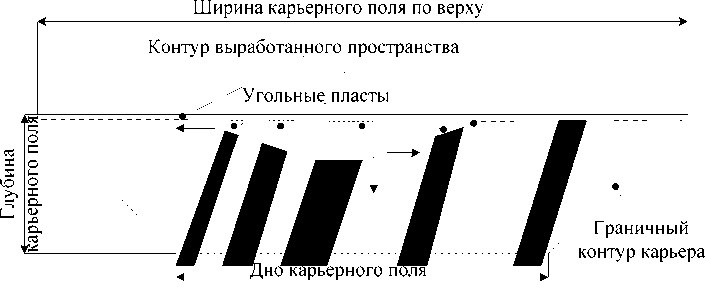

Основными предпосылками к формированию порядка разработки месторождений Кемеровской области являются горно-геологические условия залегания угольных пластов. В практике производства открытой угледобычи в Кемеровской области, начиная с момента ввода в эксплуатацию первых угольных разрезов "Бачатский", "Краснобродский" и других, до настоящего времени преимущественно используется углубочная продольная одно- или двухбортовая система разработки по классификации, предложенной академиком В. В. Ржевским. В основу такой системы разработки закладывается развитие горных работ по падению угольных пластов, а приращение рабочей зоны в плане горных работ является производным от первоначального главного развития горных работ по глубине (рис. 2).

Комплексный анализ углубочной продольной системы разработки, применяемой на действующих разрезах, позволил выявить ряд негативных сторон, снижающих эффективность угледобычи: большая дальность транспортирования вскрыши на внешние отвалы (до 5 км); многомиллионные объемы вскрыши, размещаемые во внешних отвалах; отчуждение сельскохозяйственных земель под внешние отвалы и т. п. Все это влечет к росту ресурсозатрат всех видов и нагрузки на окружающую природную среду.

Следовательно, применяемая углубочная продольная система разработки не полностью соответствует экологическим требованиям, и необходимо изыскивать более совершенные технологические решения. В добавление, резюмируя вышесказанное, можно привести выражение академика Л. Н. Добрецова (Председатель объединенного ученого совета наук о земле Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск) [1] "…отвалы – это бомба замедленного действия, вред от них не сразу проявляется".

а

б

Геолого-промышленные районы Кемеровской области

Рис. 1. Распределение запасов по группам мощности угольных пластов ( а ) и число пластов наклонных и крутопадающих угольных месторождений Кемеровской области ( б )

<— Направление подвигания фронта работ в поперечном профиле карьерного поля

<— Направление углубки горных работ в поперечном профиле карьерного поля

Рис. 2. Схема, укрупненно поясняющая на поперечном профиле карьерного поля порядок развития горных работ при углубочных продольных системах разработки

Материалы и методы

В работах российских ученых-горняков, посвященных направлению "Ресурсосберегающие технологии открытых горных работ", многократно и доказательно подтверждалось эффективность использования выработанного пространства карьерного поля для складирования вскрышных пород [2–7]. Реализация таких технических решений в промышленных масштабах горных предприятий Кемеровской области невозможна.

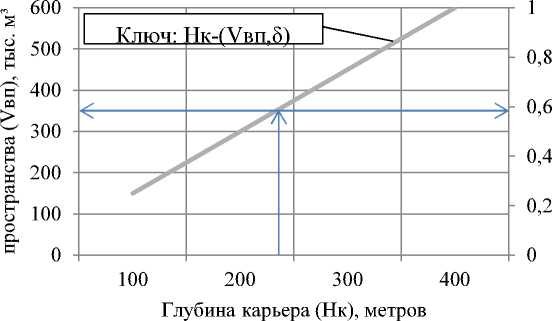

Как уже подчеркивалось, принятый порядок развития рабочей зоны в карьерном поле не позволяет этого сделать (зона углубляется постоянно, до момента затухания горных работ в карьере). При углублении горных работ увеличивается объем выработанного пространства и вместе с ней – доля выработанного пространства карьера (рис. 3), одновременно выработанное пространство как потенциальная емкость для складирования вскрышных пород используется только к завершающемуся периоду эксплуатации карьера. Анализ графика, представленного на рис. 3, позволяет сказать о том, что доля выработанного пространства карьерного поля позволяет реализовать его возможности как потенциальной емкости для складирования вскрышных пород.

Доля емкости под внутренний отвал в выработанном пространстве, д. е.

Рис. 3. Зависимость доли выработанного пространства карьера (д. е.) от его глубины (м) и объема выработанного пространства (тыс. м 3 )

Известные теоретические подходы мало реализованы в практической деятельности угольных разрезов, что поясняется двумя позициями:

– стандартные проектные решения, базирующиеся на известных теоретических посылах, и чисто формализованный подход к обоснованию тех или иных проектных проработок (шаблонность) подталкивают к фрагментарному, а не комплексному внедрению;

– внедрение в проектную практику должно сопровождаться дополнительным обоснованием параметров и области эффективного применения таких систем разработки относительно конкретных горно-геологических и технологических условий действующего производства, т. е. должны дополнительно выполняться конструктивнопараметрические проработки применительно к условиям действующего разреза.

Следовательно, необходимо более детализировано подходить к изучаемому вопросу.

Из ряда научных публикаций [2–7] известно, что при разработке наклонных и крутопадающих угольных залежей могут применяться следующие виды поперечных систем разработки: углубочно-сплошная, поэтапно-углубочная, блочно-слоевая, челночно-слоевая. Эти системы разработки характеризуются двумя этапами развития горных работ:

-

1. Формирование первоначальной емкости в границах карьерного поля для внутренних отвалов.

-

2. Отработка основной части карьерного поля со складированием вскрышных пород в выработанном пространстве карьера.

Применительно к условиям разрезов Кузбасса автором предложена модернизированная интерпретация к формированию структурных схем очередности отработки карьерных полей на основании конструктивнопараметрических проработок многовариантной адаптации режима внутреннего отвалообразования [8]. Внедрение новых пространственно-планировочных решений обеспечит более быстрое (оперативное) получение технологических и экологических преимуществ внутреннего отвалообразования на всех очередях отработки за счет дополнительной отсыпки того или иного промежуточного внутриконтурного отвала. К дополнительным признакам, детализирующим процесс трансформации углубочной продольной в поперечную систему разработки и ранее не упоминавшимся в работе [8], в авторской интерпретации устанавливается выбор места сооружения емкости для внутреннего складирования вскрыши. В качестве наиболее представительных критериев выбора могут быть предложены:

-

- угленасыщенность (количество и мощность угольных пластов свиты);

-

- текущая глубина (пространственная разность отметок рабочей зоны);

-

- расстояние емкости от внешнего отвала (дальность транспортирования пород вскрыши на внешний отвал в момент сооружения емкости);

-

- схема вскрытия емкости (наличие стационарных и полустационарных вскрывающих выработок);

-

- обеспечение максимальной производственной мощности в процессе сооружения емкости (долевое обеспечение годовой производственной мощности).

Рассмотрим пример реализации предлагаемого способа выбора местоположения емкости под внутренний отвал для условий разреза ЗАО "Разрез Прокопьевский" (Кемеровская область). ЗАО осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право пользования недрами КЕМ 14778 ТЭ от 16.10.2009 г. и горноотводного акта № 1852 от 26.11.2009 г. на участке "Разрез Прокопьевский" Прокопьевско-Киселевского каменноугольного месторождения. Границами участка недр согласно лицензии КЕМ 14778 ТЭ являются: на севере – русло реки Чикманачиха; на востоке – выход пласта VIII Внутреннего под наносы; на юге – по восточному крылу I Тырганской антиклинали – русло реки Калзыгай, по западному крылу – 4 промежуточная разведочная линия; на западе – Тырганский надвиг. Площадь горного отвода составляет 795 га. Размеры участка недр (поля разреза): длина (по простиранию) – до 5 050 м: ширина (вкрест простирания) – до 2 000 м. Проектная мощность участка "Разрез Киселевский" принята равной 2 000 тыс. т угля в год. Принятая проектная мощность проверена расчетами по фактору обеспечения подготовленными запасами, производительности вскрышного комплекса и пропускной способности автодорог.

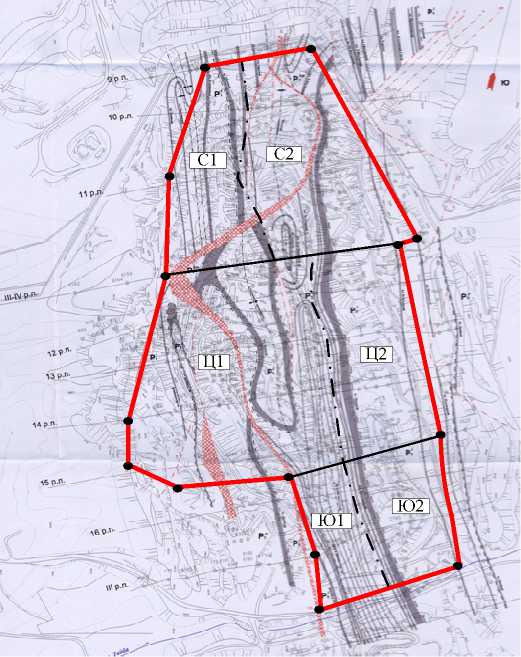

Для апробации теоретических посылов применительно к действующему карьерному полю производится районированное деление на сектора. Целью такого подхода является определение вероятных мест закладки первоначальной емкости под внутренние отвалы. В практике проектирования карьеров главное направление развития горных работ в карьере при углубочных продольных системах разработки выбирается, как правило, в привязке к наиболее мощному пласту свиты и формируется так называемая ось привязки, которая условно делит разрез на две части по простиранию залежи. Затем условно по направлению от севера к югу карьерное поле в плане делится на участки или сектора, которым присваивается маркировка: С1, С2, Ц1, Ц2, Ю1, Ю2 (рис. 4).

Рис. 4. Районирование карьерного пространства разреза "Прокопьевский" в плане на сектора при уточнении выбора местоположения емкости под внутренний отвал

Согласно данным по проекту [9], траектория направления подвигания разрезной траншеи в плане карьерного поля на рис. 4 показана штрихпунктирной линией. Относительно продольного разделения карьерного поля предварительно размер секторов намечается, исходя из различия в геометрических размерах плана карьерного поля (как представлено на рис. 4), а окончательно размер сектора выбирается способом перебора полученных расчетных значений критериев предлагаемого способа.

Необходимость такого секторного деления обусловлена неравномерностью пространственной отработки карьерного поля и позволяет детально рассмотреть процесс выбора закладки выработки под внутренний отвал. Кроме того, на каждом из участков отклонение пласта или группы пластов от прямолинейности приводит к тому, что геометрические параметры карьерного поля в поперечном сечении могут существенно варьироваться; значения иных расчетных параметров в каждом секторе – заметно различаться.

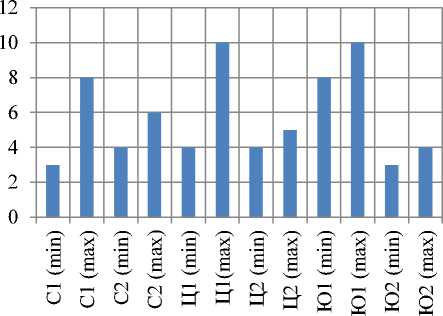

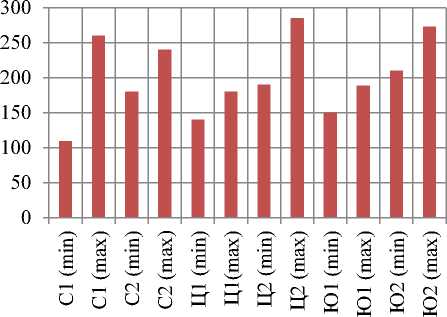

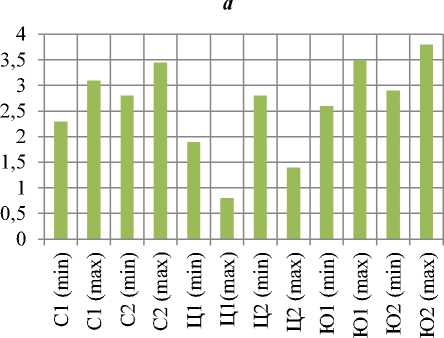

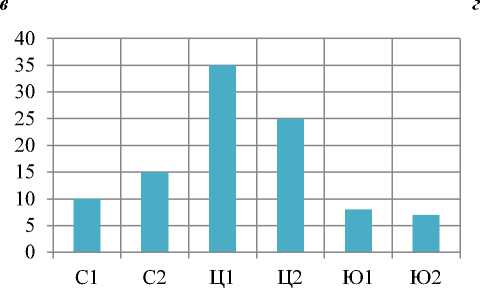

Базируясь на расчетные критерии, представленные выше, способом специального метода горногеометрического анализа, разработанным к. т. н. В. И. Ческидовым [10], устанавливаются диапазонные значения по секторам карьерного поля (рис. 5).

-

■ количество угольных пластов по секторам угольного разреза, шт. (min/max)

-

■ отметки рабочей зоны карьерного поля по секторам, м

б

II

С1 С2 Ц1 Ц2 Ю1 Ю2

-

■ дальность транспортирования вскрыши на внешний отвал, км

-

■ схема вскрытия емкости

(наличие вскрывающих выработок:

1 – стационарные; 2 – полустационарные)

-

■ обеспечение годовой производственной мощности по секторам, в % от А год

д

Рис. 5. Гистограммы оценки показателей раскройки карьерного поля на сектора, с целью выявления факторов, значимо влияющих на выбор местозаложения емкости под внутренний отвал: а – диапазон колебания количества угольных пластов в свите; б – максимальные и минимальные отметки рабочей зоны карьерного поля; в – расстояние транспортирования вскрыши на внешний отвал;

г – наличие стационарных или полустационарных выработок;

д – долевое обеспечение годовой производственной мощности в процентах от проектной мощности

Результаты и обсуждения

Таким образом, по совокупности предлагаемых критериев, входящих в представленный перечень, можно выбирать сектор в карьерном поле, который потенциально будет являться емкостью для складирования вскрышных пород. Для уточнения выбора сектора под внутренний отвал показатели анализируются комплексно, и по гистограммам определяется высокая или низкая значимость того или иного фактора по секторам, т. е., к примеру, в момент сооружения емкости нужно сократить дальность транспортирования или не производить дополнительную нарезку вскрывающих выработок и т. д. Применительно к условиям разреза "Прокопьевский" таковым будет являться сектор "Ц1", что поясняется следующими расчетными критериями: количество угольных пластов в секторе 10 шт (угленасыщенность); наибольшая текущая глубина +140 м (большая вместимость выработанного пространства и наименьшее углубление до проектных контуров); средневзвешенная дальность транспортирования вскрыши на внешний отвал 800 м и наличие стационарной вскрывающей выработки (капитальная траншея), долевое обеспечение годовой производственной мощности 35 %. Геометрические параметры сектора по простиранию залежи от 3–4 до 16 разведочной линии, вкрест простирания от лицензионных границ в выбранном секторе до кровли пл. Внутреннего II.

Заключение

Данные, полученные по результатам предложенного теоретического подхода – гистограммного способа определения местоположения емкости для внутреннего отвала при открытой угледобыче в Кемеровской области, позволили сделать следующие выводы:

-

1) повышение эффективности угледобычи при отработке крутых и наклонных угольных пластов в рамках углубочных продольных систем разработки ограничивается длительным неиспользованием выработанного карьерного пространства для размещения вскрышных пород и одновременным снижением землемкости горного производства;

-

2) единичное использование систем открытой разработки с внутренним отвалообразованием на некоторых разрезах Кемеровской области подтверждает их эффективность, вместе с тем их внедрение не приводит к массовой практической применимости из-за отсутствия полновесной теоретической базы;

-

3) процесс поэтапного преобразования углубочных продольных в поперечные системы разработки основывается на поисковых решениях, целью которых является определение вероятных мест закладки первоначальной емкости под внутренние отвалы;

-

4) достигнутые технико-экономические показатели производственной деятельности угольного разреза регулируются одновременно с раскройкой карьерного поля на сектора при выборе местозаложения емкости под внутренний отвал и ранжировании совокупной значимости расчетных величин анализируемых гистограмм.

Предлагаемые технологические решения отработки угольных месторождений наклонного и крутого падения могут позволить существенно повысить эффективность работы действующего разреза, а также снизить негативное влияние последствий открытой угледобычи в Кемеровской области.

Выражаю благодарность сотрудникам инжиниринговой компании ООО "Сибгеопроект" (г. Кемерово) за предоставленные материалы проектной документации разреза "Прокопьевский", которые использованы в данной работе.

Список литературы Гистограммный способ определения местоположения емкости для внутреннего отвала при открытой угледобыче в Кемеровской области

- Хорошилова Л. С., Тараканов А. В. Проблемы нарушенных земель в Кузбассе и пути их решения//Вестник КузГТУ. 2007. № 2. С. 62-64.

- Саканцев Г. Г., Ческидов В. И. Установление области применения внутреннего отвалообразования при открытой разработке крутопадающих месторождений полезных ископаемых//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2014. № 3. С. 87-96.

- Ржевский В. В. Открытые горные работы. Ч. 2. Технология и комплексная механизация. М.: Недра, 1985. 549 с.

- Томаков П. И., Коваленко В. С. Природоохранные технологии открытой разработки крутых и наклонных Угольных месторождений Кузбасса//Уголь. 1992. № 1. С. 16-20.

- Михальченко В. В., Прокопенко С. А. Экологически чистые технологии -будущее открытой угледобычи в Кузбассе//Уголь. 1992. № 1. С. 11-14.

- Трубецкой К. Н., Пешков A. A., Мацко H. A. Определение области применения способов разработки крутопадающих залежей с использованием заранее сформированного выработанного пространства карьера//Горный журнал. 1994. № 1. С. 51-59.

- Корякин А. И. Пути создания малоземлеемких технологий открытой угледобычи в Кузбассе//Вестник КузГТУ. 1991. № 1. С. 60-62.

- Селюков А. В. О технологической значимости внутреннего отвалообразования при открытой разработке угольных месторождений Кемеровской области//Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2015. № 5. С. 23-34.

- Проектная документация расширения производства ЗАО "Прокопьевский угольный разрез" (13-2010/П-Г)/ООО "Сибгеопроект". Кемерово, 2010.

- Пути повышения эффективности и экологической безопасности открытой добычи твердых полезных ископаемых/В. И. Ческидов, Е. Л. Счастливцев, С. Г. Пушкин, А. А. Быков, В. А. Федорин. Новосибирск: ИГД СО РАН, 2010. 254 с.