Гистологическая картина новообразований у молоди рыб Средней и Нижней Волги

Автор: Минеев А.К.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

За период 1995-2009 гг. у молоди рыб Средней и Нижней Волги обнаружено большое количество различных видов морфологических аномалий. Бóльшую долю среди них составляют такие нарушения, как пигментированные новообразования около глазных яблок, непигментированные опухоли в области глаз и на теле. Реже встречаются пигментированные опухоли покровов тела и внутри миотомов. В работе приводится динамика встречаемости подобных нарушений у молоди карповых рыб, а также впервые описана гистологическая картина и приведены оригинальные иллюстрации данных аномалий.

Молодь рыб, морфологические аномалии, пигментированные новообразования, непигмен- тированные опухоли, гистологические препараты

Короткий адрес: https://sciup.org/148200329

IDR: 148200329 | УДК: 597.583.

Текст научной статьи Гистологическая картина новообразований у молоди рыб Средней и Нижней Волги

За последние десятилетия в ихтиофауне Средней и Нижней Волги наблюдаются серьёзные изменения, связанные, прежде всего, с ухудшением качества среды обитания и условий нереста всех видов рыб. Среди различных негативных последствий воздействия на популяции рыб таких неблагоприятных факторов, как бытовые и промышленные загрязнения водохранилищ, критические изменения уровенного режима в период нереста, общее увеличение трофности водоёмов и т.д., существенно выделяются различные нарушения физиологии, аномалии внешнего и внутреннего строения органов, тканей и всего организма рыб в целом [4, 7, 11-16].

Эти процессы закономерны для различных природных водоёмов и не зависят от видовой принадлежности рыб [1-3, 5, 6, 8, 10, 17, 18-29].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Отлов молоди рыб на разных стадиях личиночного развития осуществлялся на основных нерестилищах Саратовского и Куйбышевского водохранилищ (Средняя Волга) в 1995-2009 гг. и водоёмах Волго-Ахтубинской поймы (Нижняя Волга) в 19961998 гг. Сбор материала производился в весеннелетний период непосредственно в местах нереста и нагула молоди рыб.

Молодь фиксировалась 4%-ным раствором формалина и подвергалась дальнейшему визуальному изучению на предмет обнаружения внешних морфологических нарушений. Некоторые личинки рыб фиксировались жидкостью Лилли для последующего гистологического исследования тканевых патологий. Видовая принадлежность и стадии развития особей устанавливались по определителю Коблицкой [9]. Внешние морфологические уродства изучались патолого-морфологическим методом с применением микроскопической техники. Всего обследовано 38876 особей тринадцати видов рыб (табл. 1). Личинки и мальки рыб, имеющие различ-

ные новообразования, подвергались гистологическому изучению. Зафиксированные в фиксаторе Лилли особи подвергались обезвоживанию в возрастающих концентрациях спиртов, спирт-бензоле, бензоле и парафин-бензоле, с последующей заливкой в парафин. Срезы новообразований и фрагментов окружающих тканей производились на механическом микротоме. Толщина срезов не превышала 8 мкм. Препараты подвергались дальнейшей депарафинизации по стандартной схеме. Препараты окрашивались гематоксилином по Вейнгарту и водным раствором эозина с последующим заключением в канадский бальзам. Таким образом было изготовлено 50 препаратов пигментированных и непигментированных новообразований разной степени выраженности и локализации.

Статистическая обработка материала осуществлялась стандартными методами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

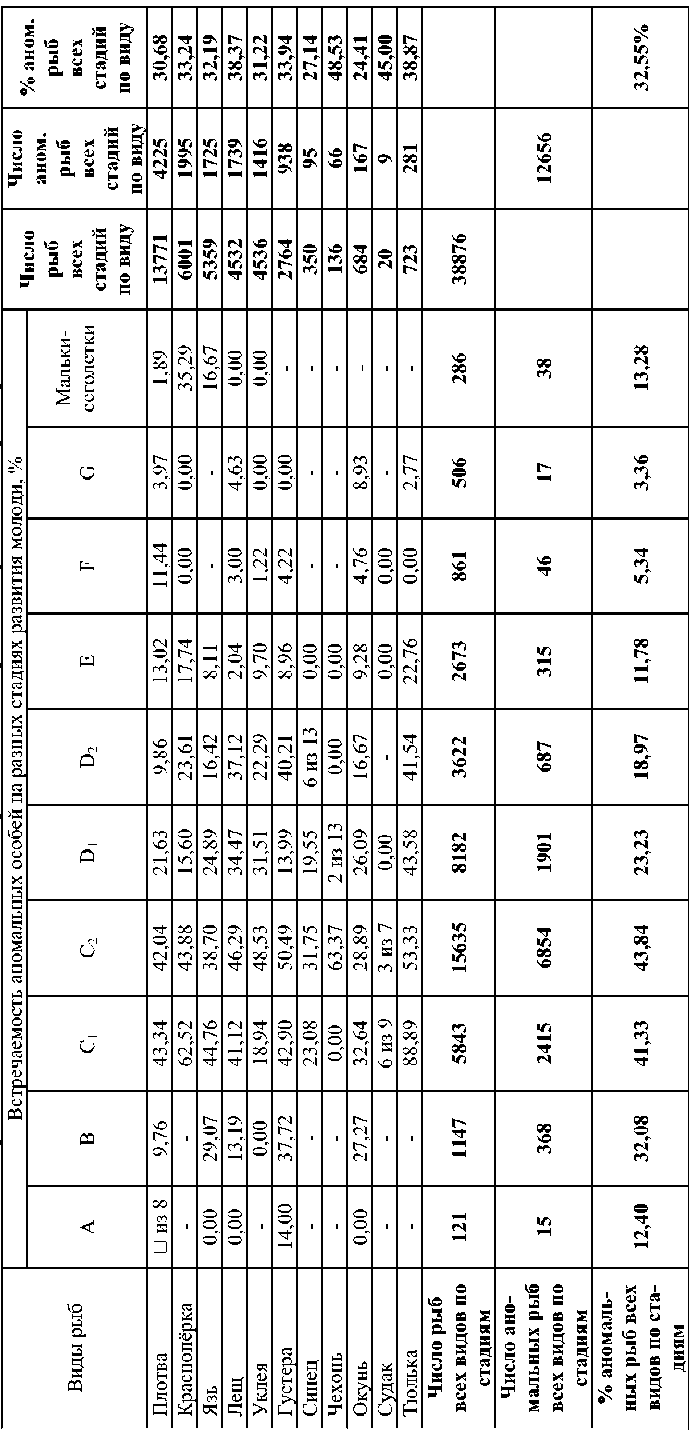

Согласно данным таб. 1, наибольшее количество молоди рыб с аномалиями обнаружено среди ранних и поздних личинок рыб на стадиях развития C 1 , C 2 и D 1 . К более поздним стадиям развития (E, F и G) общее количество таких особей плавно уменьшается. Среди мальков на стадии G зафиксирована наименьшая доля особей с аномалиями – 3,36% (табл. 1).

Данная тенденция объясняется тем, что большинство рыб, являющихся носителями тех или иных аномалий, элиминируют к более поздним стадиям личиночного развития в результате своей низкой жизнеспособности. На стадиях поздних мальков (F, G) и среди мальков-сеголетков продолжают встречаться рыбы с малолетальными и нелетальными видами внешних морфологических аномалий (нарушения пигментации тела, пигментированные новообразования в области глаз и на теле, некрупные непигментированные новообразования и др.), но количество таких особей, как правило, невелико. Рыбы с более тяжёлыми аномалиями отмирают или выедаются хищниками на ранних стадиях развития (С1 – D2), на поздних стадиях и среди мальков-сеголетков встречаемость таких особей единична, и это скорее исключение из общей тенденции.

Среди молоди рыб разных видов доля особей с различными уродствами варьировала от 24,41% (окунь) до 48,53% (чехонь), при общей встречаемости личинок и мальков рыб (носителей аномалий) за весь период исследования 32,55%. Таким образом, треть всех обследованных рыб из водоёмов Средней и Нижней Волги в 1995-2009 гг. являлись носителями тех или иных морфологических аномалий и патологий. Наши многолетние исследования показывают, что различные виды морфологических аномалий встречаются у молоди рыб независимо от видовой принадлежности.

Обнаруженные нами уродства у личинок и мальков рыб относятся к восьми основным группам, приведённым в табл. 2.

Наибольшую долю среди обнаруженных морфологических нарушений составляют аномалии, входящие в группу нарушений пигментации тела – 58,81%. К данным уродствам относятся единичные или множественные пигментированные новообразования в области глазных яблок, пигментированные новообразования в миотомах туловища и в основании хвостового плавника, поверхностные пиг-ментомы туловища, а также отсутствие пигментных клеток в стандартных местах локализации, что приводит к нарушению видоспецифичного пигментного рисунка.

Перечисленные выше морфологические аномалии отнесены нами к малолетальным или нелетальным уродствам, так как они обнаруживаются даже на поздних стадиях личиночного развития и у мальков сеголетков. Согласно данным табл. 2, преобладающая часть аномалий, обнаруженных у рыб такого возраста, составляют именно нарушения пигментации тела. Впрочем, и на более ранних стадиях развития преобладают аномалии этой группы.

Непигментированные новообразования, объединённые нами в отдельную группу, составили всего 5,12% от общего количества морфологических нарушений (табл. 2).

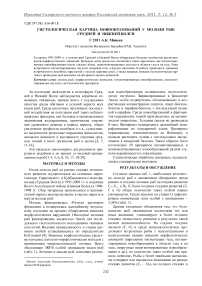

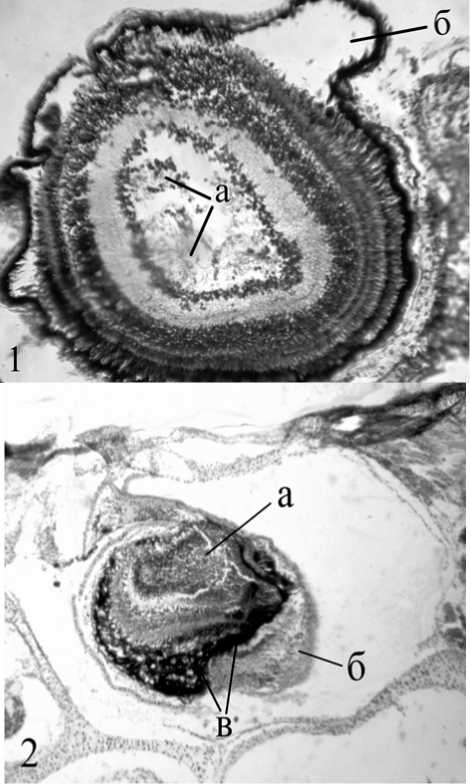

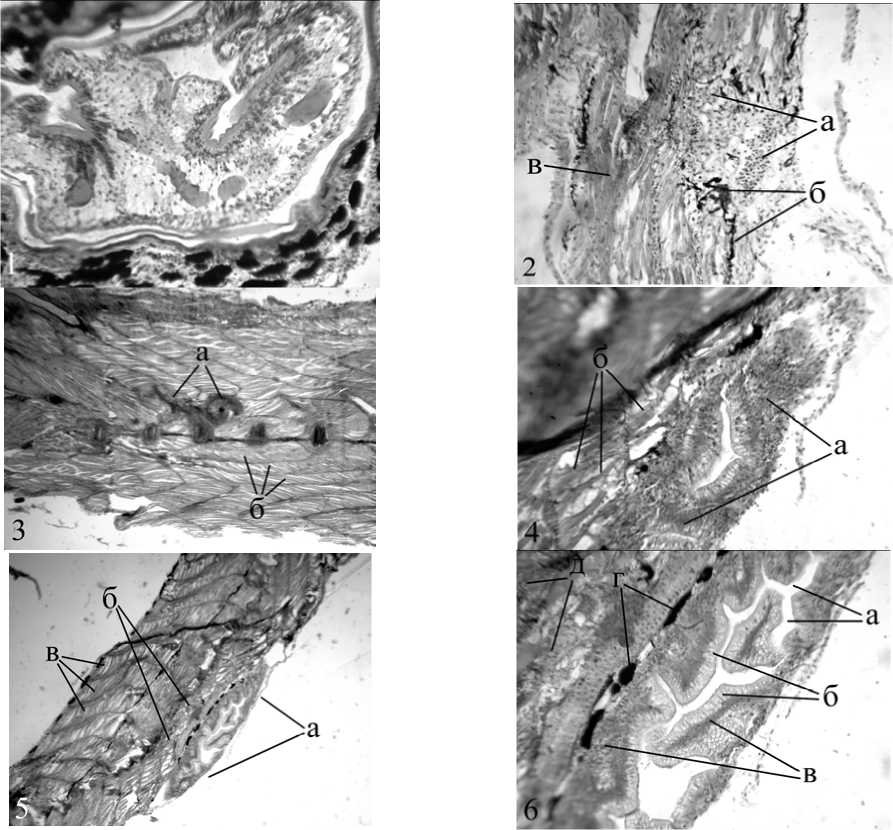

Рис. 1. Новообразования в области глаз:

1 – краснопёрка, С 1 : а – опухоль внутри глазного яблока, б – непигментированное новообразование на периферии глазного яблока; 2 – плотва, С 2 : а – деформированное и недоразвитое глазное яблоко, б – непигментиро-ванная опухоль, в – пигментированное новообразование; 3 – язь, С 1 : а – деформированное глазное яблоко, б – непигментированная опухоль за глазным яблоком; 4 – язь, С 2 : а – непигментированное новообразование внутри глазного яблока.

Таблица 1. Встречаемо сть аномальных особей на разных стадиях развития среди молоди рыб Средней и Нижней Волги в 1995-2009 гг.

|

к о m « о И Й К К к « о И ч о & и ю S & К ч о R О U CD щ Я О' ^^ S « Я Н и я CD д CD ГО Я » о * £ 5 & н о о 2 X Б В 8 & £ х 5 S ® я я я я го св & Д н о о 5 CD Св Я CD & Н CD m ri я & Я Ч ю я Н |

2 я * ® s 1 и 3 В ” я д g И о Я Я Я ^ у а Н “ и М - *s |

OS in |

CO os' |

in |

in in |

in |

© © |

|||||

|

ё Я 3 Я S я Я В g и « И g 2 „ о =s aS as ■ 5 „ и _ г g 5 « * к 5 1 2 2 8 |

04 OS 04 |

^ |

so |

in 00 |

^ |

|||||||

|

d of Я Q. eq u X 3 Я Q. и VO S s Ei Ed 2 я EC О u a & X 3 я 8 >я я 5 s о та F & m |

, s Q |

СП |

04 |

© |

||||||||

|

и |

04 |

04 |

co |

та- |

о |

|||||||

|

a |

CO |

co |

00 |

04 |

00 СО |

© |

||||||

|

04 |

co |

go |

О |

СО СО |

00 |

|||||||

|

Q |

co |

04 |

OS so |

Os |

OS |

OS |

СО in |

|||||

|

Q |

та |

О та- |

co |

co |

04 |

co та- |

04 |

со |

00 |

04 in |

||

|

U |

Os та 00 |

та- |

r- |

in co SD |

CO |

OS |

Os |

со со in |

||||

|

U |

co so |

co |

00 |

CO co 04 |

О CO |

SO 04 |

04 04 |

|||||

|

m |

Os |

04 |

co |

co |

00 SC |

OS 04^ СО |

||||||

|

< |

’Я |

CO |

co |

in |

00 © © |

|||||||

|

та |

я Q Ed о & S я 1 & К та |

Я Q о & Я Я h я ° ri S |

s Q о & 5 » 1 ° Д | m К |

s Q о & S Я 1 H Я R та-' та |

Я s Ed % i CQ s S Я x & p. я ^ m и |

Я • 3"

Й c ” ” 3 ^ 1 я SO H |

6 Я ”1 о so я 2 н я о та В § К о г^ и |

Я о & S ^i & о та н Ё о . s оо S |

§ g Д § И м u a * 5 S S M s Я H 3 u O :S Я e я Д e Я 5 ч у я |

Я я х а ч>в я я « S 3 ’§ ° я Я в Я « S® Я |

||

К аномалиям данной группы относятся непиг-ментированные или слабопигментированные опухоли в области глазных яблок (внутри и снаружи глаза), а также непигментированные или слабопиг-ментированные новообразования в миотомах туловища. Эти отклонения в морфологии можно отнести к патологиям внутреннего строения, степень их летальности для рыб намного выше, чем степень летальности пигментированных новообразований. Все уродства данной группы отнесены нами к разряду полулетальных аномалий. Как правило, молодь рыб, являющаяся носителем данных нарушений, перестаёт встречаться среди рыб уже на стадиях развития F и G (поздние мальки) (табл. 2).

На рис. 1 и 2 представлена гистологическая структура морфологических нарушений 6-й и 7-й групп, зафиксированных у личинок и мальков карповых рыб в области глазных яблок и миотомов туловища.

Нам неизвестно, в какой степени пигментированные и непигментированные новообразования влияют на функциональность глаза, однако, из данных рис. 1 видно, что наличие данных опухолей заметно меняет саму структуру органа, что не может не отражаться на его нормальном функционировании. Возможно, в результате определённой выраженности заболевания глазное яблоко теряет способность видеть, что приводит к существенному снижению жизнеспособности особи и её последующей элиминации.

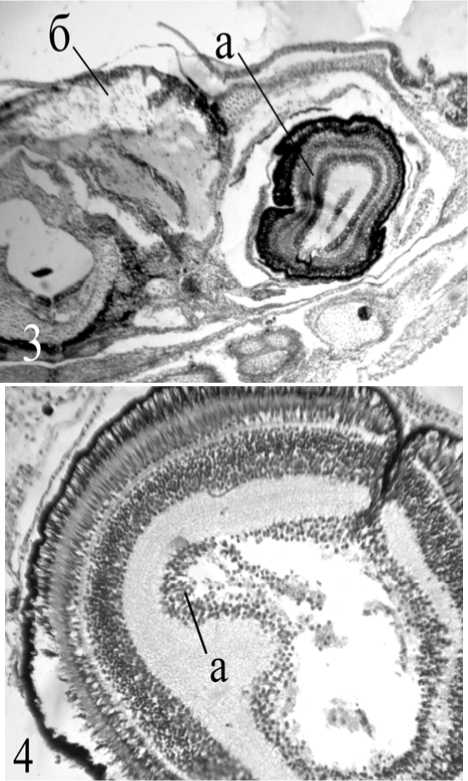

Рис. 2. Опухоли и новообразования на туловище:

1 – плотва, G: пигментированная опухоль с включениями соединительной ткани; 2 – плотва, С 2 : а – клетки пигментированной опухоли в основании хвостового плавника, б – включения пигмента, в – мышечные волокна; 3 – уклея, Е: а – опухоль (предположительно аденосаркома) внутри миотомов, б – нормально развитые миотомы; 4 – язь, С 2 : а – слабопигментированная опухоль в основании спинного плавника, б – дистрофированные миотомы; 5 – язь, С 2 : а – общий вид наружной слабопигментированной опухоли (предположительно карциномы), б – область деструкции миотомов, в – нормально развитые миотомы; 6 - язь, С 2 : строение опухоли: а – полость внутри опухоли, б – клетки призматического эпителия, в – скопления железистых клеток опухоли, г – скопления меланизированных клеток, д – область деструкции миотомов

Наличие подобных новообразований внутри или снаружи глаза очень часто сопровождается морфологическими аномалиями первой группы (табл. 2) – общим недоразвитием глазного яблока, отсутствием или смещением хрусталика, смещением зрительной оси глаз. За период исследования 19952009 гг. известен единичный случай обнаружения подобной патологии (опухоль внутри глазного яблока) у взрослых половозрелых рыб Саратовского водохранилища [14], но нами не зафиксировано ни одного случая поимки взрослой особи с новообразованиями в обоих глазных яблоках.

Локализация различных новообразований в миотомах туловища личинок и мальков рыб вызывает ярко выраженную дистрофию и деструкцию окружающих тканей, что приводит к снижению двигательной активности и последующей гибели особей. Из данных рисунка 2 видно, как изменяется структура мышечной ткани в местах локализации внутримиотомных новообразований (рис. 2, 2-3) и наружных слабопигментированных и непигменти-рованных опухолей (рис. 2,1, 2,4-6). Мышечные волокна искривляются, иногда заметны ярко выраженные расслоения ткани, в конечном итоге мио-томы полностью теряют свою первичную структуру (рис. 2,2) и способность выполнять свои функции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обнаруженные нами многочисленные морфологические аномалии и патологии у молоди рыб Средней и Нижней Волги свидетельствуют о воздействии различных неблагоприятных факторов (в основном антропогенных) на экосистему волжских водохранилищ. Значительная доля уродливых личинок рыб на ранних стадиях развития (С 1 , С 2 , D 1 ) и высокий процент встречаемости молоди с морфологическими аномалиями за весь период исследования на всех водоёмах (32,55%) могут свидетельствовать о степени загрязненности водоемов, которая, очевидно, носит хронический характер. Большинство популяций карповых и окунёвых видов рыб, составляющих основу ихтиофауны Средней и Нижней Волги, оказались под длительным воздействием комплекса неблагоприятных факторов, которые и провоцируют возникновение массовых нарушений эмбриогенеза и личиночного развития молоди рыб.

Установлено, что и наиболее массово встречающиеся виды и группы морфологических нарушений (нарушения пигментации тела), и группы аномалий, обнаруживаемые нечасто (непигменти-рованные новообразования), фиксируются у молоди рыб независимо от её видовой принадлежности. Малолетальные и нелетальные уродства обнаруживаются у личинок рыб на поздних стадиях развития (F, G) и у мальков-сеголетков, в то время как полу-летальные и летальные аномалии не регистрируются вследствие элиминации таких особей.

Гистологическая картина изученных нами пиг- ментированных новообразований, которые являются наиболее массовыми видами морфологических аномалий молоди рыб, и слабопигментированных и непигментированных опухолей, которые встречаются реже, доказывает, что подобные нарушения негативно влияют на состояние окружающих тканей в местах локализации и существенно снижают жизнеспособность особи.

Полученные данные позволяют характеризовать экологическую ситуацию, сложившуюся на акватории водохранилищ Средней и Нижней Волги в 1995-2009 гг., как неблагоприятную для жизнедеятельности большинства исследованных видов рыб.

Список литературы Гистологическая картина новообразований у молоди рыб Средней и Нижней Волги

- Акимова Н.В., Панаиотиди А.И., Рубан Г.И. Нарушения в развитии и функционировании репродуктивной системы осетровых рыб (Acipenseridae) реки Енисей//Вопр. ихтиол. 1995. Т. 35, № 2. С. 236-246.

- Акимова Н.В., Попова О.А., Решетников Ю.С. Морфологическое состояние репродуктивной системы рыб в водоёмах Кольского полуострова//Вопр. ихтиол. 2000. Т. 40, № 2. С. 282-285.

- Акимова Н.В., Рубан Г.И. Систематизация нарушений воспроизводства осетровых (Acipenseridae) при антропогенном воздействии//Вопр. ихтиол. 1996. Т. 36, № 1. С. 65-80.

- Батоян В.В., Сорокин В.Н. Микроэлементы в рыбах Куйбышевского водохранилища//Экология. 1989. № 6. С. 81-84.

- Вернидуб М.Ф. Влияние сточных вод газосланцевого производства на физиологические процессы и на развитие личинок молоди лосося//Мат-лы совещ. по вопр. рыбоводства. М.: Мир, 1959. С.103-112.

- Галкина О.А., Чихачёв А.С., Мацегорова Д.И. Использование гематологических показателей у рыб для мониторинга экологического состояния прибрежной зоны Чёрного моря//Современные проблемы физиологии и экологии морских животных (рыбы, птицы, млекопитающие): Тез. докл. междунар. семинара. Ростов-на-Дону, 11-13 сент., 2002 г. С. 45-47.

- Каниева Н.А. Изменение гематологических показателей у рыб в зависимости от уровня сублетальных концентраций нефти//Междунар. конф., посвящ. 105-летию КаспНИРХ. Современные проблемы Каспия, Астрахань, 24-25 декабря 2002 г. С. 130-132.

- Кирпичников В.С. Генетика и селекция рыб. Л.: Наука, 1987. 520 с.

- Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. М.: Лёгкая и пищёвая промышленность, 1981. 208 с.

- Кошелев Б.В. Эколого-морфологические исследования гаметогенеза, половой цикличности и размножения рыб//Эколого-морфологические и эколого-физиологические исследования развития рыб. М.: Наука, 1978. С. 10-42.

- Крылов О.Н. Зависимость заболевания рыб на р. Каме и Камском водохранилище от гидрологических и гидрохимических факторов среды//Мат-лы ΧΙ науч. конф. Ленинградск. Ветеринар. Ин-та. 1962. С. 36-42.

- Минеев А.К., Евланов И.А., Козловский С.В. Морфоэкологические аберрации у личинок рыб Саратовского водохранилища//Первый конгресс ихтиологов России. М.: ВНИРО, 1997. С. 160.

- Минеев А.К., Евланов И.А., Козловский С.В. Оценка "здоровья" экосистемы р. Волга по состоянию рыбной части сообщества//Экологическое состояние бассейнов крупных рек -2. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1998. С. 223.

- Минеев А.К. Морфологические аномалии и патологии у взрослых рыб на охраняемой акватории Саратовского водохранилища//Природное наследие России: изучение, мониторинг, охрана. Мат. междунар. конф. (Россия, Тольятти, 21 -24 сент., 2004). Тольятти: ИЭВБ РАН, 2004. С. 174 -175.

- Минеев А.К. Морфологический анализ и патологические изменения структуры клеток крови у рыб Саратовского водохранилища//Вопр. ихтиол. 2007. № 1. С. 93-100.

- Минеев А.К. Некоторые гистологические нарушения гонад у головешки-ротана (Perccottus glenii Dibowski, 1877) и бычка-кругляка (Neogobius melanostomus Pallas, 1814) Саратовского водохранилища//Изв. Самар. НЦ РАН. № 1. 2009. С. 180-186.

- Моисеенко Т.И. Водная токсикология. Теоретические и прикладные аспекты. М.: Наука, 2009. 400 с.

- Попова Г.В. Нарушение оогенеза у рыб под воздействием некоторых пестицидов//Изменение природной среды в связи с деятельностью человека. М.: Наука, 1978. С. 137-142.

- Рудницкая О.А., Бугаев Л.А. Состояние репродуктивной системы, печени и крови у азовской севрюги в море//Тез. докл. 8-го съезда Гидробиол. о-ва РАН. Калининград, 16-23 сентября 2001 г. Калининград, 2001. С. 169-170.

- Шарова Ю.Н., Кауфман З.С., Лукин А.А. Оогенез рыб Европейского Севера России при техногенном загрязнении. Петрозаводск: Изд-во Карел. науч. центра, 2003. 130 с.

- Fish Patology/Ed. R.G. Roberts. L.: WB SAUNDERS, 2001. 472 p.

- Heath A.G. Water Pollytion and Fish Physiology. L.: Lewis Publ., 2002. 506 p.

- Hinton D.E., Lauren D.G. Integrative hystopathological approaches to detective effects of environment stressors on fish. N.Y.: Publ. Amer. Fish. Soc., 1990. P. 51-66.

- Houston A.N. Components of the hematological response of fishes to environmental temperature change: a review//Environ. Physiol. of fishes. Ali. (ed.)/Plenum Publ. Corp. 1980. P. 241.

- Lawrens A.J., Arukwe A., Moor M. et al. Mollecular/cellular processes and the physiological recponse to pollution//Effects of Pollution on Fish/Ed. A.J. Lawrens, K.L. Hemingway. N.Y.: Blackwell Sci., 2003. P. 83-133.

- Llorent M.T., Martos A., Castano A. Detections of cytogenetic alterations and blood cell changes in natural populations of carp//Ecotoxicology. 2002. V. 11, № 1. P. 27-34.

- Segner H., Marthaler R., Linnenbach M. Growth, aluminum uptake and mucous cell morphometrics of life stages of brown trout Salmo trutta in low pH water//Environ. Biol. Fish. 1988. Vol. 21. P. 153-159.

- Spies R.B., Stegeman J.J., Hinton D.E. et al. Biomarkers of hydrocarbon exposure and sublethale effects in embiotocid fishes from a natural petroleum seep in the Santa Barbara Channel//Aquat. Toxicol. 1996. Vol. 34. P. 195-219.

- Wrona F.G., Cash K.J. The ecosystem approach to environment assessment: moving from theory to practice//J. Aquat. Ecosyst. Health. 1996. Vol. 5. P. 89-97.