Гистологические изменения печени, возникающие у стентированных пациентов в результате длительного нахождения стента холедоха

Автор: Петухова Г.А., Аутлев К.М., Кручинин Е.В., Чахчахов Я.А., Зайцев Е.Ю.

Журнал: Тюменский медицинский журнал @tmjournal

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (86) т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлен клинический случай гистологического изменения печеночной ткани у стентированных пациентов в результате длительного нахождения стента в холедохе.

Холестаз, холангит, билиарная гипертензия, стент холедоха, механическая желтуха

Короткий адрес: https://sciup.org/140303381

IDR: 140303381

Текст научной статьи Гистологические изменения печени, возникающие у стентированных пациентов в результате длительного нахождения стента холедоха

Актуальность. Описание желчнокаменной болезни (ЖКБ) было отображено еще в исторических очерках Гиппократа, Цельса и Авиценны [5, 23]. В популяции чаще всего ЖКБ встречается у пожилых и у людей среднего возраста. На сегодняшний день у лиц, проживающих в Северной Америке и Европы в возрасте до 40 лет ЖКБ встречается в 15-20%, у лиц старше 40 лет 20-30%, а у лиц старше 70 лет в 50% [17, 22]. В настоящее время увеличивается продолжительность жизни людей, а вместе с тем и увеличивается количество пациентов с ЖКБ. Все больше появляется полиморбидных пациентов особенно среди людей пожилого возраста, течение ЖКБ которых в 80% случаев осложнено сопутствующими патологиями [1, 14].

При увеличении заболеваемости ЖКБ увеличивается и количество осложненных форм, таких как обнаружение конкрементов в желчных протоках, образование стеноза большого дуоденального сосочка (Фатеров) и комбинированные формы [3, 9, 16]. Так конкременты в желчных протоках (холедохолитиаз) встречаются у 20-50% пациентов с ЖКБ, а у пациентов старше 60 лет встречается на уровне 36-69% [13, 19]. Осложнениями конкрементов в желчных протоках являются следующие ургентные состояния: такие как, механическая желтуха, острый гнойный холангит, стриктура терминального отдела общего желчного протока, острый панкреатит и цирроз печени [6, 15]. Обтурационная желтуха наблюдается при конкрементах в желчных протоках в среднем в 80% случаев, на стеноз дуоденального папиллита приходится до 40% случаев. А сочетанная форма холедохолитиаза и стеноза дуоденального папиллита при доброкачественной обтурационной желтухи встречается в 40-75% [4, 20].

В настоящее время обтурационная желтуха сопровождается повышенным риском смертности как у пожилого, так и работающего населения при наличии конкрементов в желчных протоках. В следствии этого существует проблема поиска новых методов разрешения холедохолити-аза особенно у пациентов с осложненными формами ЖКБ. Использование консервативного или хирургического подхода зависит от сроков и характера лечения ЖКБ, и является актуальной задачей современной хирургии [8, 21].

В гепатологии среди основных причин, вызывающих застой желчи, в 72% случаев выделяют желчнокаменную болезнь, стриктуру большого сосочка двенадцатиперстной кишки – в 29%, панкреатит – в 27%, сдавление рубцами внепеченочных желчных путей – в 15% и поражение протоков при инвазии паразитов – в 4% [11, 18]. Эти заболевания приводят к желчной гипертензии и холестатиче- ским процессам. Степень тяжести клинического течения, периода после операции, морфологических расстройств, процент осложнений и летальность тесно связаны с длительностью холестазов и степенью билирубинемии [10, 14]. Своевременность поставленных задач определяется сложностями диагностики и лечения холестазов, их осложнений, а также высокой летальностью, которая находится в пределах от 7% до 68%. Также отмечается большой процент послеоперационной летальности, так, в возрастной группе старше 70 лет она составляет 33% [3, 20].

Цель исследования. Изучить структурные изменения в печеночной ткани, возникающие в результате нахождения стента холедоха в зависимости от длительности билиарной гипертензии.

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в период с 2019 по 2022 гг. на базе хирургического отделения №1 и эндоскопического отделения АО «Медико-санитарная часть «Нефтяник» (г. Тюмень). В группу исследования вошли пациенты, которые перенесли стентирование холедоха и у которых повторное стентирование выполнено при развитии клиники холангита: 30 пациентов у которых холангит возникал более 3 раз и у 13 пациентов у которых холангит возник 1-2 раза.

Исследуемые лабораторные показатели: билирубин, АСЛ, АЛТ, амилаза, ТПИ, МНО, фибриноген, ОАК, термометрия, морфологическое исследование, качество жизни. Забор материала для гистологического исследования проводился интраоперационно при реконструктивной операции на желчных протоках при различных сроках нахождения стента в холедохе. Статистическая обработка проводилась с использованием лицезионных программ «SPSS Statistics» (США) и «Microsoft Excel» из пакета Microsoft Office 2019 для Windows, использовали однофакториальный дисперсионный анализ ANOVA.

Окрашенные препараты подвергнуты светооптическому анализу, гистологические препараты оцифровывали с помощью микроскопа с цифровой фотокамерой Canon EOS 5D, при помощи программы «Image Tool for Windows V. 2.04» определяли площади измененныхучаст-ков. Для электронномикроскопического исследования из разных зон печени кусочки фиксировали в 2,5% глютаральдегиде в 0.1 М фосфатном буфере, затем – в 1,0% тетраоксиде осьмия (OsO 4 ). Препараты анализировали с помощью трансмиссионной электронной микроскопии («JEM – 100CX» (JEOL, Ltd., Япония).

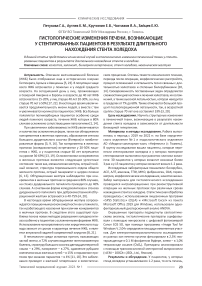

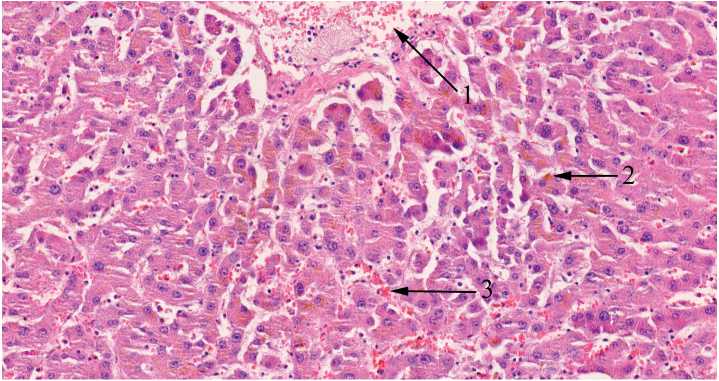

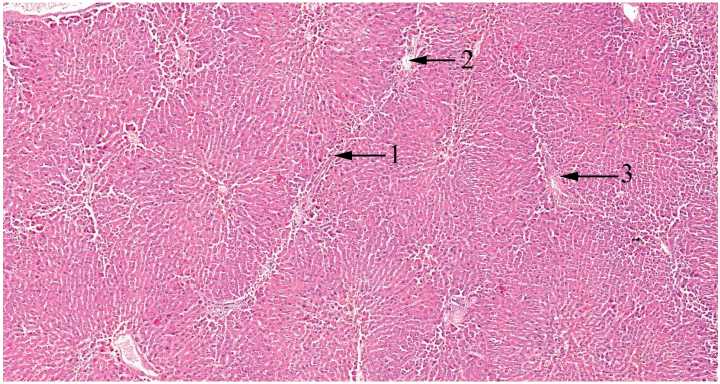

Результаты и обсуждение. У пациентов, у которых стенд холедоха устанавливался 1-2 раза, то есть печень, практически однократно перенесла явления механической желтухи и холангита наблюдались минимальные изменения гистологической картины. Так у 3 пациентов из 13 наблюдалась картина печени без структурных изменений, что представлено на рисунке 1. Наблюдается, что балочно-радиарное строение печеночной паренхимы сохранено. Печеночные дольки обычного строения, центральные вены тонкие, просветы зияют. Отмечается некоторое полнокровие синусоидных капилляров. Портальные тракты не расширены, с наличием одной вены, артерии и печеночного протока. Паренхима и портальные тракты без воспалитльной инфильтрации.

Рисунок 1 – Норма. Увеличение в 5 раз. 1 – центральная вена, 2 – портальный тракт

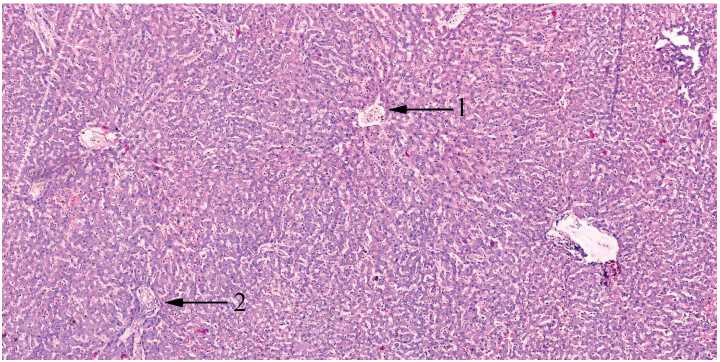

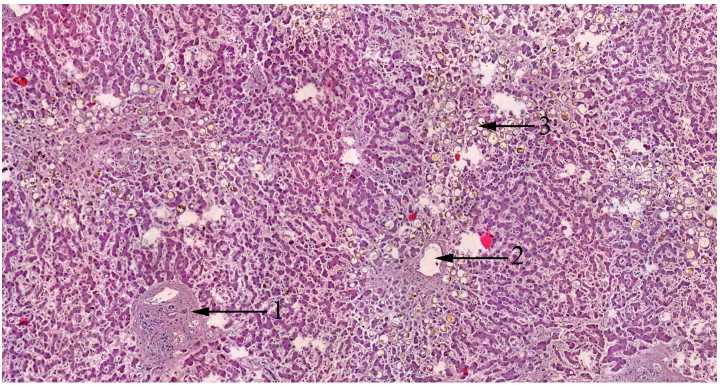

Рисунок 2 – Холангит. Увеличение в 20 раз. 1 – портальный тракт, 2 – портальная вена, 3 – печеночный проток, 4 – лимфоцитарная инфильтрация, 5 – жировая капля среди гепатоцитов

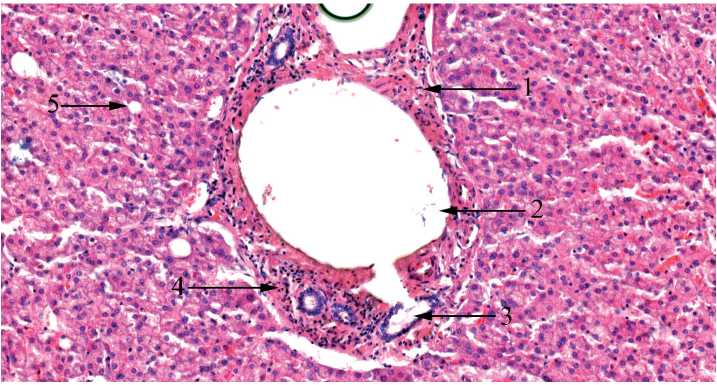

Рисунок 3 – Холангит в «мелком» портальном тракте. Увеличение в 20 раз. 1 – лимфоцитарная инфильтрация портального тракта, 2 – портальная вена, 3 – желчный проток

У 10 пациентов первой группы реконструктивная операция выполнялась на ранее установленном стенте холедоха на фоне не купированных явлений холенгита (рисунки 2, 3).

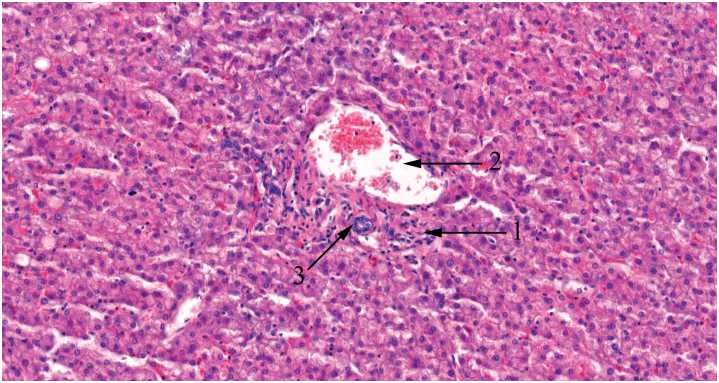

Рисунок 4 – Холестаз. Увеличение в 20 раз. 1 – центральная вена, 2 – билирубин в цитоплазме гепатоцита, 3 – эритроциты в синусоидных капиллярах

В данном микропрепарате портальный тракт с диффузными склеротическими изменениями, диффузной слабой лимфоцитарной инфильтрацией. Отмечается гиперплазия желчных протоков (увеличение количества поперечных сечений желчных протоков в одном портальном тракте). Гепатоциты в состоянии белковой дистрофии, единичные гепатоциты с наличием жировых вакуолей. Очаговое полнокровие синусоидных капилляров. Мелкий портальный тракт также с наличием склеротических изменений, диффузной слабой лимфоцитарной инфильтрацией.

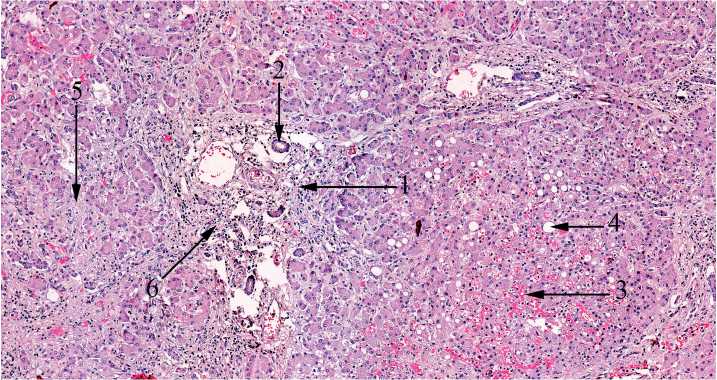

При исследовании пациентов 2 группы, у которых стент заменялся более 2 раз и соответственно печеночная ткань много кратно была подвержена механической желтухе и холангиту наблюдаются более структурные изменения, характерные для склеротического повреждения печени. Из 30 пациентов 2 группы 7 пациентов имелась картина холестаза (рисунки 4, 5).

Рисунок 5 – Тяжелый внеклеточный холестаз, склероз портальных трактов, холангит. 1 – склерозированный портальный тракт, 2 – центральная вена, 3 – крупные капли свободного билирубина в центральных отделах долек на фоне полнокровия синусоидных капилляров

В микропрепарате часть центрального отдела печеночной дольки, гепатоциты сохранного строения, с наличием золотисто-коричневых гранул пигмента (билирубин). Очаговое полнокровие синусоидных капилляров. (Внутриклеточный холестаз). При ЖКБ повышается давление во внешних и внутренних желчных протоках, что обуславливает накопление билирубина в гепатоцитах. Накопление пигмента в центральных отделах печеночных дольках обусловлено затруднениями оттока желчи от центральных отделов к портальным трактам, расположенным на периферии печеночных долек. Со временем повышение давления во внутрипеченочных желчных протоках обуслав- ливает пролиферацию желчных протоков, в результате чего мы видим увеличение количества поперечных сечений протоков в портальных трактах. Компенсаторный механизм, призванный улучшить отток желчи.

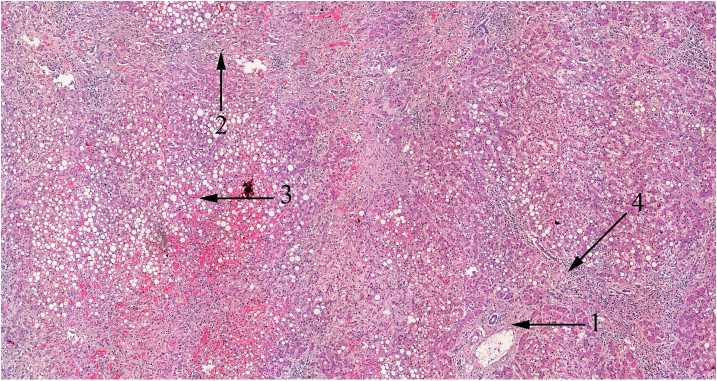

У 11 пациентов в гистологической картине наблюдались гиперплазия желчных протоков и холангит (рисунок 6). Балочно-радиарное строение печеночной паренхимы нарушено за счет расширения портальных трактов и формирования полных порто-портальных фиброзных септ. Портальные тракты значительно расширены, склерозированы, отечны, с диффузной умеренно выраженной лимфоцитарной инфильтрацией. Также отмечается пролиферация желчных протоков. Полнокровие синусоидных капилляров с их расширением, очаговый склероз синусоидных капилляров. Также в просвете синусоидных капилляров цепочки лимфоцитов. Гепатоциты с признаками белковой дистрофии, а также мелкокапельной жировой дистрофией.

У 8 пациентов имело место неполных кава-кавальных и порто-кавальных септ (рисунок 7).

Рисунок 6 – Гиперплазия желчных протоков и холангит Увеличение в 11 раз. 1 – портальный тракт, 2 – желчный проток, 3 – полнокровие и расширение синусоидных капилляров, 4 – жировая капля, 5 – склеротические изменения пространств Диссе, 6 – лимфоцитарная инфильтрация портального тракта

Рисунок 7 – Обзорное фото кава-кавальных соединительнотканных септ. Увеличение в 4 раза. 1 – кава-кавальная соединительнотканная септа, 2 – портальный тракт

Балочно-радиарное строение печеночной паренхимы нарушено за счет разрастания соединительной тканью портальных трактов, а также в центральных отделах долек с формированием неполных кава-кавальных и портокавальных септ. У 4-х пациентов наблюдалось тяжелое поражение печени с формированием порто-кавальных септ и тяжелым холангиогепатитом (рисунки 8, 9).

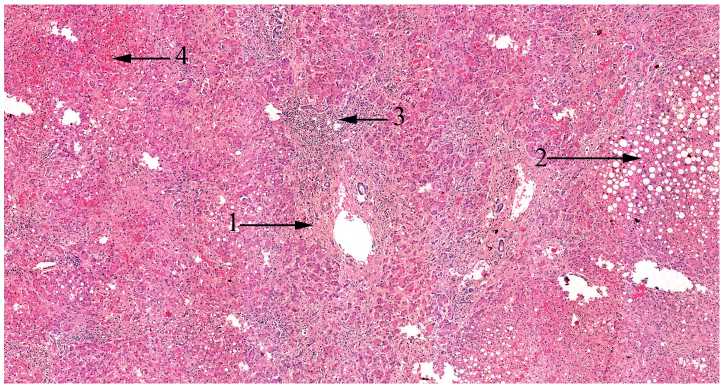

Рисунок 8 – Тяжелое поражение печени с формирование полных септ и холангиогепатитом. Увеличение в 5 раз. 1 – склерозированный, расширенный портальный тракт, 2 – крупноочаговая крупнокапельная жировая дистрофия гепатоцитов, 3 – диффузная выраженная лимфоцитарная инфильтрация портального тракта, 4 – резкое полнокровие синусоидных капилляров

Рисунок 9 – Тяжелое поражение печени с формирование полных септ и холангиогепатитом. Увеличение в 5 раз. 1 – склерозированный портальный тракт, 2 – полная порто-кавальная соединительнотканная септа, 3 – крупноочаговая крупнокапельная жировая дистрофия гепатоцитов, выраженное полнокровие синусоидных капилляров, 4 – диффузная выраженная лимфоцитарная инфильтрация портального тракта

В микропрепарате расширенные, склерозированные портальные тракты с диффузной выраженной лимфоцитарной инфильтрацией, переходящий на паренхиму печени, синусоидные капилляры. Также отмечается склерозирование пространств Диссе, дискомплексация печеночных балок (гепатоциты лежат отдельно друг от друга, окруженные волокнами соединительной ткани). Перидуктальный склероз, пролиферация желчных протоков. Синусоидные капилляры полнокровны, гепатоциты с крупноочаговой крупнокапельной и мелкокапельной жировой дистрофией.

Таким образом, в зависимости от сроков нахождения холедоха и изменений гистологической картины пациенты в нашем исследовании распределились следующим образом, что представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Гистологическая картина изменения в ткани печени

|

Гистологическая картина |

Количество пациентов |

|

Норма |

3 (7%) |

|

Холангит |

10 (23%) |

|

Холестаз |

7 (16%) |

|

Гиперплазия желчных протоков и холангит |

11 (26%) |

|

Неполные кава-кавальные и порто-кавальные септы |

8 (19%) |

|

Тяжелое поражение печени с формированием порто-кавальных септ и тяжелым холангиогепатитом |

4 (9%) |

Заключение. В исследовании выявлено, что большие сроки холестазов способствуют возникновению значительных дефектов в структуре печени, что проявляется потерей функциональной способности печени [2, 24]. В таких условиях становится понятно, что самая ранняя и объективная диагностика возникающих структурнофункциональных расстройств влияет на тактику лечения и прогноз заболевания, поэтому важна раннее разрешение билиарной гипертензии, что повлияет на течение послеоперационного периода и исход заболевания [7, 12].

Таким образом, в результате длительного стояния стентов при многократно возникающих эпизодах механической желтухи у пациентов возникает при гистологическом исследовании картина от гиперплазии желчных протоков и холангита до тяжелого поражения печени с формированием порто-кавальных септ и тяжелым холангиогепатитом.

Список литературы Гистологические изменения печени, возникающие у стентированных пациентов в результате длительного нахождения стента холедоха

- Акилов Х. А., Матякубов Х. Н. Исходы лечения кистозной трансформации желчных протоков у детей / Акилов Х. А., // Вестник экстренной медицины. 2018. Т. 11. № 1. С. 29-36.

- Аутлев К. М. и др. Случай атипичного расположения структур гепатодуоденальной зоны // Медицинская наука и образование Урала. 2019. Т. 20. № 1 (97). С. 108-110.

- Аутлев К. М. и др. Случай хирургического лечения хронического (головчатого) панкреатита // Медицинская наука и образование Урала. 2019. Т. 20. № 1 (97). С. 79-82.

- Базина К. А. и др. Патогенез механической желтухи обзор литературы // Colloquium-journal. 2020. № 10-3 (62). С. 40-48.

- Бебуришвили А. Г. и др. Минимально инвазивное внутреннее желчеотведение при синдроме механической желтухи опухолевого генеза // Хирургия. Журнал эндоскопическая хирургия. 2019. Т. 25. № 2. С. 17-20.

- Власов А. П. и др. Способ оценки тяжести механической желтухи неопухолевого генеза // Неотложная медицинская помощь. Журнал им. Н. В. Склифосовского. 2021. Т. 10. № 1. С. 174-180.

- Дябкин Е. В. Исследование печёночно-клеточной недостаточности при механической желтухе // E-Scio. 2019. № 5 (32). С. 753-760.

- Жданов А. В. и др. Стентирование желчных протоков по методике « Рандеву» в лечении пациентов с механической желтухой опухолевой этиологии // Эндоскопическая хирургия. 2021. Т. 27. № 2. С. 17-26.

- Иванов В. А. и др. Ультразвуковая диагностика заболеваний общего желчного протока и большого сосочка двенадцатиперстной кишки, осложненных механической желтухой // Хирург. 2021. № 7-8. С. 5-17.

- Кабанов М. Ю. и др. Трудности оценки тяжести дисфункции печени при механической желтухе // Анналы хирургической гепатологии. 2021. Т. 26. № 2. С. 129-136.

- Кабанов М. Ю. и др. Трудности оценки тяжести дисфункции печени при механической желтухе // Анналы хирургической гепатологии. 2021. Т. 26. № 2. С. 129-136.

- Кручинин Е. В. Функция печение после операции билиопанкреатического шунтирования / Кручинин Е. В. // Медицинская наука и образование Урала. 2013. Т. 14. № 3 (75). С. 87-88.

- Магомедов М. М. и др. Диагностика и лечение синдрома механической желтухи // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 4-2 (106). С. 164-166.

- Магомедов Х. М. и др. Методы лечения при механической желтухе у экпериментальных животных. // Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. 2021. № 12-1. С. 35-38.

- Соколов С. В. и др. Новый способ декомпенсации желчных путей у больных с механической желтухой, вызванной проксимальным блоком желчных путей // Медицинский вестник Башкортостана. 2021. Т. 16. № 2 (92). С. 16-21.

- Сусак Я. М., Маркулан Л. Ю., Палица Р. Я. Наружно-внутреннее билиарно-еюнальное дренирование при паллиативном лечении дистальной механической желтухи // Хирургия. Восточная Европа. 2021. Т. 10. № 2. С. 205-219.

- Тетерин Ю. С. и др. Тактика лечения механической желтухи у пациентов с новообразованиями большого сосочка двенадцатиперстной кишки // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 2021. № 7. С. 49-56.

- Федоров В. Э. и др. Пути улучшения результатов лечения больных желчнокаменной болезнью и механической желтухой // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова. 2021. Т. 16. № 2. С. 48-52.

- Хаджибаев Ф. А. и др. Лечебно-диагностические возможности эндоскопических ретроградных эндобилиарных вмешательств при механической желтухе опухолевого генеза // Вестник экстренной медицины. 2020. Т. 13. № 6. С. 34-41.

- Хамроев Х. Н., Уроков Ш. Т. Влияние диффузных заболеваний печени на течение и прогноз механической желтухи // Новый день в медицине. 2019. № 3 (27). С. 275-278.

- Шалин В. В. и др. Сравнительная характеристика механической желтухи разного генеза // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2021. № 8. С. 228-233.

- Шестопалов С. С. и др. Лечение больных механической желтухой злокачественного генеза на основе результатов исследования желчи // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 2019. № 2. С. 40-46.

- Aitbayeva A. M. et al. Obstructive jaundice of benign genesis: A present- day concept of treatment (literature review) // Медицина (Алматы). 2019. № 10-11 (208-209). С. 87-93.

- Zaitsev E. Y. et al. The clinical case of surgical treatment of giant pancreatic lymphangioma with the involvement of the portal vein and extrahepatic bile ducts in the pathological process // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2018. Т. 10. № 8. С. 1890-1893.