Гистологические изменения при лимфоцитарной лимфоме у кошки

Автор: Катаргин Р.С., Люто А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и животноводство

Статья в выпуске: 12, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены и показаны особенности анатомического строения участка пищеварительного тракта кошки, а также морфологического строения абдоминального лимфатического узла и поджелудочной железы. Также показаны особенности патогенеза лимфоцитарной лимфомы в перечисленных органах. Подчеркивается важность гистологических методов диагностики.

Лимфоцитарная лимфома, опухолевые клетки, поджелудочная железа, бластоидная конфигурация ядерного хроматина, лимфоидная морфология клеток

Короткий адрес: https://sciup.org/14082853

IDR: 14082853 | УДК: 616.34-006.441

Текст научной статьи Гистологические изменения при лимфоцитарной лимфоме у кошки

Лимфоцитарные лимфомы обычно бывают представлены безболезненным, локальным или генерализованным увеличением лимфатических узлов на фоне гепатоспленомегалии или без нее. В брюшной полости нередко определяются опухолевые массы. Вовлечение в процесс лимфатических узлов кольца Валь-дейера типично для лимфоцитарных лимфом и часто сопровождается патологией желудочно-кишечного тракта. На начальных этапах болезни могут определяться множественные очаги (или очаг) поражения в легких, костях, желудочно-кишечном тракте, коже или других паренхиматозных органах.

При фолликулярных лимфомах лимфаденопатия может определяться в течение продолжительного периода. Часто изменения, выявляемые при биопсии лимфатического узла, трактуют как атипичные или гиперпластические. Впоследствии сравнительный анализ результатов повторной и первичной биопсии нередко позволяет прийти к выводу, что изменения, расцениваемые в самом начале как неспецифические, на самом деле имеют лимфомную природу [5, 6].

Цели и задачи работы. Изучить гистологические изменения при лимфоцитарной лимфоме у кошки.

Материал и методы исследования. Объектом исследования явилась кошка. Материалом послужили абдоминальные лимфатические узлы и поджелудочная железа. Гистологические исследования проведены в лаборатории кафедры анатомии, патологической анатомии и хирургии животных Красноярского государственного аграрного университета. Из отобранных органов и тканей вырезали пластинки толщиной 0,3 см и площадью 1,5–2,0 см2 и далее фиксировали в 10%-м растворе нейтрального формалина, обезвоживали в спиртах возрастающей крепости и заливали в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм изготавливали на санном микротоме МС-2, окрашивали гематоксилином и эозином и просматривали под микроскопом МИКМЕД-5 под объективами 4х; 20х; 40х; 100х. Микрофотосъемку производили фотоаппаратом Canon A 630.

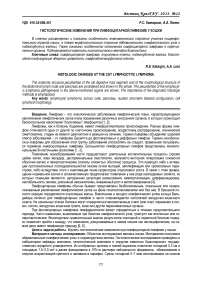

Результаты исследований. В клинику поступила кошка, возраст 5 лет. Со слов хозяев, у животного наблюдался отказ от корма и воды. Было принято решение сделать рентген-снимок с контрастным веществом (барий). На снимке видна проходимость желудочно-кишечного тракта на всем его протяжении, также мы отмечали выступы на слизистой и серозной оболочке кишечника на всем его протяжении (рис. 1).

Форма кишечника – необычная, отмечается частичное отсутствие петель. Для уточнения диагноза нами была проведена диагностическая лапаротомия. В результате лапаротомии на петлях кишечника были обнаружены множественные уплотнения размером 2–2,5 см, которые физически не мешали нормальной перистальтике кишечника и продвижению корма (рис. 2).

Рис. 1. Желудочно-кишечный тракт: выступы (↑) на слизистой оболочке кишечника

Рис. 2. Петля кишечника: патологически увеличенные ft) солитарные фолликулы кишечника

Проведенное симптоматическое лечение не дало положительных результатов, и, по согласованию с хозяином, животное было гуманно усыплено.

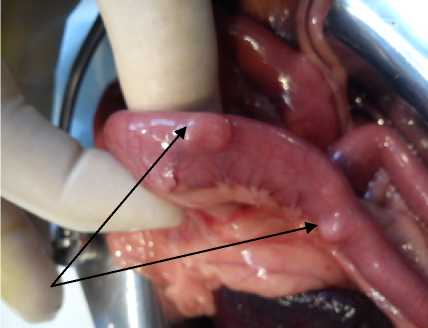

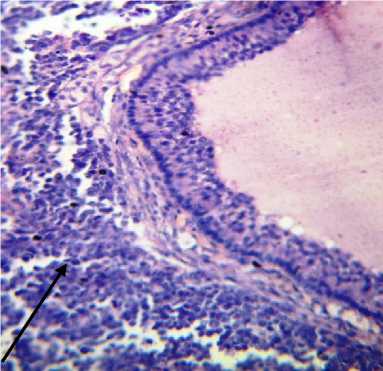

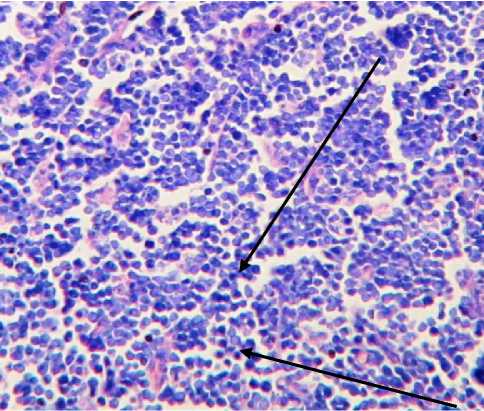

Микроскопическое исследование тканей и органов животного показало, что в участке поджелудочной железы вблизи протока (рис. 3) выявлена обильная инфильтрация ткани недифференцированными клетками лимфоидного ряда с характерной бластной морфологией ядер (крупные неровные и гиперхромно окрашенные ядра, которые занимают практически весь объем клетки). В области ацинарных структур (рис. 4), в межацинарных пространствах ретикулоэндотелий также обильно диффузно инфильтрирован клетками лимфоидного ряда.

Рис. 3. Поджелудочная железа (окраска: гематоксилин и эозин.Об. х40): (7) - опухолевая клетка с лимфоидной морфологией, бластоидной структурой ядерного хроматина

Рис. 4. Поджелудочная железа (окраска: гематоксилин и эозин. Об. х40): А - ацинарные структуры поджелудочной железы; ( 7 ) — опухолевая клетка с лимфоидной морфологией, бластоидной структурой ядер-ного хроматина

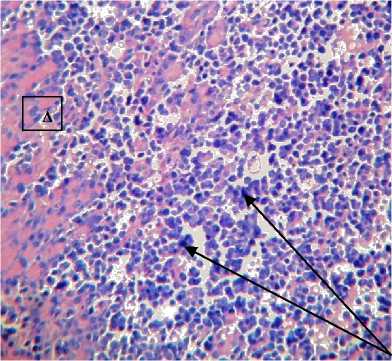

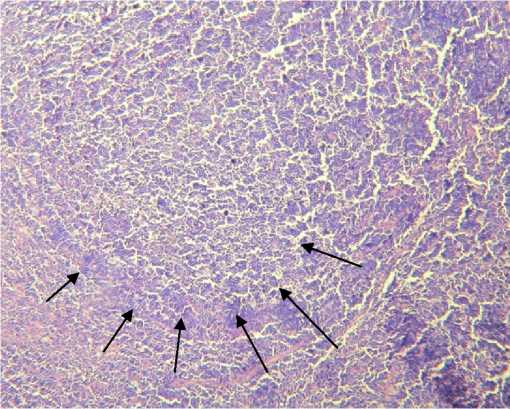

В абдоминальном лимфатическом узле (рис. 5) рисунок органа стерт, корковая и мозговая зоны не различимы, капсула незначительно увеличена и местами отделена от паренхимы, паренхима узла обильно заполнена диффузными опухолевыми инфильтратами, при этом наблюдаются дистрофические и атрофические процессы в клетках – апоптоз, кариолизиз.

На одном из участков среза происходит формирование псевдофолликула (рис. 6).

Рис. 5. Абдоминальный лимфоузел (окраска: гематоксилин и эозин. Об. х40) Диффузный рост опухолевых клеток; ( Т - опухолевая клетка с лимфоидной морфологией, бласто-идной структурой ядерного хроматина

Рис. 6. Абдоминальный лимфоузел (окраска: гематоксилин и эозин.Об. х40): ( Т - формирование псевдофолликулярной структуры в опухолевой ткани

В паренхиме формируется подковообразый уплотненный участок из гиперхромных лимфоидных клеток, напоминающий корону фолликула, однако центральная его часть не имеет характерного для герминативного центра строения и представляет собой хаотичное скопление лимфоидных и ретикулоэндотелиальных клеток.

Таким образом, при проведении рентгенологического исследования и диагностической лапаротомии у кошки нами были выявлены патологические изменения в желудочно-кишечном тракте, которые свидетельствовали о злокачественном новообразовании. Для подтверждения диагноза нами проведено гистологическое исследование пораженных тканей. Выявленные изменения свидетельствуют о наличии злокачественного новообразования, а характер данных изменений позволяет идентифицировать опухоль как лимфоцитарную лимфому.

Следовательно, раннюю диагностику злокачественных новообразований необходимо проводить комплексно, с использованием широкого спектра диагностических манипуляций: общеклинические, ультрасонографические и морфологические. Однако наиболее достоверными являются морфологические методы исследований, к которым прибегают уже после удаления опухоли и с целью верификации диагноза.