Гистологические особенности мочевыделительных и паренхиматозных органов кошек при уролитиазе в условиях региона

Автор: Осипова Ю.С., Квочко А.Н., Ермолаева А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 3, 2016 года.

Бесплатный доступ

При гистологическом исследовании органов и тканей павших от уролитиаза кошек в ре-гионе Кавказские Минеральные Воды отмече-ны выраженные изменения во всех органах системы мочевыделения - почках, мочеточни-ках, мочевом пузыре и уретре. Выявлено пере-полнение капилляров почек и их клубочков кро-вью, расширение сосудов и десквамация эндо-телия, деформация почечных телец и каналь-цев. В проксимальных и дистальных отделах извитых канальцев - гидропическая дистро-фия и лизис эпителия. Собирательные трубки были расширены, в них обнаруживалась ло-кальная атрофия эпителия на месте распо-ложения уролитов. В мочеточниках выявля-лась отечность соединительной ткани соб-ственно-слизистой оболочки, межмышечных прослоек и серозной оболочки. В их стенках обнаруживалась круглоклеточная инфильтра-ция и эндоваскулиты. Во всех слоях мочевого пузыря обнаруживались кровоизлияния. В сли-зистой оболочке мочевого пузыря регистри-ровалась десквамация эпителия и веностаз, в мышечной - отек и неоднородное окрашивание миоцитов, в серозной оболочке - отек. Под серозной оболочкой и в соединительной ткани межмышечных прослоекмочевого пузыря было скопление лимфоцитов, гистиоцитов и туч-ных клеток. Слизистая уретры оказалась ги-перемирована, отечна, с десквамацией эпите-лия. В рыхлой соединительной ткани собст-венно-слизистого слоя и подслизистой основы уретры инфильтрат из соединительноткан-ных клеток,регистрировалась отечность эн-дотелия и медии сосудов. Картина изменений в печени, сердце, поджелудочной железе, лег-ких и селезенке была обусловлена повреждени-ем сосудов - эндоваскулитами, застойной ги-перемией, развитием отеков и воспалитель-ной реакцией со скоплением тучных клеток, а также повреждением функциональных единиц органов и развитием компенсаторных реакций вследствие действия на ткани уремических токсинов.

Кошки, гистология, поч-ки, мочеточники, мочевой пузырь, уретра, пе-чень, сердце, поджелудочная железа, легкие, селезенка

Короткий адрес: https://sciup.org/14084626

IDR: 14084626 | УДК: 619:617:619:618.11

Текст научной статьи Гистологические особенности мочевыделительных и паренхиматозных органов кошек при уролитиазе в условиях региона

Введение. Мочекаменная болезнь является одной из наиболее распространенных патологий среди мелких домашних животных. Количество больных уролитиазом кошек с каждым годом возрастает [1]. Существует тесная связь между структурой тканей и их функцией, поэтому причины возникновения физиологических нарушений можно обнаружить при проведении морфологических и гистологических исследований [2].

Согласно данным литературы, характер изменений в почках и мочевыводящих путях при уролитиазе во многом зависит от расположения, размера и формы конкрементов. В корковом слое почек обнаруживались признаки белковожировой дистрофии, отмечалось разрастание коллагеновых волокон в паренхиме и сосудистом клубочке, гиперемия капилляров клубочков, пролиферация эндотелиальных клеток, а также зернистая, гидропическая дистрофия и некроз эпителия извитых канальцев почек. В интерстиции обнаруживались очаги круглоклеточной инфильтрации, содержащие преимущественно плазмоциты и лимфоциты, а в эпителиальных клетках проксимальных канальцев – большое количество жирового материала. В мозговой зоне почек сосуды были переполнены кровью и обнаруживались диапедезные кровоизлияния в окружающие ткани. Выявлялся отек слоев стенки мочеточника, его эпителиальные клетки были как в состоянии десквамации, так и митоза. Строма всех слоев мочевого пузыря также была отечна, со скоплением тучных кле- ток, обнаруживалась десквамация эпителия слизистой оболочки, его зернистая и вакуольная дистрофия, атрофия мышечного слоя, расширение и гиперемия сосудов, стазы и тромбозы, кровоизлияния. В стенке уретры павших котов наблюдалась десквамация эпителия, некрозы в базальной мембране, отек тканей слизистой и мышечной оболочек, скопление нейтрофильных лейкоцитов, застойная гиперемия, васкулопатия [1; 3–7].

По сообщениям О.В. Громовой, в печени, сердце, поджелудочной железе, легких и селезенке у кошек обнаруживают дистрофические процессы, клеточный инфильтрат, застойную гиперемию и васкулопатии [1]. Зарубежные авторы отмечали незначительные изменения в паренхиматозных органах у кошек при уролитиазе [7].

Цель исследований : определение гистологических изменений в мочевыделительных и паренхиматозных органах кошек, павших от уролитиаза, обитавших в условиях региона Кавказские Минеральные Воды.

Объекты и методика эксперимента. Объектом исследования служили коты, погибшие по причине уролитиаза (n = 14). Структурные изменения почек, мочеточников, мочевого пузыря, уретры, печени, сердца, поджелудочной железы, легких и селезенки при уролитиазе у котов были определены путем гистологических и гистохимических исследований. Для фиксации тканей применяли 10 % водный раствор нейтрального формалина. После фиксации ткань исследуемых органов измельчали до небольших кусочков и пропускали через спирты возрастающей крепости. Затем их заливали в парафин. После фиксации кусочков органов на деревянных блоках изготовляли гистосрезы на микротоме, толщина которых составляла 5–7 мкм.

Гистосрезы органов и тканей для обзорных целей окрашивали гематокислином и эозином, эластические волокна выявляли по методу Вей-герта, волокнистые структуры соединительной ткани окрашивали по методу Маллори, тучные клетки выявляли по методу Шубича, согласно методик, изложенных в руководствах по гистологической техники.

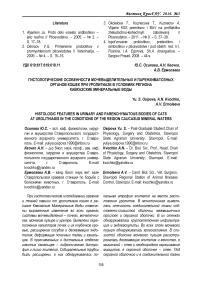

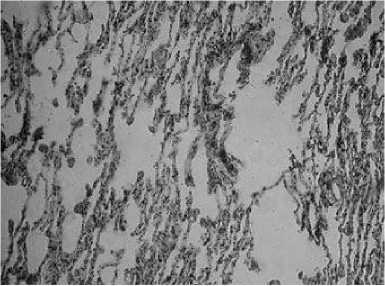

Результаты исследований и их обсуждение. При вскрытии кошек с диагнозом уролитиаз отмечались выраженные изменения во всех органах системы мочевыделения – почках, мочеточниках, мочевом пузыре и уретре. В капсуле, корковой и мозговой зоне почки, а также в самом клубочке нефрона обнаруживалось разрастание волокон коллагена (рис. 1). Капилляры клубочков были наполнены кровью. Отмечалась деформация почечных телец и канальцев. Эпителий проксимального и дистального отделов извитых канальцев в ряде случаев находился в состоянии гидропической дистрофии и лизиса. Эпителий прямых канальцев у части кошек был с признаками десквамации. В собирательных трубочках также были обнаружены патологические изменения – наблюдалось их расширение, в просвете обнаруживались конкременты с локальной атрофией эпителия. Капилляры были расширены, наполнены кровью, с десквамацией эндотелия.

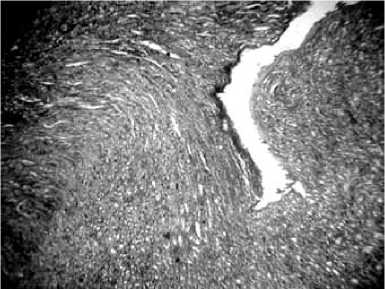

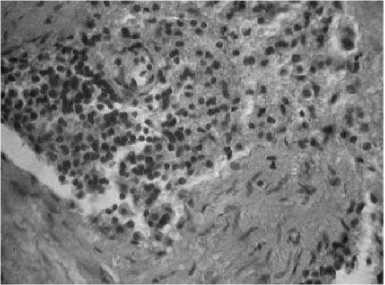

В мочеточниках изменение претерпевали все три оболочки – отечность выявлялась в соединительной ткани собственно-слизистого слоя слизистой оболочки, межмышечных прослоек и самой серозной оболочки. В отдельных случаях регистрировалась десквамация эпителия. В стенках мочеточников наблюдалась круглоклеточная инфильтрация и эндоваскулиты (рис. 2).

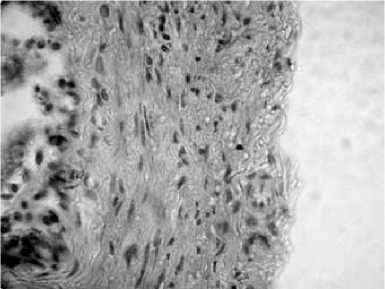

Характерные изменения при уролитиазе наблюдаются в мочевом пузыре. Структура всех оболочек мочевого пузыря была нарушена. В слизистой наблюдалась десквамация эпителия и веностаз, в мышечной – отек межмышечной ткани, неоднородное окрашивание миоцитов, в серозной оболочке – отек (рис. 3). Во всех слоях стенки органа обнаруживались кровоизлияния. Под серозной оболочкой и в соединительной ткани межмышечных прослоек было выявлено скопление лимфоциов, гистиоцитов и тучных клеток. В эндотелии сосудов всего органа обнаружена пролиферация, а вокруг сосудов – скопление лимфоцитов и гистиоцитов.

Рис. 1. Разрастание соединительной ткани в мозговом веществе почки кота. Окраска по Маллори, ×150

Рис. 2. Круглоклеточный инфильтрат в стенке мочеточника и эндоваскулиты. Окраска гематоксилином и эозином, ×600

Рис. 3. Кровоизлияние в подслизистой основе, отек мышечной оболочки мочевого пузыря, неоднородность окраски миоцитов. Окраска гематоксилином и эозином, ×400

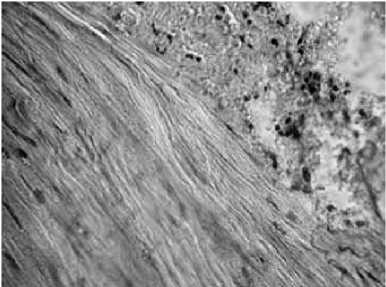

Слизистая оболочка уретры была гипереми-рована, отечна, с десквамацией эпителия. Инфильтрат из соединительнотканных клеток обнаруживали в рыхлой соединительной ткани собственно-слизистого слоя и подслизистой основы (рис. 4). Кроме слизистой и мышечной оболочки, отечность тканей также выявлялась в эндотелии и медии сосудов уретры.

В печени дольки и балки были хорошо выражены. Однако в гепатоцитах отмечались признаки гидропической и баллонной дистрофии, кроме того присутствовали атрофированные и некротизированные гепатоциты (рис. 5). Обнаруживалась застойная гиперемия и пролиферация эндотелия сосудов, особенно выраженная в центральной вене.

Рис. 4. Десквамация эпителия, инфильтрация собственно-слизистого слоя уретры соединительнотканными клетками. Окраска гематоксилином и эозином, *100

Рис. 5. Некроз и гидропическая дистрофия гепатоцитов.

Окраска гематоксилином и эозином, * 600

При исследовании посмертных изменений сердца отмечался плазмолиз кардиомиоцитов с неоднородностью их окраски, разделение мышечных волокон на отдельные сегменты (рис. 6). Выраженная отечность была в межмышечной соединительной ткани и периваскулярном пространстве. В сосудах наблюдалась пролиферация эндотелиоцитов.

Со стороны поджелудочной железы отмечались застойная гиперемия, отеки в периваскулярном пространстве и между ацинусами, эндоваскулиты (рис. 7). В междольковой соединительной ткани были обнаружены тучные клетки.

В легких обнаруживались зоны острой эмфиземы и зоны ателектаза, лизис альвеолоцитов, застойная гиперемия сосудов (рис. 8). В сосудах регистрировалась пролиферация эндотелия и его отечность, эндоваскулиты. В дольках обнаруживалось скопление тучных клеток.

При гистологическом исследовании селезенки было выявлено нарушение структуры белой пульпы – границы фолликулов слабо выражены, сами фолликулы содержат мало лимфоцитов (рис. 9). В красной пульпе обнаруживались эритроциты, лимфоциты, тучные клетки, зерна гемосидерина. Определялись эндоваскулиты, отек перитрабекулярного пространства. Отечна была также серозная оболочка селезенки.

Рис. 6. Плазмолиз кардиомиоцитов, дефрагментация и отек мышечных волокон. Окраска гематоксилином и эозином, × 600

Рис. 7. Отек между ацинусами поджелудочной железы. Окраска гематоксилином и эозином, × 600

Рис. 8. Эмфизема и ателектаз в легком. Окраска гематоксилином и эозином, × 150

Рис. 9. Обеднение лимфоцитами лимфатического фолликула селезенки. Окраска гематоксилином и эозином, × 600

Выводы . Таким образом, нами было выявлено, что при повреждении тканей органов мочевыделения в них происходит скопление лимфоцитов, гистиоцитов и тучных клеток, вызывающих развитие реакции гиперчувствительности замедленного типа. Это приводит к гиперемии и появлению отеков в соединительной ткани слизистой оболочки, межмышечных прослойках, серозной оболочке, а также эндотелии и медии кровеносных сосудов. Происходит сдавливание капилляров, что обусловливает стаз крови и васкулопатии.

В то же время повреждение сосудов и возникновение отеков является следствием обратного всасывания продуктов азотистого обмена при задержке мочи. За нарушением кровообращения следует развитие дистрофических, атрофических и склеротических процессов. Картина изменений в печени, сердце, поджелудочной железе, легких, селезенке была обусловлена повреждением сосудов – эндоваскулитами, застойной гиперемией, развитием отеков и воспалительной реакцией со скоплением тучных клеток, а также повреждением функциональных единиц органов и развитием компенсаторных реакций вследствие действия на ткани уремических токсинов.

Список литературы Гистологические особенности мочевыделительных и паренхиматозных органов кошек при уролитиазе в условиях региона

- Громова О.В. Ранняя диагностика, лечение и профилактика уролитиаза кошек: дис. … канд. вет. наук. -М., 2003. -181 с.

- Кисели Д. Практическая микротехника и гис-тология/пер. с венг. 1-й ч. и прил. Г. Дье-неш, 2-й ч. Й. Пушкаш. -Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии, 1962. -401 с.

- Кротенок А.В. Уролитиаз у кошек и меры борьбы с ним: автореф. дис. … канд. вет. на-ук. -Воронеж, 2003. -10 с.

- Мелешков С.Ф. Динамика функциональных расстройств мочеиспускания и их клинико-морфологические параллели при урологиче-ском синдроме у кошек//Ветеринарная па-тология. -2008. -№ 3. -С. 48-55.

- Складнева Е.Ю. Морфофункциональные особенности лимфатического русла мочевого пузыря домашних плотоядных в постна-тальном онтогенезе при уролитиазе и лимфо-тропной коррекции: автореф. дис. … д-ра вет. наук/Хакас. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова. -Красноярск, 2012. -48 с.

- A protocol for managing urethral obstruction in male cats without urethral catheterization/E.S. Cooper, T.J. Owens, D.J. Chew //J Am Vet Med Assoc. -2010. -Vol. 237(11). -P. 1261-1266.

- McCully R. M., Lieberman L.L. Histopathology in a case of feline urolithiasis//Can. Vet. Jour. -1961. -Vol. 2 (2). -P. 52-61.

- Gromova O.V. Rannjaja diagnostika, lechenie i profilaktika urolitiaza koshek: dis. … kand. vet. nauk. -M., 2003. -181 s.

- Kiseli D. Prakticheskaja mikrotehnika i gistologija/per. s veng. 1-j ch. i pril. G. D'enesh, 2-j ch. J. Pushkash. -Budapesht: Izd-vo Akademii nauk Vengrii, 1962. -401 s.

- Krotenok A.V. Urolitiaz u koshek i mery bor'by s nim: avtoref. dis. … kand. vet. nauk. -Voro-nezh, 2003. -10 s.

- Meleshkov S.F. Dinamika funkcional'nyh rasstrojstv mocheispuskanija i ih kliniko-morfologicheskie paralleli pri urologicheskom sindrome u koshek//Veterinarnaja patologija. -2008. -№ 3. -S. 48-55.

- Skladneva E.Ju. Morfofunkcional'nye osobennosti limfaticheskogo rusla mochevogo puzyrja domashnih plotojadnyh v postnatal'nom ontogeneze pri urolitiaze i limfotropnoj korrekcii: avtoref. dis. … d-ra vet. nauk/Hakas. gos. un-t im. N.F. Katanova. -Krasnojarsk, 2012. -48 s.

- A protocol for managing urethral obstruction in male cats without urethral catheterization/E.S. Cooper, T.J. Owens, D.J. Chew //J Am Vet Med Assoc. -2010. -Vol. 237(11). -P. 1261-1266.

- McCully R. M., Lieberman L.L. Histopathology in a case of feline urolithiasis//Can. Vet. Jour. -1961. -Vol. 2 (2). -P. 52-61.