Гистоморфологические изменения основы кожи копытец у крупного рогатого скота при развитии язвы Рустергольца

Автор: Гагарин Евгений Максимович, Глазунова Лариса Александровна, Рамих Павел Михайлович, Цыганок Влад Олегович

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение патоморфологических изменений в тканях основы кожи копытца при развитии язвы Рустергольца. Исследование проводили в 2020 г., объектом исследования являлись коровы голштинской породы в возрасте второй-третьей лактаций со средней молочной продуктивностью 10 500 кг молока в год. Для проведения сравнительной характеристики, гистологического исследования и обнаружения патоморфологических изменений в области язвенного процесса отобрано 25 глубоких проб в области основы кожи копытец с видимыми признаками язвенного процесса и 20 контрольных проб тканей без признаков язвенного процесса. Установлено, что для нормального гистологического строения основы кожи копытец характерно наличие акантотических тяжей, идущих от поверхности вглубь дермы и имеющих явные признаки анастомозирования между собой. При этом значительно колеблется длина тяжей (от 0,1 до 4 мм), их ширина (до 1 мм). Отмечено значительное количество сосудов (капилляров, венул, артериол)- до 15 в промежутке, ограниченном 2 акантотическими тяжами. При язве Рустергольца обнаруживается паретическое расширение более чем половины венул с признаками полнокровия при одновременном спазмировании практически всех мелких артерий, что может быть связано с утратой упругих свойств глубинных слоев дермы. Гистологическое исследование образцов, взятых с областей обширных поражений, показало наличие глубокого язвенного дефекта, который распространяется до сосочкового слоя дермы, в некоторых случаях с полным расплавлением рогового слоя, наличие прослойки некротический ткани, под которой определяется тоненькая, менее 0,5 мм, прослойка незрелой грануляционной ткани. В эпителии акантотических тяжей обнаруживаются выраженные дистрофические изменения и наличие мигрировавших лейкоцитов.

Язва рустергольца, патоморфология, основа кожи, мукоидная дегенерация, фибриноидное набухание, фибриноидный некроз

Короткий адрес: https://sciup.org/140256911

IDR: 140256911 | УДК: 619: | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-3-80-87

Текст научной статьи Гистоморфологические изменения основы кожи копытец у крупного рогатого скота при развитии язвы Рустергольца

Введение . В условиях современного интенсивного молочного животноводства возникает острая необходимость в разработке новых высокоэффективных методов лечения и профилактики болезней не только инфекционного характера, но и патологий, обусловленных нарушениями обменных процессов в организме животного. Особенно это касается болезней, имеющих массовый характер, возникающих в связи с несбалансированностью рациона, несоответствием его генетически обусловленной кормоконверсии животного организма и превалированием выделения каких-либо элементов из организма с молоком над их поступлением.

Известно множество нарушений обменных процессов в животном организме, таких как метаболический алкалоз, кетоз, кетоацидоз, широкое распространение которых становится серьезной проблемой молочного животноводства.

Особенностью обменных болезней является их длительное латентное течение, поэтому зачастую патология обнаруживается в запущенной форме, когда появляются сопутствующие заболевания, связанные с вовлечением в патологический процесс обмен белков и гормонов, обладающих противовоспалительными, адаптационными и репаративными свойствами (кортизол, кортикостерон), что в первую очередь отражается на состоянии кожи и кожных образований, в частности роговых отростков и копытец [12].

Относительно высокая влажность, присутствие бактериальной флоры и области высокого давления делают копытца, в том числе и роговой чехол, наиболее уязвимым местом для про- никновения патогенной микрофлоры и развития стадийного местного воспалительного процесса [12, 13].

В Российской Федерации в условиях индустриальных молочных комплексов наиболее распространены ламиниты (27,0±4,38 %), суб-доминируют язвенные процессы Мортелларо и Рустергольца (14,17±5,15 и 10,77±1,80 % соответственно) [6, 7].

Установлено увеличение встречаемости сочетанной патологии копытец и коморбидности по мере возрастания тяжести поражения копытец до 5 баллов по шкале Карла Бурги и Нигеля Б. Кука [16]. При тяжести поражения, оцениваемой в 1 балл, вероятность присоединения секундарной патологии составила всего 5,0±0,24 %, встречаемость сочетанной патологии – 7,0±0,16 %, по мере увеличения тяжести поражения до 5 баллов возможность коморбидности составила 34,0±0,27 %, при этом сочетанное проявление сразу нескольких форм нозологических форм болезни возрастает почти экспоненциально – до 86,8±1,34 % [7].

Степень увеличения коморбидности и возможности возникновения сочетанной патологии в области копытец указывает на стремительное развитие воспалительного процесса и расширение зоны демаркации при увеличении тяжести поражения, а также вовлечение органов и систем в генерализованный воспалительный процесс, что, в свою очередь, порождает острую необходимость в формировании обоснованных мер профилактики и лечения данной патологии [1, 4].

Длительное сжатие субстратом (например, намин застрявшим в роговой части подошвы копытца камешком) либо пролонгированная статическая нагрузка на животное при отсутствии возможности отдыха в зоне лежания приводят к нарушению микроциркуляции в подошве копытца, ишемии мягких тканей в области костных выступов и язвенному процессу [12, 13, 15].

В этой связи, на наш взгляд, следует выделить несколько стадий патогенеза язвенных процессов в области копытец, как наиболее часто встречаемых поражений с наличием открытой раневой поверхности у коров в области подошвы и венчика копытца. В первой стадии развития язвенно-раневого процесса происходит возникновение циркуляторных расстройств, во второй стадии появляются некротические изменения и развитие острого воспалительного процесса, связанного в том числе с обильным выходом в ткани макрофагов и инфильтрацией, нарушается структура жировой клетчатки, фасций и т. д., т. е. происходят более глубокие и структурные изменения. Третья стадия – заживления. При благоприятном развитии процесса язвенная поверхность очищается от некротических тканей, на ней формируются очаги грануляции с последующим рубцеванием и эпителизацией. Однако последний этап часто растягивается во времени, из-за чего болезнь может переходить в хроническую форму [10, 11, 13].

Успех лечебных мероприятий зависит не только от устранения факторов возникновения и пролонгации патологического процесса, но и от лечения, направленного на конкретные явления на каждом этапе воспалительного процесса [4, 5].

Однако многое в вопросе патогенеза образования язвенных и раневых поверхностей в области копытец остается невыясненным и требует последовательного его изучения в аспектах гистологических изменений, нарушениях состава микрофлоры, системных процессов в животном организме, а также влияния генетических факторов на предрасположенность к развитию болезни копытец [3, 8].

Цель исследования : изучение патоморфо-логических изменений в тканях основы кожи копытца при развитии язвы Рустергольца.

Материалы и методы исследования . Исследование проводили в 2020 г., объектом исследования являлись коровы голштинской породы в возрасте второй-третьей лактаций со средней молочной продуктивностью 10 500 кг молока в год на фуражную корову.

Для изучения особенностей нормального ги-стоморфологического строения дермы копытец и формирования возможности последующего проведения анализа гистологического изменения тканей при патологии в сравнении с установленной нормой нами было проведено взятие 20 глубоких проб в области основы кожи копытец с эпидермисом (треугольные кусочки размером 0,5 × 0,5 × 0,5 см и 0,5–0,7 см вглубь до кровеносных сосудов) разовым скальпелем после предварительной обработки антисептиком и местного обезболивания раствором лидокаина 2 % с последующим наложением антисептической повязки.

Для проведения сравнительной характеристики, гистологического исследования и обнаружения патоморфологических изменений в области язвенного процесса отобрано по 5 образцов мягких тканей, взятых у животных с поражениями различной степени тяжести по 5-балльной шкале

Карла Бурги и Нигеля Б. Кука по каждой степени тяжести соответственно.

Последующую обработку и приготовление гистологических препаратов осуществляли по общепринятым методикам.

Гистологические препараты окрашивали по двум методикам: стандартное окрашивание гематоксилином и эозином и окрашивание толуидиновым синим для обнаружения признаков фибриноидного набухания (препараты нормы – для визуального контроля).

Отбор проб осуществляли на предприятии ООО «Эвика-Агро» (Тюменская область, Исет-ский район, с. Рассвет).

Результаты исследования. Перед изучением патологических изменений провели изучение проб основы кожи копытца, которое при отсутствии патологии показало наличие рогового слоя до 3,5±0,15 мм толщиной, минимальная толщина рогового слоя составила 1,3 мм.

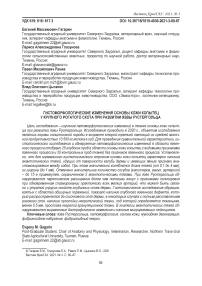

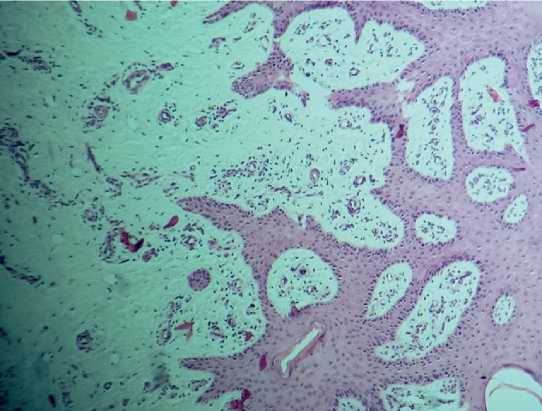

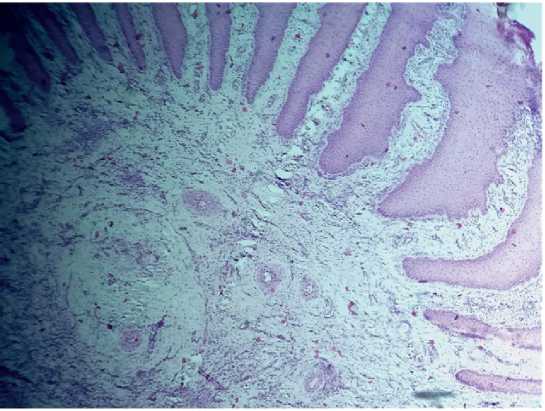

Выявлено наличие акантотических тяжей, идущих от поверхности вглубь дермы и имеющих явные признаки анастомозирования между собой. При этом значительно колеблется длина тяжей (от 0,1 до 4 мм), их ширина (до 1 мм). Отмечено значительное количество сосудов (капилляров, венул, артериол) – до 15 в промежутке, ограниченном 2 акантотическими тяжами. Лимфоциты и плазмоциты присутствуют, но чаще в единичном количестве, и располагаются периваскулярно (рис. 1, 2).

Рис. 1. Тканевые структуры основы кожи копытца в норме (акантотические тяжи видны в поперечном разрезе, между акантотическими тяжами видны прослойки анастомозов; артериолы не спазмированы, венулы нормальных размеров) (увеличение × 40)

Рис. 2. Тканевые структуры основы кожи копытца в норме (увеличение × 100)

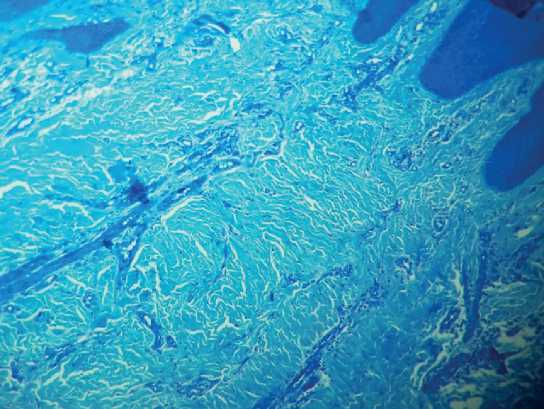

Гистологическое исследование образцов тканей, взятых с областей обширных поражений, показало наличие глубокого язвенного дефекта, который распространяется до сосочкового слоя дермы, выполняющего, в числе прочих, репаративную функцию, что сказывается на общерегенерационных способностях тканей и формировании рубца. В некоторых случаях обнаружено распространение язвенного дефекта до сосочкового слоя дермы с полным расплавлением рогового слоя. Дно язвенного дефекта представлено небольшой прослойкой бесструк- турной некротический ткани, под которой определяется тоненькая, менее 0,5 мм, прослойка незрелой грануляционной ткани. По периферии язвы акантотические тяжи короткие и толстые, с выраженными признаками анастомозирования между собой. Эпителий акантотических тяжей – с выраженными дистрофическими изменениями и наличием небольшого количества мигрировавших лейкоцитов. Количество сосудов не снижено, практически все венулы паретически расширены с признаками острого венозного полнокровия, мелкие артерии частично спазмированы (рис. 3).

Рис. 3. Тканевые структуры основы кожи копытца при глубоком язвенном процессе (со стороны дермы отмечается выраженный сплошной воспалительный инфильтрат, состоящий преимущественно из сегментоядерных лейкоцитов с примесью небольшого количества лимфоцитов и плазмоцитов, видны области митоза клеток и пролиферативных процессов) (увеличение × 100)

При поражении средней степени тяжести (2–3 балла по 5-балльной шкале) отмечается менее выраженный язвенный дефект, который может не затрагивать сосочковый слой дермы. Отличительной особенностью может быть наличие умеренных склеротических изменений и меньшая выраженность воспалительной инфильтрации более глубоких отделов дермы. В случае преобладания пролиферативных процессов в материале наряду с бесструктурной некротической обнаруживается присутствие незрелой грануляционной ткани.

По периферии язвы акантотические тяжи единичные, очень короткие и толстые, с выраженными признаками анастомозирования между собой. Эпителий акантотических тяжей – с выраженными дистрофическими изменениями и наличием умеренного количества мигрировавших лейкоцитов.

Клетки зернистого слоя эпителия наполнены гранулами кератогиалина (окрашены темно- синим цветом), в процессе жизнедеятельности они теряют ядра и превращаются в клетки многослойного плоского ороговевающего эпителия (окрашены розовым цветом). Толщина рогового слоя различная. Трофика многослойного плоского эпителия осуществляется с помощью гиподермы, представленной сосочковым слоем и слоем собственно дермы.

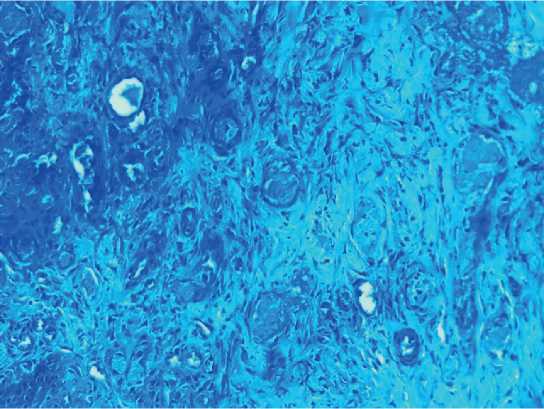

Трофическая функция сосочкового слоя осуществляется за счет сосудов, количество которых может варьировать. При патологическом процессе отмечается спазм артериол (рис. 4).

Обнаруженные морфологические особенности дермы подошвенной части копытца в норме и при патологии позволяют более точно понять механизмы заживления в области развития локального по-додерматита. Если дефект по площади обширный и затрагивает базальный слой клеток ниже аканто-тических тяжей, то процессы восстановления силь- но затруднятся, поскольку в области поражения не будет клеток, способных к делению и заполнению дефекта тканью, типичной для данной области, в связи с чем будет развиваться грубая рубцовая ткань. Копытцевый рог при этом «вызревать» не будет, его барьерные функции значительно снизятся, и при нагрузке на этом же месте будут рецидив, обострение и усугубление процесса [14].

Рис. 4. Тканевые структуры основы кожи копытца при глубоком язвенном процессе (отмечается спазм артериол, полнокровие, паретическое расширение венул) (увеличение × 40)

Кроме того, в большинстве случаев в области поражения в составе воспалительного инфильтрата встречаются не только лейкоциты в большом количестве, но и плазмоциты и лимфоциты, что говорит о затяжном характере болезни и перетекании ее в хроническую фазу.

Заключение . Особое внимание следует акцентировать на обнаружении особенности изменений в сосочковом слое дермы – паретического расширения более чем половины венул с признаками полнокровия при одновременном спазмировании практически всех мелких артерий, что, на наш взгляд, может быть связано с утратой упругих свойств глубинных слоев дермы в связи с изменением соотношения коллагеновых и эластиновых волокон, обеспечивающих упругость и сохранение наружных слоев дермы от давления между опорой и костными структурами.

Утрачиваемые свойства упругости могут приводить к повышению давления на сосуды (венулы, артериолы). При этом сдавливание сосудов приводит к местной гипоксии тканей, накоплению свободных радикалов, которые «бомбардируют» клетки глубинных слоев дермы, возникают процессы дегенерации тканей [2, 8, 9].

При этом происходят последовательные процессы дегенерации тканей: мукоидная дегенерация (обратимый процесс), фибриноидное набухание (признаки которого различимы на гистопрепаратах, окрашенных в настоящем исследовании толуидиновым синим), фибриноидный некроз. Таким образом, все процессы нарушения поверхностных и глубинных структур дермы в этой связи могут привести к двум исходам: выздоровлению и склерозированию, поэтому лечение язвенных дефектов Рустергольца должно быть сформировано по трем основным направлениям:

-

1) очищение тканей;

-

2) нормализация сосудистой микроциркуляции;

-

3) восстановление структуры и свойств коллагеновых волокон.

В том числе основными задачами будут являться очищение зоны воспаления от продуктов распада тканей, посторонней флоры, лимфоидной инфильтрации, подавление общих признаков воспаления (припухлость, краснота, повышение температуры препятствуют заживлению), стимулирование выведения продуктов недоокисления, нормализация местной осмотической регуляции, улучшение трофики тканей.

Список литературы Гистоморфологические изменения основы кожи копытец у крупного рогатого скота при развитии язвы Рустергольца

- Батраков А.Я., Зуева З.К., Тетерев Н.Н. Профилактические и лечебные мероприятия при заболеваниях копытец у коров // Ветеринария. 2010. № 5. С. 49-51.

- Баймишев Х.Б., Баймишев М.Х. Венозная система фаланг пальцев крупного рогатого скота // Агропромышленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы: сб. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2015. С. 10-14.

- Быстрова И.Ю. Биофизические свойства копытцевого рога и формирование копытец крупного рогатого скота под влиянием генетических и технологических факторов: автореф. ... дис. д-ра с.-х. наук. Рязань, 2008. 52 с.

- Гагарин Е.М. Разработка комплексного универсального лекарственного препарата для местного лечения болезней копытец у крупного рогатого скота с широкими перспективами дальнейшего применения и внедрения // Молодежь Зауралья III тысячелетию: сб. тез. докл. Регион. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Курган, 2019. С. 63-65.

- Гагарин Е.М., Глазунов Ю.В. Эффективность терапевтических и профилактических мероприятий при ортопедических патологиях у крупного рогатого скота в условиях современного животноводческого комплекса // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения: сб. мат-лов LII Между-нар. студ. науч.-практ. конф. Тюмень: Изд-во ГАУСЗ, 2018. С. 241-245.

- Гагарин Е.М., Глазунова Л.А. Распространение заболеваний опорно-двигательного аппарата крупного рогатого скота в условиях современного животноводческого комплекса // АгроЭкоИнфо. 2018. № 3 (33). URL: http:// agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/3/ st_339.doc.

- Гагарин Е.М., Глазунова Л.А., Цыганок В.О. Ортопедические патологии у крупного рогатого скота и их влияние на основные производственные показатели // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2020. № 2 (59). С. 61-68.

- Журба В.А., Ковалёв И.А. Гистопатологические изменения в области патологического очага у коров с гнойными пододерматитами // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2019. № 9 (179). С. 92-98.

- Журба В.А., Комаровский В.А., Лабкович А.В. Гистологические исследования у крупного рогатого скота с язвенными поражениями кожи в дистальном участке конечностей // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» / под ред. Н.И. Гавриченко; Витеб. гос. академия ветеринарной медицины. Витебск, 2018. Т. 54, вып. 2. С. 29-32.

- Крейдина В.С., Глазунова Л.А., Гагарин Е.М. Эффективные методы заживления ран по вторичному натяжению // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения: сб. мат-лов LIV студ. науч.-практ. конф., посвящ. памяти 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тюмень, 2020. С. 101-107.

- Кухтерина Д.А., Гагарин Е.М. Патофизиология заживления ран. Современные методы лечения ран // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения: сб. мат-лов LIV студ. науч.-практ. конф., посвящ. памяти 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тюмень, 2020. С. 108-113.

- Руколь В.М., Журба В.А. Причины заболеваний дистального участка конечностей у высокопродуктивных коров // Современные технологии сельскохозяйственного производства: мат-лы XII Междунар. науч.-практ. конф. / Гродненский гос. аграр. ун-т. Гродно, 2009. С. 435-436.

- Самоловов А.А., Лопатин С.В. Хромота - отражение системных метаболических болезней молочного рогатого скота // Инновации и продовольственная безопасность. 2013. № 2 (2). С. 76-80.

- Сухова О.С., Гагарин Е.М., Глазунова Л.А. Особенности развития келоидных рубцов и способы их коррекции // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения: сб. мат-лов LIV студ. науч.-практ. конф., посвящ. памяти 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тюмень, 2020. С. 158-161.

- Belge Ali et al. (2012). Histopathological changes in uncomplicated sole ulcers in dairy cattle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 36: 642-645. DOI: 10.3906/vet-1105-24.

- Gomez A., Dopfer D., Cook NB., Burgi K., Socha M. (2011) Non-healing hoof lesions in dairy cows Veterinary Record 169, 642.