Гистоморфометрические характеристики изменений суставного хряща при «веерном» удлинении голени в эксперименте

Автор: Ступина Т.А., Ерофеев С.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

Методами световой микроскопии, компьютерной морфо- и стереометрии исследован суставной хрящ наружных мыщелков бедренной кости 11 собак- 8 опытных и 3 интактных (контроль). В опытной серии после закрытой флексионной остеоклазии берцовых костей в течение 28 дней осуществляли удлинение правой голени аппаратом Илизарова с темпом 2,0 мм за 4 приема. В течение первой недели дистракцию проводили по задней паре стержней шарнирных узлов, следующую неделю -по передней паре, в дальнейшем с аналогичным чередованием. Результаты проведенного исследования показали, что в период дистракции в суставном хряще смежных с удлиняемым сегментом суставов наблюдаются поверхностные повреждения, выражающиеся в деструкции части клеток и матрикса поверхностной зоны. Параллельно в хрящевой ткани развиваются регенераторные изменения, наиболее выраженные в промежуточной и базальной зонах, на этапах фиксации и после снятия аппарата. Основным фактором, обеспечивающим возможность обратимости изменений, является активизация пролиферативных и биосинтетических процессов. К концу эксперимента репаративный процесс в суставном хряще имеет незавершенный характер. Полученные сведения указывают на необходимость учитывать состояние суставного хряща и предупреждать развитие в нем патологических процессов.

Дистракционный остеосинтез, суставной хрящ, морфология, морфометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142121004

IDR: 142121004

Текст научной статьи Гистоморфометрические характеристики изменений суставного хряща при «веерном» удлинении голени в эксперименте

В вопросах удлинения конечностей важное место занимает проблема сохранения функциональных возможностей суставов [8]. При дистракционном остеосинтезе сопротивление мышечно-связочного аппарата нарастает, что ведет к увеличению сдавления смежных суставов [2]. Ограничение амплитуды движений в суставах при удлинении конечностей аппаратом Илизарова отмечалось в клинике многими авторами [2, 4, 10, 11]. В последние годы становится актуальной потребность в дополнительных воздействиях на процесс дистракционного костеобра- зования с целью ускорения темпов функциональной реабилитации [9]. В связи с этим в эксперименте был предпринят способ «веерного» удлинения конечностей, при котором осуществлялось чередование сторон приложения дистракционных усилий [3]. Предполагалось, что такой способ окажется щадящим, так как даст возможность периодического “отдыха” тканям удлиняемой конечности.

Целью работы явилось изучение морфофункционального состояния суставного хряща при данных условиях удлинении голени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследовали суставной хрящ мыщелка бедренной кости 3 интактных и 8 опытных собак, которым после закрытой флексионной остео-клазии берцовых костей осуществляли удлинение голени с темпом 2,0 мм за 4 приема. В течение первой недели дистракцию проводили по задней паре стержней шарнирных узлов, следующую неделю – по передней паре, в дальнейшем с аналогичным чередованием. К концу 28-дневного периода «веерной» дистракции диастаз между костными отломками имел высоту 28 мм. Этапы исследования – 14 (n=1) и 28 суток дистракции (n=2), 30 суток фиксации (n=2), 30 суток после снятия аппарата (n=3). Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли согласно приказу МЗ СССР №755, 1977 г.

Для световой микроскопии образцы хряща после альдегидно-осмиевой фиксации дегидратировали в спиртах и ацетоне, в качестве уплотняющей среды использовали аралдит. Учитывая зональное строение суставного хряща, кусочки ориентировали так, чтобы плоскость срезов была перпендикулярна суставной поверхности. Полу-тонкие (0,5-1,0 мкм) срезы получали на ультра-томе "Nova" фирмы LKB (Швеция). Применение аралдита в качестве уплотняющей среды и стеклянных или алмазных ножей минимизировало деформацию объекта при изготовлении срезов, а их толщина позволила пренебречь эффектом Холмса [5]. Препараты, окрашенные метиленовым синим или метиленовым синим - основным фуксином, оцифровывали и морфометрировали на фотомикроскопе фирмы "Оpton" (Германия) с помощью аппаратно-программного комплекса "ДиаМорф" (Москва). Измерения проводили в микрометрах после предварительной геометрической калибровки по оцифрованной с тем же увеличением шкале объект-микрометра. Определяли параметры: толщину (h, мкм) хряща, объемную (VVхц, мкм3/мкм3) и численную (Naхц, мкм2) плотности всех хондроцитов, численную плотность клеток в составе изогенных групп – пролиферировавших хондроцитов (Naпхц), величину пула пролиферировавших хондроцитов (ВППХц=NAпхц/NAхц*100%) [6]. В качестве контроля морфометрировали суставной хрящ интактных животных. Анализ цифрового материала был проведен методами вариационной и непараметрической статистики. Достоверность различий оценивали в программе Microsoft Excel 97 - программное обеспечение AtteStat, версия 1.0 [1]. После тестирования выборок на характер распределения для параметра h хряща применяли критерий Стьюдента, для параметров VVхц и NAхц - критерий Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

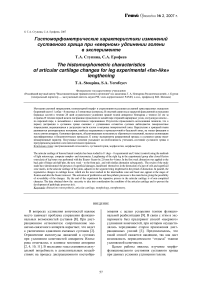

В период дистракции макроскопически суставные поверхности были фиолетового цвета, в части наблюдений по боковым поверхностям мыщелков выявлены эрозии. При исследовании полутонких срезов матрикс поверхностной зоны терял свою гомогенность, выглядел раз-волокненным, клеточные лакуны в участках разволокнения были лишены содержимого. Часть хондроцитов находилась в состоянии деструкции. В отдельных случаях очаги разволокнения захватывали всю поверхностную зону, наблюдалось формирование узур (рис. 1). В верхней части промежуточной зоны была нарушена гомогенность межтерриториального матрикса. Наблюдалось увеличение количества изогенных групп, что являлось отражением пролиферации клеток. Одиночно расположенные хондроциты промежуточной и базальной зон отличались высокой биосинтетической активностью, о чем свидетельствовали гомогенность межклеточного вещества и интенсивная метахромазия территориального матрикса. Наряду с вышеописанными изменениями, были обнаружены участки хряща, имеющие обычную структуру.

Рис. 1. Суставной хрящ (дистракция 28 суток). В очагах разволокнения поверхностной зоны наблюдается формирование узур (стрелки). Полутонкий срез, окраска метиленовым синим-основным фуксином. Об. 100; ок. 12,5

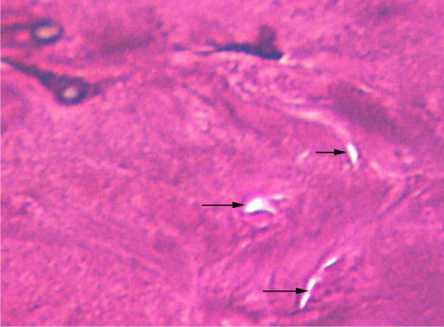

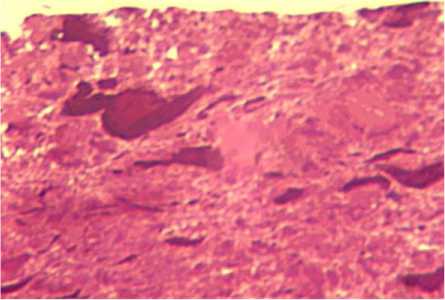

На этапе фиксации в поверхностной зоне наблюдали сходные с предыдущим сроком картины деструктивных изменений (рис. 2, а). В промежуточной и базальной зонах отмечено повышение пролиферативной и биосинтетической активности хондроцитов. Одиночно расположенные и входящие в состав изогенных групп клетки характеризовались высокой метаболиче- ской активностью, содержали секреторные включения (рис. 2, б).

а

б

Рис. 2. Хондроциты поверхностной (а) и промежуточной (б) зон суставного хряща (фиксация 30 суток). Полутонкий срез, окраска метиленовым си-ним-основным фуксином. Об. 100; ок. 12,5

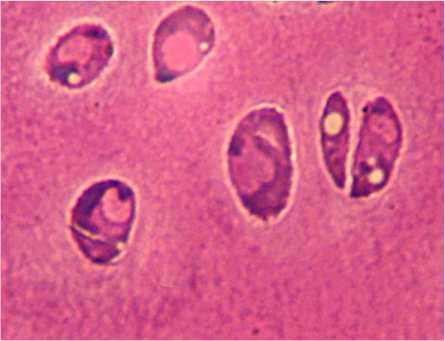

В срок 30 суток после снятия аппарата репаративный процесс в суставном хряще имел незавершенный характер, сохранялись разволокненные участки матрикса поверхностной зоны (рис. 3). В промежуточной и базальной зонах наблюдалось тетической активностью, о чем можно судить по интенсивной метахромазии территориального матрикса. Необходимо отметить, что частота встречаемости и объем участков разволокнения в этом сроке были выражены в меньшей степени, чем на предыдущих этапах эксперимента.

Рис. 3. Суставной хрящ (без аппарата 30 суток). Поверхностная зона, полутонкий срез, окраска метиленовым синим-основным фуксином. Об. 40; ок. 12,5

Анализ количественных данных выявил следующее : к концу дистракции отмечено увеличение (р<0,001) толщины суставного хряща (табл. 1). Это обусловлено дезорганизацией межклеточного вещества поверхностной зоны – его разволокнением и набуханием. Через 30 cуток фиксации выявлено уменьшение (р<0,001) анализируемого параметра по сравнению с контролем, что связано с дальнейшей деструкцией матрикса поверхностной зоны. К концу эксперимента толщина хряща увеличена относительно предыдущего срока, но достоверно (р<0,001) ниже контроля.

Величина пула пролиферировавших хондроцитов на всех этапах эксперимента превышала контроль (табл. 1). Максимальные значения исследуемого параметра наблюдались на начальных этапах.

повышенное количество изогенных групп клеток.

Хондроциты характеризовались высокой биосин-

Таблица 1

Количественные характеристики хрящевой ткани наружного мыщелка бедра при «веерном» удлинении голени у собак

|

Параметры |

VV хц (М,%) |

NA хц (M m) |

h (мкм, M m) |

ВППХц (%) |

|

|

Контроль |

Поверхностная зона |

6,1 |

8,2 0,99 |

475 1,3 |

14,5 |

|

Промежуточная зона |

8,75 |

4,4 0,64 |

|||

|

Базальная зона |

12,26 |

5,7 0,75 |

|||

|

28 суток дистракции |

Поверхностная зона |

2,8 |

5,89 0,5 |

549,6 2,1 |

32,29 |

|

Промежуточная зона |

6,1 |

3,99 0,38 |

|||

|

Базальная зона |

5,9 |

4,21 0,52 |

|||

|

30 суток фиксации |

Поверхностная зона |

3,32 |

7,5 0,57 |

336,5 3,8 |

29,1 |

|

Промежуточная зона |

7,01 |

6,29 0,46 |

|||

|

Базальная зона |

6,9 |

6,1 0,55 |

|||

|

30 суток без аппарата |

Поверхностная зона |

4,8 |

7,36 0,8 |

382,3 1,4 |

27,53 |

|

Промежуточная зона |

5,7 |

5,3 0,59 |

|||

|

Базальная зона |

7,5 |

4,67 0,47 |

|||

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные различия с контролем.

Численная плотность клеток в поверхностной зоне на всех этапах эксперимента достоверно (р<0,05) снижена относительно контрольных значений. На этапах фиксации и после снятия аппарата N A хц имела тенденцию к увеличению по сравнению со сроком 28 суток дистракции (табл. 1). В промежуточной и базальной зонах к концу дистракции N A хц достоверно (р<0,05) снижалась, на этапе фиксации превышала (р<0,05) контрольные значения, что было связано с увеличением количества изогенных групп клеток. Повышение численной плотности клеток во всех зонах хряща на этапе фиксации относительно предыдущего срока являлось отражением репаративной регенерации. Через месяц после снятия аппарата в промежуточной зоне сохранялись повышенные значения N A хц , в базальной зоне анализируемый параметр достоверно (р<0,05) снижался.

Объемная плотность хондроцитов во всех зонах хряща на всех этапах эксперимента достоверно (р<0,05) снижена, что связано с деструкцией и гибелью части клеток.

Результаты проведенного исследования показали, что в период дистракции в суставном хряще смежных с удлиняемым сегментом суставов наблюдаются поверхностные поврежде- ния, выражающиеся в деструкции части клеток и матрикса поверхностной зоны. Параллельно деструкции в хрящевой ткани развиваются регенераторные изменения, наиболее выраженные в промежуточной и базальной зонах, на этапах фиксации и после снятия аппарата. Основным фактором, обеспечивающим возможность обратимости изменений, является активизация пролиферативных и биосинтетических процессов. В монографии Павловой В.Н. с соавт. (1988) приведены результаты экспериментальных исследований репаративных потенций хряща, согласно которым – «наличие изогенных групп клеток, функционально активных хондроцитов, а также организованный матрикс промежуточной и базальной зон позволяет хрящу восстанавливать не глубокие частичные повреждения» [7].

Таким образом, при использовании «веерного» способа удлинения конечностей в смежных суставах возникают поверхностные, частичные повреждения хрящевой ткани. К концу эксперимента репаративный процесс в суставном хряще имеет незавершенный характер.

Полученные сведения указывают на необходимость учитывать состояние суставного хряща и предупреждать развитие в нем патологических процессов.