Гистоморфометрическое исследование седалищного нерва при оперативном и консервативном методах лечения переломов седалищной кости собак в эксперименте

Автор: Антонов Н.И., Варсегова Татьяна Николаевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Гистоморфометрическое исследование седалищных нервов 27 собак выявило преимущество и целесообразность лечения переломов седалищной кости оперативным методом в условиях применения аппарата внешней фиксации по сравнению с консервативным. Благодаря ранней репозиции отломков и жесткой фиксации устраняется возможность повторного сдавления седалищного нерва, что обусловливает его меньшую травматизацию, выраженность деструктивно-репаративного процесса и более успешное восстановление.

Седалищный нерв, травма таза, деструктивно-репаративный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/142121305

IDR: 142121305

Текст научной статьи Гистоморфометрическое исследование седалищного нерва при оперативном и консервативном методах лечения переломов седалищной кости собак в эксперименте

The histomorphometrical study of sciatic nerves in 27 dogs has revealed the advantage and expediency of treatment of ischial bone fractures surgically using an external fixator in comparison with conservative treatment. Due to early reposition of fragments and to stable fixation the possibility of sciatic nerve recompression is avoided, thereby leading to less damage of the nerve, less manifestation of destructive-and-reparative process, as well as to more successful recovery. Keywords : sciatic nerve, pelvic injury, destructive-and-reparative process.

В большинстве случаев травмы таза сопровождаются повреждениями седалищного нерва [4, 6, 7], что приводит к парезам и атрофиям мышц нижних конечностей и соответственно к длительной потере трудоспособности, а в ряде случаев и к стойкой инвалидности, что определяет необходимость своевременной диагностики и правильной хирургической тактики на этапах оказания медицинской помощи.

Выраженность нарушений функции пострадавшей конечности, а также исход травмы во многом определяются степенью травматического поражения нервных структур. В доступной литературе на сегодняшний день имеются единичные экспериментально-морфологические работы, в которых приводятся сведения о реактивно-деструктивных процессах в седалищном нерве при дистракционном чрескостном остеосинтезе костей тазовой конечности собак [8]. Сведения о патоморфологических изменениях седалищного нерва при переломах седалищной кости и их лечении хирургическим и консервативным методами, представляющие теоретическое и практическое значение в сфере невропатологии, в доступной литературе не найдены, что и определило цель данной работы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты проводили на 26 взрослых беспородных собаках (условных аналогах по возрасту, полу и упитанности) обоего пола в возрасте от 1 года до 5 лет. В рамках экспериментального исследования разработали модель одностороннего поперечного перелома тела и ветви седалищной кости собак. В I серии его лечение осуществляли хирургическим методом в условиях применения аппарата внешней фиксации, разработанного Н.И. Антоновым, В.В. Красновым, К.П. Кирсановым [5]; во II серии консервативным, заключающимся в ограничении подвижности (содержа- ние в клетке) и назначении нестероидных противовоспалительных средств и анальгетиков.

Содержание, уход и эвтаназию животных осуществляли в соответствии с положениями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей [3].

Эвтаназию собак обеих серий проводили через 28 (I серия n=2, II серия n=2), 35 (I серия n=3, II серия n=3), 65 (I серия n=3, II серия n=2), 215 (I серия n=3, II серия n=3) и 400 (I серия n=3, II серия n=2) суток эксперимента. Участки седа- лищных нервов (СН) иссекали на уровне травмы, фиксировали в смеси 2 % растворов глутарового и параформальдегидов на фосфатном буфере (рН 7,4) с добавлением 0,1 % пикриновой кислоты. Часть материала заливали по стандартной методике в парафин, готовили продольные срезы и окрашивали гематоксилином Карацци. Остальной материал постфиксировали в 1 % растворе тетраоксида осмия с 1,5 % красной кровяной солью и заливали в аралдит. Поперечные полутон-кие (1,0 мкм) срезы окрашивали метиленовым синим и основным фуксином.

В оцифрованных на аппаратно-программном комплексе “DiaMorph” (Москва) изображениях полутонких срезов измеряли диаметры (D) миелиновых нервных волокон (МВ), определяли численные плотности МВ (NAmnf) и долю (%) их реактивно-деструктивно измененных форм в общем объёме выборки (NAdmnf).

Для получения нормативных данных описанными методами изучили СН 4 интактных (контроль) взрослых беспородных собак. Достоверность различий опытного и интактного нерва определяли в программе AtteStat, версия 1.0 [1] в электронных таблицах Microsoft Excel 97 по критерию Вилкоксона для независимых выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

У животных обеих серий в течение всего эксперимента СН сохраняют анатомическую непрерывность и целостность соединительнотканных оболочек.

Через 28 суток эксперимента в I серии в эпи-неврии визуально отмечается повышение по сравнению с контролем количества фибробластов. Вблизи кровеносных сосудов располагаются периваскулярные клетки, обнаруживаются нехарактерные для интактного нерва макрофаги, скопления плазматических клеток и клеток лейкоцитарного ряда. Возрастает количество тучных клеток, некоторые находятся в состоянии частичной дегрануляции. Эпиневральные кровеносные сосуды имеют утолщенные стенки и расширенные просветы. Ядра эндотелиальных клеток выбухают в просвет. Периневрий сохраняет целостность, тонколамеллярное строение. Субпериневральные отеки незначительны. В эндоневрии обнаруживаются одиночные тучные и плазматические клетки . Эндоневральные микрососуды, в отличие от интактного СН, имеют расширенные просветы. Большинство мякотных и безмякотных нервных проводников сохраняют нормальную структуру, отдельные МВ имеют признаки аксональной и валлеровской дегенерации.

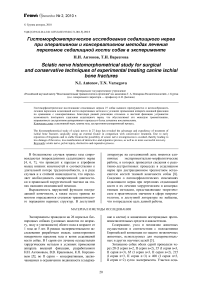

Во II серии эпиневрий СН отечный. В нем зна- чительно возрастает по сравнению с контролем количество тучных клеток, появляются плазмоциты и клетки лейкоцитарного ряда (в основном лимфоциты). Просветы эпиневральных кровеносных сосудов расширены. Ядра эндотелиальных клеток артерий и артериол выбухают в просвет, внутренняя эластическая мембрана в отдельных сосудах фрагментирована, местами отсутствует. Средняя оболочка утолщена, часть гладкомышечных клеток имеет вакуолизированную цитоплазму, мелкие ядра. Наружная оболочка отечна. Пе-риневрий утолщенный, периневральные клетки гипертрофированные, цитоплазма части из них вакуолизирована. Наблюдаются обширные субпериневральные отеки. В эндоневрии большое количество клеток воспалительного ряда и нейролем-моцитов. В отдельных участках крупных пучков преобладают процессы распада МВ, видны многочисленные крупнозернистые и мелкозернистые продукты распада миелиновых волокон, шванновские клетки и макрофаги, содержащие многочисленные крупные вакуоли (рис. 1), в других участках среди регенерационных кластеров встречаются единичные МВ, находящиеся на разных стадиях демиелинизации, аксональной и валлеровской дегенерации.

Рис. 1. II серия. Срок опыта 28 суток. Крупнозернистые и мелкозернистые продукты распада МВ, шванновские клетки и макрофаги, содержащие многочисленные крупные вакуоли. Продольный парафиновый срез, окраска гематоксилином Ка-рацци. Слева: об. – 16, ок. – 12,5×. Справа: об. – 40, ок. – 12,5×

NA dmnf составляет 21,6-51,8 % (в интактном нерве – от 2,00 до 2,78 %). Преобладают проводники D≤7 мкм, их доля колеблется от 81 до 98 % (в интактном нерве – 32-48 %). Из них МВ D≤2 мкм составляют 3-27 % (в интактных нервах они единичны и составляю менее 1 %). МВ D≥10 мкм составляют менее 1 % (в интактном нерве – от 33 до 53 %).

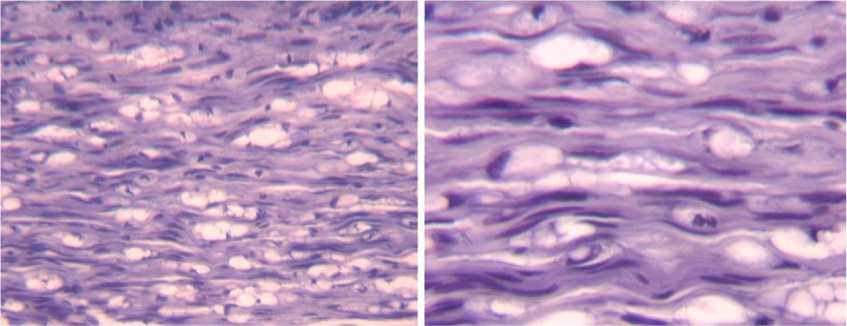

Через 35 суток эксперимента в I серии в эпи-неврии значительно возрастает количество коллагеновых волокон и микрососудов. В крупных артериолах определяется гипертрофия всех слоёв их стенок, просветы остаются расширенными. Пери-неврий сохраняет целостность и тонколамеллярное строение. В крупных пучках сохраняются умеренные субпериневральные отеки. Клеточ-ность эндоневрия повышенная, микрососуды преимущественно со спавшимися, как и в интактном нерве, просветами. Встречаются единичные регенерационные кластеры МВ, часть шванновских клеток в составе мякотных волокон имеют гипертрофированную цитоплазму (рис. 2).

NAdmnf незначительно превышает контроль и составляет 2,95-3,80 %. Доли волокон D≤7 мкм, и крупных проводников D≥10 мкм у большинства животных находятся в пределах нормы. NAmnf достоверно не отличается от контрольных значений и составляет 11991±4920 в 1 мм2 (в интактном нерве - 11721±3947 в 1 мм2).

Во II серии, как и в I, в эпиневрии значительно повышается количество коллагеновых волокон. Эпиневральные сосуды со спавшимися просветами. Возрастает количество сосудов малого калибра. В непосредственной близости от микрососудов продолжают встречаться тучные клетки, скопления плазмоцитов и клеток лейкоцитарного ряда. Периневрий остается утолщенным, количество периневральных клеток повышается. Как и через 28 суток преобладают МВ D≤7 мкм, на долю которых приходится от 51 до 88 %. Из них 1-2 % составляют проводники D≤2 мкм. Новообразованные МВ находятся в составе регенерационных кластеров и имеют миелиновую оболочку разной

Рис. 2. I серия. Срок опыта 35 суток. Валлеровская дегенерация крупного волокна (стрелка). Гипертрофированная цитоплазма шванновских клеток ( ШК ). Большинство мякотных ( МВ ) и безмякотных нервных проводников сохраняют нормальную структуру. Поперечный полутонкий срез. Окраска метиленовым синим и основным фуксином. Об. – 100, ок. – 12,5×

степени зрелости. Крупные МВ (D≥10) у одного животного остаются единичными и составляют 1 %, у двух других их доля возрастает по сравнению с предыдущим сроком эксперимента до 18-34 %, но остается пониженной относительно значений интактного нерва. NAmnf достоверно не отличается от контрольных значений и составляет 11990±3840 в 1 мм2.

В отдельных участках пучков обнаруживаются эндоневральные отеки. Клеточность эндо-неврия остается повышенной. Просветы эндо-невральных микрососудов расширены. В центре пучков кроме регенерационных кластеров видны единичные деструктивно измененные МВ, а также продукты их распада. NA dmnf составляет 3,94-10,51 %, что в 1,6-4,2 раза выше аналогичных значений интактного нерва.

Через 65 суток эксперимента в I серии СН отличается от интактного незначительно. Большинство МВ имеет нормальное строение, хотя возрастает по сравнению с предыдущим сроком NA dmnf , она составляет 4,69-10,91 %, что в 1,94,3 раза больше, чем в интактном нерве. Доли МВ D≤7 мкм и D≥10 находятся в пределах нормы. Продолжают встречаться МВ D≤2 мкм, они составляют 1-4 %. NAmnf у одного животного достоверно (p<0,01) снижена до 9609 в 1 мм2.

Во II серии оболочки СН имеют нормальную структуру, в отдельных участках пучков сохраняются субпериневральные отеки. У артерий и артериол эпиневрия просветы сужены, у вен и венул – облитерированы. Просветы эндоневральных микрососудов остаются расширенными. Большинство МВ имеют морфологически зрелый вид, но продолжают встречаться регенерационные кластеры. NA dmnf составляет 6,3-6,5 %, что в 2,6-2,7 раза выше интактных значений. NA mnf повышается и достоверно (p<0,001) превышает контроль на 23 % (15531±1499 в 1 мм2). Доля МВ D≤7 мкм остается повышенной, они составляют 50-70 %. У одного животного продолжают встречаться МВ D≤2 мкм, составляющие 1 %. Доля МВ D≥10 остается пониженной до 29-31 %.

дяг W5^j

МВ ШК* МВ

*. ы

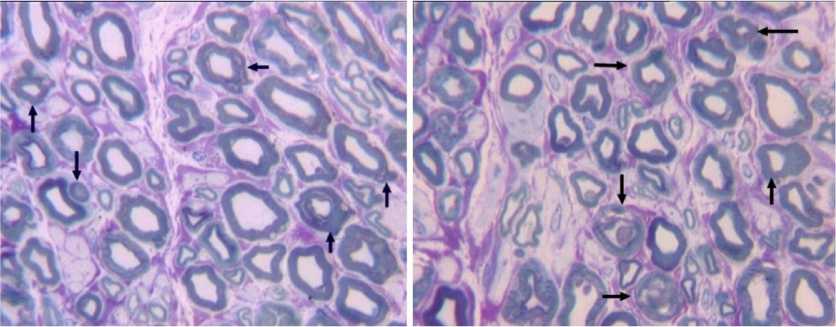

Через 215 суток эксперимента в обеих сериях визуально СН не отличается от интактных.

Гистоморфометрические исследования показывают, что в I серии у одного животного NAmnf достоверно (p<0,001) превышает норму на 26 % и составляет 16194 в 1 мм2, количество МВ D≤7 мкм превышает норму на 5 %, а крупных проводников D≥10 понижено и выходит за пределы значений интактного нерва на 10 %. У остальных животных данные количественные показатели не имеют значимых различий с интактным нервом. Волокна D≤2 мкм единичны, как и в контроле. NA dmnf снижается по сравнению с предыдущим сроком и приближается к значениям интактного нерва 2,97±1,39 %.

Во II серии у одного животного NAmnf достоверно (p<0,01) превышает норму на 15 % и составляет 14057 в 1 мм2, еще у одного оказывается достоверно (p<0,001) сниженной на 28 % (8571 волокно в 1 мм2). NAdmnf остается повышенной относительно контроля, возрастает по сравнению с предыдущим сроком и колеблется от 5,69 до 14,17 %, что в 3-6 раз превышает значения интактного седалищного нерва. Только у одной собаки происходит восстановление фрак- ции крупных МВ, их доля достигает 70 %.

Через 400 суток эксперимента в I серии СН визуально не отличаются от интактного. Количественные показатели у всех животных не имеют значимых различий с контрольными значениями: NAmnf составляет в среднем 12571±792 в 1 мм2, NAdmnf колеблется в пределах 1,46-2,50 %.

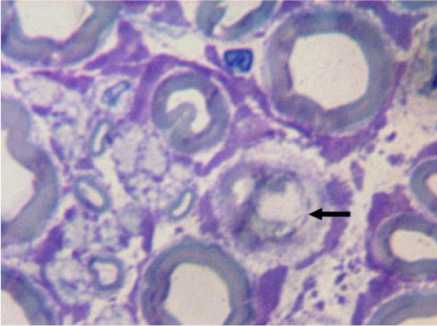

Во II серии морфологическая картина неоднородна. У одного животного опытный СН визуально не отличаются от интактного. NAmnf достоверно (p<0,01) превышает норму на 12 % и составляет 13629±1060 в 1 мм2, но NA dmnf (2,73 %) не выходит за пределы контрольных значений. У второго животного наблюдается повышенная клеточность эпиневрия, утолщенный периневрий, субпериневральные и эндоневральные отеки. Значительное количество МВ находятся на разных стадиях демиелинизации, а также аксональной и валлеров-ской дегенерации (рис. 3).

Новообразованные волокна входят в состав регенерационных кластеров и имеют миелиновую оболочку разной степени зрелости. NA mnf составляет 8583±495 в 1 мм2, что достоверно (p<0,01) ниже контроля на 28 %, а NA dmnf (18,45 %) значительно (в 7,7 раза) превышает норму.

Рис. 3. II серия. Срок опыта 400 суток. Волокна с признаками демиелинизации, аксональной и валлеровской дегенерации (стрелки). Поперечный полутонкий срез. Окраска метиленовым синим и основным фуксином. Об. – 100, ок. – 12,5×

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показали, что в обеих сериях при переломах седалищных костей собак имело место повреждение миелиновых оболочек и аксонов нервных волокон с последующей валлеровской дегенерацией без поражения оболочек нерва – нейрапраксия и аксо-нотмезис. Такие типы повреждения встречаются при закрытых травмах [9-11]. Они обусловлены растяжением и сдавлением нервов в травмированной области [2].

Сравнение качественных и количественных данных двух экспериментальных серий обнаружило существенную разницу в степени выраженности деструктивно-репаративного процесса в зависимости от метода лечения перелома.

В I серии при хирургическом лечении перелома костей таза в СН обнаружены умеренные расстройства эпиневральной и эндоневральной васкуляризации, компенсаторная гиперваскуляризация эпиневрия через 35 суток эксперимента, признаки реактивного воспаления. Доля проводников в состоянии демиелинизации, аксональной и валлеровской дегенерации достигает максимальных значений через 65 суток после операции и приближается к контрольным значениям к 215-м суткам. По окончании эксперимента количественные показатели не имеют значимых различий с интактным нервом.

Во II серии при консервативном лечении перелома костей таза выявлены дистрофические и деструктивные изменения микрососудов эпи-неврия седалищного нерва, выраженная эпинев-ральная гиперваскуляризация, признаки реактивного воспаления, обширные субперинев- ральные отеки, инфильтрация эндоневрия клетками воспалительного ряда. Обнаружена массовая деструкция волокон: к 28-м суткам процессы демиелинизации, аксональной и валлеров-ской дегенерации охватывают до 52 % проводников. Через 35 суток в результате репаративной регенерации в седалищных нервах обнару- живаются новообразованные аксоны в составе регенерационных кластеров. В отдаленные сроки эксперимента (215 и 400 суток) только у одного животного из пяти СН визуально не отличается от интактного, и доля измененных волокон в нем приближается к контрольным значениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных данных можно сделать вывод о преимуществе и целесообразности лечения переломов седалищной кости оперативным методом в условиях применения аппарата, так как благодаря ранней репозиции отломков и жесткой фиксации устраняется возможность повторного сдавления седалищного нерва, что обусловливает меньшую его травма-тизацию и более успешное протекание восстановительных процессов.