Гистопатологии печени у плотвы (Rutilus rutilus ) и уклейки (Alburnus alburrnus) из р. Большой Черемшан

Автор: Минеев А.К.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Гидробиология - биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты гистопатологических исследований печени двух массовых видов рыб р. Большой Черемшан: плотвы (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) и уклейки (Alburnus alburnus Linnaeus, 1758). С применением стандартных гистологических методик изучено пять типов обнаруженных нарушений и патологий печени. Зафиксировано превышение нормальных показателей встречаемости рыб с обнаруженными гистопатологиями печени в популяциях, подвергающихся наибольшему неблагоприятному воздействию, что является одним из признаков их неблагополучия в экологических условиях некоторых участков водотока. Число особей с гистопатологиями печени на двух станциях исследования достигало высоких значений, а встречаемость обнаруженных типов нарушений превышало величину их спонтанного образования (1%). Выявленные патологии имели разную степень тяжести для рыб (2-5 баллов по пятибалльной шкале). На участках реки с повышенной антропогенной нагрузкой зафиксированы повреждения, имеющие необратимый характер и угрожающие жизни рыб: дисплазия и липоидная дегенерация гепатоцитов. Таким образом, подтверждена прямая связь возникновения обнаруженных гистопатологий печени с уровнем антропогенной нагрузки на экосистему изучаемого водоема. Показана возможность использования гистологических параметров рыб для оценки влияния на особей комплекса неблагоприятных факторов среды как показателя экологического состояния водоема. Представленные данные являются первыми сведениями о морфофизиологическом состоянии двух видов рыб, составляющих основу ихтиофауны р. Большой Черемшан.

Р. большой черемшан, антропогенная нагрузка, плотва, уклейка, гистопатологии печени

Короткий адрес: https://sciup.org/148327973

IDR: 148327973 | УДК: 591.23.597.5 | DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-5-140-146

Текст научной статьи Гистопатологии печени у плотвы (Rutilus rutilus ) и уклейки (Alburnus alburrnus) из р. Большой Черемшан

Различные патофизиологические нарушения могут быть выявлены у разных видов водных организмов, однако, именно показатели морфофизиологического состояния рыб чаще используются в диагностике последствий токсичного загрязнения вод в силу ряда причин. Рыбы являются типичными представителями водных экосистем и занимают верхнюю ступень в трофической системе водоемов. Они имеют длинный жизненный цикл, поэтому могут информативно отражать как последствия хронического загрязнения вод, так и стрессовые условия в периоды, предшествующие исследованиям [1]. Рыбы, как последнее звено в трофической цепи, способны накапливать в организме значительные количества токсикантов и принимать на себя основную тяжесть техногенной нагрузки, что приводит к сокращению их численности, ухудшению качественных показателей их популяций [2, 3].

Минеев Александр Константинович, доктор биологических наук, главный научный сотрудник.

Патоморфологические реакции клеток и тканей являются достоверным критерием оценки степени воздействия фактора окружающей среды, который негативно влияет на живой организм. Нарушения ткано-клеточного уровня организации дают представления о биохимических отклонениях, протекающих в организме, и способствуют пониманию механизма воздействия патогенного фактора [3].

Печень, выполняющая множество метаболических функций, в том числе и детоксикационную, является важнейшим гистофизиоло-гическим маркером состояния организма и его реакции на экологический фон [4].

В целом ряде исследований [5, 6, 7] у рыб разных возрастов и видовой принадлежности выявлены различные нарушения ткани печени, как под влиянием отдельных абиотических факторов, так и различных загрязнителей. Анализируя многочисленные работы [8, 9, 3] можно говорить о том, что под влиянием различных по происхождению загрязнителей (сырая нефть, пестициды, тяжeлые металлы и т. д.) у рыб обнаруживаются одни и те же типы гистопатологий печени: жировая дистрофия и некротические изменения [8, 9, 3], вакуольная дистрофия и пикноз ядер гепатоцитов [3], кариорексис ядер гепетоцитов, фиброз, гиперплазия желчных протоков [8, 9, 3], что свидетельствует о неспецифическом характере данных нарушений.

Р. Большой Черемшан, являющаяся одним из крупных левобережных притоков Куйбышевского водохранилища, испытывает определенный уровень хронической антропогенной нагрузки в районе таких крупных населенных пунктов как с. Чулпаново и г. Димитровград. При этом такие виды рыб как плотва и уклейка являются самыми массовыми аборигенными видами данного водотока и распределены равномерно на всем протяжении реки, что позволяет успешно использовать их в качестве модельных видов-индикаторов состояния окружающей среды. Таким образом, изучение морфофизиологического состояния печени данных видов рыб как индикатора уровня антропогенного воздействия на водную среду и являлось основной целью проведенного исследования .

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

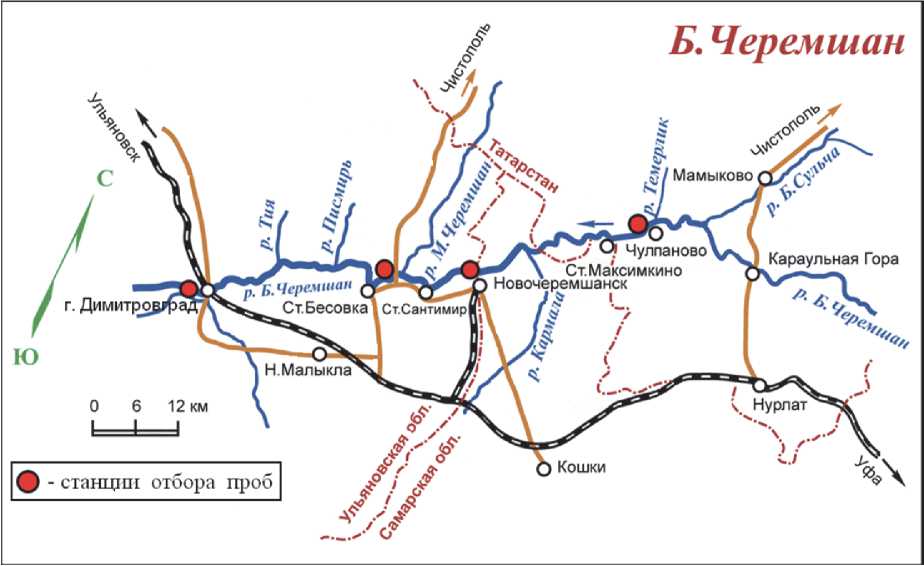

Ихтиологические исследования осуществлялись в летний период 2012 г. на всем протяжении р. Большой Черемшан, являющейся притоком Куйбышевского водохранилища первого порядка. Основной ихтиологический материал добыт при помощи набора крючковых снастей, гидробиологических сачков и ловушек в четырех створах реки (рис. 1): 1 – в устье реки (г. Димитровград), 2 –выше г. Димитровграда на 30 км, 3 – в районе пос. Новочеремшанск, 4 – в рай- оне с. Чулпаново. Для гистологических исследований отловлено 67 особей плотвы и 37 экземпляров уклейки – наиболее массовых видов рыб данного водотока. Распределение исследованных особей по станциям исследования являлось относительно равномерным (табл. 1).

Основную массу рыб, возраст которых определяли по отолитам, составляли особи в возрасте 2+, 3+ и 4+ [10]. Для гистологического анализа отбиралась печень рыб, как с признаками аномалий, так и лишенная внешних проявлений патологического процесса. Фрагменты печени сразу же фиксировались для того, чтобы задержать изменения, происходящие в тканях, изолированных от организма, и сохранить картину тканевой структуры, соответствующую исходному состоянию. Толщина фиксируемого фрагмента не превышала 1-1,5 см. В качестве фиксатора мы использовали смесь 40%-го формалина, 96%-го этилового спирта и ледяной уксусной кислоты. Обезвоживание и уплотнение гистологического материала производилось по стандартной методике [11] в этиловом спирте возрастающей концентрации, смеси 100%-го спирта и бензола, чистом бензоле и парафин-бензоле с последующей заливкой фрагментов в парафин. Серийные гистологические срезы изготавливались на салазочном микротоме МКБ–10, толщина их не превышала 8 микрон. Гистологические срезы окрашивались гематоксилином и эозином по стандартной методике с последующим заключением в канадский бальзам [11]. Ихтиотоксикологическое состояние рыб оценивали по пятибалльной шкале [7].

Рис. 1 . Расположение станций отбора ихтиогистологических проб в среднем и нижнем течении р. Большой Черемшан

Таблица 1. Распределение обследованных особей плотвы и уклейки из р. Большой Черемшан по станциям исследования

|

Вид рыб |

Общее кол-во особей, экз. |

Кол-во особей по отдельным станциям, экз. |

|||

|

г. Димитровград |

30 км выше по течению |

с. Новочеремшанск |

с. Чулпаново |

||

|

Плотва |

67 |

18 |

15 |

15 |

19 |

|

Уклейка |

37 |

11 |

7 |

9 |

10 |

Снимки молоди рыб, гематологических и гистологических препаратов выполнены при помощи окулярной цифровой микрофотокамеры «Levenhuk C-Series» с разрешением C510 NG, бинокулярного микроскопа МБС–10 и микроскопа «Биолар».

Статистическую обработку полученных данных проводили общепринятыми методами [12] с применением программ Excel 2010, Statistica 12. Для графической иллюстрации результатов использовали программы: Statistica 12, Adobe Photoshop CS6, Paint.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Река Большой Черемшан – левобережный приток Куйбышевского водохранилища. Длина – 336 км (из них 160 км в Республике Татарстан), площадь бассейна – 11 500 км², средний расход воды в устье – 36,1 м³/с. Исток на Бугуль-минско-Белебеевской возвышенности. Питание снеговое. Весной река расходует 60–70 % годового стока. До 1970-х была судоходна, прекращено из-за обмеления. Песчаные берега реки почти на всем протяжении покрыты хвойными и смешанными лесами. В русле реки часты острова, перекаты, мели и рыбацкие заколы. Низовья реки затоплены при строительстве Куйбышевского водохранилища до города Димитровград [13].

Наблюдения за качеством реки проводятся в двух пунктах в среднем течении реки в районе пос. Новочеремшанск (2 створа) и в низовьях реки в районе г. Димитровграда (1 створ). В 2012 году, ежемесячно отмечаются превышения по легкоокисляемым (по БПК5) органическим веществам в диапазоне 1,2 ПДК – 3,2 Пдк, труд-ноокисляемым (по ХПК) органическим соединениям в диапазоне 1,2 ПДК – 3,9 ПДК, а также по соединениям меди в диапазоне 1,0 ПДК – 6,0 ПДК. весной отмечены превышения по нефтепродуктам на уровне 1,0 ПДК. По соединени- ям цинка превышение зафиксировано только в апреле – 6,5 ПДК. Превышения по марганцу находятся в диапазоне 4,1 ПДК – 22,9 ПДК. Максимальное превышение – 22,9 ПДК обнаружено в апреле, в период половодья. кислородный режим на протяжении всего года удовлетворительный [14].

В сложившихся экологических условиях у рыб из р. Большой Черемшан обнаружены четыре типа гистопатологий печени на фоне выраженной гиперемии у 13,4±4,19% особей плотвы и 16,2±6,14% уклейки (табл. 2), являющихся показателем хронической интоксикации особей под воздействием комплекса загрязняющих веществ, присутствующих в воде некоторых станций реки.

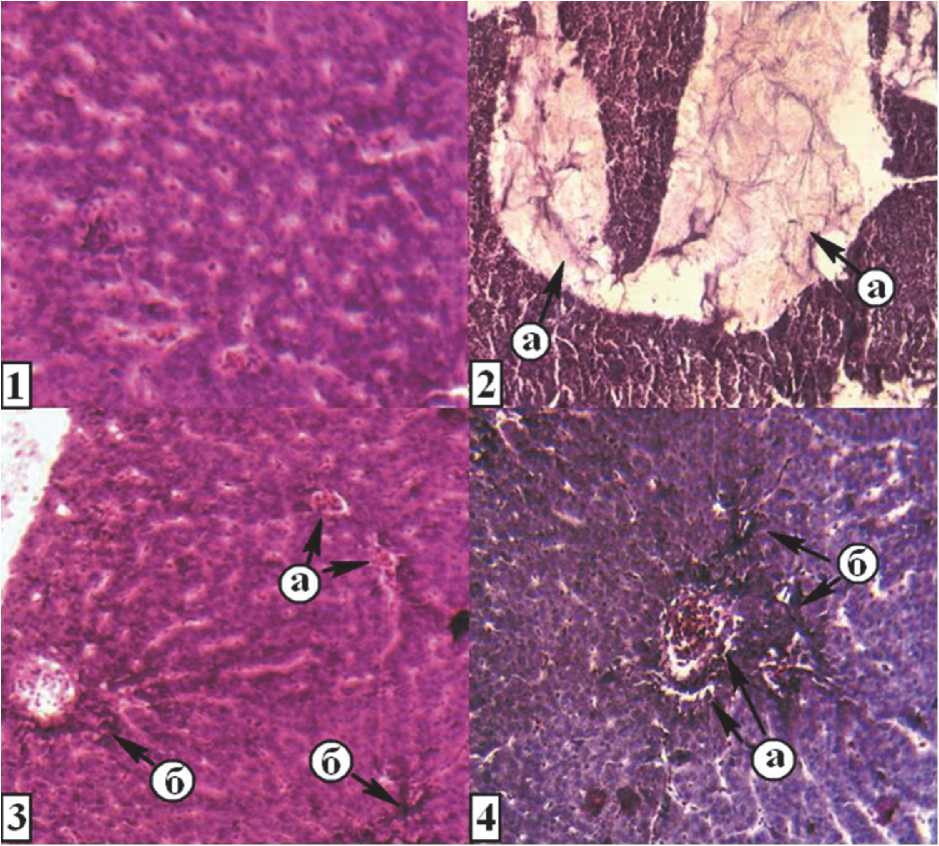

Печень, выполняющая множество метаболических функций, в том числе детоксикационную, является важнейшим гистофизиологи-ческим маркером состояния организма и его реакции на экологический фон. В обычных условиях печени свойственна высокая реактивность и большой резерв функциональной способности. При этом структура ткани печени выглядит однородной и равномерно окрашенной (рис. 2), а гепатоциты образуют ровные гексагональные печеночные дольки. В условиях патологии функции печени нарушаются, а морфологическим признаком этих нарушений являются различные дистрофии гепатоцитов, выявляемые у рыб [5, 15].

Визуальный осмотр печени исследованных рыб и последующий гистологический анализ показал, что у значительной части особей печень в различной степени гиперемирована (табл. 2), что свидетельствует об ее интенсивном функционировании. При этом гепатоциты и печеночные дольки на препаратах могут выглядеть деформированными, но отсутствуют признаки других патологий. Этот вид повреждений относят к нарушениям циркуляторного типа, которые

Таблица 2. Встречаемость особей плотвы и уклейки из р. Большой Черемшан c различными типами гистопатологий печени

Жировая дистрофия гепатоцитов (рис. 2.2а), зафиксированная только у плотвы рыб (табл. 2), также относится к дегенеративным (с разрушением клеток) типам изменений. Мелкие капельки жира обнаруживаются и в нормальных клетках печени, однако в патологических условиях накопление липидов резко увеличивается, что нередко обнаруживается у рыб в результате воздействия широкого диапазона поллютантов органической и неорганической природы, а также паразитарной инвазии [4]. Причинами дегенеративного ожирения органа могут выступать как нарушения обменных процессов, развивающиеся вследствие ограничения кровотока, так и действие токсичных веществ [6, 15]. Одной из причин дегенеративного ожирения органа является повреждение, вызванное воздействием токсинов, из которых наиболее сильнодействующими являются соединения мышьяка и фосфора [16]. Подобный эффект может аналогичным образом проявляться в разных внутренних органах, что объясняется способностью токсичных соединений изменять скорость окислительных процессов, влияющих на утилизацию жира, одинаково во всем организме, [17].

Дисплазия (некроз) гепатоцитов (рис. 2.3б, 2.4б), обнаруженный у обоих исследованных видов рыб (табл. 2), относится к наиболее серьез-

Рис. 2. Гистопатологии печени у рыб р. Большой Черемшан (окрашивание гематоксилином Вейнгарта и эозином):

1 - плотва, с. Чулпаново, гистологическая картина печени без патологий (х100) - гепатоциты образуют ровные гексагональные печеночные дольки, все клетки имеют ровные выраженные ядра и не имеют вакуолей; 2 - плотва, с. Новочеремшанск, (х40) - обширный очаг жировой клетчатки, заместивший большую часть гепатоцитов; 3 - плотва, с. Чулпаново (х100) - очаги инфильтрации клеток крови в ткань печени;

4 - плотва, г. Димитровград (х100) - нарушение структуры кубического эпителия желчного протока, а - деформация, дегенерация и дисплазия кубических клеток, б - некроз окружающих гепатоцитов, сопровождающийся пигментацией

ным патологиям и по степени тяжести для организма оценивается максимально – в 5 баллов. При некрозе отдельные гепатоциты или группы клеток теряют свою структуру в результате разрушения клеточной оболочки и внутренних структур. Скопления гепатоцитов, подверженных некрозу, выделяются на фоне специфического рисунка здоровой ткани печени в виде темных пятен с аморфной структурой. Микроскопическими признаками некроза являются изменения как клеточного ядра (кариопикноз, кариорексис, кариолизис), так и цитоплазмы гепатоцитов [15]. Наличие подобного типа патологии в любых внутренних органах является доказательством сильнейшего негативного внешнего воздействия на отдельную особь. Наличие некрозов всегда свидетельствует о тяжелом, обычно прогрессирующем течении патологического процесса, причинами которого выступают загрязнения вод тяжелыми металлами, либо паразитарные инвазии [18].

Инфильтрация клеток крови (2.3а), которая, как правило, предшествует дисплазии гепатоцитов, относится к воспалительным (связанным с иммунными процессами) типам изменений, так как некоторые виды лейкоцитов (нейтрофилы и эозинофилы) выполняют фагоцитарную функцию [4]. При инфильтрации различные клетки крови: эритроциты, эозинофилы, нейтрофилы, лимфоциты и т.д., инфильтруются из сосудов печени в пространство между гепатоцитами и печеночными дольками. Срез печени имеет ярко выраженный мраморный рисунок, так как сгустки клеток крови образуют в ткани темнокрасные образования в виде прожилок и пятен вдоль мелких кровеносных сосудов. По степени тяжести данная патология может оцениваться в 3-4 балла в зависимости от степени выраженности. Однако в наших исследованиях данная патология зарегистрирована только у плотвы.

Дегенерация кубического эпителия желчных протоков (рис. 2.4а) обнаружена лишь у одной особи плотвы из устьевого участка реки (г. Димитровград). В норме стенки желчного протока выстланы одним ровным слоем кубических клеток, окрашивающихся в темно-фиолетовый цвет и имеющих характерную кубическую или призматическую форму. В случае патологии клетки имеют неправильную форму (рисунок) и выстилают желчный проток неравномерно. Клетки могут располагаться как в несколько слоев, что мы называем разрастанием, либо отсутствовать в местах характерной локализации. В нашем случае наблюдается ещё и дисплазия части клеток кубического эпителия желчного протока (рисунок), что является результатом негативных воздействий на печень и последовавших дегенеративных процессов.

Согласно данным таблицы 3 наибольшее число особей с различными типами гистопатологий печени среди обоих видов рыб зафиксировано в районах наибольшей антропогенной нагрузки. Так, в устье русловой части реки в городской черте г. Димитровград среди плотвы 41,7% обследованных рыб имели такие нарушения, а среди уклейки данный показатель достигал 28,6%. Доля таких особей в популяциях обоих массовых видов рыб была значительной и в районе с. Чулпаново, где располагается действующий завод по производству сахара. В благополучных с точки зрения антропогенной нагрузки районах рыб с гистопатологиями печени не обнаружено, либо они встречены единично (табл. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные ихтиологические исследования показали, что качество воды р. Большой Че-ремшан в двух створах (с. Чулпаново и г. Димитровград) находится в неудовлетворительном состоянии и это отрицательно проявляется на морфофизиологическом состоянии печени двух исследованных массовых видов рыб данного водотока – плотвы и уклейки. В данных экологических условиях у рыб обоих видов наблюдаются признаки хронического токсикоза. Согласно пятибалльной системе оценки ихтиотоксикологи-ческого состояния животных степень выраженности токсикоза соответствовала 2–5 баллам.

В то же время, на станциях, удаленных от крупных населенных пунктов, либо не испытывающих выраженной антропогенной нагрузки (с. Новочеремшанск, выше г. Димитровграда по течению на 30 км) у обследованных особей уклейки не обнаружено патологий печени, а у плотву такой экземпляр зафиксирован единично.

Таблица 3. Встречаемость особей плотвы и уклейки с гистопатологиями печени на обследованных станциях р. Большой Черемшан

|

Станция исследования |

Доля рыб с гистопатологиями, % |

|

|

плотва |

уклейка |

|

|

с. Чулпаново (среднее течение) |

15,0±8,19 |

16,7±11,25 |

|

с. Новочеремшанск (среднее течение) |

4,8±4,76 |

0,0 |

|

30 км выше г. Димитровград (нижнее течение) |

0,0 |

0,0 |

|

г. Димитровград (устье) |

41,7±14,86 |

28,6±12,53 |

Примечание: 0,0 – особей с гистопатологиями печени не обнаружено

Наиболее вероятно, что основным фактором, обусловливающим патологические изменения печени рыб, является качество водной среды, учитывая уровень загрязнения реки в период исследования. В условиях хронического воздействия на гидробионтов целого комплекса поллютантов, способных как усиливать, так и нейтрализовать действие друг друга, любые гистопатологии печени, достаточно чувствительной к внешним негативным воздействиям, обнаруживаемые у особей массовых видов рыб можно успешно использовать в качестве надежного критерия экологического состояния водоема.

Список литературы Гистопатологии печени у плотвы (Rutilus rutilus ) и уклейки (Alburnus alburrnus) из р. Большой Черемшан

- Моисеенко, Т.И. Водная экотоксикология / Т.И. Моисеенко. – М.: Наука, 2009. – 400 с.

- Селюков, А.Г. Морфофункциональные изменения рыб бассейна средней и нижней Оби в условиях возрастющего антропогенного влияния / А.Г. Селюков // Вопросы ихтиологии. – 2012. – Т. 52. – № 5. – С. 581-600.

- Фомина, А.С. Результаты патоморфологических исследований рыб Братского водохранилища / А.С. Фомина // Труды ИБВВ РАН. – 2019. – Вып. 87(90). – С. 41-50.

- Минеев, А.К. Гистопатологии печени у рыб Саратовского водохранилища / А.К. Минеев, О.В. Минеева // Теоретическая и прикладная экология. – 2019. – № 3. – С. 109-114.

- Fish pathology. London, Philadelphia, Sydney, Tokyo, Toronto: Stirling Univ., 1989. 383 p.

- Agamy E. Histopathological changes in the livers of Rabbit Fish (Siganus canaliculatus) following exposure to crude oil and dispersed oil // Toxicol. pathology. 2012. No. 40. P. 1128-1140.

- Грушко, М.П. Состояние жизненно важных органов судака Волго-Каспийского бассейна / М.П. Грушко, Н.Н. Фёдорова, М.Н. Насиханова // Вестник АГТУ. Сер. Рыбное хозяйство. – 2013. – № 3. – С. 108-112.

- Донник, И.М. Патоморфологическое состояние рыб, выращиваемых на сбросных водах электростанции / И.М. Донник, Ж.А. Проккоева // Аграрный вестник Урала. – 2013. – № 9 (115). – С. 29-32.

- Гаврилова, Г.А. Гистопатологические изменения органов кефали бассейна Каспийского моря / Г.А. Гаврилова, М.П. Грушко, Н.Н. Фёдорова // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2018. – № 4 (40). – С. 43-47.

- Правдин, И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) / И.Ф. Правдин. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.

- Микодина, Е.В. Гистология для ихтиологов: Опыт и советы / Е.В. Микодина, М.А. Седова, Д.А. Чмилевский, А.Е. Микулин, С.В. Пьянова, О.Г. Полуэктова. – М.: ВНИРО, 2009. – 112 с.

- Лакин, Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1990. – 293 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 12. Нижнее Поволжье и Западный Казахстан. Вып. 1. Нижнее Поволжье / под ред. О. М. Зубченко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1966. – 287 с.

- Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды Ульяновской области в 2012 году. – Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области. – Ульяновск: «Корпорация технологий продвижения», 2013. – 131 с.

- Крючков, В.Н. Особенности патологической морфологии печени рыб в современных условиях / В.Н. Крючков, А.В. Дубовская, И.В. Фомин // Вестник АГТУ. – 2006. – № 3 (32). – С. 94-100.

- Кокуричева, М.П. Методическое пособие по проведению гистологических исследований органов и тканей рыб в водной токсикологии / М.П. Кокуричева. – Л.: Наука, 1976. – 52 с.

- Шарова, Ю.Н. Оогенез рыб Европейского Севера России при техногенном загрязнении / Ю.Н. Шарова, З.С. Кауфман, А.А. Лукин. – Петрозаводск: Изд-во КарНЦ, 2003. – 130 с.

- Hibiya E.T. An atlas of fi sh histology: normal and pathological features. N.Y.: Kodansha Ltd, 1996. 147 p.