Глазные лекарственные пленки в профилактике инфекционно-воспалительных осложнений

Автор: Азнабаев М.Т., Азаматова Г.А., Гайсина Г.Я.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Обзор посвящен пролонгированной лекарственной форме - глазным лекарственным пленкам. Рассмотрены состав, методика изготовления основных глазных пленок, применяемых в офтальмологии, механизм пролонгирования лекарственного вещества. Изучена десорбция антибиотика из полимерной матрицы, фармакокинетика препарата, терапевтический эффект применения пленок. При использовании глазных пленок с антибиотиком в камерной влаге глаза создается и сохраняется в течение длительного времени терапевтически эффективная концентрация лекарственного вещества. Глазные лекарственные пленки обладают значительными преимуществами перед широко применяемыми методами предоперационной профилактики инфекционных осложнений. Огромный интерес вызывают глазные пленки с фторхинолонами на основе модифицированной полисахаридами матрицы.

Внутриглазная инфекция, глазная лекарственная пленка, концентрация антибиотика, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/149135230

IDR: 149135230 | УДК: 617.7-002.3

Текст научной статьи Глазные лекарственные пленки в профилактике инфекционно-воспалительных осложнений

1Профилактике инфекционно-воспалительных осложнений в современной офтальмохирургии уделяется особое внимание. По данным литературы, послеоперационная внутриглазная инфекция наблюдается приблизительно в 4,8% случаев [1]. Наиболее разрушительным ее проявлением является послеоперационный эндофтальмит. Частота острого эндофтальмита достигает до 0,59% в лучших мировых офтальмологических клиниках [2, 3]. Число случаев данного осложнения имеет тенденцию к увеличению, так как наблюдается рост хирургической активности, что обусловливает необходимость поиска высокоэффективных и рациональных методов профилактики внутриглазных инфекций [4].

В настоящее время не существует единого подхода превентивного назначения антибактериальных препаратов перед операцией. Алгоритмы профилактических мероприятий в различных офтальмологических отделениях отличаются. Для периоперационной профилактики инфекционно-воспалительных осложнений глаза используют инстилляционный метод, внутрикамерную, подконъюнктивальную, системную инъекции, аппликацию мягких лечебных контактных линз [4–6]. Далее представлены широко используемые в клинической практике методы профилактики внутриглазной инфекции.

Большинство офтальмологов применяют для пред- и послеоперационной профилактики инфекционных осложнений частые инстилляции антибиотиков. Данный метод практически не имеет осложнений, дает возможность применения даже у детей, не требует особых трудозатрат медперсонала [7]. Инстилляционный метод не всегда отвечает основным требованиям современной периоперационной профилактики. При закапывании антибактериальных капель со слезной жидкостью происходит потеря около 80% лекарственного вещества [8]. Глазные капли имеют короткий период терапевтического действия. Известно, что бактерицидный эффект антибиотика проявляется при продолжительном контакте микроорганизма с препаратом [7, 8]. Вследствие этого возникает необходимость интенсивного режима введения лекарственного вещества [8–10]. Исследования показывают, что при инстилляциях антибиотика 4 раза в сутки в водянистой влаге глаза достигается лишь минимально подавляющая концентрация

препарата, что является несоблюдением основного принципа рациональной антибиотикопрофилактики. Полное проявление возможностей лекарственного препарата ограничивается при применении его в виде глазных капель и мазей [11].

В европейских странах в последнее десятилетие значительную популярность приобретает внутрика-мерное введение антибиотика на заключительном этапе оперативного вмешательства. Инъекция антибиотика в переднюю камеру глаза обеспечивает быструю доставку препарата в целевую зону и создает высокую концентрацию лекарственного вещества в водянистой влаге глаза. Эффективность данного метода доказана многочисленными исследованиями [11, 12]. Несмотря на это, внутрикамерное введение антибиотика опасно развитием тяжелых осложнений: токсическим синдромом переднего сегмента глаза, кератопатией и кистозным макулярным отеком. Необходимо отметить, что терапевтически эффективная концентрация препарата при данном способе обеспечивается лишь на конечном этапе хирургического вмешательства [4, 13, 14].

За последние годы в отечественной литературе появились данные об использовании мягких лечебных контактных линз с фторхинолонами. При аппликации данных лечебных линз в камерной влаге глаза достигались высокие концентрации антибиотиков (левофлоксацин — 8,09 мкг/мл, моксифлокса-цин — 21,79 мкг/мл) в зависимости от модификации линзы. Авторы, учитывая значительное содержание моксифлоксацина, предложили другую комбинацию линзы — с моксифлоксацином и мидриацилом. Применение новой лечебной линзы обеспечивало оптимальную терапевтическую концентрацию препарата (5,32 мкг/мл) в водянистой влаге глаза в течение 4,5 часа. [15, 16]. К недостаткам данного метода относятся высокая стоимость и непереносимость контактных линз некоторыми пациентами [7].

Следовательно, разработка эффективных способов доставки антибиотика для профилактики и терапии инфекционно-воспалительных осложнений является одним из ведущих направлений интраокулярной хирургии. Новые системы доставки лекарственных веществ с контролируемым процессом поступления препарата без потери терапевтического эффекта вызывают огромный научно-практический интерес [4].

В отечественной клинической офтальмологии накоплен опыт применения в лечебных целях глазной лекарственной пленки (ГЛП). Впервые она была соз- дана в 1960 г. в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца [11, 17–19].

Глазная пленка — пролонгированная лекарственная форма, в которой раствор с рассчитанной дозой лекарственного препарата диспергирован в массе полимера [11]. Внешне лекарственная пленка представляет собой твердо-эластичную пластину овальной формы размером 6*9 мм, толщиной 0,35 мм, массой 0,015 г [17–20]. Глазная пленка, растворяясь в конъюнктивальной полости за определенный промежуток времени, покрывает тонким полимерным раствором переднюю поверхность глазного яблока, постепенно десорбируя лекарственный препарат [20–24].

Глазные пленки изготавливают в асептических условиях. В предварительно увлажненный этиловым спиртом биополимер добавляют воду для приготовления раствора. Периодически перемешивая, полученную смесь нагревают до гомогенного состояния [11]. В охлажденную отфильтрованную основу пленки вводят раствор лекарственного препарата, подвергают гомогенизации и центрифугированию с целью удаления частичек воздуха. Раствор полимера с лекарственным веществом апплицируют на поверхность стерильной металлической ленты и в камере с пятью зонами сушки проводят испарение растворителя [11, 23]. Из полученных пластин с помощью штампа получают пленки стандартных размеров и массы. Процесс стерилизации полимерных пленок производят облучением либо смесью этиленоксида с углерода диоксидом. Качество изготовленных лекарственных пленок оценивают по физико-химическим показателям: шероховатость поверхности, наличие трещин, разрывов, эластичность, прочность, блеск [19–25].

В качестве матрицы для лекарственных пленок используют природные и синтетические растворимые полимеры: альгинаты, декстран, производные целлюлозы, пектиновые вещества, поливиниловый спирт, поливинилпирролидон [19]. Пленки на основе данных полимеров могут с определенной заданной скоростью растворяться в биологических жидкостях [17–23].

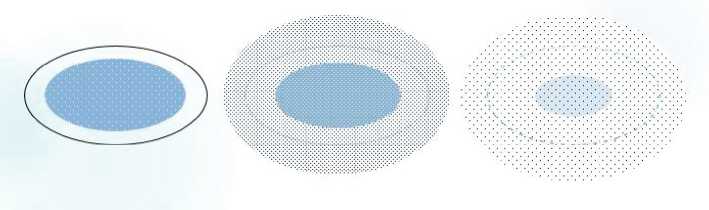

Десорбция активного вещества из лекарственных пленок происходит благодаря механизму равномерной диффузии (рисунок).

Выход лекарственного препарата осуществляется с постоянной определенной скоростью, иначе,чем при одновременном введении этой же дозы [21]. Длительный выход лекарственного вещества из ГЛП объясняется образованием физико-химических связей между препаратом и полимерным материалом пленки.

Необходимо отметить, что свойства системы «полимер+лекарство» задаются на стадии создания пленок и имеют зависимость от надмолекулярной структуры смеси полимеров. Так, варьируя концентрацию применяемых растворов, имеют возможность программирования структуры и качеств получаемых пленок, благодаря чему лекарственное вещество будет высвобождаться с контролируемой скоростью [20–24].

Глазная пленка обладает рядом достоинств перед другими лекарственными формами, используемыми в офтальмологии. Она имеет постоянные свойства, стабилизирующие во времени выход лекарственного вещества в целевую зону. Благодаря длительной десорбции лекарства ГЛП применяют 1 раз в сутки, что экономит время медицинского персонала. Данная лекарственная форма дает возможность точного дозирования препарата, снижая риск развития токсико-аллергических реакций организма. Глазная полимерная пленка создает в камерной влаге глаза и длительно поддерживает максимально эффективную терапевтическую концентрацию лекарственного вещества. Так, действие пленок на основе коллагена с гентамицином или канамицина сульфата с тримекаином длится до 10 суток [20]. ГЛП удобна в применении, безопасна и имеет длительный срок хранения. Случаи непереносимости редки [21–23]. Методика использования глазной пленки не требует высокой квалификации или специального обучения докторов.

Проведенные многочисленные клинические испытания, результаты терапевтической практики при лечении пациентов в ведущих отечественных клиниках доказывают высокую лечебно-профилактическую эффективность глазных пленок. В офтальмологической практике широкое применение нашли ГЛП с гентамицином, канамицином, пилокарпином, пиобактериофагом, дексаметазоном, дикаином, атропином, фибринолизином, стрептодеказой, эмок-сипином, гамма глобулином, сульфапиридазином, тауфоном. Область использования глазных пленок в клинической офтальмологической практике обширна: лечение различных патологий глаза — вирусных, бактериальных, аллергических конъюнктивитов, кератитов, иридоциклитов, глауком, ретинопатий, травматических и послеоперационных гематом [22–27].

Широкое применение в лечении инфекционной патологии глаза, профилактике хирургической инфекции в послеоперационном периоде, санации конъюнктивальной полости в предоперационной подготовке больных нашли глазные пленки с кана-мицином, неомицином, сульфапиридазином и гентамицином. Длительное применение (30 дней) данных пленок не сопровождалось раздражением глаз, задержкой эпителизации роговицы. Гистологические исследования подтверждали отсутствие негативного действия пленок на структуры глаза. Иммобилизируемые лекарственные вещества характеризовались длительным действием, создавая максимально эф-

Механизм высвобождения лекарства из глазной лекарственной пленки

фективную терапевтическую концентрацию препарата, необходимую для проявления лечебного эффекта в течение 24 ч при однократном применении полимерной пленки [20–27]. Продолжительность действия и концентрация антибиотика в передней камере глаза при однократном использовании некоторых пленок представлена в таблице.

Длительность действия и концентрации антибиотика при аппликации глазных лекарственных пленок (ГЛП)

|

Глазная лекарственная пленка |

Концентрация антибиотика через 12 ч |

Длительность действия при однократном применении, ч |

|

ГЛП с канамицином [18] |

120 Ед/мг |

24 |

|

ГЛП с неомицином [15] |

74 Ед/мг |

48 |

|

ГЛП с гентамицином [15, 24] |

0,3 мкг/мл |

18 |

Необходимо подчеркнуть, что за прошедшие годы некоторые микроорганизмы выработали высокую устойчивость в отношении канамицина, неомицина, гентамицина, сульфапиридазина, что значительно ограничивает их широкое использование в лечении и периоперационной профилактике инфекционной патологии глаза. Кроме того, применяемые в качестве матрицы пленок биополимеры были лишь носителями лекарственного средства, но самостоятельно не характеризовались дополнительным свойствами. Выявлены случаи отклонения от фармакологических норм некоторых из глазных пл6нок: после этапа набухания наблюдались случаи разрушения и растворения [23–29].

В настоящее время в Российской Федерации, по данным литературы, ГЛП в промышленном масштабе не производятся. Ряд отечественных исследователей продолжают активно разрабатывать полимерные лекарственные пленки с антибактериальными, противовирусными, сердечно-сосудистыми средствами, ферментами, местными анестетиками, иммуномодуляторами, фитопрепаратами и другими лекарственными веществами для терапии офтальмологических, стоматологических, дерматологических, оториноларингологических, гинекологических, онкологических заболеваний, ожогов, ран, алкоголизма, наркомании, депрессий, стенокардии и других заболеваний [21]. Глазные пленки включены в Государственную фармакопею Российской Федерации ХIII издания.

В публикациях последнего десятилетия наибольший интерес вызывают глазные пленки с фторхино-лонами последнего поколения на основе модифицированного полисахаридами поливинилового спирта (ПВС).

В 2011 г. А. Азаматова проводила экспериментально-клинические исследования, посвященные новым глазным полимерным пленкам с левофлоксацином на основе ПВС и на основе ПВС с арабиногалактаном. Предложенная лекарственная пленка не только обладала мощным антибактериальным действием включенного антибиотика, но и характеризовалась синергетическими иммуностимулирующими, мембранотропными свойствами. Указанные свойства были достигнуты благодаря включению в состав пленки уникального полисахарида арабиногалактана [30].

Экспериментальные исследования показали удовлетворительный профиль переносимости полимерных пленок с левофлоксацином, отсутствие токсико-аллергического влияния на орган зрения. Установлено, что при применении полимерных пленок с левофлоксацином достигалось более высокое содержание антибиотика в водянистой влаге глазного яблока (6,45±0,05 мкг/мл) при сохранении ее в течение 24 часов, в отличие от инстилляционной методики данного лекарственного препарата (1,33±0,01 мкг/ мл). Исследования на лабораторных животных доказали профилактический и терапевтический эффект применения пленки с левофлоксацином при остром инфекционном процессе в глазном яблоке. Клинические наблюдения показали, что использование лекарственных пленок с левофлоксацином имеет ряд преимуществ перед другими способами профилактики. Благодаря пролонгирующему действию они могут применяться 1 раз в сутки. Кроме того, наблюдалось сокращение сроков лечения пациентов в стационаре. Результаты работы успешно апробированы в клинической практике офтальмологических больниц Республики Башкортостан и Татарстан [30, 31].

Положительный опыт применения ГЛП с левофлоксацином в клинической офтальмологии послужил стимулом к разработке новой глазной пленки с моксифлоксацином на основе ПВС и ПВС с дигидрокверцетином. Предложена глазная полимерная пленка, обладающая мощными антибактериальными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами. Синергетические свойства глазной пленки достигнуты благодаря включению в состав полифенольного флавоноида дигидрокверцетина. В качестве антибиотика для пленки был выбран моксифлоксацин, обладающий значительной активностью антимикробного действия (включая и анаэробов), высокой проникающей способностью через оболочки глаза, максимальной биодоступностью среди всех остальных фторхинолонов [32].

В исследовании Г. Я. Гайсиной изучено взаимодействие антибиотика с полимерными матрицами пленок. Добавление раствора поливинилового спирта к раствору моксифлоксацина приводило к образованию комплекса средней устойчивости. Введение в систему «полимер+антибиотик» дополнительно дигидрокверцетина на порядок повышало устойчивость комплекса вследствие образования водородных связей между компонентами системы. Таким образом, на свойства пленок оказывали влияние комплексообразование компонентов пленочной композиции, молекулярная масса биополимерной основы и состав приготовленного раствора [7, 30–31].

Исследования местной и общей переносимости глазных пленок с моксифлоксацином показали, что ежедневное применение в течение 30 суток ГЛП с моксифлоксацином не оказывает раздражающего влияния на структуры глаза и его функциональное состояние. При использовании 0,5%-го водного раствора моксифлоксацина концентрация лекарственного вещества в камерной влаге глаза соответствовала уровню минимальной ингибирующей концентрации. Применение глазных пленок с моксифлоксацином на основе ПВС и на основе ПВС, модифицированного дигидрокверцетином, сопровождалось достижением и длительным сохранением (в течение 20 ч) в передней камере глазного яблока максимальной терапевтической концентрации антибиотика (5,78±0,5 и 6,43±0,6 мкг/мл соответственно) [7]. На модели экспериментального воспаления глаз лабораторных животных установлено, что глазные пленки с мок-сифлоксацином обладают высоким терапевтическим и профилактическим эффектом по сравнению с группой, где использовали инстилляционный метод данного антибиотика [7, 31].

Использование системы доставки антибиотика с помощью глазной лекарственной плёнки приводит к высококачественному лечебно-профилактическому эффекту [11]. При большом количестве плановых операций однократное применение лекарственных пленок с антибиотиками в отличие от инстилляций глазных капель 6 раз в сутки экономит время медицинского персонала. Кроме того, использование ГЛП приводит к меньшему расходу лекарственного средства и снижает риск распространения инфекции.

Таким образом, пролонгированные лекарственные формы, обеспечивающие длительное поддержание концентрации антибиотика на требуемом терапевтическом уровне в лечебной зоне, являются перспективными и открывают новые возможности для рациональной профилактики и лечения внутриглазной инфекции в интраокулярной хирургии.

Список литературы Глазные лекарственные пленки в профилактике инфекционно-воспалительных осложнений

- Казайкин B.H., Пономарев В. О., Тахчиди X. П. Современные аспекты лечения острых бактериальных послеоперационных эндофтальмитов. Офтальмология 2017; 14 (1): 12-7

- Barry Р, Cordoves L, Gardner S. ESCRS Guidelines for Prevention and Treatment of Endophthalmitis Following Cataract Surgery. Co Dublin: Temple House, Temple Road, Blackrock, 2013; p. 7-13

- Assaad D, Wong D, Michail M, et al. Bacterial endophthalmitis: 10-year review of the culture and sensitivity patterns of bacterial isolates. Can J Ophthalmol 2015; 50 (3): 433-40

- Азнабаев M.T., Азаматова Г. А., Авхадеева С. Р., Батыршин Р.А., Загидуллина А.Ш. Современные методы антибиотикопрофилактики внутриглазной инфекции в хирургии катаракт. Практическая медицина 2011; 2 (49): 134-7

- Азнабаев M.T., Азаматова ГА. Метод профилактики внутриглазных инфекций после факоэмульсификации катаракты с помощью глазной лекарственной пленки с левофлоксацином. Вестник Оренбургского государственного университета 2010; (12): 8-10

- Гаврилова ТВ., Субботина И.Н., Мухамадеева С. Н. и др. Современные подходы к лечению послеоперационных осложнений в хирургии катаракты и глаукомы. В сб.: VII Евроазиатская конфереция по офтальмохирургии "Дискуссионные вопросы современной офтальмохирургии": сб. материалов 2015; (1): 12-3

- Гайсина Г. Я. Обоснование применения глазных лекарственных пленок с моксифлоксацином: автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб....., 2016; 24 с.

- Даниличев В.Ф. Современная офтальмология. СПб.: Питер, 2009; 688 с.

- Freidlander М, Breshears D, Amoozgar В. The dilution of benzalkonium chloride (ВАК) in the tear film. Advances in Therapy 2006; 23: 835-41

- Егоров E. А., Астахов Ю. О, Ставицкая Т. В. Офтальмофармакология. М.: Геотар-Медиа, 2009; 469 с.

- Давыдов А. Б., Михайлов С. Ф. Разработка высокоэффективного способа лечения широкого спектра болезней, создание и внедрение в медицинскую практику новых лечебных средств - лекарственных пленок и изделий медицинского назначения на основе биосовместимых полимеров. М.: Инполимед, 2010; 95 с.

- Montan Р, Lundstrom М, Stenevi U. Endophthalmitis following cataract surgery in Sweden: The 1998 National prospective survey. Acta Ophthalmol Scand 2002; 80 (3): 258-61

- Stephen S, Robert H, Samuel S, et al. Evaluation of the safety of prophylactic intracameral moxifloxacin in cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2008; (34): 1451-9

- Mamalis N. Toxic anterior segment syndrome update. J Cataract Refract Surg 2010; 36 (3): 1067-8

- Алекперов С. И. Обоснование применения лечебных мягких контактных линз, насыщенных лекарственными препаратами, в системе лечебно-эвакуационных мероприятий ВС РФ: автореф. дис.... канд. мед. наук. СП.б., 2013; 22 с.

- Бойко Э.В., Фокина Д. В., Рейтузов В. А. и др. Сравнение различных методов доставки левофлоксацина в переднюю камеру глаза. Офтальмологические ведомости 2013; 6 (2): 25-9

- Майчук Ю.Ф. Материалы юбилейной науч.-практ конф. офтальмологов г. Москвы 1967; 403-5

- Давыдов А. Б. Перспективы применения полимерных материалов и изделий в медицине. В сб.: Тезисы доклада I съезда ВНМТО 1975; 139-42

- Еричев В. П. Глазные лекарственные пленки в лечении первичной глаукомы: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 1982; 17 с.

- Хлусов И. А., Чучалин B.C.,Хоружая Т. Г. Принципы создания и функционирования систем доставки лекарственных средств. Томск: Изд-во Томск, политех.ун-та 2008; 81 с.

- Майчук Ю.Ф., Хромов ГЛ. О глазных лекарственных пленках с канамицином. Вестник офтальмологии 1977; (6): 61-2

- Ерофеева Л.Н. Лекарственные пленки: История и современность. В сб.: Материалы Международной научной конференции, посвященный 83-летию КГМУ 2018; (2): 52-7

- Гендролис А.Ю. Глазные лекарственные формы в фармации. М.: Медицина, 1988; 256 с.

- Майчук Ю.Ф., Южаков A.M. Глазные лекарственные пленки: отдаленные результаты и перспективы применения. Медицинская техника 1994; (2): 34-6

- Нуритдинов В.А. Полиакримид как основа глазных лекарственных пленок. Вестник офтальмологии 1981; (2): 59-60

- 26 (Орловская Л.Е., Бузукина Л. П., Абиодун Л. Изучение в эксперименте глазных лекарственных пленок с отечественным дексаметазоном. Патофизиология и биохимия глаза 1986; (1): 79-83

- Южаков A.M., Майчук Ю.Ф., Гундорова PA. Профилактика внутриглазной инфекции в офтальмологии с использованием лекарственных пленок с антибактериальными средствами. В сб.: Материалы I съезда офтальмологов Казахстана 1977; (1):27-8

- Батырбеков E.O., Утельбаева 3.T., Умерзакова М.Б. и др. Релиз лекарственных препаратов из полимерных глазных пленок. Фундаментальные исследования 2011; (7): 233-4

- Бадыкова Л.А., Азаматова ГА., Мударисова Р. X. Интраполимерная пленка как пролонгированная глазная лекарственная форма. Химия и медицина 2010; (1): 116-8

- Азаматова ГА. Экспериментальное обоснование способа профилактики инфекционных осложнений хирургии катаракты: автореф. дис.... канд. мед. наук. Красноярск, 2011; 23 с.

- Азнабаев M.T., Гайсина Г.Я., Азаматова ГА. и др. Оценка эффективности методов предоперационной антибиотикопрофилактики в полостной офтальмохирургии. Медицинский вестник Башкортостана 2015; 10 (2): 85-8

- Guillard Т. Fluoroquinolones Resistance Mechanisms and population structure of Enterobacter cloacae non-susceptible to Ertapenem in North-Eastern France. Front Microbiol 2015; 23 (6): 1186.