Глазурованная керамика из окрестностей Увека

Автор: В.Ю. Коваль

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации и полевые исследования

Статья в выпуске: 215, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183888

IDR: 143183888

Текст статьи Глазурованная керамика из окрестностей Увека

В связи с изложенной здесь проблемой особый интерес представляют материалы, полученные Л.Ф. Недашковским при раскопках 1999 г. на Хмелевском I селище, расположенном на берегу Волги, в непосредственной близости от Увекского городища (остатков золотоордынского города У кека). Памятник датируется концом XIII-XIV в. (Недашковский, 2001а. С. 200), при этом на нем были вскрыты условно-закрытые комплексы (заключенные в заполнениях отдельных ям), датированные в узких пределах по монетным находкам. Наибольший интерес для нашей темы представляет яма 2, заполнение которой может быть датировано второй половиной 30-х -50-ми годами XIV в. по данным стратиграфии и по находке в ней монеты 737 г.х. (1336/37 г.) (Недашковский, 2001а. С. 198, 199). Наряду с другими многочисленными находками, в этой яме были встречены обломки от 14 различных глазурованных сосудов. И из этих сосудов были изготовлены из белого рыхлого кашина, 3 - из глины.

КАШИННАЯ КЕРАМИКА

ФАЯНСЫ

К классу фаянсов относился единственный мелкий обломок стенки сосуда со светло-зеленой непрозрачной поливой, принадлежавший к так называемым “псевдоселадонам” - кашинным подражаниям китайским чашам и блюдам XIII—XIV вв. Китайские селадоны изготавливались из “серого фарфора” (называемого обычно “каменной массой”, химический состав которой практически не отличался от состава белого фарфора), и покрывались нежно-зеленой прозрачной глазурью. “Псевдоселадоны” производились на Ближнем Востоке в XIII-XV вв. и в Золотой Орде во второй половине XIV в. Вероятно, данный обломок попал в заполнение ямы случайно и связан с более поздней эпохой, нежели дата комплекса.

ПОЛУФАЯНСЫ

ЛЮСТРОВЫЕ ПОЛУФАЯНСЫ

К этому типу керамики относился один небольшой обломок чаши, обе поверхности которой были покрыты ультрамариновой (темно-синей, окрашенной кобальтом) глазурью с надглазурной росписью люст-ром, утратившим свой блеск и сохранившим только тусклый зеленоватый цвет (рис. 1:7). Ультрамариновые люстровые полуфаянсы изготавливались в основном в Сирии, как полагают, в Дамаске, до 1401 г., когда этот город был взят войсками Тимура (Lane, 1957. Р. 16; 1958. Р. 38; Scanlon, 1971. Р. 233; Fehervary, 1973. Р. 50; Kuhnel, 1976. Р. 123; Porter, 1981. Р. 47; Искусство Ислама, 1990. № 5 3). Люстровые полуфаянсы этого типа известны в материалах из золотоордынских городов, но ранее они не публиковались. Несколько лучше они изучены в городах средневековой Руси (Коваль, 1996. С. 23 8, рис. I: 4, 5, 7’, 1997а. С. 190), где по-

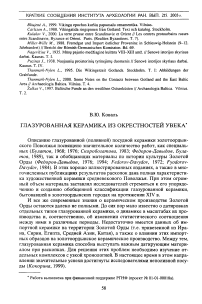

Рис. 1. Обломки полуфаянсовых (кашинных) сосудов а - люстр; б - черная краска; в - синяя краска; г - бирюзовая краска добная керамика встречена только в слоях XIV в. Находка из окрестностей У века показывает, что на Русь подобная керамика могла попадать через золотоордынское Поволжье.

ПОЛУФАЯНСЫ С УЛЬТРАМАРИНОВОЙ И БИРЮЗОВОЙ ГЛАЗУРЯМИ

Несколько мелких обломков принадлежали одному сосуду - вазе “гюльабдан”, внешняя поверхность которой была покрыта ультрамариновой, а внутренняя - бирюзовой глазурью (рис. 1: 6}. Подобная керамика хорошо известна в золотоордынском Поволжье (Булатов, 1968. С. 105; Федоров-Давыдов, Булатов, 1989. С. 196), а также в городах Руси. В частности, в Великом Новгороде обломки похожего сосуда были встречены в слое середины - третьей четверти XIV в. (Коваль, 1998. С. 164, 165, рис. 2: 6).

На внешней поверхности обломков, принадлежавших нижней части сосуда, сохранились следы рельефной моделировки тулова в виде широких вертикальных каннелюр. На внутренней поверхности хорошо видно технологическое рифление, происходившее в результате формовки сосуда на гончарном круге. Нам уже приходилось писать о том, что в Золотой Орде кашинная керамика изготавливалась не всегда путем отливки в форму-калып, но зачастую формовалась на гончарном круге (Коваль, 2001. С. 84), чему способствовал рецепт приготовления кашина с применением в качестве связующего компонента клея животного происхождения (Малеванный, 2001. С. 235-240), который превращал сырой кашин в пластичную массу.

БИРЮЗОВЫЕ ПОЛУФАЯНСЫ

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДЕКОРА

Сосуду закрытого типа (возможно, кувшину) принадлежали 14 мелких обломков с двусторонней бирюзовой глазурью. Следы дополнительного декора (рельеф, роспись) на них не прослеживались. На внутренней поверхности хорошо фиксировалось технологическое рифление - результат формовки сосуда на гончарном круге. Керамика этого типа хорошо известна в золотоордынском Поволжье по материалам раскопок на Царевском и Селит-ренном городищах, однако без точных хронологических привязок (Булатов, 1968. С. 104, 105).

ПОЛУФАЯНСЫ С ПОЛИХРОМНОЙ ПОДГЛАЗУРНОЙ РОСПИСЬЮ ПОД БЕСЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРЬЮ

К этому типу керамики относились обломки от двух различных чаш. Одной из них принадлежал крупный обломок придонной части (рис. 1: 3). Роспись черной и синей красками наносилась непосредственно по кашинной поверхности (без ее предварительного ангобирования и окраски), в росписи центрального медальона был применен дополнительно бирюзовый краситель. Декор внешней поверхности не сохранился. Роспись внутренней поверхности чаши построена по наиболее распространенному в золотоордынском керамическом искусстве принципу радиальной композиции вокруг центрального круглого медальона, занимающего дно чаши. Среди материалов из золотоордынских городов есть множество аналогий подобной компози-

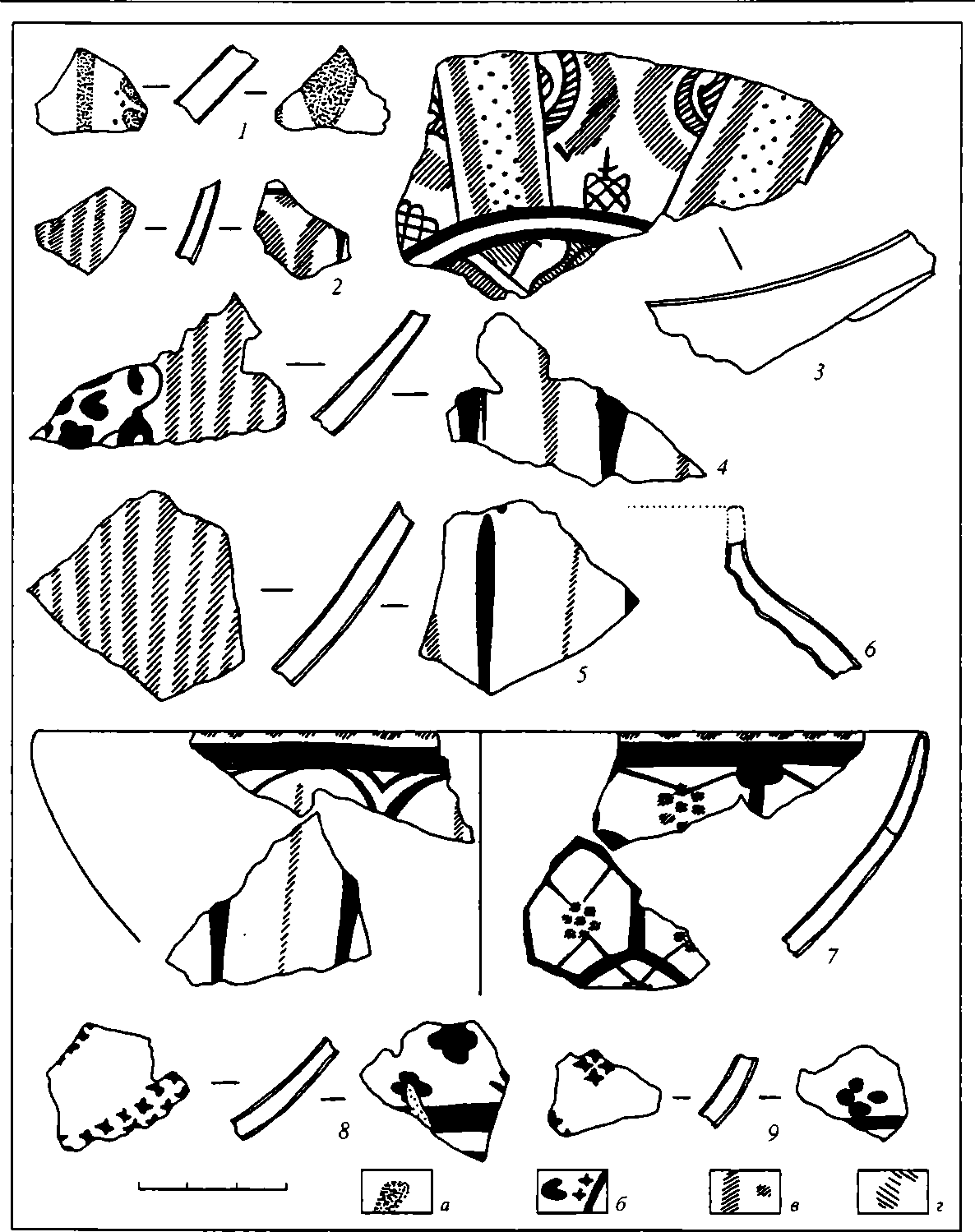

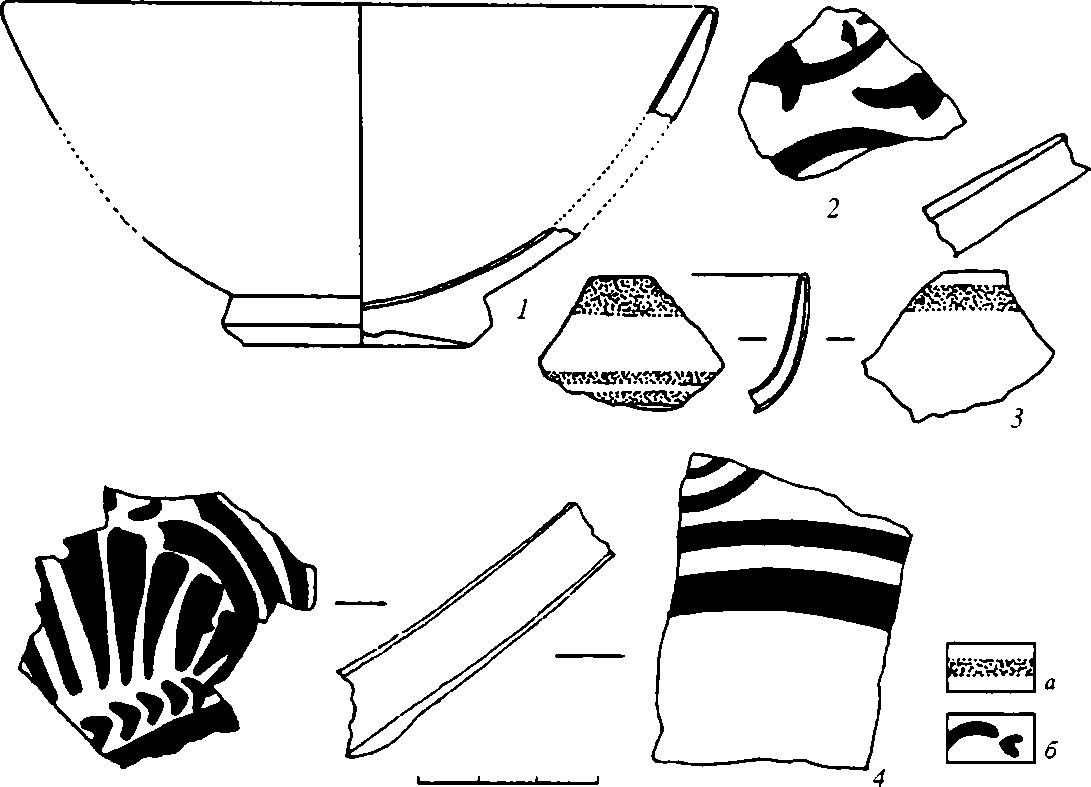

Рис. 2. Обломки полуфаянсовой (1-3) и полумайоликовой (4) чаш а - черная краска (1-3) и орнамент “сграффито” (4); б - синяя краска; в - бирюзовая краска ции {Федоров-Давыдов, 1994. Рис. 8: 2; 15, 22, 23), однако полностью тождественный рисунок нам не известен. Отличительной чертой декора данной чаши были повторяющиеся вокруг центрального едальона плетенки, мотив которых пришел в искусство Востока из Китая, где подобные фигуры назывались “узел счастья” или “бесконечный узел” (“чан”) и, являясь буддийским благопожелательным символом {Ridley, 1977. Pl. 136, 138: 7; 139: 7), широко использовались при украшении керамики и тканей {Сычев Л.П., Сычев ВЛ., 1975. Табл. 15). Аналогичные плетенки широко применялись в росписях иранской глазурованной керамики ХШ в. {Масленицына, 1975. Рис. 18). Данную чашу можно рассматривать в качестве продукции золотоордынских мастерских, ориентировавшихся на иранские прототипы.

От второй чаши полусферической профилировки (диаметр 17 см, высота 9 см) сохранилось 5 обломков (рис. 2: 1-3). Внешняя поверхность украшена стилизованными изображениями лепестков лотоса, выполненными черной и синей краской (глазурь здесь доходила до поддона). Роспись внутренней поверхности состояла из широкого зубчатого орнаментального бордюра вдоль края чаши и розетки из 4 (или 5 ?) лепестков, размещенной в центре дна (рис. 2: 2). Между розеткой и бордюром размещались округлые фигуры, облик которых не может быть достоверно реконструирован. Бирюзовый краситель использован весьма скупо. Орнаментальная схема на внутренней поверхности чаши находит аналогии среди золотоордынской керамики {Федоров-Давыдов, 1994. Рис. 10: 2), однако для декора внешней поверхности большинства ордынских чаш этого типа характерен совершенно иной рисунок {Скоробогатова, 1983. Рис. 1: 3). Нельзя сказать, чтобы стилизации лепестков лотоса не встречались вовсе на чашах данного типа, но они известны все же в достаточно редких случаях {Федоров-Давыдов, 1994. Рис. 8: 2; 10: 4; 11: 2). Все это позволяет видеть в данной чаше образец импорта либо очень точную копию с такого образца. Чаши подобной профилировки и декора изготавливались во второй половине XIII-XIV в. в странах Ближнего и Среднего Востока. Ближайшие аналогии обнаруживаются, например, в Иране XIII в. (Islamic Pottery, 1956. Pl. 5: 55).

ПОЛУФАЯНСЫ С БИХРОМНОЙ (ЧЕРНОЙ И СИНЕЙ ИЛИ ЗЕЛЕНОЙ И СИНЕЙ) РОСПИСЬЮ ПОД БЕСЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРЬЮ

Представлены обломками от трех различных чаш. Первой из них, с росписью черно-зеленоватой и синей красками, принадлежали три крупных обломка стенок (рис. 1: 4, 5). Роспись внешней поверхности чаши (стилизованные лепестки лотоса) была идентична декору предыдущего образца (см. рис. 2: 1-3). Внутренняя поверхность несла своеобразную роспись, состоявшую из серий вертикальных параллельных синих полос (не менее 9 в ряд), проведенных от края чаши до ее центра. Образцы с близким рисунком встречены как в золотоордынских центрах Восточной Европы и Хорезма {Вишневская, 1958. Рис. 7: 4), так и в городах Руси {Коваль, 1997а. Рис. 1: 10).

Вторая чаша, представленная одним небольшим обломком, несла на себе совершенно аналогичную роспись, однако ее гамма включала синюю и травянисто-зеленую краски (рис. 1: 2).

От третьей чаши этого типа сохранилось два крупных обломка (рис. 1: 7) и 7 мелких фрагментов. Роспись на внешней стороне чаши почти не отличалась от предыдущих сосудов, внутренняя поверхность была покрыта сплошной “сеткой” из шестигранников, выполненных черной краской, внутри которых размещались “розетки” из семи мелких синих точек. Более крупные синие пятна были нанесены на край чаши. Близкие орнаментальные схемы присутствуют на керамике Ирана и Средней Азии XIII—XIV вв.

Керамика этого типа могла быть предметом импорта из стран Среднего Востока, однако нельзя исключать и возможности ее изготовления в Поволжье под влиянием импортных образцов.

ПОЛУФАЯНСЫ С МОНОХРОМНОЙ ЧЕРНОЙ РОСПИСЬЮ ПОД БИРЮЗОВОЙ ГЛАЗУРЬЮ

К этому типу относились обломки двух различных чаш. Первой принадлежали 12 мелких обломков, по которым невозможно реконструировать ее профиль (рис. 1: 8, 9). Декор внутренней поверхности включал крупные ромбические фигуры, составленные из мелких черных крестиков, внешняя поверхность была украшена точками-пятнами, сгруппированными по четыре (в ряде случаев эти пятна слились друг с другом, образовав крестообразные “розетки”), размещенные по полю чаши в шахматном порядке.

Роспись из мелких черных крестиков была характерна для золотоордынской кашинной керамики с бирюзовой глазурью, производившейся в Поволжье во второй половине XIV в. (Булатов, 1968. С. 104; Федоров-Давыдов, Булатов, 1989. Рис. 23: 7; Федоров-Давыдов, 1994. С. 115, 116. Рис. 18: 2), однако сам этот мотив был разработан в сирийской керамике, где он известен с ХП-ХШ вв. на различных типах сосудов, в том числе на керамике с люстровой росписью (Riis, Vagn Poulsen, 1957. Fig. 476, 531, 532, 595, 675; Porter, 1981. Pl. 15III, XX), и на керамике XIII-XIV вв. с черной росписью под бирюзовой глазурью (Riis, Vagn Poulsen, 1957. Fig. 697).

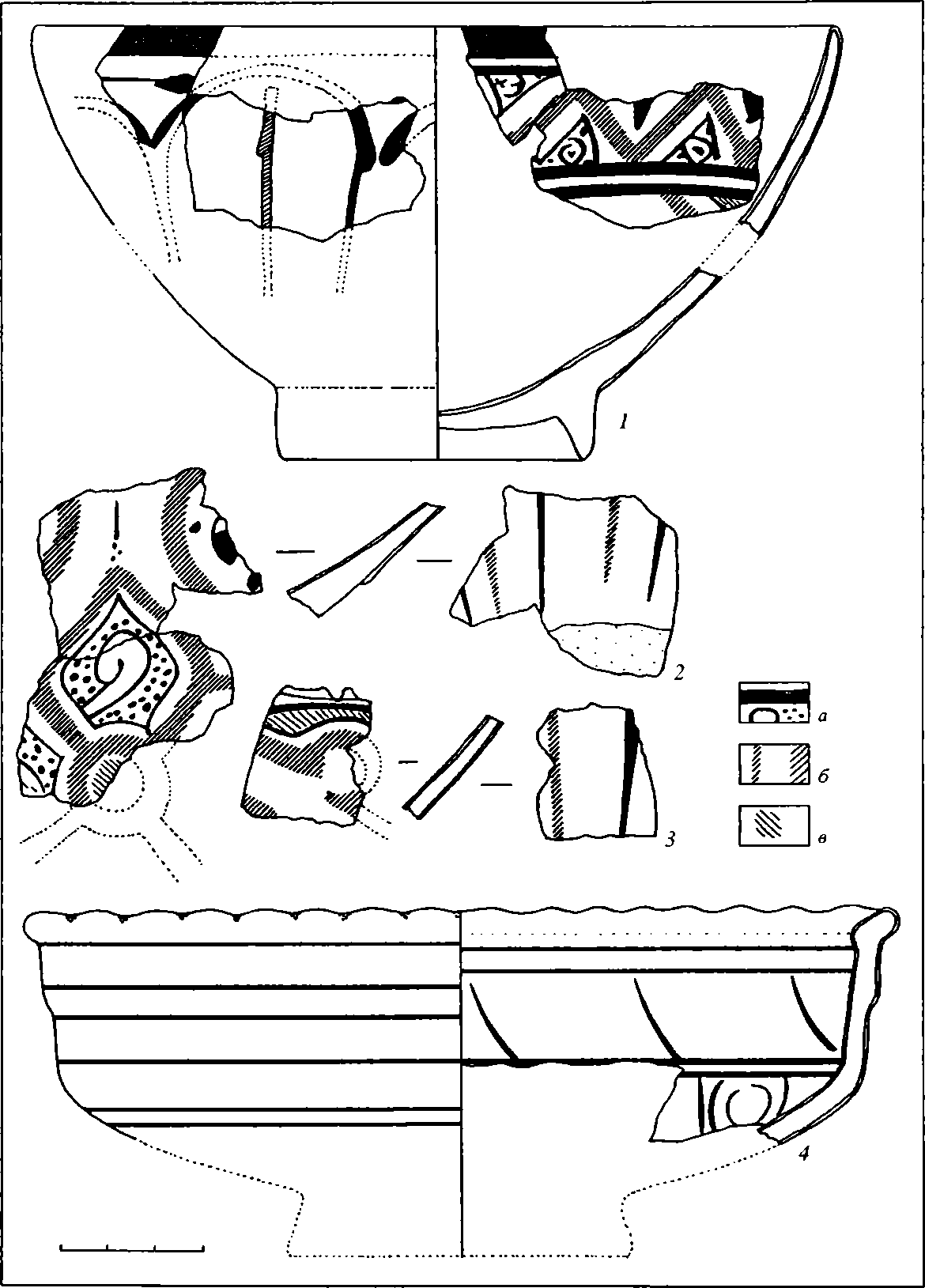

От второй чаши этого типа сохранились 5 обломков (рис. 3: 1-3). Внешняя ее поверхность оформлена стилизованными лепестками лотоса, отличающимися от подобного мотива на чашах с полихромной росписью тем, что они не имели осевых линий. Поле внутренней поверхности чаши было украшено сложным, виртуозно исполненным растительным орнаментом. В центре дна, вероятно, располагалась розетка, окаймленная концентрическими окружностями, от которых отходили тонкие у основания и расширяющиеся к окончанию лепестки. Аналогии росписи внутренней поверхности этой чаши известны среди привозных сосудов, найденных в Поволжье (Федоров-Давыдов, 1994. Рис. 9: 7), а также в Сирии (Riis, Vagn Poulsen, 1957. Fig. 498, 527, 549, 571,650).

Керамику этого типа можно рассматривать в качестве образцов импорта из Сирии либо точных копий таких импортов.

Рис. 3. Обломки полуфаянсовой (1-3) и полумайоликовой (4) чаш а - черная краска; б - пурпурно-коричневые пятна

3. КСИА РАН. Вып. 215

ПОЛУМАЙОЛИКА

В комплексе встречены обломки трех чаш, относившихся к различным типам этого класса глазурованной керамики.

-

1) Крупный обломок края чаши (или миски), изготовленной из светлокрасной глины без визуально фиксируемых примесей, но насыщенной большим количеством мелких щелевидных пустот. Обе поверхности сосуда ан-гобированы и украшены орнаментом “сграффито” (гравировка по ангобу до основы), без подцветки рисунка. При этом внутренняя поверхность была покрыта бледно-зеленой глазурью, а внешняя - ярко-зеленой. По краю миски выполнены декоративные вмятины (рис. 2: 4). Нанесение глазури на внешнюю поверхность полумайоликовых чаш характерно в XIII-XIV вв. лишь для византийской керамики и не практиковалось в золотоордынском Поволжье и Причерноморье.

-

2) Четыре обломка принадлежали чаше (миске), изготовленной из плотной красной глины без визуально фиксируемых примесей, причем на обе ее поверхности был нанесен белый ангоб. Бледно-желтая глазурь покрывала внутреннюю поверхность чаши и заходила на внешнюю поверхность вдоль края. Декор состоял из расплывчатых подглазурных пятен пурпурно-коричневого красителя (марганца), беспорядочно размещавшихся на дне чаши (рис. 3: 4). На поверхности глазури сохранился след от ножки подставки-”се-пая”. Чаши с аналогичным декором по материалам из Азова датируются не позднее середины XIV в. и рассматриваются в качестве образцов дальнего импорта (Белинский, Масловский, 1998. С. 229, рис. 18: 72), однако место их производства остается неизвестным.

-

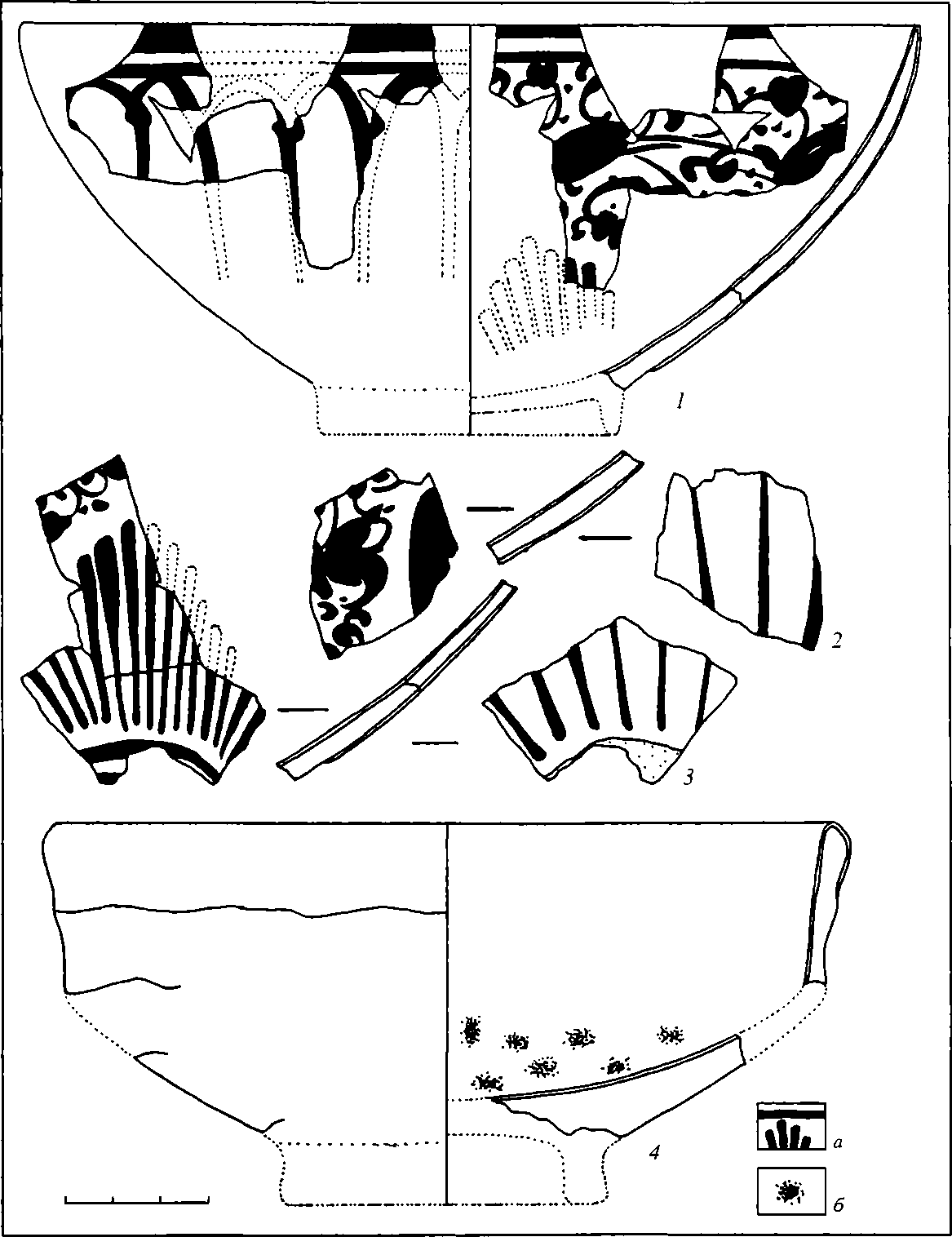

3) К третьей чаше относились два обломка из плотной жирной бледнорозовой глины. Внутренняя поверхность сосуда была покрыта слоем белого ангоба и бледно-зеленоватой глазурью очень плохой сохранности. И ангоб, и глазурь заходили на внешнюю поверхность только узкой полосой вдоль края (рис. 4: 7). Чаша имела монолитный поддон с незначительным углублением в центре, причем на нем сохранился след от подставки-”сепая” в виде трех пятен глазури. На внутренней поверхности дна чаши также имелся отпечаток от “сепая” в виде трех пятен утраченной при отделении этой подставки глазури. Монолитные поддоны не характерны для керамического производства Северного Причерноморья, Византии и Золотой Орды. Редко применялась тут в золотоордынскую эпоху и слабоожелезненная глина. Зато они были широко распространены в гончарстве Средней Азии, с производством которой и следует связывать этот сосуд.

Представленный здесь комплекс глазурованной керамики характеризуется следующими яркими чертами, отличающими его от золотоордынской поливной посуды, известной по материалам хорошо исследованных городских центров Поволжья (в том числе и Увекского городища, где существовало собственное производство кашинной керамики) (Недашковский, 2000. С. 104, 105; Матюхина, Моржерин, 1998. С. 153-156):

-

а) в нем полностью отсутствуют полуфаянсы с полихромной подглазурной росписью красками и кашином (так называемая керамика “с росписью и рельефом”), которые, несомненно, производились в Поволжье на протяжении второй половины XIV в. в самых широких масштабах;

Рис. 4. Обломки полумайоликовой (7) и полу фаянсовых (2-4) чаш а - люстр; б - черная краска

-

б) полуфаянсы с полихромной росписью под бесцветной глазурью и с черной росписью под бирюзовой глазурью характеризуются высоким мастерством исполнения и заметно отличаются от основной массы продукции поволжских мастерских второй половины XIV в., причем ближайшие аналогии изученным образцам отыскиваются в керамике Сирии и Ирана; встречены и несомненные образцы сирийского импорта, например, полуфаянсы с люстровой росписью;

-

в) орнаментация расписных полуфаянсов (без росписи кашином) отличается здесь целым рядом особенностей, не встречающихся на поволжской керамике второй половины XIV в. (внешняя поверхность большинства чаш была украшена стилизованными лепестками лотоса);

-

г) присутствующая в комплексе полумайолика резко отличается от красноглиняной керамики поволжского и причерноморского производства того же периода и представляет собой импорт из Византии и Средней Азии.

Указанные отличия свидетельствуют о том, что исследованный комплекс глазурованной керамики состоит в значительной степени из импортных образцов. Разумеется, часть кашинных сосудов могла быть произведена уже в Поволжье, однако мастера, изготовившие эти сосуды, являлись носителями ближневосточных традиций гончарного производства. В этой связи датировка комплекса началом второй трети XIV в. (в основном 1340-ми годами) представляется заслуживающей доверия, поскольку в тот период массовое производство глазурованной керамики в Золотой Орде еще только начинало налаживаться, вероятно, при участии приезжих мастеров. На сходство золотоордынской глазурованной посуды с сиро-египетской керамикой обращал внимание еще А. Лэйн (Lane, 1957. Р. 15), объяснявший его политическими и культурными связями между державами Джучидов и Мамлюков во второй половине ХШ - первой половине XIV в.

Отметим, что рядом с описанным комплексом, в яме 4, датированной монетами 1330-1350-х годов (Недашковский, 20016. С. 174, 175), были найдены еще несколько обломков сосудов из твердого белого кашина с бирюзовой полупрозрачной, светло-голубой и темно-бирюзовой прозрачной глазурями (последний - с черной подглазурной росписью - рис. 4: 2), которая могла происходить из Сирии или Ирана. В перекрывающих исследованные комплексы слоях, датированных по монетным находкам не позднее 1350-х годов, были встречены отдельные обломки полуфаянсов с подглазурной полихромной росписью и росписью кашином (так называемая керамика “с полихромной росписью и рельефом”). По-видимому, именно серединой XIV в. следует датировать начало широкого распространения керамики такого типа. В тех же слоях обнаружены обломки сирийского полуфаянса с черной росписью под темно-бирюзовой глазурью (рис. 4: 4) и иранской люстровой чаши, изготовленной из белого мягкого кашина, с полупрозрачной белой поливой (рис. 4: 3), а также обломки сероглиняной “штампованной” керамики, характерной для золотоордынских комплексов XIV в.

Находки сирийской, византийской, иранской и среднеазиатской глазурованной керамики (или точных копий с сирийских и иранских образцов) в пригороде У кека свидетельствуют о тесных культурных и торговых связях Золотой Орды с Ираном, Египтом и византийским Причерноморьем в середине XIV в., под влиянием культуры и искусства которых в Поволжье происходило формирование собственного керамического производства, орнаментики и эстетических канонов.