Глобальная цифровая экономика: тренды и трансформация ценностно-поведенческих паттернов

Автор: Гаджиев Х.А.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Экономическая политика и управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: цифровизация сегодня является неоспоримым фактором общественной жизни, внутригосударственных процессов и международных отношений. Она уже приобрела свои основные очертания и тренды развития, которые наиболее ярко проявляются в развитии цифровой экономики, ставшей прочным фундаментом для усиления последствий глобализации.

Глобализация, цифровизация, экономическое поведение, цифровое пространство, цифровые технологии, цифровые платформы

Короткий адрес: https://sciup.org/147246731

IDR: 147246731 | УДК: 338.2 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-3-482-506

Текст научной статьи Глобальная цифровая экономика: тренды и трансформация ценностно-поведенческих паттернов

«Цифровизация» – одно из наиболее сложных и многогранных понятий, для которого не так просто подобрать релевантное и репрезентативное определение. Его можно раскрыть совершенно по-разному в зависимости от науки, через призму которой осуществляется исследование, выбранного ракурса анализа, широты контекста, уровня и сферы проявления, охватываемого периода исследования и т. д. Поэтому, не претендуя на исчерпывающую интерпретацию, отметим, что этот феномен можно раскрывать в трех основных аспектах:

-

– как переход от аналоговых технологий к цифровым (наиболее узкий смысл);

– как активное и масштабное внедрение и использование цифровых технологий в различных сферах общественной и государственной жизни;

– как переход на качественно новый уровень использования цифровых технологий, когда они становятся одной из важнейших ценностей для социума (наиболее широкий смысл).

Приведенные дефиниции органично дополняют друг друга, и их можно рассматривать как три этапа развития цифровизации. Как будет показано ниже, по сложившемуся в мире уровню технологического прогресса, распространенности цифровых технологий и Интернета, степени вовлеченности людей в онлайн-среду и их активности там, можно говорить о том, что, хотя государства и находятся на разных стадиях, в целом большая часть населения планеты достигла последней стадии, и в глобальном масштабе цифровые технологии уже представляют собой значимую ценность.

Уровень глобального распространения цифровых технологий и их использования – индикатор образовавшегося цифрового пространства , которое, по нашему мнению, можно определить как всю протяженность объединенных компьютерных технологий, мобильных устройств и иных средств виртуальной и дополненной реальности, в которой происходят коммуникационные взаимодействия между пользователями, циркуляция информационных потоков, процесс производства, распределения, обмена и потребления цифровых благ, а также другие типы социального взаимодействия.

Данное пространство является плацдармом существования глобальной цифровой экономики, содержит в себе все ее процессы и составляющие. Его эволюция, присущие тенденции и закономерности формируют условия для развития цифровой экономики, очерчивают ее контуры, свойства, определяют основополагающие черты и особенности. Помимо этого, в цифровом пространстве происходит формирование и трансформация ценностноповеденческих паттернов. Поэтому исследование глобальной цифровой экономики, ее основных трендов и изменений ценностно-поведенческих паттернов необходимо рассматривать во взаимосвязи, без отрыва друг от друга.

Цифровизация создала новую, совершенно уникальную среду коммуникаций, которая по мере развития становится самобытной и автономной сферой человеческой жизни. В ней имеет место собственная система ценностей и свои модели поведения. Она являет собой кульминацию процесса глобализации, сформировавшую универсальные паттерны, на основе которых выстраивается современная жизнь людей. Конечно, нельзя преувеличивать значение этих паттернов и рассматривать

Гаджиев Х. А. Глобальная цифровая экономика: тренды и трансформация ценностно-поведенческих паттернов их в качестве альтернативы существующим культурно-ценностным образцам. Однако столь же неверно было бы отрицание того, что возникающие в результате цифровизации паттерны трансформируют эти образцы, создают как бы новый ценностно-поведенческий «слой», пронизывая при этом все сферы жизни социума. Не является в данном случае исключением и экономическая сфера, в которой преобразуется поведение основных субъектов экономических отношений. Происходит наращивание экономической активности, и индивиды все больше ориентируются на использование цифрового пространства, все больше потребляют блага посредством виртуальных инструментов. Именно поэтому государства, структуры бизнес-сферы и международные организации активнее обращаются к этому вопросу, обозначая его в качестве одного из приоритетных для развития.

С учетом сказанного в качестве рабочей гипотезы исследования взято предположение о том, что глобальное и перманентное развитие цифровых технологий и их масштабное внедрение в общественную жизнь привели к формированию цифрового пространства, кардинальным образом преобразующего привычные ценностно-поведенческие паттерны социумов, в том числе в экономической сфере.

Целью представленной работы является определение ключевых трендов и проблем глобальной цифровой экономики, а также характера их влияния на ценностно-поведенческие паттерны современных обществ.

Для достижения цели исследования обозначены следующие задачи:

– проанализировать сущность и основные черты развития глобальной цифровой экономики;

– выявить положительные и негативные последствия и проблемы всеобъемлющей цифровизации основных сфер общественной жизни, государственного развития и международных отношений, акцентируя внимание на экономической плоскости;

– рассмотреть базовыесвойства трансформации ценностно-поведенческих паттернов современных обществ под влиянием процессов, происходящих в цифровой экономике на глобальном уровне.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Модернизация современных экономик посредством внедрения новых технологий стала одним из ключевых направлений цифровизации. На сегодняшний день так называемая цифровая экономика является важнейшим условием инновационного развития на национальном уровне, в международных отношениях и в целом в мировом масштабе. Она представляет собой плоскость цифрового пространства, в которой хозяйственная деятельность и общественные отношения по производству, распределению, обмену и потреблению выстраиваются в специфичной информационно-коммуникационной и технологической экосистеме. При этом ее ядром выступают три составляющие: 1) цифровые технологии, образующие целостную инфраструктуру; 2) непрерывно циркулирующие потоки информации и коммуникации; 3) общественные отношения, выстраиваемые на основе определенных ценностноповеденческих паттернов.

Сегодня цифровые товары и услуги, цифровая валюта, электронная коммерция и электронный бизнес в большинстве случаев предусматриваются стратегическими документами и соглашениями любых уровней в качестве актуальнейших областей. И такие приоритеты сложились неспроста. Как верно подчеркивается во многих исследованиях, цифровые технологии увеличили эффекты глобализации (Latham and Sassen, 2009; Manyika et al., 2016; Skare and Soriano, 2021), связанные с ослаблением барьеров для межгосударственного экономического взаимодействия (Baylis et al., 2020), увеличением доли международной торговли в национальных экономиках (Jurayevich and Bulturbayevich, 2020; Ahmedov, 2020), повышением степени экономической взаимозависимости государств и ростом количества предпосылок для международной интеграции в данной плоскости (Kobrin, 2015; Anukoonwattaka et al., 2022), повышением в международной торговле роли крупных частных компаний (Azmeh et al., 2020; Malkawi, 2019; Herve et al., 2020) и т.п. Иными словами, ввиду открывшихся значительных экономических перспектив вектору цифрового развития в современном мире уже не может не отводиться центральных позиций.

Вместе с тем цифровизацию, как, впрочем, и глобализацию, сложно рассматривать в качестве однозначно прогрессивного и положительного явления. Ее проявления и последствия имеют двойственный характер. Помимо преимуществ и новых возможностей, они несут в себе серьезные риски и вызовы, которые касаются способности государственных институтов сохранять безопасное и независимое от внешних интересов и влияния управление в условиях цифрового неравенства на международном (проблема разных технологических возможностей стран) и внутригосударственном уровнях, поддерживать социально-политическую стабильность, в полной мере реализовывать национальные интересы при взаимодействии с лидерами глобальной экономики, устанавливать эффективные и справедливые наднациональные нормативы, институты и механизмы межгосударственного взаимодействия и сотрудничества в цифровой плоскости и т. д.

Цифровизация еще более остро, по сравнению с глобализацией, поставила вопрос о необходимости и осуществимости сохранения за государствами роли основных акторов в международных отношениях, включая сотрудничество в сфере экономики. И здесь картина также выглядит амбивалентной. С одной стороны, как кажется, для максимальной реализации потенциала цифровой экономики требуется двухуровневая полицентричность, предполагающая наличие множества лидеров инициации и воплощение в жизнь основных процессов на международном (разные государства, наднациональные структуры, транснациональные корпорации и др.) и национальном (государственные учреждения, бизнес-структуры и др.) уровнях. А с другой стороны, с учетом специфики цифрового пространства и существующих угроз безопасности: возможных взломов, утечек данных, внешнего деструктивного управления и вмешательства, очевидно, что центральная роль должна принадлежать государствам и их институтам.

Более гибкий вариант видится в достижении приемлемого, надежного уровня информационно-технологической безопасности, при котором в цифровом пространстве можно было бы максимально либерализовать про- цессы и взаимодействия между различными типами субъектов всех уровней. До тех же пор, пока такого подхода достичь не удалось (и не известно, удастся ли вообще), главными инициаторами развития цифровой экономики, заказчиками и потребителями ее продуктов являются и, вероятно, в ближайшей и среднесрочной перспективе будут являться именно государства. Они заинтересованы в создании качественного рынка цифровых продуктов для удовлетворения потребностей населения и повышения своей конкурентоспособности на международном рынке, в усилении своих регуляторных и надзорных институтов в цифровом пространстве, в развитии собственной цифровой инфраструктуры и создании системы эффективных цифровых инструментов имеханизмовгосударственногоуправления,вформировании надежнойсистемы информационно-технологической (в том числе экономической) безопасности.

Эффективность достижения подобных целей зависит от многих факторов, на которых фокусируется внимание в указанных выше и других исследованиях, но особое место, думается, занимает та детерминанта, что связана со сферой культуры, которая, на наш взгляд, неоправданно упускается из виду авторами. Между тем ее значение сложно переоценить. Так, цифровизация, масштабно и интенсивно проникающая в общественную жизнь, сформировала новый, уникальный пласт ценностей и отношений, в то же время все меры по развитию национальной и глобальной цифровой экономики так или иначе сопрягаются с культурно-ценностными ориентирами современных обществ. Это выдвигает на первый план вопрос: цифровизация и цифровая экономика формируют новые ценности и модели поведения или, наоборот, последние являются основой и «отражением» развития цифровой экономики и новых технологий? Такая постановка проблемы восходит к давней научной полемике о происхождении так называемой цифровой культуры между сторонниками технологического (Shah, 2015, p. 2; Greeber and Martin, 2009, p. 5) и культурного (Галкин, 2004, с. 40; Deuze, 2006) детерминизма. Первые утверждают, что технологии следует рассматривать в качестве главного фактора культурной и социальной динамики современности, а вторые – что технологическое развитие есть реализация уже заложенных в человеке культурных установок (Gere, 2002, p. 15–18).

Не погружаясь в суть спора, поскольку он выходит за рамки нашего исследования, отметим продуктивность поиска компромиссной интерпретации. Ведь очевидно, что технологии – человеческое творение, генезис которого связан с социальными потребностями. А то, как они удовлетворяются, тоже своего рода совокупность моделей поведения, которые основываются на ценностных паттернах. Соответственно, их действительно можно относить к проявлениям культуры. И в этом смысле технологии обусловлены культурой человека. С другой стороны, нельзя отрицать и того, что технологии влияют на культуру человека и трансформируют ее по мере своего развития. Процесс их использования преобразует сами социальные потребности и местами даже создает новые, формируя уникальные образцы поведения и ценностные ориентиры. Он способен отражать в сознании человека эффекты, изначально не заложенные в предназначении технологий. Кроме того, цифровизация требует от людей постоянного обучения, совершенствования своих навыков, умения быстрее воспринимать и обрабатывать информацию. И в этом видна обратная закономерность – влияние технологий на культуру.

Продолжая выстроенную цепь рассуждений, можно ответить и на обозначенный выше вопрос о причинности и связи ценностно-поведенческих паттернов и цифровой экономики. Прежде чем перейти к его предметному рассмотрению, уточним, что мы опираемся на постулат о взаимосвязанности социальных институтов, ценностных и поведенческих паттернов (Вольчик, 2016, c. 30). Поэтому исходим из того, что основными структурными компонентами культуры являются ценности – воспроизводящиеся новыми поколениями паттерны, с которыми человек соизмеряет и по которым оценивает все происходящее вокруг него и собственное поведение (Шабров, 2021, с. 79). При этом сами ценностные паттерны, можно сказать, «сотканы» из определенных знаний, убеждений и установок, которые являются основой уже для поведенческих паттернов. Когда же в социуме появляются новые пласты этих трех составляющих и часть из них постепенно формирует ценностные паттерны, тогда последние могут способствовать возникновению моделей поведения, со временем способных перерасти в поведенческие паттерны. Наконец, институты формируются, как правило, с учетом сложившихся ценностных и поведенческих паттернов общества. Хотя имеет место и обратное влияние: институты со временем могут способствовать преобразованию ценностноповеденческих паттернов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тренды и актуальные проблемы глобальной цифровой экономики

По данным Всемирного банка, цифровая экономика на текущий день составляет 15,5 % мирового ВВП и растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом мировой ВВП за последние 15 лет1. В 2020 году объем мирового экспорта услуг, относящихся к информационно-коммуникационным технологиям, составил 15,2 % от общего объема экспорта услуг (в 2015-м показатель был равен 9,8 %)2, а экспорт таких товаров – 14,3 % от общего объема экспорта товаров (в 2015-м показатель был на отметке 11,9 %)3; объем мирового импорта товаров, относящихся к ИКТ, составил 15,1 % от общего объема импорта товаров (в 2015 году данный показатель составлял 13 %)4; объем мирового экспорта компьютерных и информационно-коммуникационных услуг5 составил 56 % от объема экспорта коммерческих услуг (в 2015-м – 46 %)6, а объем импорта таких услуг составил 53 % от объема импорта коммерческих услуг (в 2015-м – 42 %)7.

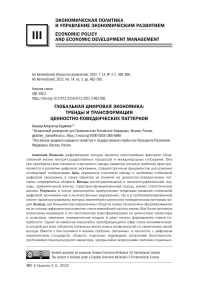

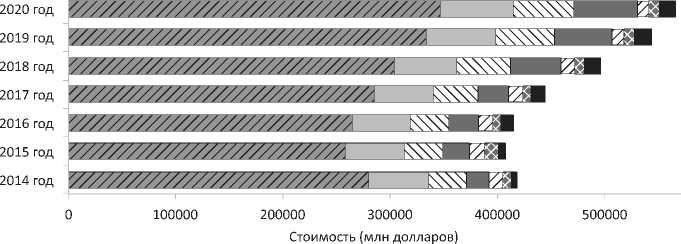

Рост цифровой экономики на глобальном уровне прослеживается также в динамике экспорта и импорта телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и информационных услуг мировыми лидерами отрасли. Так, за период с 2014 по 2020 год совокупный объем экспорта Европейского союза, Индии, США, Китая, Швейцарии, Канады и Сингапура вырос на более чем 35 %, а импорта – на 28 %. При этом на представленных графиках (рис. 1 и 2) видно, что у большинства из приведенных стран прирост происходил постепенно, без скачкообразных колебаний, что, с некоторыми оговорками, свидетельствует об устойчивом темпе развития. При этом его относительно умеренный характер, вероятно, связан с уже сложившимся к сегодняшнему дню высоким уровнем цифровизации.

И EC | Индия ^ США | Китай ^ Швейцария ^ Канада | Сингапур

Рис. 1. Динамика экспорта телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и информационных услуг с 2014 по 2020 год ведущими мировыми экспортерами отрасли / Fig. 1. Telecommunication equipment, computer equipment and information services export by world leading exporters, 2014–2020

Источник: составлено автором на основе данных World trade statistical review8.

2020 год ^^^^^^^^^^^^^^^

2019 год ^^^^^^^^Й^^^^^И

2018 год ^^^^^^^Щ | М | И ж

2017 год ^^^^^^^Ж^^

2016 год Z^^^^^^^^^M kWWWWZC?^

2015 год ^^^^^^^^^^^^^^^^^

2014 год zzzzzzzzzzzzzzzzzzzztissssez^B

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Стоимость (млн долларов)

^ ЕС | Индия ^ США | Китай % Швейцария ^ Япония | Сингапур

Рис. 2. Динамика импорта телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и информационных услуг с 2014 по 2020 год ведущими мировыми экспортерами отрасли / Fig. 2. Telecommunication equipment, computer equipment and information services import by world leading exporters, 2014–2020

Источник: составлено автором на основе данных World trade statistical review9.

Важным трендом глобальной цифровой экономики является то, что в обрабатывающей промышленности на смену привычным цепочкам поставок пришли автоматизация, локализация и индивидуализация, а в качестве главной цели конкуренции вместо экономической эффективности все чаще ставится способность к инновациям (Шваб, 2019, с. 81–82). Данные, уже имеющие высочайшую ценность в современной экономике, и прежде всего в ее цифровом сегменте, вскоре будут даже более значимыми, чем многие «традиционные» товары и услуги. Кроме того, прослеживается усиление влияния промышленного Интернета вещей, представляющего собой сеть физических объектов, цифровых платформ, систем и приложений со встроенными технологиями обмена данных. Согласно оценкам и прогнозам специалистов, уже к 2030 году это направление сможет приращивать мировой ВВП на 14,2 трлн долл., а количество подключенных к Интернету предметов составит более 75,4 млрд штук10.

В цифровом пространстве сформировались различные виды активности пользователей, по своим свойствам и параметрам похожие на формы производства

(веб-дизайн, мультимедийное производство, цифровые товары и услуги) и труда (интернет-занятость, ведение страниц в социальных сетях и каналов на видеохо-стингахсцельюихпоследующеймонетизации,рекламатехилииныхтоваровиуслуг через цифровые платформы, посреднические услуги на цифровых платформах).

Предпосылкой возникновения цифровых товаров и услуг зачастую становится появление у пользователей цифрового пространства соответствующих интересов, которые в результате аккумуляции и агрегирования перерастают в ценности и социальные потребности. Условно это можно проиллюстрировать на примере создания и раскрутки интернет-продукта:

-

1. Появление бесплатного (для пользователей) продукта.

-

2. Активное использование продукта (набирает популярность, становится ценностью и потребностью многих пользователей).

-

3. Ограничение производителем возможности свободного (бесплатного) получения и использования продукта, начало его продажи.

-

4. Появление альтернативных производителей продукта и конкурирующих предложений на разных цифровых платформах.

-

5. Возникновение посредников (продавцов) между производителями и конечными потребителями (пользователями).

-

6. Возникновение агрегаторов (сайтов), дающих возможность выбирать из разных предложений продукта всех или большинства производителей.

-

7. Возникновение конкуренции между агрегаторами, которые за счет рекламы и продвижения имеют разную степень популярности.

-

8. Ставшие популярными агрегаторы начинают платно размещать предложения производителей.

Представленная цепочка может быть длиннее (например, если продукт позволяет самим пользователям осуществлять его куплю-продажу или даже выстраивать отношения по временному возмездному пользованию им) или короче (если производитель и продавец выступают в одном лице или если производителей продукта немного и, соответственно, нет необходимости в агрегаторах). Иными словами, здесь все зависит от особенностей продукта. При этом в качестве производителей, которые потом между собой конкурируют, могут выступать не только субъекты частного сектора (как национального масштаба, так и транснационального), но и государственные компании разных стран, конкурирующие между собой на международном уровне. В последнем случае при определенных масштабах и условии, что они вносят существенный вклад в экономику данной страны, можно говорить о межгосударственной конкуренции.

Наконец, отдельно подчеркнем пронизывающие всю эту цепочку компоненты – механизмы оценки качества рынка: рейтинги, форумы, сайты экспертного мнения и т. д. Они являются специфичной чертой цифровой экономики, во многом определяющей успешность раскрутки продуктов и их дальнейшего совершенствования.

Цифровая экономика, если даже не брать во внимание детали и оценивать ее с точки зрения базовых принципов экономики и структуры экономических отношений, имеет целый ряд уникальных черт. Во-первых, ее кардинально отличают ритмы: сверхбыстрое производство; новые продукты и актуальные тенденции сменяют друг друга с беспрецедентной скоростью; производителям цифровых продуктов нужно постоянно и часто улучшать свою техническую оснащенность (оборудование), повышать квалификацию кадров и, возможно, даже обновлять персонал (Terranova, 2000, p. 47). Во-вторых, пользователям требуется постоянное обновление своих знаний, умений и навыков для того, чтобы в принципе иметь возможность потреблять цифровые продукты. В-третьих, быстрое устаревание и снижение актуальности тех или иных цифровых продуктов, потребностей в них, знаний о них, умений и навыков по их потреблению – естественный процесс, имманентно присущий цифровизации и происходящий вне зависимости от каких-либо внешних факторов. Наконец, цифровые продукты преимущественно нематериальны (те, что являются частью виртуальной реальности) и избыточны по отношению к пределам «реальных» социальных потребностей. Более того, производители цифровых товаров могут искусственно создавать потребности в новых, только что созданных продуктах, если они очень привлекательны для людей, улучшают и делают комфортнее их жизнь, разнообразят досуг.

Цифровая экономика преобразовала также некоторые важные черты «традиционной» торговли товарами и услугами. Так, возможность осуществления заказов через Интернет, минуя практически любые расстояния благодаря развитой системе логистики и доставок, дополненная новыми ценностными и поведенческими паттернами, перенесла огромный массив сегментов торговли в виртуальное пространство. На сегодняшний день сформировалась целая индустрия доставок через Интернет. Сложился ряд предпосылок и тенденций, в результате которых цифровая экономика стала по-настоящему глобализированным явлением: продажа товаров и услуг часто и представлена в обычном формате, и продублирована в цифровом пространстве: интернет-магазины (Stofkova et al., 2022), онлайн-образование (Veretekhina and Novikova, 2019; Maymina et al., 2018), телемедицина (Rodrigues et al., 2012) и т.д. Возник новый тип продуктов, который сложно однозначно отнести к товарам либо услугам: электронные книги (Ahmad and Ribarsky, 2018), компьютерные игры (Borremans et al., 2018; Очеретяный, 2019), онлайн-приложения, программное обеспечение для компьютеров и мобильных устройств (Бухт и Хикс, 2018). Появились услуги, относящиеся исключительно к цифровому пространству: анализ «больших данных» (Al-Sartawi, 2021; Novikov, 2020), обеспечение кибербезопасности (Spremić and Šimunic, 2018), развлекательные и коммуникационные услуги в Интернете и социальных сетях (Weber and Burri, 2012).

Указанные тренды фактически размывают территориальные границы для экономических процессов. Товары и услуги, которые являются цифровыми, а не материальными, могут приобретаться потребителями из любой точки планеты и не требуют расходов на транспортировку (для производителей / продавцов) или доставку (для потребителей), что позволяет снизить их стоимость. Правда, тут имеют место другие расходы, связанные со спецификой цифровой торговли: например, производители / продавцы могут быть вынуждены платить за популярные цифровые площадки («витрины»), на которых размещают свои продукты, а также за рекламу, которая вообще приобрела сверхзначимость в условиях высокой конкуренции в глобальной сети.

Цифровая торговля существенно разнообразила ассортимент продуктов и оперативность поиска наиболее выгодных вариантов для покупок: на сай- тах, как правило, можно легко ранжировать одни и те же товары и услуги по стоимости, популярности, рейтингу и т. д. У покупателей появилась возможность выбора из огромного числа предложений из разных стран мира, к примеру, с помощью таких компаний, как Amazon, Walmart, Alibaba.

Очень перспективными в подобном контексте видятся технологии 3D-печати, благодаря которым в корне меняется принцип продажи даже материальных товаров: вместо производства в одной локации (континент, страна, регион) и дальнейшей транспортировки в другую появилась возможность отправлять только информацию об их цифровой структуре (файлы) через Интернет, а затем с помощью специальных принтеров материали-зовывать уже непосредственно на месте доставки (Zhou, 2013; Dumitrescu and Tanase, 2016; Lund and Manyika, 2016). Причем это может осуществляться не только компаниями, занимающимися продажей, но также и конечными потребителями, имеющими собственные 3D-принтеры.

Особую роль в развитии цифровой экономики играет бизнес, который зачастую является ключевым субъектом инициации важнейших инноваций и технологических решений в цифровой экономике. Его устойчивость и развитие по многим направлениям зависят от способности проводить собственную цифровую трансформацию и обновление бизнес-процессов, от умения создавать инновационные управленческие модели, а также от способности использовать в своей деятельности самую современную робототехнику, анализ больших данных (Big Data), Интернет вещей (IoT), технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, искусственного интеллекта (ИИ), блокчейна (blockchain) и др. (Удалов, 2020, с. 34).

Важной чертой глобальной цифровой экономики является то, что значительное количество крупнейших цифровых платформ мирового уровня (а они являются не только «мотором» цифровизации, но и «сердцевиной» глобальной цифровой экономики), если смотреть по регионам, сосредоточено в Америке (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Tencent, Alibaba, Samsung, PingAn): на долю каждого из двух регионов приходится более 40 компаний из топ-100 цифровых платформ планеты. В этом плане европейский (десять крупных компаний: SAP, Adyen, Spotify, Delivery Hero и др.) и африканский регионы (две компании: Naspers, Prosus) значительно отстают. Причем картина выглядит еще более монополистической при оценке стоимостной доли данных платформ в общей стоимости топ-100 компаний мира: на компании американского региона приходится 78,5 %, азиатско-тихоокеанского – 17,3 %, европейского – 2,8 %, африканского – 1,4 %11.

Сложность цифровой экономики, особенности ее сущности отражены в целях и ориентирах ее развития, которые ставятся на глобальном уровне и формулируются следующим образом (Иванова, 2016, с. 13–14):

– формирование соответствующих институциональных условий и системы поддержки данной области;

– использование архитектуры цифрового пространства в качестве ресурса устойчивого социально-экономического развития государств;

-

– создание децентрализованной модели глобальной цифровой экономики;

– обеспечение свободного трансграничного перемещения данных;

– обеспечение нейтральности цифрового пространства для формирования международных экономических отношений;

– создание единой системы требований к контенту цифрового пространства и условиям хранения информации;

– разработка системы стимулирования спроса, позволяющей ускорить инновационные процессы;

– повышение уровня доверия к явлениям и процессам цифрового пространства, в том числе к механизмам цифровой экономики;

– решение проблем, связанных с обеспечением достаточного количества рабочих мест в условиях цифровизации, а также недопущение усугубления цифрового неравенства, включая ту его часть, которая касается цифровой грамотности и переподготовки кадров;

– совершенствование инфраструктуры электронной коммерции и увеличение ее масштабов;

– обеспечение защиты конкуренции в условиях цифровой экономики;

– поддержка малого и среднего бизнеса в процессе внедрения ими в свою деятельность цифровых технологий;

– обеспечение кибербезопасности и минимизация рисков расширения использования цифрового пространства для экономических процессов.

Приведенныйсписокможетбытьпродолжен,однакодажепообозначенным пунктам заметна их труднореализуемость отдельно взятыми государствами. Специфика цифрового пространства и высокая взаимозависимость современного мира требуют глобальной кооперации и взаимодействия стран, бизнес-структур (в том числе транснациональных) и международных организаций. Кроме того, подобного масштаба цели и ориентиры, их реализация на практике возможны только при соответствующей системе культурно-ценностных установок и ориентиров, а также поведенческих моделей в обществах.

Ценностные и поведенческие паттерны в условиях глобальной цифровой экономики

Цифровое пространство, его содержание и функциональные черты отражают сегодняшние потребности людей. В то же время оно развивается настолько высокими темпами, интенсивно и непредсказуемо, что превратилось в автономную сферу общественной жизни, которая трансформирует поведение человека, его ценности и установки.

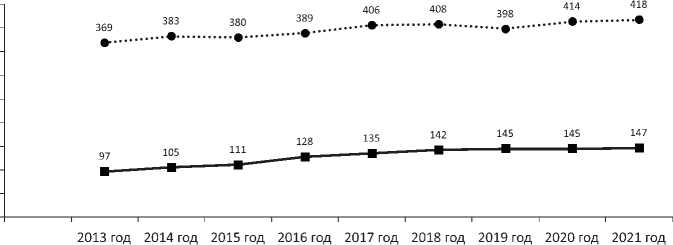

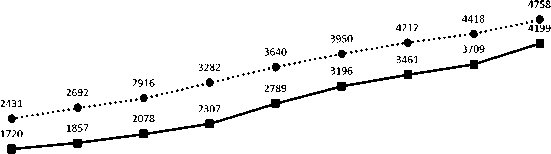

О социальной значимости цифровизации довольно красноречиво свидетельствуют, в частности, показатели цифровой активности. Так, к апрелю 2022 года число интернет-пользователей в мире составило 5 млрд человек (63 % населения планеты), пользователей мобильных устройств – 5,32 млрд (67 % населения), активных пользователей социальных медиа (соцсети, мессенджеры, видеохостинги и др.) – 4,65 млрд (58,7 % населения)12. Тренд еще более отчетливо прослеживается, если посмотреть динамику глобальной цифровой активности с 2013 по 2021 год (рис. 3 и 4): за этот период число интернет-пользователей в мире выросло на 96 %, пользователей социальных медиа – на 144 %; время, в среднем ежедневно затрачиваемое на Интернет, увеличилось на 13 %, на социальные медиа – на 52 %.

••♦•• время, в среднем ежедневно затрачиваемое пользователями на Интернет (в минутах)

И Время, в среднем ежедневно затрачиваемое пользователями на социальные медиа (в минутах)

Рис. 3. Глобальная цифровая активность за 2013–2021 годы: число пользователей цифрового пространства, млн чел. / Fig. 3. 2013–2021 global digital activity: The number of digital space users, million people

Источник: составлено автором на основе данных Digital 2022: Global overview report13.

500 0

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

••♦•• Число интернет-пользователей (млн чел.)

и Число пользователей социальных медиа: социальные сети, мессенджеры, видеохостинги и др. (млн чел.)

Рис. 4. Глобальная цифровая активность за 2013–2021 годы: время, затрачиваемое на цифровое пространство, минут / Fig. 4. 2013–2021 global digital activity: Time spent on digital space, minutes

Источник: составлено автором на основе данных Digital 2022: Global overview report14.

Тренды роста видны также в плоскости экономической активности индивидов. Так, например, по состоянию на 2021 год число покупателей в цифровом пространстве составило 2,14 млрд человек (27,6 % населения планеты), что на 4,4 % больше аналогичного показателя 2020 года15.

Растущий «социальный запрос» на удовлетворение экономических потребностей через цифровое пространство влияет на стратегию поведения производителей / продавцов. К 2017 году более половины предприятий в странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были представлены в социальных сетях, по сравнению с одной третью в 2013 году. Однако в некоторых из стран данный показатель был на отметке от 80 % (Норвегия, Исландия, Дания, Нидерланды и др.), тогда как в других не доходил и до 30 % (Польша, Япония, Венгрия, Латвия и др.). Не менее примечательно, что к 2019 году в среднем 93 % предприятий в странах ОЭСР имели широкополосное подключение, тогда как в 2010-м данный показатель составлял 85 %16.

Сегодня происходит интенсивная виртуализация жизни человека, «сращивание» психического с цифровым пространством, что меняет требования к индивиду и, прежде всего, к его навыкам. Перемещение личностного начала в цифровое пространство приводит к тому, что активность человека, его убеждения, предпочтения и представления становятся частью его виртуального образа (Москвитина, 2020, с. 47–48). Однако возникает проблема цифрового неравенства, поскольку не всем людям доступны новейшие и постоянно обновляющиеся технологии, устройства, Интернет и навыки их использования. Часть общества лишается цифровых благ, не вовлекаясь в новый формат ценностных и поведенческих паттернов, сознания и мировоззрения.

Развитие и активное внедрение цифровых технологий обусловили появление новых социально-экономических поведенческих моделей, способствовали становлению нетипичных стратегий развития объектов экономической деятельности, создавая условия для развития глобальной экономики, нацеленной на мобилизацию цифровых решений на благо потребителей, государства и бизнеса (Попов и др., 2019, с. 10–20).

Формирующееся экономическое поведение характеризуется отсутствием пространственно-временной определенности и привязки в цифровом пространстве, децентрализацией трудовой деятельности, становлением виртуального рынка труда и потребления, сложностью выстраивания стратегического (долгосрочного) планирования профессионального развития из-за высоких темпов изменений в цифровом пространстве (могут устаревать специальности и утрачивать свою актуальность трудовые навыки), необходимостью адаптации к стремительному развитию технологий и освоения их (Пичугин, 2020, с. 364). Важная составляющая формирования новых ценностных и пове- денческих паттернов – «потребление» культурных благ, которое включает в себя разделяемые установки, ценности, предпочтения и убеждения. Благодаря проявившимся за последние годы тенденциям глобализации в социумах сформировались коммуникации, создающие однородную потребительскую культуру (Сорвина и Попова, 2020, с. 45, 47).

Как итог, существующие системы принятия решений и модели создания материальных благ нередко уже не отвечают потребностям нынешнего и будущего поколений, требуют масштабных корректировок и инноваций. Идентичность в цифровую эпоху стала более многосторонней, чем раньше: современные люди идентифицируют себя уже не только с определенной местностью, этнической, конфессиональной, языковой группой или той или иной культурой, поскольку в результате онлайн-взаимодействия в неограниченных коммуникациях жесткая привязка к определенной идентичности стала размываться и усложняться. То, что цифровые технологии позволяют преодолевать многие пространственные и временные ограничения, стимулирует человеческую мобильность. Растет прозрачность экономических процессов, интенсифицируется вовлечение потребителей, на основе доступа к мобильным сетям и данным возникают новые модели потребительского поведения – все это вынуждает компании создавать механизмы адаптации для разработки, маркетинга и поставок товаров и услуг. Возможность обращаться к разным данным пользователей цифрового пространства служит производителям / продавцам инструментом конструирования многомерной картины покупательского поведения, позволяет получать информацию о потребностях и поведении клиентов, а также вырабатывать стратегии маркетинга и продаж. Рынки, являясь движущими силами производства материальных благ, формируются с учетом индивидуального и коллективного поведения людей, ценностей и этических норм (Шваб, 2016, с. 44–45, 65–66, 88).

Особое значение в оценке ценностно-поведенческих паттернов современных обществ в глобальной цифровой экономике имеют еще два измерения: те, что касаются потребителей (покупателей), и те, что касаются производи-телей/продавцов.

К характерным экономическим паттернам поведения потребителей можно отнести следующие (Хоменко, 2022, с. 65–73):

– они активно пользуются мобильными устройствами и Интернетом для приобретения товаров и услуг;

– используют цифровое пространство в качестве источника сведений о приобретаемых продуктах, сравнивая их по цене, качеству и другим параметрам;

– обращают особое внимание на престиж, бренд, отзывы, уровень разре-кламированности продуктов при их покупке;

– исходят из того, что изучение отзывов и реакций других потребителей позволяет сэкономить время, усилия и деньги при покупке продуктов в Интернете;

– одно из центральных значений придают экономии личного времени при выстраивании отношений с продавцами, приоритетными делают вопросы своевременности и удобства;

– не только покупают, но могут также самостоятельно продавать услуги и товары посредством цифровых площадок.

В свою очередь, паттернами производителей / продавцов являются следующие (Хоменко, 2022, с. 65–73; Сахбиева, 2021, с. 238–239):

– они все чаще создают виртуальные и материальные подсистемы (их соотношение зависит от размера компании, направления бизнеса, специфики выпускаемой продукции, имеющихся ресурсов, особенностей взаимодействия компании с клиентами, поставщиками, заказчиками и т. п.);

– посредством возможностей цифрового пространства детально изучают индивидуальные предпочтения потребителей и используют полученную информацию в своей деятельности;

– в цифровом экономическом пространстве создают все больше компаний, специализирующихся на развлекательной продукции;

– при планировании продаж учитывают затраты потребителей на поиск, получение, установку, обслуживание, модернизацию и утилизацию цифровых товаров;

– стремятся увеличить количество потребителей за счет снижения в цифровом пространстве значимости их местоположения;

– принимают активные меры по воздействию на предпочтения, ожидания и потребности потребителей посредством социальных сетей и других онлайн-инструментов;

– стараются учитывать фактор высокой индивидуализации требований потребителей, стремятся выстраивать с ними долгосрочные взаимоотношения;

– видят в потребителях активных и мобильных участников рынка, а не пассивных получателей продуктов или потока новинок;

– основным источником формирования экономической стоимости делают данные, отражающие активность потребителей в цифровом пространстве;

– выстраивают стратегию своего поведения в цифровом пространстве с учетом того, что рынки не разбиваются на отдельных потребителей, а в большей степени формируются из компонентов, извлекаемых из анонимных и агрегированных данных потребителей;

– уделяют особое внимание своим интернет-площадкам (официальным сайтам) и росту положительных отзывов потребителей в Интернете, поскольку от этого во многом зависит привлекательность продукции и уровень спроса;

– создают собственную базу клиентов / партнеров посредством сбора, долгосрочного хранения и регулярного обновления их контактных данных и информации о взаимодействии.

В целом виртуализация современной жизни и цифровое пространство помогают визуализировать различные объекты и процессы, сократить время на разработку и реализацию новых технологий, качественно улучшить многие производственные, коммерческие и иные процессы (Шкляр и др., 2019, с. 506– 507). Другой вопрос – удается ли индивиду достигать этой цели? Большое количество конкурирующих между собой интернет-площадок, на которых он может выбирать необходимые товары и услуги, изучение реакций и отзывов других покупателей на различного рода форумах и иных специальных пло- щадках могут занимать очень много времени (правда, затрачиваемое время зависит от конкретного человека и его отношения к данному вопросу, от того, насколько тщательно он выбирает желаемую продукцию через онлайн-среду). В этом смысле показателен часто используемый компаниями рекламный механизм ретаргетинга (его также называют ремаркетингом), при использовании которого интернет-реклама от определенного продавца / агрегатора продаж направляется тем пользователям, которые уже посещали его сайт или использовали мобильное приложение, подыскивали на нем какую-либо услугу или товар. По некоторым данным, в Интернете 92 % покупателей не приобретают продукт сразу, вне зависимости от качества онлайн-площадки и привлекательности ее продуктов, тогда как ретаргетинг повышает вероятность совершения покупки на 43 %17.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования во многом подтверждают взятую за основу гипотезу. Цифровой сегмент глобальной экономики поступательно расширяется, и анализ различных данных проиллюстрировал, что развитие цифрового пространства:

– привело к росту торговли информационно-коммуникационными технологиями и услугами между государствами;

– запустило перемещение многих привычных экономических процессов и процедур в виртуальную плоскость;

– создало продукты нового типа, которые сложно однозначно отнести к товарам или услугам;

– сформировало новые форматы экономических отношений (цепочки производства и обмена продуктами);

– выдвинуло на передовые позиции цифровые платформы и контролирующие их компании;

– начало «размывать» территориальные границы в экономических отношениях и тем самым снизило определенные издержки на производство и торговлю продуктами.

В результате всего этого важнейшими трендами стали все более активное вовлечение индивидов в цифровое пространство, формирование у них новых ценностно-поведенческих паттернов и потребностей в благах, относящихся непосредственно к онлайн-среде. Цифровизация начала преобразовывать экономическое поведение и покупателей, и продавцов / производителей. Для первых открылось много новых возможностей и удобств по приобретению продуктов, для вторых расширились возможности по увеличению спроса, расширению клиентской базы и более тщательному изучению предпочтений потенциальных приобретателей товаров и услуг. Вместе с тем и для тех, и для других сложились также неоднозначные последствия: главной проблемой для покупателя стала необходимость постоянного совершенствования навыков и наличие технологий потребления многих продуктов посредством цифрового пространства, а для продавцов / производителей – своевременная и достаточная модернизация своих технологических мощностей в целях продажи продуктов через это пространство и способность выдержать высокую конкуренцию.

Список литературы Глобальная цифровая экономика: тренды и трансформация ценностно-поведенческих паттернов

- Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики // Вестник международных организаций. 2018. Т. 13, № 2. С. 143-172. DOI: 10.17323/1996-7845-2018-02-07 EDN: YXBNWX

- Вольчик В. В. Культура, поведенческие паттерны и индуктивное мышление // Журнал институциональных исследований. 2016. Т. 8, № 4. С. 28-39. DOI: 10.17835/2076-6297.2016.8.4.028-039 EDN: XREORJ

- Галкин Д. В. Современные исследования цифровой культуры // Гуманитарная информатика. 2004. № 1. С. 40-49. EDN: TIOYXL

- Иванова Н. И. Инновационная политика: теория и практика // Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60, № 1. С. 5-16. DOI: 10.20542/0131-2227-2016-60-1-5-16 EDN: VSVFJZ

- Москвитина О. А. Цифровизация жизнедеятельности: особенности ответственного поведения личности // Вестник Омского университета. Серия: Психология. 2020. № 4. С. 47-52. DOI: 10.24147/2410-6364.2020.4.47-52 EDN: XUSJKR