Глобальная конкурентоспособность России: проблемы и различные подходы к методу ее оценки

Автор: Максимова Е.Н.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-2 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106685

IDR: 140106685

Текст статьи Глобальная конкурентоспособность России: проблемы и различные подходы к методу ее оценки

Проблема конкурентоспособности государства, его экономики в целом становится все более актуальной, и ее значение возрастает вместе с ужесточением глобальной конкурентной среды. Глобализации свойственно не только расширение и углубление кооперации, интеграции и сотрудничества, но и наличие конкуренции, которая неразрывно сопутствует глобализационным процессам [ 4 ] .

Исторически концепция конкурентоспособности основана на теории использования в разделении труда сравнительных преимуществ национальных экономик и базовых факторов производства (дешевый труд, богатые природные ресурсы, благоприятные географические, климатические, инфраструктурные особенности и т. п.) для экспорта продукции в страны, где таких преимуществ нет.

Преимущества, связанные с базовыми факторами производства, лежали в основе развития индустриального общества. В постиндустриальном обществе к ним добавляется и приобретает важнейшее значение фактор научно-технического прогресса и инноваций на всех стадиях от создания товара до продвижения его от производителя к потребителю. Однако интеграция тех и других факторов в одной стране усиливает ее конкурентоспособность в глобальном экономическом пространстве [ 5 ] .

Сегодня наша страна занимает весьма низкие места в международных рейтингах глобальной конкурентоспособности. Имеются в виду, прежде всего, два наиболее известных рейтинга: рейтинг конкурентоспособности IMD (Международного института развития менеджмента, г. Лозанна, Швейцария) и Индекс глобальной конкурентоспособности WEF (Всемирного экономического форума).

В рейтинге IMD за 2001 г. наша страна занимала 43-е место (такое же, как и в 2011 г. без учета новых стран, вошедших в рейтинг позднее), в рейтинге за 2008 г., включающем 55 стран, 47-е место, в 2011 г. Россия занимала 49-е (из 59 стран) место в рейтинге конкурентоспособности стран мира. Индия и Китай за рассматриваемый период не только находились выше, но и показывали лучшую динамику: так, Индия поднялась на 10 позиций (32-е место в 2011 г.), Китай – на 7 (19-е место). Лишь Бразилия оказывалась в рейтинге ниже России, и то лишь два раза за десятилетие – в 2004 и в 2007 гг. Впрочем, эта страна за 11 лет в целом опустилась на 4 позиции до 44-го места [ 7 ] . Наиболее конкурентоспособными из 59 стран рейтинга в 2012 году являются Гонконг, США и Швейцария. Наиболее конкурентоспособными странами в Европе являются Швейцария (3), Швеция (5) и Германия (9), которые имеют экспортно-ориентированные производства и финансы. Страны с развивающейся экономикой пока не застрахованы от потрясений в других странах. Китай (23), Индия (35) и Бразилия (46) соскользнули вниз в рейтинге, в то время как Россия (48) поднялась только на одну строчку [ 8 ] .

Согласно рейтингу Всемирного экономического форума (WEF) за 2011г. страна занимает 66-е (из 142) место, по сравнению с 2010 г. опустившись на три позиции (с 63-й), в 2012г. – 67-е место в глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, по сравнению с прошлым годом снизившись еще на одну ступень [ 10 ] в 2013 г., правда, поднялась до 64-го [ 1 ] . Россия оказалась позади не только развитых, но и многих развивающихся стран – в частности, других членов БРИКС. За период с 2005 г., когда методология расчета индекса глобальной конкурентоспособности WEF значительно изменилась, Россия, находившаяся среди стран БРИК на 3м месте после Индии и Китая, ухудшила свое положение по отношению к Бразилии и переместилась на последнюю позицию. За это время Китай, наоборот, вошел в 30-ку наиболее конкурентоспособных стран. С 2000 по 2004 гг. Россия занимала самые низкие места в четверке по индексам конкурентоспособности для роста и для бизнеса WEF – аналогам современного индекса глобальной конкурентоспособности. В Индексе глобальной конкурентоспособности WEF за 2008 г., включающем 131 страну, Россия заняла 58-е место. Само значение индекса глобальной конкурентоспособности для России последние три года находится на неизменном уровне в 4,2 (из 7) балла - рост на 0,1 балла с 2005 г [ 7 ] .

В соответствии с методикой WEF, для каждой страны разрабатывается сводный индекс конкурентоспособности, измеряемый на основе макроэкономических показателей, которые, по мнению авторов, наиболее важны для экономического роста, который наиболее тесно связан с ее открытостью в международной торговле, качеством государственной политики, эффективностью финансовой системы, мобильностью рынков труда, уровнем образования рабочей силы, качеством общественных институтов. Главными комплексными факторами глобальной конкурентоспособности признаются двенадцать: 1) институты; 2) инфраструктура; 3) макроэкономическая среда; 4) здравоохранение и начальное образование; 5) высшее образование и обучение; 6) эффективность товарных рынков; 7) эффективность рынка труда; 8) развитие финансовых рынков; 9) технологическая готовность; 10) размер рынка; 11) эффективность бизнеса, 12) инновации [ 5 ] .

В свою очередь, перечисленные факторы группируются в три крупных субиндекса. Первые четыре формируют субиндекс базовых условий, следующие 6 составляют субиндекс эффективности. Наконец, эффективность бизнеса и инновации образуют третий, инновационный субиндекс. На основе 160 показателей сначала измеряются двенадцать факторных индексов, а затем определяются три основных субиндекса, а также общий сводный индекс конкурентоспособности, в соответствии со значениями которого страны распределяются по ранговым местам [ 5 ] .

Таблица 1.

Ранг (место) страны по индексу глобальной конкурентоспособности (оценки WEF) в 2011-2013 гг [ 1 ] .

|

ЭКОНОМИКА |

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНО СТИ 2012–2013 |

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНО Й КОНКУРЕНТО СПОСОБНОС ТИ 2011–2012 |

ИЗМЕНЕН ИЕ ПОЗИЦИИ |

||

|

РЕЙТИНГ |

ОЦЕНКА |

РЕЙТИНГ |

ТРЕНД |

||

|

Швейцария |

1 |

5.72 |

1 |

0 |

|

|

Сингапур |

2 |

5.67 |

2 |

0 |

|

|

Финляндия |

3 |

5.55 |

4 |

1 |

|

|

Швеция |

4 |

5.53 |

3 |

-1 |

|

|

Нидерланды |

5 |

5.50 |

7 |

2 |

|

|

Германия |

6 |

5.48 |

6 |

0 |

|

|

Соединенные |

7 |

5.47 |

5 |

-2 |

||||

|

Великобритан |

8 |

5.45 |

10 |

2 |

||||

|

Гонконг |

9 |

5.41 |

11 |

2 |

||||

|

Япония |

10 |

5.40 |

9 |

-1 |

||||

|

… |

||||||||

|

Китай |

29 |

4.83 |

26 |

-3 |

||||

|

Бразилия |

48 |

4.40 |

53 |

5 |

||||

|

… |

||||||||

|

Южная |

52 |

4.37 |

50 |

-2 |

||||

|

Россия |

67 |

4.20 |

66 |

-1 |

||||

Приведенные данные показывают, что по общему индексу конкурентоспособности WEF Россия существенно уступает не только Китаю, но и всем другим странам БРИКС, в том числе Южной Африке, что представляется весьма спорным и заставляет более критически оценивать используемую WEF методику и результаты исследований.

По мнению многих аналитиков в оценках глобальной конкурентоспособности имеется определенная условность и ангажированность, а также весьма велика роль субъективного фактора, что видно из ранговых мест стран, измеренных Международным экономическим форумом и Международным институтом менеджмента и развития (IMD, Лозанна). Так, в 2011 г. Великобритания по данным WEF занимала по общему индексу конкурентоспособности 10-е место, а по оценке IMD – 20-е; Швейцария, соответственно, – 1-е и 5-е, Финляндия – 4-е и 15, Голландия – 7-е и 14-е, США - 1-е и 5-е, Индия - 56-е и 32-е, Россия - 66-е и 49-е [ 5 ] . Это свидетельствует о противоречивости оценок глобальной и национальной конкурентоспособности разных стран, в особенности таких быстроразвивающихся и динамичных, как страны БРИКС, включая Россию. Традиционные оценки завышают уровень конкурентоспособности институционально развитых стран и, соответственно, занижают конкурентоспособность стран, где институты только формируются и где критерии во многом иные [ 5 ] .

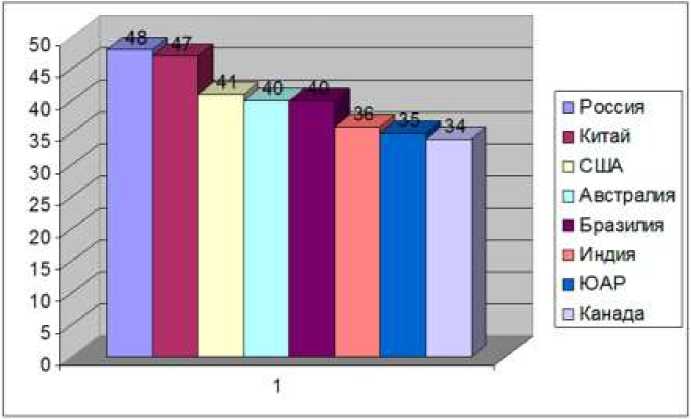

Россия обладает тремя важными конкурентными преимуществами: богатыми природными ресурсами (Россия контролирует почти 6% мировой нефти и 24% природного газа, более 8% мировых запасов воды и пахотной земли, 23% лесных угодий), внушительным внутренним рынком и высоким уровнем образования населения. В 2011 г. на нее приходилось почти 3% общего объема глобального экспорта товаров и услуг. При этом хорошо известно, что около 70% российского экспорта приходится на минеральное сырье и ресурсы. Менее известно, что в мире насчитывается лишь десять стран, каждая из которых добывает свыше 30 видов минеральных ресурсов. Из рис. 1 видно, что возглавляет этот список Россия. Среди других лидеров – Китай, США, Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР, Канада.

Помимо названных ключевых конкурентных преимуществ уровень глобальной конкурентоспособности в значительной степени определяет число крупнейших мировых корпораций и уровень их капитализации, и по этому показателю Россия в 2011 г. занимала 11-е место в мире, значительно опережая такие «наиболее конкурентоспособные» страны, как Швеция, Финляндия, Дания и Сингапур.

Рис. 1. Распределение основных горнодобывающих стран по количеству видов добываемых минеральных продуктов [ 5 ]

Кроме того, конкурентоспособность страны во многом определяется ее возможностями по привлечению прямых инвестиций крупных транснациональных корпораций. По оценке компании Ernst & Young, начиная с 2005 г. привлекательность России для иностранных инвестиций существенно выросла, в то время как Западной Европы, Северной Америки и даже Китая – снижалась. Иностранных инвесторов привлекает прежде всего российский внутренний рынок, высокий уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры, относительно низкие издержки на оплату труда и высокий уровень квалификации рабочей силы. Около 70% опрошенных компаний считают страну привлекательной для бизнеса, что является весьма высоким показателем. Например, в отношении Германии этот показатель составляет 47%, а Франции – 31% . По мнению инвесторов, рост экономики России будет определяться тремя секторами: энергетическим (54%), информационными и коммуникационными технологиями (26%) и автомобильной промышленностью (19%) [ 5 ] .

Вместе с тем, в качестве главных причин низкой конкурентоспособности российской экономики, а также трудностей, возникающих в процессе ее укрепления, экспертами, как правило, отмечаются: отсутствие стабильного законодательства и его несовершенство; бюрократия и коррупция; сырьевая направленность экономики; неразвитость институциональной системы инвестирования; несбалансированная экспортно-импортная структура; слабость банковской и финансовой инфраструктуры; отсутствие надежных механизмов трансформации финансовых активов в инвестиционные проекты; недостаточный инновационный потенциал; отсутствие качественной национальной инновационной системы; слабость информационной инфраструктуры; недостаточное финансирование образования и науки и др. [ 4 ]

В докладе WEF отмечается, что конкуренция в России сдерживается структурой рынка, на котором доминирует небольшое число крупных компаний, неэффективной антимонопольной политикой и ограничениями в торговле и иностранных инвестициях. Все это вместе не позволяет стране воспользоваться такими конкурентными преимуществами, как высокий инновационный потенциал (38-е место в рейтинге), большой и растущий размер внутреннего рынка (8-е место) и относительно высокое качество высшего образования (27-е место) [ 17 ] .

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что вместе с существенными конкурентными преимуществами и не менее существенными конкурентными недостатками, Российская федерация обладает значительными резервами для повышения своей конкурентоспособности.

Во-первых, в числе приоритетных задач в этой сфере должно быть формирование государственной конкурентной стратегии, направленной на достижение стратегической конкурентоспособности, создание необходимых условий для реализации национальных интересов в условиях жесткой глобальной конкурентной среды. Конкурентная стратегия как неотъемлемая часть государственной стратегии позволит эффективно использовать имеющиеся у государства конкурентные преимущества и конкурентные ресурсы, и здесь для России будет весьма полезен опыт формирования и реализации государственной конкурентной политики США и Финляндии.

Во вторых, принципиальное значение для решения проблемы повышения национальной конкурентоспособности имеет реализация мероприятий Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г., которые позволят в числе прочего увеличить

^ долю России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение и др.) в 5-7 и более секторах экономики до 5-10%,

^ долю экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме до 2%,

^ валовую добавленную стоимость инновационного сектора в ВВП до 17-20%,

^ долю инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции до 25-35%,

^ внутренние затраты на исследования и разработки до 2,5-3% ВВП [ 15 ] .

В результате инновационное развитие превратится в основной источник экономического роста, а экономический рост расширит возможности для появления новых продуктов и технологий, позволит государству увеличить инвестиции в развитие человеческого капитала.

В-третьих, условием успешного развития России является экономический рост и развитие субъектов РФ. Конкурентоспособная Россия – это сильные, конкурентоспособные регионы, поэтому отдельным аспектом решения проблемы повышения национальной конкурентоспособности является координация федеральной и региональной инновационной политики, повышение эффективности действующих и формирование новых инструментов поддержки инновационного развития на уровне регионов. Одним из перспективных направлений инновационного развития территорий является формирование и развитие инновационных кластеров. Кластерный подход к решению повышения конкурентоспособности территории является весьма актуальным и для Ростовской области. Идея кластерного развития сначала получила отражение в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 г., утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, которая предполагала развитие в Ростовской области следующих типов кластеров:

– агропромышленный кластер;

– кластер сельхозмашиностроения;

– кластеры в легкой промышленности;

– кластер производства строительных материалов.

Дальнейшее развитие кластерный подход получил в Областной долгосрочной целевой программе инновационного развития Ростовской области на 2012 – 2015 гг. В соответствии с ней по своему потенциалу и структуре кластерная политика способна обеспечить развитие приоритетных направлений, которые могут способствовать решению главной задачи – повышению конкурентоспособности региональной экономики через развитие конкурентных рынков, повышению инновационности различных отраслей экономики, ускоренному развитию малого и среднего бизнеса, стимулированию инициативы на местах и активизации взаимодействия между государством, бизнесом и научным сообществом [11]. Для развития по кластерному принципу выделены 11 приоритетных направлений, в числе которых промышленность, сельское хозяйство, энергетика, строительство [16].

Традиционно под кластером понимают группу взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг друга.

В августе 2011 г. в Волгограде на Ежегодном Инвестиционном Форуме Бизнес-Лидеров «Инновации для бизнеса» директор ГУП РО «Ростовский региональный центр инновационного развития» Королев В.С. представил формирование кластерной модели инновационной системы Ростовской области, которая сегодня уже реализуется. (См. рис. 2)

Среди намеченных кластеров агропромкластер, кластер энергосберегающих технологий и альтернативной энергетики, экостройкластер, нанотехнологический кластер, медико-биотехнологический кластер, медиа-IT кластер и др.

В июне 2012 г. по инициативе РГМУ совместно с ЮФУ создан Инновационный кластер биотехнологий, биомедицины и экологической безопасности». Основная цель создания медико-биологического кластера – формирование эффективной модели для системной организации нвестиционных и инновационных программ развития биомедицинских технологий в Ростовской области с использованием механизма координации проектов, финансов и товарных потоков.

Другим проектом с участием ЮФУ является формирование нанотехнологического кластера для системной интеграции российских и иностранных предприятий, организаций в области наноиндустрии с использованием механизма частногосударственного партнерства и поддержки институтов развития РФ для получения конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг. Р рамках этого кластера предполагается реализация совместного проекта ЮФУ, РОСНАНО и Администрации Ростовской области по созданию Наноцентра. Научно-образовательный центр «Нанотехнологии» и НИИ физической и органической химии уже предлагают новые материалы на основе нанотехнологий, такие как углеродные композиты сверхвысокой температуры плавления, высокотемпературная смазка «Силкон», присадка к автомобильным двигателям, специальное покрытие для металла против обледенения [ 16 ] .

Рис. 2 Модель формирования инновационных кластеров в Ростовской области [ 3 ]

Целью создания энергосберегающего кластера является формирование полного цикла производства компонентов и оборудования для солнечной энергетики (формирование новых высокотехнологических секторов экономики региона: производство компонентов солнечных батарей и строительство солнечных станций, создание базальтокомпозитных материалов и изделий из них), глубокая переработка угля, реализация инвестиционных и инновационных программ развития энергосберегающих технологий в Ростовской области.

Инициаторы создания кластера:

^ Инвестиционная группа «ВЕБ -ПЛАН»

^ Авиационный Концерн «ЛАВВиП»

^ Южно-российский государственный технический университет

^ Южно-российский государственный университет экономики и сервиса

^ ГУП РО «РРЦИ».

В Ростовской области есть благоприятные условия для использования солнечной и ветряной энергии, а также тепла земли. В скором времени кластер должен пополниться предприятием по производству в Азове солнечных батарей. Кроме того, на Дону может появиться производство систем домашнего микроклимата, а также предприятие в Волгодонске по производству фибролитовых плит – древесного композита на основе цемента, которые позволяют уменьшить энергопотребление за счет увеличения теплоизоляции [ 16 ] .

Основная цель создания экостроительного кластера – формирование механизма для системной реализации инвестиционных и инновационных программ развития экологоохранных и новых строительных технологий в Ростовской области. Ядром строительной отрасли юга России станет многопрофильный технопарк РГСУ. Это будет комплекс полного цикла: от момента зарождения научной идеи до серийного выпуска продукции.

Ростовская область обладает большими потенциальными возможностями для развития атомного направления. Кластер атомных технологий Ростовской области сегодня – это объединение крупных организаций. Сегодня в его состав уже входят завод «Красный котельщик», СКБ «Красный гидропресс», «Атоммашсервис» и др.

В соответствии с Соглашением между Администрацией Ростовской области и НП «Центр инноваций» о сотрудничестве в реализации проекта «ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры», подписанным 17.06.2011 г. в рамках Петербургского международного экономического форума, на территории Ростовской области предусмотрено создание агропромышленного биокластера. Реализация проекта предполагает размещение пяти базовых модулей на территории Ростовской области (завод глубокой переработки зерновых культур, комбикормовый завод, свиноводческий комплекс, птицеводческий комплекс, мясокомбинат интегрированной переработки) и возможность размещения факультативных модулей (мегаферма КРС, комплекс КРС молочного и мясного направления, молочный завод), а также качественное развитие частного предпринимательства и фермерства на селе через организацию системы доращивания скота на домашних подворьях [ 12 ] .

Учитываются как возможность размещения входящих в агрокластер производств на одном участке, так и возможность их размещения на некотором удалении друг от друга, с образованием логистического плеча. Создание агропромышленного биокластера позволит привлечь в область инвестиции объемом до 20 млрд. руб. и создать не менее 2800 новых рабочих мест [ 13 ] .

Кроме того, в этом году в Ростовской области создается центр кластерного развития, который будет содействовать развитию кластеров, оказывать услуги по привлечению государственных средств, как в рамках реализации различных программ, так и прямых форм поддержки. Ожидается, что в регионе будет создаваться по два кластера на протяжении трех лет в наиболее экономически обусловленных отраслях производства. В рамках работы кластера его субъекты смогут получить образовательные, аутсорсинговые консультации, достичь совокупного синергетического эффекта.

В настоящее время, по мнению начальника управления предпринимательства и инвестиций Ростовской области Л. Сечкаревой, на территории Ростовской области наиболее подготовлены два кластера: в сфере производства мяса индейки и в угледобывающей промышленности [ 14 ] .

Таким образом, следует отметить, что весьма скромные оценки России в международных рейтингах глобальной конкурентоспособности имеют как свои серьезные объективные, так и весьма субъективные причины.

К первым необходимо отнести, как уже отмечалось, уровень качества государственных институтов, профессиональность управления (качество и прозрачность управления), стабильность и предсказуемость законодательства, обеспечение безопасности граждан. Российская Федерация заметно проигрывает по основным экономическим показателям, по показателям эффективности бизнеса (степень соответствия принципам инновационности, рентабельности и социальной ответственности, производительности труда, развития рынка труда, качеству менеджмента), показателям инвестиций в традиционную и технологическую инфраструктуру, в образование и непрерывное повышение квалификации рабочей силы, взаимообусловленности заработной платы, производительности труда и налогов, показателям сокращения неравенства между богатыми и бедными, показателям состояния инфраструктуры (степень соответствия инфраструктуры потребностям бизнеса, развитость базовой, технологической, научной, информационной и социальной инфраструктуры), показателям состояния образования, здравоохранения и окружающей среды [ 4 ] . И решение этих проблем действительно имеет принципиальное значение для жизнеспособности национальной экономики в условиях ужесточения глобальной конкурентной среды. Здесь изменение ситуации, резкое повышение экономической конкурентоспособности достигается путем развития национальной инновационной системы, повышения производительности труда, освоения новых ресурсных источников, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования банковской системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в РФ [ 6 ] , развития и рационализации внешнеэкономической деятельности, повышения конкурентоспособности и поддержки инновационного развития на уровне регионов, в том числе путем реализации программно-целевого и кластерного подходов. Необходима системность в формировании инновационной экономики, создание единой цепи связи образования, науки, бизнеса и государства. «Мы должны сформировать в России конкурентоспособную систему генерации, распространения и использования знаний, ибо только такая система станет основой устойчивых темпов и высокого качества экономического роста в нашей стране» [ 2 ] .