Глобальное государство

Автор: Кондратьев Владимир

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Кодекс управления

Статья в выпуске: 3 (95), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142169509

IDR: 142169509

Текст статьи Глобальное государство

После кризиса

Западное бизнес-сообщество полагает, что мир начинает выходить из кризиса. Это показал опрос 1677 транснациональных компаний, проведенный McKinsey в сентябре 2009 года. Две трети опрошенных транснациональный корпораций считают, что миновали самый неприятный момент (правило не без исключений — в машиностроении, например, 45% компаний полагают, что еще не пережили катаклизмы).

Наиболее популярными методами борьбы с кризисом в его разгар было сокращение издержек, и прежде всего рабочей силы. В августе 2009 года это отмечали примерно 80% респондентов McKinsey (вопрос был задан 1920 компаниям из разных регионов и отраслей экономики). На втором месте оказалась реструктуризация бизнеса (45% компаний). И лишь на третьем — сокращение капиталовложений и инвестиционных проектов (43%).

Доля компаний, позитивно рассматривающих перспективы экономики, продолжает постепенно увеличиваться: в декабре 2009 года более 50% считали, что экономическое положение сейчас лучше, чем в сентябре 2008-го и почти 70% отмечали, что условия станут более благоприятными к концу второй половины 2010-го.

Состояние же российских предприятий остается неопределенным. С одной стороны, по данным Российского экономического барометра ИМЭМО РАН, несколько возросла доля компаний, где наблюдается увеличение выпуска продукции: в сентябре 2009 года она составляла 41% (39% в июне и августе того же года). С другой стороны, финансовое состояние предприятий продолжает ухудшаться: лишь у 40% компаний за сентябрь — ноябрь 2009 года положение улучшилось, в то время как в июне этот показатель был равен 51%.

Нехватка финансовых средств остается главным фактором, лимитирующим капиталовложения российских предприятий (73% компаний). При этом резко возросла доля предприятий, даже не пытавшихся в течение года найти банковский кредит для инвестиций (с 61% в 2005 году до 70% и более в 2009-м).

Российские компании, по опросам Высшей школы экономики (ВШЭ), борются с кризисом такими методами, как задержка платежей отдельным поставщикам (47% опрошенных), неполная рабочая неделя и неоплаченные отпуска (46%), сокращение выпуска продукции (44%), приостановка новых инвестиционных проектов (43%). При этом ни сло наук, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований

ИМЭМО РАН

ва не говорится ни об инновациях, ни о долгосрочной стратегии развития.

В России доля компаний, вообще не занимающихся инновациями, выросла с 9% в 2005 году до 18% в 2008-м и до 23% в августе 2009-го. Реальные же инноваторы, по данным ВШЭ, составляют лишь 10% всех предприятий.

Повод для ревизии

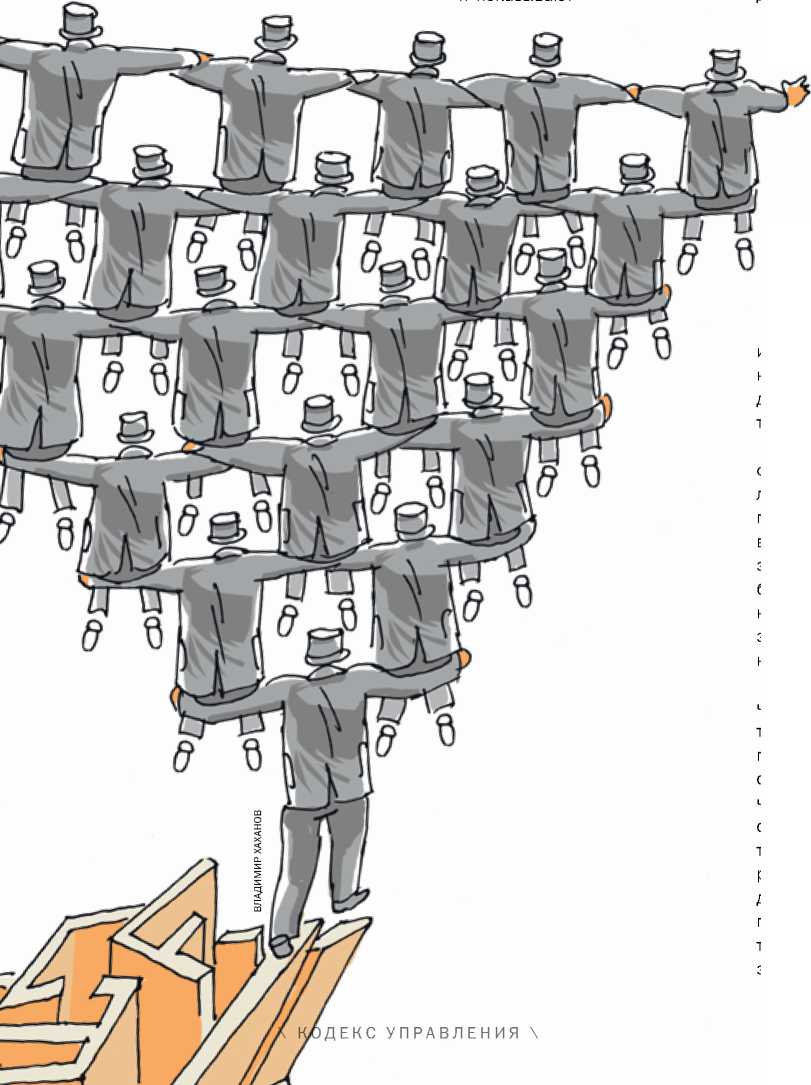

Простое сокращение издержек для адаптации компаний в период кризиса оказывается недостаточным. Действия успешных зарубежных компаний осуществляются на двух уровнях: упрощение корпоративной структуры и трансформация предпринимательской модели. Происходит сокращение различных координационных комитетов, ревизия состава советов директоров и др. Цель таких реформ — создание структур, не требующих больших затрат времени и усилий на координацию действий. Крупные подразделения разбиваются на мелкие для предотвращения перекрестного субсидирования и ликвидации препятствий на пути принятия решений.

Как отмечал Уоррен Баффет, глава компании Berkshire Hathaway, «только во время отлива можно узнать, кто плавал нагишом». Кризис — хороший повод для качественной ревизии советов директоров (СД). Нужен ли компании дополнительный финансовый директор или руководитель по маркетингу? Кто важнее: специалист по банковскому кризису или по долгосрочному планированию? Подвергаются пересмотру все вопросы компенсационной политики: базовая заработная плата, бонусы, компенсации, долгосрочные стимулирующие выплаты и т.д.

Модель корпоративного управления, как известно, определяется структурой собственности. В России сложившаяся инсайдерская модель только усиливается в последние годы. По данным Российского экономического бюллетеня, доля инсайдеров в собственности компаний возросла с 50% в 2001 году до 55% в 2009-м. В том числе доля менеджеров увеличилась, соответственно, с 19 до 41%. Удельный вес аутсайде-

\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \

ров, напротив, уменьшается. За 2001–2009 годы доля аутсайдеров в структуре собственности российских компаний снизилась с 42 до 38%, в том числе физлиц — с 22 до 8%. При этом усиление закрытого непрозрачного инсайдерского характера корпоративного управления сопровождается тенденцией снижения глобальной конкурентоспособности российских компаний. Так, удельный вес компаний, считающих свою продукцию конкурентоспособной на рынках Западной Европы и Северной Америки, уменьшился за 2000–2008 годы с 21 до 10%, а доля компаний, считающих свою

В целом, по мнению экспертов, государство негативно влияет на корпоративное управление, за исключением тех случаев, когда оно выступает источником ликвидности.

продукцию конкурентоспособной лишь на внутреннем российском рынке, выросла с 83 до 87%.

На этом фоне гораздо увереннее чувствуют себя компании из развивающихся стран, прежде всего Китая, Индии и Бразилии. В конце 1990-х годов китайские государственные банки находились на грани банкротства — уровень плохих долгов у них достигал 50%. Спустя десять лет они решили большинство своих проблем и показывают

стабильный рост даже в условиях кризиса. Это, в частности, Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) — крупнейший в мире по капитализации и прибыли.

На вопрос журнала McKinsey о том, какой урок для корпоративного управления извлек банк из финансового кризиса, глава ICBC сказал: «Не существует единой модели эффективного корпоративного управления. То, что работает в одних странах, может не давать эффекта в других». В США и Европе акционерные инвестиции высоко фрагментированы, поэтому управление компанией должно делегироваться СД или небольшому числу ключевых управляющих директоров. Кроме того, используется широкий набор разнообразных стимулирующих механизмов для мотивации руководства, чтобы оно повышало стоимость компании. В противовес этому многие азиатские фирмы контролируются семьями и оказываются очень эффективными. Однако в этом случае возникает проблема регулирования отношений между крупными и мелкими акционерами. Еще одна характерная черта — значительное участие государства в акционерном капитале. И это присуще не только Китаю: в Австрии, Израиле, Сингапуре и многих других странах доля государственной собственности в компаниях варьируется от 40 до 70%. В этой модели ориентация на систему стимулов скорее даст отрицательный, а не положительный эффект.

Управление современной компанией похоже на марафон: ранний старт не гарантирует успех. Бегуны, которые лидируют после первой тысячи метров, могут вообще не прийти к финишу. В марафоне успех приносит выносливость и сбалансированный темп. Баланс — это секрет эффективного корпоративного управления. Необходим баланс краткосрочных и долгосрочных доходов, а также краткосрочных и долгосрочных рисков. Главный же изъян западной системы корпоративного управления — основной упор на систему стимулов.

В Совете директоров ICBC — 15 членов. Из них только четверо — исполнительные, а остальные — неисполнительные и независимые. Совет директоров — душа компании. Хороший СД должен быть независимым, профессиональным, придерживающимся этических принципов, честным и нацеленным на результат. После того как ICBC стал публичной компанией, Совет директоров разработал трехлетний план, установив специфические цели реструктуризации, регионального развития, инноваций, дифференцированных услуг, международных операций, полномасштабного управления рисками, развития IT — технологий и управления персоналом. За три года все эти цели были достигнуты.

Государственный поход

В России внимание экспертов привлекают два важнейших фактора, воздействующих на корпоративное управление: усиливающееся влияние государства и активизация процессов глобализации бизнеса. Впрочем, как отмечает Йерг Бонгарц из Deutsche Bank Ltd., госсобственность в листинговых компаниях возрастает во всех странах.

Среди мирового экспертного сообщества обычно утверждается, что частная собственность — наиболее эффективна, а частные компании — более прибыльны. Появление государственных владельцев оправдано в случаях сбоя рыночных механизмов. В целом, по мнению экспертов, государство негативно влияет на корпоративное управление, за исключением тех случаев, когда оно выступает источником ликвидности.

Более сдержанную позицию в этом вопросе занимают многие российские эксперты. В частности, Юрий Соловьев, глава инвестиционного бизнеса группы ВТБ, полагает, что приход в экономику государства имеет как отрицательные, так и положительные стороны. К позитивным он относит возможность защищать компании от кредиторов, сохранять произведенные инвестиции в основные средства, выстраивать новые экономические и производственные цепочки, осуществлять инвестиции. В то же время отмечаются и риски: вероятность создания трудноуправляемых холдингов и монополизации ряда отраслей экономики, относительно низкая эффективность управления активами, сокращение возвращения иностранного капитала в экономику России. Впрочем, риски могут быть минимизированы за счет привлечения профессиональных управляющих и оценки, реструктуризации и продажи некоторых активов. Борис Синегубко, генеральный директор ЗАО UBS Securities, считает, что в условиях кризиса снижается защита миноритарных акционеров, и это в целом ухудшает корпоративное управление. Во всех государственных компаниях в последнее время появились независимые директора, способные осуществлять защиту этой группы инвесторов.

Стоит отметить, что в России государство входит в число акционеров крупнейших отечественных компаний как реального, так и финансового сектора. Оно не только контролирует производство значительной части ВВП, но и превратилось в крупнейшего инвестора на фондовом рынке (называется доля более 30%).

Что касается процессов глобализации, то они обладают двояким воздействием на жизнь компаний. С одной стороны, усиливается конкурентное давление зарубежных производителей на рынки сбыта, ужесточается конкуренция за трудовые ресурсы и источники инвестирования. Глобализация выступает ограничителем роста отечественных предприятий. Однако одновременно этот процесс становится катализатором их модернизации и поиска новых ниш на глобальных рынках. Появляются возможности по освоению новых, в том числе зарубежных, рынков, привлечению финансовых ресурсов, переносу производства в другие страны с более низкими издержками, интернационализации деятельности компаний. В этом смысле глобализация выступает стимулом развития бизнеса.

Нынешний кризис существенно повлиял на трансграничные операции и финансирование компаний. Крупные российские корпорации в условиях резкого удорожания

REUTERS

заимствований, высокого уровня накопленной задолженности иностранным банкам и падения стоимости своих активов приостановили экспансию капиталов за рубеж. Более того, многие вынуждены избавляться от иностранных активов, особенно непрофильного характера (в качестве примеров можно привести продажу РУСАЛом 10% в международной строительной корпорации Hochtief, а также 25% в канадской компании Magna).

Иностранные портфельные инвестиции в акции российских компаний также резко сократились. В июне 2009 года индекс РТС все еще колебался на уровне 1000 пунктов после максимума (2487) в 2008 году.

Выход из кризиса затрудняется тем обстоятельством, что антикризисные мероприятия российского государства были направлены на поддержку крупного бизнеса, прежде всего банков, компенсацию их убытков. При этом отсутствовали стимулы и требования к дальнейшему развитию не только крупных, но и малых и средних предприятий. Бенефициарами оказались инвестиционно активные компании, обладающие собственными финансовыми ресурсами. Как справедливо отмечает Андрей Яковлев, проректор Высшей школы экономики, директор Института анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ, внедрение в 1990-е годы англосаксонской модели корпоративного управления стимулировало оценку эффективности компаний через фондовый рынок. Это изменило мотивацию предприятий. Если бы рынок был способен отражать всю полноту информации о компаниях, это не приводило бы к противоречиям в их развитии. Однако на самом деле рынок, особенно в российских условиях, отражает только часть необходимой информации о предприятиях, лишь то, что компании сами хотят раскрыть для общественности. Все это стимулирует менеджмент к достижению краткосрочной капитализации. И здесь возникает опасное противоречие между краткосрочными целями капитализации и долгосрочным инвестиционным развитием.

Положительным итогом кризиса может стать извлечение российским бизнесом уроков — о необходимости повышения внимания к финансовому менеджменту и управлению рисками. Не исключено, что в бизнес придет новое поколение собственников и управленцев.

Еще в конце 1990-х годов китайские государственные банки находились на грани банкротства. Сегодня они показывают рост даже в условиях кризиса. На фото: Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC).