Глобальное потепление - вопросы без ответов

Автор: Огурцов М.Г.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 12 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Характер и возможные источники роста температуры в последние сто лет исследованы с использованием экспериментальных данных и косвенных индикаторов. Работа выполнена в рамках программы обмена между Российской и Финской академиями наук (проект № 16), программы президиума РАН «Солнечная активность и физические процессы в системе Солнце-Земля» и поддержана грантами РФФИ №, 06-02-16268, 07-02-00379, а также программой Санкт-Петербургского научного центра РАН на 2007 г.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103268

IDR: 142103268 | УДК: 577.3

Текст научной статьи Глобальное потепление - вопросы без ответов

За последние 100 лет среднеглобальная температура Земли по данным инструментальных измерений значительно выросла: согласно авторам Парижского доклада [1] положительный тренд составил 0.74 ° C/100 лет [1]. Утверждается следующее: а) глобальное потепление (ГП) вызвано в основном парниковым эффектом [1–2]; б) 20-й век с вероятностью более 90 % самый теплый за последние 500 лет и с вероятностью более 66 % самый теплый за 1300 лет [1]. Оба этих утверждения, фактически ставшие догмой среди сообщества климатологов и основанием для ряда глобальных политических решений, однако, даже при не слишком глубоком, но беспристрастном анализе отнюдь не выглядят бесспорными.

Глобальное потепление и данные инструмен тальных измерений

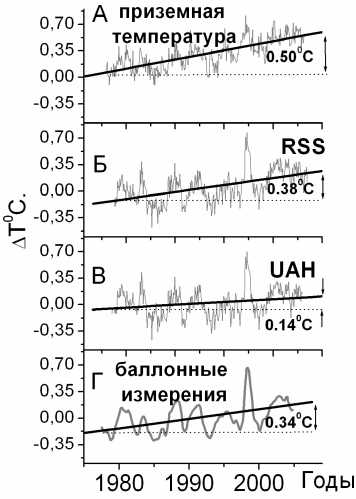

Имеющаяся сеть наземных метеостанций даже сегодня охватывает не более 90 % суши (в начале 20 века – < 50 % суши), т.е. чуть больше четверти земной поверхности. Еще меньшую часть поверхности охватывают измерения температуры атмосферы, производимые с помощью метеорологических зондов. Улучшить наши знания об изменениях глобальной температуры могут спутниковые данные, которые охватывают почти всю поверхность Земли. На рис. 1 представлены две версии данных спутниковых измерений температуры в нижней тропосфере (высоты менее 8 км, максимум чувствительности 2–3 км) совместно с данными термометрических измерений поверхностной температуры и измерений температуры тропосферы (высоты примерно 1–8 км), произведенных с помощью метеозондов.

Как видно из рис. 1, резкий рост температуры, имеющий место в последние десятилетия, однако, у поверхности Земли выражен значительно сильнее, чем в нижней атмосфере. Тогда как при парниковом характере потепления картина должна быть обратной – тропосфера должна нагреваться значительно сильнее, чем поверхность [5–7]. Очевидно, что свидетельств усиления ГП в нижней тропосфере экспериментальные данные не содержат.

Другое необходимое следствие парникового эффекта – более сильный, по сравнению со среднеглобальным, рост температуры на высоких широтах. Однако, как показано в работах [8, 9], бесспорных доказательств усиления глобального потепления в Арктике сегодня не имеется.

Рис . 1. Среднеглобальная температура Земли по данным: A – наземных измерений [3]; Б – спутниковых измерений (нижняя тропосфера, группа RSS [4]); В – спутниковых измерений (нижняя тропосфера, группа UAH [4]); Г – измерений на радиозондах (тропосфера на уровне 300–850 гПа).

Глобальное потепление и палеоданные

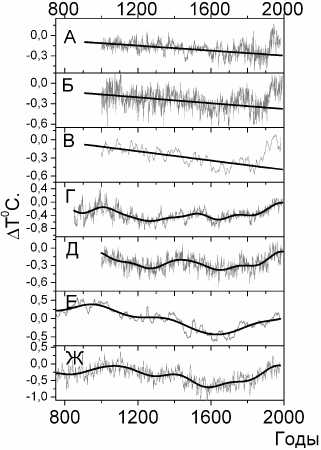

Реконструкции температуры, производимые с помощью различных косвенных данных (ширина древесных колец, содержание стабильных изотопов в природных архивах) охватывают временные интервалы до тысяч лет и более. Как видно из рис. 2, имеющиеся на сегодня палеореконструкции описывают различные версии истории глобальной температуры Северного полушария, не лучшим образом согласующиеся друг с другом.

Неоспоримых свидетельств беспрецедентности подъема температуры в 20-м веке палеоданные не содержат. Таким образом, анализ имеющейся информации о глобальной температуре Земли, включающей как данные инструментальных измерений, так и косвенные палеоиндикаторы температуры, позволяет сделать только следующие выводы:

-

1. Среднеглобальная температура Земли в 20-м веке росла.

-

2. Двадцатый век был теплым в том смысле, что средняя температура Земли в 20-м веке была выше средней температуры за тысячелетие.

Среди наиболее вероятных причин ГП можно назвать следующие: рост активности Солнца, антропо-

М.Г. Огурцов

Рис. 2. Палеореконструкции температуры Северного полушария Земли: A – по данным [10]; Б – по работе [11]; В – по [12]; Г – по [13]; Д – по [14]; Е – по [15]; Ж – по [16].

генная эмиссия парниковых газов , антропогенные изменения поверхности Земли, естественные климатические циклы. Однако, как показано в [8, 9], оценить вклад какого-либо из указанных факторов хотя бы приблизительно пока что трудно.

Работа выполнена в рамках программы обмена между Российской и Финской академиями наук (проект № 16), программы президиума РАН «Солнечная активность и физические процессы в системе Солнце–Земля» и поддержана грантами РФФИ №, 06-02-16268, 07-02-00379, а также программой Санкт-Петербургского научного центра РАН на 2007 г.