Глобальное загрязнение территории Южной Якутии 137Cs и дозы облучения населения

Бесплатный доступ

Оценка радиоактивного загрязнения почвенного покрова Южной Якутии показала, что запас 137Cs в почвах элювиальных ландшафтов варьирует в пределах 714-1665 Бк/м2. Эти значения не отличаются от современного фонового уровня, характерного для Приморского края, Западной Сибири и Кольского полуострова. Обнаруженные в настоящее время уровни загрязнения почв 137Cs по сравнению с данными, полученными в 2003 г., уменьшились в среднем почти в 2 раза из-за его радиоактивного распада, заглубления, выноса с поверхностными водами и растительностью. При этом основное снижение активности радионуклида в почвах происходило за счёт его радиоактивного распада. В почвенном покрове автоморфных таёжных ландшафтов юга Якутии в настоящее время отсутствуют ощутимые дополнительные поступления 137Cs из атмосферы. Удельная активность 137Cs в почвах водоразделов и пойм рек невелика и соответствует фоновому уровню глобальных загрязнений. Вертикальное распределение 137Cs по профилю почв элювиальных ландшафтов реализуется по регрессивно-аккумулятивному и элювиально-иллювиальному типам. В профилях почв гидроморфных ландшафтов 137Cs распределяется без каких-либо чётких закономерностей, что является следствием влияния аллювиальных процессов. Расчёты показали, что при существующем уровне загрязнения местных продуктов питания 137Cs, годовая эффективная доза внутреннего облучения критической группы населения от данного радионуклида в 87 раз меньше годового предела дозы для населения России.

Южная якутия, повышенный естественный радиационный фон, глобальные выпадения, миграция радионуклидов, загрязнение почвы, коренные жители, продукты питания, доза внутреннего облучения, радиобиология, общественное здравоохранение, состояние окружающей среды, радиация

Короткий адрес: https://sciup.org/170204367

IDR: 170204367 | УДК: 504.055:546.36.02.137(571.56) | DOI: 10.21870/0131-3878-2024-33-1-97-108

Текст научной статьи Глобальное загрязнение территории Южной Якутии 137Cs и дозы облучения населения

В настоящее время Южная Якутия является одним из наиболее развитых в промышленном отношении регионов Восточной Сибири. На её территории разрабатываются крупные месторождения угля и золота. Намечены планы освоения месторождений железа, урана и апатита. Вместе с тем, радиоэкологическая ситуация в южной части Якутии остаётся сложной. Установленная в отдельных районах региона неблагоприятная радиоэкологическая обстановка, обусловленная многочисленными выходами гранитоидных пород и метасоматических образований, создающих повышенный естественный радиационный фон, осложнена складированием значительных по объёму радиоактивных пород и руд на дневной поверхности при проведении геологоразведки и добычи радиоактивного минерального сырья [1]. Кроме того, регион подвергался глобальному загрязнению техногенными радионуклидами после испытаний ядерного оружия в атмосфере на испытательных полигонах и в результате аварий на атомных электростанциях Чернобыля и Фукусимы [2, 3]. В апреле 2011 г. после радиационной аварии на АЭС «Фукусима» в районе г. Алдана на посту Гидрометслужбы отмечено увеличение содержаний 137Сs в атмосферном воздухе. В настоящее время имеются только эпизодические данные, характеризующие загрязнение природной среды данного региона 137Сs. В начале 2000-х годов уровни глобальных выпадений 137Сs в почвах водораздельных пространств некоторых южных районов Якутии составляли 1456-2465 Бк/м2 [4]. Имеющиеся радиоэкологические данные по Южной Якутии в основ-

Собакин П.И . – гл. науч. сотр., д.б.н. ИБПК СО РАН.

ном посвящены проблемам миграции естественных радионуклидов в природных и техногенных горно-таёжных ландшафтах, а также источникам загрязнения и фоновой естественной радиоактивности горных пород и почв. Целью настоящей работы является оценка современного уровня глобальных выпадений 137Cs в почвах юга Якутии и расчёт дозы внутреннего облучения критической группы людей за счёт употребления местных продуктов питания, содержащих данный радионуклид.

Материалы и методика

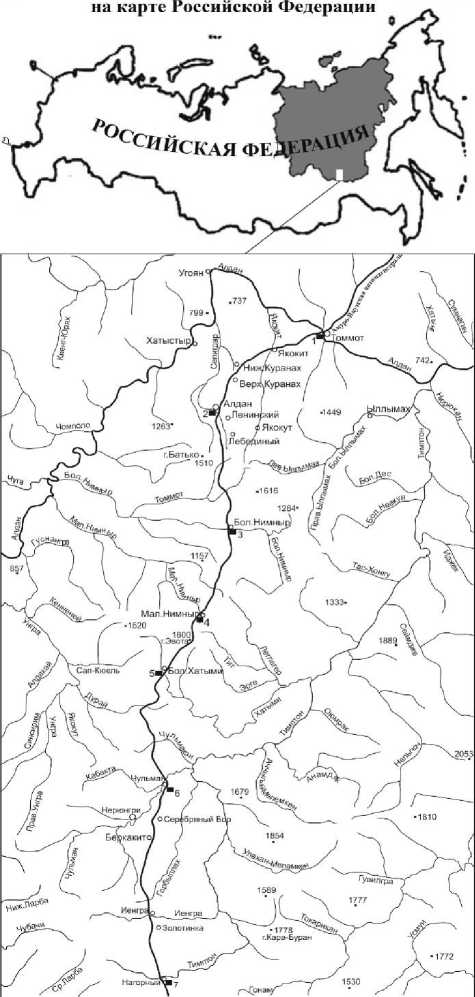

Исследования проведены в 2019 и 2021 гг. на участках, расположенных в районах Приал-данского плато, Алданского нагорья, Чульманской котловины и Станового хребта, вблизи АмуроЯкутской автомагистрали на отрезке дороги между населёнными пунктами г. Томмот и п. Нагорный (рис. 1). Преобладающими формами рельефа территории являются плато и плоскогорья с абсолютными отметками от 300 до 1600 м. Растительность представлена верхне- и среднетаёжными лесами, состоящими из лиственницы Каяндера с примесью сосны обыкновенной, ели сибирской и берёзы шерстистой. В подлеске встречаются разные виды ив, берёза растопыренная, кедровый стланик и др. Климат обследуемой территории резко континентальный с относительно большим количеством атмосферных осадков для Якутии (500-600 мм в год). Среднегодовые температуры порядка -9 °С с амплитудой колебания температуры воздуха в течение года до 80 °С. Зимний период длится около 7 мес. Снежный покров тает в мае-июне. Атмосферные осадки выпадают главным образом с июня по сентябрь. Большая часть атмосферных осадков расходуется на поверхностный сток. Рассматриваемый регион находится в зоне островного и прерывистого распространения многолетнемерзлых пород. Водораздельные пространства территории сложены осадочными (доломиты, песчаники), метаморфическими (кристаллические сланцы, гнейсы) и магматическими породами (гранитоиды), на которых формируются дерново-карбонатные, подзолистые почвы и подбуры (типичные, сухоторфянистые). В поймах рек развиваются аллювиальные почвы. Для почв исследуемого района характерны небольшие мощности профилей, значительная каменистость, промывной водный режим, грубогумусность, оторфован-ность, кислая и щелочная реакция рН водной среды, ненасыщенность и насыщенность основания почвенно-поглощающего комплекса, щебнистый песчано-суглинистый и суглинистый гранулометрический состав.

Почвенные разрезы были заложены на верхней части водораздельных склонов и в поймах рек, из которых производили отбор образцов послойно через 0-1, 1-7, 7-15, 15-35 см до глубины 60 см с учётом площади и границ генетических горизонтов. В районах закладки почвенных разрезов проводили сбор ягод (брусника, голубика), грибов (маслята, подберёзовики), вылов рыб (елец, налим, хариус) из рек Алдан, Селигдар, Большой Нимныр и Иенгра. Образцы мяса диких животных (лось, кабарга, медведь, рябчик, глухарь) брали у местных охотников, а мясо домашнего оленя - у пастухов-оленеводов. Местные продукты питания (мясо диких животных, оленина, рыба, грибы и ягоды) озоляли без сушки после обугливания в муфельной печи при температуре 450 °С. Образцы почв просушивали до воздушно-сухого состояния и растирали. В приготовленных образцах содержание 137Cs определяли с использованием гамма-спектрометра ПрогрессГамма (НПП «Доза», Россия) со сцинтилляционным детектором NaI (TI) при ошибке счёта не более 30% [5].

Республика Саха (Якутия)

масштаб 1:500000

Рис. 1. Карта-схема обследованной территории.

Обследованные пойменные и водораздельные участки рек: 1 – Приалданское плато (р. Алдан); 2-4 – Алданское нагорье (2 – р. Орто-Сала; 3 – р. Большой Нимныр; 4 – р. Малый Нимныр);

5, 6 – Чульманская котловина (5 – р. Большая Хатыми; 6 – р. Чульман); 7 – Становой хребет (р. Тимптон).

Годовую эффективную дозу внутреннего облучения человека оценивали согласно формуле [6]:

E внутр. = 365 • dK • £ Сг V K i , мЗв/год,

где dK – дозовый коэффициент для пищевого поступления 137Сs в организм человека, равный 1,3∙10-5 мЗв/год; Сi – удельная активность радионуклида в i-ом пищевом продукте, Бк/кг; Vi – суточное потребление i-го пищевого продукта кг(л)/сут; Ki – коэффициент снижения радионуклида в i-ом пищевом продукте за счёт его обработки в процессе приготовления пищи, относительная величина. Для грибов этот коэффициент был принят равным 0,5; для всех остальных – 1; 365 – количество дней в году, сут/год.

На основании статистической обработки данных (по значениям моды и средней арифметической и критерия Колмогорова) можно отметить, что вертикальное распределение радионуклида в почвах не соответствует нормальному распределению [7].

Результаты и обсуждение

Показано, что в настоящее время уровни глобальных выпадений 137Cs в почвах автоморфных ландшафтов Южной Якутии изменяются от 714 до 1665 Бк/м2 (табл. 1). На обследованной территории от г. Томмота до п. Нагорный на расстоянии примерно 400 км загрязнение почв 137Cs в целом неравномерное. Минимальное содержание радионуклида отмечено в почвах Приал-данского плато (уч. 1), а более высокие – в районе Алданского нагорья (уч. 2), и в районе Чуль-манской котловины (уч. 5). Если сравнить современные уровни загрязнения почв 137Cs в южных районах Якутии с полученными в 2003 г. в этом регионе данными, то в настоящее время содержание 137Cs в почвах снизилось в среднем в 1,7 раза из-за его радиоактивного распада, заглубления, выноса с поверхностными водами и растительностью. Такое снижение уровней загрязнения почв 137Cs вполне возможно. За 17 лет только за счёт радиоактивного распада радионуклида его активность должна снижаться в 1,5 раза. Приведённые выше факты свидетельствуют о незначительном вкладе аварийных выбросов Фукусимы в загрязнение почв Южной Якутии 137Сs по сравнению с испытаниями ядерного оружия в атмосфере. Отметим, что после аварии на АЭС «Фукусима» содержание в почвах береговой зоны Приморья 137Сs составляло 400-3000 Бк/м2. При этом аварийные выбросы Фукусимы добавили к этому количеству 30-300 Бк/м2, то есть примерно 1-10% [8]. На европейской части России в почвах величины Фуку-симской «добавки» после аварии были существенно ниже и составляли 0,024-0,30 Бк/м2 при общем запасе 137Сs в почвах 1660 Бк/м2 [2]. В настоящее время на обследованных участках Южной Якутии обнаруженные запасы 137Сs в почвах (714-1665 Бк/м2) автоморфных ландшафтов вполне соизмеримы с его запасами в почвах Приморского края (400-3000 Бк/м2), Западной Сибири (440-2200 Бк/м2) и Кольского полуострова (530-2460 Бк/м2) [8-10].

Таблица 1

Плотность загрязнения 137Cs почв Южной Якутии (0-30 см)

|

Район исследования |

№ участка |

Высота над уровнем моря, м |

Почва |

Плотность загрязнения, Бк/м2 |

|

Приалданское плато |

1 |

337 |

Дерново-карбонатная |

714 |

|

2 |

676 |

Подбур типичный |

1665 |

|

|

Алданское нагорье |

3 |

870 |

Подбур сухоторфянистый |

779 |

|

4 |

1227 |

Подзолистая |

936 |

|

|

Чульманская котловина |

5 |

938 |

Подзолистая |

1364 |

|

6 |

843 |

Дерново-карбонатная |

1094 |

|

|

Становой хребет |

7 |

936 |

Подбур сухоторфянистый |

1172 |

Зафиксированные уровни удельных активностей 137Cs в почвенных профилях варьируют в широком диапазоне от 0,5 до 147,1 Бк/кг (табл. 2). При этом максимальные значения активностей радионуклида наблюдаются на разных глубинах почв. В дерново-карбонатной почве, раз- вивающейся в районе Приалданского плато, максимум активности 137Cs (64,2 Бк/кг) был обнаружен на глубине 6-8 см, а в этом же типе почвы, формирующемся в районе Чульманской котловины, в поверхностном 0-1 см слое лесной подстилки (147,1 Бк/кг). В целом на вертикальное распределение 137Cs в почвах водораздельных пространств Южной Якутии, кроме времени поступления радионуклида из атмосферы, видимо, влияют особенности генетического строения почв и почвообразовательные процессы. Поэтому не случайно в подбуре сухоторфянистом, приуроченном к району Станового хребта, максимум активности 137Cs был зафиксирован в отор-фованном гумусовом горизонте почвы на глубине 10-15 см. Как известно, интенсивные радиоактивные загрязнения земной поверхности происходили в период ядерных испытаний в атмосфере в 50-60-х годах прошедшего столетия, т.е. больше полвека назад [3]. За это время в подбуре сухоторфянистом в условиях отсутствия лесных пожаров непрерывно происходили почвообразовательные процессы. Так, по мере отмирания и разложения надземной массы, состоящей преимущественно из мхов, в верхнюю часть почвы постоянно поступали значительные количества органических веществ с относительно невысокой удельной активностью 137Cs, и по мере нарастания мощности оторфованного гумусового горизонта, первоначально загрязнённый радионуклидом слой со временем оказался в погребённом состоянии. В сложившейся ландшафтно-климатической обстановке на вертикальную миграцию 137Cs по профилю почв существенно влияет гранулометрический состав. В подбуре типичном, имеющем лёгкий супесчано-легкосуглинистый состав, 137Cs мигрирует на глубину до 30 см, а в тяжёлой суглинистой дерново-карбонатной почве всего до 13 см. Из данных табл. 2 можно заметить, что в большинстве изученных типов почв максимумы удельных активностей и запасов 137Cs по глубине почв не совпадают из-за разной мощности изученных слоёв и соответственно неравенства их объёмного веса. Вместе с тем, вертикальные распределения удельных активностей и плотностей загрязнения 137Cs по профилю изученных почв можно отнести к двум типам распределения: регрессивно-аккумулятивному и элювиально-иллювиальному.

Таблица 2 Вертикальное распределение 137Cs в почвах элювиальных ландшафтов

|

Почва |

Горизонт; глубина, см |

Удельная активность, Бк/кг |

Плотность загрязнения, Бк/м2 |

% от суммарной плотности загрязнения |

|

Приалданское плато |

||||

|

Дерново-карбонатная |

О; 0-2 |

н.о.* |

н.о. |

н.о. |

|

А0А; 2-4 |

10,0 |

22 |

3,1 |

|

|

А; 4-6 |

34,6 |

138 |

19,3 |

|

|

АВ; 6-8 |

64,2 |

372 |

52,1 |

|

|

В; 8-13 |

3,8 |

182 |

25,5 |

|

|

ВС; 13-20 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

|

|

Алданское нагорье |

||||

|

Подбур типичный |

О; 0-2 |

16,4 |

34 |

2,1 |

|

О; 2-3 |

60,4 |

109 |

6,6 |

|

|

А0А1; 3-4 |

59,2 |

272 |

16,3 |

|

|

А1А2; 4-7 |

21,4 |

449 |

27,0 |

|

|

АВ; 7-12 |

6,7 |

325 |

19,5 |

|

|

В; 12-17 |

3,3 |

172 |

10,3 |

|

|

ВС; 17-22 |

1,0 |

52 |

3,1 |

|

|

С; 22-30 |

2,9 |

252 |

15,1 |

|

Продолжение таблицы 2

|

Почва |

Горизонт; глубина, см |

Удельная активность, Бк/кг |

Плотность загрязнения, Бк/м2 |

% от суммарной плотности загрязнения |

|

Алданское нагорье |

||||

|

Подбур |

Надземная масса |

12,9 |

12 |

1,3 |

|

сухоторфянистый |

А0Ат; 0-3 |

53,2 |

53 |

5,7 |

|

Ат; 3-6 |

122,4 |

294 |

31,4 |

|

|

Ат; 6-11 |

34,5 |

435 |

46,4 |

|

|

В; 11-17 |

1,0 |

87 |

9,3 |

|

|

ВС; 17-21 |

0,5 |

55 |

5,9 |

|

|

Чульманская котловина |

||||

|

Подзолистая |

Надземная масса |

17,2 |

26 |

1,9 |

|

О; 0-2 |

78,3 |

78 |

5,7 |

|

|

А0А1; 2-5 |

107,3 |

290 |

21,3 |

|

|

А1А2; 5-7 |

30,3 |

339 |

24,9 |

|

|

А2; 7-16 |

3,3 |

479 |

35,1 |

|

|

В; 16-21 |

1,0 |

152 |

11,1 |

|

|

Дерново-карбонатная |

Надземная масса |

37,3 |

48 |

4,4 |

|

О; 0-1 |

147,1 |

132 |

12,1 |

|

|

А; 1-5 |

115,2 |

601 |

54,9 |

|

|

В; 5-8 |

7,4 |

218 |

19,9 |

|

|

В; 8-13 |

2,7 |

95 |

8,7 |

|

|

В; 13-17 |

н.о. |

н.о. |

н.о. |

|

|

Становой хребет |

||||

|

Подбур |

Надземная масса |

4,0 |

15 |

1,3 |

|

сухоторфянистый |

А0Ат; 0-5 |

25,3 |

111 |

9,5 |

|

Ат; 5-10 |

78,2 |

336 |

28,7 |

|

|

Ат; 10-15 |

112,6 |

484 |

41,3 |

|

|

Ат; 15-20 |

40,7 |

175 |

14,9 |

|

|

ВС; 20-25 |

2,7 |

51 |

4,3 |

|

* Здесь и далее: н.о. – не обнаружено.

Плотность загрязнения аллювиальных почв 137Cs варьирует от 335 до 4512 Бк/м2 (табл. 3). Такой широкий диапазон изменения запасов 137Cs в почвах тесно связан с аллювиальными процессами, происходящими в поймах рек. Известно, что пойменные участки рек периодически испытывают затопления во время летне-осенних и весенних паводков. При этом на поверхности почв происходит аккумуляция переносимых рекой наносов, содержащих разное количество 137Cs. В районе исследования выделяют низкие и высокие поймы с уровнями от 0,5-1 м и до 2-4 м соответственно [11]. Низкие поймы рек очень часто уходят под воду во время половодья, что способствует промыванию пойменных почв слабо обогащёнными 137Cs речными водами. Поэтому обнаруженный относительно невысокий по величине запас 137Cs в аллювиальной почве низкой поймы р. Орто-Сала (335 Бк/м2) был неслучайным. Наибольшие запасы 137Cs в аллювиальных почвах были обнаружены на высоких поймах рек Большой Нимныр (4512 Бк/м2), Большой Хатыми (3556 Бк/м2) и Алдан (3004 Бк/м2). Влияние аллювиальных процессов на вертикальное распределение 137Cs по профилю почв очевидно. Максимальные значения удельных активностей 137Cs в аллювиальных почвах обнаруживаются в верхней, средней и нижней части почв. При этом, в профиле почв 137Cs обнаруживается на глубине до 60 см. В целом на обследованной территории Южной Якутии в вертикальном распределении удельной активности и запаса 137Cs по профилю аллювиальных почв не обнаруживаются какие-либо чёткие закономерности.

Вертикальное распределение 137Cs в аллювиальных почвах

Таблица 3

|

Река |

Высота поймы, м |

Горизонт; глубина, см |

Удельная активность, Бк/кг |

Плотность загрязнения, Бк/м2 |

% от суммарной плотности загрязнения |

|

|

Приалданское плато |

||||||

|

Алдан |

2,1 |

А А В В В В ВС |

v; 0-5 ; 5-10 10-15 15-20 20-30 30-45 ; 45-60 |

4,8 6,6 10,1 10,0 12,6 3,5 0,8 |

155 226 456 451 1134 474 108 ∑3004 |

5,2 7,5 15,2 15,0 37,7 15,8 3,6 ∑100 |

|

Алданское нагорье |

||||||

|

Орто-Сала |

0,5 |

А; 0-5 В; 5-10 В; 10-15 ВС; 15-25 |

2,8 1,5 1,0 1,4 |

96 68 45 126 ∑335 |

28,7 20,3 13,4 37,6 ∑100 |

|

|

Большой Нимныр |

1,4 |

Аv; 0-5 А; 5-10 АВ; 10-15 В; 15-20 В; 20-25 ВС; 25-35 С; 35-45 |

12,8 11,1 21,2 25,9 1,2 1,8 1,0 |

327 452 983 1875 262 394 219 ∑4512 |

7,2 10,0 21,8 41,6 5,8 8,7 4,9 ∑100 |

|

|

Малый Нимныр |

0,8 |

А В В В ВС С |

; 0-5 ; 5-10 10-15 15-20 20-25 ; 25-33 ; 33-43 |

н.о. 1,0 5,3 1,0 2,1 0,5 1,3 |

н.о. 84 350 64 163 39 126 ∑826 |

н.о. 10,2 42,4 7,7 19,7 4,7 15,3 ∑100 |

|

Чульманская котловина |

||||||

|

Большая Хатыми |

1,2 |

Аv; 0-5 АВ; 5-10 АВ; 10-15 В; 15-20 В; 20-25 ВС; 25-35 |

5,4 8,5 22,3 10,5 39,9 1,0 |

237 306 1366 341 1244 62 ∑3556 |

6,7 8,6 38,4 9,6 35,0 1,7 ∑100 |

|

|

Чульман |

2,5 |

А; 0-5 АВ; 5-10 В; 10-15 В; 15-20 АВ; 20-25 В; 25-30 |

3,2 н.о. 1,0 4,4 1,3 н.о. |

162 н.о. 38 167 50 н.о. ∑417 |

38,9 н.о. 9,1 40,0 12,0 н.о. ∑100 |

|

Южная Якутия характеризуется горной территорией, неблагоприятными природно-климатическими условиями для проживания людей и развития сельского хозяйства. Земель, пригодных для земледелия и занятия животноводством (сенокосных и пастбищных угодий для скотоводства), слишком мало в узких горных долинах. В связи со слабой развитостью сельскохозяйственного производства население, проживающее в городах Алдан, Нерюнгри, Томмот, а также в рабочих посёлках Чульман, Нижний Куранах, Ленинский и других, употребляет в пищу в основном привозные продукты питания (молоко, мясо, картофель, овощи, фрукты и др.). Вместе с тем, в некоторых населённых пунктах, таких как сёла Хатыстыр, Угоян и Иенгра сохранились традиционные виды ведения сельского хозяйства для коренного населения (эвенки) – оленеводство и охотничий промысел. Поэтому в рационе питания жителей данных сёл постоянно присутствуют здешние мясные и рыбные продукты, грибные и ягодные заготовки, картофель из частных огородов, содержащие важнейший дозообразующий искусственный радионуклид – 137Cs, выпавший на территории Южной Якутии из атмосферы в составе глобальных радиоактивных выпадений. При расчёте внутренней дозы облучения для этой группы людей от данного радионуклида мы исходили из суточного потребления соответствующих продуктов питания (мясо, рыба, грибы и ягоды), согласно нормам прожиточного минимума на душу населения в Республике Саха (Якутия) [12].

В изученных продуктах питания, таких как мясо диких (кабарга, лось, медведь, заяц, рябчик, глухарь) и домашних (олень) животных, рыба (елец, налим, хариус), картофель, ягоды (голубика, брусника) и грибы (маслята, подберёзовики), содержание 137Сs составляет 1,2-13,3 Бк/кг сырой массы (табл. 4), что значительно ниже, чем установленные санитарно-гигиенические нормы для соответствующих продуктов питания (40-320 Бк/кг) [13]. Расчёты по вышеприведённой формуле показали, что текущая годовая внутренняя доза облучения коренных жителей за счёт потребления продуктов питания местного происхождения, содержащих 137Сs, составляет 11,4 мкЗв в год. Основную внутреннюю дозу облучения создаёт оленина – 73,7% от общей дозы (табл. 4). Вклад остальных продуктов питания (мясо диких животных, рыба, картофель, ягоды и грибы) составляет 26,3% от суммарной внутренней дозы облучения. Полученные значения внутренней дозы облучения жителей сёл в 87 раз меньше годового предела дозы для населения России (1 мЗв/год) [14]. При расчёте дозы вкладом внешнего облучения людей от гамма-излучения 137Сs из-за обнаруженных относительно невысоких уровней плотности загрязнения и значительной заглублённости радионуклида в почвах можно было пренебречь.

Таблица 4

Годовая внутренняя доза облучения коренных жителей Южной Якутии от 137Сs

|

Продукт |

Потребление, кг/день |

Содержание, Бк/кг |

ККО* |

Доза, мкЗв/год |

Вклад в дозу, % |

|

Мясо диких животных (лось, |

0,011 |

4,3 |

1 |

0,2 |

1,8 |

|

кабарга, медведь и др.) |

|||||

|

Оленина |

0,134 |

13,3 |

1 |

8,4 |

73,7 |

|

Рыба (елец, налим, хариус, ленок) |

0,032 |

3,0 |

1 |

0,5 |

4,4 |

|

Картофель |

0,309 |

1,2 |

1 |

1,8 |

15,8 |

|

Ягоды (брусника, голубика) |

0,032 |

1,2 |

1 |

0,2 |

1,7 |

|

Грибы (маслята, подберёзовики) |

0,014 |

8,0 |

0,5 |

0,3 |

2,6 |

|

Сумма |

0,532 |

- |

11,4 |

100 |

* ККО – коэффициент кулинарной обработки.

Заключение

Плотность загрязнения почв водораздельных участков обследованной территории Южной Якутии 137Cs составляет 714-1665 Бк/м2, что близко к таковой в почвах Приморского края, Западной Сибири и Кольского полуострова. Анализ полученного фактического материала показывает, что в настоящее время аварийные выбросы Фукусимы не существенно добавили загрязнения

137Cs почв изученной территории. Количество 137Cs и имеющиеся запасы данного радионуклида в почвах целиком обусловлены глобальными выпадениями, поступившими из атмосферы в разные годы после активного проведения экспериментальных ядерных взрывов в 50-60-х годах на испытательных полигонах. На водораздельных пространствах в профиле почв вертикальное распределение удельной активности и запаса 137Cs имеют регрессивно-аккумулятивный и элювиально-иллювиальный характер. В то же время, в поймах рек в распределении 137Cs по профилю аллювиальных почв не обнаруживаются какие-либо чёткие закономерности. В целом в сложившейся ландшафтно-климатической обстановке в изученных типах почв на вертикальное распределение 137Cs существенно влияют время выпадения радионуклида из атмосферы, типы почв, почвообразовательные и аллювиальные процессы. В настоящее время годовая эффективная доза внутреннего облучения коренных жителей Южной Якутии за счёт употребления местных продуктов питания, содержащих 137Cs, существенно меньше годового предела дозы для населения России.

Работа выполнена за счёт средств Государственной программы «Обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования и развития лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» и в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проекту № 0297-20210027, ЕГИСУ НИОКТР № АААА-А21-121012190033-5.

Список литературы Глобальное загрязнение территории Южной Якутии 137Cs и дозы облучения населения

- Собакин П.И., Ушницкий В.Е., Герасимов Я.Р. Оценка радиоэкологической обстановки Эльконского урановорудного района (Алданский щит) методами полевой радиометрии //Геология рудных место-рождений. 2022. Т. 64, № 2. С. 191-204.

- Булгаков В.Г., Вакуловский В.М., Ким В.М., Полянская О.Н., Уваров А.Д., Яхрюшин В.Н. Техноген-ные радионуклиды в приземном слое атмосферы вследствие аварии на АЭС «Фукусима» //Радиационная гигиена. 2011. Т. 4, № 4. С. 26-31.

- Ядерные взрывы в СССР. Северный испытательный полигон: справ. инф. /под ред. акад. В.Н. Михайлова. 2-е изд. перераб. и доп. СПб: НПО Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, 1999. 163 с.

- Собакин П.И. Миграция 137Сs в мерзлотных почвах Якутии //Радиационная биология. Радиоэкология. 2010. Т. 50, № 5. С. 590-598.

- Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Центр метрологии, 2003. 16 с.

- Рамзаев В.П., Травникова И.Г., Басалаева Л.Н., Брук Г.Я., Голиков В.Ю. О влиянии подземных ядерных взрывов «Кратон-3» и «Кристалл» на радиационно-гигиеническую обстановку в близлежайших населённых пунктах //Радиационная гигиена. 2008. Т. 1, № 2. С. 14-19.

- Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 328 с.

- Молчанова И.В., Михайловская Л.Н., Позолотина В.Н., Журавлев Ю.Н., Тимофеева Я.О., Бурдуковский М.Л. Техногенное загрязнение почвенно-растительного покрова юга Приморского края //Экология. 2013. № 5. С. 334-338.

- Попова М.Б., Манахов Д.В., Кизеев А.Н., Ушамова С.Ф., Липатов Д.Н., Чирков А.Ю., Орлов П.С., Мамихин С.В. Содержание и распределение 137Сs в подзолах в районе расположения Кольской атомной станции //Почвоведение. 2020. № 7. С. 891-900.

- Семенков И.Н., Усачева А.А., Мирошников А.Ю. Распределение цезия-137 глобальных выпадений в таёжных и тундровых катенах бассейна р. Обь //Геология рудных месторождений. 2015. Т. 57, № 2. С. 154-173.

- Радьков А.В., Молчанов А.В., Артемьев Д.С., Беленко Е.В., Голобурдина М.Н., Ибрагимова Э.К., Иванов Д.Н., Козлов Д.С., Кукушкин К.А., Минина Е.А., Петров В.В., Смирнов Е.А., Смирнова Е.В., Соловьев О.Л., Терехов А.В., Тимашков А.Н., Ушакова Д.Д., Хорохорина Е.И., Шатов В.В., Шатова Н.В. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Алдано-Забайкальская. Лист O-51 – Алдан. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2015. 365 с.

- Дарбасов В.Р., Никифоров А.Г. Продовольственное обеспечение Якутии: теория, опыт, проблемы. Новосибирск: Наука, 2007. 212 с.

- Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2.1078-01. М.: ФГУН «ИнтерСЭН», 2002. 168 с.

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные правила и нормативы. СанПиН 2.6.1.2523-09. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 100 с.