Глобальные цепочки добавленной стоимости как новый элемент международной торговли

Автор: Лубская Елена Владимировна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 2 (104), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ развития концепций глобальных цепочек добавленной стоимости, которые выступают основным элементом мировой торговли в настоящее время. Рассматриваются теоретические основы, а также практическая и методологическая составляющие данной концепции. Акцентируется внимание на актуальности и важности рассматриваемого вопроса. Указаны перспективные направления развития теории глобальных цепочек добавленной стоимости.

Глобализация, глобальная цепочка добавленной стоимости, мировая торговля

Короткий адрес: https://sciup.org/14875827

IDR: 14875827

Текст научной статьи Глобальные цепочки добавленной стоимости как новый элемент международной торговли

Термин «цепочка добавленной стоимости» (ЦДС) появился в научной литературе сравнительно недавно, но довольно скоро концепция цепочек добавленной стоимости получила широкое распространение в научной и практической литературе и стала применяться для выявления конкурентных преимуществ компании и оценки эффективности их деятельности на мировом рынке.

Впервые термин «цепочка добавленной стоимости» был предложен в 1960-1970 годы. Этот вопрос подробно рассмотрен М. Портером в его работе «Конкурентное преимущество» [2]. Под такой цепочкой М. Портер понимал «совокупность различных видов деятельности компании, направленных на разработку, производство, маркетинг, доставку и обслуживание своих продуктов» [2, с. 73]. Единицей исследования здесь выступает отдельная компания в отрасли. Данная концепция была направлена на анализ внутреннего строения фирмы, она раскрывала и разделяла структуру фирмы и производственного процесса на взаимозависимые стадии и механизмы для последующего выявления конкурентных преимуществ фирмы. ЦДС в концепции М. Портера состоит из основных (производство, логистика, маркетинг, продажи и обслуживание) и вспомогательных видов деятельности (инфраструктура, управление персоналом, ИТ, материально-техническое обеспечение).

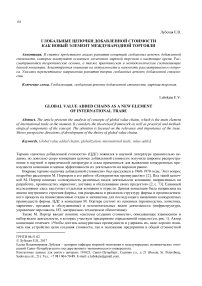

Также М. Портер вводит понятие «системы создания стоимости», описывающее взаимосвязи и набор видов деятельности, в которых участвует предприятие определенной отрасли (см. рис. 1). Автор концепции отмечает: «Чтобы достичь конкурентных преимуществ и удержать их, надо хорошо понимать как устройство цепи создания стоимости, так и положение предприятия в общей стоимостной

ГРНТИ 06.51.02

Елена Владимировна Лубская – аспирант кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

системе». Предприятие может с о здать кон к урентное п р еимущест в о за счет о п тимизаци и этих связей, находящихся за пределами свое г о бизнеса.

Р и с. 1. Систе м а создания стоимости [2, с. 69]

Стои т отметить, что ЦДС, выступая в к ачестве системы созд а ния стоим о сти, рассм а тривает деятельност ь компании на несколь к их уровня х . На микро у ровне или н а уровне п редприяти я ЦДС описывает совокупность видов деяте л ьность, их взаимосвязи и механи з мы, проис х одящие в р амках одной компани и , а на стратегическом или макро у ровне ана л из ЦДС от р асли или в сего производственного процесса продукта является од н им из сред с тв определения место п оложения предприят и я на рынке и стратегического планирования.

Подобную концепцию можно встретит ь у француз с ких учены х Дж. Вом а ка и Д. Дж о нса. В своих работах к онца 1970-х – начала 1980-х гг.о н и разраба т ывали кон ц епцию «fil i ère» [8], ч т о в переводе означает « цепочка». Главным о т личием от т еории Портера является то, что р а ссмотрение filière начиналось с сырья, в то время как и с следовани е ЦДС – с п р оизводств а продукта.

С нач а ла 1990-х гг. теория Ц ДС получ и ла развитие в работа х других и н остранных ученых. Как теоретические, так и эмпирические иссле д ования проводились г л авным об р азом сотр у дниками Института исследований развития ( Великобри т ания). Гэри Джерефф и , профессо р социолог и и и директор Центра п о проблемам глобализ а ции, управ л ения и ко н курентосп о собности п р и Универ с итете Дьюка, в 1994 г. в вел в научный оборо т термин «г л обальная цепочка производства т оваров», п о дчеркнув его масштабность и участие в прои з водственн о м процессе нескольки х стран. Гл о бальные ц е почки добавленной с т оимости (ГЦДС), по о пределени ю Г. Джере ф фи, предс т авляют со б ой набор внутриоргани-зационных сетей, направленны х на произв о дство определенного т овара и св я зывающих между собой в мирово й экономике домохозя й ства, пред п риятия и государства [ 5 ].

М.В. М ейер, профессор мен е джмента Б и знес-школы Уортон в Универси т ете Пенсил ь вания, видоизменил концепцию «цепочки с т оимости» д ля последующего исп о льзования е е при оце н ке эффективности би з неса на основе процес с но-ориент и рованного а нализа рентабельност и (ABPA – A ctivity Based Performance Analyses). М.В. Мейер развив а ет идеи Портера, но д обавляет к цепочке Портера еще и затраты. Ц епочка эффективнос т и начинае т ся с бизнес-процессов и заканчи в ается затр а тами, добавленной стоимостью для потреби т еля, выру ч кой за выч е том затрат и оценкой к омпании н а финансовых рынках [1]. Так же, как и Джереффи, Ме й ер применяет свою концепцию д л я анализа деятельности международных и транснациональных кор п ораций (М Н К и ТНК, с оответстве н но).

В настоящее время существуют два ос н овные направления и сследован ия концепц и и ГЦДС: интернацио н альное и индустриа л ьное. Пер в ый подход представлен исслед о вателями и з США и в первую о ч ередь Г. Джереффи, а также нек о торыми ев р опейскими учеными, т акими как Рафаэль Кап-лински, профессор Департамента по вопро с ам полити к и и практи к и Открыто г о универс и тета (Эссекс, Великобритания), и Питер Гиббон, научны й сотрудник Датского и нститута м еждународных исследований. И н дустриальный подхо д представл е н исследо в ателями и з Институт а исследований развития Университета Сассекса (Джон Х амфри и Х у берт Шми т ц).

Интернационалисты проводят анализ в основном на макроуровне, в то время как представители индустриального направления рассматривают вопросы ГЦДС на микроуровне, анализируя более ло- кальный опыт конкретных отраслей, кластеров и компаний. Тем не менее, это разделение весьма условную, поскольку представленные подходы дополняют друг друга, что подтверждается рядом совместных работ. Российское направление исследования ГЦДС представляет Центр по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития Высшей школы экономики, работы исследователей которого больше соответствуют индустриальному подходу.

Несмотря на то, что в той или иной степени цепи поставок и разделение производства на определенные стадии существовали с момента появления промышленного производства, актуальность концепции ГЦДС и активизация исследований в данной области начались в конце XX в. Американский ученый Р. Болдуин видит причины этого явления в усилении второй волны глобализации, которая характеризуется технологическим прогрессом и снижением затрат на транспортировку [7].

ГЦДС достигли значительного развития, когда к процессу присоединились страны Азии, обладающие дешевой рабочей силой и неиспользованными ресурсами производства, что позволило МНК вынести большую часть своего производства в эти страны. С этого момента ЦДС, существуя преимущественно между секторами машиностроения развитых стран, стали называться глобальными. Т. Фридман назвал глобальные цепи поставок, которые являются основой ГЦДС, одной из 10 сил, «выравнивающих» мир, вместе с прогрессом в цифровой, мобильной, персональной и виртуальной коммуникациях, оффшорингом, аутсорсингом и др. [7].

Позднее, по мере углубления исследований и усложнений отношений контрагентов, появилось необходимость в расширении понятия ГЦДС. Так, Н. Коу предложил термин «глобальные производственные сети», которые, по сути, представляли собой ГЦДС, однако, имели нелинейное строение, а также помимо компаний в них входят и другие участники – государства, международные организации и др. [4]. Однако впоследствии в научной литературе эти термины стали употреблять как синонимы. В целом концепция глобальных цепочек добавленной стоимости выявляет роль и функции участников ГЦДС во взаимоотношениях между собой и со внешней средой (поставщиками и потребителями) в процессе преобразования потока входящих ресурсов и создания конечного продукта для потребителя.

Анализ цепочки добавленной стоимости показывает, как деятельность предприятия добавляет стоимость к конечной цене продукта, то есть она раскрывает, из каких элементов формируется стоимость продукта для конечного потребителя. В настоящее время существуют различные классификации цепочек создания стоимости, но наибольший интерес при анализе деятельности предприятия и глобальных ЦДС в целом представляет классификация, предложенная Г. Джереффи [6, с. 32].

Этот ученый выделил два вида ЦДС: цепочки, управляемые производителями (producer-driven chains) и цепочки, управляемые потребителями (buyer-driven chains). Цепочки, управляемые потребителями, характерны для трудоемких отраслей промышленности, таких как мебельное производство, производство одежды, обуви и игрушек. Второй вид включает в себя цепочки, в которых ключевую роль играют производители, обладающие необходимыми технологиями для производства. В более поздних работах Г. Джереффи отмечает, что для цепочек, управляемых производителями, более характерны прямые иностранные инвестиции, чем в случае цепочек, управляемых потребителями.

Широкое распространение ГЦДС в мировой торговле требует не только теоретических знаний, но и практических и методологических разработок для анализа существующих процессов. Согласно данным ЮНКТАД, около 80% мировой торговли связано с производственными процессами в глобальных ЦДС, а 60% всей торговли составляет непосредственно торговля промежуточными товарами [9]. Несмотря на это, расчет импорта и экспорта стран в международных базах данных производится по валовым показателям. Такая оценка, по мнению автора, искажает ситуацию и не позволяет провести детальный анализ.

Ярким примером такой ситуация является производство продукции компании Apple. Основные компоненты для данной продукции производятся в Японии, Германии и Южной Корее. Далее комплектующие доставляют в Китай, где и происходит финальная сборка. Г. Линден и Дж. Дедрик [3] подсчитали, что каждый экспортируемый в США продукт компании увеличивает дефицит торгового баланса США с Китаем в среднем на 200 долларов США. Однако это не отражает реальной картины, так как в Китае производится только финальная сборка, затраты на которую составляют около 10 долларов.

Данную проблему призвана решить совместная инициатива ВТО и ОЭСР по созданию единой базы данных «Trade in Value Added» (TiVA) на основе модели «Затраты-Выпуск», позволяющей оцени- вать торговлю промежуточными товарами между странам-членам ОЭСР, а также другими крупнейшими экономиками мира. Стоит отметить, что данная инициатива все еще находится на стадии разработки. Так, сбор, обработка и систематизация данных требует значительных временных ресурсов, что приводит к временному лагу в 5-6 лет при публикации собранных данных. Вторым существенным недостатком является то, что данные по значительному количеству стран не включены в TiVA (особенно это ситуация видна в случае стран бывшего СССР), что затрудняет процесс и сужает возможности для исследований.

Оценка ГЦДС и международных торговых потоков необходима для выбора компанией стратегии участия в ГЦДС, а на государственном уровне – для формирования эффективной политики и создания условий ведения бизнеса. Так, индекс участия России в ГЦДС в 2011 году составил 51,8%, что выше среднего значения как для развивающихся (48,6%), так и для развитых стран (48,0%). Однако большую часть экспорта страны составляет экспорт сырьевых товаров и товаров без глубокой переработки, и, соответственно, большая часть связей, в которые вовлечена страна в процессе создания глобальной добавленной стоимости, носит восходящий характер за счет экспорта товаров без глубокой переработки, не участвуя при этом в основных процессах создания стоимости. Такой характер участия не создает высокую добавленную стоимость, и сырье, которое было экспортировано российскими компаниями, вновь возвращается в страну в виде переработанных товаров, но уже с соответствующей наценкой.

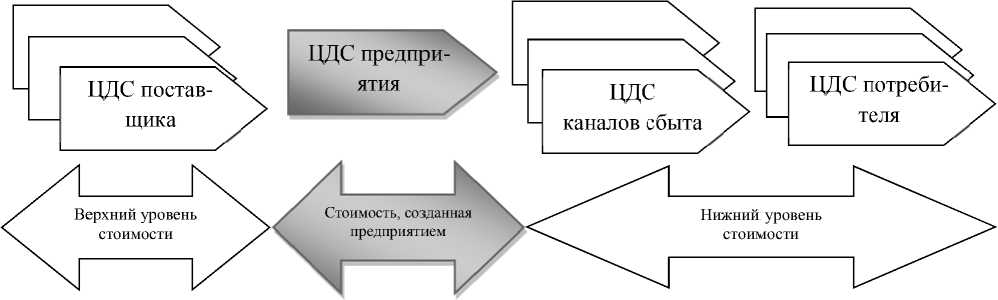

Г. Джереффи разработал два пути вхождения и продвижения по цепочке создания стоимости: продвижение «сверху вниз» и «снизу вверх» [7]. Первый подход описывает деятельность МНК и ТНК в процессе вертикальной интеграции производства, когда происходит освоение нижних, первоначальных этапов производства. Второй путь представляет собой увеличение роли внутри ГЦДС и состоит из нескольких стадий: на первой стадии предприятие выполняет сборку, на второй осуществляет производство «под ключ», на третьей участвует на стадии исследования и проектирования, на последней стадии выступает производителем собственных брендов. Этот процесс наглядно демонстрирует так называемая диаграмма-«улыбка» («smile» curve), характеризующая степени доходности различных этапов производственного процесса. (см. рис. 2).

Процесс добавления стоимости

)К о и и о ч

Рис. 2. Диаграмма-«улыбка», характеризующая степени доходности различных этапов производственного процесса [6, с. 214]

Процесс создания стоимости состоит из трех стадий: предпроизводственная, производственная и постпроизводственная. Участие в первой и третьей стадии приносит компаниям наибольшую прибыль.

Стоит отметить, что данная диаграмма применяется для описания производственных процессов, происходящих в XXI в. В 70-х гг. XX в. диаграмма представляла собой практически прямую линию.

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на то, что вопросы функционирования и развития ГЦДС остаются малоизученными, глобальные цепочки добавленной стоимости описывают реальные процессы, происходящие в мировой торговле, процессы, набирающие оборот в последние десятилетия и позволяющие дать реальную оценку конкурентоспособности стран. Дальнейшее развитие исследований в области ГЦДС, как в теоретической, так и в практической сфере, позволит составить полноценную и углубленную картину мировых торговых потоков, поможет сформировать правильные приоритеты в экономической политике стран, а также более точно оценивать последствия принимаемых инвестиционных решений.

Список литературы Глобальные цепочки добавленной стоимости как новый элемент международной торговли

- Мейер М. Оценка эффективности бизнеса. М.: Вершина, 2004. 272 с.

- Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Паблишер, 2016. 716 с.

- Capturing Value in Global Networks: Apple's iPad and iPhone. . Режим доступа: http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/value_ipad_iphone.pdf (дата обращения 07.12.2016).

- Coe N., Dicken P., Hess M. Global Production Networks: realizing the potential//Journal of Economic Geography. 2008. № 8. P. 271-295.

- Gereffi G. The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains and Global Capitalism. L.: Praeger, 1994.

- Kaplinsky R., MorrisM. Handbook for Value Chain Research. IDS, 2003.

- Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains. . Режим доступа: http://www.oecd.org/publications/interconnected-economies-9789264189560-en.htm (дата обращения 10.09.2016).

- Womack J., Jones D. Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. N.Y.: Simon & Schuster, 1996.

- World Investment Report 2013: Global Value Chains. . Режим доступа: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf (дата обращения 30.04.2016).