Глобальные и локальные факторы коррупции в современной России

Автор: Попов Михаил Юрьевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 2, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу динамики коррупционных процессов в современном российском обществе, в результате которого делается вывод о диалектическом характере влияния на коррупцию не только государственного, общественного и субъективного факторов с российской спецификой, но и глобальных процессов.

Коррупция, гражданское общество, человек и гражданин, глобализм, трансформация, транснациональные корпорации, международная преступность

Короткий адрес: https://sciup.org/14933165

IDR: 14933165

Текст научной статьи Глобальные и локальные факторы коррупции в современной России

Процессы глобализации, которые охватывают почти все сферы жизнедеятельности современного общества, чаще всего привлекают внимание исследователей негативными последствиями. Мы не будем оригинальны в этом контексте, к тому же коррупция, которая является предметом наших многолетних исследований, все чаще и в массовом сознании, и среди ученых, политиков, специалистов различного профиля ассоциируется с одним из глобальных социальных недугов, который пускает свои метастазы во все, даже самые сокровенные, стороны жизни современного общества.

Анализируя причины коррупции и масштабы ее распространения, мы считаем заблуждением попытки поиска природы коррупции, исходя только из тезисов о несовершенстве общества или человека.

Первый, признавая коррупцию как неотъемлемое для современного общества зло, направляет внимание исследователей, политиков, управленцев на его минимизацию в нескольких направлениях:

– совершенствования модели социально-экономического и политического устройства государства с минимумом коррупционных рисков. И, в принципе, такие формы государственного устройства – западные демократии – достаточно успешно функционируют, хотя и их время от времени потрясают коррупционные скандалы, в которых оказываются замешанными элитные фигуры среди политиков, госслужащих, финансистов;

– создания в системе государственного управления структур, способных воспрепятствовать проникновению и распространению коррупции в органах государственной власти и управления. В зависимости от степени угрозы, которая представляет коррупция для национальной безопасности, их полномочия могут быть самыми широкими, что подтверждает опыт Гонконга, где Антикоррупционный комитет обладал правами несанкционированных обысков, проникновения в офисы и жилище, арестов, допросов лиц независимо от их статуса. Эффект от его деятельности оказался настолько высоким, что, по утверждению руководства этой территории, где витиевато переплелись западная и восточная коррупционные традиции, с нею было покончено, а здание, в котором размещался этот комитет, было перепрофилировано в музей борьбы с коррупцией;

– формирования общественной морали, непреемлющей коррупцию в обществе в любой из форм ее проявления. Одним из ее элементов выступает идея о неотвратимости наказания за коррупционные действия. В случае получения информации о ней или даже подозрения о каких-либо коррупционных правонарушениях каждый гражданин был обязан доложить об этом правоохранительным органам. И это правило давно уже стало традицией для демократических обществ и ассоциируется в массовом сознании с гражданским долгом и патриотизмом.

Акцент внимания только на несовершенстве человеческой природы и об индивиде как субъекте коррупции в обществе основывается на тех утверждениях, что:

-

- человеку везде и во все времена присущи такие пороки, как алчность, властолюбие, аддиктивность, порочные зависимости (алкоголизм, наркомания, игромания и др.);

-

- человек является частью социума, правилам поведения в котором он подчиняется через традиции, нормы, несомненно, имеют веские основания для существования. К тому же они, в какой-то степени, отражают одну из объективных причин коррупции. Но рассматривать ее вне других проблем, даже в контексте узкой научной специализации исследователя, будет, по нашему мнению, методологически неверно и не позволит провести ее системный научный анализ, а следовательно, как выявить ее подлинную природу, так и найти средства и выработать механизмы противодействия коррупции.

Принцип системности в подходе к анализу природы коррупции и способах противодействия ей предполагает, в первую очередь, осознание диалектической взаимосвязи, существующей между социальным и человеческим факторами, провоцирующими и стимулирующими коррупцию в обществе. Сложная структура каждого из элементов этой взаимосвязи позволяет в определенной мере объяснить не только природу этого явления, но и его устойчивость.

Постараемся в данной публикации проанализировать диалектический механизм этого явления, который концептуально можно сформулировать следующим тезисом: любая социальноэкономическая система потенциально является источником коррупционных рисков, степень которых возрастает по мере увеличения разрыва между государством и социумом, роста отчуждения человека и гражданина от управления государством. В то же время общество, пораженное вирусом коррупции, стимулирует коррупционирование государства до самых высших уровней управления им.

Таким образом, несовершенство (и/или изъяны) одного элемента этой системы провоцируют дальнейшее коррумпирование другого, приводя к ее высшему уровню: системной коррупции, характерной для тоталитарных и большинства транзитивных обществ.

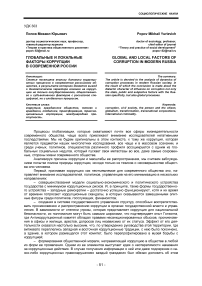

Если же кратко проанализировать элементарную структуру коррупции с позиции диалектического подхода, то ее схематически можно представить следующим образом:

Рис. 1 - Структура коррупции с позиции диалектического подхода

Эта схема, по нашему мнению, достаточно наглядно демонстрирует взаимозависимость и претендует на универсальность, так как применима для любой социально-экономической системы и не только для темы данного исследования. Но в данном случае мы должны понять, что любые деформации в одном из элементов данной схемы провоцируют их ретрансляцию в другие элементы системы. Разорвать данную зависимость можно не только теоретически, но и практически, что и продемонстрировали власти Гонконга. Но столь позитивный результат, вне всякого сомнения, мог быть достигнут при определенных благоприятных обстоятельствах, когда структуры государства, общества и сам человек, и гражданин оказались способными позитивно принять инициативы государства в борьбе с коррупцией. В частности, общеизвестные успехи власти этой территории в борьбе с преступностью, благодаря чему Гонконг признается экспертами одним из наиболее безопасных городов мира.

Только в данном случае опыт Гонконга, приемлемый для малых социальноэкономических систем, несмотря на несомненный успех его руководства в борьбе с этим социальным злом, вряд ли может оказаться столь же эффективным, например, для Китая, в котором власть на протяжении последнего двадцатилетия ведет активную борьбу с коррупцией, достиг- нув определенных успехов. Но, несмотря на жестокие меры, предпринимаемые китайским правительством в борьбе с коррупционерами, ее результаты менее впечатляющи, что в какой-то мере можно объяснить большими размерами этого государства, многочисленностью и полиэт-ничностью его населения, социальной раздробленностью китайского общества, где продолжают доминировать бедные слои населения, часть которого находится в традиционной зависимости от организованной китайской преступности - триад.

Для нашей страны этот опыт, если и может быть востребованным, но только отчасти, например:

-

- во властных инициативах по борьбе с коррупцией, в частности, по созданию эффективно действующих антикоррупционных структур с такими же широкими полномочиями, как у гонконгского Антикоррупционного комитета;

-

- в борьбе с организованной преступностью, благодаря чему произошло не только избавление общества от криминальной психологии, но и была подорвана одна из важных теневых экономических основ общества Гонконга.

Если же коснуться темы коррупции в современной России, то следует отметить, что системный кризис, сопровождавший трансформационные процессы в нашей стране, спровоцировал криминализацию общества и массового сознания, коррупцию по вертикали и горизонтали в политической, экономической и социальной сферах, многочисленные социальные недуги: наркоманию, алкоголизацию, проституцию, венерические и другие болезни социальной окрашенности: туберкулез, сердечные, психические заболевания, общее физическое нездоровье, вызываемое бедностью и пр. И каждая из этих проблем, вне всякого для нас сомнения, диалектически связана с другими. Так, если коснуться темы социального здоровья, сохраняющего актуальность и для современной России, то она имеет и политическую, и социально-экономическую, и духовную природу, так как, во-первых, государство в годы преобразований не смогло эффективно распределить свои ресурсы, в том числе, и на физическое здоровье общества, а во-вторых, коррумпированные и криминализированные чиновники и бизнесмены еще более истощили государственные средства, направляемые на здравоохранение. В-третьих, вульгаризированная интерпретация в массовом сознании представлений о демократии и свободах на фоне социального стресса, который пережила основная масса населения России под влиянием «широкой терапии», как раз и спровоцировала большинство из вышеназванных социальных недугов. В результате во многих звеньях общества оказались задействованными миллионы физически, психически и нравственно нездоровых людей, чей интеллект, психика, физические возможности, мировоззрение не соответствуют уровню требований, предъявляемых государством к профессиональным качествам лиц, принимаемых на государственную службу, к правоохранительной деятельности, в Вооруженные силы и т.д., а именно эта категория лиц наиболее подвержена стрессам, депрессивным состояниям, быстрой физической и психической утомляемости. В совокупности с примитивизированным сознанием они не только оказываются неспособными к постоянному самоконтролю, к взвешенным решениям и действиям, но и потенциально подвержены криминализации и коррумпированию, чем и пользуется организованная преступность, находящаяся в тесной связи с коррумпированным чиновничеством и хозяйственниками. А попав в коррупционные и криминальные схемы, эти люди вносят свой посильный «вклад» в дальнейшее коррумпирование и криминализацию власти, органов государственного, регионального и муниципального управления, провокацию у новых поколений социальных недугов.

Борьба с системной коррупцией в нашей стране, как и в том же Китае или в других государствах, переживающих состояние трансформационного синдрома, имеет еще одну особенность, которая, вне всякого сомнения, должна учитываться российской властью и обществом. Речь идет о внешних угрозах коррумпирования Российского общества.

Она исходит из нескольких источников, среди которых доминируют:

-

- союзы государств, заинтересованных в контроле за внутренней и внешней политикой российского государства с целью обеспечения его функционирования в контексте их глобальных внешнеполитических стратегий;

-

- транснациональные корпорации, не только заинтересованные в российских ресурсах и рынках сбыта, но и стремящиеся подчинить российскую экономику своим интересам;

-

- международная преступность, заинтересованная в использовании теневых секторов и экономики, и политики в своих интересах;

-

- международные организации политических и религиозных экстремистов с их идеями разрушения современного мироустройства и создания на его руинах нового миропорядка.

Вполне естественно, что все они нуждаются в агентах влияния, и чем статусней последние, тем выше гипотетические шансы у ранее названных глобальных сетей, заинтересованных в реализации своих стратегических планов.

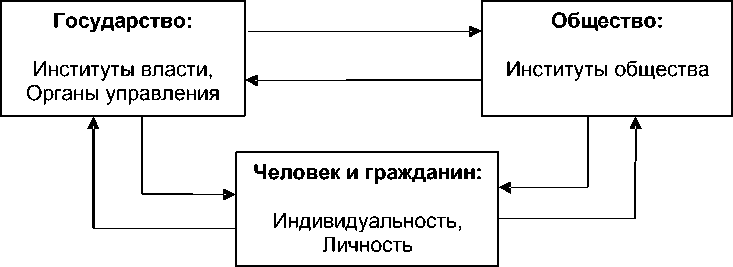

Таким образом, ведя речь о диалектической взаимозависимости, существующей между государством, обществом и человеком, и гражданином в борьбе с коррупцией, мы должны включить в этот триумвират и четвертый – глобальный фактор. Поэтому при анализе перспектив преодоления Россией коррупционной зависимости мы должны проанализировать потенциал каждого из этих факторов.

Государство

Мы позитивно оцениваем стремление Президента России и его ближайшего окружения минимизировать влияние коррупции на деятельность органов государственной власти и управления. На это направлено антикоррупционное законодательство, а также реформирование правоохранительной системы и меры, предпринимаемые Президентом по ограничению участия гос. чиновников в деятельности корпораций и иных крупных коммерческих структур с участием государственного капитала.

К сожалению, эффект от усилий государства в исследуемом нами направлении далек от прогнозируемого, хотя, по нашему мнению, вряд ли от них можно ожидать большего, потому что им противостоят хорошо организованные контрагенты как внутри государства, так и из-за его пределов, что вынуждает Российское государство вести борьбу с коррупцией и с позиции обеспечения его национальной безопасности.

Тем не менее государственная власть в нашей стране, обладающая наибольшими ресурсами для противодействия коррупции по сравнению с другими его элементами, должна создать более благоприятные условия для открытости и подотчетности его институтов и других элементов перед обществом и международным сообществом (в последнем случае, за исключением его деятельности, затрагивающей интересы национальной безопасности).

И, конечно, в нашей стране назрела необходимость создания мощной, независимой, эффективной антикоррупционной структуры, подчиняющейся только Президенту, потому что полномочия по борьбе с нею, которыми наделено множество правоохранительных и контролирующих органов до настоящего времени не дают положительных результатов своими разрозненными действиями в борьбе с этими системными явлениями.

Общество

К нашему сожалению, российское общество, если вести речь о его участии в управлении государством, переживает аморфное состояние. Для большей его части в качестве доминирующего приоритета сохраняется стремление к самосохранению в неблагоприятных экономических условиях, при невнятной социальной политике государства, а также – в модернизации экономики, где продолжается подмена реальной деятельности декларативными заявлениями. Закономерным итогом такой политики является нигилистическое отношение части общества к власти. Подтверждением тому стали обнародованные в феврале 2011 г. в ряде СМИ результаты социологического исследования, проведенного Левада-Центром, в соответствии с которыми 49,6 % респондентов выказали недовольство властью и выразили готовность участвовать в массовых акциях протеста. Другие социологические исследования неоднократно подтверждали готовность опрошенных участвовать в коррупционных отношениях с чиновниками, нарушать законы ради решения своих частных вопросов с наименьшими потерями времени и здоровья.

Вышеизложенное никак не может служить основанием для оптимизма в отношении перспектив сближения государства и общества, хотя эти процессы и проходят в определенной динамике.

В нашей стране есть части социума, представленные в основном интеллигенцией, политической оппозицией, осознающей важность развития институтов гражданского общества в интересах стимулирования в нашей стране демократических процессов, но они малочисленны, а их гражданская активность далеко не всегда позитивно воспринимается как властью, так и социумом.

Кстати, если более подробно коснуться темы развития институтов гражданского общества в современной России, то мы хотим отметить, что в их структуре, помимо вышеуказанных институтов, есть те, которые обслуживают интересы власти, используя имидж институтов гражданского общества в качестве источника материальных благ. Не исключаем мы и существование среди них агентов внешнего влияния, а то и – работающих на зарубежные спецслужбы.

Таким образом, в настоящее время нужно быть большим оптимистом, чтобы верить в высокий потенциал влияния институтов гражданского общества на демократические процессы в России и, в том числе, на противостояние коррупции.

Человек и гражданин

Тема его влияния на социально-политические процессы в нашей стране нами уже обсуждалась в разделе «Общество». Хотелось бы добавить к ранее сказанному, что в настоящее время в отношениях между гражданами и властью, а также и структурами гражданского обще- ства обратная связь сведена к символическому минимуму. И интересно то, что подобная оценка относится не только к рядовым гражданам, но и определенной части элиты, для которой ее частная жизнь, личные интересы преобладают над общественными.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в решении проблемы противостояния коррупции в нашей стране власти рассчитывать особо не на кого, что никак не может способствовать ее открытости для общества, если оно в этом само не очень заинтересовано.

Может ли российская власть рассчитывать в противостоянии коррупции на другие силы, например, на мировое сообщество? В какой-то степени да, если она обеспечит себе защиту от внешних угроз глобализирующегося мира, а использует его позитивный потенциал в объединении усилий с мировыми лидерами в выработке единой стратегии противостояния коррупции как глобальному явлению, в первую очередь, в законодательном, организационном обеспечении противодействия коррупции.

В завершении данной публикации мы хотим дополнить вышеизложенное в рисунке № 1 о диалектической взаимосвязи, существующей между коррупционными процессами в нашей стране и государством, властью и человеком, и гражданином, четвертым блоком – глобализацией.

Рис. 2 – Диалектическая взаимосвязь, существующая между глобальными и локальными факторами коррупции в современной России

Таким образом, только системный подход к анализу природы и механизмов функционирования коррупции в России в условиях модернизации позволит не только выяснить ее глубинные причины, но и позволит разработать комплексную стратегию борьбы с нею в современных условиях.