Глубинная характеристика Неркаюского эклогит-сланцевого комплекса Приполярного Урала по гравиметрическим данным

Автор: Пономарева Т.А., Пыстин А.М., Кушманова Е.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (275), 2017 года.

Бесплатный доступ

На основе качественной интерпретации гравитационного поля получены дополнительные данные, подтверждающие северо-западную («неуральскую») ориентировку и резко дискордантные взаимоотношения ранних структурных ансамблей неркаюского эклогит-сланцевого комплекса с уралидами. Впервые установлены особенности глубинного строения Неркаюского сегмента земной коры и выявлена взаимосвязь плотностных неоднородностей средней и верхней коры. Приведены новые аргументы в пользу представления о неркаюском эклогит-сланцевом комплексе как о тектонически перемещенном фрагменте нижнедокембрийского кристаллического основания, вовлеченного в структуру уралид.

Приполярный урал, неркаюский эклогит-сланцевый комплекс, глубинное строение, петрофизическая характеристика, плотностные неоднородности

Короткий адрес: https://sciup.org/149129234

IDR: 149129234 | УДК: 550.83:552.016 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-11-9-14

Текст научной статьи Глубинная характеристика Неркаюского эклогит-сланцевого комплекса Приполярного Урала по гравиметрическим данным

На Урале основные проявления высокобарических метаморфитов образуют так называемый высокобарический пояс, который прослеживается вдоль Главного Уральского разлома (ГУР) от р. Щурья на севере до р. Урал на юге на расстоянии 2000 км. В пределах этого пояса возрастные датировки, полученные по высокобарическим ме-таморфитам, в основном укладываются в интервал 390— 240 млн лет. Учитывая четкий структурный контроль высокобарического метаморфизма (приуроченность к ГУР) и преобладающие возрастные цифры, многие исследователи ограничивают указанным выше интервалом время формирования высокобарических породных ассоциаций, начиная с процессов кристаллизации высокобарических парагенезисов в глубинных зонах и заканчивая эксгумацией метаморфитов в коллизионный и постколлизионный этапы развития Уральского складчато-орогенного пояса.

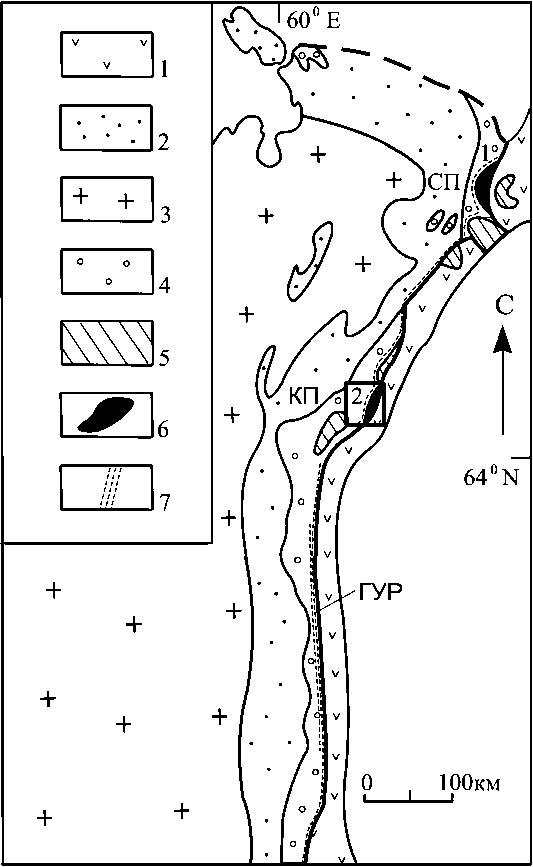

Тем не менее обращает на себя внимание тот факт, что эклогиты — наиболее высокотемпературные разновидности высокобарических метаморфитов — распределены в пределах пояса локально. На севере Урала они встречаются в составе только двух комплексов (рис. 1): марунке- уском на севере Полярного Урала и неркаюском на севере Приполярного Урала, которые, в свою очередь, пространственно ассоциируются с гнейсомигматитовыми и гранулит-метабазитовыми комплексами нижнего докембрия и имеют определенные черты сходства с ними.

Так, эклогитсодержащие комплексы, как и другие нижнедокембрийские комплексы, резко отличаются от вмещающих верхнедокембрийских и палеозойских отложений не только высокой степенью метаморфизма, но и резко дискордантными по отношению к уралидам структурами. Для них характерна линейная складчатость с западно-северо-западным простиранием шарниров.

Геологическая позиция, структурные особенности и аномально высокая степень метаморфизма пород, а также единичные Pb-Pb-датировки цирконов (более 1.6 млрд лет), полученные термоизохронным методом [3,6,7,17], послужили в свое время основанием для отнесения эклогитсо-держащих комплексов севера Урала к основанию нижнепротерозойского разреза [16].

Позднее дорифейские возрастные значения были получены с использованием разных изотопных систем [1, 2]. Однако вопрос о возрасте упомянутых эклогитсодержа-

Рис. 1. Схема размещения высокобарических метаморфических комплексов на севере Урала:

-

1 — осадочный чехол Европейской платформы; 2, 3 — палеозойские формации Урала: 2 — палеоокеанические, 3 — палеоконти-нентальные; 4 — верхнедокембрийские образования, преимущественно претерпевшие зеленосланцевый метаморфизм; 5, 6 — нижнедокембрийские образования: 5 — гнейсомигматитовые и гранулит-метабазитовые, 6 — эклогит-гнейсовые и эклогит-слан-цевые; 7 — проявления глаукофан-сланцевого метаморфизма. Буквенные обозначения: ГУР — Главный Уральский разлом, СП — Соб-ское поперечное поднятие, КП — Кожимское поперечное поднятие. Цифровые обозначения: 1 — марункеуский эклогит-гнейсовый комплекс, 2 — неркаюский эклогит-сланцевый комплекс.

Прямоугольником выделен район исследований

Fig. 1. The layout of high-pressure metamorphic complexes in the north of the Urals:

-

1 — sedimentary cover of the European platform; 2—3 — Paleozoic formations of the Urals: 2 — paleooceanic; 3 — paleocontinental, 4 — Upper Precambrian formations, mainly undergone green-schist metamorphism; 5—6 — Lower Precambrian formations: 5 — gneissmigmatite and granulite-metabasite, 6 — eclogite-gneiss and eclogiteschist; 7 — outcrops of glaucophane-schist metamorphism. Letter designations: GUR — Main Ural fault, SP — Sob transverse uplift, KP —Kozhim transverse uplift. Numerical designations: 1 — Marunkeu eclogite-gneiss complex, 2 — Nerkayu eclogite-schist complex.

Rectangle is the study area щих комплексов до сих пор остается спорным, поскольку среди имеющихся на сегодняшний день возрастных изотопных определений преобладают палеозойские датировки. Тем не менее упомянутые выше геологические данные, с учетом имеющихся древних датировок по эклогитам, в том числе U-Pb-определений, полученных по мета-морфогенным цирконам, являются основанием для интерпретации эклогитсодержащих комплексов севера Урала как фрагментов нижнедокембрийского кристаллического основания, вовлеченного в структуру уралид [14].

Основные черты геологического строения неркаюского комплекса

Неркаюский эклогитсодержащий (эклогит-сланцевый) комплекс слагает одноименный тектонический блок, имеющий в плане серповидную форму, и прослеживается в северо-восточном направлении на 80 км по правобережью р. Хулги от ее крупного притока — р. Хальмеръю — на юге до р. Бол. Тыкотлова на севере. Максимальная ширина блока 15 км. Он граничит на востоке и юго-востоке по Главному Уральскому разлому с габбро и гипербазита-ми Олыся-Мусюрского массива, а на западе по Эрепшор-скому разлому глубокого заложения — со слабометамор-физованными вулканогенно-осадочными отложениями керегшорского комплекса (RF23).

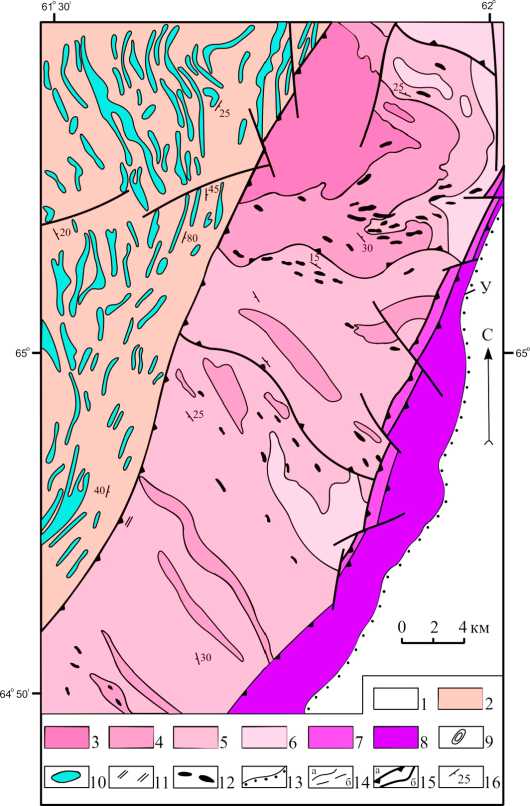

Неркаюский комплекс сложен эклогитами, амфиболитами и гранат-слюдяными кристаллическими сланцами (рис. 2). Породы многократно дислоцированы и преобразованы последовательно проявившимися метаморфическими процессами. Фрагменты наиболее ранних структурных элементов представлены линейными складками преимущественно западно-северо-западной ориентировки, поперечной генеральному простиранию уралид [13].

Оценка возможных геодинамических обстановок образования протолитов метаморфических пород неркаюс- кого комплекса была дана нами ранее [9]. В этой работе было показано, что на дискриминационных диаграммах точки составов эклогитов и амфиболитов попадают в пограничные области полей континентальных базальтов и базальтов океанических островов. При сравнении распределения РЗЭ в метабазитах (эклогитах и амфиболитах) неркаюского комплекса с распределением типовых составов вулканитов основного ряда обнаружилось их сходство с платобазальтами и умеренно-обогащенными толеитами окраинных (задуговых) морей. Анализ спектров распределения редких и редкоземельных элементов показал близость составов исследуемых кристаллических сланцев с граувакками океанических островных дуг.

В целом результаты анализа петрогеохимических данных приводят к выводу, что протолиты метаморфических пород неркаюского комплекса наряду с признаками океанического (морского) происхождения имеют континентальные метки. Это можно проинтерпретировать следующим образом: вулканогенно-осадочные образования — протолиты метаморфических пород — сформировались на окраине континента в обстановке рифтогенеза и последующего развития задугового моря [9].

Геохронологические данные по неркаюскому комплексу пока весьма ограничены. Принципиальным моментом является то, что имеются датировки метаморфоген-ных цирконов, превышающие 1.6 млрд лет. Это с большой степенью вероятности указывает на дорифейский возраст протолитов метаморфических пород, слагающих комплекс. Максимальные изотопные возрастные значения ме-таморфогенных цирконов, которые можно интерпретировать как время проявления наиболее ранних метаморфических событий в породах неркаюского комплекса, получены по гранат-слюдяным кристаллическим сланцам U-Pb (LA-ICP-SF-MS)-методом — 1.99—1.94 млрд лет [10]. Учитывая, что в метабазитах гранат-омфацитовый пара-

Рис. 2. Геологическая карта неркаюского эклогит-сланцевого комплекса (по [8]):

1 — четвертичные отложения; 2 — керегшорский комплекс (R2-3): парасланцы, зеленые ортосланцы, прослои метапесчаников и метагравелитов; 3—7 — неркаюский комплекс (PR 1 ): 3 — лейкократовые кристаллические сланцы, 4 — мезократовые кристаллические сланцы, 5 — мезократовые и лейкократовые кристаллические сланцы с прослоями амфиболитов, 6 — амфиболиты, эклогиты, гранат-глаукофановые сланцы, кристаллические сланцы, 7 — амфиболиты, гранат-глаукофановые сланцы, кварциты; 8 — габбро, пироксениты, перидотиты (O 3 -S 1 ); 9 — габбро, габбро-диабазы (O2-3); 10 — метагаббро, метагаббро-диабазы (R 3 -V); 11 — метадиабазы (O2-3); 12 — апоинтрузивные амфиболиты, эклогиты (PR 1 ); границы: 13 — распространения мезокайнозойских отложений, 14 — стратифицируемых и интрузивных образований (а — установленные, b — предполагаемые); 15 — разрывные нарушения (а — взбросы и надвиги, b — крутопадающие разломы); 16 — элементы залегания кристаллизационной сланцеватости. У — Главный Уральский разлом, Э — Эрепшорский разлом глубокого заложения

Fig. 2. Geological map of the Nerkayu eclogite-schist complex (accordingto [13]):

1 — Quaternary sediments; 2 — Kereghshor Complex (R2-3): paraschists, green ortho-schists, interlayers of meta-sandstones and metagritstones; 3—7 — Nerkayu complex (PR 1 ): 3 — leucocratic crystalline schists, 4 — mesocratic crystalline schists, 5 — mesocratic and leucocratic crystalline schists with interlayers of amphibolites, 6 — amphibolites, eclogites, garnet-glaucophane schists, crystalline schists, 7 — amphibolites, garnet-glaucophane schists, quartzites; 8 — gabbro, pyroxenites, peridotites (O 3 -S 1 ); 9 — gabbro, gabbro-diabase (O2-3); 10 — metagabbro, metagabbro-diabase (R3-V); 11 — meta-diabases (O2-3); 12 — apointrusive amphibolites, eclogites (PR 1 ); boundaries: 13 — distribution of Mesozoic-Cenozoic deposits, 14 — stratified and intrusive formations (a — revealed, b — assumed); 15 — faults (a — normal faults and thrust-faults, b — steeply falling faults); 16 — elements of occurrence of crystallizational schistosity.

У — the Main Ural fault генезис относится к продуктам наиболее ранних метаморфических преобразований пород, приведенный выше возрастной интервал, очевидно, можно связать с проявлением эклогитового метаморфизма.

Методика исследований

С помощью качественной и количественной интерпретации гравитационного поля решались следующие задачи:

-

— построение карт локальных аномалий (Ag)л, полученных в результате трансформации гравитационного поля, отражающих распределение аномалеобразующих источников на различной глубине в земной коре. В основу расчета трансформированных карт положен метод послойного исключения аномальных составляющих из наблюденного гравитационного поля масштаба 1: 1000000 [15], или метод геологической редукции [8];

-

— установление связи локальных аномалий гравитационного поля с особенностями строения неркаюского комплекса. При этом учитывались интенсивность аномалий, закономерность их размещения, форма, размеры и их линейная направленность;

-

— определение четких различий в характерных особенностях локальных полей над неркаюским комплексом и Олыся-Мусюрским массивом по причине схожести физических свойств слагающих их пород.

Результаты и обсуждение

При проведенных ранее петрофизических исследованиях было выявлено, что плотностная характеристика неркаюского комплекса выглядит следующим образом: оср = 3.32 г/см3 наблюдается у эклогитов; оср = 2.99 г/см3 характерна для гранатовых амфиболитов; оср = 2.94 г/см3 отмечается у амфиболовых, эпидот-глаукофановых и аль-бит-эпидот-хлорит-актинолитовых сланцев; оср = 2.73 г/см3 — у мезократовых и лейкократовых кристаллических сланцев; оср = 2.72 г/см3 — у хлорит-мусковит-альбит-кварце-вых сланцев [14]. При сравнительном анализе магнитной восприимчивости $ и плотности пород была выявлена прямая пропорциональная зависимость между этими параметрами. Для высоко плотностных пород характерны высокие значения магнитной восприимчивости, и наоборот, породы с низкой плотностью практически не магнитны. Было установлено, что неркаюский комплекс имеет сильно дифференцированный петрофизический разрез, характерный в целом для высокобарических образований севера Урала. Плотность и магнитная восприимчивость в этих комплексах снижаются вверх по разрезу, что связано с увеличением доли кислых пород.

Так как любое изменение в физических свойствах находит свое отражение в структуре физических полей, определение пределов изменения плотностных и магнитных свойств пород, установление общих закономернос- тей изменения их физических свойств позволяет, в свою очередь, наиболее корректно провести интерпретацию геофизических данных. Породы неркаюского эклогит -сланцевого комплекса имеют слабо- и среднемагнитные свойства, поэтому расположены в области отрицательных значений магнитного поля интенсивностью —1...—2 нТл [5]. При крупномасштабных геолого-геофизических исследованиях установлены локальные магнитные аномалии, оси которых ориентированы на северо-запад. Ориентировка этих аномалий в целом совпадает с генеральным простиранием структур неркаюского комплекса [12].

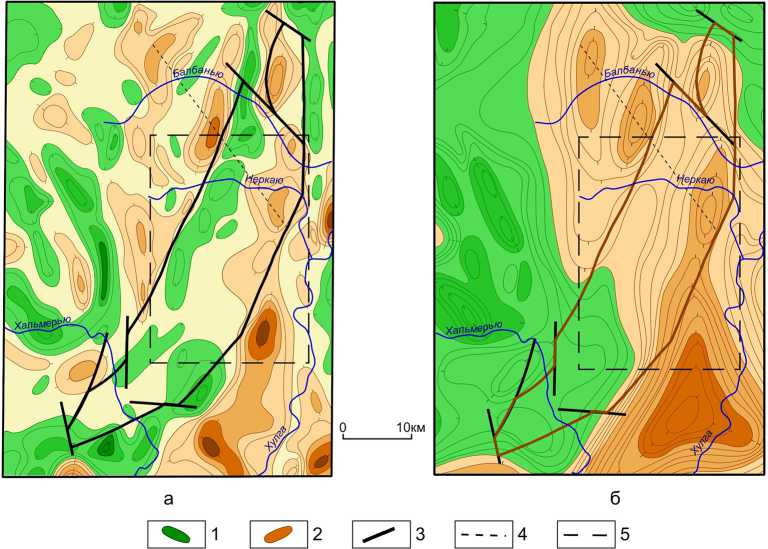

Карта локальных аномалий также отражает структурно-вещественные особенности неркаюского комплекса. По форме и знаку аномалии локального поля Неркаюского сегмента земной коры можно разделить на две части (рис. 3, а). Северо-восточная часть, занимающая в плане основную площадь Неркаюского сегмента, состоит из разнознаковых аномалий, близких к изометричной форме, а меньшая юго-западная часть расположена в области отрицательных значений (Ад)л.

В северо-восточной (нижней) части неркаюского комплекса широко распространены породы основного состава (апоэклогитовые амфиболиты и продукты их низкотемпературного диафтореза). Их плотность, как было отмечено выше, составляет 3.32—2.94 г/см3. Отрицательные аномалии, приуроченные к западной границе неркаюского комплекса (к Эрепшорскому разлому), являются отражением интенсивно проявленного низкотемператур ного диафтореза в этой части комплекса [4] и связанного с ним последующего разуплотнения пород. В юго-западной (верхней) части неркаюского комплекса доминируют слюдистые кристаллические сланцы разного состава и низкотемпературные диафториты по ним. Они имеют значительно меньшие плотности (около 2.7 г/см3) и располагаются в области отрицательного поля (Аg)л.

Различия плотностных свойств пород, слагающих северо-восточную и юго-западную части неркаюского комплекса, еще более отчетливо проявляются в локальном гравитационном поле, отражающем строение земной коры на глубине 12.5—20 км (рис. 3, b). Северо-восточная часть комплекса находится в области положительных значений локального поля, юго-западная — в области отрицательных значений. При этом широкая область поля локальных аномалий в контурах юго-восточной части неркаюского комплекса представляет собой юго-восточную периферию сложно построенной положительной аномалии, ряд локальных максимумов которой соотносится с выходящими на поверхность в ядре Хобеизской антиклинали породами няртинского гнейсомигматитового комплекса палеопротерозойского возраста. Вероятно, в юговосточной части комплекс высокобарических метаморфи-тов имеет относительно небольшую мощность и по надвигу перекрывает низкоплотный кристаллический фундамент, сорванным и перемещенным на поверхностный уровень блоком которого и является няртинский комплекс. В северо-восточной части Неркаюского сегмента

Рис. 3. Отображение неркаюского эклогит-сланцевого комплекса в гравитационном поле: a — карта локальных аномалий близ-поверхностного слоя верхней коры; b — карта локальных аномалий средней коры. 1, 2 — аномалии: 1 — положительные, 2 — отрицательные; 3 — тектонические границы неркаюского комплекса и смещающие их разломы; 4 — центральная ось зоны локальных максимумов, связанных с высокоплотными источниками аномалий; 5 — границы геологической карты, приведенной на рис. 2

Fig. 3. The display of the Nerkayu eclogite-schist complex in the gravitational field: a — map oflocal anomalies of the near-surface layer of the upper crust; b — map of local anomalies of the middle crust. 1, 2 — anomalies: 1 — positive, 2 — negative; 3 — tectonic boundaries of the Nerkayu complex and the faults that shift them; 4 — the central axis of the zone of local maxima associated with high-density sources of anomalies; 5 — boundaries of the Geological map shown in Fig. 2

земной коры выделяется серия линзовидных положительных локальных аномалий одинаковой интенсивности, которые объединяются в единую линейно вытянутую зону положительных аномалий северо-западной ориентировки, пересекающую неркаюский комплекс. Эта зона, отражающая, очевидно, структурно-вещественные неоднородности нижнедокембрийского основания, прослеживается по крайней мере до ГУР.

Сравнение рисунков 3, а и 3, b свидетельствует о взаимосвязи плотностных неоднородностей средней и верхней коры. Это наряду с другими геолого-геофизическими данными является важным аргументом в пользу представления о неркаюском эклогит-сланцевом комплексе как о тектонически перемещенном фрагменте нижнедокембрийского кристаллического основания, вовлеченного в структуру уралид.

Тектоническое перемещение (эксгумация) высокобарических образований на верхние коровые уровни могло происходить дискретно. Ar-Ar-возрастные значения, полученные К. С. Ивановым и его соавторами [4] по белым слюдам из эклогитов (351.3 ± 3.6) и (352 ± 3.6) млн лет, вероятно, фиксируют относительно поздние этапы эксгумации, связанные с развитием уралид.

Заключение

В результате проведенных исследований получены дополнительные данные, подтверждающие северо-западную («неуральскую») ориентировку и резко дискордант-ные взаимоотношения ранних структурных ансамблей неркаюского эклогит-сланцевого комплекса с уралидами. Впервые установлены особенности глубинного строения Неркаюского сегмента земной коры и выявлена взаимосвязь плотностных неоднородностей средней и верхней коры. Приведены новые аргументы в пользу представления о неркаюском эклогит-сланцевом комплексе как о тектонически перемещенном фрагменте нижнедокембрийского кристаллического основания, вовлеченного в структуру уралид.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 15-18-5-17.

Список литературы Глубинная характеристика Неркаюского эклогит-сланцевого комплекса Приполярного Урала по гравиметрическим данным

- Андреичев В. Л., Родионов Н. В., Ронкин Ю. Л. U-Pb- и Sm-Nd-датирование эклогитов Марункеуского блока Полярного Урала: новые данные // Метаморфизм, космические, экспериментальные и общие проблемы петрологии: Материалы международного (Х Всероссийского) петрографического совещания. Том 4. Апатиты: Изд-во Кол. НЦ РАН, 2005. С. 17-19.

- Андреичев В. Л., Ронкин Ю. Л., Серов П. А. и др. Новые ДАНные о докембрийском возрасте эклогитов Марун-Кеу (Полярный Урал) // ДАН. 2007. Т. 413. № 4. С. 503-506.

- Вализер П. М., Ленных В. И. Амфиболы голубых сланцев Урала. М.: Наука, 1988. 203 с.

- Иванов К. С., Карстен Л. А., Малюски Г. Первые сведения о возрасте субдукционного (эклогит-глаукофанового) метаморфизма на Приполярном Урале // Палеозоны субдукции: тектоника, магматизм, метаморфизм, седиментогенез: Сборник докладов V Международной научной конференции «Чтения А.Н. Заварицкого». Екатеринбург: УрОРАН, 2000. С. 121-128.

- Карта аномального магнитного поля (DT)а России и прилегающих акваторий. СПб.: ВСЕГЕИ, 2004 г.