Глутаминовая и y-аминомасляная кислоты в камбиальной зоне сосны обыкновенной под влиянием фитоценотического стресса

Автор: Дейч К.О.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Трибуна молодых ученых

Статья в выпуске: 6, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается влияние фитоценотического стресса на состав свободных аминокислот в камбиольной зоне сосны обыкновенной с разной густотой насаждения.

Глутаминовая кислота, γ-аминомасляная кислота, сосна, фитоценотический стресс

Короткий адрес: https://sciup.org/14082495

IDR: 14082495 | УДК: 581.524.12

Текст научной статьи Глутаминовая и y-аминомасляная кислоты в камбиальной зоне сосны обыкновенной под влиянием фитоценотического стресса

Рост древесных растений в лесу происходит на фоне разнообразных взаимодействий между ними, основными из которых являются конкурентные отношения, в частности внутривидовые. Степень и характер взаимодействий растений в сообществе зависят от густоты ценоза [6]. Густота является определяющим фи-тоценотическим фактором в жизни лесных экосистем и имеет важное хозяйственное значение, она определяет структурный состав и продуктивность молодняков. Взаимное угнетение растений в высокополнотных насаждениях увеличивается в чистых, одновозрастных насаждениях, вследствие чего всегда встречаются господствующие, угнетенные и переходные между ними экземпляры [1, 2]. Реакцию на усиленную конкуренцию деревьев в ценозе можно рассматривать как фитоценотический стресс [3].

Одним из индикаторов стрессового состояния растения при этом может служить изменение аминокислотного состава [4, 5]. Аминокислоты в растениях выполняют важную роль, участвуя в синтезе многих соединений.

Важное место в ответных метаболических реакциях растений на стресс занимают превращения свободных аминокислот, среди которых ключевая роль принадлежит глутаминовой кислоте и её производным.

Так как большая часть азотного цикла растений связана с синтезом глутаминовой кислоты и её производных, то по изменению состава аминокислот глутаминового семейства можно судить о направленности физиологических процессов и накоплении биомассы у разных деревьев в ценозе.

Глутаминовая кислота – важнейшая протеиногенная заменимая аминокислота, входящая в состав практически всех природных белков и других биологически активных веществ (глутатион, фолиевая кислота, фосфатиды). В свободном состоянии присутствует во всех тканях живых организмов, занимает ключевое положение в азотистом обмене растений.

γ-аминомасляная кислота (ГАМК) – непротеиногенная аминокислота, постоянно обнаруживаемая в тканях растений, иногда в концентрациях, значительно превышающих концентрации свободных протеиногенных аминокислот [5, 7]. ГАМК является одним из основных компонентов глутаминового семейства, в состав которого входят глутамин, глутаминовая кислота, аргинин, пролин, цитруллин и орнитин. Из них протеиногенными, которые входят в состав генетического кода и включаются в белки в процессе трансляции, являются – пролин, глутамин, глутаминовая кислота, аргинин.

К непротеиногенным свободным аминокислотам относят ГАМК [7], а также орнитин и цитруллин [8], которые совместно с протеиногенным аргинином входят в орнитиновый цикл – важнейший путь ассимиляции аммиака в растении.

Целью исследования явилось изучение метаболизма γ-аминомасляной и глутаминовой кислот в камбиальной зоне сосны обыкновенной в условиях внутривидовой конкуренции разной степени напряженности.

Объект и методы исследования. Объектом исследования служил 6–7-летний молодняк сосны обыкновенной ( Pinus silvestris L.), растущий на площади, вышедшей из сельскохозяйственного пользования в Красноярской лесостепи. Опытные экземпляры отбирались по положению в биогруппах: свободно растущие (1 экз . м-2), слабо загущенные (10 экз . м-2), сильно загущенные (40 экз . м-2). Для анализа в течение сезона вегетации 4 раза (июнь, июль, август, сентябрь) из разных биогрупп отбирались деревья, со стволиков которых удалялась кора с флоэмой, собирался слой камбия и неодревесневшей ксилемы и немедленно замораживался при -80оС.

Для определения свободных аминокислот 2 г навески тканей экстрагировали 80%-м этанолом, экстракт выпаривали, растворяли в воде, растворимые белки осаждали хлороформом, очищенный экстракт освобождали от углеводов на колонке с катионитом КУ-2, элюат концентрировали и проводили определение на аминокислотном анализаторе ААА-339, результаты рассчитывали по стандартной смеси аминокислот.

Результаты исследования и их обсуждение. Морфометрические характеристики деревьев показали, что с усилением давления внутривидовой конкуренции происходило значительное снижение радиального и линейного годичного прироста, причем различия в диаметре ствола в выделенных группах разной густоты достигали пятикратной величины из-за почти пятикратного уменьшения числа и размеров трахеид в годичном слое. При этом показатели плотности и влажности древесины увеличивались (табл.1).

Таблица 1

Морфометрические параметры модельных деревьев сосны обыкновенной при разной степени загущенности насаждения

|

Параметр |

Густота, шт∙м-2 |

||

|

1 |

10 |

40 |

|

|

Высота, см |

257 ±11 |

230 ± 5 |

95 ± 3 |

|

Диаметр корневой шейки, см |

6,1 ± 0,1 |

4,1 ± 0,3 |

1,2 ± 0,1 |

|

Ширина годичного кольца, мм |

3,3 ± 0,2 |

1,9 ± 0,1 |

0,9 ± 0,1 |

|

Длина верхушечного побега, см |

52 ± 5,0 |

46 ± 1,7 |

26,7 ± 1,6 |

|

Длина хвои, см |

8,4 ± 0,1 |

6,4 ± 0,1 |

5,5 ± 1,1 |

|

Число трахеид в годичном слое, шт. |

122 ± 7,1 |

63 ± 2,7 |

27 ± 2,1 |

|

Влажность древесины, % |

38,7± 0,02 |

38,9± 0,02 |

46,9 ± 0,01 |

|

Плотность древесины, г∙см-3 |

0,32 ± 0,02 |

0,38 ± 0,03 |

0,44 ± 0,09 |

Всего в камбиальной зоне сосны обыкновенной было идентифицировано 28 свободных аминокислот (табл. 2).

Незначительным содержанием (менее 0,1% от суммы всех идентифицированных аминокислот) отмечена α-аминоадипиновая кислота вне зависимости от месяца или биогруппы деревьев (табл. 2).

Таблица 2

Содержание свободных аминокислот в камбиальной зоне ствола сосны обыкновенной за период вегетации при различной густоте насаждения, % от суммы свободных аминокислот

|

Аминокислоты |

1экз∙м-2 |

10экз∙м-2 |

40экз∙м-2 |

|||||||||||

|

03 июн |

23 июн |

13 июл |

04 авг |

26 авг |

03 июн |

23 июн |

13 июл |

04 авг |

26 авг |

23 июн |

13 июл |

04 авг |

26 авг |

|

|

Цистеиновая |

0,25 |

0,31 |

0,38 |

0,25 |

0,28 |

0,19 |

0,30 |

0,13 |

0,21 |

0,25 |

0,22 |

0,12 |

0,35 |

0,59 |

|

Аспарагиновая |

0,32 |

0,35 |

0,13 |

0,15 |

0,24 |

0,30 |

0,18 |

0,42 |

0,12 |

0,21 |

0,29 |

0,17 |

0,13 |

1,55 |

|

Треонин |

1,29 |

2,23 |

1,79 |

0,69 |

0,88 |

2,55 |

1,52 |

0,78 |

0,84 |

1,29 |

2,08 |

2,25 |

1,69 |

2,11 |

|

Серин |

3,85 |

4,50 |

1,95 |

2,16 |

2,23 |

5,06 |

3,21 |

1,98 |

2,32 |

2,57 |

2,76 |

3,00 |

3,67 |

4,64 |

|

Аспарагин |

0,55 |

0,54 |

1,16 |

0,44 |

0,42 |

0,59 |

0,56 |

0,25 |

0,40 |

0,51 |

0,67 |

0,58 |

0,60 |

1,48 |

|

Глутаминовая |

1,50 |

1,98 |

1,09 |

0,93 |

1,93 |

4,55 |

1,78 |

0,87 |

0,31 |

1,02 |

0,59 |

0,53 |

0,95 |

3,28 |

|

Глутамин |

3,56 |

1,60 |

0,84 |

1,10 |

2,34 |

0,86 |

1,04 |

1,55 |

0,82 |

2,17 |

1,15 |

1,77 |

1,14 |

3,78 |

|

α-аминоадипиновая |

0,07 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,02 |

0,03 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,02 |

|

Гидроксипролин |

1,50 |

0,16 |

0,43 |

0,10 |

0,10 |

1,12 |

0,11 |

0,25 |

0,38 |

0,18 |

0,42 |

1,02 |

0,13 |

0,15 |

|

Пролин |

0,77 |

0,84 |

0,18 |

1,05 |

0,80 |

1,40 |

1,01 |

0,60 |

0,67 |

1,35 |

1,01 |

1,19 |

1,06 |

2,15 |

|

Глицин |

0,93 |

1,54 |

1,64 |

0,92 |

0,94 |

1,93 |

0,90 |

0,51 |

0,81 |

0,83 |

1,09 |

0,82 |

1,21 |

1,32 |

|

Аланин |

4,50 |

1,62 |

0,78 |

1,13 |

2,06 |

0,94 |

1,29 |

0,55 |

0,21 |

0,29 |

0,15 |

0,15 |

0,23 |

2,09 |

|

Цитруллин |

0,28 |

0,54 |

2,43 |

0,46 |

0,25 |

3,02 |

0,36 |

0,18 |

0,20 |

0,06 |

0,59 |

0,13 |

0,30 |

0,54 |

|

α-аминомасляная |

1,83 |

1,65 |

4,77 |

2,24 |

0,79 |

2,02 |

3,98 |

1,44 |

0,78 |

0,23 |

1,21 |

0,24 |

0,36 |

0,02 |

|

Валин |

2,46 |

3,16 |

9,59 |

1,13 |

1,25 |

1,47 |

2,54 |

1,34 |

1,05 |

1,69 |

2,21 |

2,00 |

1,28 |

3,34 |

|

Цистеин |

0,12 |

0,40 |

0,06 |

0,03 |

0,32 |

0,12 |

0,23 |

0,01 |

0,17 |

0,22 |

0,07 |

0,09 |

0,36 |

0,25 |

|

Цистатионин |

0,01 |

0,01 |

0,03 |

0,03 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,14 |

0,01 |

0,01 |

0,00 |

0,03 |

0,08 |

|

Метионин |

0,01 |

0,00 |

0,11 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

0,03 |

0,03 |

0,00 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

|

Изолейцин |

0,91 |

1,10 |

0,53 |

0,51 |

0,71 |

1,21 |

0,91 |

0,46 |

0,50 |

0,84 |

0,89 |

0,88 |

0,75 |

1,59 |

|

Лейцин |

2,19 |

1,96 |

0,90 |

0,67 |

1,05 |

2,92 |

1,60 |

0,81 |

0,76 |

1,58 |

2,17 |

1,76 |

1,64 |

2,82 |

|

Тирозин |

0,32 |

1,24 |

0,01 |

0,23 |

0,24 |

0,41 |

0,27 |

0,14 |

0,26 |

0,73 |

0,51 |

0,36 |

0,32 |

1,02 |

|

Фенилаланин |

0,53 |

0,68 |

0,14 |

0,42 |

0,40 |

0,23 |

0,47 |

0,26 |

0,33 |

0,68 |

0,83 |

0,64 |

0,44 |

1,20 |

|

β-аланин |

2,84 |

7,08 |

2,15 |

2,07 |

1,91 |

4,30 |

1,47 |

1,84 |

1,98 |

0,01 |

3,29 |

4,10 |

4,11 |

0,02 |

|

γ-аминомасляная |

66,68 |

60,55 |

67,15 |

81,19 |

79,38 |

57,48 |

72,47 |

83,51 |

85,09 |

80,72 |

73,52 |

73,41 |

76,44 |

60,39 |

|

Орнитин |

0,02 |

0,00 |

0,00 |

0,03 |

0,09 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,29 |

0,05 |

0,03 |

0,22 |

0,73 |

|

Лизин |

1,07 |

0,05 |

0,17 |

0,22 |

0,21 |

0,46 |

0,03 |

0,13 |

0,24 |

0,96 |

1,06 |

0,47 |

0,32 |

1,11 |

|

Гистидин |

1,28 |

5,00 |

1,15 |

1,18 |

0,79 |

5,84 |

2,82 |

1,46 |

0,73 |

0,53 |

2,54 |

3,56 |

1,04 |

1,32 |

|

Аргинин |

0,36 |

0,90 |

0,43 |

0,66 |

0,47 |

1,00 |

0,90 |

0,49 |

0,63 |

0,74 |

0,58 |

0,73 |

1,22 |

2,34 |

9°М Л^зреГУьУпншээд)

Серосодержащие аминокислоты (цистеин, цистатионин и метионин) за весь период вегетации не превышали значения 0,5% от суммы независимо от степени загущенности насаждения.

Немного большим содержанием на протяжении периода вегетации в камбиальной зоне сильно угнетенных деревьев отмечены аспарагиновая кислота и пролин (от 0,5 до 0,8–1,5% и от 1 до 2% соответственно). Повышенное содержание α-аминомасляной кислоты в начале и середине (от 2–4% до 1–0,2%) и снижение содержания к концу периода вегетации отмечено для всех выделенных биогрупп деревьев. Падением содержания к концу периода вегетации отмечен и гидроксипролин (от 1,5 до 0,2% для свободно растущей и менее загущенной биогруппы деревьев и от 0,4 до 0,1% для самой угнетенной биогруппы).

Содержание ароматических аминокислот семейства шикимата, которые предшествуют образованию лигнина в древесной ткани, фенилаланина и тирозина, колебалось от 0,2 до 0,6% в течение периода вегетации и повышалось до 1% к сентябрю у самых угнетенных деревьев. Похожая тенденция наблюдалась и среди аминокислот, с дополнительной аминогруппой – аспарагин, глутамин, лизин, повышенное содержание которых отмечено для свободно растущих деревьев в начале периода вегетации. Содержание их также повышалось в 1,5–3 раза (от 0,7 до 1,5%, от 1,2 до 3,8%), но уже к концу периода вегетации в биогруппе самых угнетенных деревьев сосны. Также повышенное содержание в конце периода вегетации у сильно угнетенных деревьев (в среднем 1–3%) наблюдалось для треонина и изолейцина.

Аминокислоты орнитинового цикла: орнитин и аргинин – имели повышенное содержание (от 0,02 до 0,7% от суммы всех свободных аминокислот) к концу периода вегетации для угнетенной группы растений. А содержание цитруллина (около 0,5%) повышалось только у свободно растущих деревьев в середине июля до 2,5 и 3 % к началу июня у среднеугнетенных деревьев.

Среди составляющих гликолатного цикла содержание серина за период вегетации снижалось в среднем с 4 до 2% у менее загущенных и повышалось от 3 до 4,5% у самой угнетенной биогруппы. Тогда как содержание глицина колебалось в пределах 1–2% за период вегетации во всех выделенных биогруппах.

Гетероциклическая аминокислота гистидин отличалась относительно высоким процентным содержанием у свободно растущих деревьев (5–6%) в начале периода активного роста и снижалась к сентябрю (до 1% в среднем от суммы). Также высокое относительное содержание в камбиальной зоне ствола отмечено для аминокислот семейства пирувата: аланин, β-аланин, валин, лейцин (до 4,5; 7,1; 9,6; 2,3% за период вегетации среди всех выделенных биогрупп деревьев), причем для аланина и β-аланина стабильное увеличение в начале и падение к концу периода вегетации для свободно растущих деревьев и накопление в ткани при увеличении степени загущенности в насаждении.

В целом содержание каждой из идентифицированных аминокислот не превышало показателя в 10% от суммы, кроме ГАМК, содержание которой колебалось от 60 до 80% от суммы.

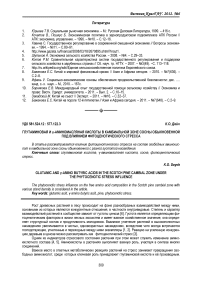

Суммарное содержание свободных аминокислот постепенно снижалось к концу сезона с увеличением давления стресса. В камбиальной зоне свободно растущих деревьев происходило суммарное накопление свободных аминокислот в 2 раза от начала периода вегетации, а у слабо угнетенных накопления свободных аминокислот за весь период не отмечено (рис. 1). Тогда как в камбиальной зоне сильно угнетенных деревьев этот показатель снижался в 3,7 раза в сравнении с началом вегетационного периода.

1 экз/м2 — ■-•10 экз/м2 * ^ ^^ ^ ^ 40 экз/м2

Рис. 1. Содержание свободных аминокислот в камбиальной зоне ствола сосны обыкновенной при действии внутривидовой конкуренции за период вегетации, в мг/г сухого веса

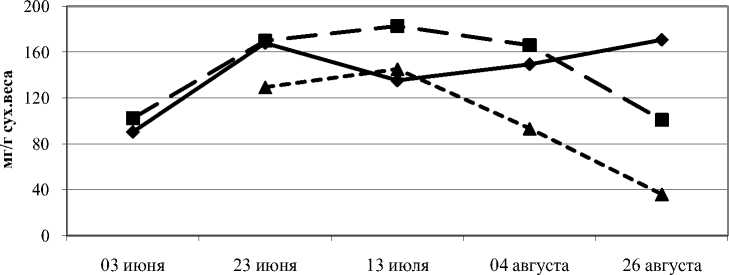

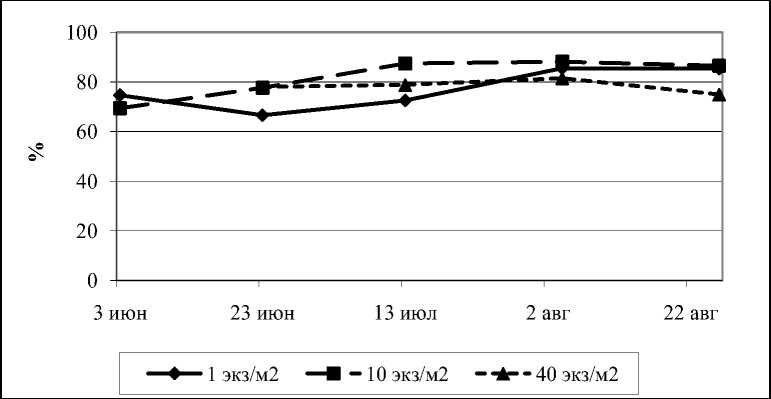

Мало менялось по сезону содержание ГАМК у сильно угнетенных деревьев, снижаясь в 1,3 раза к концу периода вегетации, тогда как у свободно растущих и слабо загущенных этот показатель повышался за сезон почти в 1,5 раза (рис. 2).

1 экз/м2 10 экз/м2 40 экз/м2

Рис. 2. Динамика Y-аминомасляной кислоты в камбиальной зоне ствола сосны обыкновенной при действии внутривидовой конкуренции за период вегетации, в % от общей суммы свободных аминокислот

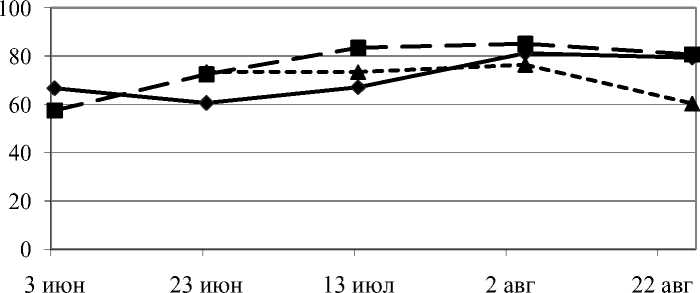

Незначительно варьировало содержание глутаминовой кислоты в камбии свободно растущих деревьев по сезону (рис. 3). Однако в камбиальной зоне ствола слабо угнетенных деревьев было отмечено снижение в 4,5 раза этой аминокислоты и, напротив, в сильно угнетенных деревьях отмечено повышение в 5,5 раза содержания глутаминовой кислоты в сравнении с началом периода вегетации.

1 экз. м-2 10 экз. м-2 40 экз. м-2

Рис. 3. Динамика глутаминовой кислоты в камбиальной зоне ствола сосны обыкновенной при действии внутривидовой конкуренции за период вегетации, в % от общей суммы свободных аминокислот

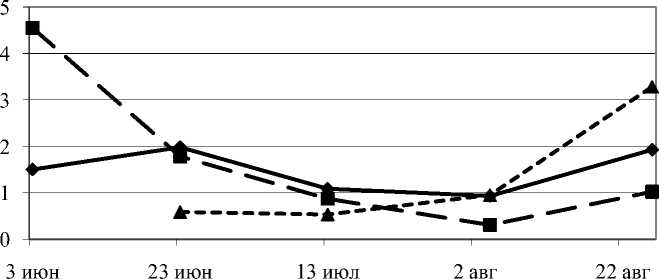

На рисунке видно, что к концу сезона у сильно угнетенных деревьев доля ГАМК снижается значительно, притом, что доля семейства глутаминовой кислоты у тех же деревьев остается стабильной (рис.4).

Рис. 4. Динамика аминокислот глутаминового семейства в камбиальной зоне ствола сосны обыкновенной при действии внутривидовой конкуренции за период вегетации, в % от общей суммы свободных аминокислот

Очевидно, что уровень ГАМК за период вегетации изменялся обратно уровню глутаминовой кислоты. Однако к концу сезона у сильно угнетенных деревьев доля ГАМК в общем пуле свободных аминокислот снижается значительнее в сравнении с долей семейства глутаминовой кислоты (рис. 3, 4).

Заключение. За период вегетации не происходило накопления свободных аминокислот среди деревьев самой угнетенной биогруппы. Содержание отдельных аминокислот было значительно повышенным к концу периода вегетации среди деревьев с максимальной густотой насаждения. Такие аминокислоты, как цистеиновая кислота, цистеин, серин, аспарагин, глутамин, пролин, изолейцин, тирозин, увеличились в 2–3 раза; аргинин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты увеличились в 4–6 раз; аланин и орнитин увеличились десятикратно за период вегетации, по-видимому, компенсируя снижение содержания ГАМК в 1,2 раза в тех же деревьях. Содержание перечисленных выше аминокислот в биогруппах свободно растущих деревьев, наоборот, снижалось или оставалось относительно стабильным на общем фоне повышения общего содержания свободных аминокислот, тогда как содержание ГАМК в них повышалось в 1,2 раза к концу периода вегетации.

Относительно высокое содержание ГАМК в камбиальной зоне ствола отмечено во всех исследуемых группах деревьев. Вместе с тем для деревьев из биогруппы с максимальной густотой насаждения отмечено снижение доли ГАМК в сравнении с долей семейства глутаминовой кислоты в общем пуле свободных аминокислот к концу периода вегетации, что свидетельствует о перераспределении иона аммония среди других аминокислот семейства глутамата при усилении внутривидовой конкуренции к началу периода покоя.

Предполагается, что снижение относительного содержания ГАМК и повышение уровня глутаминовой кислоты в условиях жесткой внутривидовой конкуренции обусловлено снижением интенсивности ксилогенеза и дефицитом аминогрупп, освобождающихся в процессе лигнификации, в камбиальной зоне ствола деревьев самой загущенной биогруппы. Такое изменение содержания ГАМК в камбиальной зоне сосны обыкновенной может быть использовано в качестве индикатора состояния фитоценотического стресса деревьев сосны обыкновенной в разногустотных естественных насаждениях.