Гнездящиеся птицы Приморского края: малый пёстрый дятел Dendrocopos minor

Автор: В.П. Шохрин, Ю.Н. Глущенко, А.П. Ходаков, Д.В. Коробов, И.М. Тиунов, В.Н. Сотников

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2553 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140310673

IDR: 140310673

Текст статьи Гнездящиеся птицы Приморского края: малый пёстрый дятел Dendrocopos minor

Статус . Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) – обычный гнездящийся, кочующий и зимующий вид Приморья, представленным здесь подвидом D. m. amurensis (Buturlin, 1909) (рис. 1).

Распространение и численность . Эти дятлы встречаются на всей территории Приморья (Воробьёв 1954; Глущенко и др. 2016, 2025), но избегают высокогорий и обширных безлесных пространств. По мнению В.М.Поливанова (1981), малые пёстрые дятлы обычны в крае в гнездовой период, а также во время кочёвок и зимой, но в южных районах по численности уступают малым острокрылым дятлам Dendrocopos kizuki . В целом, распространение малых пёстрых дятлов зависит от наличия деревьев, в которых они способны выдолбить дупло, поэтому численность их выше в долинных лесах, где таких деревьев больше, а не на склонах сопок (Поливанов 1981). Однажды, 4 июля 1965, одну птицу наблюдали у вершины горы Высотная, на высоте 800 м н.у.м. (Панов 1973).

По данным Е.Н.Панова (1973), на юго-западе Приморья эти дятлы являются обычными гнездящимися птицами. В сентябре 1990 года в окрестностях села Занадворовка Хасанского района они были немногочисленны: в пойменных высокоствольных тополёвниках их обилие не превышало 1.5-2.0 ос./км2, а в ивняках и орешниках – 0.1 ос./км2 (Фридман и др. 2001).

В заповеднике «Кедровая падь» – это немногочисленный гнездящийся вид. Степень осёдлости местной популяции не известна, но в зимний период птиц больше, вероятно, из-за притока дятлов из северных районов обитания (Назаренко 1971а). Плотность населения малых пёстрых дятлов в чернопихтово-широколиственных лесах на этой территории в 1963 году составляла 0.8 пар/км2, в 1971 – 0.5 пар/км2 (Назаренко 1984),

Рис. 1. Малые пёстрые дятлы Dendrocopos minor amurensis . 1, 2 – самцы; 3, 4 – самки; 5, 6 – молодые птицы. 1 – окрестности Уссурийска, 2 декабря 2012, фото Д.В.Коробова; 2 – Лазовский заповедник, долина реки Просёлочная, 16 мая 2018, фото В.П.Шохрина; 3, 4 – заповедник «Кедровая падь», долина реки Кедровая, 11 марта 2011, фото Д.В.Коробова; 5 – северное побережье Амурского залива, полуостров Де-Фриза, 6 июля 2025, фото Д.А.Беляева; 6 – Надеждинский район, село Вольно-Надежденское, 25 июля 2023, фото Д.В.Коробова.

тогда как в 1998-2000 годах численность этих птиц была низкой – 0-1.0, в среднем 0.4 пар/км2 (Курдюков 2006). В 2008 году этот показатель в разных дубняках достигал 1.1-2.0 пар/км2, в хвойно-широколиственных лесах – 0.4-2.9, в долине реки Кедровая – 2.2-8.0, в поймах притоков – 0.97.0, в долинах реки Нарва – 1.7 и реки Барабашевка – 0.6-1.3, в пирогенном древесно-кустарниково-луговом комплексе – 0.7-2.8, на опушках в низовьях реки Барабашевка – 2.3, в посёлке Барабаш – 1.1 пар/км2 (Курдюков 2014).

На островах залива Петра Великого птиц диагностировали, как редких кочующих, при этом регистрировали единичные встречи: весной, 21 апреля 1965, на острове Рикорда и осенью, 12 и 20 сентября 1965, – на Большом Пелисе (Лабзюк и др. 1971). В последующие годы одна пара малых пёстрых дятлов гнездилась на острове Большой Пелис в 19791980 годах (Назаров, Шибаев 1984; Назаров 2001; Тиунов 2004), но в целом для Дальневосточного морского заповедника эти птицы указаны в качестве кочующих (Назаров и др. 2002). В лесистой части острова Рейнеке пару малых пёстрых дятлов наблюдали 19 июня 1992, а на острове Путятина – 12-15 июня 1962, 7-9 июля 1963 (пару), 26-29 июля 1986 (Назаров 2004).

А.А.Назаренко (1971б) вносит это вид в основное население липняков юга Приморья, где он встречается с плотностью 0.1-1.3 пар/км2. В чер-нопихтарниках в 1962-1963 годах этот показатель в среднем не превышал 0.1 пар/км2, а в кедровниках – 0.2 пар/км2 (Назаренко 1968).

В окрестностях Владивостока – обычный гнездящийся вид (Назаров 2004). В пригороде в 2002-2006 годах во фрагментарных черно-пихтовых широколиственных лесах усреднённая численность малых пёстрых дятлов не превышала 0.07 пар/км2, а в производных хвойно-широколиственных лесах она достигала 0.8 пар/км2 (Курдюков 2006).

На Борисовском (Шуфанском) плато А.А.Назаренко (2014) наблюдал малого пёстрого дятла только один раз – 15 июня 2000 в древесно-кустарниковых зарослях на высоте 650 м н.у.м. В отрогах этого плато в верховьях реки Грязная в 2019 году средняя плотность населения варьировала от 1.8 до 5.1 ос./км2 (Беляев и др. 2019). В долине реки Лиственничная в июне 2019 года этот показатель составил 0.66 ос./км2, но в мае 2024 года этого дятла здесь не встречали (Беляев и др. 2025).

В Уссурийске и его окрестностях малые пёстрые дятлы обычны во все сезоны, но наибольшей численности достигали во время сезонных кочёвок, когда встречались повсеместно, в том числе и в городских кварталах. В первой половине лета 2002 года в сопочных дубняках их обилие изменялось от 1.6 до 9.9, составив в среднем 5.3 ос./км2, а в речных долинах в среднем 1.3 ос./км2. Зимой 2002/03 года среди дачной застройки этот показатель составил 0-4.2, в среднем 1.3 ос./км2, в сопочных дубняках – 0.1-4.8, в среднем 2.0, в речных долинах – 0-3.5, в среднем 2.5 ос./км2

(Глущенко и др. 2006а). В Уссурийском заповеднике малый пёстрый дятел является малочисленным гнездящимся, кочующим и редким зимующим видом (Нечаев и др. 2003). В 1940 году он был здесь очень редок, при этом с 8 июня по 12 августа встретили только одну птицу (Иванов 1952). В хвойно-широколиственных лесах заповедника плотность населения этих дятлов в 1962-1969 годах не превышала 0.5-4.8 пар/км2 (Назаренко 1984), тогда как в 1998-2000 годах отмечали только единичных птиц (Нечаев и др. 2003). По другим данным, в 1998-2000 и 2005 годах в хвойно-широколиственных лесах численность этих дятлов была низкой – 0.4-0.6, в среднем 0.45 пар/км2 (Курдюков 2006). В девственных неморальных хвойно-широколиственных лесах заповедника плотность их населения в гнездовой период составляла в 1962-1976 годах 0.1-4.8, в среднем 1.7 пар/км2; в 1998-2005 – 0-0.7, в среднем 0.28; в 2013-2016 – 0.22-2.5, в среднем 0.9 пар/км2 (Курдюков 2017). По мнению В.А.Хар-ченко (2015), обилие малых пёстрых дятлов в пихтово-еловых лесах заповедной территории меньше 0.1 пар/км2.

В Надеждинском районе, в долине реки Большая Кипарисовка, в устойчиво-производных хвойно-широколиственных лесах в 1996, 2001 и 2005 годах усреднённая численность малых пёстрых дятлов достигала 0.9 пар/км2 (Курдюков 2006).

В бассейне реки Комиссаровка – это обычный гнездящийся вид, при этом во время кочёвок и зимовки он встречается повсеместно (Глущенко и др. 1995). На Приханкайской низменности эти дятлы – обычные кочующие и зимующие птицы. В небольшом числе они здесь гнездятся, занимая разнообразные древесные заросли по речным поймам и береговым валам озера Ханка. Плотность гнездования в порослевых дубняках на Лузановой сопке в 2003 году составляла 7.1 пар/км2. На кочёвках и зимой является наиболее многочисленным видом дятлов Приханкай-ской низменности (Глущенко и др. 2006б).

В бассейне реки Большая Уссурка (Иман) малые пёстрые дятлы являются обычными птицами, которые встречаются на всём протяжении реки от истоков до устья (Спангенберг 1965), но, как ни странно, их не наблюдали в июле 2020 года на территории национального парка «Удэгейская легенда» (Беляев 2022).

В долине реки Бикин эти дятлы обычны, широко распространены и являются наиболее многочисленными из дятлов (Пукинский 2003). Это гнездящийся, кочующий и зимующий вид (Глущенко и др. 2022), населяющий в бассейне Бикина исключительно пойменные леса с древеснокустарниковыми зарослями, распространёнными вдоль крупных речных русел от низовий до села Охотничий, а в отдельные годы и выше, до впадения реки Килоу (Михайлов и др. 1998; Михайлов Коблик 2013).

На юго-востоке Приморья в окрестностях залива Восток эти дятлы являются обычными гнездящимися, частично оседлыми и кочующими, редкими зимующими птицами (Нечаев 2014). В Партизанском районе в 2001 году, в долине реки Поворотная в неморальных кедрово-еловопихтовых лесах их численность не превышала 0.4 пар/км2 (Курдюков 2006). В Лазовском заповеднике и на сопредельных территориях – это обычный гнездящийся, кочующий и малочисленный зимующий вид (Шохрин 2017). В гнездовые периоды 1974-1975 годов численность малых пёстрых дятлов в кедрово-широколиственном лесу долины реки Перекатная составляла в среднем 1.3 пар/км2 (Лаптев 1984), а в 1988 – 0.8 пар/км2. В 1978 году в дубняках эти дятлы гнездились с плотностью 0.2 ос./км2 с долей в населении около 0.8%, а в 2001 году в долинных лесах обилие птиц достигало 4.17±1.20 ос./км2 (Шохрин 2017). В феврале 1969 года в бассейне Перекатной доля малых пёстрых дятлов среди зимующих птиц не превышала 0.3% (Пугачук 1980). По материалам «Летописи природы Лазовского заповедника» их численность зимой 1977 года в долинных лесах составляла 5.1 ос./км2, в 1978 в дубняках – 1.7 с долей в населении 3.0%, а в долинных лесах – 1.7 ос/км2 с долей в 5.1% (Шохрин 2017).

Для национального парка «Зов тигра» этих дятлов диагностировали как малочисленных гнездящихся и зимующих птиц (Шохрин 2011). В долине реки Правая Соколовка на западных склонах горы Облачная малые пёстрые дятлы равномерно занимают разные типы насаждений и в среднегорье замещают малых острокрылых дятлов. Средняя плотность их населения в 2008 году составляла 2.2, а в 2009 – 1.1 пар/км2. Этот показатель в пойменных лесах нижнего течения реки не превышал 1.6 пар/км2, в среднем течении варьировал от 1.8 до 2.4, а в долинах боковых притоков достигал 1.2, в кедрово-еловых лесах горных склонов – 1.0, во вторичных лиственных лесах на местах вырубок и гарей – 1.23.2 пар/км2 (Курдюков 2010).

На северо-востоке Приморья малых пёстрых дятлов считают оседлыми гнездящимися птицами, которые широко распространены в разных типах лесов. Численность птиц в разные периоды года составляла, ос./км: в марте – 1.0-1.7, в апреле – 1.7-7.0, в мае – 0.7-1.5, в июне – 1.01.5, в июле – 1.0-2.3, в августе – 1.7-3.8, в сентябре – 1.0-6.0, в октябре – 1.3-3.5, в ноябре – 1.3-2.0 (Елсуков 2013). В 1974 году они населяли дубняки с плотностью 4.0 пар/км2, а в 1986 – 5.6 пар/км2 (Елсуков 1990). По материалам Л.В.Кулешовой (1976), полученным в Сихотэ-Алинском заповеднике (Средний Сихотэ-Алинь) в 1965-1969 годах плотность птиц в широколиственных лесах речных пойм не превышала 1.8 ос./км2, а в кедрово-широколиственных лесах на низких надпойменных террасах – 1.6 ос./км2. В 2017 году их обилие в приморских дубняках в период с 4 апреля по 8 мая достигало 8.3 ос./км2, с 10 мая по 18 июня – 3.1, с 7 июля по 25 сентября – 12.4, в смешанных лесах восточного макросклона с 15 апреля по 2 мая – 4.9, с 24 мая по 4 июля – 5.1, с 18 июля по 8 сентября –

Рис. 2. Примеры местообитаний малого пёстрого дятла Dendrocopos minor в Приморском крае.

1 – окрестности Владивостока, бухта Щитовая, 22 апреля 2025, фото А.П.Ходакова; 2 – Лазовский заповедник, долина реки Просёлочная, 15 июня 2011, фото В.П.Шохрина; 3 – Надеждинский район, долина реки Ананьевка, 18 мая 2019; 4 – Уссурийский городской округ, долина реки Абрикосовка, 17 мая 2024, фото Д.В.Коробова

2.6, в смешанных лесах западного макросклона с 7 по 23 июня – 3.5, с 13 августа по 6 сентября – 7.5, в хвойных лесах с 11 мая по 7 июня – 0.2, с 18 по 23 августа – 1.5 ос./км2 (Начаркин и др. 2018).

Местообитания . В окрестностях заповедника «Кедровая падь» малые пёстрые дятлы обитают в долинных лесах разных типов, поселяясь или в сплошных массивах, или в сильно изменённых, галерейных древостоях, которые есть в нижнем и среднем течении рек (Панов 1973). В других типах лесов птицы встречаются только случайно. В Уссурийском заповеднике эти дятлы населяют широколиственные и долинные лиственные леса, а осенью и зимой их наблюдали в древесно-кустарниковых и кустарниково-травянистых зарослях (Нечаев и др. 2003).

По мнению К.А.Воробьёва (1954), эти дятлы занимают самые разнообразные лесные ассоциации и не избегают тёмных елово-пихтовых лесов верхней зоны Сихотэ-Алиня, где их встречали в бассейнах рек Серебрянка (Санхобэ) и Порожистая (Сица) на восточных склонах Сихотэ-Алиня (Воробьёв 1954). По другим данным, на северо-востоке Приморья этих дятлов наблюдали в ельниках только во время пролёта, когда они поднимались в эти стации на высоты 1000-1500 м н.у.м. (Елсуков 2013).

В бассейне реки Бикин малые пёстрые дятлы населяют «пойменные леса и разреженные одноярусные древостои, включая ельники, где кормятся обычно в кронах высоких деревьев» (Пукинский 2003, с. 170).

Примеры некоторых типичных местообитаний малых пёстрых дятлов показаны на рисунке 2.

Весенний пролёт . Вид большей частью оседлый, частично кочующий, поэтому весенние перемещения прослежены слабо. Тем не менее, на территории края наблюдали увеличение численности этих птиц во время сезонных передвижений, в частности, весной – в марте-апреле.

Гнездование . Гнездовой период длится с начала мая по начало июля, что связано с индивидуальными особенностями пар (табл. 1). Повторных и вторых кладок не отмечали.

Таблица 1. Фенология размножения малых пёстрых дятлов Dendrocopos minor в Приморском крае (наши данные за 1996-2025 годы / Воробьёв 1954; Спангенберг 1965; Панов 1973; Поливанов 1981; Пукинский 2003; Назаров 2004; Курдюков 2010;

Елсуков 2013; Шохрин 2017; ЗМ ДВФУ)

|

Период |

Число наблюдений на разных стадиях размножения |

||||||

|

Строительство дупла |

Неполная кладка |

Полная кладка, насиживание |

Голые птенцы |

Оперённые птенцы |

Слётки, выводки |

Всего |

|

|

15-31 апреля |

3/1 |

– |

– |

– |

– |

– |

3/1 |

|

1-15 мая |

4/- |

2/- |

2/2 |

– |

-/1 |

– |

8/3 |

|

16-31 мая |

3/- |

3/1 |

8/3 |

3/- |

1/- |

– |

18/4 |

|

1-15 июня |

– |

-/1 |

-/1 |

2/4 |

3/10 |

3/1 |

8/17 |

|

16-30 июня |

– |

– |

– |

-/5 |

2/8 |

3/8 |

5/21 |

|

1-15 июля |

– |

– |

– |

-/1 |

– |

2/- |

2/1 |

|

Итого |

10/1 |

5/2 |

10/6 |

5/10 |

6/19 |

8/9 |

44/47 |

Гнездовые участки малые пёстрые дятлы, очевидно, начинают занимать ещё с зимы, тогда же отмечали и первые барабанные дроби. Самую раннюю дробь зарегистрировали 17 декабря 1970, но иногда это происходило только в конце февраля (Поливанов 1981). В окрестностях Лазовского заповедника первые дроби в разные годы мы слышали 5, 18, 21, 30 января, 2 и 5 февраля.

По данным Е.Н.Панова (1973), на юге Приморья весеннее оживление среди малых пёстрых дятлов начинается с начала марта. В первой половине этого месяца птицы очень заметны, часто слышны их характерные крики, барабанные дроби и другие звуки, сопровождающие антагонистические встречи самцов или брачные демонстрации. Вероятно, в этот период происходит образование новых пар и уточнение границ существующих территорий, которые у многих птиц определены ещё с осени. Некоторые пары, по-видимому, не распадаются после гнездового периода, а продолжают держаться вместе, возможно, часть из них – многолетние. В начале апреля птицы становятся малозаметными, но к размножению дятлы приступают не раньше начала мая (Панов 1973).

В конце марта дятлы не только барабанят, но и токуют, принимая характерные демонстрационные позы, способствующие образованию пар (Поливанов 1981). Демонстрационное поведение является специфическим для дятлов и служит изолирующим механизмом между близкими видами (Панов 1973; Поливанов 1981). Дроби издают не только самцы, но и самки. На северо-востоке Приморья брачное поведение у двух пар регистрировали 6 и 7 апреля (1980, 1979) (Елсуков 2013).

В бассейне Бикина токование и занятие гнездовых участков продолжаются до конца апреля – начала мая. Так, в среднем течении реки 5 мая 1971 дятлы кричали во многих местах, тогда как некоторые птицы явно ещё продолжали кочевать (Пукинский 2003).

Дупла выдалбливают самки и самцы в предгнездовой и послегнез-довой периоды, но однажды, 18 мая 1988, на зарастающих гарях реки Колумбэ этим занимался только самец (Елсуков 2013).

В Южном Приморье птицы строили дупла в деревьях с сухой и мягкой древесиной (тополь, ольха, ясень) на высоте от 1.3 до 8.0 м от земли, при этом леток маленький, круглый, часто обращён к югу или юго-западу (Панов 1973). В долине Бикина в качестве гнездового дерева птицы выбирали ольху (4 случаев), иву (3), чозению, маньчжурский орех ясень, ильм (по 1). Большинство дупел дятлы выдолбили в сухих деревьях (7 случаев) или ветвях (4) и в сухих пеньках (2) на высоте 3-12 м от земли. Леток круглый, в нижней части немного расширяющийся, а на дне дупла имеется древесная труха до 3 см толщиной (Пукинский 2003).

По материалам В.М.Поливанова (1981), очень часто для строительства дупел птицы выбирали стволы, поражённые грибами. Процесс может продолжаться около месяца. Так, одно дупло птицы начали строить

16-17 апреля, а готово оно было к 16-17 мая, причём 90-95% работ было проделано самцом. Самка в процессе участвовала мало, но первой прилетала к дуплу и регулярно его проверяла. Наиболее интенсивно долбление проходило в первую половину дня (до 12-14 ч), а при его завершении, в последнюю неделю, оно происходило и в конце второй половины светлого времени суток. Во время работы, особенно в первые две-три недели, птицы очень молчаливы (Поливанов 1981). По нашим данным, изготовлением дупла занимается преимущественно самец (рис. 3), в меньшей степени в этом процессе участвует и самка (рис. 4). Долгое строительство дупла, более 3 недель, мы отмечали в долине реки Просёлочная в Лазовском заповеднике, причём птицы долбили его с перерывами на несколько дней.

Рис. 3. Самцы малого пёстрого дятла Dendrocopos minor , занятые строительством дупел.

1, 2 – Лазовский заповедник, долина реки Просёлочная, 16 мая 2018 (было вскрыто для проверки), фото В.П.Шохрина; 3, 4 – Надеждинский район, окрестности посёлка Западный,

17 апреля 2025, фото А.П.Ходакова

«Строительные способности малого пёстрого дятла ограничены, поэтому почти все дупла он выдалбливает в сухих стволах деревьев и в пнях, зачастую значительно прогнивших. Но всё же он способен преодо- левать наружный твёрдый слой древесины даже таких деревьев, как дуб, вяз, груша. Продолбив твёрдый слой древесины, дятел приступает к постройке гнездовой камеры, причём здесь он уже не долбит, а в основном выщипывает кусочки древесины и выбрасывает их наружу. Вследствие неравномерности прогнивания стволов и избытка места для дупла, форма гнездовой камеры бывает весьма разнообразной. Встретив в процессе изготовления дупла внутренние сучки и крепкие участки древесины, малые пёстрые дятлы обходят их стороной, а не бросают начатого дупла, как некоторые другие виды дятлов. Дупла малого пёстрого дятла довольно редко имеют круглую форму» (Иванчев 2005, с. 408).

Рис. 4. Самка малого пёстрого дятла Dendrocopos minor , занятая строительством дупла. Восточное побережье озера Ханка. 20 мая 2007. Фото Д.В.Коробова

В низовьях реки Грязная в заболоченной роще гнездо этих дятлов нашли в пне ольхи японской на высоте 2.0 м (Назаров 2004). В долине верхнего течения реки Кипарисовка (Пачихеза) дятлы гнездились в дупле полузасохшей ольхи на высоте 10 м. Леток был направлен на юг (Воробьёв 1954). В бассейне Большой Уссурки птицы размещали гнёзда в основном в ольхах и осинах на высоте 6-9 м (Спангенберг 1965). В долине реки Правая Соколовка в верховьях Уссури найденные гнёзда располагались в дуплах, построенных в сухом стволе тополя и в обломке сухой ветви (диаметр 25 см) живой липы, оба на высоте 4.5 м, а третье – в сухом обломке ели диаметром 15 см в 3.0 м от земли (Курдюков 2010). В окрестностях бухты Ольга осмотренное дупло располагалось в ольхе на высоте 3.0 м (ЗМ ДВФУ, сборы В.И.Лабзюка).

На северо-востоке Приморского края нашли 36 дупел малых пёстрых дятлов, которые были построены в ивах (12 случаев), ольхе (10), ильме, дубе (по 4), лиственнице (3), чозении (2) и липе (1). Как правило, дупла для гнездования эти дятлы строят сами, но, вероятно, в редких случаях могут занимать и естественные ниши. Высота расположения дупел 1.512.0 м, в среднем (n = 31) 3.9 м от земли (Елсуков 2013).

Рис. 5. Гнездовые дупла малых пёстрых дятлов Dendrocopos minor . 1 – окрестности Владивостока, бухта Щитовая, 11 мая 2025; 2 – Надеждинский район, окрестности посёлка Западный, 17 апреля 2025, фото А.П.Ходакова; 3, 4 – Лазовский район, бухта Петрова, 31 мая 2025, фото В.П.Шохрина

Мы встречали гнёзда малых пёстрых дятлов в дуплах, выдолбленных как правило в сухих стволах, либо их обломках (рис. 5) или в сухих вершинах живых деревьев, и только одно было сделано в живом стволе. Дупла располагались в ольхе (5 случаев), ильме (4), осине (2), иве (2), ясене (2), берёзе, дубе и тополе (по 1), на высоте 1.58-9.0, в среднем 3.95 м от земли ( n = 19). Размеры дупел показаны в таблице 2.

Таблица 2. Размеры (мм) дупел малых пёстрых дятлов Dendrocopos minor , обнаруженных в Приморском крае

|

n |

Диаметр летка |

Глубина дупла |

Диаметр дупла |

Источник информации |

|||

|

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

||

|

9 |

28-35 |

32.1 |

190-280 |

223.9 |

56-100 |

79.5 |

Наши данные |

|

1 |

35 |

35.0 |

210 |

210.0 |

– |

– |

Воробьёв 1954 |

|

20 |

30-70 |

34.6 |

120-280 |

201.0 |

60-200 |

97.5 |

Елсуков 2013 |

|

30 |

28-70 |

33.9 |

120-280 |

208.2 |

56-200 |

91.9* |

Всего |

* – рассчитано по 29 промерам.

К размножению малые пёстрые дятлы обычно приступают в первой-второй декадах мая, и в это время они снова начинают барабанить, особенно активно в период откладки яиц (Поливанов 1981). Спаривание наблюдали 12 мая 1962 (Панов 1973) и 13 мая 1945 (Воробьёв 1954). По данным В.М.Поливанова (1981), на протяжении всего времени долбления дупла и откладки яиц отмечали копуляции. Этот процесс происходил на одной и той же ветке ильма, растущего рядом с гнездовым деревом, а инициатором его обычно выступала самка. «В хорошие тёплые дни спаривание было более интенсивным, чем в холодные и сырые, и наблюдалось в основном с 8 до 13 ч. <…> Иногда интервалы между двумя соседними спариваниями равны были 20-25 мин, обычно же больше» (Поливанов 1981, с. 74). Кладка начинается в конце первой – начале второй декады мая (Поливанов 1981). Откладка яиц происходит ежедневно по одному яйцу. Насиживают самец и самка, и у обеих птиц одинаково хорошо развиты наседные пятна (Поливанов 1981; Елсуков 2013).

В Лазовском заповеднике гнездо с 5 ненасиженными яйцами нашли 15 мая, а в «Кедровой пади» с 1 яйцом – 18 мая (Поливанов 1981). У самки, добытой 20 мая 1944 в долине реки Просёлочная, обнаружили яйцо в скорлупе, что говорило о начале размножения (Белопольский 1950). В целом кладки содержали по 5-6 яиц (Поливанов 1981). На берегу бухты Ольга 4 июня 1971 нашли дупло с 4 яйцами (ЗМ ДВФУ, сборы В.И.Лаб-зюка), а в окрестностях села Бровничи Партизанского района 29 мая 1984 в гнезде было 6 яиц, причём одно из них оказалось карликовым и имело размеры 14.0×11.8 мм (ЗМ ДВФУ, сборы Г.А.Горчакова).

Две кладки, содержащие по 6 яиц, нашли в окрестностях села Са-марга 15 мая 1972 и у посёлка Терней 26 мая 1974. В гнезде в бухте Благодатная 4 июня 1974 отметили 5 яиц (Елсуков 2013).

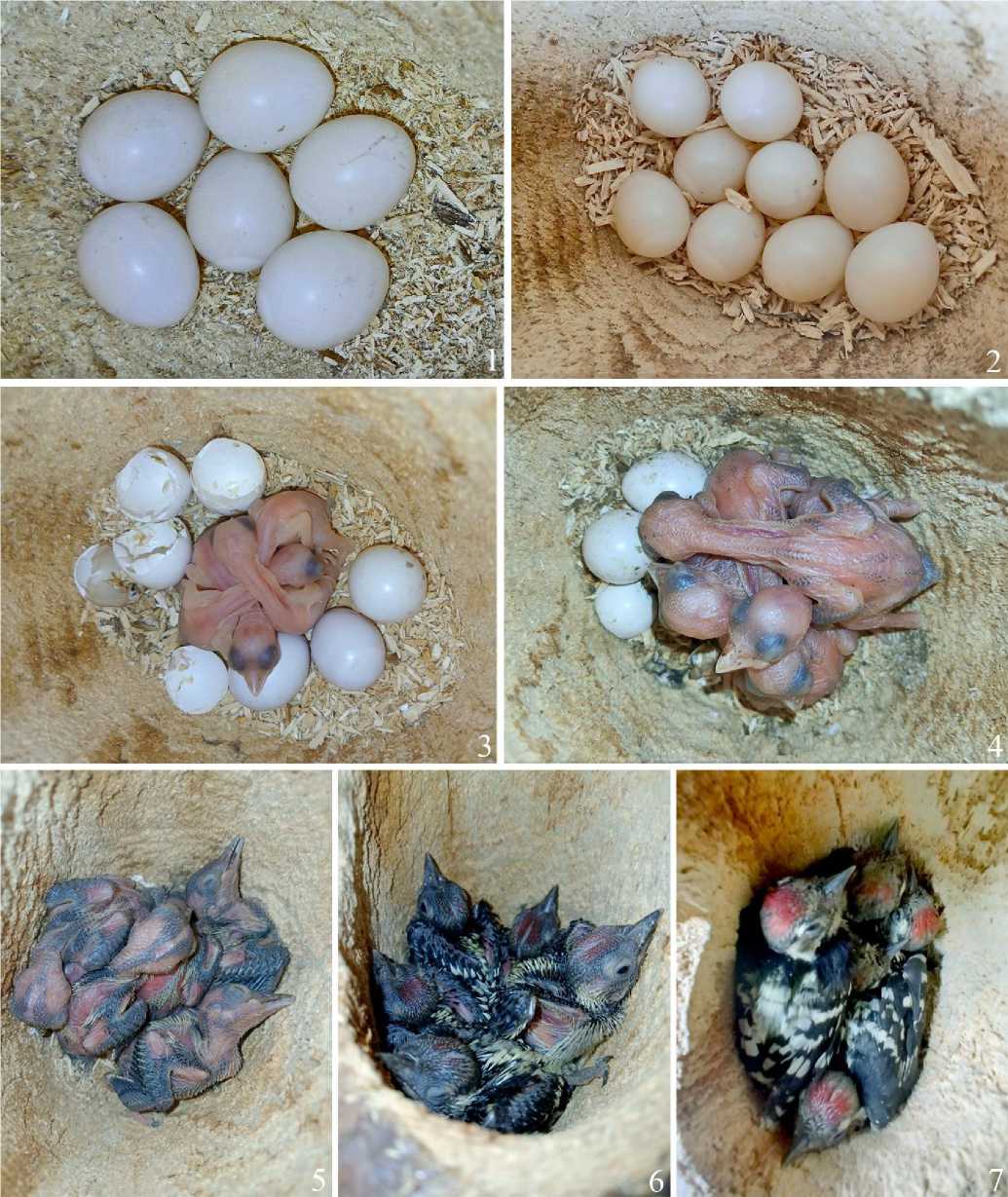

Рис. 6. Завершённые кладки малого пёстрого дятла Dendrocopos minor . 1 – восточное побережье озера Ханка, 20 мая 2011, фото Д.В.Коробова; 2 – окрестности Владивостока, бухта Щитовая, 20 мая 2025;

3 – Надеждинский район, окрестности посёлка Западный, 11 мая 2025, фото А.П.Ходакова

В южной половине Приморского края готовые дупла, но ещё без яиц, мы находили 9, 11 и 17 мая 2018; гнёзда с неполными кладками – 7 и 15 мая 2025, 16 мая 2018, 17 мая 2020 и 28 мая 2019, а полные кладки отмечали 11 мая 2025, 15 мая 2007, 17 мая 2020, 18 мая 2019, 20 мая 2018 (2 случая), 20 мая 2025 и 29 мая 2022 (2 случая). Осмотренные нами полные кладки содержали 5-9 яиц, в среднем 6.36 яйца ( n = 10). Окраска яиц белая, блестящая (рис. 6). Линейные размеры и вес яиц приведены в таблицах 3 и 4.

Есть указание, что насиживание кладок у малого пёстрого дятла продолжается 10.5-11 сут, а сильное, даже кратковременно охлаждение яиц может увеличить этот срок на 12-24 ч (Прокопов 1969). По другим данным, инкубация продолжается 13-14 сут (Балацкий 2023). По нашим материалам, одну из находящихся под наблюдением кладок птицы на- чали плотно насиживать за 2-3 дня до её завершения (откладки 9-го яйца) и продолжали около 12 сут.

Таблица 3. Линейные размеры и индекс удлинённости яиц малого пёстрого дятла Dendrocopos minor в Приморском крае

|

n |

Длина (L) , мм |

Максимальный диаметр (B), мм |

Индекс удлинённости* |

Источник информации |

|||

|

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

||

|

62 |

16.64-19.97 |

18.35±0.09 |

13.4-15.4 |

14.56±0.06 |

72.9-87.7 |

79.49±0.54 |

Наши данные** |

|

10 |

17.2-19.9 |

18.15±0.31 |

13.6-14.7 |

14.15±0.09 |

73.9-83.0 |

78.11±1.03 |

Елсуков 2013 |

|

9 |

18.0-18.6 |

18.40±0.14 |

13.93-14.71 |

14.35±0.08 |

76.7-79.4 |

78.0±0.27 |

Коллекция ЗМ ДВФУ (сборы В.И.Лабзюка и Г.А.Горчакова) |

|

81 |

16.64-19.97 |

18.33±0.08 |

13.4-15.4 |

14.48±0.05 |

72.9-87.7 |

79.15±0.43 |

Всего |

* – рассчитан по формуле: ( B / L ) × 100% (Романов, Романова 1959);

** – некоторые данные опубликованы ранее (Сотников 2023).

Таблица 4. Вес и объём свежих и слабо насиженных яиц малого пёстрого дятла Dendrocopos minor в Приморском крае

|

Вес, г |

Объём, см3 * |

Источник информации |

||||

|

n |

Пределы |

Среднее |

n |

Пределы |

Среднее |

|

|

62 |

1.70-2.35 |

2.06±0.02 |

62 |

1.67-2.29 |

1.98±0.02 |

Наши данные** |

|

10 |

1.72-2.10 |

1.91±0.04 |

10 |

1.62-2.19 |

1.86±0.05 |

Елсуков 2013 |

|

– |

– |

– |

9 |

1.77-2.11 |

1.94±0.04 |

Коллекция ЗМ ДВФУ (сборы В.И.Лабзюка и Г.А.Горчакова) |

|

72 |

1.70-2.35 |

2.04±0.02 |

81 |

1.62-2.29 |

1.96±0.02 |

Всего |

* – рассчитан по формуле: V = 0.51 LB 2, где L – длина яйца, B – максимальный диаметр (Hoyt 1979);

** – некоторые данные опубликованы ранее (Сотников 2023).

Рис. 7. Вылупление птенцов малого пёстрого дятла Dendrocopos minor . 1 – Надеждинский район, окрестности посёлка Западный, 19 мая 2025; 2 – окрестности Владивостока, бухта Щитовая, 27 мая 2025. Фото А.П.Ходакова

Рис. 8. Самец (слева) и самка (справа) малого пёстрого дятла Dendrocopos minor с кормом для птенцов у гнездового дупла. Лазовский район, бухта Петрова. 31 мая 2025. Фото В.П.Шохрина

Процесс вылупления птенцов мы наблюдали дважды: 19 и 27 мая 2025 (рис. 7). Вылупившихся птенцов взрослые птицы обогревают, кормят (рис. 8) и выносят капсулы их помёта (рис. 9) по очереди. По данным В.М.Поливанова (1981), молодых в возрасте 12 дней и более родители в дневное время не грели, но ночевали в гнезде до достижения ими возраста 18 дней. На ночь в дупле оставались то самец, то самка.

Е.П.Спангенберг (1965) отмечал, что малые пёстрые дятлы начинают вести себя крайне беспокойно только с появлением птенцов, выдавая своё гнездо громким криком. Дупла с птенцами разного возраста этот автор находил 11, 13 и 20 июня, а наиболее ранних лётных слётков он отмечал в низовьях реки 24 июня 1938, а в устье реки Вахумбэ – 16 июня 1939 (Спангенберг 1965).

В гнезде, обнаруженном в долине реки Кипарисовка 11 июня 1948, находились 5 маленьких птенцов, «у которых только что начало пробиваться мелкое перо и отрастать маховые и рулевые перья» (Воробьёв 1954, с. 166). В долине реки Грязная 10 июня 1973 в дупле были птенцы, а в другом дупле, расположенном в сухом дереве в 1-1.5 км от предыдущего в долине ключа Лопатинский, 12 июня 1975 обнаружили больших молодых дятлов (Назаров 2004).

На юге Приморья гнёзда с маленькими птенцами находили 8 июня 1962 (1 случай), 9-13 июня 1960 (2 случая). Дупла с подросшими птенцами здесь обнаружили 6 июня 1963, 14 июня 1962 (2 случая), 28 и 30 июня 1965 (Панов 1973). В заповеднике «Кедровая падь» в одном гнезде 13 июня 1968 обнаружили готовых к вылету молодых, а 28 июня в дру- гом дупле – птенцов не старше 2 недель (Пукинский 2003). Три дупла, расположенные в долине реки Правая Соколовка (бассейн Уссури), 1622 июня 2009 содержали птенцов (Курдюков 2010).

Рис. 9. Самец (вверху) и самка (внизу) малого пёстрого дятла Dendrocopos minor , выносящие капсулы помёта птенцов из гнезда. Лазовский район, бухта Петрова. 31 мая 2025. Фото В.П.Шохрина

В бассейне реки Бикин процесс размножения довольно растянут и в одном районе он может значительно различаться у разных пар. Птицы в верховьях гнездятся позднее, чем в низовьях. Так в низовьях реки в 1969 году в одном дупле 31 мая самка насиживала кладку, а в другом 9 июня были маленькие птенцы. В среднем течении Бикина 11 июня 1975 (1 гнездо) и в низовьях 14 июня 1970 (3 гнезда) птенцам было по 10-15 дней. В одном дупле 25 июня 1970 в низовьях реки и в двух 30 июня 1973 в её верховьях нашли хорошо оперённых молодых дятлов за несколько дней до вылета из гнёзд (Пукинский 2003).

На северо-востоке Приморского края первое гнездо с птенцами в возрасте примерно 8 дней нашли 13 мая 1975, а самое позднее гнездо с маленькими птенцами – 9 июля 1976. В выводках здесь отмечали от 2

до 8, в среднем 4.4 птенца ( n = 23). Из 29 осмотренных птенцов 13 были самцами и 16 — самками (Елсуков 2013).

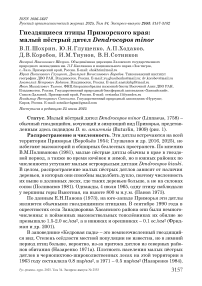

Рис. 10. Основные этапы гнездового периода малого пёстрого дятла Dendrocopos minor . Надеждинский район, окрестности посёлка Западный, 2025 год: 1 – неполная кладка, 7 мая;

2 – полная кладка, 11 мая; 3 – вылупление птенцов, 19 мая; 4 – появление перьевых пеньков, 23 мая, 5 – птенцы в перьевых пеньках, 27 мая; 6 – начало развёртывания перьевых пеньков, 31 мая;

7 – оперённые птенцы, 4 июня. Фото А.П.Ходакова.

Рис. 11. Основные этапы гнездового периода малого пёстрого дятла Dendrocopos minor .

Окрестности Владивостока, бухта Щитовая, 2025 год: 1 – неполная кладка, 15 мая; 2 – полная кладка, 20 мая; 3 – вылупление птенцов, 27 мая; 4 – птенцы в перьевых пеньках, 4 июня;

5 – оперённые птенцы, 12 июня. Фото А.П.Ходакова

Кормят птенцов обе птицы пары (Панов 1973; Поливанов 1981). Интенсивность кормления увеличивается с возрастом молодых. Так, если 5-дневным птенцам родители приносили корм 120 раз за день, то 12-18-ти дневным – до 200. Маленьких птенцов наиболее интенсивно (11-12 раз в час) кормили в дневное время, когда на их обогрев родители затрачивали минимум времени, а более взрослым птенцам, не требующим обогрева, максимально активно приносили добычу в утренние часы, когда частота прилётов достигала 21-25 раз/ч. Капсулы птенцового помёта взрослые птицы из дупла выносили (Поливанов 1981). По нашим наблюдениям, 31 мая 2025 утром с 10 до 11 ч взрослые дятлы прилетали с кормом каждые 4-12 мин. Птенцы были голые и у них только начали пробиваться трубочки перьев, но родители их не грели.

Вылет молодых происходит постепенно на 19-20 сут их жизни и продолжается 1.5-2 сут (Поливанов 1981). В других регионах выкармливание птенцов в дупле продолжалось 20 дней (Птушенко, Иноземцев 1968), 21-22 дня (Прокопов 1974) или 21-23 дня (Иванчев 1995). В долине реки Мараловая (Лазовский заповедник) птенцы оставили дупло 30 июня 1973 (Шохрин 2017).

Таким образом, в целом гнездовой период одной пары малых пёстрых дятлов от начала откладки яиц до вылета птенцов по нашим расчётам длится от 37 до 42 сут, а его основные этапы, зафиксированные в находящихся под наблюдением гнёздах, отражены на рисунках 10 и 11.

Слётки первое время держатся поблизости от дупла, а взрослые их кормят. После вылета последнего молодого из гнезда выводок собирается вместе и начинает кочевать. Птенцы малых пёстрых дятлов очень шумные. Они почти непрерывно верещат в дупле и не перестают кричать после вылета (Поливанов 1981).

Первые выводки малых пёстрых дятлов К.А.Воробьёв (1954) встречал в конце июня (Воробьёв 1954). В бассейне реки Бикин в конце июня и в первой половине июля многочисленные выводки этих дятлов кочуют в пойменных лесах и предпочитают кормиться в угнетённых ивняках в 26 м от земли, а в конце июля они часто встречаются вместе с кочующими смешанными стаями воробьиных птиц (Пукинский 2003). По другим данным, слётков неоднократно наблюдали уже в первой половине июня (табл. 1).

Послегнездовые кочёвки, осенняя миграция и зимовка. По сведениям С.В.Елсукова (2013), на северо-востоке Приморья в отдельные годы отмечали незначительные кочёвки малых пёстрых дятлов в южном направлении, а самую раннюю наблюдали 11 августа 1972. Дятлы перемещаются невысоко и поодиночке. Так, утром в течение 1-1.5 ч в августе и сентябре пролетало от 1 до 5 птиц, в октябре – от 1 до 4, в ноябре – не более одной. Кочёвки регистрировали на мысе Золотой, в окрестностях села Самарга, посёлка Терней и в бухте Благодатная. Наиболее активно малые пёстрые дятлы летели с 11 августа по 23 октября 1972 и с 11 сентября по 7 ноября 1982. Самая поздняя встреча летящих в южном направлении птиц — 25 ноября 1985 (Елсуков 2013). На полуострове Де-Фриза в 1949-1953 годах кочёвки или пролёт этих дятлов не регистрировали, а единственная встреча здесь приходится на 22 ноября 1951 (Омелько 1956).

Питание . По мнению Е.Н.Панова (1973), летний рацион малых пёстрых дятлов в Приморье состоит главным образом из открыто живущих насекомых и их личинок. В.М.Поливанов (1981) также считал, что эти птицы в летний период практически полностью питаются насекомыми, которых они ловят на поверхности стволов, веток и листьев. Анализ приносимого птенцам корма показал, что взрослые птицы выкармливают их различными насекомыми, как взрослыми, так и личинками, гораздо реже — пауками и моллюсками (табл. 5).

Таблица 5. Питание птенцов малого пёстрого дятла Dendrocopos minor в заповеднике «Кедровая Падь» с 13 по 17 июня 1970, 34 порции корма (по: Поливанов 1981, с изменениями)

|

Объект питания |

Количество, экз. |

Доля, % |

Вес, мг |

Доля, % |

|

Insecta, в том числе: |

106 |

97.25 |

6136 |

96.90 |

|

Homoptera, Aphrophorinae |

50 |

45.87 |

2206 |

34.84 |

|

Hymenoptera, Tenthredinidae |

4 |

3.67 |

124 |

1.96 |

|

Diptera, в том числе: |

4 |

3.67 |

296 |

4.68 |

|

Tipulidae |

3 |

2.75 |

282 |

4.45 |

|

Muscidae |

1 |

0.92 |

14 |

0.22 |

|

Coleoptera, в том числе: |

15 |

13.76 |

308 |

4.86 |

|

Chrysomellidae |

4 |

3.67 |

131 |

2.07 |

|

Cerambycidae |

11 |

10.09 |

177 |

2.80 |

|

Lepidoptera, в том числе: |

32 |

29.36 |

3193 |

50.43 |

|

Nymphalidae |

1 |

0.92 |

130 |

2.05 |

|

Geometridae |

12 |

11.01 |

844 |

13.33 |

|

Lymanthridae |

3 |

2.75 |

447 |

7.06 |

|

Noctuidae |

14 |

12.84 |

1465 |

23.14 |

|

Lepidoptera, ближе не определены |

2 |

1.84 |

307 |

4.85 |

|

Insecta, ближе не определены |

1 |

0.92 |

9 |

0.14 |

|

Araneina |

1 |

0.92 |

64 |

1.01 |

|

Mollusca, Planorbis sp. |

2 |

1.84 |

132 |

2.09 |

|

Всего |

109 |

100.00 |

6332 |

100.00 |

По данным В.М.Поливанова (1981), непосредственными наблюдениями у гнезда в долине реки Киевка, установили, что во время массового лёта веснянок эти насекомые становятся основным компонентом корма, приносимого птенцам. Кроме этого, в добыче малых пёстрых дятлов отмечали взрослых ручейников. Основу питания птенцов составляют гусеницы, и их значение уменьшается только при появлении другого массового корма. Большую роль в кормовом рационе играют также пенницы и мелкие жуки (табл. 5).

Рис. 12. Малые пёстрые дятлы Dendrocopos minor с личинками насекомых у гнездового дупла. Окрестности Владивостока, бухта Щитовая. 27 мая 2025. Фото А.П.Ходакова

Рис. 13. Самец и самка малого пёстрого дятла Dendrocopos minor с насекомыми в качестве корма для птенцов. Лазовский район, бухта Петрова, 31 мая 2025. Фото В.П.Шохрина.

Рис. 14. Малые пёстрые дятлы Dendrocopos minor , кормящиеся на травянистых растениях.

1 – Приханкайская низменность, 28 марта 2010, фото Д.В.Коробова; 2 – Надеждинский район, окрестности посёлка Раздольное, 3 января 2025, фото О.Н.Васик; 3 – окрестности Владивостока, 9 марта 2019, фото А.П.Ходакова; 4 – Лазовский район, окрестности села Лазо, 5 ноября 2015, фото В.П.Шохрина; 5 – залив Петра Великого, остров Русский, 9 декабря 2017, фото А.В.Вялкова; 6 – окрестности Владивостока, 2 января 2020, фото И.А.Малыкиной

При наших наблюдениях у дупла с птенцами, проведёнными 27 мая 2025 в окрестностях Владивостока и 31 мая 2025 в лесу бухты Петрова, малые пёстрые дятлы кормили птенцов как личинками (рис. 8, 12), так и взрослыми насекомыми (рис. 13). Причём в добыче самца как правило преобладали взрослые двукрылые и перепончатокрылые, а в добыче самки – личинки этих насекомых

По материалам Е.Н.Панова (1973), в октябре эти дятлы меняют места кормёжек, перемещаясь на опушки долинных лесов, в заросли сорного разнотравья, где они кормятся в течение всей осени и зимы на травянистых растениях. Часто птицы расклёвывают головки сложноцветных, добывая, вероятно, личинок цветочных мух, они постоянно лазают по стеблям полыни и долбят их клювом, реже – по тростнику и энотере. Изредка дятлы долбят стволы, добывая из мягкой древесины личинок насекомых (Панов 1973).

В холодную часть года мы часто наблюдали малых пёстрых дятлов не только среди древесно-кустарниковой растительности, но и в травянисто-кустарниковых зарослях на зарастающих полях и опушках лесов, а также в полынниках, среди зарослей тростника и других травянистых растений (рис. 14).

В отличие от многих других видов дятлов, малый пёстрый дятел в Приморском крае сравнительно редко посещает кормушки, вывешенные для птиц в холодное время года, при этом предпочитает кормиться мясными отходами (рис. 15).

Рис. 15. Самка малого пёстрого дятла Dendrocopos minor на подкормке. Окрестности Владивостока. 6 февраля 2024. Фото А.П.Ходакова

Неблагоприятные факторы, враги, гибель . В 1979-1980 годах малых пёстрых дятлов находили в остатках добычи сапсанов Falco pere-grinus на островах Большой Пелис (1 особь) и Стенина (1) (Назаров, Трухин 1985). В Уссурийске с 29 сентября по 21 октября 2019 отметили двух малых пёстрых дятлов, погибших в результате столкновения со стёклами зданий (Беляев и др. 2020). На северо-востоке Приморья известно два случая, когда эти дятлы разбивались о провода линий связи (Елсу-ков 2013).

В 2017-2023 годах с отловленных в паутинные сети малых пёстрых дятлов сняли мух-кровососок Hoppoboscidae двух видов: Ornithoica mo-miyamai (2 особи) и Ornithomya avicularia (1) (Nartshuk et al. 2023; наши данные).

Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ (№ 125021302113-3). За помощь в работе авторы выражают искреннюю благодарность Н.Н.Балацкому (Новосибирск), Г.Н.Бачурину (Ирбит), Д.А.Беляеву (Уссурийск), О.Н.Васик (Владивосток), А.В.Вялкову (Владивосток), И.Н.Коробовой (Уссурийск), И.А.Малыкиной (Владивосток).