Гнездящиеся птицы Приморского края: немой перепел Coturnix japonica

Автор: В.П. Шохрин, Ю.Н. Глущенко, Д.В. Коробов, В.Н. Сотников

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2568 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140312584

IDR: 140312584

Текст статьи Гнездящиеся птицы Приморского края: немой перепел Coturnix japonica

Статус . Немой, или японский перепел Coturnix japonica Temminck et Schlegel, 1849 (рис. 1) является обычным гнездящимся перелётным и пролётным видом Приморского края, в небольшом количестве нерегулярно зимует.

Распространение и численность . В подходящих местообитаниях немые перепела встречаются на всей территории Приморского края (Глущенко и др. 2025). Они населяют главным образом его западные районы, отсутствуя в лесной части горной системы Сихотэ-Алиня, а на восточных склонах хребта встречаются по луговым стациям вдоль побережья Японского моря от южной границы к северу до села Самарга, проникая вглубь материка на 45-60 км (Елсуков 2013; Шохрин 2017). В начале ХХ века перепела были обычны и даже многочисленны на При-ханкайской низменности, в окрестностях Уссурийска, в широкой долине реки Партизанская (Сучан), а южнее их встречали повсюду в окрестностях залива Посьет, они гнездились в районе бухты Славянка, их отмечали под Владивостоком (Шульпин 1936).

На юге края это обычный, но немногочисленный гнездящийся вид приморской равнины, а также нижнего и среднего течения рек. Здесь на 1 км маршрута регистрировали токование 1-2 самцов (Панов 1973). В заливе Петра Великого 2 пары немых перепелов гнездились на острове Большой Пелис, но не ежегодно (Лабзюк и др. 1971). В 1979-1980 годах одна пара размножалась на острове Де-Ливрона (Назаров 2001), а на острове Рикорда гнездование отметили в 1991 году (Назаров 2004). В дальнейшем этих птиц в гнездовой период на островах не наблюдали (Тиунов 2004). Небольшое число немых перепелов зимует на острове Фуругельма (Назаров и др. 2002). В заповеднике «Кедровая падь» – это обычные обитатели полей и лугов приморской низменности (Назаренко 1971). В 2008 году в долине реки Барабашевка перепелов встречали с плотностью 0.5-2.2 пар/км2, а в различных луговых местообитаниях – 7.3-17.0 пар/км2 (Курдюков 2014). Обычные гнездящиеся птицы материкового побережья Дальневосточного морского заповедника (Назаров и др. 2002).

Рис. 1. Немой перепел Coturnix japonica . 1, 2 – самцы; 3, 4 – самки.

1 – Приханкайская низменность, 18 мая 2014, фото А.В.Вялкова; 2 – там же, 11 мая 2024, фото Д.В. Коробова; 3 – Хорольский район, окрестности села Сиваковка, 5 ноября 2022, фото О.Н.Васик; 4 – Лазовский район, бухта Петрова, 24 октября 2007, фото В.П.Шохрина

В Уссурийском заповеднике перепела редки и в гнездовой сезон их отмечали только на его границе в антропогенном ландшафте по долинам рек (Нечаев и др. 2003). В окрестностях Уссурийска – обычный гнездящийся перелётный вид, обилие которого в речных долинах в первую половину лета 2002 года варьировало от 1.5 до 4.7 ос./км2, в среднем составляя 2.4 ос./км2 с долей в населении 0.36% (Глущенко и др. 2006а).

На Приханкайской низменности – это обычная гнездящаяся перелётная птица. В Ханкайском заповеднике и его охранной зоне типичные местообитания перепелов (сухие луга и сельскохозяйственные угодья) представлены слабо, поэтому они здесь малочисленны и распространены локально, населяя небольшие сухие луговины и безлесные участки древних береговых валов, расположенные среди болот. В годы маловодья озера Ханка и частых травяных пожаров, как это было в 1980 году, эти куриные достаточно широко проникали на территорию, вошедшую в заповедник, гнездились в сухих и выгоревших плавнях. В 20022003 годах в подходящих гнездовых стациях на Приханкайской низменности, расположенных в охранной зоне заповедника, численность перепелов колебалась от 4.3 до 30.3, в среднем составляя 10.5-17.1 самца 1 км2 (Глущенко и др. 2006б). Для бассейна реки Комиссаровка это немногочисленный гнездящийся вид нижнего и среднего течения (Глущенко и др. 1995).

В долине реки Большая Уссурка (Иман) немые перепела были довольно многочисленны в низовьях, от устья до села Гончаровка, а выше, у сёл Новопокровка и Вострецово (Картун), они становились редкими. В среднем и верхнем течении реки происходило резкое уменьшение их обилия, а распространение приобретало локальный характер. В целом численность перепелов сильно колебалась и зависела от площади угодий (Спангенберг 1965). Птиц также наблюдали в луговых стациях у села Мельничное (Елсуков 2013).

В низовьях реки Бикин немой перепел «достаточно обычная, хотя и немногочисленная гнездящаяся птица». В 1969-1978 годах здесь обитали 300-500 особей, но их численность колебалась по годам (Пукинский 2003). До 1960-1970-х годов немые перепела были обычны и поднимались вверх по реке Бикин до села Нижний Перевал, но практически исчезли в 1980-е годы (Михайлов и др. 1998).

Для окрестностей залива Восток этих птиц приводят как малочисленных гнездящихся (Нечаев 2014). По данным Л.М.Шульпина (1936), В.К.Арсеньев наблюдал перепелов в долине реки Аввакумовка (Вай-Фудин). Они были нередки в луговой части долины реки Маргаритовка (Пхусун) и поднимались вверх по реке до села Щербаковка (Шульпин 1936). В Лазовском (Судзухинском) заповеднике Л.О.Белопольский (1955) встречал перепелов только на осеннем пролёте в бухтах Кит и Просёлочная. На основании наблюдений в конце ноября и начале декабря высказывалось предположение о возможной зимовке здесь некоторого количества этих птиц. В 1960-е годы в окрестностях заповедника перепела были обычны в гнездовой период (Литвиненко, Шибаев 1971). В настоящее время они здесь стали редкими (наши данные).

На северо-востоке края – это малочисленный пролётный и гнездящийся вид, обитающий на лугах морского побережья (Елсуков 1999). Максимальная встречаемость на разных участках территории варьировала весной (апрель-май) от 0.2 до 1.0 ос./км, летом (июнь-август) – от 0.2 до 1.5, осенью (сентябрь-ноябрь) – от 0.2 до 1.0 ос./км (Елсуков 2013).

Местообитания . По мнению Л.М.Шульпина (1936), перепела являются луговыми птицами и предпочитают влажные и сырые луга. Они обитают также на сухих лугах с кустарниками и, реже, на полях.

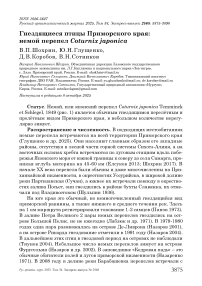

Рис. 2. Примеры типичных местообитаний немых перепелов Coturnix japonica .

1 – Лазовский район, окрестности посёлка Преображение, 2 июля 2014; 2 – Хасанский район, окрестности посёлка Зарубино, 10 июня 2019, фото В.П.Шохрина; 3 – окрестности Уссурийска, 29 мая 2021, фото Д.А.Беляева; 4 – Приханкайская низменность, 2 августа 2012, фото Д.В.Коробова

Высокотравных лугов с густым травостоем эти куриные избегают. В болотистых местах они держатся и гнездятся по сухим возвышенностям, иногда среди мелких порослей ив, где травостой низкий и редкий. Кроме того, перепела любят держаться вблизи выгоревших участков, на которые они выбегают кормиться (Шульпин 1936).

Во время гнездования эти птицы предпочитают открытые выровненные пространства, включая сухие и сырые луга, нередко с отдельными деревьями и кустарником, а также сельскохозяйственные угодья и залежи (Глущенко и др. 2016). По мнению Е.Н.Панова (1973), на приморской равнине крайнего юга Приморья, а также в долинах нижнего и среднего течения рек Барабашевка (Монгугай) и Рязановка, типичными местообитаниями немых перепелов являются сырые пушицевые луга, перемежающиеся с редкими рощами ольхи японской и более сухими возвышенными участками, поросшими низким кустарником. В окрестностях Уссурийска эти птицы обитают на открытых выровненных пространствах, включая луга, а также залежи и сельскохозяйственные угодья, находящиеся под паром (Глущенко и др. 2006а).

В бассейне реки Большая Уссурка перепела населяют посевы и луга. В верховьях реки они тесно связаны с участками сельскохозяйственных угодий и вырубками. В окрестностях села Дальний Кут (Вахумбэ) размножались в зарослях мелкой поросли дуба монгольского (Спангенберг 1965).

В бассейне реки Бикин перепела гнездятся на относительно сухих низкотравных участках, таких как постоянно используемые пастбища, пустоши около деревень, регулярно выкашиваемые луга и другие вторичные биотопы, расположенные в низовьях реки. Изредка, в годы высокой численности, их отмечали на открытых участках марей, поросших осокой, пушицей и кустарниковыми берёзами (Пукинский 2003).

В Лазовском заповеднике в период размножения перепелов наблюдали на сырых лугах и осоковых болотах (Литвиненко, Шибаев 1971). На сопредельных территориях эти куриные обитают на суходольных и влажных лугах в долинах рек и вдоль морского побережья, а также на пологих склонах сопок, поросших разреженным травостоем и кустарником (Шохрин 2017; наши данные).

Некоторые варианты характерных местообитаний немых перепелов показаны на рисунке 2.

Весенний пролёт . Весной первых перепелов в разных частях Приморского края регистрировали во второй половине марта или в апреле, но на некоторых северных участках региона их появление отмечали только в мае (табл. 1). Численность значительно различается по годам.

На островах залива Петра Великого эти куриные обычны на пролёте в мае (Лабзюк и др. 1971; наши данные). В заповеднике «Кедровая падь» перепела появляются в последних числах марта (табл. 1; Панов 1973).

В 1926 году в окрестностях посёлка Посьет 23 апреля перепела уже были многочисленными, но в целом пролёт 1926-1928 годов был малозаметен (Шульпин 1936). На Приханкайской низменности весной появляются в конце марта или начале апреля (Глущенко и др. 2006б). Под Уссурийском первых перепелов отмечали во второй половине марта — первой половине апреля, но в некоторые годы их фиксировали по пению только во второй половине апреля (Глущенко и др. 2006а).

Таблица 1. Некоторые даты первых весенних регистраций немых перепелов Coturnix japonica в разных частях Приморского края

|

Место |

Даты |

Источник информации |

|

Юго-запад Приморья |

24 марта 1960; 13 марта 1913; 28 марта 1912 |

Медведев 1914; Шульпин 1936; Панов 1973; |

|

Устье реки Раздольная Окрестности Уссурийска |

16 апреля 1927 19 марта 2004; 27 марта 2003; 2 апреля 2005; 14 апреля 2006 |

Шульпин 1936 Глущенко и др. 2006а |

|

Приханкайская низменность |

21 марта 2009; 24 марта 1973; 30 марта 1978; 5 апреля 1995; 7 апреля 1972; 9 апреля 1869; 14 апреля 2000; 20 апреля 1868 |

Пржевальский 1870; Глущенко и др. 2006б; наши данные |

|

Лазовский заповедник Бассейн реки |

3 апреля 2023; 14 апреля 1996; 15 апреля 2020; 19 апреля 2014; 20 апреля 1994 |

Шохрин 2017; наши данные |

|

Большая Уссурка |

Начало мая 1954; 13 мая 1938 |

Спангенберг 1965 |

|

Бассейн реки Бикин |

8 мая – 5 июня |

Пукинский 2003 |

|

Северо-восток Приморья |

15 апреля 1982 |

Елсуков 2013 |

В бассейне Большой Уссурки сроки весеннего прилёта в разные годы не совпадают и, по мнению автора, вероятно, зависят от погодных условий в области зимовок. Первые птицы появляются здесь в разные даты мая (табл. 1; Спангенберг 1965).

В бассейне реки Бикин немых перепелов в разные годы отмечали с 8 мая по 5 июня, но так как птиц регистрировали по токовым крикам, вероятно, они прибывали несколько раньше (Пукинский 2003).

В окрестностях залива Восток, как и в Лазовском заповеднике, перепела мигрируют в апреле — начале мая (Нечаев 2014; Шохрин 2017). На северо-востоке края средняя дата прилёта ( n = 20) — 3 мая, а самая ранняя регистрация — 15 апреля 1982 (Елсуков 2013).

В целом из-за существования гнездящейся популяции выявить сроки массовой миграции и её завершения не представляется возможным.

Гнездование. Гнездовой период у немых перепелов сильно растянут и продолжается с конца апреля по сентябрь (табл. 2). По мнению многих авторов (Шульпин 1936; Воробьёв 1954; Потапов 1987; Глущенко и др. 2006а,б), за это время птицы успевают сделать две или даже три кладки и вырастить молодых. Однако Н.Н.Карташев (1952) считает, что это крайне сомнительно, а растянутость сроков обусловлена повторными кладками, заменяющими ранее утерянные гнёзда. По нашему мнению, на двойной цикл размножения указывают как активное токование самцов, так и поздние кладки.

Таблица 2. Фенология размножения немых перепелов Coturnix japonica в Приморском крае (наши данные за 1980-2014 годы / Пржевальский 1870; Иогансен 1928; Шульпин 1936; Воробьёв 1954; Спангенберг 1965; Литвиненко, Шибаев 1971; Пукинский 2003; Назаров 2004; Елсуков 2013; данные коллекций)

|

Период |

Число наблюдений на разных стадиях размножения |

|||

|

Неполная кладка |

Полная кладка, насиживание |

Пуховые птенцы |

Всего |

|

|

1-15 мая |

– |

1/- |

– |

1/- |

|

16-31 мая |

– |

1/3 |

– |

1/3 |

|

1-15 июня |

-/1 |

-/3 |

-/2 |

-/6 |

|

16-30 июня |

- |

-/1 |

– |

1/1 |

|

1-15 июля |

1/- |

– |

-/3 |

1/3 |

|

16-31 июля |

– |

2/1 |

– |

1/1 |

|

1-15 августа |

– |

-/1 |

– |

-/1 |

|

16-31 августа |

-/2 |

-/3 |

-/2 |

-/7 |

|

1-15 сентября |

– |

1/1 |

-/1 |

1/2 |

|

Итого |

1/3 |

5/13 |

-/8 |

6/24 |

По мнению Л.М.Шульпина (1936), пары у немых перепелов более постоянны, чем у обыкновенных Coturnix coturnix . Птицы прилетают уже парами и всю весну они неразлучны. В период токования голос самцов довольно тихий, чирикающий, издали кажущийся жужжащим, звучит монотонно и приглушённо. Весной токовые крики перепелов можно услышать с утренних сумерек до вечерней темноты. Голоса птиц отмечали в конце августа, 26 августа 1926, и даже в сентябре – 10 сентября 1926 (Шульпин 1936). По мнению Е.Н.Панова, «разгар токования приходится на первые числа мая, но крики можно изредка слышать в течение всего лета, причём они снова усиливаются во второй половине августа и слышны до первых чисел сентября. Очевидно, в это время птицы ещё размножаются» (Панов 1973, с. 87).

В долине Бикина во время тока «голос немого перепела слышится нечасто, песня от песни нередко отделяется значительным интервалом и вообще эта птица более молчалива», чем европейский вид. Не способствуют активной вокализации и сильные утренние туманы, поэтому птицы чаще токуют в конце дня, около 17 часов, чем утром. Также редко перепела подают голос ночью. Токование наиболее интенсивно в первой половине июня» (Пукинский 2003, с. 68). О том, что немые перепела интенсивно кричат на вечерней заре, отмечал в долине Большой Уссурки и Е.П.Спангенберг (1965).

На северо-востоке края самый ранний брачный крик весной фиксировали 28 апреля в 1969 и 1997 годах, средняя дата ( n = 6) – 12 мая (Ел-суков 2013). На Приханкайской низменности токование перепелов регистрировали с начала апреля до середины сентября (Глущенко и др. 2006б; наши данные), но чаще всего – в мае и июне (рис. 3).

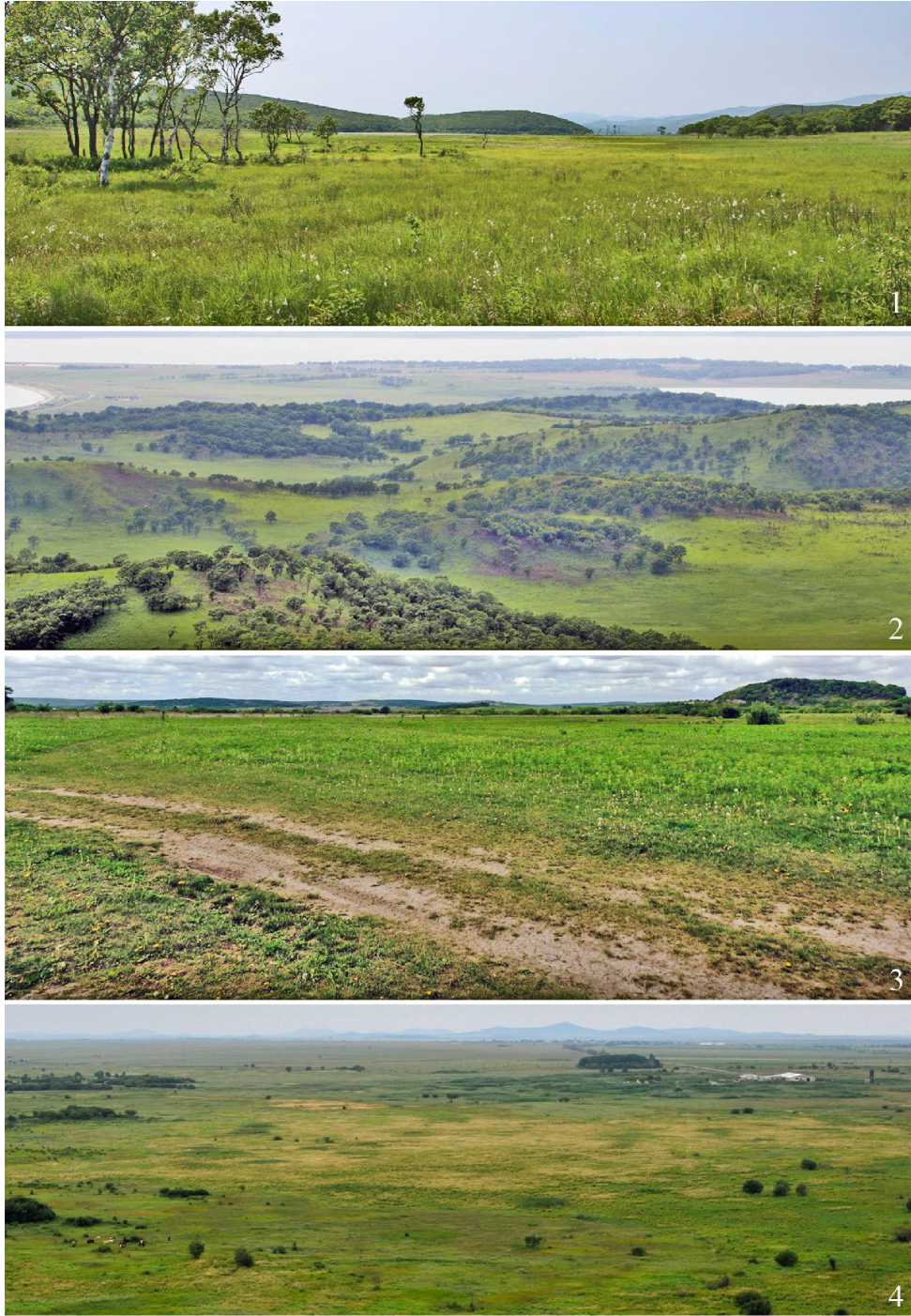

Рис. 3. Токующие самцы немого перепела Coturnix japonica . Приханкайская низменность.

1 – 11 мая 2024, 2 – 17 июня 2011. Фото Д.В.Коробова

В южных районах края птицы устраивают гнёзда по сухим возвышениям в траве и рыхло выкладывают их небольшим числом старых сухих травинок (Шульпин 1935). В долине Бикина гнёзда как правило располагаются на сравнительно сухих участках открытых луговин, а сама постройка представляет собой небольшую ямку с незначительной выстилкой из сухой травы (Пукинский 2003). На северо-востоке Приморья осмотренные 4 гнезда представляли собой углубления в земле с незначительным количеством растительной подстилки (Елсуков 2013).

Найденные нами и промеренные 2 гнёзда также располагались в ямках и имели следующие размеры, мм: диаметр 117 и 170, диаметр лотка 89 и 95, глубина лотка 21 и 60.

Яйца откладываются, вероятно, уже в конце апреля – начале мая. Две самки, добытые 26 мая 1928 у реки Рябоконь, имели сильно увеличенные яйцеводы и, по-видимому, только что закончили кладку. Около села Сиваковка 23 мая 1927 нашли гнёзда с кладками из 10 (две) и 9 яиц, некоторые были уже насижены (Шульпин 1936).

На основании данных, полученных при вскрытии добытых самок, Е.П.Спангенберг (1965) считал, что откладка яиц в бассейне реки Большая Уссурка (Иман) происходит с первых чисел июня и до конца августа. Гнёзда со свежими кладками в разные годы здесь находили 6 июня (6 яиц), 12 июня (7), 15 июня (7) и 19 июня (10).

В бассейне Бикина, судя по количеству пуховичков в выводках, в кладках бывает 6-10 яиц (Пукинский 2003).

По мнению К.А.Воробьёва (1954), откладка яиц у перепелов начинается в первых числах мая, и законченная кладка обычно содержит 8-10 яиц. Кладку из 11 свежих яиц обнаружили в окрестностях Спасска 10

августа (Иогансен 1928). В долине реки Раздольная добывали самок перепелов, «в яйцеводах которых 24 августа были совершенно готовые, но ещё не пигментированные яйца. Токовые крики самцов регистрировали здесь в течение всего августа и в первых числах сентября» (Воробьёв 1954, с. 94).

В низовьях реки Джигитовка на разнотравном лугу во время сенокоса 16 и 17 августа 1970 нашли 3 гнезда, содержащих 6, 8 и 10 яиц. Гнёзда располагались в виде треугольника: первое в 50 м от второго, а третье в 100 м от него. В первом гнезде вывелись 5 птенцов, одно яйцо оказалось болтуном. Во втором все 8 яиц были сильно насижены и оказались разбиты. В третьем гнезде все птенцы вывелись 31 августа. Ещё одно гнездо с 7 свежими яйцами обнаружили на другом лугу 1 сентября 1976, но её судьба не прослежена (Елсуков 2013).

Рис. 4. Кладка немого перепела Coturnix japonica . Хасанский район, окрестности села Безверхово.

25 мая 2014. Фото Д.В.Коробова

Мы осмотрели 3 гнезда перепелов, найденных во время сенокоса в долине реки Спасовка: 10 июля 1980 (5 свежих яиц), 22 июля 1980 (9 ненасиженных) и 27 июля 1983 (9 ненасиженных). На Приханкайской низменности, как исключение, гнёзда с кладками регистрировали и в сентябре (Глущенко и др. 2006б). Так, у села Гайворон в начале сентября 1968 года на картофельном поле мы обнаружили гнездо с кладкой из 8 слабо насиженных яиц. Гнездо, найденное П.Г.Маметьевым 25 мая 2024 в окрестностях села Безверхово (Хасанский район), содержало 11

яиц (рис. 4), но, при детальном осмотре гнезда под верхним слоем выстилки лотка обнаружили ещё 6 ненасиженных яиц. Мы не смогли установить, какой самкой были отложены эти яйца — той, что насиживала кладку, или другой.

В целом по Приморскому краю, законченные кладки немых перепелов состояли из 6-12 яиц (рис. 5), средняя величина кладки составила 8.86 яйца ( n = 22). Параметры измеренных яиц представлены в таблицах 3 и 4. Самка на гнезде сидит очень плотно (рис. 6) и сходит с него почти из-под самых ног.

В устье реки Илистая (Лефу) первый выводок пуховичков отметили 10 июня 1869 (Пржевальский 1870). На острове Рикорда в заливе Петра Великого птенцов в возрасте около 4 сут наблюдали 6 июня 1991 (Назаров 2004). В среднем течении реки Киевка нелётные выводки отмечали 20 и 22 августа 1960, один из них состоял из 8 пуховичков (Литвиненко, Шибаев 1971). В долине реки Бикин массовое появление «поршков» отмечали в первой декаде июля (Пукинский 2003).

Рис. 5. Число яиц в полных кладках немого перепела Coturnix japonica в Приморском крае (наши данные за 1980-2014 годы; Иогансен 1928; Шульпин 1936; Спангенберг 1965;

Елсуков 2013; данные коллекций)

Таблица 3. Линейные размеры и индекс удлинённости яиц немого перепела Coturnix japonica в Приморском крае

|

n |

Длина (L) , мм |

Максимальный диаметр (B) , мм |

Индекс удлинённости* |

Источник информации |

|||

|

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

Пределы |

Среднее |

||

|

36 |

27.3-31.0 |

29.53±0.15 |

21.5-24.2 |

22.52±0.09 |

70.1-79.9 |

76.30±0.32 |

Наши данные** |

|

14 |

26.5-32.2 |

29.08±0.39 |

21.2-23.6 |

22.76±0.21 |

72.7-82.5 |

78.34±0.64 |

Пекло 2016 |

|

17 |

27.1-31.7 |

29.03±0.36 |

20.7-23.8 |

22.44±0.28 |

73.5-84.4 |

77.31±0.57 |

Джусупов 2018 |

|

8 |

29.5-31.0 |

30.21±0.17 |

21.7-23.3 |

22.86±0.18 |

70.0-77.3 |

75.70±0.87 |

Коллекция В.В.Гричика |

|

7 |

29.2-30.7 |

29.94±0.20 |

22.2-23.0 |

22.70±0.10 |

73.9-78.4 |

75.83±0.61 |

ЗМ МГУ (сборы Е.П.Спангенберга) |

|

82 |

26.5-32.2 |

29.45±0.13 |

20.7-24.2 |

22.59±0.08 |

70.0-84.4 |

76.76±0.29 |

Всего |

* – рассчитан по формуле: ( B / L ) × 100% (Романов, Романова 1959);

** – некоторые данные опубликованы ранее (Сотников 2023).

Таблица 4. Вес и объём яиц немого перепела Coturnix japonica в Приморском крае

|

Вес, г |

Объём, см3 * |

Источник информации |

||||

|

n |

Пределы |

Среднее |

n |

Пределы |

Среднее |

|

|

19 |

6.8-8.5 |

7.75±0.12 |

36 |

6.44-9.05 |

7.65±0.09 |

Наши данные** |

|

– |

– |

– |

14 |

6.07-8.99 |

7.71±0.23 |

Пекло 2016 |

|

– |

– |

– |

17 |

5.92-8.78 |

7.50±0.26 |

Джусупов 2018 |

|

– |

– |

– |

8 |

7.45-8.39 |

8.06±0.11 |

Коллекция В.В.Гричика |

|

– |

– |

– |

7 |

7.54-8.13 |

7.50±0.26 |

Коллекция ЗМ МГУ (сборы Е.П.Спангенберга) |

|

19 |

6.8-8.6 |

7.75±0.12 |

82 |

5.92-9.05 |

7.69±0.08 |

Всего |

* – рассчитан по формуле: V = 0.51 LB 2, где L – длина яйца, B – максимальный диаметр (Hoyt 1979);

** – некоторые данные опубликованы ранее (Сотников 2023).

Рис. 6. Самка немого перепела Coturnix japonica на гнезде. Хасанский район, окрестности села Безверхово, 24 мая 2014. Фото А.В.Вялкова

Молодых птиц, почти достигших величины взрослых особей, добывали 12 ноября у села Сиваковка Хорольского района и 24 октября в бухте Кит Лазовского (Судзухинского) заповедника (Карташев 1952).

Послегнездовые кочёвки, осенняя миграция . На юге края осенний пролёт перепелов чётко не выражен. Согласно Е.Н.Панову (1973), Н.М.Пржевальский в 1867 году датой начала пролёта определил 2 октября, причём птицы попадались чаще по две, а не по одной. В 1909 году к 30 октября основная масса перепелов уже отлетела. Окончание пролёта зафиксировать трудно, так как некоторые особи остаются зимовать (Панов 1973). Однако в настоящее время немых перепелов наблюдают и в ноябре (рис. 7).

На островах залива Петра Великого перепела обычны на пролёте в сентябре – начале октября (Лабзюк и др. 1971; Назаров 2004). На При-ханкайской низменности осенняя миграция протекает в октябре, хотя в некоторые годы одиночки и группы птиц в разном количестве отмечаются в течение ноября и всей зимы, однако значительная их часть гиб- нет после прохождения обильных снегопадов и от хищников (Глущенко и др. 2006б). В окрестностях Уссурийска отлёт на зимовки происходит с сентября по середину ноября (Глущенко и др. 2006а). У залива Восток миграция проходит в сентябре-октябре, при этом иногда наблюдались стайки, насчитывающие до 5 особей (Нечаев 2014).

Рис. 7. Встречи немых перепелов Coturnix japonica поздней осенью.

1 – Хорольский район, окрестности села Сиваковка, 5 ноября 2022, фото И.А.Малыкиной;

2 – Надеждинский район, долина реки Шмидтовка, 21 ноября 2023, фото А.П.Ходакова

В окрестностях Лазовского заповедника перепелов часто отмечали осенью 1943 и 1945 и редко – 1944 года (Белопольский 1955). В 1960-е годы осенний пролёт здесь проходил с конца сентября до второй половины ноября и был привязан к морскому побережью (Литвиненко, Шибаев 1971). Заметно больше, чем в предыдущие годы, птиц было осенью 1961 года. Перепела были обычны на осеннем пролёте в 2002 году: одиночек наблюдали в сентябре в бухте Просёлочная, а в октябре – начале ноября в бухте Петрова; здесь в течение октября ежедневно отмечали от 1 до 4 особей. В 2003 году перепелов регистрировали 24, 28 октября, 2 и 13-16 ноября, а в 2005 несколько раз по 1-2 птицы наблюдали в октябре. В последние годы перепела на пролёте встречаются редко (Шохрин 2017; наши данные). На северо-востоке края птиц неоднократно регистрировали в ноябре (всего 73 встречи), а 1 ноября 1996 даже отметили песню перепела (Елсуков 2013).

Зимовки . В 1913 году немые перепела зимовали в окрестностях посёлка Славянка (Хасанский район) в значительном количестве, но выпавший глубокий снег сказался на них отрицательно (Медведев 1914). Зимой на юге Приморья этих куриных регистрировали 27 декабря и 6 февраля 1959 (Панов 1973). В заливе Петра Великого мы отмечали их на острове Попова зимой 2003/04 года. Есть данные, что небольшое их количество зимует на острове Фуругельма (Назаров и др. 2002).

Таблица 6. Некоторые даты последних осенних регистраций немых перепелов Coturnix japonica в разных частях Приморского края

|

Место |

Даты |

Источник информации |

|

Юго-Западное Приморье |

8 ноября 1962 |

Панов 1973 |

|

Залив Петра Великого |

Октябрь |

Лабзюк и др. 1971 |

|

Владивосток, полуостров Де-Фриза |

3 ноября 1952; 23 ноября 1953 |

Омелько 1956 |

|

Надеждинский район |

21 ноября 2023 |

Данные А.П.Ходакова |

|

Окрестности Уссурийска |

Середина ноября |

Глущенко и др. 2006а |

|

Приханкайская низменность |

12 ноября 1932; 5 ноября 2022 |

Карташев 1952; |

|

Город Находка |

15 октября 2022 |

данные И.А.Малыкиной Данные А.А.Федотова |

|

Окрестности Лазовского |

24 октября 1943 и 2007; 26 октября 2014; |

Карташев 1952; Шохрин 2017; |

|

заповедника |

2 ноября 2013; 13-16 ноября 2003; 15 ноября |

наши данные |

|

Северо-восток Приморья |

1964; 21 ноября 2023; 24 ноября 1995 Ноябрь |

Елсуков 2013 |

На полуострове Де-Фриза перепелов зимой наблюдали 20 декабря 1950 и 3 декабря 1951 (Омелько 1956). В окрестностях Уссурийска в долине реки Раздольная их регистрировали 6 декабря 2003 (1 особь), 8 декабря 2008, 30 декабря 2006, 5 января 2007 и 17 января 2004 (группа из 5 птиц) (Глущенко и др. 2006а; Глущенко и др. 2019).

По сообщению В.Н.Куринного, в декабре 1986 года в окрестностях сёл Астраханка (Ханкайский район) и Нестеровка (Пограничный район) встретили более 200 перепелов, плотность размещения которых достигала 10 ос./га. В долине реки Комиссаровка у села Платоно-Александ-ровское (Ханкайский район) оставшихся на зимовку птиц отмечали во второй половине декабря 1978 (4 особи) и 1979 (1) годов (Глущенко и др. 1995). В восточном сегменте Приханкайской низменности мы наблюдали перепелов в декабре 1966 года, 11 декабря 1981, 6 и 15 января 1987, 9 января 1994 и 2 декабря 1997. В 1960-е годы, по словам жителей села Киевка (Лазовский район), перепелов встречали зимой на соевых полях (Литвиненко, Шибаев 1971). В нижней части долины реки Киевка 3 птиц отметили 9 января 1981. Мы наблюдали 1 особь 5 февраля 2007 на поле в нижнем течении ручья Сухой Ключ, а 2 – 21 декабря 2013 в бухте Кит (Шохрин 2017; наши данные). На северо-востоке края 2 одиночных перепелов отметили 2 и 30 декабря 1978 у озера Благодатное, и 2 – 4 и 9 января 2007 на берегу моря у посёлка Терней (Елсуков 2013).

Неблагоприятные факторы, враги, гибель . Перепела очень страдают от весенних и летних травяных палов. Неоднократно находили гнёзда «с яичной скорлупой со следами ожогов» (Шульпин 1936, с. 291).

Некоторые кладки гибнут во время сенокошения (наши данные). На юге Приморья, где часть этих птиц остаётся на зимовку, губительными для них являются сильные снегопады. «В подобные суровые зимы, по-видимому, много перепелов гибнет от истощения и хищников» (Воробьёв 1954, с. 94).

Рис. 8. Гнездо немого перепела Coturnix japonica , разорённое самцом пегого луня Circus melanoleucos . Долина реки Раздольная, окрестности Уссурийска. 13 мая 2005.

1 – общий вид; 2 – расклёванные яйца. Фото Д.В.Коробова

В заливе Петра Великого в 1979-1980 годах немых перепелов регистрировали в добыче сапсанов Falco peregrinus на островах Большой Пе-лис (10 особей) и Стенина (1) (Назаров, Трухин 1985). На острове Попова ощипанную и не полностью съеденную каким-то хищником птицу мы обнаружили 4 февраля 2004.

В долине реки Раздольная в окрестностях Уссурийска 13 мая 2005 мы зафиксировали факт разорения гнезда перепела с кладкой самцом пегого луня Circus melanoleucos (рис. 8).

При учётах погибших птиц на автомобильных дорогах юго-запада Приморья в 2005-2013 годах отметили 2 сбитых перепелов, по одному весной 15 апреля 2006 и осенью 26 августа 2012 (Коробова и др. 2014).

В окрестностях Сихотэ-Алинского заповедника зафиксировали гибель одного немого перепела во время сенокоса, другого поймала домашняя кошка, один погиб зимой, четырёх добыли хищные птицы или звери, а причину гибели ещё двух птиц установить не удалось (Елсуков 2013).

Исследование выполнено в рамках госзаданий Минобрнауки РФ № 125021302113-3 и № 124012400285-7. За помощь в работе авторы выражают искреннюю благодарность Д.А.Беляеву (Уссурийск), О.Н.Васик (Владивосток), А.В.Вялкову (Владивосток), И.Н.Ко-робовой (Уссурийск), И.А.Малыкиной (Владивосток), П.Г.Маметьеву (Владивосток), А.П.Ходакову (Владивосток), А.А.Федотову (Находка).